BETRACHTUNG

Darin erklärt wird, worin die bescheidene Arbeit der Philologen besteht, welchen bizarren Neigungen sie zum Opfer fallen und in welcher ruhmreichen Republik sie Bürgerrechte besitzen.

Unsere hochgelehrten Reisegefährten, denen du, Atto, dabei zuhörtest, wie sie mit anmutiger Meisterschaft Bosheiten austeilten, waren unverwechselbare Exemplare der Spezies des Philologen.

Seine bescheidene und dennoch unschätzbar wertvolle Arbeit besteht darin, jahrelang Texte von Cicero, Vergil, Sophokles oder Euripides zu untersuchen, zu vergleichen und zu bearbeiten, um sie von jeder Unvollkommenheit zu befreien. Er sammelt sämtliche alten Handschriften eines bestimmten Werkes und versucht sodann durch endloses, langweiliges Vergleichen und Schlussfolgern, dem sogenannten Kollationieren, festzustellen, ob ein bestimmtes Adjektiv auf a oder auf o enden muss, ob jener obskure Satz erklärt werden kann, ob dieses anonyme Carmen dem einen oder dem anderen Autor zugeschrieben werden muss, ob jene bedauerliche Lücke gefüllt werden kann, ob sich in diesem bestimmten Absatz eine Anspielung auf einen anderen Autor verbirgt, und so weiter. Eine grässliche Schinderei, bei der Rücken und Augen Schaden nehmen, bei der die Philologen mit übersäuertem Magen jahrelang allnächtlich vor der Kerze sitzen und schließlich sämtlich zu Nörglern und Neidern werden, bissig und überkritisch, und wenn sie miteinander streiten (brieflich natürlich), nehmen sie kein Blatt vor den Mund: Esel, Lump, Blender, Selbstbeweihräucher.

Denn wer die Texte der Antike nicht kennt, weiß nichts von dem großen Geheimnis, das die Gelehrten zu grotesken Anstrengungen zwingt: Wer Cicero oder Aristoteles liest, hat niemals eine originale Handschrift vor sich, oh nein! Es ist die Kopie einer Kopie einer Kopie von wer weiß wie vielen anderen vorhergehenden Kopien. Cicero lebte |77|und schrieb im ersten Jahrhundert nach Christus? Gut, aber was wir lesen, mag eine Florentiner Handschrift aus dem 14. Jahrhundert sein, die – so beteuert der Kopist – nach einer französischen Handschrift aus dem 12. Jahrhundert übertragen wurde, welche – heißt es – die Kopie eines karolingischen Manuskripts aus dem Jahr 800 ist, das seinerseits – vermutlich – nach einer spätlateinischen Quelle aus dem 4. Jahrhundert abgeschrieben wurde, die sich wiederum – möglicherweise – direkt auf zeitgenössische Kopien des Originals von Cicero stützt. Und Originalhandschriften Ciceros? Seit unvordenklichen Zeiten verloren, niemand hat je eine gesehen. Und was für Cicero gilt, gilt auch für alle anderen antiken Autoren von Homer bis zu Karl dem Großen.

Überdies machte jeder Kopist Fehler, vergaß etwas, korrigierte, veränderte und kürzte nach Belieben, und am Ende hatte man es im 14. Jahrhundert mit vier oder fünf unterschiedlichen, an manchen Stellen sogar unverständlichen Kopien zu tun.

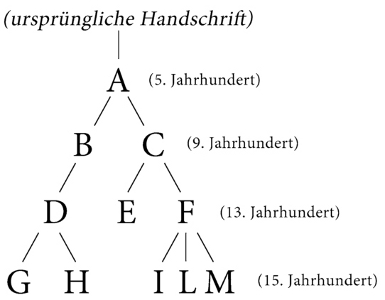

Mit der Witterung eines Ermittlungsrichters und mönchischer Geduld versucht der Philologe nun, das Durcheinander zu entwirren und auf den ursprünglichen Zustand des Textes zurückzugehen. Durch einen Vergleich der Handschriften (die Methode des Päderasten Poliziano) legt er ihren Stammbaum fest, Stemma genannt, wo jeder Buchstabe eine Handschrift darstellt:

Es braucht jahrelange mühsame Versuche, um das Stemma einer Gruppe von Kodizes zu bestimmen, und absolute Gewissheit erlangt man wegen der unzähligen Unterschiede zwischen den Handschriften nie. Warum haben die antiken Skribenten falsch kopiert? Die großen Philologen sagen: aus Schlamperei, Unwissenheit oder wegen schlechter Augen.

|78|Will man feststellen, ob das, was wie eine uralte Handschrift aussieht, eine Fälschung ist, kann man sich mit Zeugnissen aus Stein behelfen: Tempelgiebel, Grabstelen, Votivinschriften, die bestätigen, ob es diese oder jene Person wirklich gegeben hat. Leider ist jedoch auch der größte Teil dieser Marmorgebilde verlorengegangen. Spuren blieben nur in den Aufzeichnungen passionierter Gelehrter, die versicherten, sie hätten auf ihren Reisen durch Italien, Griechenland und Spanien Hunderte von griechischen und lateinischen Inschriften gesehen, und manche in ihren Notizheften wiedergaben. Leider sind auch diese Hefte oftmals verloren (zum Beispiel jenes des hochgelehrten Ciriaco von Ancona), und obendrein hat man entdeckt, dass ihre in luxuriösen ledergebundenen Ausgaben gesammelten Texte manchmal phantastische Erfindungen waren (auch bei Ciriaco) und diese Inschriften nie existierten.

Wenn zuletzt alle Zweifel ausgeräumt sind, wird die Arbeit des bescheidenen Philologen durch die gedruckte Veröffentlichung des korrigierten Textes gekrönt, der von allen Missverständnissen und Fehlern früherer Kopisten gereinigt und vielleicht sogar mit dem Text identisch ist, den sein Verfasser fünfzehn Jahrhunderte zuvor von eigener Hand geschrieben hat.

Doch das größte Glück, die größte Ehre besteht natürlich darin, ein verloren geglaubtes Werk zu entdecken und zu veröffentlichen. Oh, wonniger Schauer des Ehrgeizes! Welcher Philologe träumt nicht davon, in einer alten Bibliothek oder in einem abgelegenen Kloster ein neues Gedicht von Lukrez, eine unbekannte Rede des Cicero oder einen verlorenen Traktat von Firmicus Maternus aufzuspüren? Mit solch gewichtigen Funden erwirbt man sich Ruhm und Unsterblichkeit. Man tritt ein in den erlauchten Kreis der Entdecker, welche unendlich weit über den niederen Scharen der Korrektoren stehen. Doch man wird auch zur Zielscheibe des Neides, des großen Zerstörers von Schicksalen. Und da der Neid sich überdies vorbeugend betätigt, versucht jeder Philologe, den Ruf seines Kollegen subtil zu untergraben, bevor dieser mit irgendeinem sensationellen Fund zum Ruhm aufsteigt.

Tatsächlich sind nur wenige zu unsterblichem Ruhm gelangt: in Spanien Antonio Augustìn, Liebling des Katholischen Königs und großer Entdecker von Handschriften, in Frankreich Schottus und Casaubon. Andrea Schottus, der hervorragende Kenner griechischer |79|Philosophen und Dichter, wurde sogar Jesuit, um sich die nötige Ruhe für seine Studien zu bewahren, führte jedoch sein vorheriges Leben weiter. In Paris veröffentlichte der ruhmreiche Isaac Casaubon nützliche Ausgaben von Strabo, Sueton und Aischylos. Außerdem gab es einige römische Kardinäle wie den berühmten Baronius, Verfasser der wunderbaren Annalen, die seinen Namen tragen.

Obwohl die Philologen sich also insgeheim fortwährend in einem schmutzigen Krieg befehden, sind sie nicht allein. Sie gehören zur Gelehrtenrepublik, deren Bürger als wahre Kavaliere Rat, Informationen, Bücher und sogar kostbare Handschriften miteinander austauschen, auch wenn der eine Franzose und der andere Italiener ist, einer Lutheraner und der andere Katholik, der eine jung und unbekannt, der andere ein hochberühmter Greis. Auch wenn sie einander noch nie begegnet sind, kennen sie sich doch zumindest durch ihre Reputation.

Ihnen allen ist bewusst, dass ihre Aufgabe nicht darin besteht, die Vergangenheit zu erklären, sondern die Gegenwart. Seit Jahrhunderten erkennen alle in der klassischen Zeit das wahre gemeinsame Erbe der Menschheit, von dem wir alle wohl oder übel abstammen und zu dem man immer wieder zurückkehrt. Die modernen Sprachen sind aus dem Griechischen und Lateinischen entstanden, wie alle wissen. Das Denken der Antike fließt in unseren Adern, auch wenn uns das nicht bewusst ist. Wer hat gelehrt, die Mächtigen zu beurteilen, sie zu stürzen, falls nötig? Tacitus und Sueton, die von den Taten der römischen Kaiser und ihrer Tyrannei erzählten. In Griechenland legte Thukydides die Gefahren der Demokratie dar, Vergil zeigte mit seinem unsterblichen Epos von der mythischen Geburt Roms, der Aeneis, dass ein großes, stolzes Staatswesen noble Ursprünge braucht. Wer unterwies als Erster in der Liebe? Ovid veredelte die Lust, Sappho die Geheimnisse der weiblichen Sinnlichkeit, Petronius empfahl in seinem Satyricon die Männerliebe als schön, elegant und zeitgemäß. Lukrez riet, dumme Liebesgefühle aufzugeben und im Bordell zum Schweigen zu bringen. Cicero bewies, dass beim Schreiben und Reden der Stil sich selbst genügt, Inhalte zählten nicht. Platon lehrte, die Welt als unvollkommenes Abbild himmlischer Ideen zu sehen, während Aristoteles, »der Meister derer, die wissen«, wie Dante dichtete, lehrte, sie unendlich oft nach den Kriterien von Ursache und Wirkung zu zergliedern. Sokrates und die Sophisten zeigten, wie man recht behält, auch wenn man im Unrecht ist, was in der Politik und bei Gericht sehr |80|nützlich ist. Der Stoiker Seneca lehrte, das Schicksal zu ertragen und die raffinierte Kunst des Selbstmordes zu praktizieren. Der Tragödiendichter Sophokles überzeugte alle davon, dass das menschliche Los düster ist und man verzweifeln darf. Der Dichter der Natur, Lukrez, zählte in Versen achtundzwanzig Gründe auf, warum die Seele nicht unsterblich ist und mit dem Körper verschwindet. Die Gelehrtenrepublik ist der imaginäre Ort, an dem all dieses Wissen bewahrt, aufgefrischt und durch immer neue Studien und Entdeckungen erweitert wird. Die Gegenwart baut auf der Vergangenheit auf: Die Philologen, die entscheiden, wie Letztere sich abspielte, halten beide in ihren Händen. Der Mensch der Antike ist ewig, die Philologen zeigen uns das Porträt, das jemand schon vor vielen Jahrhunderten von uns malte, bevor wir überhaupt geboren waren.

Eine ehrenvolle Aufgabe, doch das Volk weiß nichts von Tacitus, Vergil, Platon oder Lukrez, sie sind ihm herzlich gleichgültig. Noch weniger interessieren es die Philologen: Ihr Gebiet ist unverständlich, enervierend, etwas für Bücherwürmer. Philologen sind reizbar, kauen an den Fingernägeln, geraten wegen eines verschobenen Kommas in Weißglut, doch ihre Wissenschaft ist kalt und bleischwer. Darum sind die Philologen dazu verdammt, im Schatten zu leben. Stillschweigend entscheiden sie, was in den zahllosen Jahrhunderten der Antike gedacht, gesagt und geschrieben wurde, ohne dass ihnen jemals dafür gedankt wird.

Der Vorteil ist, dass ihnen niemand über die Schulter schaut und ihnen ihre Fehler nachweist, der Nachteil, dass sie mit sehr wenigen Ausnahmen dazu verdammt sind, unbekannt zu bleiben.

Doch eins ist gewiss: was sie in der Vergangenheit festgelegt haben, wird in unserer Zeit von modernen Philosophen und Historikern wiederholt, erweitert und bearbeitet. Es gibt zum Beispiel in unserem Jahrhundert Anhänger des Tacitus, die Tacitus’ Beschreibung der alten Germanen auf deutschem Boden benutzen, um den Nationalstolz zu beflügeln, und eines Tages könnte er mit Leichtigkeit Kriege auslösen. Die Philologen zeigen die Steine der Vergangenheit, Historiker benutzen sie, um das Denken der Gegenwart und der Zukunft daraus aufzubauen.

|81|»Kurzum, diese Reise hat den Vorzug, viele schöne Ingenien zusammenzubringen«, suchte ich Guyetus und Naudé zu schmeicheln, da ich mir die abgrundtiefe Enttäuschung und den maßlosen Ehrgeiz vorstellen konnte, den zwei Männer wie sie in ihrer Brust hegten.

»Zu welchen ich mich, in aller Bescheidenheit, nicht zählen möchte«, wehrte der Bibliothekar ab, während er endlich die Feder in das Tintenfläschchen tauchte und probeweise ein paar Linien über das Papier zog. »Schade, dass in dieser Gruppe ausgerechnet jener Mönch fehlt, den unsere Freunde so eifrig suchen.«

Er wechselte einen verständnisinnigen Blick mit Guyetus. Man hatte einander nun gut genug kennengelernt, um uns Vertrauen zu schenken und uns die Schimäre, vielleicht aber auch den echten Schatz zu enthüllen, dem Guyetus, Hardouin und Schoppe, und jetzt vermutlich auch Naudé, so begierig hinterherjagten.

Guyetus zog ein Futteral aus dünner Jute hervor und daraus einen Brief. Er faltete ihn auseinander und reichte ihn mir. Ich bemerkte, dass er einige Flecken aufwies.