Die Möbius-Tetralogie

Das Geheimnis um die Mission der Dichterin und Komponistin Barbara Strozzi (1619–1677) wird erst in Verschleierung, dem Roman, der das Gegenstück zu dem hier vorliegenden bildet, gelüftet werden. Die Tetralogie, die mit Mysterium eröffnet wird und den Kern der letzten vier Bände der mit Imprimatur beginnenden Atto-Melani-Sage bildet, haben wir »Die Möbius-Tetralogie« getauft (wie der Leser am Anfang des Buches gesehen hat). Wie der gleichnamige bekannte Ring, der zwei Gesichter zu haben scheint, indessen nur eines hat, wird sich auch diese Tetralogie aus acht Bänden zusammensetzen, vier großen und vier kleinen, die jeweils vier Paare formen werden: Jedes Paar wird die zwei Gesichter ein und derselben Geschichte erzählen. Das erste Paar bilden Mysterium und Verschleierung.

Was also Barbara Strozzi angeht, verweisen wir auf die historischen Anmerkungen in Verschleierung. An dieser Stelle reicht es zu sagen, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit die erste Liebe Atto Melanis war, als der junge Kastrat in Venedig mit der Oper La Finta Pazza debütierte, deren Libretto von ihrem Vater Giulio Strozzi verfasst worden war. Eine historische Quelle dieser Zeit (Satire, et altre Raccolte per l’Accademia degl’Unisoni in casa del Signor Giulio Strozzi, Manuskript, Bibliothek Marciana in Venedig) überliefert uns eine Satire, in der Barbara als verliebt in einen Kastraten dargestellt wird. Es ist dieselbe, auf die im Diskurs II angespielt wird. Sich als Kastrat zu verkleiden war eine von den jungen venezianischen Frauen gern angewandte List. Manches Mal artete sie in Extreme aus, wie in dem Fall des geheimnisvollen Mädchens, das sich als der Kastrat Bellino ausgab und sogar mit einem kleinen Penis ausgestattet war (vgl. V. Palumbo, Bellino, Casanova e i finti cavalieri. Ovvero il paradosso delle cantatrici, Beitrag zum Kongress »Donne a Venezia. Spazi di libertà e forme di potere (sec.XVI–XVIII)«, Venedig, 8.–10. Mai 2008).

Als wir uns mit Jean-Jacques Bouchard befassten, stießen wir auf dessen Interesse an Galileo, den er im Jahr 1633 besucht hatte. Seinen Plan, eine Biographie Galileos zu schreiben, führte er jedoch nie aus. Galileo war lange Jahre Kollege von Cremonini an der Universität Padua gewesen, Studienort Gabriel Naudés und letzte Heimat von Caspar Schoppe.

Der Fall Galileo ist allgemein bekannt, die Rekonstruktion des Prozesses kann in jedem Geschichtsbuch nachgeschlagen werden.

Sie ist exemplarisch unter zwei wesentlichen Aspekten:

-

Die Auseinandersetzung zwischen zwei oder besser drei Erkenntnistheorien.

-

Die medienwirksame Propaganda, mit der Elia Diodati den Mythos des von der römischen Kirche verfolgten Galileo konstruierte und dem toskanischen Gelehrten so den Erfolg beim Publikum und bei der Kritik sicherte, den dieser zuvor nicht erlangt hatte.

Bezüglich des zweiten Punktes, also des Verhältnisses zwischen Galileo und Diodati, haben wir dem, was in Diskurs LXXVII und den zwei angefügten Betrachtungen dargelegt wurde, wenig hinzuzufügen. In ihnen ist nichts erfunden, wie sich anhand der umfangreichen und äußerst ausführlichen Abhandlung Stéphane Garcias, Élie Diodati et Galilée, Florenz 2004 überprüfen lässt, die sich auf Archivdokumente stützt und ein unerwartetes Licht auf die Geschichte des toskanischen Gelehrten wirft.

Hingegen müssen einige Zusätze zum erkenntnistheoretischen Aspekt gemacht werden.

Die Erkenntnistheorie ist die Philosophie der Wissenschaft. Sie interpretiert die verschiedenen Methoden wissenschaftlicher Untersuchungen der uns umgebenden Realität und versucht festzustellen, welche Methoden Gültigkeit besitzen und welche nicht. Wie in allen Wissensbereichen des Menschen tragen die Experten auch auf diesem Feld seit Jahrhunderten erbitterte Kämpfe aus.

Die Ereignisse um Galileo wurden also vorwiegend, wie oben erwähnt, vom Kampf zwischen drei verschiedenen Erkenntnistheorien ausgelöst. Bevor |823|es an die Auswertung neuer Versuchsdaten ging, musste man sich also zunächst über diese drei Theorien verständigen:

-

den experimentellen Realismus Galileos (der auch heute noch in der offiziellen Wissenschaft führend ist),

-

den Instrumentalismus Bellarminos und Papst Urbans VIII. sowie einer breiten Schar von Gelehrten, die diesen Standpunkt seit der Antike vertraten,

-

den dogmatischen Realismus der Aristoteliker (der auch heute noch in den drei großen monotheistischen Weltreligionen tonangebend ist).

Die Reihenfolge, in der wir die drei obengenannten erkenntnistheoretischen Strömungen aufgelistet haben, ist nicht zufällig. Die erste und die letzte repräsentieren die beiden unversöhnlichen Extreme, die – leider – in der heutigen Realität noch immer vorherrschen. Die zweite, der von Martin Luther weggefegte Instrumentalismus, fand (abgesehen vom Glauben) ein Echo im Pensiero Debole und erhebt sich heute dank der großen Verbreitung quantenphysikalischer Entdeckungen zu neuem Leben (siehe weiter unten).

Für eine detaillierte Erklärung der drei erkenntnistheoretischen Typen verweisen wir auf die Diskurse LXXIII bis LXXVII, einschließlich der mit ihnen zusammenhängenden Betrachtungen, Dialoge und Notizen. In diesen Kapiteln hat die Erzählung tatsächlich nichts Romanhaftes, außer der stilistischen Form, mit der wir versucht haben, all unseren Lesern eine Materie verdaulicher zu machen, deren korrektes Verständnis ebenso komplex wie notwendig ist, um das Leben – auch das alltägliche Leben – im richtigen Licht zu sehen und zu meistern.

Grundlegend für eine Vertiefung der Geschichte des wissenschaftlichen Instrumentalismus ist Pierre Duhems (1861–1916) Aufsatz: Rettung der Phänomene (Sozèin ta phainòmena. Essai sur la notion de théorie physique de Platonà Galilée, Paris 1908).

Die Werke Duhems fanden seinerzeit viele Kritiker. Er war Dozent für Physik an der Universität von Lille und im akademischen Umfeld Opfer einer Hetzjagd, die ihm für immer die Türen zur Sorbonne verschloss. Trotzdem wurde die historische und geschichtswissenschaftliche Glaubwürdigkeit von Rettung der Phänomene niemals in Frage gestellt.

|824|Duhems wesentliche Aussagen sind:

A – Die Fortschritte der Wissenschaft vollziehen sich wesentlich innerhalb einer geschichtlichen Entwicklung.

B – Deswegen kann keine Formulierung einer wissenschaftlichen Theorie von den geschichtlichen Zusammenhängen absehen.

Dies sind die beiden untrennbaren Pole, zwischen denen sich die Wissenschaft fortbewegt. Die Frage nach der Vormachtstellung der einen oder der anderen ist sinnlos. Die Bildung jeder physikalischen Theorie, meint Duhem (La théorie physique: son objet, sa structure, Paris 1914), ging von den ersten Entwürfen an immer durch aufeinander aufbauende, stufenweise Nachbesserung vonstatten, und jedes Mal wurde die freie Initiative des Physikers von den verschiedensten Umständen, von menschlichen Meinungen nicht weniger als vom Gebot der Fakten angeraten, unterstützt, geleitet, manchmal gebieterisch erzwungen. Eine physikalische Theorie ist mitnichten nicht das Produkt einer plötzlichen Schöpfung aus dem Nichts, sondern das langsame und fortschreitende Ergebnis einer Entwicklung.

Die vielfachen historischen Rekonstruktionen Duhems kreisen im Wesentlichen um das bedeutendste Ereignis der modernen Wissenschaft, der sogenannten »wissenschaftlichen Revolution«, die in Galileo im 17. Jahrhundert den wahren Initiator der wissenschaftlichen Methode findet. Ohne die historische Bedeutung der Leistung des toskanischen Wissenschaftlers schmälern zu wollen, muss diese jedoch in einen korrekteren historischen und erkenntnistheoretischen Rahmen eingeordnet werden.

In der positivistischen Wissenschaft des späten 17. Jahrhunderts führten einige schon bei Galilei vorhandene Missverständnisse zu extrem negativen Konsequenzen: dem blinden Vertrauen in die wissenschaftliche Gewissheit experimenteller Messungen und den Auswüchsen eines naiven wissenschaftlichen Realismus, der sich alsbald in ein starrsinniges Beharren auf der absoluten Unbezweifelbarkeit aller Erfahrungsdaten wandeln sollte.

Denn das Experiment ist niemals einfache Tatsachenfeststellung, sondern ein komplexes Urteil, das der Wissenschaftler auf der Grundlage von abstrakten und symbolischen Erkenntnissen formuliert. Deren Übereinstimmung mit den Fakten ist nur durch Theorien garantiert, die die Aufgabe haben, die Vielzahl der Erfahrungswerte auf einer abstrakten, rein instrumentellen Ebene zu vereinen.

Hier steckt das Missverständnis, dem Galileo erlegen ist: Die allein aus empirischen Daten erarbeiteten Hypothesen mit unumstößlichen wissenschaftlichen Wahrheiten zu verwechseln.

|825|Wie viel an der kategorischen Form von Galileos Behauptungen dem Blendwerk des von Diodati verheißenen Ruhmes geschuldet ist, den Galileo bis dahin nur gestreift, aber niemals erreicht hatte, kann nur vermutet werden.

Es ist eine Tatsache, dass sich Galileos Werke unverkauft in den Lagern der Drucker stapelten und erst nach der Veröffentlichung der Abschwörung weggingen wie warme Semmeln.

Wie auch immer, in ihren Anfängen war die moderne Wissenschaft – und mit ihr Galileo – geblendet von der Bedeutung der experimentellen Methode und verwandelte sie für jede wissenschaftliche Erkenntnis in einen Urteilsspruch ohne Berufungsmöglichkeit. Aus dieser Haltung erwuchsen zahlreiche, auch für die Wissenschaft gefährliche Konsequenzen. Die schädlichste unter ihnen war die schon von Galileo selbst angewandte Praxis des »experimentellen Widerspruchs«, einem analogen Vorgehen wie die Beweisführung ad absurdum in der Mathematik, bei der das Gegenteil einer Hypothese als wahr gilt, wenn diese sich auf experimentellem Weg als falsch herausgestellt hat. Aus Galileos Sicht hätte dies eine sichere und endgültige Entscheidung zwischen diversen rivalisierenden Theorien ermöglicht. Galileo hatte nicht verstanden, dass für dieses Ziel kein wie immer geartetes Experiment ausreicht. Wie der Buchhändler Hardouin im Diskurs LXXIII und im dazugehörigen Dialog über den Unterschied zwischen Wissen und Beherrschen erklärt, kann man nie ausschließen, dass in der Zukunft eine neue Theorie aufgestellt wird, die sich mit ebendiesen experimentellen Daten vereinbaren lässt.

Somit hat eine wissenschaftliche Theorie immer einen relativen Wert. Als Gegenprobe genügen ein paar von Duhem angebrachte Beispiele. Zunächst einmal kann sich eine auf einem bestimmten Forschungsgebiet funktionierende Theorie als ungültig herausstellen, wenn das Gebiet erweitert wird. Beispiel: Poissons Theorie funktioniert, solange man sie auf homogene Leitkörper anwendet, aber sie gilt nicht mehr, wenn man sie sowohl auf homogene als auch auf heterogene Körper anwendet.

Darüber hinaus hängt der Wert einer Theorie vom Präzisionsgrad der Messinstrumente ab. Weniger genaue Instrumente können eine Theorie verifizieren, die sich dann mit präziseren Instrumenten als falsch herausstellt, da ein perfekteres Gerät die Abweichungen erfassen kann, die den vorigen Instrumenten entgangen waren. Beispiel: Die klassische Theorie vom Gas (von Gay-Lussac) hatte so lange Bestand, wie die Instrumente der Physiker denselben Präzisionsgrad boten wie die von Gay-Lussac. Als Regnault die Wissenschaft durch viel feinere Verfahren bereicherte, wurde die Theorie ungültig.

|826|Angesichts solcher Beobachtungen begreift man in vollem Ausmaß, wie weise Papst Barberini und Kardinal Bellarmino waren, als sie Galileo empfahlen, sich auf die Beherrschung der wahrnehmbaren Daten zu begrenzen, aber nicht zu glauben, dass er damit das eigentliche Wesen der Dinge erfassen könne.

Auch die Quantenmechanik gibt Bellarmino und Urban VIII. Recht. Die vor gut achtzig Jahren entstandene physikalische Theorie erlebt erst heute aufgrund der Unzulänglichkeit der klassischen Mechanik bei der Erklärung physikalischer Phänomene einen regelrechten Popularitätsboom bei einem breiteren Publikum. Die Quantenmechanik (der ursprünglichen Kopenhagener Interpretation von 1927) verzichtet auf den absoluten Determinismus der klassischen Physik und ersetzt ihn durch das Prinzip der Indetermination. Kurz gesagt, sie behauptet, dass die subatomare Welt im Kern nicht festgelegt sei und dass die Phänomene schon durch die reine Beobachtung gestört werden. Elementarteilchen wie das Elektron oder das Photon befänden sich in einem andauernd schwebenden Zustand zwischen Körper und Welle, und allein die Tatsache, beobachtet zu werden, würde sie »stören« und dazu führen, dass sie entweder den einen oder den anderen Zustand annähmen. Dieses Phänomen, von der Störung herbeigeführt, die allein durch die Beobachtung verursacht wird, entsteht auch, wenn das beobachtende »Auge« nicht menschlich, sondern mechanisch ist. Sprich: Die subatomare Welt, oder besser das innerste Wesen der Realität, die uns umgibt, kann nicht beobachtet werden.

Wenn wir es tun, entwirft sie ausschließlich zu unserem Nutzen und Gebrauch ein durch und durch falsches Mini-Spektaktel, bei dem jedes Ding an seinem Platz zu sein scheint. Sobald wir es aber in Frieden lassen, legt es die irreführende Erscheinung ab und kehrt zu seinem fluktuierenden Status zwischen körperlicher und wellenförmiger Natur zurück.

Mehr noch. Das Prinzip der Lokalität, an dem Einstein so hing, welches besagt, dass alle räumlich voneinander entfernten Objekte keine direkte Wirkung aufeinander haben können, wurde vor etwa 30 Jahren durch das berühmte Experiment von Alain Aspect widerlegt, der unter anderem Wechselwirkungen bewies, die schneller als in Lichtgeschwindigkeit zwischen getrennten physischen Entitäten ablaufen. Zwei durch den Zerfall eines Kalzium-Atoms erzeugte Photonen wurden auf zwei verschiedenen Strecken freigesetzt. Das erste Photon wurde auf eine Strecke aus lichtbrechenden Kristallen geschickt, die es umleiteten, das zweite Photon wurde ohne Hindernisse ausgesendet. Die Abweichungen des ersten Photons (von den Forschern |827|durch die lichtbrechenden Kristalle herbeigeführt) ließen sich augenblicklich auch bei dem anderen Photon beobachten!

Dieses Phänomen, das unerklärlich erscheint, da es in vollkommenem Widerspruch zum Prinzip der Lokalität steht, ist für Quantenphysiker ganz und gar natürlich, da sie generell von der Existenz eines wechselwirksamen Systems ausgehen, in dem die räumliche Distanz keinen Einfluss hat. Für die Quantenphysik stellen getrennte Teilchen nicht notwendigerweise unterschiedliche Einheiten dar. Im Fall der Photonen waren diese zwar getrennt, aber miteinander korreliert, da sie aus demselben Kalzium-Atom stammten. Das Prinzip zeigt, dass eine unmittelbare oder zumindest eine die Lichtgeschwindigkeit übertreffende Wirkung und Verbindung durchaus vorstellbar sind.

Wie paradox diese Schlussfolgerungen der Quantenmechanik auch erscheinen mögen, sie repräsentieren doch den gemeinsamen Nenner der gesamten modernen Physik.

Einstein konnte sich mit den unumstößlichen Beweisen der Quantenphysik so wenig anfreunden, dass er die Theorie der versteckten Variablen aufstellte. Diese besagt mehr oder weniger, dass es versteckte, besser gesagt, noch nicht entdeckte Variablen geben müsse, die erlauben, die Ungültigkeit der Quantenphysik zu beweisen, auch wenn es im Moment unmöglich erscheint, ihre Prinzipien zu demontieren. Einstein bemerkte nicht, dass auch er damit Urban VIII. und Bellarmino Recht gab und die entgegengesetzte Richtung zu seiner ursprünglichen deterministischen Absicht einschlug.

Wir scheuen nicht davor zurück, uns den paradoxen Schlussfolgerungen Duhems anzuschließen, der durch unsere Figur Hardouin spricht, wenn er behauptet, dass die Logik auf der Seite Bellarminos und Urbans VIII. steht und nicht auf Seiten Galileos, da die ersten beiden exakt den Wert der experimentellen Methode begriffen hatten, während letzterer sich getäuscht hatte.

Atto Melani (Pistoia 1626–Paris 1714) und die Kastraten

Heutige Untersuchungen und Forschungen zu den Kastraten leiden unter einem einseitigen Ansatz. Denn die produktivsten Forscher auf diesem Gebiet interessieren sich für das Phänomen nur im Rahmen der Geschichte der männlichen Homoerotik. Diese Perspektive kehrt die schmerzhafte Realität der Kastraten um, die vor allem Opfer von Gewalt mit pädophilem Hintergrund waren, und macht aus ihnen Protagonisten der homosexuellen Szene |828|ihrer Zeit. Die »fröhliche« Version des Kastratenschicksals ignoriert den tragischen Aspekt der Nötigung, der die Kastraten mit jenen in Verbindung bringt, die sich – wie meistens auch ihre Mäzene – im Gegensatz zu ihnen frei für die Ausübung der Homoerotik und Pädophilie entschieden hatten (vgl. Luca Ombrosi, Vita dei Medici sodomiti, Rom 1965). Diese beriefen sich auf eine angeblich klassische Tradition, die selbst einige Experten für homosexuelle Literatur als »unwahrscheinlich« bezeichnen (vgl. Luca Scarlini, Lustrini per il regno dei cieli, Torino 2008).

Kastraten wollten nicht homosexuell sein. Die Tatsache, dass sie zu diesem Zweck verstümmelt wurden und sich in den Betten mächtiger Pädophiler wiederfanden, spiegelt die Gewalt wider, deren Opfer sie waren, nicht ihre sexuelle Vorliebe. Sie wählten diesen Weg nicht freiwillig. Im Alter zwischen sechs und neun Jahren wurden sie brutal an den Genitalien verstümmelt, um aus ihnen Wesen zwischen Mann und Frau zu machen. Zum Gebrauch für unterschiedlichste Vergnügen, bei denen der musikalische nicht vom sexuellen getrennt wurde.

So geschah es auch Atto Melani und seinen vielen Brüdern. Wir müssen hier nicht wiederholen, was schon in Diskurs II und der ihm folgenden Notiz und Betrachtung erzählt wurde, da sich jedes berichtete Detail auf das verbliebene Archivmaterial, vor allem auf die Briefe Attos stützt – einschließlich des merkwürdigen Todes seines Vaters durch einen Sturz aus dem Fenster. Eine Episode, hinter der man ohne zu zögern das Einschreiten der kastrierten Söhne vermutet, von deren sieben er nur einen für den Erhalt der Familie aufgespart hatte. Hätte Atto doch eine Mutter gehabt wie der Komponist Gioachino Rossini: Als der vom Ehemann gerufene Bader eintraf, um den kleinen Gioachino zu kastrieren, bewaffnete sie sich mit einem Küchenmesser, fuchtelte damit wild herum, jagte die »Herren Männer« mit spitzen Schreien in die Flucht und trieb ihnen ein für alle Mal die Absicht aus, ihren Sohn zu verstümmeln.

Atto Melani selbst lebte seinen Zustand als Kastrat mit großem Zorn. Er beklagte sich darüber in seinen Briefen; nach seinem 18. Lebensjahr konnte er sich mit der Weigerung, fortan Frauenrollen zu singen, bei seinen Herren durchsetzen. Es gibt einen berühmten Streit zwischen ihm und dem Librettisten Francesco Buti, der sich etwa zwanzig Jahre nach den in Mysterium erzählten Ereignissen abspielte. Buti wollte Atto beleidigen, indem er ihm vor anderen Musikern mitteilte, dass er ihm in der nächsten Oper die Rolle einer Göttin zugedacht habe. Atto bekam daraufhin einen heftigen Wutanfall, beschimpfte Buti grob und weigerte sich sogar, bei der Oper mitzuwirken, ohne |829|zu bedenken, welche ernsten Konsequenzen eine solche Rebellion für seine Beziehungen zum König haben würde. Und dies ist nur ein Beispiel.

Von dem in Venedig zirkulierenden Sonett über die Leidenschaft, die Barbara Strozzi für einen Kastraten hegte, haben wir bereits berichtet. Schon zu der Zeit war Attos Liebe zu Frauen bekannt, die auch Gegenstand der in Diskurs III zitierten pistoiesischen Satire war. Man wusste auch, dass seine nicht seltenen, der Operation geschuldeten »Funktionsstörungen« ihn in tiefste Verzweiflung stürzten, so sehr, dass manch eine ihn sogar »den Kopf gegen die Wand« hat schlagen sehen.

1653 verliebte sich Atto in die Frau, damals noch ein Mädchen, die für immer in seinem Herzen bleiben sollte: Maria Mancini, die Nichte des Kardinals Mazarin und erste Liebe Ludwigs XIV. Maria kam mit 15 Jahren aus Rom nach Paris und blieb nach der erzwungenen Trennung vom jungen König, der die spanische Infantin heiraten musste, um dem Krieg ein Ende zu setzen, über 40 Jahre heimlich mit ihrer alten Liebe in Kontakt. Aus diesen Briefen in Geheimschrift, die durch Atto übermittelt wurden und die wir in Paris im Archiv des Außenministeriums entdeckt haben, machten wir das Leitmotiv unseres Romans Secretum (Berlin 2005). Als Maria 1661 nach Rom geschickt wurde, um den Prinzen Colonna zu heiraten, ließ der König sie von Atto verfolgen. Offiziell hatte er ihn wegen des Verdachts auf Mitwisserschaft im Fall des Polizeimeisters Fouquet, der der Unterschlagung beschuldigt wurde, nach Rom ins Exil geschickt. Als Maria 1672 aus der stürmischen Ehe mit Colonna floh, erhielt Atto – was für ein Zufall – die Vergebung des Königs und wurde wieder in Paris aufgenommen.

Sobald er konnte, hörte Atto mit dem Singen auf und versuchte, als Spion zu überleben. Ein Metier, das ihm zu liegen schien, da er einer der gefragtesten und mächtigsten Diplomaten ganz Europas wurde, Papstwahlen zu beeinflussen und internationale Spannungen zu schlichten vermochte. Über seine Vergangenheit als Musiker schrieb er kein Wort mehr, keine Erinnerung, keine Andeutung, nichts.

Die emotionale Geschichte Atto Melanis, der seinen letzten, wenige Tage vor seinem Tod mit achtundachtzig Jahren in jugendlich frischem Ton geschriebenen Brief Maria widmete (»mir scheint, ich träume« schreibt er in Gedanken an sie), ist der vieler anderer Kastraten nicht unähnlich, wie wir schon in den oben erwähnten Diskursen erzählt haben und im Folgenden ausführlicher zeigen werden. Dramatische Geschichten von verfolgten Kastraten, zur Flucht gezwungen, ermordet oder an den Widerständen zugrunde gegangen, auf die sie trafen, weil sie eine Frau liebten. Denn seit dem |830|Dekret Sixtus V. von 1686 war es Kastraten verboten, mit einer Frau zusammenzuleben. Aber nicht mit einem Mann. Der Kastrat Salimbeni führte seine Schülerin und Lebensgefährtin mit nach Dresden, indem er sie als Kastrat ausgab. Neben anderen Päpsten antwortete auch Innozenz XI. einem Kastraten, welcher ihn um Dispens für die Hochzeit bat: »Dann soll man eben besser kastrieren!« Die Liebesgeschichte zwischen dem Kastraten Siface und einer Verwandten des Grafen Marsili (vom Letzteren sprechen wir in unserem Roman Veritas, Hamburg 2007) endete mit der Ermordung Sifaces auf Anordnung Marsilis.

Noch im 19. Jahrhundert war das allgemeine Bewusstsein für die Wut der Kastraten wegen der erlittenen, beispiellosen Gewalt lebendig. In Sarrasine von Honoré de Balzac verliebt sich die Hauptfigur, der Bildhauer Sarrasine, in die wunderschöne Sängerin Zambinella, um dann zu entdecken, dass es sich um einen Kastraten handelt. Ein Fürst wird ihm den Schwindel verraten: »Ich selbst, mein Herr, habe Zambinella seine Stimme verschafft. Ich habe dem Kerl alles bezahlt, sogar seinen Gesangslehrer. Nun, er ist für den Dienst, den ich ihm erwiesen habe, so undankbar, daß er seinen Fuß nicht ein einziges Mal über meine Schwelle gesetzt hat.«

Doch von diesen Dramen findet man leider keine Spur in zeitgenössischen Studien über Kastraten. Die Abhandlung des Musikologen Roger Freitas, Portrait of a castrato, London-New York 2009 ist eine sehr ausführliche Biographie Atto Melanis (auch wenn ihm bei seiner Forschungsarbeit einige Bände mit der Korrespondenz Attos entgangen sind). Es ist jedoch enttäuschend, wenn man lesen muss, dass Freitas Attos Klagen über seinen »unglücklichen Zustand« als Kastrat abschätzig als reine Heuchelei, als theatralisches Selbstmitleid klassifiziert. Freitas macht sich nicht einmal die Mühe nachzuweisen, auf welche Briefe von Atto er sich bezieht. Nicht mit einem Wort erwähnt er Attos Neigung zu Frauen. Maria Mancini wird komplett verschwiegen. Im Gegenteil werden ganze Kapitel auf die an Hypothesen und Details überreiche Analyse von Attos Jugendbriefen verwendet, in denen sich Spuren von angeblichen homoerotischen, mehr oder weniger zufälligen Beziehungen zu einigen seiner »Beschützer« verbergen könnten. Das Element der Nötigung hinter diesen mutmaßlichen Beziehungen wird von der mühevollen Rekonstruktion Freitas völlig außer Acht gelassen, dessen Hauptinteresse im Übrigen schon der Titel des Artikels bekundet: The eroticism of Emasculation: Confronting the Baroque Body of the Castrato, in: »Journal of musicology«, Vol. 20, Nr. 2 (Frühling 2003), S. 196–249.

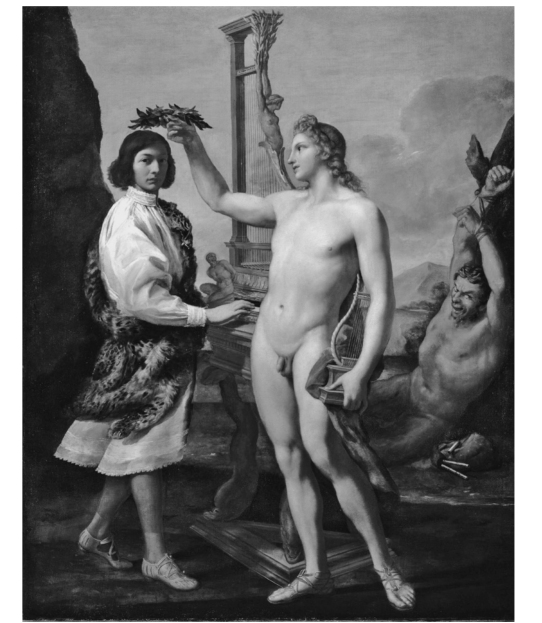

|831|Dasselbe biographische Schicksal widerfährt Marcantonio Pasqualini, genannt Malagigi, Atto Melanis Lehrer: Man muss bis zur zeitgenössischen Korrespondenz zurückgehen, um zu entdecken, dass Pasqualini nicht der Geliebte des Kardinals Antonio Barberini war, wie in heute gängigen Studien dargestellt. Der junge, stattliche Kardinal bediente sich ganz im Gegenteil der Faszination, die der Kastrat auf adelige Mädchen ausübte, um die väterlichen Kontrollen zu umgehen und die Töchter in sein eigenes Bett zu bekommen. Denn welcher Vater fürchtete schon um seine Tochter, wenn ein Kastrat ihr den Hof machte?

Im durchweg unwahren Panorama der Studien auf diesem Gebiet, die wie im Fall Freitas mit Unterstützung amerikanischer Universitäten veröffentlicht wurden, sticht die unbestreitbare Objektivität einer Abhandlung hervor, die aus der Feder eines Nicht-Akademikers, wohl aber eines Theaterhistorikers und Regisseurs. Das Buch des Deutschen Hubert Ortkemper: Sein Engel wider Willen: Die Welt der Kastraten, Berlin 1993, verkündet schon im Titel das Ergebnis der vom Autor minutiös betriebenen Nachforschungen. Das 22. Kapitel mit dem signifikanten Titel »Das Eheverbot« ist eine Zusammenfassung der bekanntesten Fälle großer Liebe zwischen Frauen und Kastraten. Angefangen mit dem jungen Bartholomäus Sorlisi, der um die Mitte des 17. Jahrhunderts eine günstige Stellungnahme des protestantischen Konsistoriums in Leipzig haben muss, um seine Dorothea heiraten zu dürfen. Die Untersuchung des Falls erfolgt bis ins intimste Detail. Schließlich urteilen Theologen und Richter, dass die Ehe geschlossen werden kann, da »der Schnitt durch die Samenkanäle zwar die Zeugungsfähigkeit zerstört, aber das Sexualleben nicht völlig lahmgelegt hat. Die Kastraten sind durchaus zum Liebesakt fähig. Ihr Glied kann noch erigieren. Sie können es nicht nur in die Scheide einführen, sie können die Frau dabei auch sexuell befriedigen. Und schließlich haben sie selbst dabei ein Lustempfinden.«

Dies ist der erste uns überlieferte Beleg der realen sexuellen Fähigkeiten der Kastraten. Er widerspricht der modernen Tendenz auf diesem Gebiet, die – nur auf Hypothesen gestützt, da es heute keine Kastraten mehr gibt – ihrem Geschlechtsapparat jede Befähigung zum Liebesakt mit Frauen abspricht und Liebesgeschichten zwischen Kastraten und Frauen als reine Legenden abtut.

Legendär, aber in einem anderen Sinn, wurde der arme Bartholomäus Sorlisi wirklich: Von Dorotheas Eltern, die gegen die Hochzeit waren, aufgefordert, annulliert das oberste protestantische Konsistorium in Dresden die Ehe, es sei denn der Kastrat finanziere den Bau einer Kirche. Sorlisi bezahlt, aber |832|der Rat prellt ihn: Er nimmt sich die Kirche und widerruft die Annullierung nicht. Da tritt der Thronfolger auf die Bühne, der ein Dekret über die Legitimität der Ehe unterschreibt. Immerhin kann der Rat dem unglückseligen Paar nun nicht die Polizei ins Haus schicken, um sie wegen illegalen Zusammenlebens zu verhaften. Dorotheas Vater erbittet ein Gutachten der protestantischen Fakultät für Theologie in Jena, das die Annullierung der Ehe mit der Begründung der Unfruchtbarkeit bestätigt. Dass es viele kinderlose Ehen gibt, auch wenn der Ehemann kein Kastrat ist, hat für die Theologen aus Jena keine Bedeutung: Das Beispiel von Abraham und Sarah, die in hohem Alter Isaak bekamen, zeige, dass es immer noch Hoffnung gebe. Kurz gesagt: Gott kann Wunder vollbringen, aber nicht bei einem Kastraten. Unterdessen gelangt der Fall Sorlisi zu allgemeiner Bekanntheit: Theologen und Universitäten beschäftigen sich aus eigenem Antrieb mit ihm. Der Dekan und die Professoren der Universität Königsberg schicken ein Gutachten, dass die Ehe von Bartholomäus und Dorothea verteidigt und spezifiziert, dass die Durchtrennung der Samenleiter den Beischlaf und die Befriedigung der Frau nicht nur nicht verhindere, sondern sich darüber hinaus im Laufe der Jahre sogar zurückbilden könne und in diesen Fällen eine stabilere Erektion und das Austreten von Sperma möglich sei. Das allerdings sei, so Königsberg, sekundär, da das Hauptziel der Ehe nicht die Fortpflanzung, sondern die sexuelle Befriedigung sei und die Ehe daher gültig sei, wenn Sorlisis Ehefrau sage, sie würde von ihrem Mann im Bett befriedigt. Eine Modernität der Gedankenführung, vor der man nur den Hut ziehen kann. Es mehren sich aber die zornigen Stimmen derer, die lautstark die Trennung der beiden fordern. Bartholomäus und Dorothea entscheiden »wie Bruder und Schwester« miteinander zu leben, in der Hoffnung, endlich in Frieden gelassen zu werden. Aber umsonst. Der Tod beendet den Moralstreit: zerrüttet durch acht Jahre öffentlicher Attacken, wird Bartholomäus Sorlisi depressiv und stirbt 1672 mit nur vierzig Jahren. Jahre nach seinem Tod wird ein Traktat über seinen Fall erscheinen: Eunuchi Coniugum oder Die Capaunen-Heyrath, Halle 1685.

Dem in Bergamo geborenen Kastraten Filippo Finazzi, der in Hamburg seine Gertrude Steinmetz heiraten konnte und mit ihr glücklich und zufrieden lebte, erging es besser.

In Frankreich aber war die Situation entsetzlich. Es genügt ein Blick auf das vor Missgunst triefende Privilegi e fedeltà dei castrati, ein Pamphlet aus dem Jahr 1619 gegen die Ehe zwischen Frauen und entmannten Sängern, das sich feige über die Kastraten lustig macht, weil sie durch die Hochzeit in ihr Unglück |833|gehen. Denn Kastraten entzünden in Frauen »ein Feuer, das sie nicht löschen können«, da sie »schwach auf den Nieren sind, und ohnmächtig werden auf der Schwelle der Tür, durch welche sie nur den Kopf stecken können« (Les Privileges et fidelitez des Chastrez, in: »Variétés historiques et littéraires. Recueil de pièces volantes rares et curieuses en prose et en vers«, revues et annotées par Édouard Fournier, Tome III, 1855, S. 333–336)

Auch der berühmte Farinelli suchte eine Ehefrau und schrieb, dass dies ihm das Wichtigste sei, während er eine zornerfüllte Scham gegenüber der »singenden Zunft« hegte, der er angehörte. In den katholischen Ländern Italien und Spanien, in denen er lebte, bekam er jedoch nie die Erlaubnis zu heiraten. Den Kastraten Velluti trieb es mit der Illusion, dass er sich operieren lassen könne, um sich von der Kastration zu befreien und endlich eine Familie zu gründen, sogar bis in die Krim.

Filippo Balatri aus Pisa hingegen wurde wegen der Liebesbeziehung zu Anna Mons, der Geliebten des Zars, in Russland verhaftet. Er floh und fand Zuflucht beim Khan der Kalmücken, wo er jedoch als exotische Rarität wahrgenommen wurde und sich peinlichen Fragen aussetzen musste, wie Balatri selbst in einem kleinen Gedicht berichtet, in dessen letzten Versen die schreckliche Realität der pädophilen Ausbeutung, aus der die Kastraten hervorgingen, zum Sinnbild wird:

Ihn nichts mehr von der Fragerei abhält:

Von wo ich sei? Und ob ich Weib ob Mann.

Ob Erdenkind oder vom Himmel fällt,

ein Wesen, das so lieblich singen kann.

Ich bin um eine Antwort recht verlegen.

Sag ich »ein Mann«? Die Lüge ist banal.

Sag ich »ein Weib«? Das sag ich nicht von wegen!

Und ich erröte, sage ich »neutral«.

Ein Herz gefasst will Antwort ich ihm geben:

Dass ich ein Mann aus der Toskana sei.

Und Hähne gäb es dort, die Eier legen.

Und ein Sopran dort schlüpft aus jedem Ei.

Die Hähne wie die Schlachter Klingen zücken.

Die uns lang brüten lassen, ungewollt.

Ist der Capaun gemacht, die Eier schmücken

Liebkosungen und Schmeichelei und Gold.

Der Respekt vor den historischen Daten und Fakten nötigte uns, nicht nur kleinste biographische Einzelheiten, sondern auch die Natur und das Temperament unserer Persönlichkeiten zu berücksichtigen. Man glaube nicht, dass die blutigen Auseinandersetzungen zwischen unseren gelehrten Figuren eine literarische Übertreibung seien. Dreiste Prügeleien waren das täglich Brot dieser kränkelnden Bücherwürmer, die heute unter dem gnädigen Namen Gelehrtenrepublik zusammengefasst werden. So schrieb Charles Nisard in seinem berühmten Fresko des gebildeten Europas zu Zeiten Skaligers, Naudés, Guyetus und Schoppes (Les Gladiateurs de la République des Lettres, Paris 1860, S.VII–VIII):

»Ich habe nicht lange gebraucht, um den passenden Namen für die Autoren dieser Schriften zu finden. Da sie sich mit ihren derben und brutalen Polemiken der Ehre benommen hatten, unter den Schriftstellern hervorzutreten, die mehr für die Wahrheit als um ihre Eigenliebe kämpften, und weniger beschworen denn überlegten, musste ich ihnen einen anderen Platz suchen, und mit diesem Platz einen Namen, der mit der Gewalt und der Erfolglosigkeit ihres Vorgehens übereinstimmte. Dieser Name wurde mir von der lateinischen Sprache geliefert, die diese in ihren Schriften verwendeten, und von dem Volk, das in dieser Sprache redete. Die Römer bezeichneten mit dem Wort digladiari das laute Disputieren, das dreiste Zanken, letztlich den Akt, aus der Sprache dasselbe blinde und wilde Unterfangen zu machen, das die Helden in der Arena mit ihren Schwertern vollführten. Eine analoge Metapher benutzend habe ich meinen Figuren den Namen Gladiatoren gegeben. Man wird sehen, dass ihnen nichts fehlte, um diesen Namen zu verdienen.«

Über Guyetus, alias François Guyet (1575–1655), ist die größte Informationsquelle weiterhin I. Uri, François Guyet, Paris 1886. Bezüglich seiner Meinung, dass in die Texte der lateinischen Dichter unberechtigterweise eingegriffen worden wäre (unser störrischer Philologe glaubte tatsächlich, dass die erste der Oden von Horaz eine Fälschung war), ist der Klassiker von F. Gruppe Minos. Über die Interpolationen in den römischen Dichtern, Leipzig 1859, sehr hilfreich. Guyetus starb als Atheist, erzürnt über die letzten Sakramente, die ihm traditionell erteilt wurden.

|835|Die Bibel, von der Gabriel Naudé (1600–1653) eine Kopie nach Paris brachte, war die berühmte Mazarin, die diesem Kardinal gehörte und die heute in der Nationalbibliothek in Paris aufbewahrt ist. Der Bibliothekar des Kardinals und Freund Bouchards, der so sehr den Glauben anderer verachtet hatte, bat vor seinem Tod mit nur 53 Jahren um den Beistand eines Priesters. Er starb an der Kälte, die er auf dem Heimweg nach Frankreich von Schweden erlitten hatte, wohin er sich vor den Kämpfen der Fronden zurückgezogen und ziemlich unglücklich gelebt hatte.

Die Briefe Caspar Schoppes (1576–1649) werden im Schoppe-Bestand der Biblioteca Laurenziana in Florenz aufbewahrt, dank der wir die weitschweifige Eleganz dieser Schriftstücke von Nahem kennenlernen konnten sowie von der Existenz einer paduanischen Ehefrau, einer gewissen Maddalena, erfuhren. Schoppe behielt bis zu seinem Tod den Ruf als bettelnde Nervensäge.

Marcantonio Pasqualini (1614–1691), Atto Melanis Lehrer, wurde sein Rivale, sobald beide, in Paris angekommen, versuchten, die Hauptrolle auf dem königlichen Parkett des Louvres zu erobern. In den Jahren, die auf seine Rückkehr nach Rom folgten, verabschiedete er sich von der Sängerkarriere. Ein Grund dafür war mit Sicherheit der politische Absturz der Barberinis, die ihn in den Jahren zuvor so sehr unterstützt hatten.

Korsaren und Renegaten

Alle Informationen über Korsaren, Barbaresken und Renegaten, einschließlich der Biographien von Occhialì, Cicala und Alì Ferrarese sind aus zahlreichen Quellen entnommen. Das eindringlichste und wertvollste Zeugnis über die Welt der Barbaresken ist allerdings auch heute noch A. Sacerdote (Hrsg.), Africa overo Barbaría. Relazione al doge di Venezia sulle Reggenze di Algeri e di Tunisi del Dragomanno Gio. Batta Salvago (1625), Padua, 1937. Durch den von der Republik Venedig bei den Barbaresken eingeschleusten Salvago wird das geschichtliche Rätsel um die Renegaten aufgeklärt, da er die Sprache des Feindes so beherrschte, dass er fähig war, einen Bericht über alle Geheimnisse der Barbareskenstaaten anzufertigen. Aus dessen Erzählung kristallisiert sich auch überdeutlich heraus, dass die Barberesken in geheimen Handelsabkommen kommerziell und logistisch von denselben Mächten unterstützt werden (Spanien, Holland, England, Frankreich und den italienischen Potentaten), die sie am Tage in den Wassern des Mittelmeeres bekämpfen. Von wem kaufen denn die Korsaren all die hochwertigen, für die Schifffahrt und den Krieg unentbehrlichen Gerätschaften (Waffen, Ersatzteile für die Schiffe, Werkzeuge), wenn nicht von den verhassten Nazarenern? Sind es nicht die jüdischen Kaufleute aus Livorno, an die sie die Sklaven, derer sie sich anderswo nicht entledigen konnten, weiterveräußern? Und, vor allem, kommen sie nicht freiwillig aus Italien, die Tausende neuer Angeworbener, die Jahr für Jahr der christlichen Religion abschwören und sich der Reihe der Korsaren Allahs anschließen? Es werden dieselben sein, die ihren Kommandanten zeigen, wie sie ihre alten Landsmänner im Schlaf überraschen und zu Sklaven machen können. Was die Ambiguität der Politik der europäischen Staaten in der Militär- und Handelspolitik angeht, ist auch Mirella Mafrici Mezzogiorno |837|e Pirateria nell’età moderna: secoli XVI–XVIII, Salerno 1995, sehr wertvoll.

Niemand hat jemals erfahren, wann und wo Alì Ferrarese starb. Die Akten der spanischen und palermitanischen Inquisition schweigen vom Jahr 1640 an; nach diesem Zeitpunkt wurde kein weiteres Dokument mehr gefunden. Von Alì Kemal, über den Gerichtsschreiber und Inquisition Ströme von Tinte vergossen, verschwindet jede Spur. Es war unmöglich der Versuchung zu widerstehen, dieses Schweigen der Quellen auszunutzen und die Geschichte mit anderen Mitteln fortzusetzen.

Kemals ungehobelter Ausdruck »auf dieser Seite des Grabens« ist eine Hommage an den größten Piratenroman der letzen fünfzig Jahre, Long John Silver von Björn Larsson (Stockholm 1995). Aus dem Erzählkern der zu unrecht glorifizierten Jungs-Erzählung Die Schatzinsel von Stevenson konstruiert Larsson einen Roman, der unvergleichlich besser ist als seine Inspirationsquelle. Wir begnügten uns – bescheidener – damit, ironisch auf den klassischen Topos der Piratensagen anzuspielen: die Schatzkarte, die der Secretarius vor Naudé als Schöpfung Philos Ptetès ausgibt.

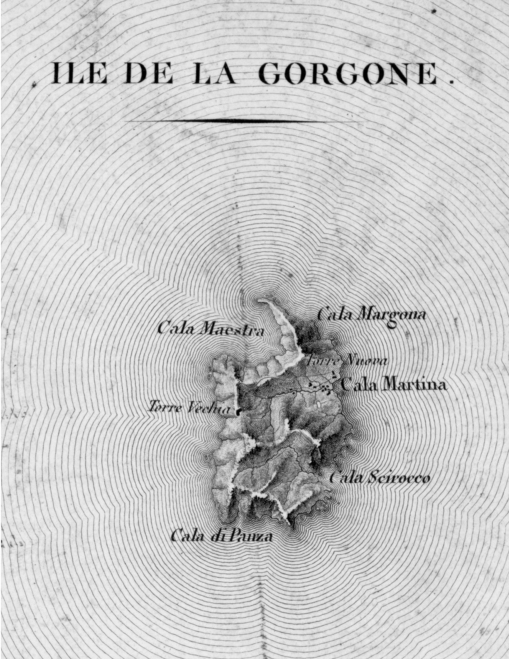

Gorgona

Die Orte, die wir für diesen Roman benutzt haben, können heute nicht mehr aufgesucht werden. Der dichte Wald, der Gorgona einst bedeckte, wurde im 19. Jahrhundert gerodet und an seiner Stelle terrassierte Äcker angelegt. Auf der Insel befindet sich heute ein Gefängnis. Die Gefangenen arbeiten |838|in einem experimentellen landwirtschaftlichen Projekt mit Weinanbau, Ackerbau und Tierzucht. Ein Besuch der Insel ist nur mit einer Genehmigung der italienischen Gefängnisbehörden möglich, die ein kompliziertes bürokratisches Verfahren erfordert. In den Gewässern um die Insel sind das Baden und die Schifffahrt verboten. Die wenigen verbliebenen Bewohner der Insel beklagen sich über den verdeckten Versuch des italienischen Staates, mit Maßnahmen wie der Schließung des einzigen Postamtes und Einschränkung des Fährverkehrs zum Festland die Insel zu entvölkern, um sie wahrscheinlich im Lauf der Zeit zum Objekt von Bauspekulationen zu machen.

Die von unseren Figuren besuchten Orte, wie die Grotte des Seeochsen (ein alter Ausdruck für »Robbe«), die »Piana dei Morti«, der Hafen oder die Klippen gibt es alle wirklich. Heute sind sie allerdings wegen der tiefgreifenden Veränderungen (Erdaushübe, Entwaldung, Bebauung, Wandel der Flora und Fauna), welche die kleine toskanische Insel erleiden musste, nicht mehr vollständig erhalten. Um sich ein Bild vom Aussehen der Insel vor dem 19. Jahrhundert zu machen, lese man den nun unauffindbaren, schmalen Band von Angelo Biagio Biamonti: Cenni storici, geologici e botanici |839|sull’isola di Gorgona nell’arcipelago toscano, Livorno 1873. (Der Autor, ein Biologe, war der hochgebildete Direktor des Gefängnisses von Gorgona.) Zu Biamontis Lebzeiten war es zum Beispiel wegen der dichten Bewaldung auf der gesamten Insel noch nicht möglich, von der Torre Vecchia aus ganz Gorgona bis zum kleinen Hafen an der gegenüberliegenden Inselseite zu überblicken. Auf der Webseite www.ilgorgon.eu (die zahlreiche wichtige Informationen über das heutige Gorgona enthält), beherrscht die auf vielen Fotos stolz aufragende Torre Vecchia die ganze Insel, wohingegen sie, wie man bei Biamonti erfährt, bis zum 19. Jahrhundert noch hinter dichten Bäumen versteckt war. Auch die unterirdischen Gänge Gorgonas, in die sich unsere Figuren hineinwagen, sind natürlich keine Erfindung. In einem Artikel im Il Giorno vom 25. April 1994 erinnert Paolo Paoletti daran, dass es bis in die 60er Jahre hinein zum Beispiel einen Verbindungstunnel zwischen dem Hafen und der Torre Vecchia gab, der dann aus Sicherheitsgründen zugemauert wurde. Jahrhundertelang diente er den Bewohnern der Insel als Schutz gegen die Piraten. Die Torre Vecchia schließlich haben wir mit Hilfe eines Grundrisses und Querschnitts aus dem 18. Jahrhundert rekonstruiert. Diese befinden sich im Archiv des Pionierkorps in Rom (Signatur F 735bis).