DISKURS XCVIII

Darin man das lang Ersehnte endlich mit Händen greifen kann und nicht wenigen Enthüllungen beiwohnt.

»Seht Ihr, Signor Secretarius?«, sagtest du, während du mir halfst, mich wieder hochzuziehen. »Hätte ich Euch nicht am Arm gehalten, wäret Ihr jetzt wahrscheinlich tot.«

»Um Gottes willen, das ist wahr«, musste ich zugeben, während ich von dem Loch im Boden zurücktrat.

Die Falltür, die mich in die Tiefe gerissen hatte, war so leicht, dass sie auch unter einem geringen Gewicht nachgab. Ihre Klappe bestand aus bemaltem Holz, das die Zeichnung und Farbe des Fußbodens täuschend ähnlich nachahmte. Eine Falle, die all jene verschlingen würde, die ungebeten in das Häuschen eindrangen und versehentlich auf die Klappe traten. Schloss und Riegel erlaubten es, die Klappe zu verschließen, um die furchtbare Falle zu entschärfen. Der Abgrund hatte keinen erkennbaren Boden, wer dort hineinstürzte, würde wahrscheinlich in der Tiefe zerschellen oder in einem Felsspalt steckenbleiben und zwischen seinen Wänden elend verdursten und verhungern.

Doch der Stollen besaß eine Art Treppe aus u-förmigen, in die Felswand gemauerten Eisen, auf die man die Füße setzen konnte. Wer das wusste, konnte die Falltür nach oben öffnen und auf den Eisenstufen in die Tiefe hinabsteigen. Das taten wir unter deiner Führung.

»Als ich in dem Häuschen herumging, bin auch ich auf die Falltür getreten«, erklärtest du, während du dich hinabließest, »und nur durch ein Wunder bin ich nicht abgestürzt. Da ich mich am Fußboden festhalten konnte, bin ich lediglich am Rand des Lochs unsanft auf dem Hintern gelandet.«

|645|Nach wenigen Stufen gelangte man zu einer Seitentür in der linken Wand des Brunnenschachts. Du öffnetest sie mit einem leichten Stoß, senktest den Kopf und schlüpftest in die Öffnung, in der du mit einem Sprung verschwandest. Wir folgten dir.

Was für eine Überraschung! Vor uns lagen der Himmel und das Meer. Einige Fenster schenkten uns den Ausblick auf die Elemente und den unteren Teil des Ortes bis zum Strand.

Wir befanden uns in einem sehr engen Zimmerchen, einer Art Korridor. Der winzige Raum verfügte über drei Fenster, durch welche sich das schöne Panorama bot. Diese waren es, die man vom Ort aus erblickte. Außerdem gab es drei Schemel, ein Tischchen, eine Öllampe und sogar eine Art Bett. All das stand an der zum Meer gelegenen Wand. An der gegenüberliegenden Wand ragten hölzerne Borde auf, alle voller Bücher und Handschriften, achtlos übereinandergestapelt.

»Das ist nicht möglich … ich traue meinen Augen nicht«, sagte ich fassungslos.

»Willkommen im geheimen Lager von Philos Ptetès«, sagte dein Barbello.

»Ich … ich kann es nicht glauben«, wiederholte ich, vom Staunen übermannt auf einen der drei schiefen Schemel sinkend.

»Ihr werdet ja immer bleicher, Signor Secretarius! Ihr könntet ein Tröpfchen von Naudés Likör gebrauchen«, sagtest du lachend.

Ich erhob mich und begann, die Regale zu untersuchen, indem ich rasch die Titel der Handschriften überflog:

Ammianus Marcellinus

Geschichten – vollständig

Plinius

Germanische Kriege

Plinius

Leben des Quintus Pomponius Secundus

Plinius

Geschichte Roms

Livius

Geschichte ab der Gründung Roms – vollständig

Die lateinische Sprache – vollständig

Varro

Geschichte der Familien Trojas

Statius

Achilleis – vollständig

Quintilian

Die Rhetorik

Quintilian

Warum die Redegabe verfällt

Martial

Epigramme zum Lobe Marcellas

Statius

Agave

Und es gab noch mehr, viele Handschriften mehr, alle ohne alphabetische oder inhaltliche Ordnung zu kleinen Stapeln aufgeschichtet.

»Ich kann es immer noch nicht glauben … Also ist alles wahr! Wenn Schoppe oder Naudé hier wären, würden ihnen die Sinne schwinden«, sagte ich.

Philos Ptetès hatte sein Versprechen gehalten. Vor unseren Augen lag die größte Sammlung verlorener Werke des Altertums, kopiert von Poggio Bracciolini, dem berühmtesten Jäger von Handschriften aus allen Zeiten. Die Aufschrift »vollständig« kennzeichnete die Werke, die nur zum Teil überliefert waren, durch die Sammlung von Philos Ptetès jetzt aber ergänzt wurden. Die anderen hingegen, soweit ich das mit meinen sehr bescheidenen Kenntnissen der antiken Literatur beurteilen konnte, waren Werke, von deren Existenz man wusste, die aber niemals gefunden worden waren.

Unterdessen überflogst du die Titel der alten Kladden.

»Cicero … Juvenal … Propertius … Vergil, wieder Cicero … Petronius ist nicht dabei, wie es scheint. Den müssen die drei Bärtigen noch |647|haben. Jedenfalls scheint mir das hier genug, um nicht nur Schoppe und Naudé die Sinne zu rauben, sondern auch vielen anderen, einschließlich Guyetus und Hardouin, wenn sie noch am Leben wären. Gott sei ihren armen Seelen gnädig.«

»Mögen sie in Frieden ruhen«, ergänzte ich, während wir alle drei traurig ein Kreuzzeichen schlugen.

Ich fuhr fort, in dieser unglaublichen Schatzkammer einzigartiger Edelsteine zu stöbern. Alles war in einer winzigen Handschrift geschrieben, ähnlich jener des Petronius, den wir zunächst in kleinen Mengen in der Torre Vecchia und dann in weit großzügigeren Posten in der Tasche der drei Bärtigen gefunden hatten.

Auf einem Bord ganz rechts bemerkte ich eine Reihe weniger voluminöser Schriften, eher eine Sammlung von Notizen. Ich streckte die Hand aus, zog sie herunter und überflog sie.

Du und Barbello kamt sofort an meine Seite, als ihr bemerktet, dass ich etwas in der Hand hielt, was anders aussah als die kostbaren Manuskripte.

Es waren zwei alte, zerlesene Heftchen, von einer schlichten Fadenheftung zusammengehalten. Die Handschrift deutete auf Bouchard hin. Ich schlug eines auf:

DER WUNDERBARE ARISTOTELES

Ist es möglich, dass der Mann, der das menschliche Denken wie kein anderer beeinflusste, von Geheimnissen umgeben ist? Alles, was den Philosophen par excellence betrifft, der drei Jahrhunderte vor Christus lebte, ist nebulös, sein Leben undurchdringlich von Beginn an. Sein Präzeptor war ein gewisser Proxenos aus Atarneus, dessen Name jedoch durch den Bericht des Ammonios überliefert ist – und der ist ein notorischer Betrüger. Böse Zungen flüstern, dass Aristoteles ein falscher Arzt, ein Scharlatan, Erbschleicher und Freischärler war, der sich aus Verzweiflung in die Akademie Platons, seines großen Lehrmeisters, flüchtete. Zwischen beiden kam es zum Streit, weil Aristoteles arrogant und intrigant war und eine zweite Schule gegründet hatte, um seinem alten Lehrer Konkurrenz zu machen, der dem Tode nahe war, ja, er soll ihn sogar aus den Räumen seiner Akademie vertrieben haben.

Ob das wahr ist? Wir werden es nie wissen. Aristoteles, der Ströme von Tinte über tausenderlei Themen vergoss – von der Fortpflanzung der |648|Fische bis zu den Kometenbahnen – hat über sich selbst geschwiegen. Kein einziges Wort über die zwanzig Jahre, in denen er Platons Schüler war. Ein Meister der Bescheidenheit?

Dem allwissenden und redegewandtesten, redseligsten Philosophen aller Zeiten verschlug es nur dann die Sprache, wenn er ein paar Worte über sich selbst sagen sollte.

Nach Platons Tod wird er zum Präzeptor des jungen Alexander des Großen ernannt, des Königs von Mazedonien. Vielleicht weil sein Vater Arzt des Großvaters von Alexander war? Was lehrt Aristoteles den zukünftigen Helden? Wir erfahren es nicht. Doch die antiken Historiker beteuern, dass Alexander seinen Lehrer liebte und ihm sehr dankbar war für die Liebe zur Erkenntnis, die er in ihm geweckt hatte. Uns sind sogar einige Briefe zwischen dem Philosophen und Alexander überliefert und ein Traktat über Rhetorik, den der Lehrer für seinen Schüler schrieb – schade, dass auch dies dreiste Fälschungen sind, wie mittlerweile alle begriffen haben.

Zurück in Athen, erarbeitete er innerhalb weniger Jahre in einem selbstmörderischen Arbeitsrhythmus ein gewaltiges philosophisches System, schrieb Dutzende von Traktaten, unterrichtete Heerscharen von Schülern im Verlauf unzähliger, endloser Zusammenkünfte und war der erste Philosoph, der eine große Privatbibliothek anlegte. Seine Bildung war grenzenlos, seine Beherrschung der gesprochenen und geschriebenen Sprache vollkommen. Für seine Werke stellte er aufwendige Recherchen in Archiven an. Woher nahm er das nötige Geld für all diese Aktivitäten? Hatte er vom Vater geerbt oder verdiente er selbst gut? Auch diese wichtige Information verschweigt der Philosoph. Seine schöpferische Kraft hat etwas Unwahrscheinliches: er gilt als eine Autorität in der Philosophie, Naturwissenschaft, Astronomie, Grammatik, Statistik, Geburtshilfe, Physik, Anthropologie, Physiognomie, Politik, Ethik, Wirtschaft, Kunst und Botanik, außerdem stammen Gedicht- und Briefsammlungen aus seiner Feder. Genug, um zu erschrecken.

Im Laufe der Jahre soll er überdies in Intrigen verwickelt gewesen sein, sogar in die Ermordung Alexanders des Großen. Schließlich wurden über ihn das Scherbengericht, die öffentliche Ächtung und das Exil verhängt. Bei alledem fand er Zeit, zweimal zu heiraten und Kinder großzuziehen, außerdem in seinem Kreis junger Philosophen ohne Pause zu unterrichten.

|649|Genau hier beginnt der unglaublichste Teil: die Geschichte der aristotelischen Handschriften, wie sie von Strabo und vor allem von Plutarch erzählt wird, dem großen Gotteslästerer.

Sie beginnt natürlich bei der sagenumwobenen Bibliothek von Alexandria. Der Gründer der Bibliothek, der Pharao Ptolemaios Philadelphos, wollte die Bücher des Aristoteles um jeden Preis. Er hatte ausgezeichnete Informanten: sein Bibliothekar Demetrios war zufällig Gouverneur von Athen gewesen, als Aristoteles starb, und hatte Theophrast, einem der wichtigsten Schüler des Philosophen, geholfen, in den Besitz von Aristoteles’ Bibliothek zu kommen. Bei seinem Tod hinterließ Theophrast alle Bücher dem letzten direkten Schüler von Aristoteles, Neleus. Diese Bücher, von denen es jeweils nur eine Kopie gab, waren die einzigen echten Aufzeichnungen des Denkens von Aristoteles und niemals außerhalb seiner Schule verbreitet. Also war es richtig, sie Neleus zu hinterlassen, von dem alle annahmen, dass er zum zukünftigen Leiter der Schule bestimmt würde.

Doch Neleus wurde überraschenderweise nicht gewählt und zog sich grollend mitsamt den kostbaren Büchern in seine Heimatstadt Skepsis in der Türkei zurück. Nun besaß keiner mehr die wortwörtlichen Aussagen des Aristoteles zu den unterschiedlichsten Themen.

Gewiss, zu Lebzeiten hatte der Philosoph einige Werke in Dialogform veröffentlicht, dem Vorbild seines Lehrers Platon folgend. Doch seltsamerweise waren auch diese verlorengegangen. Innerhalb kurzer Zeit war also der gesamte Aristoteles von der Bildfläche verschwunden.

Der Pharao schickte einen Boten mit einem Kaufangebot für Neleus nach Skepsis. Doch dieser verkaufte ihm gegen eine hohe Summe nur einige Aufzeichnungen von geringem Wert und eine Menge langweiliger Traktate von Theophrast, dem alten Schüler von Aristoteles. Vor allem aber tat er so, als hätte er die Anfrage nach der Bibliothek des Aristoteles missverstanden und schob dem Boten Bücher unter, die dem Philosophen zwar gehört hatten, aber nicht von ihm geschrieben oder diktiert worden waren. Bei Ptolemaios Philadelphos und Demetrios, seinem Bibliothekar, landeten auf diese Weise eine Menge minderwertige Werke, die in der imaginären Bibliothek von Alexandria aufgestellt wurden.

Nach Neleus’ Tod ging die echte Bibliothek des Aristoteles an seine Erben, ungehobelte, ignorante Personen, die sie in einem Loch in ihrem Garten versenkten, ohne die möglichen Folgen zu bedenken.

|650|Ein unbekannter Nachfahre des Neleus grub die Rollen aus. Er fand eine unvollständige, ungeordnete, außerdem natürlich von Würmern und Feuchtigkeit zerfressene Sammlung vor. Statt an einen reichen Herrscher verkaufte er sie an einen übel beleumundeten Menschen, einen gewissen Apellikon von Teos, angeblich Buchhändler, Philosoph und Antikensammler, außerdem vorbestraft: Er hatte einige alte Dekrete aus den Archiven der Stadt gestohlen und wäre um ein Haar auf dem Schafott gelandet. Kaum hatte er den Schatz in Händen, veränderte und vervollständigte er die Handschriften nach eigenem Gutdünken und machte daraus eine erste, verheerend schlechte Ausgabe. Unterdessen war Athenion in Athen an die Macht gekommen, auch er angeblich ein Philosoph, der sich zum Tyrannen ausrief. Athenion schickte Apellikon in den Kampf gegen die Römer, von denen er jedoch vernichtend geschlagen wurde. Seine Bibliothek wurde vom römischen Diktator Sulla beschlagnahmt, der sie in einer seiner römischen Villen aufstellen ließ. Gut zwei Jahrhunderte waren seit dem Tod von Theophrast vergangen, während derer die Werke des Aristoteles unauffindbar blieben. In Rom war derweil ein gewisser Tyrannion (wieder ein recht unwahrscheinlicher Name) als Kriegsgefangener angekommen, der dann freigelassen und dank seiner erlesenen Bildung – welch Wunder! – sogar ein Freund Ciceros, des großen Bewunderers von Aristoteles, wurde.

Geschickt bestach Tyrannion den Bibliothekar Sullas und erhielt die kostbaren Bände des Aristoteles als Leihgabe. Doch in welchem Zustand mögen die Handschriften des großen Denkers nach so vielen Schicksalsschlägen (Feuchtigkeit, Würmer, Kriege, Umzüge aus der Türkei nach Athen, von Athen nach Rom) gewesen sein? Wohlgemerkt, in der Zwischenzeit waren Werke anderer Autoren in Umlauf gekommen, die ebenfalls Aristoteles hießen, und man hatte auch diese dem Philosophen zugeschrieben.

Tyrannion, der dank seines geglückten Bestechungsversuchs glaubte, den Schatz als Erster in Händen zu halten, musste zu seinem Leidwesen entdecken, dass Sullas Bibliothekar einer ganzen Reihe Leute denselben Gefallen getan hatte, darunter vielen skrupellosen Buchhändlern. Es scheint also, als wären die Schriften von Neleus/Aristoteles vielfach gelesen, transkribiert und dann planlos in die unterschiedlichsten Richtungen verbreitet worden. Deprimiert überlässt Tyrannion dem Philosophen Andronicus die Handschriften, der zum ersten Mal eine Aristoteles-Gesamtausgabe zusammenstellt, die bis in unsere Tage überliefert |651|ist. Leider steckt sie voller Fehler: Schon über zwanzig Werke wurden als nicht von Aristoteles stammend erkannt.

Moment, das große Finale fehlt noch! Kehren wir zu Demetrios zurück, dem Leiter der Bibliothek von Alexandria. Nach dem Tod von Ptolemaios Philadelphos und der Thronbesteigung seines Sohnes Ptolemaios II. wurde er verhaftet und verbannt, weil er als zu intrigant galt. Eines Tages geschah ihm dasselbe wie Kleopatra: Er schlummerte auf einem Diwan, als ihn der Biss einer Schlange weckte. Er begriff sofort, dass er erledigt war, und dass vielleicht sogar der Pharao hinter dem Anschlag steckte. Ein schöner Roman.

Die ganze Geschichte ist offensichtlich eine Gotteslästerung. Demetrios der Präfekt der Bibliothek von Alexandria? Es hat sie nie gegeben, wie viele seit langem wissen. Doch auch der Rest ist nichts als Ausschuss, eine dumme Legende, die hinten und vorne nicht stimmt, und die an den Schulen zu lehren der Anstand verbieten sollte.

Die Erben von Neleus vergruben die Bücher des Aristoteles aus Dummheit in ihrem Garten, gaben sie also den Würmern und Ameisen zum Fraß? Konnten sie sie nicht in einer Truhe verstecken oder einem Treuhänder übergeben? Statt Gold zu scheffeln, indem sie die Rollen einem Pharao verkauften (sie werden doch wohl davon gehört haben, dass Ptolemaios Philadelphos sie seinerzeit unbedingt besitzen wollte!), überließen sie sie einem zwielichtigen Buchhändler mit Vorstrafen. Ist das glaubhaft? Und warum gab es nur eine einzige Kopie der Schriften? Hatte der Philosoph nicht dafür gesorgt, dass die Frucht jahrzehntelangen Unterrichtens erhalten blieb? Er besaß eine große Bibliothek: nicht einmal dort bewahrte er Zusammenfassungen seiner Lehren auf? Und nicht einer seiner zahllosen Bewunderer und Schüler hat diese kostbaren Aufzeichnungen, die das Material für Dutzende von Büchern bildeten, wenigstens zum Teil kopiert? Nicht einmal Theophrast und Neleus hatten daran gedacht? Waren sie wirklich so schlampig, die hochgebildeten Schüler von Aristoteles?

Beim Studium der Antike wird Einbildung als Gewissheit ausgegeben, der Glaube mit der Lehre verwechselt, auf dem Tellerchen für Marmelade wird Mist serviert.

Das Wissen um die Vergangenheit ist eine ekstatische Priesterin, angetan mit dem falschen Bart des Gelehrten.

|652|Wenn es von den Aufzeichnungen Aristoteles’ wirklich nur eine Kopie gab, warum stieß Apellikon, als er sie nach zwei Jahrhunderten Vergessenheit in die Hände bekam, trotz ihres üblen Zustands nicht einen Jubelschrei aus, den alle Welt hören konnte? Nur der Historiker Strabo berichtete von dem glücklichen Fund, kein einziger antiker Autor, auch Cicero nicht (der, wie die antiken Historiker behaupten, Aristoteles’ Werke gut kannte), zeigte sich verblüfft oder begeistert über die Bergung dieser unschätzbaren Kostbarkeiten. Waren die Pharaonen nicht bereit gewesen, sie mit Gold aufzuwiegen? Oder lagen sie doch nur Ptolemaios Philadelphos am Herzen, und dem Rest der Welt waren sie völlig egal?

Die unglaubliche Geschichte vom Leben und den Büchern des Aristoteles genügt, um an dem ganzen Philosophen zu zweifeln und seine Statue für ein wächsernes Abbild zu halten. Man hat uns erzählt, dass die sogenannten verschwundenen Werke einfache Aufzeichnungen waren, aber das ist nur ein Vorwand, um dort alles Erdenkliche hineinzustecken und darüberzulegen und so auch den Ausschuss als wertvolles Material durchgehen zu lassen. Jahrhundertelang befolgten die Araber das De causis, das sie für aristotelisch hielten, später entpuppte es sich als falsch. Als Fälschungen erkennbar sind schon die aristotelischen Schriften über die Landwirtschaft, die Farben, die Physiognomie, die ärztlichen Heilmethoden, die Jagd, die Anthropologie, außerdem viele weitere über die moralischen Tugenden und die Ehe. Der Rest ist nicht viel mehr wert.

Die gesamte Tradition der klassischen Welt gründet, so wie sie uns überliefert ist, auf Unsinn. Rom und Athen hat es so, wie wir es uns vorstellen, nie gegeben. Nur das erklärt die Gotteslästerungen, die die antiken Historiker von Plinius bis Tacitus, von Ammianus bis Livius uns bei jeder Gelegenheit unterschmuggeln. Alle wahren Gelehrten wissen das. Doch das Geheimnis wird verborgen und geleugnet, um sich weiterhin ungestört am Tisch der Sophismen und Märchen laben zu können.

Es ist kein geheimnisvoller

Zufall, dass Poggio Bracciolini so viele Entdeckungen machte.

![]() schuldet

Francesco Bracciolini ewigen Dank, weil er ihm das gesamte Erbe,

das irrtümlich an ihn fiel, übergeben hat. Freilich handelt es sich

um etwas ganz anderes als er glaubt.

schuldet

Francesco Bracciolini ewigen Dank, weil er ihm das gesamte Erbe,

das irrtümlich an ihn fiel, übergeben hat. Freilich handelt es sich

um etwas ganz anderes als er glaubt.

|653|»Francesco Bracciolini? Der Secretarius der Barberini, der Freund von Bouchard …« Du wundertest dich. »Aber dann …« überlegtest du und blicktest mich lange mit gerunzelter Stirn starr an. Den Satz beendetest du nicht.

Wir nahmen die Lektüre wieder auf.

Die Herren Leichtgläubigen, die bis jetzt so viele Dummheiten geschluckt haben, werden sagen: »Wenn die Schriften des Aristoteles eine Erfindung sein sollen, müssen sich ganze Gruppen von Fälschern in Absprache miteinander ans Werk gemacht haben. Wer hat aber je so eine große Schar gemeinsam arbeiten sehen?

»Was für ein Unsinn«, wird man sagen, »es gibt keine kriminellen Banden, die massenweise antike Dokumente fälschen!«

Also folgt hier etwas für die Herren Leichtgläubigen:

Nachtrag

für die

HERREN LEICHTGLÄUBIGEN

Andreas Darmarios, geboren in Epidauros, hat zwischen dem Ende des 16. und dem Beginn unseres Jahrhunderts in einem Zeitraum von fast dreißig Jahren hunderte, vielleicht tausende von Handschriften kopiert (er unterhielt eine Werkstatt mit vielen Skribenten) und diese für viel Geld in ganz Europa verkauft. Seine Spezialität war es, anonyme oder Schriften unbekannter Autoren zu kopieren und die Namen berühmter Historiker und Philosophen auf das Frontispiz zu setzen. So verhundertfachte sich ihr Wert. Oder er zerteilte ein Werk in mehrere Teile, denen er erfundene Namen und Titel gab. Das Zeug verkaufte Darmarios gut.

Seine Kunden waren Philologen, Sammler, Herrscher und Kirchenleute: Isaak Casaubon, der größte Philologe Europas, ein Freund Scaligers; André Schott, der Doktor in Antwerpen, der mit vierzig Jesuit wurde und so weiterlebte wie zuvor; Antonio Agustìn, der größte Gelehrte Spaniens, der Darmarios sogar beim Katholischen König von Spanien einführte. Eine Zeitlang lebte dieser miese Betrüger in Trient, wo das große Konzil der Katholischen Kirche gegen die lutherische Ketzerei stattfand. Zuhauf erwarben die Kardinäle seine gefälschte Ware.

|654|Dabei wussten alle, dass der Grieche seinen Kunden faule Eier unterjubelte, dass es ein Risiko war, bei ihm zu kaufen. Casaubon zahlte auch noch, als der Name des Schreiberlings aus Epidauros schon anrüchig geworden war. In Spanien saß er sogar im Gefängnis, kam jedoch fast sofort wieder frei, vermutlich mit Hilfe Agustìns.

Darmarios wurde maßlos reich. Er log, betrog und fälschte nach Belieben. Inzwischen lässt sich kaum mehr ermitteln, wie weit sein Aktionsradius reichte und wie viele Fälschungen er über ganz Europa verstreute. Sein Name wird verkannt, als Toter wird er gedeckt wie als Lebender.

Zweiter Nachtrag

für die

HERREN LEICHTGLÄUBIGEN

Name: Jakob Diassorinos aus Rhodos.

Name und Geburtsdatum unbekannt.

Tätigkeit: Kopist von Handschriften und Fälscher. Seine Spezialität ist es, Miszellaneen von Texten zu kompilieren und sie als originale antike Werke auszugeben.

1541 ist er Skribent auf der griechischen Insel Chios.

1543 geht er nach Venedig, kopiert gegen Bezahlung griechische Handschriften.

1545 ist er in Paris, wo er zusammen mit zwei anderen griechischen Fälschern, Vergecius und Paleokappa, den Katalog der griechischen Kodizes in der königlichen Bibliothek erstellt. Das verschafft den dreien die Gelegenheit, gefälschte Werke in den Katalog einzutragen, sodass es scheint, als befänden sie sich seit unvordenklichen Zeiten in der Bibliothek Seiner Majestät.

Diassorinus siedelt nach Wien über und tritt in den Dienst des Kaisers. Er hat das Kommando über ein Regiment griechischer Kavalleristen, das in Italien und Frankreich operiert. Dann verschwindet er von der Bildfläche.

Unbekanntes Datum: Er lässt sich in der venezianischen Kolonie Zypern nieder, wo er eine Schule gründet.

1563 nimmt er an einer Verschwörung teil, um die Venezianer aus Zypern zu verjagen. Das Komplott wird entdeckt, er wird als Verräter hingerichtet.

|655|Auch Diassorinos, darauf kann man schwören, wird den Studenten verschwiegen, damit sie nicht an den Lügen zweifeln, die sie in den Hörsälen der Universität lernen.

Dritter Nachtrag

für die

HERREN LEICHTGLÄUBIGEN

Theodosius aus Melitene: Historiker aus dem 10. Jahrhundert nach Christus, findet sich auch in Handbüchern.

In Wirklichkeit hat es ihn nie gegeben.

Sein Epitome ist nur die Kopie des Werks eines anderen Autors, nämlich Leon Grammaticos. Der Name Theodosius auf dem Frontispiz der Kodizes ist eine Fälschung. Warum hat das niemand bemerkt? Theodosius, über dessen Leben und andere Werke man nichts weiß, ist nur in der Phantasie seiner Erfinder geboren und gestorben. Über den Kodex Epitome liest man, der Verkäufer (also der Fälscher) des gefälschten Manuskripts sei der Priester Symeon Kabasilas gewesen, Diakon der großen Orthodoxen Kirche von Konstantinopel. Gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts erging der fromme Symeon sich in gelehrten Briefwechseln mit den naiven lutherischen Theologen von Tübingen, dabei schob er ihnen Fälschungen unter, die er sich mit Gold aufwiegen ließ.

Johannes Sikeliota: Historiker des 13.–14. Jahrhunderts. Seine berühmte Sammlung Synopsis historiarum, von der es nur zwei Exemplare gibt, ist in Wahrheit eine Kopie des Werkes von Synkellos, bei der der Name des wirklichen Autors gelöscht und durch den von Sikeliota ersetzt wurde, welcher nie existierte.

Julios Polydeukes ist ein byzantinischer Historiker, den der Fälscher Darmarios und seine Helfershelfer erfunden haben, ebenso wie Joseph Genesius, Johannes Kerameus, Johannes aus Kyzikos, Thaddäus Pelosiota, Heliodorus von Prusa, Proclo von Konstantinopel, Kastor von Rhodos, Demetrius von Lampsacus, Samonas von Gaza, Theophanes Continuatus, Pseudo-Kaisarius, Pseudo-Symeon und wer weiß wie viele Gespenster es sonst noch gibt. Ihre Chroniken sind alle mit Namen und Fakten gespickt, die sich gegenseitig widerlegen, um Verwirrung zu stiften. Die gesamte Zeit vom Fall des Römischen Reiches bis zur türkischen Eroberung von Byzanz ist unter all diesen Verkleidungen unkenntlich |656|geworden. Die Fälscher hatten durchaus nicht die Absicht, die Daten und Fakten in den byzantinischen Chroniken aufeinander abzustimmen, im Gegenteil, sie wollten sie so verworren, verwickelt und widersprüchlich wie nur möglich machen. Ihr Ziel: freie Hand zum Erfinden haben, ohne sich um Inkongruenzen kümmern zu müssen. Historiker wissen sehr gut, dass keine seriöse Geschichte der byzantinischen Kultur geschrieben werden kann.

Darmarios hat ![]() gezwungen, fortwährend in die

Hölle zu blicken. Es ist kein Zufall, dass er und seine Bande sich

darauf spezialisiert hatten, falsche antike Chroniken zu

fabrizieren. Und nicht zufällig gehörte Casaubon zu ihren Kunden,

derjenige, der für Scaliger die Handschrift von Synkellos aus dem

Hut zauberte. Darmarios und die Seinen haben antike Chronologien

produziert, die bei der Schöpfung beginnen, aus Texten

unterschiedlicher Autoren zusammengestoppelt sind oder die schon

bekannte Geschichte mit erfundenem Material »anreichern«. Genau das

ist Synkellos passiert: Nur ein einziges seiner Manuskripte, jenes,

das Casaubon auf Bitten Scaligers wie durch Zauber hervorholte,

enthält den kostbaren Teil, der von den Ursprüngen der Welt

handelt.

gezwungen, fortwährend in die

Hölle zu blicken. Es ist kein Zufall, dass er und seine Bande sich

darauf spezialisiert hatten, falsche antike Chroniken zu

fabrizieren. Und nicht zufällig gehörte Casaubon zu ihren Kunden,

derjenige, der für Scaliger die Handschrift von Synkellos aus dem

Hut zauberte. Darmarios und die Seinen haben antike Chronologien

produziert, die bei der Schöpfung beginnen, aus Texten

unterschiedlicher Autoren zusammengestoppelt sind oder die schon

bekannte Geschichte mit erfundenem Material »anreichern«. Genau das

ist Synkellos passiert: Nur ein einziges seiner Manuskripte, jenes,

das Casaubon auf Bitten Scaligers wie durch Zauber hervorholte,

enthält den kostbaren Teil, der von den Ursprüngen der Welt

handelt.

Vielleicht wird ![]() das nie beweisen können. Doch

sein Geist und sein Herz wissen, dass Darmarios der Fälscher des

Synkellos-Textes ist. Er und seine schurkischen Skribenten haben

den Ursprung der Zeit in Nebel gehüllt. Wenn man, wie Darmarios,

eine ganze Mannschaft an zuverlässigen Helfern hat, die antike

Schriften nachahmen können, vielleicht sogar auf bestimmte

Jahrhunderte spezialisiert sind, lässt sich leicht so arbeiten: Du

machst die Kodizes vom 9. bis zum 12. Jahrhundert nach Christus,

ich kümmere mich um die nächsten Jahrhunderte. Darmarios war der

richtige Mann für diese besondere Operation. Scaliger brauchte den

Synkellos sofort, um seinen Thesaurus

Temporum, sein Hauptwerk, zu krönen. Nicht zufällig heißt es

im Untertitel des Thesaurus

»einschließlich der Chronik des Eusebius«, also der uralten

Chronik, nach der alle suchten und die Scaliger dank zahlreicher

Zitate aus zweiter Hand nach dem Synkellos rekonstruieren kann.

Scaliger und Casaubon werden Darmarios für eine solche Gefälligkeit

gut bezahlt haben. Den griechischen Text mag Scaliger allein oder

mit Casaubon zusammen erfunden haben, aber der so überzeugend

gefälschte und in eleganter Handschrift verfasste Kodex hat den

griechischen Betrüger und seine Handlanger Schweiß und

Rückenschmerzen gekostet. |657|Doch

unter den Betrügern gibt es nicht nur Nomaden und Heuschrecken wie

Darmarios.

das nie beweisen können. Doch

sein Geist und sein Herz wissen, dass Darmarios der Fälscher des

Synkellos-Textes ist. Er und seine schurkischen Skribenten haben

den Ursprung der Zeit in Nebel gehüllt. Wenn man, wie Darmarios,

eine ganze Mannschaft an zuverlässigen Helfern hat, die antike

Schriften nachahmen können, vielleicht sogar auf bestimmte

Jahrhunderte spezialisiert sind, lässt sich leicht so arbeiten: Du

machst die Kodizes vom 9. bis zum 12. Jahrhundert nach Christus,

ich kümmere mich um die nächsten Jahrhunderte. Darmarios war der

richtige Mann für diese besondere Operation. Scaliger brauchte den

Synkellos sofort, um seinen Thesaurus

Temporum, sein Hauptwerk, zu krönen. Nicht zufällig heißt es

im Untertitel des Thesaurus

»einschließlich der Chronik des Eusebius«, also der uralten

Chronik, nach der alle suchten und die Scaliger dank zahlreicher

Zitate aus zweiter Hand nach dem Synkellos rekonstruieren kann.

Scaliger und Casaubon werden Darmarios für eine solche Gefälligkeit

gut bezahlt haben. Den griechischen Text mag Scaliger allein oder

mit Casaubon zusammen erfunden haben, aber der so überzeugend

gefälschte und in eleganter Handschrift verfasste Kodex hat den

griechischen Betrüger und seine Handlanger Schweiß und

Rückenschmerzen gekostet. |657|Doch

unter den Betrügern gibt es nicht nur Nomaden und Heuschrecken wie

Darmarios. ![]() hat

noch andere organisierte Zentren des Verrats entdeckt, und sie

haben einen festen, angesehenen, jahrhundertealten Sitz: alte

orthodoxe Klöster wie das der Akoimeten, der schlaflosen Mönche von

Konstantinopel, die Tag und Nacht in fortwährendem Gebet das Lob

des Herrn singen und einander seit Jahrhunderten ohne Unterbrechung

abwechseln. Unterdessen holten sie munter Handschriften aus ihrer

Bibliothek und fabrizierten Kompilationen aus Texten von drei oder

vier verschiedenen Autoren, die sie mit einem archaischen Stil

überpinselten, um den Leser zu täuschen. Diese gaben sie als antike

Werke aus, indem sie absichtlich Elemente ketzerischer Lehren

einfügten, die nur erfahrene Theologen erkennen können. Sie

zerlegten Werke von Chrysostomos oder Pseudo-Kaisarios in viele

kleine Stücke und machten daraus ganze Briefwechsel (aus tausenden

von Briefen!), die komplett gefälscht waren. Dabei beteten sie,

sangen und beteten. Ihr Patriarch Petrus kopierte seitenweise echte

Autoren, wie Proklos, und gab die Handschriften als Werke des

berühmten Dionysos Areopagita aus. Für die Namen der Kopisten

schöpfte er aus seinem Vorrat an Pseudonymen. All diese Betrüger

haben sich bereichert und amüsiert. Wann wird die Wahrheit erkannt?

Der Mensch fabuliert gerne, aber noch lieber beschwindelt er

andere.

hat

noch andere organisierte Zentren des Verrats entdeckt, und sie

haben einen festen, angesehenen, jahrhundertealten Sitz: alte

orthodoxe Klöster wie das der Akoimeten, der schlaflosen Mönche von

Konstantinopel, die Tag und Nacht in fortwährendem Gebet das Lob

des Herrn singen und einander seit Jahrhunderten ohne Unterbrechung

abwechseln. Unterdessen holten sie munter Handschriften aus ihrer

Bibliothek und fabrizierten Kompilationen aus Texten von drei oder

vier verschiedenen Autoren, die sie mit einem archaischen Stil

überpinselten, um den Leser zu täuschen. Diese gaben sie als antike

Werke aus, indem sie absichtlich Elemente ketzerischer Lehren

einfügten, die nur erfahrene Theologen erkennen können. Sie

zerlegten Werke von Chrysostomos oder Pseudo-Kaisarios in viele

kleine Stücke und machten daraus ganze Briefwechsel (aus tausenden

von Briefen!), die komplett gefälscht waren. Dabei beteten sie,

sangen und beteten. Ihr Patriarch Petrus kopierte seitenweise echte

Autoren, wie Proklos, und gab die Handschriften als Werke des

berühmten Dionysos Areopagita aus. Für die Namen der Kopisten

schöpfte er aus seinem Vorrat an Pseudonymen. All diese Betrüger

haben sich bereichert und amüsiert. Wann wird die Wahrheit erkannt?

Der Mensch fabuliert gerne, aber noch lieber beschwindelt er

andere.

Wenn gut organisierte Gruppen am Werk sind, ist alles möglich. Eines Tages werden sie stärkere Geschütze auffahren und zu Papyri übergehen. Sie werden sagen, dass diese den endgültigen Gegenbeweis liefern. Kodizes stammen aus dem Mittelalter, aber Papyri sind viel älter. Sie werden dafür sorgen, dass man Papyri in verlassenen, glühendheißen Gegenden findet, wie den ägyptischen Wüsten, wo so leicht keiner spioniert. Sie werden sagen, es sei das warme, trockene Klima gewesen, das sie viele tausend Jahre lang konserviert hat oder dergleichen Unfug. Auf wenigen Zeilen Text werden sie Hypothesen, Bestätigungen und Widerlegungen aufbauen. Wichtig ist nur, für gesichert zu erklären, was ganz und gar nicht gesichert ist.

Wer erinnert sich schon, dass es die Papyruspflanze in Ägypten nicht schon seit Jahrhunderten gibt, ja, dass wir keinen einzigen konkreten Beweis dafür haben, dass sie dort je vorgekommen ist? Auf den Feldern nicht, nicht in der ägyptischen Kunst, in den Traditionen des Volkes nicht. Die Methode der Verarbeitung ist unbekannt. Dass die Ägypter |658|Papyrus besaßen, ihn verarbeiteten und benutzten, berichtet Plinius – einer der größten Verbreiter von Gotteslästerungen, die die sogenannte Antike uns je angedreht hat.

»Einen Augenblick, ich möchte noch einen Blick hier hinein werfen«, sagtest du, auf das andere Heft zeigend, dessen Titel dich neugierig gemacht hatte:

CHIFFRE DER NAMEN

Platons Dialoge

Es gilt, die in griechischen Wörtern versteckten hebräischen Wörter zutage zu fördern. Dafür transkribiert man das Griechische einfach in hebräischen Buchstaben, indem man von den griechischen Wörtern nur die Konsonanten nimmt, da das Hebräische eine Konsonantensprache ist, also keine Vokale schreibt. Hat man die hebräischen Wörter erkannt, berücksichtigt man nur ihre Wurzel, das heißt, man lässt flektierte Formen weg (Konjugationen, Deklinationen usw.). Dann übersetzt man diese hebräischen Wörter ins Lateinische. Der lateinische Satz, der dabei entsteht, wird sich in der lateinischen Fassung der Bibel wiederfinden lassen, und manchmal finden sich sogar dieselben Wurzeln in der hebräischen Fassung der Bibel.

Der Name Jesus Christus scheint sich als Chiffre hinter den Namen vieler Figuren in den platonischen Dialogen zu verbergen. Sogar mehrere Stellen aus der Bibel sind in Platons Dialogen zu finden. Das zeigt sich schon an den Namen Platons und der Figuren seiner Dialoge.

Platon

Die hebräischen Wurzeln sind plh + ht + on, die auf Latein jeweils segregare oder separieren (wie das hebräische haplot), peccatores, also »Sünder« (wie das hebräische hatta’im, Plural von hatta) und dolor, also »Schmerz« (hebräisch: on) bedeuten. Der Name Platon bedeutet also »Jener, der die Sünder schmerzhaft (von den Guten) trennen wird«. Das ist eine Anspielung auf Matthäus, XXV, 32: »… und werden vor ihm alle Völker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, gleich als ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet.« In der Kirchenlehre |659|und in Gebeten wie dem Credo, dem Glaubensbekenntnis, wird Jesus nämlich beim Jüngsten Gericht der Richter sein und die Guten von den Bösen trennen. Sein Name ist durch Jesaia I, 28 (lateinische Bibel) inspiriert: »Et conteret scelestos et peccatores simul«: Er wird Empörer und Sünder gemeinsam (also von den anderen getrennt) zerschmettern», und dort findet sich auch das Wort hatta’im, »Sünder«.

Eine andere mögliche Übersetzung, welche die Anspielung auf Jesus Christus im Namen Platons ebenfalls bestätigt, lautet: »Jener, der den Frevel der Sünder (von den Guten) trennen wird.«

Der Fälscher wusste, dass on zwei Bedeutungen hat: dolor, also »Schmerz«, doch auch iniquitas, also Gottlosigkeit, das Böse. Die Bedeutung im Sinne von Schmerz kommt aus Genesis XXXV, 18: »Da ihr aber die Seele ausging, dass sie sterben musste, hieß sie ihn Ben-Oni«, nämlich Kind des Schmerzes.

Die andere Bedeutung, »Gottlosigkeit«, findet sich bei Jesaia LIX, 6–7: »… ihr Werk ist Unrecht, und in ihren Händen ist Frevel« und »… ihre Gedanken sind Unrecht«.

Sokrates

Sein Name leitet sich her von den griechischen Worten sòo und kratéin = retten + ich kann = Jener, der retten kann, der Retter. Das ist ein Zitat aus Paulus, Brief an die Hebräer VII, 25: »Darum kann er die, die durch ihn vor Gott hintreten, für immer retten.«

Doch es gibt noch zahlreiche andere Beispiele. Dion kommt aus dem aramäischen di, was »jener« bedeutet, und dem griechischen ὢν, was »der ist« bedeutet. Der Satz bedeutet also: Jener, der ist = Gott.

Ion ist gebildet aus dem hebräischen jah »Gott« + dem griechischen ὢν »der ist« = Jener, der ist = Gott, und so weiter.

Mit diesem System haben die Fälscher auch die Titel der platonischen Dialoge gebildet, hinter denen sich moralische oder christliche Sinnsprüche verbergen.

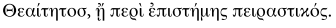

Theaitetos, oder Dialog der Suche nach Wissen

|660|Der griechische Titel lautet: Theàitetos e perì epistéme peirastikòs. Theàitetos stammt aus dem griechischen Theòs + àitetis = Gott + Postulat = jener, der von Gott postuliert wird = Christus. In der Tat ist Aitesis der Name eines Gebetes der byzantinischen Liturgie.

Betrachten wir jetzt die Konsonanten in der griechischen Präposition perì, was auf Griechisch »über«, »anlässlich« bedeutet: pr. Es handelt sich um die hebräische Wurzel parà, deren lateinische Übersetzung die Verben negligere, spernere, reprobare, reicere ergibt, also: verachten, verschmähen, tadeln, ablehnen.

Epistème ist das griechische Wort für Wissenschaft, doch Platon benutzt es auch im Sinne von Kunst, Geschicklichkeit, zum Beispiel in seinen Dialogen Gorgias, Lysis und Philebos.

Zuletzt ist peirastikòs ein griechisches Adjektiv, das sowohl »Akt des Suchens« als auch »Akt des Versuchens«, »des Auf-die-Probe-Stellens« bedeutet. So wird aus dem Titel des platonischen Dialogs:

»Christus verachtet die Kunst des Versuchens«

Der Bezug auf die Versuchungen des Teufels, denen der Messias in der Wüste ausgesetzt war, ist deutlich.

---------------------------------------------------------

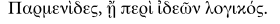

Parmenides, oder dialektischer Dialog über die Ideen

Parmenides = griechisch parmeno + hebräisch hdh (hiddah) = bleiben + Freude empfinden = Christus (Jener, der für immer in der göttlichen Freude bleiben wird). »Immer in der göttlichen Freude bleiben« ist eine Anspielung auf Paulus, Brief an die Hebräer, XII, 2, wo es heißt, dass Jesus um der »Freude« willen, die ihm verheißen war, nämlich »Zur Rechten von Gottes Thron zu sitzen«, das Kreuz erduldet hat.

Perì => hebräisch parà = »verachten«

Ideòn = griechisch »von den Ideen«

Loghikòs = griechisch »dialektisch«

|661|»Christus verachtet die Sophismen«

Der Name Jesu taucht auch in den Namen der Figuren jedes Dialogs auf. Ein Beispiel aus dem Parmenides:

FIGUREN DES DIALOGS

KEPHALOS

Hebräisch kph (kaphah) + ’l (el) = besänftigen + Gott = jener, der (durch sein Opfer) Gott besänftigt. Das ist ein Hinweis auf die liturgische Anrufung des Agnus Dei, des Lamm Gottes, also = Christus.

ANTIPHON

Hebräisch antah, (flexierte Form von anah, die »betrüben«, »quälen« bedeutet) + ’ph (af = auch, sogar) + on = betrüben, unterdrücken + auch + Frevel, Böses, Schmerz. Anah ist dasselbe Verb, das zur Beschreibung der Passion Christi benutzt wird.

Das bedeutet: »Jener, der den Frevlern sogar die Schmerzen der Passion zufügen wird.« Es findet also eine Umkehrung der Rollen, eine Vergeltung statt. Der Satz bezieht sich auf den Tag des Jüngsten Gerichts, wenn Christus, einst von der Gottlosigkeit der Menschen gerichtet und zur Passion verurteilt, selbst zum Richter werden wird, der den Frevlern die Leiden seiner eigenen Passion auferlegt.

GLAUKON

Hebräisch glh (galah) + ’qh (aqah) + on = offenbaren + Zwang + Böses, Frevel, Schmerz = Jener, der durch seine Offenbarung den Frevel unterdrücken wird. Hinweis auf die Apokalypse, auch Buch der Offenbarung Jesu Christi an Johannes genannt. Bekanntlich ist die Offenbarung außerdem die Grundlage der Glaubenslehre, denn ihr Inhalt ist die Fleischwerdung Gottes in Jesus Christus, das Gott-mit-uns. Vgl. Paulus, Brief an die Kolosser III, 4: »Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit.«

PYTHODOROS

Griechisch pythesthai + doréomai = verstehen + schenken = Jener, der Verstand schenkt. Hinweis auf Christus, der zu Beginn des Johannesevangeliums |662|Intellectus Dei, Verstand, Wort, Logos Gottes genannt wird.

Dieser Gedanke ist kennzeichnend vor allem für die scholastische Theologie, besonders bei Thomas von Aquin. Es gibt außerdem einen Bezug auf den Heiligen Geist, der »Verstand schenkt«. Vgl. Psalmen CXIX, 144: »Gib mir Verstand, und ich werde das Leben haben.«

Wir sahen einander verblüfft an. In griechischer Sprache, eine Zeile später jeweils gefolgt von der Übersetzung, standen hier die Titel und Figuren der berühmten platonischen Dialoge, bedeutende philosophische Werke der griechischen Antike, wie der Theaitetos oder der Parmenides – Namen, die den Philosophen aller Zeiten heilig waren.

»Platons Dialoge … Bouchard hat sie in der Aufzeichnung erwähnt, die Euch Guyetus gab, nicht wahr?«, fragte Barbara.

Ich zog das Papier hervor, das ich bereits der ganzen Gruppe gezeigt hatte.

»Ja, hier am Ende.« Ich wies auf die entsprechende Stelle.

Poggio Bracciolini: Petronius, Tacitus, Silius Italicus, Manilius, Lukrez, Cicero. Alles Gotteslästerungen.

Titel und Figuren in den platonischen Dialogen.

Chiffre der Namen.

Wir schwiegen und lasen noch einmal diese unheilschwangeren Worte, von einem Toten geschrieben und mir von einem anderen Toten übergeben. Den letzten Satz musste Bouchard unmittelbar nach dem Überfall hinzugesetzt haben, bevor er diese Papiere weit weg von seiner Wohnung im Palazzo della Cancelleria in Sicherheit bringen ließ.

Jetzt hatten wir alle Teile zusammen: die Handschriften von Poggio Bracciolini, Titel und Figuren der platonischen Dialoge und die Chiffre der Namen.

Bouchard schien eine Art Schlüssel zu den Titeln und Namen der Figuren gefunden zu haben, mit dessen Hilfe man daraus Botschaften lesen konnte, die den Namen Jesu sowie Stellen aus dem Alten und dem Neuen Testament zitierten.

In dem Heft folgten weitere Aufzeichnungen:

|663|Ich frage mich: Was soll das bedeuten?

Vielleicht ist es ein Spiel, vielleicht eine Vorspiegelung, von irgendeinem Spaßvogel ausgeheckt. Vielleicht sogar von Platon selbst, der dann aber nach Christus gelebt haben müsste, nicht vorher, wie man glaubt. Ich weiß es wirklich nicht.

Ich schreibe, lösche und schreibe wieder. Die Regeln der Kabbala kenne ich gut, darum konnte ich herausfinden, was sich hinter den Titeln und Namen der platonischen Dialoge verbirgt. Niemand hat das bis jetzt bemerkt. Verrückt.

Ich frage mich noch einmal: Was soll das bedeuten? Ich versuche es mit anderen Titeln, anderen Texten der griechischen Tragiker. Der Trick der Kabbala funktioniert immer: Überall finde ich verschlüsselte Botschaften über Christus. Was ist das? Ein teuflischer Zufall? Ein Betrug? Oder habe ich Wahnvorstellungen?

Eines ist sicher: In den platonischen Dialogen gibt es drei Arten von Eigennamen, und zwar die aus dem Griechischen, die vielen aus dem Hebräischen und Griechischen gemischten und manche, die nur aus dem Hebräischen stammen.

Wenn dies ein Betrug ist und kein Zufall oder mein Fieberwahn, dann sind die Regeln und Gesetze der gottlosen Bande der Fälscher für jeden verständlich, der Latein, Hebräisch und Altgriechisch beherrscht, außerdem die Regeln der Kabbala.

Es folgte eine lange Liste mit Anweisungen zur Entschlüsselung:

-

Das Wichtigste sind die Konsonanten. Die Vokale im ursprünglich griechischen Wort müssen nicht unbedingt in den hebräischen Worten auftauchen. Das griechische περí, perì = »um herum«, »apropos« wird beispielsweise zum hebräischen

, parà =

»vernachlässigen«, »verachten«.

, parà =

»vernachlässigen«, »verachten«. -

Die hebräischen Worte werden in derselben Reihenfolge angeordnet, in der ihre Konsonanten in der griechischen Version stehen.

-

Die hebräischen Worte müssen ins Lateinische übersetzt werden und dann in dem Kasus (Nominativ, Genitiv usw.) und dem Numerus (Singular oder Plural) stehen, mit denen sich ein vollständiger Satz bilden lässt.

-

Hier und da können hebräische Buchstaben eingefügt werden, um den Klang zu verbessern, z. B.

, also

d.

, also

d. -

|664|Die Endungen (zum Beispiel auf -s) sind unwichtig, sie dienen nur dazu, den Anschein eines griechischen Wortes zu erwecken. Bei Verben zum Beispiel wird das -o der ersten Person Singular nicht berücksichtigt. Wichtig sind dagegen die Buchstaben, die sowohl auf Griechisch als auch in der gesamten Deklination des verborgenen hebräischen Wortes auftauchen.

-

Der Klang mancher Buchstaben kann sich ein wenig ändern. Der hebräische Buchstabe

zum Beispiel kann wie das »e« in

»Eva« klingen, doch auch aspiriert und hart wie das »ch« von

»Cham«. Der Buchstabe g kann weich wie »dsch« klingen, aber auch

hart wie in den Worten Gaza oder Gomorrha.

zum Beispiel kann wie das »e« in

»Eva« klingen, doch auch aspiriert und hart wie das »ch« von

»Cham«. Der Buchstabe g kann weich wie »dsch« klingen, aber auch

hart wie in den Worten Gaza oder Gomorrha. -

Namen, die auf -ias enden, wie Kallias, Klinias, Kritias u.a. haben ihre Endsilbe aus dem hebräischen

,

Jah, was Gott oder Christus, der Gott

selbst ist, bedeutet (das -s ist nur eine Endung und nicht zu

berücksichtigen). Die Namen Hippias und Pausanias erhalten ihre

Endsilbe aus einer anderen hebräischen Wurzel.

,

Jah, was Gott oder Christus, der Gott

selbst ist, bedeutet (das -s ist nur eine Endung und nicht zu

berücksichtigen). Die Namen Hippias und Pausanias erhalten ihre

Endsilbe aus einer anderen hebräischen Wurzel. -

Die Endungen auf -on stammen meist aus dem hebräischen]

, was manchmal Schmerz, aber auch

Ungerechtigkeit, Frevel oder Bösartigkeit bedeutet.

, was manchmal Schmerz, aber auch

Ungerechtigkeit, Frevel oder Bösartigkeit bedeutet.

»Kann jemand von euch Hebräisch?«, fragtest du ratlos.

Barbara und ich schüttelten den Kopf. Wir überflogen die nächsten Seiten mit Anweisungen, die so endeten:

Wenn wir der Ordnung der Dialoge und Briefe Platons folgen, so wie wir sie heute in den wichtigsten Handschriften und in der sehr alten Ausgabe von Aldo Manuzio und den Zitaten bei Diogenes Laertius finden, werden wir entdecken, dass sich diese Regeln unfehlbar anwenden lassen.

»Er scheint die Regeln zu meinen, die befolgt wurden, um die Titel der Werke Platons zu bilden. Aber warum um alles in der Welt wurde eine solche Fälschung überhaupt gemacht?«, fragte sich Barbara.

»Aufgepasst. Bouchard sagt eingangs, dass es sich um bloße Zufälle oder seine eigenen Wahnvorstellungen handeln könnte«, gabst du zu bedenken.

Wir lasen weiter in den dicht mit Bouchards Schrift bedeckten Seiten:

|665|VERMUTUNGEN ÜBER EIN VERBRECHEN

Wenn es sich nicht um Zufall oder eine Illusion handelt, wenn die Chiffre der Namen keine paradoxe unbeabsichtigte Koinzidenz zwischen dem Griechischen, Lateinischen und Hebräischen ist, die den Namen Jesu hervorbringt, warum ist dann der falsche Platon erfunden worden? Warum hat er den wahren Platon ersetzt, vorausgesetzt, es hat je einen solchen gegeben? Wer ist der Urheber dieser Missetat?

Nur die Kirche könnte es gewesen sein: Äbte, Bischöfe, Kardinäle, die Legionen geschickter Schreiber instruierten. Welche andere Gemeinschaft verfügt über ein so feinmaschig über die Zeit und den Raum hinweg organisiertes Netzwerk, um ein solches Unternehmen durchzuführen und vor allem zu verdecken?

Die kirchlichen Urheber dieses gigantischen Betrugs zum Schaden der Menschheit müssen sich in der Kabbala sehr gut ausgekannt haben. Denn von ihr stammen die Regeln der Chiffre der Namen.

Wenige Erfinder, viele Ausführende. Doch wie konnten sie die Masse der Geistlichen überzeugen, sich für eine solche Fälschung zur Verfügung zu stellen, die überdies dem christlichen Glauben schadet? Während es nur allzu offensichtlich ist, dass die kirchlichen Initiatoren falsche Christen gewesen sein müssen, ist das von all den Mönchen, die an dem Plan mitgewirkt haben, kaum vorstellbar.

Die einzig mögliche Erklärung wäre, dass den Ausführenden weisgemacht wurde, die Fälschung würde dem Glauben an Christus nützen. Die Fälschung Platons, wenn es eine solche ist, wäre nämlich die Antwort auf eine andere Fälschung gewesen: die des Aristoteles, des Philosophen schlechthin, jener, an den jede andere Lehre sich anpassen muss, wenn sie ernstgenommen werden will. Ipse dixit, heißt es, »das hat Aristoteles gesagt, also ist es wahr und braucht keine Beweise«.

Es gibt über tausend Handschriften von Aristoteles und nur 260 von Platon. Bevor Thomas von Aquin einen Kompromiss zwischen der kirchlichen und der aristotelischen Lehre fand, schienen der christliche Glaube und die Lehre des Philosophen, der den Schöpfergott auf die Kraft der Natur reduzierte und die Unsterblichkeit der Seele leugnete, unvereinbar.

Unter den Geistlichen gärte es. Sie kannten die Bibel in- und auswendig, schon längst hatten sie die seltsamen Analogien zwischen Aristoteles |666|und den Sadduzäern entdeckt, jener jüdischen Sekte aus Priestern des Synedrions, die im Laufe von Jahrhunderten viele Anhänger fand: beide leugneten die Unsterblichkeit der Seele, die Auferstehung der Toten, das Ende der Welt, das Schicksal und auch das Eingreifen Gottes in irdische Angelegenheiten. Man musste also einen Philosophen erfinden, älter noch als der von den Sadduzäern erfundene Aristoteles, der diesem widersprach und die Ideen des Christentums vorwegnahm.

Hier liegt ein möglicher Beweggrund für die Erfindung Platons – natürlich nur wenn die Chiffre der Namen keine einfache, unglaubliche Übereinstimmung zwischen Griechisch, Hebräisch und Latein ist, aus der der Name Jesu hervorgeht. Platon verleiht den Eckpfeilern des Christentums philosophische Würde, und mit Platon tun das auch all die orientalischen Lehren, die als vorchristlich ausgegeben werden. Ebenso die Anhänger Platons in den unmittelbar darauffolgenden Jahrhunderten: Plotin und die Neoplatoniker bis zu platonischen Kirchenvätern wie Origenes. Viele von ihnen kommen aus Alexandria in Ägypten, der Geisterstadt, wo sich alles Mögliche unterbringen lässt, denn niemand kann es widerlegen, und auf diesem Gebiet genügt es, etwas zu nehmen, an das alle glauben, seine Echtheit muss nicht bewiesen werden. Nur wenn es falsch ist, muss man das beweisen.

Doch die Erfindung eines Platon als Vorläufer des Christentums wendet sich unerwartet gegen ihre Urheber: Da Platon und andere vor Christus lebten, ist das Christentum eine bloße Kopie!

Saecula saeculorum wird der christliche Glaube sich nicht mehr von dem Verdacht befreien können, eine Nachahmung der platonischen Philosophie für schlichte Gemüter und Ignoranten zu sein.

Wenn diese Vermutungen über ein Verbrechen ins Schwarze treffen, hat es Aristoteles und Platon niemals gegeben. Sie sind bloße Schatten, Wolken, nützliche Namenshülsen, unter denen im Lauf der Zeit die Arbeiten von Schreiberlingen und Fälschern gesammelt wurden, die angesehene Namen brauchten, um ihre eigenen Ideen in Umlauf zu bringen.

»Seht mal hier unten auf der Seite. Diesen Teil muss Bouchard sofort nach dem Attentat geschrieben haben«, vermutetest du.

Ich wusste, dass ich diesen Weg nicht gehen darf. Aber ich wollte der Angst, Feigheit und Trägheit nicht nachgeben und bin dem Tod entgegengegangen. |667|Ich werde es den Du Puy schreiben. Ich werde sie auf ihr Verbrechen festnageln.

Die Gelehrtenrepublik schweigt, aber die Namen der Fälscher sind allen bekannt. Bis vor dreißig Jahren liefen sie noch unter uns herum. Was das Griechische betrifft, heißen sie Andrea Darmarios, Jakob Diassorinos, Konstantinos Paleokappa, Angelus Vergecius, Symeon Kabasilas. Gemeinsam mit vielen anderen haben sie mit ihren Fälschungen, manche plump, andere sehr raffiniert, die gesamte Literatur der griechischen Klassik verfälscht. Sie sind durch ganz Europa gezogen, haben blitzschnelle, verdächtige Karrieren gemacht, und seltsamerweise hat niemand sie aufgehalten. Wenn sie im Gefängnis landeten, waren sie nach wenigen Tagen wieder frei. Sie wurden beschützt.

So wie die Hand von Poggio Bracciolini die Buchstaben schrieb, welche die venezianische Druckerei von Aldo Manuzio zu Lettern goss, um dann mit ihren Pressen jene Ausgabe zu drucken, die wir noch lange Zeit lesen werden, so entwarf Paleokappa die griechischen Buchstaben, welche die Königliche Druckerei von Frankreich durch den Drucker Robert Estienne für den Druck der Bücher auf Griechisch übernahm. Estienne war der Schwiegervater von Casaubon, dieser wiederum Kunde von Darmarios, und daran sieht man, wie eng der Kreis war, der die falschen Helden der Philologie mit ihren Parasiten, den Fälschern, verband.

Die Gelehrten, die nicht übersehen konnten, mit wem sie es da zu tun hatten, haben sie gedeckt und gemästet. Sie haben sie sogar den Königshäusern empfohlen. Casaubon, Agustìn, Schott, die Kardinäle der heiligen römischen Kirche: sie sind es gewesen, die Besten, die Scharfsinnigsten, die Größten der Gelehrtenrepublik, die dem Dreck, der Lüge, der Entartung Tür und Tor geöffnet haben.

Literarische Schimären wurden fabriziert, eidola, deren Name nicht mehr wert ist als die Tinte, mit denen sie geschrieben wurden. Doch sie wurden studiert, auswendig gelernt und in die Handbücher aufgenommen. Der geschickteste Schachzug waren die Chronographien und historischen Werke, die die Grundlage für weitere Betrügereien schufen. Aus dem Nichts wurden Regenten und Dynastien, Kriege und Waffenstillstände geschaffen, ganze Reiche, im Traum geboren, wurden Wirklichkeit.

Sie haben uns erzählt, dass die originalen Handschriften der großen Autoren |668|verlorengingen, dass sie von anonymen Skribenten kopiert wurden, und dass die nachfolgenden Kopien durch die Unachtsamkeit der Kopisten zahllose Unterschiede aufweisen. Die ältesten griechischen und lateinischen Handschriften gehen auf das achte Jahrhundert nach Christus zurück. Das Original ist älter, sagen sie, und es ist verloren. Doch viele Chroniken des Karolingischen Zeitalters oder der Zeit des Synkellos wurden ab dem achten Jahrhundert geschrieben. In diesem Fall müssten wir die Originale also haben, doch auch diese sind verschwunden. Aber auch hier haben wir nur Kopien aus weit jüngerer Zeit. Sind sie auch unzuverlässig wegen der Schlamperei der Kopisten? Die Erklärung ist einfach: In beiden Fällen hat es das Original nie gegeben. Die unerklärlichen Unterschiede zwischen zwei Kopien verdanken sich nicht der Nachlässigkeit von Kopisten, sondern sie sind gewollt, sie dienen dazu, die Philologen beschäftigt zu halten. Die Philologen sollen sich mit bedeutungslosen Kleinigkeiten abmühen, Jahre damit zubringen, festzustellen, warum die dritte Zeile eines bestimmten Kodex auf O, die eines anderen dagegen auf A endet und darüber den Blick auf das Ganze, auf den großen Betrug verlieren.

Die Praxis des »stemma codicum«, des Stammbaums einer Handschrift, die Poliziano erfand, der Kumpan der Päderastenspiele der Medici, ist die auf die Welt der Literatur angewandte Perversion. Sein eigentlicher Zweck ist es, auf die Zeit einzuwirken und auch sie zu pervertieren, indem Autoren, Werke und Fakten erfunden werden, Kinder des Lasters. Sie haben uns falsche Epigramme und Inschriften überliefert, oder solche, die keiner je sah, weil sie in inexistente Tempel, in imaginären Marmor gemeißelt wurden.

Eines Tages werden Ausgräber losgeschickt werden, damit sie Gegenstände ohne Geschichte aus der Erde holen, und dann wird es heißen: das sind die Beweise. Und wenn auf den Scherben Namen fehlen, werden sie rasch eingeritzt, bevor die Sachen den Museen übergeben werden.

Die pervertierte und mit literarischen Gespenstern bevölkerte Zeit, der Roman, den die Fälscher mit großer Raffinesse komponiert haben, wird zur Geschichte werden.

»Ich kann es nicht glauben«, sagtest du und ließest dich auf einen der Schemel in der kleinen Kammer fallen, »Platon und Aristoteles: beides Phantasiegespinste?«

|669|»Wir haben jetzt keine Zeit zum Diskutieren«, mahnte ich, »wir müssen Schoppe und Naudé hierherführen. Sie sind ein bisschen derangiert, doch wenn sie die große Neuigkeit erfahren, werden sie sich blitzschnell auf den Weg machen, Fieber und Verletzungen hin oder her.«