Mitten zwischen den Häusern, eingerahmt von einer Art Mulde, die sich vor uns öffnete, lag das Meer, blassblau gefärbt, wie oft in der Dämmerung. Zum ersten Mal konnten wir den Meeresarm sehen, der Gorgona vom Festland trennte. Sofort gingen unsere Gedanken zu Hardouin und Pasqualini, die in unserem Rettungsboot mutig den Wellen trotzten. Hatten sie die Überfahrt lebend überstanden? Wenn es so war, würde vielleicht in ein oder zwei Tagen ein Schiff Kurs auf Gorgona nehmen, mit dem Auftrag, uns zu retten. Andernfalls …

Kemal wirkte besorgt, er blickte ängstlich um sich. Es war nicht klar, ob er eine Bedrohung fürchtete, die er uns noch nicht enthüllen wollte, oder ob es nur an der schwer erklärlichen Ungeduld lag, die er seit einiger Zeit zeigte.

Es gab die Stadt also, aber es war keine Stadt, sondern ein Haufen verlassener oder sogar halb verfallener Häuser.

Die Enttäuschung stand uns allen ins Gesicht geschrieben. Wie lächerlich wirkte dieses bescheidene Dorf gegen die Beschreibungen, die man uns von der Stadt gegeben hatte! Welch klägliche Lügen hatten uns Sieben, Zwölf und Neunzehn und diese Verrückte, Nummer Drei, aufgetischt! Sie hatten von einer Gemeinschaft voll pulsierenden Lebens, von Festen mit Kinderchören, Trompeten und Pauken, von Frauen mit eleganten Haartrachten und einer reich bevölkerten Stadt erzählt. Besser war da schon die Lüge des ehemaligen Kommissars, |599|dass die Stadt gar nicht existierte. Noch trauriger stimmte der Vergleich mit der Abtei, die uns die drei Bärtigen in den glühendsten Farben geschildert hatten hatten: Innenhöfe mit Statuen und Brunnen, Gärten voll exotischer Pflanzen, neuntausend luxuriöse Zimmer über sechs Stockwerke verteilt … Alles, was wir vor uns hatten, war ein trostloses, menschenleeres Dorf.

Nach seinen Ausmaßen und der günstigen Lage (an klaren Tagen erblickte man wahrscheinlich in der Ferne das Festland) durfte man das Dorf als den einzigen richtigen Hafen Gorgonas bezeichnen, denn andere Ankerplätze, die die Bezeichnung Hafen verdienten, gab es nicht. Der Rest der Insel, den wir zur Genüge kennengelernt hatten, war so felsig und unwegsam wie ein Adlerhorst. Jetzt wussten wir auch, warum wir die Stadt nicht gesehen hatten, als wir uns mit unseren Rettungsboot Gorgona näherten: Sie war unbewohnt und des Nachts durch kein Licht belebt.

Im Schein der sinkenden Sonne wanderten wir durch diesen Friedhof aus bröckelnden Mauern, und während wir eben noch beflügelt gewesen waren durch die Tatkraft, mit der wir die unüberwindliche, unter Wäldern versteckte Schlucht in der Mitte der Insel unterirdisch bewältigt hatten, bereitete sich jetzt Entmutigung, Angst und Misstrauen unter uns aus. Rechts ein zerfallenes Haus, links ein Laden, der seit wer weiß wie vielen Jahren verlassen war, weiter vorn ein Gutshof, dessen Dach eingefallen und dessen Fenster offensichtlich von einem Dieb aufgebrochen waren, schließlich ein kleiner, halb verbrannter Heuschober. Ein deprimierendes, groteskes Schauspiel. Was hatte die Bewohner getrieben, den Ort zu verlassen?

Wir stießen auf zwei Wasserbecken, die in die Flanke eines felsigen Hangs gegraben waren, bis zum Rand gefüllt mit dem Regenwasser der letzten Tage. Alle nutzten wir die Gelegenheit, uns von der Erde zu säubern, mit der wir uns bei unserem Gang durch den Tunnel beschmutzt hatten, besonders Schoppe und Kemal. Da sich alle um die erste der beiden Wannen drängten, gingst du zu der anderen, am Ende einer Treppe gelegenen Wanne, die weniger bequem zu benutzen war.

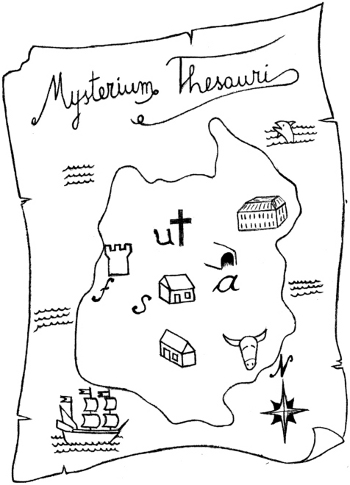

Während wir warteten, bis wir an der Reihe waren, winkte mir Naudé, ich solle ihm folgen, und wir setzten uns ein wenig von den anderen entfernt auf Felsvorsprünge zwischen den Büschen. Geschützt vor neugierigen Blicken, zog der Bibliothekar wieder die Karte von Philos Ptetès hervor.

|600|

»Seht Ihr? Dies muss der Tunnel sein, den wir soeben durchquert haben«, sagte er, tippte mit dem Finger auf ein paar grobe Striche auf der Karte und zeichnete mit einem Stift ein a darüber. »Demnach würde ich sagen, das große Gebäude, das gleich darüber skizziert ist, stellt den unbewohnten Ort dar, an dem wir uns jetzt befinden.«

»Meint Ihr, irgendwo in diesem Dorf könnte sich eine weitere Botschaft von Philos Ptetès verbergen?«

»Genau das meine ich. Aber wo?« Der Bibliothekar blickte sich ratlos um.

All diese Hütten zu durchkämmen, ohne sich von den anderen erwischen zu lassen, würde nicht einfach werden.

Wir prüften erneut die Karte und versuchten, aus den fünf Buchstaben, die bis jetzt aufgetaucht waren, ein sinnvolles Wort zu bilden: f, s, u, B und a.

»Wollt Ihr meine Meinung hören?« Ich überlegte. »Ich glaube, das B hat nichts mit den anderen Buchstaben zu tun. Es bedeutet nur den |601|Anfangsbuchstaben des Namens Bouchard, wie Ihr sofort erkannt habt, als wir es in der Grotte des Seeochsen entdeckten. Philos Ptetès hat es bewusst als Großbuchstaben geschrieben und nicht auf einen Zettel wie die anderen, sondern in den Sand der Grotte.«

»Ihr könntet recht haben, doch welche auf Poggios Schatz hinweisende Botschaft soll sich hinter f, s, u und a verstecken? Wie viele und welche Buchstaben fehlen noch? Und vor allem, in welcher Sprache?«

»Nun, ich würde sagen, Latein. Wir haben es mit einem Mönch zu tun.«

»Natürlich, wie dumm von mir. Ich hatte nicht daran gedacht.« Naudé schlug sich an die Stirn.

Wieder einmal wurde deutlich, dass Mazarins Bibliothekar nur Medizin studiert hatte, wie Schoppe ihm so gerne unter die Nase rieb. Das Gespenst des Paranimfs lauerte hinter jeder Ecke.

Nachdem auch wir beide uns endlich mehr schlecht als recht gesäubert hatten, setzten wir mit den anderen unseren Gang durch das Dorf am Meer fort. Die Gebäude standen jetzt dichter, doch keines von ihnen wies die geringste Spur von Leben auf. Halb geöffnete Türen, zerstörte Umzäunungen, eingestürzte Mauern überall.

»Ich verstehe. Dies ist ein Fischerdorf«, sagtest du.

»Ja, und?«, fragte Naudé.

»In dieser Gegend werden vor allem Sardellen gefischt. Doch wenn die Strömungen ihre Richtung wechseln oder der Handel auf einer anderen Insel Fuß fasst, übersiedeln die Fischer massenweise. Von diesem Phänomen habe ich schon gehört. Dasselbe könnte hier auf Gorgona passiert sein.«

»Das kann uns ziemlich gleichgültig sein«, sagte Kemal. »Ich würde vorschlagen, wir suchen uns einen Unterschlupf für die Nacht. Morgen müssen wir unbedingt etwas zu essen besorgen.«

Keiner wagte zu widersprechen. Die Geschmacksnerven und Mägen unserer Gruppe hatten sich noch nicht von dem kulinarischen Alptraum in der Hütte erholt, und noch übertraf der Ekel unseren Appetit. Die Insel Gorgona, dachte ich, hielt uns in einer unheilvollen Umarmung aus Tod und Menschenfresserei gefangen.

»Seht mal, dort könnten wir vielleicht unterkommen«, sagte Naudé.

Es war ein kleines einstöckiges Häuschen, dessen Türen und Fenster |602|unversehrt schienen. Wir gingen darauf zu, Kemal erprobte seinen mächtigen Fußtritt. Die Tür widerstand mehreren Versuchen, dann gab sie nach.

Im Inneren gab es zum Glück keine Spur von Ratten oder anderen unwillkommenen Bewohnern. Ein paar Möbel standen noch da und vor allem Strohlager, vielleicht schon von anderen Hausbesetzern benutzt. Kemal kehrte nach einer kurzen Expedition mit einigen alten Fensterrahmen zurück, die er aus den Nachbarhäusern herausgebrochen hatte. Alle waren aus altem, trockenem Holz, das wir für den Kamin benutzen konnten.

Erst jetzt erlaubte der Statthalter Schoppe, den Sack wieder an sich zu nehmen:

»Nimm, alter Mann, jetzt darfst du dich damit vergnügen«, sagte er, während er dir die Last von den Schultern nahm und Schoppe den Sack mit einer pompösen Geste reichte, in der sich sein ganzer Abscheu vor dem Papierkram und der Gier ausdrückte, mit der die Philologen sich auf die Antike stürzten.

Dem alten deutschen Gelehrten, der mittlerweile am Ende seiner Kräfte war, blitzte schlagartig wieder die Lebensfreude aus den Augen.

Hastig riss Schoppe den Sack an sich. »Endlich! Gott sei gelobt, und mögen alle Ignoranten krepieren«, brummte er, ohne sich um die mögliche Reaktion des Korsaren zu sorgen.

Er setzte sich auf einen wackeligen Schemel und griff in den kostbaren Inhalt des Sacks.

Naudé trat zu ihm und heuchelte ebenso große Neugierde, wühlte aber weit weniger entschlossen in den Papieren, da er, wie ich wusste, kompromittierende Aufzeichnungen Bouchards fürchtete.

Naudés Sorgen waren mir nur allzu bekannt. Wie er uns in der Grotte des Seeochsen gestanden hatte, war er überzeugt, dass Philos Ptetès und der von Bouchard mit der Kopie des Synkellos beauftragte Kopist ein und dieselbe Person waren. Darum fürchtete er, dass der slawonische Mönch bei seinem Treffen mit Naudé und mir im Wald, welches unerwarteterweise zu einer Begegnung mit unseren Entführern und seinen Mördern geworden war, keine kostbaren Manuskripte aus Poggio Bracciolinis Nachlass, sondern weitere anklagende Notizen Bouchards mit sich geführt hatte. Die beiden zogen eine Reihe beschriebener Blätter heraus und begannen, sie mit unglaublicher Geschwindigkeit zu überfliegen.

|603|»Aber … aber … das verstehe ich nicht«, stotterte Schoppe und versuchte, die soeben hervorgezogenen Papiere wieder in den Sack zu stopfen. Naudé riss sie ihm aus der Hand, erhob sich rasch, obwohl Schoppe ihn daran zu hindern versuchte, und las laut:

Das wahre, große Unglück Scaligers ist es, Caspar Schoppe zum Gegner zu haben, der klebrig ist wie Honig, bösartig wie eine Schlange und wild wie eine Hyäne.

Auf Naudés Gesicht war die Sorge einem breiten, seligen Lächeln gewichen. Er fuhr mit der Lektüre fort:

Schoppe hat ein ganzes Buch geschrieben, Scaliger Hypobolimaeus, »Scaliger verfälscht«, darin er die Biographie von Scaliger Senior, Julius Cäsar, sehr genau untersucht, und er konnte beweisen, dass sie gut vierhundert Lügen enthält. Darauf schimpfte der Sohn Scaligers ihn einen Sodomiten und Hund der Grammatik und bedachte ihn mit weiteren, unhöflichen Ausdrücken.

»Scaliger konnte Niederlagen nicht akzeptieren«, brummte Schoppe.

»Ha, er hat dich einen Sodomiten genannt! Das war mir neu«, lachte Naudé, froh über die Rache, die er nun üben konnte, und las weiter:

Die Freunde und Schüler Scaligers haben mit ganzen Büchern voller Beleidigungen geantwortet, einschließlich der Geschichte, nach der Schoppes Vater als Totengräber den Leichen die Füße absägte, wenn sie nicht in den Sarg passten.

»Eine infame Lüge dieses aufdringlichen Heinsius, der Schüler von Scaliger war! Arme, erbärmliche Dummköpfe! Da sie keine Argumente hatten, haben sie welche erfunden!«, krächzte der alte Deutsche, während die Lektüre unerbittlich weiterging:

Schoppe und Scaliger waren in einer krankhaften Hassliebe verbunden, bei der einer der beiden (Schoppe) nicht anders konnte, als mit dem anderen bis zum Tode zu streiten. Ihre Schicksale waren verflochten wie die Binsen eines Korbes: Scaliger, katholisch geboren, wurde Protestant, während Schoppe, als Protestant geboren, zum Katholizismus übertrat. |604|Zum Schluss hatte sich ihr Kampf auf ganz Europa ausgeweitet: Parteigänger von Scaliger (Calvinisten) und von Schoppe (katholisch und Jesuiten) zerfleischten sich mit Feder und Papier über Ländergrenzen hinweg, während die Gelehrtenrepublik fassungslos mit finsterer Miene zuschaute.

Damit alle glaubten, er habe ein ganzes Heer hinter sich, benutzte Schoppe in seinen Attacken auf Scaliger Dutzende Pseudonyme: Pascasius Grosippus, Oporinus Grubinius, Alphonsus de Vargas, Nicodemus Macer, Holofernes Kriegsoederus, Christoff von Ungersdorff, Philoxenus Melander, Euphormio, Sanctius Galindus, Augustinus Ardinghellus, Bernardinus Giraldus, Renatus Verdeaeus, Mariangelus a Fano Benedicti, Paganinus Gaudentius, Daniel Steinhauser von Salzburg, Patricius Mediolanensis und Vincentius Cacatoxicus.

»Na und? Dieser Angeber Scaliger konnte nur verleumden und beleidigen«, rechtfertigte sich der Verehrungswürdige, »und hatte überdies den Vorteil, sich meinen Antworten entziehen zu können, weil er Freunde an seiner Stelle schreiben ließ. Also war ich gezwungen, unter Pseudonymen zu schreiben. Aber mir sind wunderschöne Namen eingefallen, findet ihr nicht?«

Keiner antwortete. Naudé fuhr fort:

Hinter all diesen Namen versteckt, war Schoppe zu einem vielköpfigen Ungeheuer geworden wie die Hydra von Lerna, und Scaliger muss manchmal geglaubt haben, nicht einen Feind, sondern deren hundertfünfzig zu haben.

Wie es endete, ist bekannt. Verbittert von den Attacken des unermüdlichen Schoppe, starb der alte Scaliger kurz nach der Veröffentlichung von Scaliger Hypobolimaeus 1609 in seinem Landhaus, einsam wie ein Hund im harten französischen Winter.

»Hier verlässt Bouchard sein Gedächtnis. Er erinnert sich nicht, wie sehr mich der Tod Scaligers betrübt hat«, log Schoppe.

Naudé würdigte ihn keines Blickes und fuhr unbeirrt fort:

Ende der Geschichte? Keineswegs. Der schreckliche Schoppe brüstete sich öffentlich, seinen Gegner vom Leben zum Tode befördert zu haben. Ihm sei es zu verdanken, wenn allen für immer ins Gedächtnis gemeißelt |605|bleibt, dass Scaliger in der berühmten Biographie seines Vaters schamlos gelogen und gefälscht hat.

Nachdem er seinen Gegner umgebracht hatte, stahl Schoppe ihm sogar den Namen. Um seiner eingebildeten adeligen Abstammung Glaubwürdigkeit zu verleihen, hatte Scaliger nämlich das berühmte Motto Fuimus Troes, »Wir waren Trojaner«, aus Vergils Aeneis auf Familienporträts setzen lassen, um den Eindruck zu erwecken, sein Geschlecht reiche sogar bis zu Aeneas, dem ruhmreichen Stammvater Roms zurück. Was tat Schoppe? Er begann, das Fuimus Troes ebenfalls zu benutzen. Scaligers Witwe musste ihn mit einem Gerichtsprozess zwingen, den makabren Spaß zu unterlassen.

»Na und? Darf ich Vergil nicht zitieren und auf mein Wappen setzen? Ist das ein Verbrechen?«, fauchte Schoppe, während Naudé unter seinem Schnurbart böse lächelte. Die Abrechnung mit Schoppe erfreute den Bibliothekar, da die zuvor gefundenen Aufzeichnungen Bouchards auch ihn mit Schimpf und Schande bedeckten.

Aus dem Jenseits brachte Bouchard die Gemeinheiten Schoppes ans Licht, nachdem Schoppe bisher als Einziger von den Aufzeichnungen des vor fünf Jahren getöteten jungen Mannes verschont geblieben war.

Gabriel setzte seinen Vortrag genüsslich fort. Jetzt sprach Bouchard wieder über sich:

![]() hat Scaligers wichtige Werke über die

Chronologie gründlich studiert: Der Thesaurus

Temporum und die Emendatio Temporum

sind gewaltig, äußerst kompliziert und in höchsten Graden

langweilig, ja wegen ihres Gewichts und sperrigen Umfangs sogar

kaum in der Hand zu halten. Hier nun das Ergebnis: In seiner

Allgemeinen Chronologie begeht Scaliger den schlimmsten Betrug der

ganzen Menschheitsgeschichte, denn er versucht, die Geschichte

selbst zu ändern.

hat Scaligers wichtige Werke über die

Chronologie gründlich studiert: Der Thesaurus

Temporum und die Emendatio Temporum

sind gewaltig, äußerst kompliziert und in höchsten Graden

langweilig, ja wegen ihres Gewichts und sperrigen Umfangs sogar

kaum in der Hand zu halten. Hier nun das Ergebnis: In seiner

Allgemeinen Chronologie begeht Scaliger den schlimmsten Betrug der

ganzen Menschheitsgeschichte, denn er versucht, die Geschichte

selbst zu ändern.

Bei diesen Worten kam Schoppe mit staunenswerter Geschwindigkeit wieder zu Kräften. Jetzt bedachte er Naudé mit Blicken, die vor Befriedigung glühten, und er schien zu sagen: Nur so weiter, Gabriel.

Um das Rätsel der Zeit zu lösen, musste Scaliger die Zählweise des wichtigsten Kalenders der Antike entschlüsseln, des Kalenders im alten Griechenland. Eine schier unlösbare Denkaufgabe, über der die Gelehrten |606|sich seit Jahrhunderten die Köpfe zerbrachen, denn niemand verstand, in welche und wie viele Monate das im antiken Athen gebräuchliche Jahr aufgeteilt war. Aristoteles hatte in seinen Schriften die Monate angegeben, in denen bestimmte Tiere wanderten, sich begatteten oder ihre Kleinen warfen. Scheinbar sehr nützliche Informationen, doch was half es, dass dem Philosophen zufolge dieser Fisch oder jener Schmetterling sich im Monat Boedromion fortpflanzten, wenn niemand wusste, welchem heutigen Monat er entsprach?

Mit einem gewitzten, aber betrügerischen Kniff packte Scaliger den Stier bei den Hörnern. Da die Griechen die Jahre bekanntlich nach den Reihen der Olympischen Spiele berechneten, doch keine vollständige Reihe überliefert ist, erfand Scaliger-Bordone sie kurzerhand selbst. Er nahm Informationen aus zwei kurz zuvor erschienenen Werken (Fragmente des griechischen Historikers Phlegon), vermischte sie mit anderen Informationen, über die er bereits verfügte, und ließ eine Liste der Olympiaden drucken, von der er behauptete, es handele sich um ein griechisches Original. Alle fielen darauf herein, Fachleute und Anfänger. Wenn es darum ging, Tage, Monate oder Jahre hinzuzuzählen oder abzuziehen, um genaue Daten zu erhalten, machte Scaliger Dutzende von Rechenfehlern wie ein Kind in den ersten Schuljahren. Er benutzte zweifelhafte historische Quellen (vor allem die berüchtigten von Berossos und Manetho), obwohl die Regeln der Philologie – und des gesunden Menschenverstandes – das Gegenteil geraten hätten. Viele weitere Quellen verzerrte, verfälschte und missverstand er, er zog Schlüsse ohne ausreichende oder ganz ohne Beweise, er plünderte heimlich Werke seiner Vorgänger, ohne sie zu zitieren, wie das De Epochis eines unbekannten Professors aus Jena, Paul Crusius, der starb, bevor er sein Buch gedruckt und später von Scaliger plagiiert sehen konnte.

Verheerend war Scaligers Versuch, das alte ägyptische Jahr zu rekonstruieren. Beim arabischen Jahr machte er eine Unmenge begrifflicher und Druckfehler. Das schlimmste Chaos richtete er beim babylonischen Kalender an. Er verfälschte die antiken Historiker oder ließ Aussagen weg, die ihm nicht ins Konzept passten.

Er sagte, er habe einen Riecher für Fälschungen. Die größten Fälscher waren seiner Meinung nach die Juden, weil ihnen die Lüge im Blut stecke, und er gab ihnen die Schuld an allem und jedem. Auch hatte er eine Methode erfunden, um antike Texte zu korrigieren, die angeblich von schlechten Kopisten verdorben worden waren, nämlich die Korrektur |607|»per Konjektur«: erschien ein Wort oder ein Satz falsch, ersetzte er es durch ein anderes, das mehr Sinn ergab. Kurzum: Scaliger erfand. So sind einige von ihm korrigierte Texte fast nicht wiederzuerkennen. Etwa Manilius, ein wenig bekannter lateinischer Autor, der ein wirklich merkwürdiges Werk geschrieben hat, die Astronomicon libri, ein Kompendium über Astrologie und Astronomie in Versform. Merkwürdig ist es, weil kein Autor des antiken Rom es je erwähnt. Erst 1417 tauchte es auf, entdeckt von dem berühmten Poggio Bracciolini. Immer wieder er. Schließlich verschmolzen der Herr der Zeit Scaliger und der Betrüger Scaliger zu einer einzigen Person: letzterem. Sein ungeheures Werk einer Rekonstruktion von Zeit und Geschichte versumpfte in der vom Vater ererbten Mentalität des Glücksritters und Schwindlers, mit der dieser zu Lebzeiten sein Glück gemacht hatte. Die Abfolge menschlicher Begebenheiten, die vor Scaliger wenigstens auf einer noblen mythologischen Vergangenheit geruht hatte, ohne Ansprüche auf Wahrhaftigkeit zu erheben, ist jetzt mit dem Mehltau von Vermutungen bedeckt, die als die wahre Geschichte ausgegeben werden. Seit wann gibt es die Menschheit? Wo beginnt die Geschichte? Die Zeit, die Joseph Justus Scaliger zu messen versprochen hatte, hat sich maßlos ausgedehnt und im Strudel zu vieler Lügen unentwirrbar verwickelt. Blindes Vertrauen ist nötig, um die extrem komplizierten, fast unverständlichen Studien Scaligers über antike Kalender zu akzeptieren. Seine Wissenschaft ist eine weltliche Religion geworden, die geglaubt werden will und die wahre Religion um einen hohen Preis ersetzt.

Doch kann man an sie glauben, wenn ihr Verkünder ein Betrüger ist, der sich unter falschem Namen vorstellt?