Sherlock Holmes, filósofo y místico

Espero que nuestro estudio de Sherlock Holmes como detective filósofo haya llevado al reconocimiento de su genio como pensador creativo en la metodología del descubrimiento[191].

Wulf Rehder en «Sherlock Holmes, detective filósofo».

Después de tanta acción y actividad, puede parecer sorprendente presentar a Sherlock Holmes como un metafìsico o un místico. Sin embargo, a pesar de su carácter científico, algunos rasgos de la personalidad del detective lo emparentan con los místicos e incluso con los poetas románticos y metafísicos. Su manera de ver la vida es a veces la de un nihilista desesperado, que no encuentra sentido a nada:

¿Acaso no son todas las vidas patéticas e insignificantes? Extendemos las manos, intentamos agarrar algo. ¿Y qué nos queda al final en las manos? Una sombra. O, peor aún que una sombra: la desesperación[192].

Del mismo modo que los poetas, que van del entusiasmo a la quietud, de la pasión a la desesperación, Holmes se mueve entre el frenesí de la aventura y la indolencia de un aburrimiento infinito. Nada parece darle sentido a la existencia, como concluye tras el terrible desenlace de «La caja de cartón»:

¿Qué sentido tiene todo esto, Watson? ¿Qué objetivo persigue este círculo vicioso de sufrimiento, violencia y miedo? Tiene que existir alguna finalidad, pues de lo contrario significaría que el universo se rige por el azar, lo cual es inconcebible. Pero ¿cuál puede ser esa finalidad? He aquí el eterno gran problema que la razón humana se encuentra tan incapaz como siempre de resolver.

La contemplación del mundo y su crueldad injustificada hace que Holmes caiga casi en la desesperación: «Los manejos del Destino son, en verdad, difíciles de comprender. Si no existe alguna compensación en el más allá, entonces el mundo no es sino una broma cruel[193]».

Pero, sin duda es en «El tratado naval» donde asistimos al discurso más poético y metafísico de Holmes, cuando en mitad de una investigación, sin venir a cuento, exclama: «¡Qué cosa más bonita es una rosa!». A continuación, abre la ventana y «tomando en su mano el tallo inclinado de una rosa cubierta de musgo», contempla la «exquisita mezcla del carmesí con el verde». Watson se queda asombrado porque nunca antes había visto a su amigo mostrar interés por los objetos naturales, pero se queda sin palabras cuando escucha lo que dice Holmes:

No hay nada donde la deducción sea tan necesaria como en la religión —dijo, recostándose en las contraventanas—. El razonador puede construir con ella una ciencia exacta. Siempre me ha parecido que la seguridad suprema en la bondad de la Providencia descansa en las flores. Todas las demás cosas, nuestros poderes, nuestros deseos, nuestro alimento, todos son realmente necesarios en primera instancia para nuestra existencia. Pero esta rosa se nos da por añadidura. Su aroma y su color son un adorno de la vida, no una condición de esta. Solo la bondad se da por añadidura y por eso, repito, tenemos mucho que esperar de las flores.

Esta es según Baring-Gould la única vez en la que Holmes habla de religión en todo el canon, aunque su demostración de la existencia de Dios por lo superfluo —en este caso, el olor y el color de las rosas— es muy débil, pues como señala Vernon Rendall en «Las limitaciones de Sherlock Holmes» cualquier estudiante de botánica o de biología sabe que el color y el olor de las rosas cumplen la importante función de atraer insectos para ser fecundadas y producir semillas[194].

En realidad, Holmes muestra su interés por la religión, o al menos por la mística o la metafísica, en otras ocasiones, si es que podemos considerar religión, al menos en cierto sentido, al budismo[195]. No solo recorre el Tíbet y visita al Gran Lama durante su ausencia tras caer por las cataratas de Reichenbach, sino, que, según cuenta Watson en El signo de los cuatro, parece muy interesado por el budismo de Ceilán, la actual Sri Lanka. Stephen Kendrick supone que Holmes estaba interesado en las tradiciones del budismo hinayana o «pequeño camino», que presenta a Buda como alguien «frío, racional y emocionalmente distante», muy diferente del compasivo personaje del mahayana o «gran camino[196]». En los capítulos finales, veremos la semejanza entre alguno de los métodos de Holmes y la atención plena budista (sati en idioma pali), que ha dado origen al moderno concepto de mindfulness.

En cuanto a las incursiones de Holmes en terrenos filosóficos, se han escrito libros y artículos que examinan sus aportaciones a la epistemología o teoría del conocimiento, a la ética y la moral, a la estética o la filosofía de la naturaleza y la ontología, como la recopilación de ensayos de Philip Tallón The Philosophy of Sherlock Holmes. Sería imposible en este libro señalar todas las opiniones en este sentido y determinar si Holmes era un filósofo nihilista, pragmático, existencialista, budista, epicúreo o estoico, porque de todo ello se pueden encontrar ejemplos, pero está claro que no temía lanzar teorías más o menos extravagantes. A modo de ejemplo, he seleccionado dos pasajes en los que se mezcla la filosofía, la metafísica y la ciencia más especulativa.

En el primer ejemplo, Holmes hace una curiosa reflexión acerca de la música y la memoria de la especie que parece anticipar la teoría de los arquetipos y el inconsciente colectivo de Cari Gustav Jung:

¿Recuerda usted lo que afirma Darwin sobre la música? Sostiene que la capacidad de producirla y de apreciarla existió en la raza humana mucho antes de que esta alcanzase la facultad de la palabra. Quizá sea esta la razón de que influya en nosotros de una manera tan sutil. Existen en nuestras almas confusos recuerdos de aquellos siglos nebulosos en que el mundo se hallaba en su niñez[197].

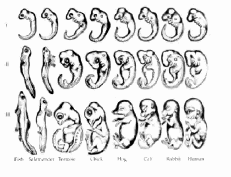

En el otro pasaje, perteneciente a la aventura «La casa vacía», Holmes parece insistir en la memoria de la especie, pero en este caso adaptando a la mente criminal una teoría que durante un tiempo gozó de cierto estatus en los estudios evolutivos, aunque hoy en día ha sido descartada, al menos en su versión tradicional: la llamada «recapitulación de la filogenia en la ontogenia», propuesta por Ernst Haeckel en 1866. Según Haeckel, las fases por las que atraviesa el individuo y en especial el embrión reproducen todo el proceso evolutivo de una especie, lo que explicaría la semejanza entre los embriones o fetos de animales muy diferentes. Holmes la aplica a la mente criminal y familiar:

Algunos árboles, Watson, crecen derechos hasta cierta altura y de pronto desarrollan cualquier extraña deformidad. Lo mismo sucede a menudo con las personas. Sostengo la teoría de que el desarrollo de cada individuo representa la sucesión completa de sus antepasados, y que cualquier giro repentino hacia el bien o hacia el mal obedece a una poderosa influencia introducida en su árbol genealógico. La persona se convierte, podríamos decir, en una recapitulación de la historia de su familia.

A lo que el buen Watson, replica: «Una teoría bastante extravagante».

Ilustración de Haeckel que muestra la semejanza en el desarrollo embrionario de animales tan diferentes como un pez, una salamandra, un conejo o un ser humano.