Ambivalenz

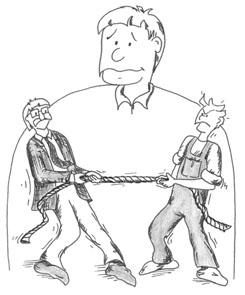

(«zwiespältige Bewertung») ist ein seelischer Zustand, bei dem jemand zwischen zwei Seiten hin- und hergerissen ist. Beispiel: Eine Jugendliche will für ein Jahr nach Australien. Die Mutter steht dem ambivalent gegenüber: Einerseits bewundert sie den Mut ihrer Tochter und sieht in der Reise große Entwicklungschancen. Andererseits ist sie voller Angst und Sorge über mögliche Gefahren. Im Zustand der Ambivalenz ist eine klare und eindeutige Kommunikation erschwert. Das Modell vom → Inneren Team stellt die Zerrissenheit bildhaft dar und bietet konstruktive Möglichkeiten zur Selbstklärung (s. Abb. 3).

Ambivalenz im Inneren Team

Von Ambivalenzspaltung spricht man, wenn die beiden entgegengesetzten Impulse von zwei ambivalenten Menschen arbeitsteilig gefühlt und vertreten werden. Im Beispiel: Der Vater spürt nur die «tolle Chance», die in dem Auslandsaufenthalt steckt (und fühlt seine Angst nicht), die Mutter nur noch die Sorge. Ursprünglich haben beide Eltern beide Seelen in der Brust, aber im Kontakt miteinander polarisieren sie sich (→ Polarisierung). Eine solche Ambivalenzspaltung ist auch in der politischen Kommunikation ein bekanntes Phänomen: Zum Beispiel ist die eine Gruppe hundertprozentig pazifistisch eingestellt und verteufelt mögliche militärische Einsätze als kriegslüstern, die andere Gruppe tritt zu hundert Prozent für die humanen Ziele eines militärischen Engagements ein und verteufelt die «feige Mentalität des Wegschauens» bei den Pazifisten.

Der seelische «Vorteil» einer solchen Spaltung liegt in der (scheinbaren) Erlösung von der Ambivalenz: Der innerseelische Kampf wird auf die zwischenmenschliche Ebene verlegt. Als Klärungshelfer bemühen wir uns, die Spaltung rückgängig zu machen, sodass im Gegner jemand entdeckt werden kann, der ein Anliegen vertritt, das auch in der eigenen Brust schlägt. Aus dieser Sicht wird das Aushalten von Ambivalenz zu einem wichtigen Teil der emotionalen Kompetenz.

Literatur

Miteinander reden 2, S. 147ff. (S. 125ff.)