CUARENTA Y NUEVE Finales,

principios

I

¿Qué es lo que vamos a hacer?, le pregunta

William a Pitt. Es una buena pregunta.

En esta mañana de septiembre de 1770 hay una

jeremiada de problemas. Dos de los tres chicos que trabajan en la

fábrica están enfermos. Han salido del kiln objetos que deberían

haber sido de la misma altura, pero no lo eran, hay tazas que no se

han pulido bien y que apoyan mal.

El carbón que utilizaron la semana pasada

para alimentar el pequeño kiln ha debilitado la estructura. Tendrán

que usar leña. Pero no hay dónde comprarla. Cuatro kilns se han

echado a perder por culpa de la mala leña, toda de mal color. El

administrador de Pitt va a enviar una gabarra de leña, por la

costa, desde sus fincas, pero William lo ve con recelo. No llegará

suficientemente seca, tras una semana en el mar, sometida al rigor

de los elementos, y demasiado pequeña, descortezada.

De manera que William se ha puesto en

contacto con el comisario del puerto, que le aconseja acudir al

almirantazgo, «porque quizá pudiéramos conseguir madera de un barco

que van a vender. Es muy de agradecer que me ayude, porque hay

quienes subirían los precios para hundirme».

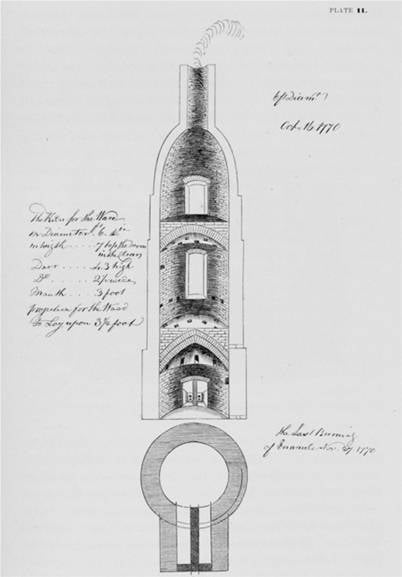

Dibujo del kiln de

Cookworthy, obra de Champion, 1770; Two Centuries of Ceramic Art in

Bristol, being a history of the manufacture of ‘The true porcelain’

by R. Champion, Hugh Owen, Londres, 1873.

De manera que compra un barco y las hachas

convierten en madera todos los mástiles, las vergas, los puentes,

que luego se sierran en piezas de un metro y se almacenan en el

taller. Y esto les lleva a los alfareros, que ahora son obreros,

varios días. William ha estado trabajando en el De Cœlo et inferno de Swedenborg, el tratado sobre

el cielo y el infierno, puliendo las enredadas frases latinas, y

una tarde llega con retraso a Coxside, a su Idea de la Porcelana, y

hay un charco de agua salada extendiéndose por el suelo del taller,

procedente del montón de madera empapada y cara.

La madera empapada se seca. ¿Cómo se hace

para secar madera en un almacén próximo al mar, en Plymouth?

Deciden utilizarla para el horneado de otoño.

En el kiln anterior a este, una de las

últimas muestras que salieron era una bellísima pieza de porcelana,

con todas las cualidades de la asiática, con el color, el esmalte

del cuerpo y el azul llevados a la perfección; todo el mundo quedó

encantado y creo que ninguno de los presentes habría dejado de

invertir 1.000 libras en acciones; pero (para infinita

mortificación nuestra), de este kiln de varios cientos de piezas no

salió ninguna que estuviese libre de humo.

La madera, impregnada de agua de mar, había

salado varios cientos de piezas de porcelana, lo cual suponía un

nuevo desastre.

Observo atentamente esta porcelana afectada

por los humos de la sal en el kiln y pienso que son bellas, un

ligero toque otoñal en las melenas del león, acostado.

II

William tiene que pensárselo de

verdad.

Me desagrada levemente hacer los

experimentos [...]. Hace ya muchos años que leí la descripción de

Du Halde del horno utilizado por los chinos [...] siempre me ha

parecido y sigue pareciéndome una serie ininteligible de

disparates, en los que nunca podría haber incurrido nadie que

supiera algo de alfarería. Y muchas veces me ha parecido lamentable

que un informe tan bueno sobre los materiales de la porcelana china

y el modo chino de tratarlos concluyeran en un informe tan

lamentable sobre la cocción del material.

Pobre padre D’Entrecolles, llevándose la

bronca por no haberse fijado bien en los procedimientos de cocción

de Jingdezhen, por no haber tomado sus notas con la debida

diligencia jesuítica.

Por primera vez, William también le echa la

culpa a su «Traicionera Memoria». Ya ha cumplido los sesenta y seis

y, según mis cálculos, debe de llevar bastantes años sin

dormir.

Ha estado hablando del futuro con Pitt y con

el doctor Mudge y Champion, y han tomado algunas decisiones.

Plymouth nunca sería el sitio ideal para la fabricación y venta de

su mercancía, con su guarnición y su clase acomodada bien surtida

de platos de postre y de vacas, y con el elevado coste y la

dificultad de la comunicación con Londres. Más capital, sagazmente

aplicado, cambiaría las cosas. La Fábrica de Plymouth de Porcelana

Nueva con Patente de Invención había llegado a un punto en que un

cambio de dirección podría llevarla más lejos.

Champion sugiere que Bristol funcionaría

bien.

III

Tras un profundo suspiro viene la

descomposición, los ajustes, la venta de maquinaria de la fábrica.

Parte del material va a Bristol, para su nueva encarnación: los

ladrillos de los kilns, las estanterías, la madera para cuerdas,

las guardas. Y los toneles de caolín y granito escocés, la pasta,

el bello cobalto negro.

Las últimas cocciones de teteras y salseras

llevan Plymouth 1770 escrito en la base,

en recuerdo de la primera empresa. El sello de estaño hay que

cambiarlo por algo un poco menos peculiar, menos alquímico, al

empezar de nuevo.

«Los molinos del señor Cookworthy están

ocupados por un tal señor Robinson», porque el muy venal señor Veal

ha encontrado un nuevo inquilino. La gente se dispersa. Muchos irán

con Champion a Bristol, otros a Londres y los demás a otras

fábricas.

Al cabo de pocas semanas empiezan a buscar

nuevos operarios. «Pintores de china para la Fábrica de Plymouth de

Porcelana Nueva con Patente de Invención. Cierto número de artistas

sobrios e ingeniosos, capaces de pintar en esmalte o azul, pueden

recibir ofertas de empleo permanente enviando sus propuestas a

Thomas Frank, Castle Street, Bristol.»

La nueva repartición queda establecida. La

recapitalización es considerable, con una inversión de cerca de

10.000 libras por parte de nuevos Amigos.

IV

William decide ceder la patente de Champion

por una cuota y un porcentaje, y se marcha.

Estamos en 1772, cuarenta años después de su

matrimonio, casi treinta desde que encontró caolín y petunse en

Tregonning Hill, veinte desde que inició sus experimentos, cuatro

desde que C. F. sonó a verdad en la jarra de porcelana hecha en la

fábrica del embarcadero.

Baja andando de Cornhill en compañía de su

yerno hacia la imprenta y librería de James Phillips, en George

Yard, en la City, a recoger el primer ejemplar de su traducción del

Cielo y el Infierno de Swedenborg, y marcha de muy buen

humor.

Hacer libros no tiene fin, dice el Profeta.

Pero en este caso sí. «El señor Cookworthy corrió con los costes de

toda la publicación», dice un registro. Le ha costado 100 libras y

algunos años. «No podía tolerar que lo distrajese de la traducción

de tal obra, llevada a cabo y publicada por un Amigo Público.

Bromeó diciendo que lo habían amonestado por ello y que le habían

preguntado de qué se trataba realmente.» El día antes habían ido a

ver una ballena varada en el Támesis e intentó un chiste, este:

«Unos dicen que es una orca y otros que una marsopa, pero yo por mi

parte no sé lo que es».

Sus amigos cuáqueros quedan abrumados por la

versión de Swedenborg hecha por William. John Sweley ha leído a

«ese enfermo mental». La sobriedad de los cuáqueros se ve amenazada

por esos disparates metafísicos.

Si hacemos Dios a nuestra imagen, el Dios de

William es un interesado. No bondadoso, quizá, son demasiados los

pesares que ha experimentado para seguir en su pietismo, pero bueno

en el detalle, y buenísimo en las sorpresas.

Por una razón así escribiría un

alfarero.

William deja su casa y se establece en

Plymouth, en clima conocido. Son tres días por un camino espantoso.

Se le ha ocurrido destilar agua de mar para los viajes largos y

está trabajando en una propuesta para curar el escorbuto a los

marineros con barriles de chucrut.