TREINTA Y SIETE Cartas edificantes y

curiosas

I

El año de 1736 «empieza con aspecto

melancólico, porque sopla el lúgubre viento del sur y cae una

lluvia perpetua», anota el infatigable doctor Huxham de Plymouth,

para su barómetro, pero William Cookworthy está muy bien.

Le va tan bien todo que puede permitirse una

esposa.

Sarah Berry es cuáquera, naturalmente, hija

menor de una amplia y respetable familia del Somersetshire, y la

joven pareja ha de declarar sus intenciones en Reuniones de

Plymouth y de Taunton, para que pueda someterse a estudio la

emisión de un «certificado de limpieza». Emprenden la vida conyugal

con un sobrio acomodo. Dios bendice a William y Sarah —a quien todo

el mundo llama Sally— con cinco hijas, Lydia, Sarah, Mary y las dos

gemelas, Elizabeth y Susannah, y todos juntos viven ahora en un

ruidoso hogar cuáquero.

William recibe visitas. Camina. Lee.

Hallarse en Plymouth, en lugar de, pongamos, Londres o Bristol, no

altera su velocidad de lectura. Los hastiados urbanitas siempre

infravaloran la vida provinciana, el modo en que se recibe y

consume la información, los periódicos, el conocimiento. Esto es un

puerto, claro. Ves llegar las noticias en torno al promontorio, las

oyes en la impresionante cantidad de ruido que hace la carga cuando

la traen a tierra. Quizá no haya tantas conferencias y experimentos

públicos como en los alrededores de Lombard Street, pero aquí las

tardes tempranas se truecan en largas noches de lectura y

conversación, mientras la Lluvia Intensa tamborilea en la

calle.

Hay muchos conductos para libros y

periódicos. Francia está más cerca que Londres, y los libros, como

el ron, entran deslizándose y se comparten festivamente. Sus

vecinos son eruditos. A veces tengo la impresión de que en el siglo

XVIII no hubo médico ni boticario ni clérigo del West Country que

no estuviera escribiendo un libro sobre el lugar en que se

encontraba.

A William le interesan los hombres

pragmáticos, la aplicación de las ideas al mundo. Se trata menos de

resolver problemas que de observar muy atentamente el mundo y el

modo en que surgen los problemas, poniendo tope a la intratabilidad

de lo que no conoces ni encuentras, y luego alejándola de un

puntapié.

El conocimiento viene a veces en inglés,

pero también suele venir en latín y en francés. El alemán es

complicado. Y ello significa que te pasas el tiempo siguiendo la

pista de las ideas por entre menciones y notas y encogimientos de

hombros en varios idiomas. Hay publicaciones que ofrecen versiones

resumidas de las conferencias, sinopsis cuyas elipsis te dejan

preocupado. ¿Qué se pasa por alto? Pides todos los años el

Resumen de los descubrimientos filosóficos de

la Real Academia de las Ciencias de París y devoras su

contenido. Este año vienen unas observaciones sobre el bezoar, un

ensayo sobre el flujo y reflujo del mar hecho en Dunquerque, un

análisis de la seda de las arañas, algo tendencioso sobre el

eclipse.

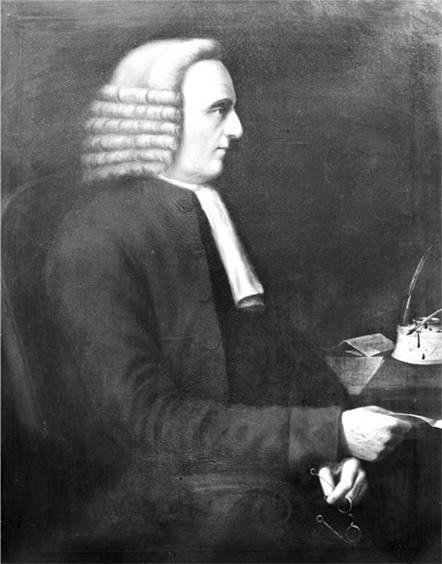

William Cookworthy, c.

1740; Wellcome Library London.

Ciertos nombres llegan una y otra vez,

regresan, se retiran.

Es como cuando estás en una cena muy ruidosa

y vas sintonizando cada vez mejor la forma de un nombre, hasta que

lo oyes reverberar. Du Halde es

insistente. Aquí es donde tienes que dejar de lado tu velarte

cuáquero. Muchas de las noticias de las partes más ocluidas de

Oriente vienen en despacho de los jesuitas. El padre Du Halde es el

editor de sus Lettres édifiantes et

curieuses, unos leves informes anuales que hacen las veces de

boletines del Mundo Desconocido. Llegan sin regularidad, como todas

las mejores publicaciones periódicas —¡Ha llegado! ¡Sigue

publicándose!—, a manos de novelistas y filósofos y científicos, y

de William, el de Notte Street.

Y en 1735 Du Halde recopila diecisiete de

estas cartas en cuatro espléndidos volúmenes, grandes y dadivosos,

con bellos mapas desplegables e ilustraciones de las fábricas

chinas de seda y palanquines llenos de damas chinas. En la portada

se ve un barco, cargado quizá de porcelana, en la dársena de un

puerto chino, rodeado de figuras chinas, con una ilustración de

Confucio, el célebre filósofo chino en la

página opuesta. Los libros se publican en inglés al año siguiente,

y luego se reimprimen una y otra vez.

II

Y hay otro nombre que se repite: el de un

metalúrgico sueco, Emanuelis Swedenborgii. Escribe en sueco, pero

William lo lee en latín. Swedenborg es superintendente de minas del

reino de Suecia y ha escrito un libro muy enjundioso, en tres

tomos, en que estudia la composición del mundo mineral. Lo que

mejor se le da es el cobre, y el cobre es un interés perenne,

porque provoca conversaciones delante de tu puerta, en el muelle,

donde quiera que te lleve el caballo, hacia el oeste, hacia

Cornualles.

Diagrama de varas

divinatorias, de Mineralogia Cornubiensis, 1778; The British Library; Mineralogia Cornubiensis (reimpresión), William

Pryce, D. Bradford Barton, Truro, 1972.

Swedenborg es un filósofo natural

obsesionado con la conversión de la energía sin forma en estructura

regular, grandes rimas cuyo eco se extiende desde los planetas a

los granos de arena. Pero también está claro que es un hombre

profundamente práctico, no solo por su condición de inspector de

minas, sino porque le intrigan las nuevas formas de descubrir vetas

minerales por medio de la varita divinatoria, la virgula divinatoria.

William lo ha acogido con entusiasmo. Ha

aprendido su utilización de primera mano, del capitán-comandante de

la guarnición de Plymouth, hombre verdaderamente respetable, y

«tras muchos experimentos sobre las piezas de metal escondidas en

la tierra y el descubrimiento real de una mina de cobre cerca de

Okehampton», ha quedado convencido de su eficacia. Hay diferentes

reacciones de la vara, escribe William en un folleto; la más fuerte

es la del oro, luego vienen el cobre, el hierro, la plata, el

estaño, el plomo, el hueso y finalmente los carbones, los

manantiales y la caliza. Pero cuidado, añade «en los terrenos

metálicos, con grandes cantidades de piedras atractivas dispersas

por la tierra... y también en los pueblos, donde hay trozos de

hierro, alfileres, etc., todo ello puede dar lugar a que se engañen

los menos atentos».

Se toma muy en serio la adivinación. No es

nada místico, es un modo práctico de explorar el mundo. Y escribe

que «tanto el avellano como el sauce responden a todas las personas

saludables que lo utilicen moderadamente y en la estación

adecuada».

Es evidente que la visión de este químico

cuáquero, serio y meticuloso, con su varilla bifurcada,

zigzagueando por un campo vacío, tuvo que provocar el ridículo.

William escribe en un folleto: «Mi consejo, si surgen debates, es

no acalorarse demasiado apostando por el éxito, sino mantener la

calma y dejar a los incrédulos con su infidelidad». En Carloggas,

cuando se alojaba en casa de su amigo Richard Yelland, «iba por el

campo con una vara de zahorí, buscando materiales».

William se ha convertido en un

Aventurero.