Appendices

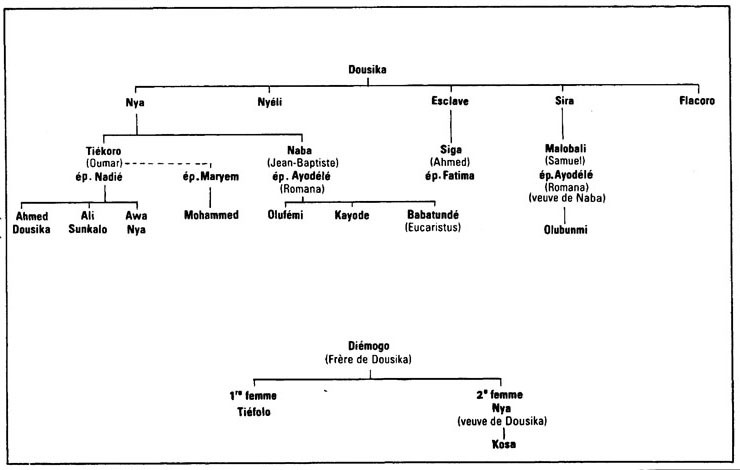

ARBRE GÉNÉALOGIQUE

DE LA 1er GÉNÉRATION

Notes historiques

et ethnographiques

L’ordre est celui de l’apparition dans le récit.

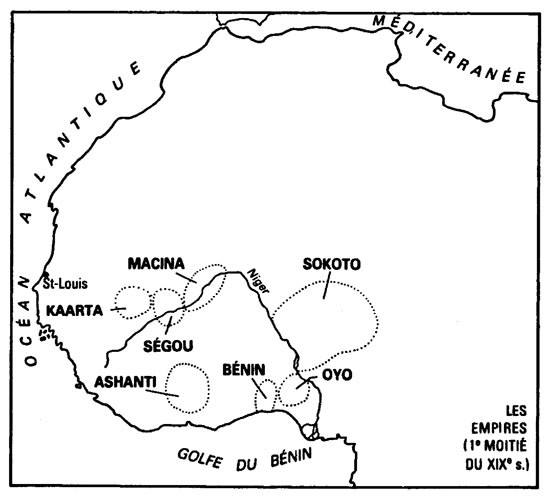

Les Bambaras ou Banmanas font partie du groupe mandé qui comprend également les Malinkés, les Senoufos, les Sarakolés, les Dioulas, les Khasonkés… Ils vivent principalement dans l’actuel Mali, dont numériquement ils constituent le peuple le plus important. Ils ont formé du XVIIe au XIXe siècle deux États puissants dont l’un avait son centre à Ségou et dont l’autre occupait la contrée dite du Kaarta entre Bamako et Nioro. Ils sont cultivateurs et travaillent le mil, le fonio, le riz, le maïs. Ils vivent en symbiose avec un peuple de pêcheurs, les Bozos.

La religion bambara est appelée imparfaitement fétichisme. Les Bambaras conçoivent le monde comme un ensemble de forces sur lesquelles l’homme parvient à avoir prise, principalement grâce aux sacrifices. Deux principes complémentaires, Pemba et Faro, sont à l’origine de la vie sur terre, Pemba étant le créateur transmettant son verbe et son pouvoir à Faro. L’homme lui-même est un microcosme résumé de la totalité des êtres et des choses. C’est le « grain du monde ».

Le limage des dents consiste à tailler en pointe les incisives supérieures et inférieures, opération effectuée par un forgeron-féticheur dès la constitution de la dentition des enfants. Le limage est censé conférer à la parole sa puissance véritable.

Le Mansa Monzon régna de 1787 à 1808. Il appartient à la seconde dynastie régnante à Ségou, la première étant celle des Coulibali. Il vint sur le trône de Ségou après une longue période d’anarchie à l’issue de laquelle son père Ngolo Diarra usurpa le pouvoir. Il est l’un des souverains les plus prestigieux dont les griots aient conservé la mémoire.

Da Monzon succéda à son père Monzon. Il régna de 1808 à 1827, et eut la dure tâche de défendre l’empire contre le Peul Amadou Hammadou Boubou du clan Barri communément appelé Cheikou amadou du Macina. C’est avec son père l’un des souverains les plus chantés et honorés par la tradition bambara.

Les Peuls sont des pasteurs bovidiens que l’on rencontre de l’océan Atlantique au cap Vert au bassin du Nil en passant par le lac Tchad et l’Adamaoua. Les auteurs leur ont attribué des origines très diverses allant même jusqu’à voir en eux des Sémites persécutés par les successeurs d’Alexandre le Grand au IVe siècle av. J.-C. et par les Romains et descendus en Afrique. Ils restent généralement à l’écart des agriculteurs dont parfois ils élèvent les bœufs. Au Mali, ils forment d’importants groupements entourés de leurs rimaïbés, esclaves et descendants d’esclaves. Autrefois nomades ou semi-nomades, ils se sont graduellement sédentarisés. Ils parlent la même langue que les Toucouleurs, le poular. Ils se convertissent à l’islam au XVIIIe siècle et en deviennent les ardents propagateurs.

Cheikou Hamadou du clan Barri fondateur de l’empire musulman du Macina dont la capitale fut Hamdallay. Né à Malangal, fils d’un marabout originaire du Fittouga. Il fait ses études à Djenné jusqu’à ce que sa réputation de science et d’autorité fasse ombrage aux Marocains qui contrôlent alors la ville et l’obligent à fuir. Il proclame ensuite la guerre sainte, jihad, prend le nom de Cheikh et s’attaque aux Bambaras. S’il ne parvient jamais à les battre entièrement, il débarrasse les Peuls de la tutelle de Ségou et crée le royaume du Macina, État puissant sur lequel successivement régneront ses fils. Il meurt le 18 mars 1843.

Le VIe siècle de l’hégire (XIIe de l’ère chrétienne) voit apparaître dans le monde musulman le soufisme, dont les grands véhicules sont les confréries (tourouq). Les principales sont en Afrique au sud du Sahara : La Qadriya, du nom de son fondateur Abdel Qadir el-Jilani né en Perse en 472 (1078) et décédé en 561 (1166). Son centre fut Bagdad.

La Kounti, du nom d’une ancienne famille d’origine arabe de Tombouctou, les Kounta.

La Tidjaniya prend sa source en cheikh Ahmed Tidjani né en Algérie en 1150 (1737) et mort au Maroc en 1230 (1815). C’est là que se trouve son tombeau.

Les confréries puisent leur inspiration dans la loi islamique et la révélation coranique et en sont un effort d’approfondissement et d’intériorisation.

Ahmed Baba, de son vrai nom Abou Abbas Ahmed al-Takruri al-Mafusi, né en 1556 près de Tombouctou dans une famille de lettrés. Lorsque les troupes marocaines entrent dans cette ville en 1591, il devient l’âme de la résistance des intellectuels à l’occupation étrangère. Il est alors exilé au Maroc. Son œuvre écrite est considérable.

Le tatouage de la lèvre inférieure des femmes bambaras consiste à faire entrer au moyen d’épines végétales un baume de beurre de vache mêlé de charbon. L’opération est faite par une femme de la caste des cordonniers. Le proverbe dit que la femme n’est pas maîtresse de sa parole, le tatouage est censé remédier à ce défaut.

Anne Pépin, signare, c’est-à-dire métisse de père français et de mère africaine, née vers 1760, rendue célèbre par sa liaison avec le chevalier de Boufflers. Fille du chirurgien Jean Pépin. Avec son frère Nicolas elle fut un temps une des personnes les plus riches de Gorée dont les ruines de la maison existent encore. D’autres signares célèbres sont Caty Louet, Hélène Aussenac, Jeanne Laria, Marie-Thérèse Rossignol.

Chevalier de Boufflers, gouverneur du Sénégal de 1785 à 1787. Détestant Saint-Louis, il choisit de se fixer à Gorée où il trouve, dit-il, un séjour délicieux. Il fait de cette île le siège du gouvernement et le port d’attache de la station navale d’Afrique. Entretient avec son amie la comtesse de Sabran une correspondance publiée par Plon en 1875.

Michel Adanson, botaniste français, venu étudier les possibilités agricoles de la région. Il passera de longs mois jusqu’en 1754 à Gorée, au cap Vert, à Saint-Louis et sur le fleuve Sénégal. Ses conclusions paraîtront dans un livre Voyage au Sénégal.

Commandant Schmaltz, envoyé avec un contingent de travailleurs agricoles pour mettre en valeur la presqu’île du cap Vert après l’abolition de l’esclavage de traite. Cette colonisation agricole est un échec, mais avec l’aide Schmaltz s’obstine pendant plusieurs années à planter sur les rives du Sénégal de l’indigo, du café, de la canne à sucre. Il est rappelé en France en 1820 et remplacé par le baron Roger qui créera le Jardin d’essai de Richard Toll.

João VI, roi du Portugal de 1816 à 1826. Quitte son pays chassé par les guerres napoléoniennes en 1811, et se réfugie à Rio, au Brésil. Son fils sera le premier empereur du Brésil indépendant en 1822, sous le nom de Pedro I.

Les Malés : déformation probable de Malinkés, car ceux-ci vinrent au Brésil avec des Haoussas musulmans. Autre étymologie, le mot signifierait « renégat » en yoruba. Esclaves musulmans connus principalement dans la région de Bahia pour leur résistance à l’esclavage. Révoltes successives de 1822 à 1835, date à laquelle eut lieu le complot le mieux élaboré, le jour même de la fête de Na Sa da Guia, huit jours après celle de Senhor de Bomfim. Au cours des perquisitions, la police découvrit des papiers couverts d’écriture arabe. Il y eut au moins quarante esclaves tués, des centaines de blessés, autant de fugitifs.

Ganhadores, ou « nègres de gain ». Au Brésil, esclaves affranchis vivant à peu près entièrement du fruit de leur travail.

Les Ashantis. Du XIe au XIIe siècle, le pays compris entre les fleuves Bandama et Volta fut le théâtre de nombreuses migrations. Les Akans venus du nord constituèrent de petites principautés qui se regroupèrent sous la conduite d’un chef prestigieux, Osei Tutu, qui régna de 1697 à 1712. Ce fut l’origine de la Fédération ashanti dont le chef prit le nom d’Asantéhéné. Elle atteignit son apogée avec Osei Kodjoe et infligea une série de défaites aux Anglais qui tentaient de s’implanter dans la région, attirés en particulier par l’or. Ainsi l’Asantéhéné Osei Bonsu les battit en 1824 à Bonsaso. Finalement les Anglais finirent par l’emporter sur les Ashantis, mais non sans mal. Les Fantis sont aussi un peuple akan, leur langue est la même que celle des Ashantis, le twi. Mais leur position côtière en fit les protégés des Anglais contre leurs voisins, et leurs querelles avec les Ashantis furent nombreuses et sanglantes.

Wargee, né à Kisliar (Astrakhan), était probablement musulman. Il tombe entre les mains des Turcs et devient esclave, probablement vers 1787. Il parvient à racheter sa liberté et s’installe à Istanbul avant de sillonner le monde. Décide de traverser le Sahara vers 1817, visite Kano, Djenné, Kong, Tombouctou. Il est retenu prisonnier à Kumasi, capitale du royaume ashanti, puis envoyé sous bonne escorte jusqu’à la côte afin que les Anglais lui donnent les moyens de rentrer chez lui.

MacCarthy fut gouverneur de la Sierra Leone et résida à Cape Coast de 1822 à 1824. Il mourut lors du combat de Bonsaso contre les Ashantis.

Les Agoudas. À partir de 1835 débute un important mouvement de retour vers les ports africains de Ouidah, Porto Novo, Lagos… de milliers d’Africains émancipés du Brésil. Il s’agit de catholiques, mais aussi de musulmans qui se mêlent aux commerçants d’esclaves du Portugal et du Brésil, par les serviteurs de ces commerçants… désignés pêle-mêle par l’expression « les Agoudas ». Tous ces gens parlent brésilien, plus rarement espagnol (dans le cas d’Agoudas venant de Cuba). Les anciens esclaves portent le patronyme de leurs maîtres. Ils ont joué le rôle d’intermédiaire entre Africains et Européens.

Les Yorubas vivent dans l’actuel Nigeria, dans la région forestière du Sud-Ouest. Un des peuples les plus dynamiques et créateurs de l’Afrique ; leur berceau est Ife, cité mère où les dieux et les hommes apparurent pour la première fois sur terre. Les Yorubas fondèrent nombre de royaumes, dont celui d’Oyo fut peut-être le plus puissant. Ils influencèrent toute la région, vassalisant de nombreux peuples, les Edos du Bénin entre autres. Au XIXe siècle la grande poussée peule les bouleversa. Oyo fut détruite en 1830 et Ife en partie saccagée.

Le Dahomey fut un des plus puissants royaumes du XVIIIe et du XIXe siècle africains. Sa capitale était Abomey. Il conquit tous les royaumes qui lui barraient accès à la mer : Alada, Ouidah, monopolisa le commerce avec les Européens qui fut déclaré monopole royal. Son apogée se situe sans doute sous le roi Guézo (1818-1856). Les intérêts coloniaux de la France qui souhaitait ouvrir une porte sur la mer aux territoires du Niger lui portèrent un coup fatal. Le roi Béhanzin fut défait en 1894 par le général Dodds et un protectorat fut imposé à Agoli-Agbo. Ce fut la fin de la monarchie dahoméenne. Le yoruba et le fon, langues parlées au royaume du Dahomey, appartiennent au même groupe et dériveraient avec le goun de Porto Novo et le mina d’une souche commune. Il faut noter que les frontières de l’ancien royaume du Dahomey ne coïncident pas avec celles de l’actuel Bénin, autrefois appelé Dahomey.

Chacha Ajinakou : de son vrai nom Francisco Félix de Souza (né en ?), mort en 1849. Était-ce un Brésilien ? Un Portugais ? Les écrits le concernant diffèrent. En tout cas, ce fut l’homme le plus riche de son époque, ami personnel du roi Guézo, qu’il aida d’ailleurs à monter sur le trône au détriment de son frère. Certains historiens prétendent qu’il se réfugia à Ouidah pour échapper à la prison dans son pays. Ce qui est certain, c’est qu’il y arriva pauvre, probablement comme fonctionnaire de la factorerie d’Ajuda. Il eut des dizaines de concubines et un nombre incalculable d’enfants.

Guézo : roi du Dahomey de 1818 à 1856. Un des plus grands monarques de ce royaume, étendit très loin ses limites et fut célèbre par un corps d’armée, celui des Amazones. Les campagnes les plus meurtrières furent celles menées contre les Mahis au nord et les Yorubas à l’est. Le nom fort de Guézo était « l’oiseau cardinal ne met pas le feu à la brousse », les noms forts étant des expressions ayant en elles-mêmes une force, une valeur efficace. L’organisation du royaume du Dahomey a stupéfié les voyageurs européens de l’époque. Seule ombre, les sacrifices humains lors des funérailles royales et des grandes cérémonies religieuses.

Les Toucouleurs sont venus très tard au Mali, où leur implantation se fait à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Ils sont originaires des rives du Sénégal, des Fouta (Fouta Djallon, Fouta Toro…) Ils parlent la même langue que les Peuls, le poular. Leur attachement presque fanatique à l’islam en a fait des conquérants légendaires.

El-Hadj Omar Saïdou Tall : originaire du Fouta Toro. Né vers 1797, fils d’un marabout renommé. Il devient d’abord un enseignant et est maître d’école pendant douze ans avant d’entamer un pèlerinage à La Mecque en 1825. Il visite alors tous les États islamiques ouest-africains et séjourne longtemps au royaume de Sokoto (actuel Nigeria). L’enseignement d’un savant marocain Mohammed el-Gâli en fait un tidjane (voir Confrérie). De retour chez lui, il devient peu à peu le maître de toute la région du haut Sénégal. Il déclenche un jihad, plus meurtrier que celui des Peuls du Macina avant lui en 1854, se heurte aux Français qui commencent de s’implanter dans la région, puis il défait les Peuls et entre à Ségou en conquérant le 9 mars 1861. Sa mort en 1864 est mystérieuse. Assiégé par les Peuls du Macina révoltés dans Hamdallay, il se serait fait sauter avec un baril de poudre. El-Hadj Omar donne lui-même la version du conflit qui l’opposa au Macina pour la conquête de Ségou dans Bayan ma waga’a, présenté et traduit par Sidi Mohamed et Jean-Louis Triaud : Voilà ce qui est arrivé (éd. CNRS).

La Sierra Leone. En 1787, un philanthrope anglais du nom de Granville Sharp, ami de Wilberforce, leader du mouvement abolitionniste, eut l’idée d’acheter sur la côte d’Afrique occidentale quelques arpents de terre pour servir de refuge aux esclaves affranchis, rapatriés des Antilles et ensuite libérés en mer par la flotte britannique. Ce fut l’origine de Freetown, capitale de la Sierra Leone. En 1827 y fut créée la première institution d’enseignement supérieur, Fourah Bay College, séminaire formant des prêtres et des enseignants.

Samuel Ayaji Crowther. Yoruba pris en esclavage vers 1821, sauvé par un navire anglais et emmené en Sierra Leone. Il fut le premier étudiant de Fourah Bay College. Membre de l’expédition sur le Niger en 1841, il est ensuite ordonné prêtre à Islington (Angleterre) en 1842. En 1864, il devient évêque du Nigeria, le premier Africain à occuper pareille fonction. La fin de sa VIe est triste, car il est en butte au racisme et est démis de ses fonctions. Il meurt, amer et frustré, en 1890.

Nanny of the Maroons : figure à demi légendaire du passé jamaïcain. Était-elle la sœur ou la femme de Kodjoe, un autre révolté célèbre ? Elle fonda une ville dans les Blue Mountains, à la confluence des fleuves Nanny et Stony et de là tint tête aux Anglais vers 1734. On peut voir sa tombe (?) à More Town dans la province de Portland, à la Jamaïque.

Mungo Park. Écossais qui découvrit dans quel sens coulait le Niger (Joliba pour les Bambaras). Il n’eut pas l’autorisation d’entrer à Ségou.

Ignatius Sancho : né en 1729 à bord d’un négrier. Ses parents ayant été vendus, il devient le serviteur de deux Anglaises qui le traitent fort mal avant d’être recueilli par John, duc de Montagu, qui lui donne les moyens de s’instruire et d’écrire et qui lui lègue une somme d’argent très importante. Il est, lui aussi, la coqueluche de l’aristocratie anglaise, peint par Gainsborough, en correspondance avec des écrivains célèbres, en particulier L. Sterne. On peut lire sa correspondance, Letters of the Late Ignatius Sancho, an African, publiée par Dawson of Pall Mall. Un de ses fils, Billy, eut une librairie au 20, Charles Street, Westminster.

Sir Thomas Fowell Buxton : né dans l’Essex en 1786, célèbre philanthrope et abolitionniste anglais. Succéda à William Wilberforce. Il est l’auteur de l’ouvrage The African Slave-Trade and its Remedies.

Kangourou : acrobate noir qui se produisit à Argyll Rooms dans Haymarket vers 1840.

Cheikh El-Bekkay : de la grande famille des Kounta, prit en 1847 le titre de cheikh El-Kunti qui revenait en réalité à son frère aîné. Il luttera de toutes ses forces contre l’hégémonie des Toucouleurs et pour cela conseillera aux descendants de Cheikou Hamadou l’alliance avec Ségou.

Amadou Cheikou, encore appelé Amadou II, et Amadou Amadou, encore appelé Amadou III, fils et petit-fils de Cheikou Hamadou. Le premier régna sans encombre de 1844 à 1852. Le second vit son règne interrompu par l’arrivée d’El-Hadj Omar. Sa mort en 1862 est mystérieuse.

Le rêve est très important chez les Bambaras et s’appuie sur leur conception de la personne, très complexe. Outre son corps, l’homme comprend une âme (ni), visible pendant les semaines qui suivent l’accouchement dans les mouvements de la fontanelle ; un double (dya), de sexe opposé ; un tere, siégeant dans le sang et la tête, et un wanzo, force néfaste qui siège principalement dans le prépuce masculin ou le clitoris féminin. C’est le ni qui quitte le corps pendant le sommeil et donc tout rêve est le souvenir de ce qu’il a vu, prémonition importante pour l’individu ou la communauté. La mort a pour effet de dissocier les éléments composant la personne. Le dya reste dans l’eau jusqu’à la naissance d’un enfant, le ni s’échappe avec le dernier souffle, le tere, libéré lui aussi, peut s’attaquer aux vivants si la mort n’est pas naturelle. Tous ces éléments sont transmis intacts au nouveau-né dans la famille du défunt, après sacrifices et actions rituelles des prêtres-féticheurs.

Les albinos sont supposés être conçus à la suite d’une rupture d’interdit, c’est-à-dire de rapports sexuels en plein jour, ce qui explique leur couleur. Ils posséderaient des forces redoutables. Quand les Bambaras pratiquaient des sacrifices humains, ils étaient les victimes recherchées.

Oïtala Ali : dernier Mansa bambara avant l’arrivée d’El-Hadj Omar dans Ségou, régna de 1856 à 1861.