Capítulo VIII

EL PARAÍSO DE LOS SUBMARINOS ALEMANES

A pesar de que el Gobierno sufrió una reconstrucción sustancial, mi propia posición no pareció verse afectada durante todo este período de tensión y cambios políticos en el país y de desastres en el extranjero. Yo estaba demasiado ocupado con los acontecimientos que se iban produciendo como para tener tiempo de preocuparme por esto. Hasta parecía que las incertidumbres que afectaban a varios de mis colegas de entonces y a los que esperaban serlo en el futuro aumentaban mi autoridad personal. No tenía ningún deseo de que me liberaran de mis responsabilidades. Lo único que quería era que se cumplieran mis deseos después de una discusión razonable. Las desgracias sólo consiguieron unirnos más a los jefes del Estado Mayor y a mí, y esta unidad se percibía en todos los círculos del Gobierno. No había rumores de intrigas ni disidencias, ni en el gabinete de Guerra ni en la cantidad mucho mayor de ministros de rango de gabinete. Desde el exterior, no obstante, se ejercía una presión constante para hacerme cambiar el método de conducir la guerra con la intención de obtener mejores resultados. «Todos estamos con el primer ministro, pero como tiene demasiado trabajo habría que liberarlo de parte de la responsabilidad que le corresponde». Ésta era la opinión persistente y se formulaban muchas teorías. Pero yo estaba totalmente decidido a conservar todos mis poderes en la conducción de la guerra, lo que sólo se conseguía si combinaba los cargos de primer ministro y ministro de Defensa. A veces produce más dificultades y más trabajo tener que superar la oposición y adaptar puntos de vista divergentes y contrarios que poseer el derecho a tomar decisiones uno mismo. Tiene suma importancia que en lo más alto haya una sola cabeza que abarque todo el campo de acción, que disponga de colaboración y corrección fieles, pero que no esté dividida en su integridad. Está claro que no habría seguido siendo primer ministro ni una hora si me hubieran privado del cargo de ministro de Defensa. El hecho de que todo el mundo lo supiera evitó todos los desafíos, incluso bajo las condiciones más desfavorables; por consiguiente, se fueron a pique muchas sugerencias bien intencionadas de los comités y otras formas de la maquinaria impersonal. Debo dejar constancia de mi gratitud hacia todos los que me ayudaron a salir airoso.

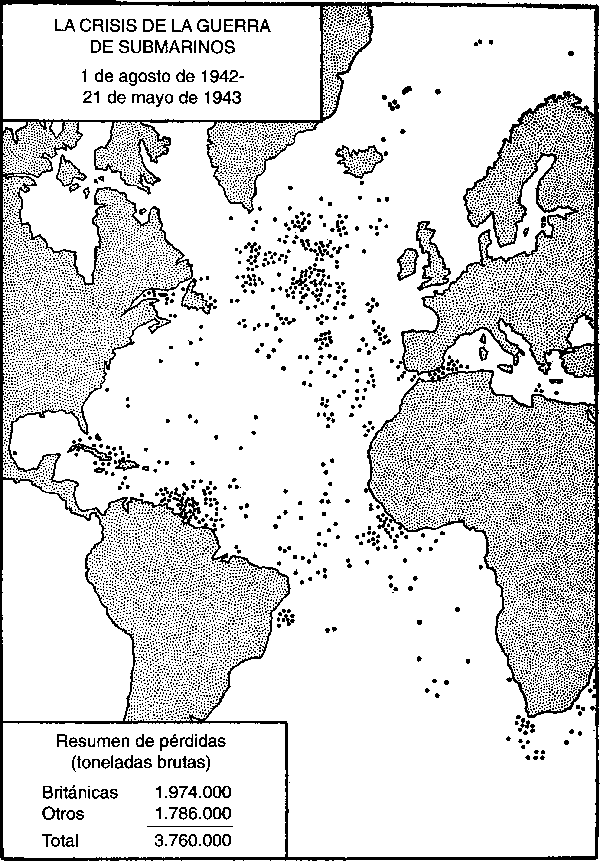

La batalla del Atlántico. Buques mercantes hundidos por submarinos alemanes en el océano Atlántico

Pero el año 1942 nos daría muchos grandes disgustos. Durante los primeros seis meses todo salió mal. En el Atlántico fue la época más dura de toda la guerra. La flota alemana de submarinos había crecido hasta sumar casi doscientos cincuenta, de los que el almirante Dönitz podía contar con casi un centenar en servicio, con quince más cada mes. Saquearon las aguas estadounidenses de forma casi incontrolable. A finales de enero habían hundido treinta y un barcos, de casi doscientas mil toneladas, frente a las costas de Estados Unidos y Canadá. En poco tiempo, el ataque se extendió hacia el sur de la costa de Hampton Roads y el cabo Hatteras, y desde allí hasta la costa de Florida. La gran vía marítima estaba repleta de embarcaciones estadounidenses y aliadas indefensas. Por esta vía circulaba la preciosa flota cisterna, en una procesión ininterrumpida, hacia y desde los puertos petrolíferos de Venezuela y el golfo de México, y tanto allí como en el Caribe, en medio de la profusión de objetivos, los submarinos alemanes escogían sus presas fundamentalmente entre los buques cisterna. Atacaron naves neutrales de todo tipo. La escalada de la masacre iba en aumento de una semana a otra. En febrero destruyeron setenta y un barcos, 384.000 toneladas, en el Atlántico, de los que todos menos dos fueron hundidos en la zona estadounidense. Fue el índice de pérdidas más alto que habíamos sufrido hasta entonces, pero fue superado en seguida.

La batalla del Atlántico. Buques mercantes hundidos por submarinos alemanes en el océano Atlántico

Toda esta destrucción, que superaba con creces todo lo conocido en esta guerra, aunque sin llegar a las cifras catastróficas del peor período de 1917, fue provocada tan sólo por entre doce y quince submarinos que recorrían la zona al mismo tiempo. Durante varios meses la protección que brindaba la Marina de Estados Unidos fue totalmente inadecuada. Sorprende, sin duda, que durante los dos años de avance de la guerra total en dirección al continente americano no se hubieran hecho más previsiones contra este ataque mortal. En virtud de la política del presidente de «ayudar en todo a Gran Bretaña, menos la guerra», habían hecho mucho por nosotros. Conseguimos cincuenta destructores antiguos y diez cúteres American Revenue. A cambio, cedimos las inestimables bases en las Antillas. Pero ahora nuestro aliado lamentaba la falta de esas embarcaciones. Después de Pearl Harbour el Pacífico ejercía una fuerte presión sobre la Armada estadounidense. No obstante, con toda la información que tenían sobre nuestras medidas de protección, tanto antes como durante la contienda, llama la atención que no se hubiera trazado ningún plan para los convoyes costeros ni para multiplicar las pequeñas embarcaciones. Tampoco se había desarrollado la defensa aérea costera. La Fuerza Aérea estadounidense, que controlaba casi todos los aviones militares que operaban desde la costa, no estaba entrenada para luchar contra submarinos mientras que la Marina de guerra, equipada con hidroaviones y vehículos anfibios, no disponía de los medios para hacerlo; en estos meses decisivos sólo se consiguió un sistema eficaz para la defensa de Estados Unidos mediante pasos dolorosos y titubeantes.

Habríamos sufrido desastres mucho peores si los alemanes hubiesen enviado sus grandes buques de superficie a hacer incursiones en el Atlántico pero Hitler estaba obsesionado con la idea de que teníamos intenciones de invadir muy pronto el norte de Noruega. Sin poder quitarse esta idea de la cabeza, sacrificó una oportunidad fabulosa y concentró en aguas noruegas todas las naves de superficie disponibles y muchos submarinos valiosos. Decía que «Noruega es la zona donde se decidirá el destino de esta guerra». No cabe duda, como bien sabe el lector, que fue muy importante, pero en este momento los alemanes tenían una magnífica oportunidad en el Atlántico. En vano abogaron los almirantes por una ofensiva naval. Su führer se mantuvo inflexible y su decisión estratégica quedó reforzada por la escasez de petróleo combustible. En enero ya había enviado a Trondheim el Tirpitz, su único acorazado, pero el más poderoso del mundo, y el día doce decidió llamar a sus puertos de base a los cruceros de combate Scharnhorst y Gneisenau, que llevaban casi un año bloqueados en Brest, lo que provocó un incidente que causó en Inglaterra tanta conmoción y tantas protestas que requiere una digresión.

Las graves pérdidas que sufrimos en el Mediterráneo y la inutilización transitoria de toda nuestra flota oriental nos había obligado a enviar a casi todos nuestros aviones lanzatorpedos para proteger a Egipto contra una posible invasión por mar. Pero se hicieron todos los preparativos posibles para vigilar Brest y para atacar cualquier misión con bombas y torpedos, por aire y por mar. También se colocaron minas a lo largo de la ruta supuesta, tanto en el canal de la Mancha como cerca de la costa holandesa. El Almirantazgo calculaba que se intentaría atravesar el paso de Calais por la noche; en cambio, el almirante alemán prefirió aprovechar la oscuridad para eludir nuestras patrullas al salir de Brest y burlar las baterías de Dover durante el día. Zarpó de Brest antes de medianoche el día once.

La mañana del doce estaba neblinosa y cuando se descubrieron los barcos enemigos se estropeó el radar de nuestros aviones de patrulla. Nuestro radar costero tampoco los detectó. En ese momento pensamos que se trataba de un accidente desafortunado. Pero después de la guerra supimos que el general Martini, el jefe del radar alemán, había elaborado un plan con sumo cuidado. Se dio nuevo ímpetu a la interferencia alemana intencionada, que hasta ese momento no había surtido demasiado efecto, con la incorporación de bastantes equipos nuevos pero, para no despertar sospechas, se puso en funcionamiento de forma gradual de modo que las interferencias fueron en aumento un poco cada día. Por consiguiente, a nuestros operadores no les llamó la atención y nadie sospechó que fuera algo insólito. Sin embargo, el doce de febrero la interferencia era tan intensa que de hecho el radar que vigilaba el mar quedó inutilizado; de modo que el Almirantazgo no recibió la noticia hasta las 11.25. A esta hora los cruceros que habían escapado y su poderosa escolta aérea y de destructores se encontraban a unos treinta kilómetros de Boulogne. Poco después de mediodía las baterías de Dover abrieron fuego con sus grandes cañones; la primera fuerza de ataque, compuesta por cinco torpederas a motor, se hizo a la mar de inmediato y atacó. Seis aviones Swordfish lanzatorpedos, procedentes de Manston, en Kent, a las órdenes del capitán de corbeta Esmonde (que había encabezado el primer ataque al Bismarck), despegaron sin esperar el apoyo de más de diez Spitfire. Los Swordfish, atacados ferozmente por los cazas enemigos, descargaron sus torpedos sobre el enemigo pero pagaron un precio muy elevado: no regresó ninguno y sólo se rescataron cinco supervivientes. A Esmonde le concedieron la Cruz de la Victoria a título póstumo.

Las oleadas sucesivas de bombarderos y de bombarderos lanzatorpedos atacaron al enemigo hasta el anochecer. Fueron amargos y confusos los combates con los cazas alemanes, en los que sufrimos mayores bajas que el enemigo por su superioridad numérica. Cuando los cruceros alemanes llegaron frente a las costas holandesas, a eso de las 15.30, cinco destructores procedentes de Harwich aprovecharon para atacar lanzando sus torpedos a unos tres mil metros bajo un fuego tremendo. Sin que la afectaran ni las baterías de Dover ni los torpedos, la escuadra prosiguió su curso y, la mañana del día trece, llegó a destino. La noticia dejó atónita a la opinión pública británica que no podía comprender algo que le parecía, como es natural, una muestra de la supremacía alemana en el canal de la Mancha. Poco después nuestro servicio secreto supo que tanto el Scharnhorst como el Gneisenau habían sido víctimas de las minas que habíamos arrojado desde el aire. El Scharnhorst estuvo fuera de servicio durante seis meses y el Gneisenau no volvió a aparecer en la guerra. Sin embargo esta información no se podía dar a conocer, de modo que la ira nacional fue vehemente.

Para aplacar las quejas se llevó a cabo una investigación oficial y se informó de los hechos que se podían hacer públicos. Mirado de forma retrospectiva y en sus aspectos más amplios, el episodio resultó sumamente ventajoso para nosotros. «Cuando hable por radio el lunes próximo por la noche —cablegrafió el presidente—, mencionaré a aquellos que tratan el episodio del canal de la Mancha como si fuera una derrota. Estoy cada vez más convencido de que el hecho de que todos los barcos alemanes estén en Alemania simplifica nuestro problema naval conjunto en el Atlántico septentrional». Pero en ese momento le pareció muy mal a todos los participantes de la gran alianza, salvo a nuestros círculos más secretos.

Mientras tanto, continuó reinando la confusión a lo largo de la costa atlántica de Estados Unidos. El comandante de un submarino alemán informó a Dönitz que en diez ocasiones sendos submarinos pudieron encontrar objetivos en abundancia. Durante el día descansaban en el fondo y por la noche aprovechaban su gran velocidad de superficie para elegir la mejor presa. Casi todos los torpedos que llevaban se cobraron una víctima, y cuando se les acabaron los torpedos el cañón resultó casi igual de eficaz. Las ciudades de la orilla atlántica, donde durante un tiempo los muelles permanecieron completamente iluminados, escuchaban todas las noches el fragor de la batalla, veían arder a los barcos que se hundían lejos de la costa y rescataban a los supervivientes y heridos. Estaban muy resentidos con el gobierno, que se sentía muy avergonzado. Sin embargo, a los estadounidenses es más fácil enfurecerlos que intimidarlos.

En Londres tomamos nota de estas desgracias con preocupación y tristeza. El diez de febrero ofrecimos voluntariamente a la Armada estadounidense veinticuatro de nuestros rastreadores antisubmarinos mejor equipados y diez corbetas con su tripulación entrenada, que nuestro aliado agradeció. Los primeros llegaron a Nueva York a principios de marzo. No era mucho, pero era lo máximo que podíamos dejarles. «Fue todo lo que dio, era todo lo que podía dar». Los convoyes costeros no podían comenzar hasta que no estuviera todo organizado y se reunieran las escoltas. Las embarcaciones y los aviones de combate disponibles al principio sólo se usaban para patrullar las zonas peligrosas pero el enemigo las evadía fácilmente y buscaba sus presas en otro lado. Entonces se puso mayor énfasis entre Charleston y Nueva York, mientras que por el Caribe y el golfo de México merodeaban submarinos aislados, con una libertad y una insolencia bastante insoportables. Se hundieron casi medio millón de toneladas, en su mayor parte a menos de quinientos kilómetros de la costa estadounidense, y casi la mitad eran buques cisterna. Sólo dos submarinos alemanes fueron hundidos en aguas estadounidenses por aviones estadounidenses, y hasta el catorce de abril ninguna nave de superficie obtuvo ninguna presa frente a las costas de ese país, cuando el destructor estadounidense Roper se cobró la primera.

En Europa finalizó el mes de marzo con la heroica proeza de Saint-Nazaire, el único lugar de toda la costa atlántica donde podía fondear el Tirpitz para ser reparado si sufría alguna avería. Si se podía destruir el muelle, uno de los más grandes del mundo, cualquier misión del Tirpitz en el Atlántico, saliendo de Trondheim, resultaría mucho más peligrosa y puede que no valiera la pena intentarla siquiera. Nuestros comandos estaban listos para entrar en la refriega y ésta era una hazaña gloriosa estrechamente relacionada con la alta estrategia. Encabezada por el capitán de fragata Ryder, de la Armada británica, con el teniente coronel Newman, del Regimiento de Essex, el veintiséis de marzo zarpó de Falmouth una expedición de destructores y lanchas de cabotaje que transportaba cerca de doscientos cincuenta comandos. Tenían que recorrer seiscientos cincuenta kilómetros en aguas que el enemigo patrullaba de forma constante y subir ocho kilómetros por el estuario del Loira.

El objetivo era destruir la compuerta de la gran esclusa. El Campbeltown, uno de los cincuenta antiguos destructores estadounidenses, que transportaba en la proa tres toneladas de explosivos detonantes, llegó hasta la compuerta de la esclusa a pesar del fuego cerrado y mortífero. Allí, a las órdenes del capitán de corbeta Beattie, se escurrió y se prepararon los detonadores de las principales cargas de demolición para que estallaran más tarde. Desde sus cubiertas saltaron a tierra el comandante Copeland y un grupo de desembarco para destruir las máquinas del muelle. Los alemanes los recibieron con una fuerza abrumadora y comenzó un combate feroz. Todos los miembros del grupo de desembarco murieron o fueron capturados, menos cinco. Las naves del capitán de fragata Ryder, aunque les dispararon desde todos los flancos, permanecieron milagrosamente a flote durante su huida a mar abierto con el resto de la fuerza y lograron regresar sanas y salvas. Pero todavía faltaba la gran explosión. Algo había salido mal con los detonadores, y sólo al día siguiente, cuando un grupo numeroso de oficiales y técnicos alemanes inspeccionaban los restos del Campbeltown, éste estalló con una fuerza devastadora matando a centenares de alemanes y haciendo añicos la gran esclusa para el resto de la guerra. Los alemanes trataron con respeto a los prisioneros, cuatro de los cuales recibieron la Cruz de la Victoria, pero castigaron con dureza a los valientes franceses que, sin pensarlo, salieron de todas partes para colaborar en lo que esperaban que sería la vanguardia de su liberación.

Finalmente, el uno de abril, la Armada estadounidense consiguió poner en marcha un sistema parcial de convoyes, que al principio no podían ser más que saltos diurnos de alrededor de doscientos kilómetros entre fondeaderos protegidos realizados por grupos de embarcaciones con una escolta, que quedaban paralizados por la noche. En un día cualquiera había más de ciento veinte barcos que necesitaban protección entre Florida y Nueva York. Los consiguientes retrasos representaban otro tipo de inconveniente. Hasta el catorce de mayo no zarpó de Hampton Roads el primer convoy totalmente organizado hacia Cayo Hueso. A partir de entonces, el sistema se amplió rápidamente hacia el norte, hasta Nueva York y Halifax y, a finales de mes, finalmente se completó la cadena a lo largo de la costa este desde Cayo Hueso hacia el norte, lo que supuso un alivio inmediato y una disminución de las pérdidas.

A partir de entonces, el almirante Dönitz trasladó su punto de ataque al Caribe y el golfo de México donde todavía no funcionaba el sistema de los convoyes. Yendo más lejos, también comenzaron a aparecer submarinos alemanes frente a la costa de Brasil y en el río San Lorenzo, pero hasta el final del año no comenzó a funcionar un sistema completo y encadenado de convoyes para abarcar unas zonas tan extensas. Sin embargo, en junio se produjo una mejora y los últimos días de julio se pueden considerar el final de la terrible masacre a lo largo de la costa estadounidense. En siete meses, las pérdidas aliadas en el Atlántico, causadas sólo por submarinos alemanes, ascendieron a más de tres millones de toneladas, entre las que se incluyen ciento ochenta y un barcos británicos de 1.130.000 toneladas. Menos de una décima parte de ellas ocurrió en convoyes. Todo esto le costó al enemigo, hasta julio, apenas catorce submarinos hundidos en todo el océano Atlántico y el Ártico; de estas presas, sólo seis se perdieron en aguas de América del Norte.

A partir de entonces recuperamos la iniciativa. Sólo en el mes de julio se destruyeron cinco submarinos alemanes frente a la costa atlántica, aparte de seis alemanes y tres italianos más en otros sitios. Este total de catorce en un mes, la mitad de los cuales correspondieron a escoltas de convoyes, nos dio ánimos. Era lo mejor que se había conseguido hasta ese momento; aunque la cantidad de submarinos nuevos que entraban en servicio cada mes seguía superando la cifra de nuestras presas. Además, cada vez que comenzábamos a ganar el almirante Dönitz trasladaba los submarinos. Teniendo a su disposición los océanos siempre podía ganar un período breve de inmunidad en una zona nueva. En mayo un convoy transatlántico perdió siete barcos a más de mil kilómetros al oeste de Irlanda. A continuación se produjo un ataque cerca de Gibraltar y reaparecieron los submarinos en torno a Freetown. Una vez más, Hitler acudió en nuestra ayuda insistiendo en que tenía que haber un grupo de submarinos preparados para rechazar un intento de ocupación de las Azores o Madeira por parte de los aliados. Sus ideas en este sentido no estaban totalmente equivocadas, pero su exigencia coincidió con el final de los tiempos idílicos en la costa estadounidense.

El ataque de los submarinos enemigos fue lo que más daño nos causó. A los alemanes les habría convenido jugárselo todo en ello. Recuerdo que mi padre decía: «En política, cuando consigas apoderarte de algo bueno no lo sueltes», que además es un principio de estrategia importante. Del mismo modo que Göring cambió una y otra vez sus objetivos aéreos en la batalla de Gran Bretaña en 1940, en este momento la guerra de submarinos se debilitó en cierto modo por repartirse entre distintos objetivos. De todos modos, constituyó un acontecimiento terrible en un mal momento.

Vendría bien relacionar aquí el curso de los acontecimientos en otros sitios y apuntar brevemente el avance de la batalla del Atlántico hasta finales de 1942.

En el mes de agosto los submarinos alemanes dirigieron su atención hacia la zona en torno a Trinidad y la costa norte de Brasil, donde los barcos que transportaban bauxita a Estados Unidos para la industria aeronáutica y el tráfico de embarcaciones con suministros para Oriente Próximo constituían los objetivos más atractivos. Otros operaban cerca de Freetown; algunos llegaron tan al sur como el cabo de Buena Esperanza, e incluso algunos penetraron en el océano Índico. Durante un tiempo el Atlántico meridional nos tuvo preocupados. Allí, en septiembre y octubre se hundieron cinco transatlánticos grandes que hacían el viaje de regreso por separado, pero en cambio todos nuestros transportes de tropas que iban a Oriente Próximo en convoyes salieron ilesos. Uno de los grandes barcos que se perdió fue el Laconia, de casi veinte mil toneladas, que transportaba a Inglaterra a dos mil prisioneros de guerra italianos, muchos de los cuales se ahogaron.

Una vez más, la batalla principal se libró a lo largo de las grandes rutas de los convoyes en el Atlántico septentrional. Los submarinos alemanes ya habían aprendido a respetar el poder de la aviación y para su nuevo ataque actuaron casi exclusivamente en la zona central, fuera del alcance de los aviones que tenían su base en Islandia y Terranova. Dos convoyes sufrieron graves destrozos en agosto, y uno de ellos perdió once barcos; ese mes, los submarinos alemanes hundieron ciento ocho embarcaciones, con un total de más de medio millón de toneladas. En septiembre y octubre los alemanes volvieron a su antigua práctica de ataques diurnos en inmersión. Como eran tantos los que operaban entonces como «manadas de lobos» y nosotros teníamos unos recursos tan limitados, no se pudo evitar que los convoyes sufrieran grandes bajas; sentimos intensamente la falta de suficientes aviones de muy largo alcance en el Mando Costero. La cobertura aérea todavía no se extendía a más de mil kilómetros de nuestras bases en la costa, y a apenas seiscientos cincuenta kilómetros de Terranova, lo que dejaba una amplia zona desprotegida en el centro del océano Atlántico, donde las escoltas de superficie no podía recibir ayuda desde el aire. Frente a este panorama desolador nuestros aviadores hicieron todo lo posible.

Las escoltas navales no podían alejarse mucho de los convoyes ni romper las grandes concentraciones de sus flancos, de modo que cuando atacaban las «manadas de lobos» podían saturar nuestra defensa. La única solución consistía en rodear cada convoy de suficientes aviones a fin de localizar a los submarinos alemanes próximos y obligarlos a sumergirse para despejar el camino. Pero esto tampoco era suficiente. Había que buscarlos y atacarlos con energía donde los encontráramos, tanto por mar como por aire. Los aviones, sus tripulaciones entrenadas y las armas aéreas eran demasiado escasos todavía, pero para comenzar formamos un «grupo de apoyo» de fuerzas de superficie.

Hacía mucho que se proponía esta idea pero faltaban los medios para llevarla a cabo. El primero de estos grupos de apoyo, que posteriormente se convirtieron en un factor sumamente poderoso en la guerra de submarinos, estaba formado por dos balandras, cuatro de las fragatas nuevas que empezaban a salir de los astilleros y cuatro destructores. Dotados de tripulaciones experimentadas, y muy bien entrenadas, y de las últimas armas, operando con independencia de las escoltas de los convoyes y libres de cualquier otra responsabilidad, su misión, en colaboración con la aviación, consistía en buscar, dar caza y destruir. En 1943 habitualmente un avión conducía a un grupo de apoyo hasta su presa, y al perseguir a un submarino a menudo se descubrían otros y así se descubría toda la «manada».

También se proporcionaron aviones para acompañar a los convoyes. A finales de 1942 había en servicio seis «portaaviones de escolta». Al final, se construyeron muchos en Estados Unidos, además de otros en Gran Bretaña; el primero de ellos, el Avenger, zarpó en septiembre con un convoy que se dirigía al norte de Rusia. Hicieron su primera aparición efectiva con los convoyes del norte de África a finales de octubre. Equipados con aviones navales Swordfish, cumplían su objetivo, es decir, el reconocimiento completo en profundidad, la independencia de las bases en tierra y la estrecha colaboración con las escoltas de superficie. De este modo comenzamos a ganar, utilizando todos nuestros esfuerzos y nuestro ingenio; pero el poder del enemigo también aumentaba y sufrimos numerosos contratiempos.

Entre enero y octubre de 1942 la cantidad de submarinos alemanes se duplicó con creces. Había ciento noventa y seis en servicio y nuestros convoyes en el Atlántico septentrional sufrieron el ataque de manadas más feroces y más numerosas que nunca. Tuvimos que reducir al máximo todas nuestras escoltas en aras de nuestras principales operaciones en África, y en noviembre nuestras pérdidas en el mar fueron las mayores de toda la guerra: ciento diecisiete barcos, de más de setecientas mil toneladas, sólo por obra de los submarinos alemanes, además de cien mil toneladas más por otras causas.

Tan amenazadoras eran las condiciones en las aguas más alejadas que el cuatro de noviembre convoqué personalmente a un nuevo comité antisubmarinos. Su capacidad para tomar decisiones de gran alcance desempeñó un papel importante en el conflicto. En un gran esfuerzo por aumentar el radio de acción de nuestros aviones Liberator, portadores de radares, decidimos retirarlos de la acción hasta que se introdujeran las mejoras necesarias. A instancias mías, el presidente envió a todos los aviones estadounidenses adecuados, equipados con los radares más modernos, a operar desde el Reino Unido. De este modo pudimos reanudar las operaciones en el golfo de Vizcaya con más fuerza y con un equipo mucho mejor. Todo esto trajo su recompensa en 1943.