Capítulo V

A POR EL BOTÍN

La amistad entre el pueblo británico y el italiano se remontaba a los tiempos de Garibaldi y Cavour. Cada etapa para liberar el norte de Italia del dominio austríaco y cada paso hacia la unidad y la independencia italianas había contado con las simpatías del liberalismo Victoriano. La influencia británica tuvo mucho que ver con la incorporación de Italia a la causa aliada en la primera guerra mundial. En sus primeras etapas, la llegada al poder de Mussolini y el establecimiento del fascismo como contrapeso al bolchevismo dividió a la opinión pública británica, por razones partidistas, pero no afectó las amplias bases de entendimiento entre los pueblos. Ya hemos visto que, hasta que los designios de Mussolini contra Abisinia no provocaron graves conflictos, estuvo del lado de Gran Bretaña y contra el hitlerismo y las ambiciones alemanas. Ya he contado la lamentable historia de cómo la política de Baldwin y Chamberlain con respecto a Abisinia nos trajo lo peor de ambos mundos, de cómo alejamos al dictador italiano sin menoscabar su poder y de cómo se perjudicó a la Sociedad de Naciones sin salvar a Abisinia. También vimos los intensos pero inútiles esfuerzos de Chamberlain, sir Samuel Hoare y lord Halifax por recuperar el favor de Mussolini durante el período de apaciguamiento. Por último, Mussolini estaba cada vez más convencido de que el sol de Gran Bretaña estaba en su ocaso y que el futuro de Italia podía levantarse, con la ayuda de Alemania, sobre las ruinas del imperio británico. Después de esto se produjo la creación del eje Roma-Berlín, según el cual era muy probable que Italia entrara en la guerra contra Gran Bretaña y Francia desde el primer día.

Fue sin duda sólo la prudencia lo que hizo que Mussolini esperara a ver cómo iba la guerra antes de comprometerse a sí mismo y a su país de forma irrevocable. El tiempo de espera no tuvo nada de improductivo porque cortejaban a Italia desde los dos bandos, lo cual le brindó gran consideración por sus intereses, muchos contratos rentables y tiempo para mejorar su armamento. Así pasaron los meses sombríos. Sería interesante especular lo que habría sucedido con Italia de haberse mantenido esta política. Estados Unidos, donde el voto italiano tenía mucha fuerza, podría haberle dejado claro a Hitler que cualquier intento de poner a Italia de su lado por la fuerza de las armas provocaría un grave conflicto. La paz, la prosperidad y un poder creciente habrían sido el precio de una neutralidad persistente. Cuando Hitler se involucró con Rusia, esta felicidad se podría haber prolongado de forma casi indefinida, con beneficios cada vez mayores, y Mussolini habría aparecido durante la paz o en el último año de la contienda como el estadista más sabio que conocieron la soleada península y su pueblo industrioso y prolífico, una situación más agradable que la que de hecho les aguardaba.

En las dos ocasiones en que me reuní con Mussolini en 1927, nuestras relaciones personales fueron cálidas y fluidas. Yo jamás habría alentado a Gran Bretaña romper relaciones con él por lo de Abisinia ni habría puesto a la Sociedad de Naciones en su contra, a menos que estuviéramos dispuestos a entrar en guerra como último recurso. Él, al igual que Hitler, comprendía y en cierto modo respetaba mi campaña a favor del rearme británico, aunque se alegraba de que la opinión pública británica no estuviera de acuerdo conmigo.

En la crisis en que nos encontrábamos por la desastrosa batalla de Francia, evidentemente como primer ministro tenía la obligación de hacer todo lo posible por mantener a Italia al margen del conflicto y, a pesar de no permitirme vagas esperanzas, de inmediato aproveché los recursos y las influencias que tenía a mi alcance. Seis días después de llegar a la jefatura del gobierno escribí, por deseo del gabinete, la carta a Mussolini que, junto con su respuesta, se publicó dos años después en circunstancias muy diferentes. Estaba fechada el dieciséis de mayo de 1940.

Ahora que he asumido el cargo de primer ministro y ministro de Defensa recuerdo nuestras entrevistas en Roma y quiero dirigirle, como jefe de la nación italiana, un mensaje de buena voluntad, salvando este abismo que parece cada vez más grande. ¿Es demasiado tarde para impedir que fluya un río de sangre entre el pueblo británico y el italiano? Sin duda, podemos infligirnos graves daños los unos a los otros y destrozamos con crueldad, oscureciendo el Mediterráneo con nuestras luchas. Si así lo ordena, así será; pero declaro que jamás he sido enemigo de la grandeza de Italia ni de su legislador. Es inútil predecir el curso de las grandes batallas que se están librando en Europa, pero estoy seguro de que, independientemente de lo que ocurra en el continente, Inglaterra seguirá hasta el final aunque se quede sola, como ya ha sucedido otras veces, y creo que es bastante probable que colaboren con nosotros, cada vez más, Estados Unidos y, de hecho, todo el continente americano.

Le suplico que me crea si le digo que no es por debilidad ni por temor que hago este solemne llamamiento, del que quedará constancia. Desde hace siglos, por encima de cualquier otro llamamiento, nos llega el clamor de que los herederos conjuntos de la civilización latina y cristiana no se deben alinear los unos contra los otros en una lucha a muerte. Con todo honor y respeto, le ruego que lo escuche antes de dar la aterradora señal. Nosotros no la daremos nunca.

La respuesta fue dura, pero al menos tenía el mérito del candor.

Respondo al mensaje que me envió para decirle que sin duda es consciente de los graves motivos de carácter histórico y contingente que han puesto a nuestros dos países en bandos contrarios. Sin retroceder demasiado en el tiempo, le recuerdo la iniciativa que tomó su gobierno en 1935 para que en Ginebra se impusieran sanciones contra Italia, que trataba de asegurarse un pequeño espacio del sol africano sin ocasionar el menor perjuicio a sus intereses y territorios ni a los de nadie más. Le recuerdo también el estado real de servidumbre en que se encuentra Italia en su propio mar. Si su gobierno le declaró la guerra a Alemania para hacer honor a su firma, comprenderá que el mismo sentido del honor y el respeto por los compromisos asumidos en el tratado italogermano anima a la política italiana, hoy y mañana, ante cualquier acontecimiento que se produzca.

A partir de este momento ya no tuvimos ninguna duda de la intención de Mussolini de entrar en guerra en cuanto se le presentara la oportunidad más favorable. De hecho, tomó la decisión cuando se hizo evidente la derrota de los ejércitos franceses. El trece de mayo le había dicho a Ciano que en menos de un mes le declararía la guerra a Francia y a Gran Bretaña. Su decisión oficial de declarar la guerra en la fecha más conveniente, después del cinco de junio, se impartió a los jefes del Estado Mayor italiano el veintinueve de mayo. A petición de Hitler, la fecha se postergó hasta el diez de junio.

El veintiséis de mayo, mientras todavía estaba en el aire el destino de los Ejércitos del Norte y nadie podía estar seguro de si alguno podría escapar, Reynaud voló a Inglaterra para hablar con nosotros de este asunto, que teníamos muy presente. En cualquier momento se podía producir la declaración de guerra por parte de Italia, con lo que Francia ardería en otro frente y un nuevo enemigo avanzaría ávidamente sobre ella desde el sur. La pregunta que se planteó fue si se podía hacer algo para sobornar a Mussolini. A mí me parecía que no teníamos ni la menor oportunidad, y cada hecho que el primer ministro francés presentaba como argumento me convencía más de que no había ninguna esperanza. Sin embargo, Reynaud estaba muy presionado en su país y nosotros, por nuestra parte, queríamos ser muy considerados con nuestro aliado, una de cuyas armas vitales, el Ejército, se le estaba quebrando en las manos. Aunque no había necesidad de poner en orden los graves hechos, Reynaud hizo hincapié, de forma no muy confusa, en la posible retirada de la guerra por parte de Francia. Si fuera por él seguiría luchando, pero siempre cabía la posibilidad de que lo reemplazaran otros con un temple diferente.

A instancias del gobierno francés, el veinticinco de mayo ya le presentamos una solicitud conjunta de intervención al presidente Roosevelt. En este mensaje, Gran Bretaña y Francia lo autorizamos a manifestar que comprendíamos que Italia tuviera motivos de queja contra nosotros en el Mediterráneo por cuestiones territoriales, que estábamos dispuestos a plantearnos de inmediato las reclamaciones que fueran razonables, que los aliados dejarían entrar a Italia en la Conferencia de Paz en la misma situación que cualquier beligerante, y que invitaríamos al presidente a comprobar que se cumplieran todos los acuerdos alcanzados. El presidente obró en consonancia, pero el dictador italiano rechazó sus comunicaciones oficiales de la forma más brusca. Cuando nos reunimos con Reynaud ya nos había llegado esta respuesta. El primer ministro francés sugirió hacer unas propuestas más precisas. Evidentemente, si con éstas se iba a solucionar el «estado de servidumbre» de Italia «en su propio mar», tenían que afectar la situación tanto de Gibraltar como de Suez. Francia estaba dispuesta a hacer concesiones similares con respecto a Túnez.

Nosotros no podíamos mostrarnos a favor de estas ideas, pero no porque estuviera mal examinarlas ni porque no pareciera que valiera la pena en ese momento esforzarse demasiado por mantener a Italia al margen de la guerra. Yo tenía la sensación de que nuestros asuntos habían llegado a tal extremo que no teníamos nada que ofrecerle a Mussolini que él no pudiera conseguir por sí mismo, o que Hitler no pudiera darle si nos derrotaban. No es fácil hacer tratos a último momento. Si comenzábamos a negociar la amistosa mediación del duce no podríamos seguir luchando. Mis colegas se mostraron muy rigurosos y exigentes. En realidad, lo que más nos interesaba era bombardear Milán y Turín en cuanto Mussolini declarara la guerra para ver qué le parecía eso. Reynaud, que en el fondo no estaba en desacuerdo, pareció convencido, o por lo menos satisfecho, lo que no impidió que pocos días después el gobierno francés hiciera por su cuenta un ofrecimiento directo de concesiones territoriales a Italia, que Mussolini recibió con desdén. «No tenía interés —le dijo Ciano al embajador francés, el tres de junio— en recuperar ningún territorio francés mediante la negociación pacífica. Había decidido entrar en guerra con Francia». Que era justamente lo que nos imaginábamos.

A pesar de los supremos esfuerzos de Estados Unidos, nada pudo apartar a Mussolini de su camino. El diez de junio, a las 16.45, el ministro de Asuntos Exteriores italiano informó al embajador británico que Italia se consideraría en guerra con el Reino Unido a partir de la medianoche de ese día; enviaron un comunicado similar al gobierno francés. Cuando Ciano le entregó la nota al embajador francés, François-Poncet comentó al llegar a la puerta: «Ustedes también verán que los alemanes son amos duros». Desde su balcón romano, Mussolini anunció a unas muchedumbres bien organizadas que Italia estaba en guerra con Francia y Gran Bretaña. Dicen que Ciano comentó después, disculpándose, que era «una oportunidad que sólo se presenta una vez cada cinco mil años». Pero estas oportunidades aunque sean raras, no son necesariamente buenas.

Entonces los italianos atacaron a las tropas franceses en el frente alpino y Gran Bretaña, a su vez, le declaró la guerra a Italia. Se decomisaron cinco barcos italianos que estaban retenidos en Gibraltar, y la Armada recibió órdenes de interceptar y conducir a puertos controlados todas las embarcaciones italianas que encontrara en el mar. La noche del día doce nuestros escuadrones de bombarderos después de un largo vuelo desde Inglaterra, lo que suponía que fueran poco cargados, arrojaron las primeras bombas sobre Turín y Milán, aunque esperábamos lanzar bombas más pesadas en cuanto pudiéramos usar los aeródromos franceses de Marsella.

Los franceses sólo pudieron reunir tres divisiones, con tropas de refuerzo equivalentes a otras tres para hacer frente al grupo occidental de ejércitos italianos que llegaban atravesando los pasos alpinos y siguiendo la costa de la Riviera. Estaban compuestos por treinta y dos divisiones a las órdenes del príncipe Humberto. Además, las fuertes unidades blindadas alemanas, que descendían rápidamente por él valle del Ródano, en seguida comenzaron a atravesar la retaguardia francesa. No obstante, las unidades alpinas francesas siguieron conteniendo, y hasta inmovilizando a los italianos en todos los puntos del nuevo frente, incluso después de la caída de París y de que Lyón quedara en manos alemanas. Cuando Hitler y Mussolini se reunieron en Múnich el dieciocho de junio, el duce no tenía demasiados motivos para estar orgulloso. El veintiuno de junio los italianos lanzaron una nueva ofensiva, pero las posiciones alpinas francesas resultaron impenetrables, y el gran esfuerzo italiano en dirección a Niza fue detenido en las afueras de Mentón. Pero aunque se salvó el honor del Ejército francés que estaba en el límite sureste, la marcha de los alemanes hacia el sur, detrás de ellos, hizo que no se pudiera seguir luchando y la conclusión del armisticio con Alemania se enlazó con la solicitud de Francia a Italia para que cesaran las hostilidades.

Anunciaron que el presidente Roosevelt pronunciaría un discurso el día diez por la noche. Alrededor de medianoche, lo escuché con un grupo de oficiales en la sala de Guerra del Almirantazgo, donde seguía trabajando. Pronunció unos comentarios bastante cáusticos sobre Italia: «Hoy, diez de junio de 1940, la mano que empuñaba la daga la ha clavado en la espalda de su vecino», que fueron recibidos con gruñidos de satisfacción. Me pregunté qué pasaría con el voto italiano en las elecciones presidenciales, que no estaban lejos, pero sabía que Roosevelt era un político estadounidense de lo más experimentado que no temía correr ciertos riesgos cuando veía las cosas claras. Fue un discurso magnífico, lleno de pasión, que nos transmitió un mensaje de esperanza. Mientras me duraba la fuerte impresión, y antes de acostarme, manifesté mi gratitud.

Ya había comenzado la lucha por el botín, pero Mussolini no era el único animal hambriento en busca de una presa. Al chacal se le sumó el oso.

Ya he mencionado el devenir de las relaciones anglosoviéticas hasta el comienzo de la guerra, y la hostilidad, casi hasta el extremo de una verdadera ruptura con Gran Bretaña y Francia, que surgió durante la invasión rusa a Finlandia. Alemania y Rusia colaboraban entonces tanto como se lo permitían sus profundas divergencias de intereses. Hitler y Stalin tenían mucho en común como dictadores y sus sistemas de gobierno totalitario eran similares. Mólotov le sonreía al embajador alemán, el conde Schulenburg, en todas las ocasiones importantes, apoyaba descarada y exageradamente la política alemana y alababa las medidas militares de Hitler. Cuando se produjo el ataque alemán a Noruega dijo que el gobierno soviético comprendía las medidas que Alemania se vio obligada a adoptar. No cabía duda de que los ingleses habían llegado demasiado lejos: no habían prestado la menor atención a los derechos de las naciones neutrales. «Le deseamos a Alemania un gran éxito en sus medidas defensivas». Hitler se esforzó mucho por informar a Stalin, la mañana del diez de mayo, sobre el ataque que había comenzado contra Francia y los neutrales Países Bajos. «Llamé a Mólotov —escribió Schulenburg—, que agradeció la noticia y añadió que comprendía que Alemania tenía que protegerse de un ataque anglofrancés. No dudaba de que tendríamos éxito».

Si bien, evidentemente, no conocimos estas manifestaciones hasta después de la guerra, no nos hacíamos ilusiones con respecto a la actitud de Rusia. Sin embargo, seguimos una política paciente de tratar de reanudar relaciones de tipo confidencial con Rusia, confiando en la marcha de los acontecimientos y en sus antagonismos fundamentales con Alemania. Pareció prudente recurrir a las habilidades de sir Stafford Cripps como embajador en Moscú, y él aceptó de buen grado esta misión sombría y poco prometedora. En ese momento no nos dimos cuenta de que los comunistas soviéticos odian a los políticos de la extrema izquierda incluso más que a los tories y los liberales. Cuanto más se acerca uno al sentimiento del comunismo, más detestable lo encuentran los soviéticos, a menos que se incorpore al partido. El gobierno soviético aceptó recibir a Cripps como embajador y explicó este paso a sus cómplices nazis. «La Unión Soviética —escribió Schulenburg a Berlín el veintinueve de mayo— tiene interés en conseguir de Inglaterra caucho y estaño a cambio de madera. No hay motivo para sentir aprensión con respecto a la misión de Cripps puesto que no hay motivo para dudar de la lealtad de la Unión Soviética con respecto a nosotros, y puesto que el hecho de que no haya cambiado la política soviética con respecto a Inglaterra impide que se perjudique a Alemania o a sus intereses vitales. No existe aquí el menor indicio de ningún tipo para creer que los últimos triunfos alemanes ocasionen alarma o temor hacia Alemania por parte del gobierno soviético».

La caída de Francia y la destrucción de sus ejércitos y de todo su contrapeso en Occidente debería de haber producido alguna reacción en la mente de Stalin, aunque nada pareció advertir a los líderes soviéticos de la gravedad del peligro que corrían. El dieciocho de junio, cuando la derrota de Francia era total, Schulenburg informó: «Mólotov me invitó esta noche a su despacho para expresarme las más cordiales felicitaciones del gobierno soviético por el espléndido triunfo de las Fuerzas Armadas alemanas». Esto ocurría prácticamente a un año de la fecha en la que esas mismas Fuerzas Armadas, tomando al gobierno soviético totalmente por sorpresa, cayeron sobre Rusia en cataratas de fuego y acero. Ahora sabemos que apenas cuatro meses después, en 1940, Hitler decidió emprender una guerra de exterminio contra los soviéticos, y así comenzó el largo, extenso y sigiloso desplazamiento hacia el este de esos ejércitos alemanes que habían recibido tantas felicitaciones. El recuerdo de su error de cálculo y su conducta anterior no impidió que el gobierno soviético y sus agentes y socios comunistas en todo el mundo pidieran a gritos un segundo frente, en el que Gran Bretaña, a la que habían relegado a la ruina y la servidumbre, ocuparía un lugar destacado. Sin embargo, nosotros comprendíamos mejor el futuro que estos calculadores desalmados y conocíamos sus peligros y sus intereses mejor que ellos mismos.

El catorce de junio, el día que cayó París, Moscú envió un ultimátum a Lituania, acusándola, junto con otros estados bálticos, de una conspiración militar contra la Unión Soviética y exigiendo cambios radicales de gobierno y concesiones militares. El quince de junio invadieron el país las tropas del Ejército Rojo. Letonia y Estonia recibieron el mismo tratamiento. De inmediato hubo que instalar gobiernos prosoviéticos y guarniciones soviéticas en estos pequeños países. La resistencia era imposible. El presidente de Letonia fue deportado a Rusia, y Vishinski llegó a nombrar un gobierno provisional para preparar nuevas elecciones. En Estonia se siguió la misma pauta. El diecinueve de junio, Zhdanov llegó a instalar un régimen similar. Del tres al seis de agosto dejaron de fingir la existencia de unos gobiernos prosoviéticos amistosos y democráticos y el Kremlin anexó los países bálticos a la Unión Soviética.

A las diez de la noche del veintiséis de junio se envió al ministro rumano en Moscú un ultimátum para Rumanía en el que se exigía la cesión de Besarabia y el norte de la provincia de Bucovina, solicitándose una respuesta inmediata al día siguiente. Aunque molestó a Alemania esta acción precipitada de Rusia, que ponía en peligro sus intereses económicos en Rumanía, estaba relacionada con los términos del pacto Ribbentrop-Mólotov de agosto de 1939, que reconocía el interés político exclusivo de Rusia en estas zonas del sureste de Europa. Por tanto, el gobierno alemán aconsejó a Rumanía que se rindiera. El veintisiete de junio se retiraron las tropas rumanas de estas dos provincias y los territorios pasaron a manos rusas. Las Fuerzas Armadas de la Unión Soviética quedaron de este modo firmemente asentadas a orillas del Báltico y en la desembocadura del Danubio.

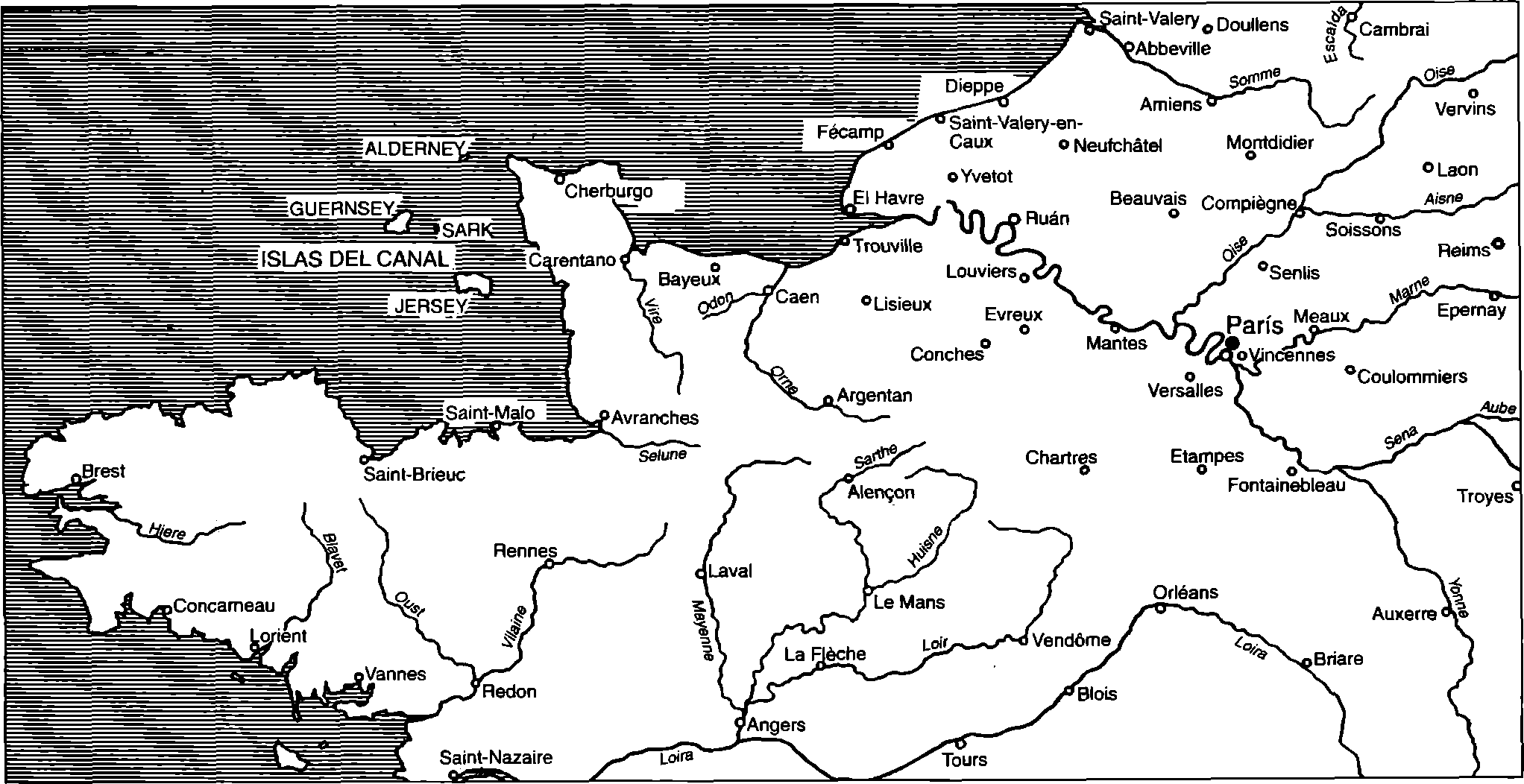

Mapa general del oeste de Francia (de Cherburgo a Brest)