Capítulo I

LA COALICIÓN NACIONAL

La furia de la tormenta, acumulada lentamente y tanto tiempo contenida, cayó sobre nosotros finalmente. Cuatro o cinco millones de hombres se enfrentaron entre sí en el primer choque de la más despiadada de todas las guerras de las que tenemos constancia. Al cabo de una semana, el frente de Francia, tras el que nos habíamos acostumbrado a vivir durante los años difíciles de la guerra anterior y la fase inicial de ésta, se quebró irremisiblemente. En tres semanas, el famoso Ejército francés sufrió una derrota aplastante y nuestro Ejército británico fue arrojado al mar y perdió todo su equipo. En un plazo de seis semanas nos encontramos solos, casi desarmados, con Alemania e Italia, triunfantes, dispuestas a echársenos encima, con toda Europa expuesta al poder de Hitler y con Japón fulminándonos desde el otro lado del mundo. En medio de estos hechos y estas perspectivas que se avecinaban asumí mis obligaciones como primer ministro y ministro de Defensa y encaré la primera misión de formar un gobierno compuesto por todos los partidos para dirigir los asuntos de Su Majestad, tanto internos como en el extranjero, con los medios que se estimasen más adecuados para el interés nacional.

Exactamente cinco años después, con una diferencia de días, se podían examinar nuestras circunstancias desde un punto de vista más favorable. Italia había sido conquistada y habían matado a Mussolini. El poderoso Ejército alemán se había rendido sin condiciones. Hitler se había suicidado. Además de las inmensas capturas del general Eisenhower, el mariscal de campo Alexander en Italia y el mariscal de campo Montgomery en Alemania tomaron prisioneros a casi tres millones de soldados alemanes en veinticuatro horas. Francia fue liberada, se recuperó, revivió. De la mano de nuestros aliados, los dos imperios más poderosos del mundo, estábamos a punto de lograr la rápida aniquilación de la resistencia japonesa. El contraste era notable, sin duda. En estos cinco años recorrimos un largo camino, difícil y peligroso. Los que murieron en él no perdieron la vida en vano. Los que avanzaron hasta el final siempre estarán orgullosos de haberlo recorrido con honor.

Al ofrecer una explicación de mi mandato y narrar la historia del famoso gobierno de coalición nacional, lo primero que tengo que hacer es aclarar el grado y la fuerza de la aportación realizada por Gran Bretaña y por su imperio, más unidos todavía ante el peligro, a la que acabó por convertirse en la causa común de tantos Estados y naciones. Lo hago sin la menor intención de establecer comparaciones envidiosas ni de despertar rivalidades sin sentido con nuestro principal aliado, Estados Unidos, al que debemos una inconmensurable y permanente gratitud. Pero conviene a los intereses comunes del mundo de habla inglesa conocer y comprender la magnitud del esfuerzo bélico británico, para lo que encargué hacer el cuadro que aparece en la página siguiente, que abarca todo el período de la guerra y demuestra que, hasta julio de 1944, Gran Bretaña y su imperio tuvieron una cantidad considerablemente mayor de divisiones en contacto con el enemigo que Estados Unidos. Esta cifra global no sólo incluye el ámbito europeo y el africano sino también la guerra en Asia contra Japón. Hasta la llegada a Normandía, en el otoño de 1944, de la gran masa del Ejército estadounidense, tuvimos el derecho a hablar por lo menos en un plano de igualdad y en general como elemento preponderante en todos los frentes de la guerra a excepción del Pacífico y Australasia; esto también es válido, hasta la fecha mencionada, con respecto a la suma de todas las divisiones, en todos los frentes, en cualquier mes. A partir de julio de 1944 el frente de lucha de Estados Unidos, representado por la cantidad de divisiones en contacto con el enemigo, se fue volviendo cada vez más preponderante y así continuó, cada vez más, hasta la victoria definitiva diez meses después.

Otra comparación que he hecho demuestra que el sacrificio realizado por Gran Bretaña y su imperio en cuanto a pérdida de vidas humanas fue superior al de nuestro valeroso aliado. El total de británicos muertos y desaparecidos dados por muertos pertenecientes a las Fuerzas Armadas ascendió a 303.240, a los que habría que añadir más de 109.000 procedentes de los dominios, la India y las colonias, lo que da un total de más de 412.240. Esta cifra no incluye los 60.500 civiles que murieron en los ataques aéreos al Reino Unido, ni las pérdidas de nuestra marina mercante ni de los pescadores que sumaron alrededor de 30.000. En comparación con esta cifra, Estados Unidos cifra sus muertos en el Ejército y en la Fuerza Aérea, la Armada, la Infantería de Marina y los Guardacostas en 322.188[32]. Cito esta sombría lista de honor confiando en que la camaradería consagrada por sangre tan valiosa siga inspirando la reverencia y la conducta del mundo anglohablante.

| «EQUIVALENCIA EN DIVISIONES» DE LAS FUERZAS TERRESTRES EN CONTACTO CON EL ENEMIGO | ||||||

| IMPERIO BRITÁNICO | ESTADOS UNIDOS | |||||

| Frente occidental | Frente oriental | Total | Frente occidental | Frente oriental | Total | |

| 1/1/1940 | 5 1/3(a) | — | 5 1/3 | — | — | — |

| 1/7/1940 | 6 | — | 6 | — | — | — |

| 1/1/1941 | 10 1/3 | — | 10 1/3(b) | — | — | — |

| 1/7/1941 | 13 | — | 13(b) | — | — | — |

| 1/1/1942 | 7 2/3 | 7 | 14 2/3 | — | 2 2/3 | 2 2/3(c) |

| 1/7/1942 | 10 | 4 2/3 | 14 2/3 | — | 8 1/3 | 8 1/3 |

| 1/1/1943 | 10 1/3 | 8 2/3 | 19 | 5 | 10 | 15 |

| 1/7/1943 | 16 1/3 | 7 2/3 | 24 1/3 | 10 | 12 1/3 | 22 1/3 |

| 1/1/1944 | 11 1/3 | 12 1/3 | 23 2/3 | 6 2/3 | 9 1/3 | 16 |

| 1/7/1944 | 22 2/3 | 16 | 38 2/3 | 25 | 17 | 42 |

| 1/1/1945 | 30 1/3 | 18 2/3 | 49 | 55 2/3 | 23 1/3 | 79 |

NOTAS E HIPÓTESIS

(a) El Cuerpo Expedicionario británico en Francia.

(b) No incluye las guerrillas en Abisinia.

(c) No incluye las tropas filipinas.

Se toma como línea divisoria entre el frente oriental y el occidental una línea norte-sur que pasa por Karachi.

Los siguientes NO se consideran frentes de operaciones:

La frontera noroccidental de la India, Gibraltar, el oeste de África, Islandia, Hawai, Palestina, Irak, Siria (salvo el 1/7/1941).

Malta se toma como frente de operaciones, y también Alaska, desde enero de 1942 hasta julio de 1943.

NO se incluyen los contingentes extranjeros, por ejemplo, los de la Francia Libre, los polacos y los checos.

En cuanto al mar, naturalmente Estados Unidos soportó casi todo el peso de la guerra en el Pacífico, y las batallas decisivas que libraron cerca de la islas Midway, en Guadalcanal y en el mar de Coral en 1942 les dieron toda la iniciativa en ese vasto territorio oceánico, abriéndoles la posibilidad de atacar todas las conquistas japonesas y al final al propio Japón. La Armada estadounidense no podía llevar al mismo tiempo el peso principal en el Atlántico y en el Mediterráneo. En este caso también estoy obligado a establecer los hechos. De los 781 submarinos alemanes y los 85 italianos que fueron destruidos en el frente europeo, en el océano Atlántico y en el Índico, de 594 dieron cuenta las fuerzas navales y aéreas británicas, que también acabaron con todos los acorazados, cruceros y destructores alemanes, además de destruir o capturar toda la flota italiana.

El cuadro de las pérdidas de submarinos es el siguiente:

| SUBMARINOS PERDIDOS | ||||

| Destruido por | alemanes | italianos | japoneses | |

| Fuerzas británicas[33] | 525 | 69 | 9 1/2 | |

| Fuerzas estadounidenses[33] | 174 | 5 | 110 1/2 | |

| Otros y causas desconocidas | 82 | 11 | 10 | |

| Totales | 781 | 85 | 130 | |

| Total de submarinos destruidos: 996. | ||||

En el aire, Estados Unidos realizó espléndidos esfuerzos por entrar en acción, sobre todo con sus bombarderos Fortaleza diurnos, en mayor escala desde los primeros momentos posteriores a Pearl Harbour, y utilizó su poder tanto contra Japón como, desde las islas Británicas, contra Alemania. Sin embargo, cuando llegamos a Casablanca en enero de 1943, de hecho ni un solo bombardero estadounidense había arrojado una bomba diurna sobre Alemania. No tardarían en dar frutos los grandes esfuerzos que estaban haciendo, pero hasta finales de 1943 Gran Bretaña había arrojado sobre Alemania un total de bombas que superaba en más de ocho toneladas las arrojadas por los aparatos estadounidenses, tanto de día como de noche, y hasta la primavera de 1944 Estados Unidos no alcanzó la preponderancia. En este aspecto, al igual que en los ejércitos y en el mar, estuvimos presentes desde el comienzo, y sólo en 1944 nos alcanzó y nos superó el enorme esfuerzo bélico de Estados Unidos.

Hay que recordar que nuestro esfuerzo en municiones, desde el principio de la ley de Préstamo y Arriendo, en enero de 1941, se incrementó en más de un quinto gracias a la generosidad de Estados Unidos. Con los materiales y las armas que nos dieron, de hecho fuimos capaces de combatir como si fuéramos una nación de cincuenta y ocho millones, en lugar de cuarenta y ocho. En cuanto al transporte, también gracias a la maravillosa producción de barcos tipo Liberty se pudo mantener el envío de suministros a través del Atlántico. Por otra parte, hay que tener en cuenta el análisis de las pérdidas de transportes por la acción del enemigo que sufrieron todos los países durante la guerra. Las cifras son las siguientes:

| Nacionalidad | Pérdidas en toneladas brutas | Porcentaje |

| Británica | 11.357.000 | 54 |

| Estadounidense | 3.334.000 | 16 |

| Todas las demás naciones (fuera del control enemigo) |

6.503.000 | 30 |

| Totales | 21.194.000 | 100 |

El 80 por 100 de estas pérdidas corresponden al océano Atlántico, incluidas las aguas costeras británicas y el mar del Norte. Apenas un 5 por 100 se perdió en el Pacífico.

No aclaro todo esto para reclamar un crédito excesivo sino para establecer sobre una base sólida, capaz de inspirar un respeto imparcial, la intensa actividad desarrollada en todas las formas de actividad bélica por el pueblo de esta pequeña isla, sobre la que recayó lo peor en esta crisis de la historia mundial.

Es probable que resulte más sencillo formar un Consejo de Ministros, sobre todo uno de coalición, en el calor de la batalla que en tiempos de paz, porque el sentido del deber domina todo lo demás y se dejan de lado los personalismos. Una vez acordado lo principal con los dirigentes de los demás partidos con el consentimiento formal de sus organizaciones, la actitud de todas las personas que convoqué fue similar a la de los soldados en acción, que acuden en seguida a los puestos que se les asignan sin cuestionar nada. Después de que se estableciera oficialmente la base del partido, me parece que la idea de egoísmo no se cruzó por la cabeza de ninguno de los innumerables caballeros que tuve que ver. Si unos pocos dudaron ello se debió tan sólo a consideraciones públicas. Esta conducta tan elevada se aplicó sobre todo a la gran cantidad de ministros conservadores y nacional-liberales que tuvieron que dejar el cargo e interrumpir su carrera y, en este momento de incomparable interés y excitación, abandonar la vida oficial, en muchos casos para siempre.

Los conservadores tenían una mayoría de más de ciento veinte escaños sobre todos los demás partidos de la Cámara juntos. Chamberlain era el líder que habían elegido. No podía evitar darme cuenta de que el hecho de que yo lo sustituyera debió de ser muy desagradable para muchos de ellos después de tantos años de críticas y a menudo de encarnizados reproches. Además, debía de ser evidente para la mayoría de ellos que toda mi vida había tenido desavenencias o conflictos con el Partido Conservador, que me había alejado de ellos con relación al libre comercio y que había vuelto como ministro de Hacienda, tras lo cual fui, durante muchos años, su principal contrincante sobre la cuestión india, en política exterior y sobre la falta de preparación para la guerra. Aceptarme como primer ministro les costó mucho y fue doloroso para muchos hombres honorables. Además, la lealtad al dirigente electo del partido es una característica fundamental de los conservadores. Si en algunas cuestiones fallaron en su obligación a la nación en los años previos a la guerra, se debió a su sentido de lealtad hacia el jefe elegido. Pero ninguna de estas consideraciones me producía la menor ansiedad, ya que sabía que todas quedarían apagadas por el ruido de los cañones.

En principio, ofrecí a Chamberlain, y él aceptó, el liderazgo de la cámara de los Comunes y el cargo de Lord Presidente, aunque esto no se había hecho público. Attlee me informó de que el Partido Laborista no podría funcionar bien con este arreglo. En una coalición, el liderazgo de la Cámara tiene que ser aceptado por la mayoría. Se lo planteé a Chamberlain y, con su aprobación, yo mismo asumí el liderazgo y lo conservé hasta febrero de 1942. Durante este período Attlee actuó como mi representante para hacer el trabajo cotidiano. Su amplia experiencia en la oposición le sirvió de gran ayuda. Yo sólo acudía en las ocasiones más importantes que fueron, sin embargo, reiteradas. Para muchos conservadores esto fue un desaire al líder de su partido. Todos admiraban su conducta personal. La primera vez que entró en la Cámara en su nueva condición (el trece de mayo), todos los miembros de su partido, que eran la gran mayoría, se pusieron en pie y lo recibieron con grandes muestras de cordialidad y aprecio. Durante las primeras semanas a mí me recibían mejor desde los escaños laboristas, pero Chamberlain me mostró una lealtad y un apoyo inquebrantables y yo me sentía seguro de mí mismo.

Algunos miembros del Partido Laborista y algunas de las figuras capaces y entusiastas que no fueron incluidas en el nuevo gobierno ejercieron bastante presión para que se hiciera una purga de los «culpables» y de los ministros que participaron en lo de Múnich o a los que se podía criticar por los numerosos inconvenientes que padecieron nuestros preparativos bélicos. Pero no era el momento adecuado para proscribir a patriotas capaces con mucha experiencia en altos cargos. Si los censores se hubiesen salido con la suya, por lo menos una tercera parte de los ministros conservadores se habrían visto obligados a dimitir. Teniendo en cuenta que Chamberlain era el líder del Partido Conservador, era evidente que este movimiento destruiría la unidad nacional. Además, yo no tenía necesidad de preguntarme si toda la culpa estaba de un solo lado. La responsabilidad oficial correspondía al gobierno de la época, pero la responsabilidad moral quedaba más repartida. Conservaba en la cabeza, con todo detalle, una lista impresionante de frases de los discursos y los votos de los ministros laboristas, y otro tanto de los liberales, todos ellos anquilosados por los acontecimientos. Nadie tenía más derecho que yo a pasar una esponja sobre el pasado; por tanto, me resistí a estas tendencias perjudiciales. «Si el presente —dije algunas semanas después— trata de juzgar al pasado, perderá el futuro». Este argumento y el tremendo peso que imponían las circunstancias aplastaron a los que pretendieron montar una caza de brujas.

Mis experiencias en esos primeros días fueron singulares. Uno convivía con la batalla, en la que se centraban todos los pensamientos y sobre lo que no se podía hacer nada. Había que constituir un gobierno, atender a los caballeros y mantener el equilibrio de los partidos. No recuerdo, ni consta en mis notas, cómo pasaba las horas. En esa época, la gestión ministerial británica estaba compuesta por entre sesenta y setenta ministros de la Corona, todos los cuales tenían que encajar como las piezas de un rompecabezas, en este caso teniendo en cuenta las exigencias de tres partidos. Tenía que recibir no sólo a las figuras principales sino también, al menos durante unos minutos, a la multitud de hombres capaces que había que seleccionar para tareas importantes. Para formar un gobierno de coalición el primer ministro tiene que conceder la debida importancia a los deseos de los líderes parlamentarios con respecto a cuáles de sus seguidores desempeñarán los cargos que se adjudican al partido, y yo respeté este principio. Si quedó fuera alguien que merecía un puesto mejor, por recomendación de las autoridades del partido, o incluso a pesar de esa recomendación, sólo puedo manifestar que lo lamento. En general, no obstante, las dificultades fueron escasas.

Clement Attlee fue para mí un colega de la experiencia bélica muy versado en la cámara de los Comunes. Nuestras únicas diferencias en puntos de vista se referían al socialismo, pero se las tragó una guerra que pronto exigió la subordinación casi total del individuo al Estado. Trabajamos juntos con gran facilidad y confianza durante todo el período de gobierno. Arthur Greenwood fue un sabio asesor muy valiente además de un amigo bueno y servicial.

A sir Archibald Sinclair, como líder oficial del Partido Liberal, le daba vergüenza aceptar el cargo de ministro de Aviación porque a sus seguidores les parecía que debía formar parte del gabinete de Guerra; pero esto iba en contra del principio de tener un gabinete de Guerra reducido, de modo que propuse que se incorporara a ese gabinete cada vez que surgiera algún asunto relacionado con cuestiones políticas fundamentales o con la unión de los partidos. Era mi amigo y había sido mi segundo en el mando cuando, en 1916, comandé el 6.º de Fusileros Reales Escoceses en Ploegsteert («Plug Street»), y personalmente estaba deseando participar en el gran campo de acción que le había reservado. Tras no pocas discusiones, la cuestión se resolvió amigablemente. Emest Bevin, al que conocí al principio de la guerra, durante el intento de mitigar la gran necesidad de barcos pesqueros que tenía el Almirantazgo, tuvo que consultar al Sindicato de Transportes y de Obreros en General, del que era secretario, antes de incorporarse al equipo en el importante puesto de ministro de Trabajo. Hubo que esperar dos o tres días, pero valió la pena. El sindicato, el más grande de toda Gran Bretaña, respondió con unanimidad que estaba de acuerdo en que aceptase y nos apoyó de forma constante durante cinco años, hasta que ganamos.

El que planteó mayores dificultades fue lord Beaverbrook. Yo creía que podía prestarnos un servicio de la máxima calidad. Como consecuencia de mis experiencias en la guerra anterior, decidí separar la producción y el diseño de aviones del ministerio de Aviación y quise nombrarlo ministro de Producción Aérea. Al principio se mostró renuente a emprender esta tarea y, evidentemente, al ministerio de Aviación no le agradó que se separara la rama de producción. Hubo más resistencias a su nombramiento. Sin embargo, yo estaba seguro de que nuestra vida dependía de la afluencia de aviones nuevos; necesitaba su energía vital y vehemente, de modo que persistí en mi opinión.

Por deferencia a las opiniones mayoritarias expresadas en el Parlamento y en la prensa era imprescindible que el gabinete de Guerra fuera reducido, por tanto comencé con sólo cinco miembros, de los que sólo uno, el ministro de Asuntos Exteriores, tenía un departamento a su cargo. Naturalmente, eran los líderes de los principales partidos de la época. Para poder dirigir la situación con mayor comodidad habitualmente era necesaria la presencia del ministro de Hacienda y el líder del Partido Liberal y a medida que fue pasando el tiempo fue aumentando el número de «asistentes permanentes». Pero toda la responsabilidad correspondía a los cinco ministros que componían el gabinete de Guerra, que eran los únicos que tenían derecho a perder la cabeza si no ganábamos. Los demás podían sufrir por los defectos de los departamentos, pero no como consecuencia de la política de Estado. Fuera del gabinete de Guerra, cualquiera podía decir: «No puedo asumir la responsabilidad por esto o por lo otro». La responsabilidad política correspondía a instancias superiores, lo que ahorró numerosas preocupaciones a muchas personas en los días que estaban a punto de caer sobre nosotros.

En mi larga experiencia política ocupé la mayoría de los altos cargos del Estado, pero reconozco que el puesto que me tocó en ese momento fue el que más me gustó. Es justo considerar ruin el poder que se complace en tratar con prepotencia a los demás seres humanos o en contribuir a la pompa personal. Pero el poder en una crisis nacional, cuando un hombre cree saber las órdenes que tiene que dar, es una bendición. En cualquier campo de acción no puede haber comparación entre las posiciones del número uno, y el número dos, tres o cuatro. Las obligaciones y los problemas de todas las personas son completamente diferentes y en muchos sentidos más difíciles que los de los números uno. Para el número dos o el tres siempre es una desgracia tener que poner en marcha un plan de acción o una política porque no sólo ha de tener en cuenta las ventajas de esa política sino también la opinión de su superior; no sólo lo que tiene que recomendar sino también lo que es adecuado recomendar desde su posición; no sólo lo que hay que hacer sino cómo conseguir que se apruebe y que se lleve a cabo. Además, el número dos o el tres tendrá que tener en cuenta a los números cuatro, cinco y seis, o tal vez a algún brillante desconocido, aunque sea el número veinte. La ambición, por sí misma por lograr la fama, está presente en todas las mentes. Siempre hay varios puntos de vista que pueden ser acertados y muchos que son plausibles. En 1915, con la situación en los Dardanelos, me arruiné e hice fracasar una empresa importante porque traté de llevar a cabo una operación bélica importante y decisiva desde una posición subordinada. No es aconsejable intentar algo así. Esta lección me ha calado muy hondo.

En cambio, estando en la cima todo es mucho más fácil. Un líder que ha sido aceptado sólo tiene que estar seguro de lo que conviene hacer, o al menos tomar una decisión al respecto. Los apoyos con los que cuenta un número uno son impresionantes. Si tropieza, hay que respaldarlo. Si se equivoca, hay que disimularlo. Si duerme, no hay que molestarlo sin necesidad. Si no sirve, hay que eliminarlo. Pero este último proceso extremo no puede realizarse todos los días y, por cierto, menos cuando acaba de ser elegido.

Los cambios fundamentales en la dirección de la maquinaria bélica fueron más reales que aparentes. Decía Napoleón que «una Constitución debe ser breve y confusa». Los organismos que ya existían se mantuvieron intactos. No se cambiaron las personalidades oficiales. El gabinete de Guerra y el comité de jefes del Estado Mayor al principio se siguieron reuniendo todos los días, igual que antes. Al otorgarme a mí mismo el cargo de ministro de Defensa, con el consentimiento del rey, no introduje ningún cambio legal ni constitucional. Había procurado no definir ni mis derechos ni mis obligaciones. No solicité poderes especiales ni a la Corona ni al Parlamento. Sin embargo, se entendía y se aceptaba que yo asumiría la dirección general de la guerra, con el apoyo del gabinete de Guerra y de la cámara de los Comunes. El cambio fundamental que se produjo cuando asumí el cargo fue, evidentemente, el hecho de que un ministro de Defensa con poderes indefinidos se encargara de la supervisión y la dirección del comité de jefes del Estado Mayor. Como este ministro coincidía con el primer ministro, tenía todos los poderes inherentes a este cargo, que incluían poderes muy amplios para seleccionar y despedir a todos los personajes profesionales y políticos. De modo que, por primera vez, el comité de jefes del Estado Mayor asumía el lugar que le correspondía en contacto directo y diario con el jefe ejecutivo del gobierno y, de acuerdo con él, ejercía el control absoluto de la conducción de la guerra y las Fuerzas Armadas.

La posición del Primer Lord del Almirantazgo y la de los secretarios de Estado de Guerra y Aviación se vio afectada de forma decisiva de hecho, aunque no en la forma. Ya no pertenecían al gabinete de Guerra ni asistían a las reuniones del comité de jefes del Estado Mayor. Siguieron siendo totalmente responsables de sus departamentos, pero rápidamente y de forma casi imperceptible dejaron de ser responsables de la formulación de planes estratégicos y de la conducción diaria de las operaciones, de las que se ocupaba el comité de jefes del Estado Mayor, actuando directamente bajo la supervisión del ministro de Defensa y primer ministro y, por tanto, con la autoridad del gabinete de Guerra. Los tres ministros de las Fuerzas Armadas, personas muy capaces y muy amigas mías a las que elegí para desempeñar estos cargos, actuaban sin ninguna ceremonia; organizaban y administraban estas fuerzas, cada vez mayores, y colaboraban todo lo que podían de una forma sencilla y práctica, muy inglesa. Disponían de la máxima información porque pertenecían al comité de Defensa y tenían acceso permanente a mí. Sus subordinados profesionales, los jefes del Estado Mayor, lo discutían todo con ellos y los trataban con el máximo respeto. Pero había una dirección general de la guerra a la que se sometían con lealtad. Jamás se derogaron ni se pusieron en entredicho sus facultades, y dentro de este círculo todo el mundo podía decir lo que pensaba; pero la dirección efectiva de la guerra quedó en poco tiempo en muy pocas manos, y lo que antes parecía tan difícil se volvió mucho más sencillo, dejando aparte a Hitler, desde luego. A pesar de la turbulencia de los acontecimientos y de los numerosos desastres que tuvimos que soportar, la maquinaria funcionaba de forma casi automática, y uno vivía en una corriente de pensamiento coherente que se podía traducir con gran rapidez en una acción ejecutiva.

Aunque la espantosa batalla se desarrollaba entonces al otro lado del canal, y sin duda el lector estará impaciente por llegar allí, creo que éste es el momento adecuado para describir el sistema y la maquinaria para dirigir los asuntos militares y de otro tipo que establecí y puse en práctica desde los primeros días que tuve el poder. Soy un gran partidario de resolver los asuntos oficiales por escrito. No cabe duda de que, visto retrospectivamente, a buena parte de lo que se pone por escrito de una hora a otra bajo el impacto de los acontecimientos le puede faltar proporción o es posible que no llegue a ser verdad. Estoy dispuesto a correr ese riesgo. Salvo en la jerarquía de la disciplina militar, siempre es mejor expresar opiniones y deseos que dar órdenes. Sin embargo, las directrices escritas procedentes del jefe de un gobierno legítimamente constituido y ministro encargado especialmente de la defensa eran tan importantes que, aunque no se expresaran como órdenes, con mucha frecuencia se concretaban formalmente.

Para asegurarme de que no se usara mi nombre de forma poco rigurosa, durante la crisis de julio emití la siguiente minuta:

Que quede bien claro que todas las órdenes que yo emita se darán por escrito, o se confirmarán por escrito inmediatamente después, y que no me hago responsable de ninguna cuestión relacionada con la defensa nacional con respecto a la que se diga que he tomado decisiones que no consten por escrito.

Cuando me despertaba, alrededor de las ocho, leía todos los telegramas y, desde la cama, dictaba una serie ininterrumpida de minutas y directrices a los departamentos y al comité de jefes del Estado Mayor, que se iban mecanografiando por relevos a medida que se hacían y se entregaban de inmediato al general Ismay, el subsecretario (militar) del gabinete de Guerra, que era mi representante en el comité de jefes del Estado Mayor y que venía a verme a primeras horas de la mañana. De este modo disponía de mucho material por escrito para presentarle al comité cuando se reunían a las diez y media. Ellos estudiaban mi punto de vista al mismo tiempo que analizaban la situación general, de modo que, entre las tres y las cinco de la tarde, a menos que surgiera alguna dificultad entre nosotros que requiriera más consultas, teníamos preparada toda una serie de órdenes y telegramas enviados por mí o por los jefes del Estado Mayor y acordados entre nosotros, por lo general tomando de inmediato todas las decisiones que hacían falta.

En la guerra total es casi imposible establecer límites precisos entre los problemas militares y los que no lo son. Que no hubiera fricciones de este tipo entre los militares y los miembros del gabinete de Guerra se debió, en primer lugar, a la personalidad de sir Edward Bridges, el secretario del gabinete de Guerra. Este hombre hijo de un antiguo poeta laureado, no sólo era un trabajador competente e incansable sino también un hombre de una fuerza, una habilidad y un encanto personal excepcionales, sin el menor rastro de envidia. Lo único que le importaba era que la secretaría del gabinete de Guerra estuviera al servicio del primer ministro y del gabinete de Guerra lo mejor posible. Jamás se le ocurría pensar en su propia posición personal, y los funcionarios civiles y los militares de la secretaría no se levantaban nunca la voz.

Para las cuestiones más importantes, o en caso de que hubiera diferencias de opinión, yo convocaba una reunión del comité de Defensa del gabinete de Guerra que, en un principio, comprendía a Chamberlain, Attlee y los tres ministros de las Fuerzas Armadas, y a la que asistían los jefes del Estado Mayor. Estas reuniones formales fueron cada vez menos frecuentes a partir de 1941[34]. A medida que la maquinaria comenzó a funcionar mejor llegué a la conclusión de que ya no eran necesarias las reuniones diarias del gabinete de Guerra con la presencia de los jefes del Estado Mayor. Por tanto, al final establecí lo que entre nosotros conocíamos como «el desfile de los lunes del gabinete». Todos los lunes se celebraba una reunión importante, a la que asistían el gabinete de Guerra en pleno, los ministros de las Fuerzas Armadas y el ministro de Seguridad Interior, el ministro de Hacienda, los ministros de los Dominios y de la India, el ministro de Información, los jefes del Estado Mayor y el jefe oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores. En estas reuniones, cada uno de los jefes del Estado Mayor, por turnos, presentaba su versión de todo lo que había ocurrido durante los siete días previos, y a continuación el ministro de Asuntos Exteriores daba su versión sobre los acontecimientos importantes que se hubieran producido en los asuntos de su incumbencia. Los demás días de la semana el gabinete de Guerra se reunía solo, y se le presentaban todas las cuestiones importantes sobre las que había que tomar una decisión. También asistían otros ministros cuando se debatían asuntos que competían directamente a sus departamentos. Los miembros del gabinete de Guerra hacían circular todos los informes relacionados con la guerra y leían todos los telegramas importantes que yo enviaba. A medida que fue aumentando la confianza, el gabinete de Guerra tuvo una intervención cada vez menos activa en cuestiones operacionales, aunque las observaban con suma atención y pleno conocimiento. Me quitaron de encima casi todo el peso de los asuntos internos y del partido, con lo que pude concentrarme en el tema principal. Con respecto a todas las operaciones futuras de importancia, siempre los consulté con tiempo pero, si bien examinaban meticulosamente las cuestiones, con frecuencia preferían que no les informara sobre fechas y detalles, y de hecho en varias ocasiones me lo impidieron cuando estaba a punto de revelárselos.

Nunca tuve la intención de plasmar el cargo de ministro de Defensa en un departamento; para esto habría hecho falta legislación, y todos los ajustes delicados que he descrito, la mayoría de los cuales se resolvían gracias a la buena voluntad personal, se habrían tenido que acordar mediante un inoportuno proceso constitucional. Sin embargo existía y funcionaba, bajo la dirección personal del primer ministro, el ala militar de la secretaría del gabinete de Guerra, que antes de la guerra había sido la secretaría del Comité de Defensa Imperial al frente de la que se encontraban el general Ismay, con el coronel Hollis y el coronel Jacob como sus dos jefes de sección, y un grupo de jóvenes oficiales de las tres armas especialmente seleccionados. Esta secretaría constituía el personal de la sede del Ministerio de Defensa y tengo con ellos una deuda inconmensurable. El general Ismay, el coronel Hollis y el coronel Jacob fueron ascendiendo en rango y reputación en el transcurso de la guerra, y ninguno de ellos fue sustituido. En una esfera tan íntima y tan relacionada con cuestiones secretas, los reemplazos perjudican la resolución permanente y eficaz de los asuntos.

Después de algunos cambios que se produjeron al principio, se mantuvo una estabilidad casi pareja en el comité de jefes del Estado Mayor. Al finalizar su mandato como jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, en septiembre de 1940, el capitán general Newall fue nombrado gobernador de Nueva Zelanda y le sucedió el general Portal, reconocido como la estrella de la Fuerza Aérea, que siguió conmigo durante toda la guerra. Sir John Dill, sucesor del general Ironside en mayo de 1940, siguió siendo jefe del Estado Mayor del Imperio hasta que me acompañó a Washington en diciembre de 1941. Entonces lo nombré mi Representante Militar personal ante el presidente y jefe de nuestra Misión del Estado Mayor Conjunto. Sus relaciones con el general Marshall, Jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, fueron un contacto valioso para todas nuestras empresas, y cuando murió al pie del cañón un par de años después le concedieron el honor único de ser enterrado en el cementerio de Arlington, el Valhala que hasta entonces se reservaba exclusivamente para los guerreros estadounidenses. Le sucedió como Jefe del Estado Mayor del Imperio sir Alan Brooke, que permaneció a mi lado hasta el final.

A partir de 1941 y durante casi cuatro años, la primera parte de los cuales transcurrieron en medio de grandes desgracias y desilusiones, el único cambio que se produjo en este grupo reducido, tanto entre los jefes como en el personal de Defensa, se debió a la muerte en servicio del almirante Pound, todo un récord en la historia militar británica. El presidente Roosevelt consiguió un grado similar de continuidad en su propio círculo. Los jefes del Estado Mayor estadounidense (el general Marshall, el almirante King y el general Arnold, a los que se unió posteriormente el almirante Leahy) comenzaron juntos cuando Estados Unidos entró en la guerra y no fueron sustituidos nunca. Tanto nosotros como los estadounidenses formamos con prontitud el comité de jefes del Estado Mayor Conjunto, hecho que nos supuso una ventaja inestimable a todos. Hasta ese momento no había ocurrido nada semejante entre aliados.

No puedo decir que siempre estuviéramos de acuerdo entre nosotros, ni siquiera a nivel nacional, pero surgió una especie de entendimiento entre los jefes del Estado Mayor británico y yo de que era preferible tratar de convencernos que de imponernos los unos a los otros. Evidentemente, el hecho de que todos hablásemos el mismo idioma técnico y tuviésemos en común buena parte de nuestra doctrina militar y nuestra experiencia bélica facilitó las cosas. En esta escena tan cambiante nos movíamos como un bloque, y el gabinete de Guerra nos daba cada vez más libertad y nos apoyaba con una constancia incansable y a toda prueba. No hubo ninguna división, como ocurrió en la guerra anterior, entre políticos y militares, que se aplicaban términos peyorativos que impedían ver las cosas con claridad. Estuvimos muy unidos y establecimos una amistad que creo que fue muy valorada.

La eficacia de una Administración en tiempos de guerra depende fundamentalmente de que las decisiones que emanan de la máxima autoridad reconocida se obedezcan realmente de forma estricta, fiel y puntual. Esto se consiguió en Gran Bretaña durante esta época de crisis debido a la intensa fidelidad, la comprensión y la entusiasta decisión del gabinete de Guerra con respecto al objetivo fundamental al que nos habíamos consagrado. Según las directrices que se daban, se desplazaban barcos, tropas y aviones y giraban las ruedas de las fábricas. Mediante todos estos procesos, y gracias a la confianza, la indulgencia y la lealtad con que fui apoyado, pronto pude dar una orientación integral a casi todos los aspectos de la guerra, algo sin duda necesario por lo espantoso de la situación. El método fue aceptado porque todos se daban cuenta de lo cerca que estaban la muerte y la ruina, y no sólo la muerte individual, que es la experiencia universal, sino también, y mucho más imperiosa, la vida de Gran Bretaña, su mensaje y su gloria.

Cualquier narración de los métodos de gobierno que se desarrollaron durante la coalición nacional quedaría incompleta si no explicara la serie de mensajes personales que envié al presidente de Estados Unidos y a los jefes de Estado de otros países extranjeros y a los gobiernos de los dominios. Es imprescindible describir esta correspondencia. Cuando el gabinete me enviaba las decisiones concretas que harían falta sobre las líneas que había que seguir, yo mismo redactaba y dictaba estos documentos, en su mayor parte partiendo de la base de que eran una correspondencia íntima e informal con amigos y compañeros de trabajo. Por lo general, a uno le cuesta menos expresar sus pensamientos cuando utiliza sus propias palabras. Sólo de vez en cuando le leía el texto al gabinete de antemano. Como conocía su punto de vista, hacía mi trabajo con la facilidad y la libertad necesarias. Por supuesto, estaba muy de acuerdo con el ministro de Asuntos Exteriores y su departamento, y las diferencias de opinión las resolvíamos juntos. Hacía circular estos telegramas, en algunos casos después de enviarlos, entre los principales miembros del gabinete de Guerra y, cuando tenían que ver con él, también se los enviaba al secretario de Dominios. Antes de enviarlos, evidentemente, comprobaba las cuestiones y los datos con cada departamento, y casi todos los mensajes militares pasaban por las manos de Ismay para llegar a los jefes del Estado Mayor. Esta correspondencia no se oponía en absoluto a los comunicados oficiales ni al trabajo de los embajadores. De hecho, se convirtió en el canal de muchas cuestiones vitales y desempeñó una parte importante en mi manera de conducir la guerra, a veces incluso más que mis obligaciones como ministro de Defensa.

El círculo más selecto, que tenía total libertad para expresar sus opiniones, casi siempre quedaba satisfecho con mis versiones y cada vez me otorgaba más confianza. Por ejemplo, las diferencias con las autoridades estadounidenses, insuperables a un nivel secundario, se resolvían en pocas horas mediante un contacto directo al máximo nivel. De hecho, a medida que fue pasando el tiempo, la eficacia de resolver los asuntos al máximo nivel se hizo tan notoria que tuve que tener cuidado para no dejar que se convirtiera en un medio para solucionar los asuntos departamentales ordinarios. Más de una vez tuve que negarme a aceptar la petición de mis colegas de dirigirme personalmente al presidente sobre importantes cuestiones de detalle. 5i hubiésemos dejado que éstas se entremetiesen en nuestra correspondencia personal habrían acabado por destruir su privacidad y, por tanto, su valor.

Mis relaciones con el presidente poco a poco se volvieron tan estrechas que los principales asuntos entre los dos países prácticamente se resolvían mediante estos intercambios personales entre los dos. De este modo conseguimos un entendimiento perfecto. Como presidente de Gobierno y de la República, Roosevelt hablaba y actuaba con autoridad en todas las esferas y yo, que tenía detrás al gabinete de Guerra, representaba a Gran Bretaña con la misma flexibilidad. De este modo se logró un grado muy alto de común acuerdo, y tanto el ahorro de tiempo como la reducción en la cantidad de personas informadas fueron muy valiosos. Yo enviaba los cables a la embajada de Estados Unidos en Londres, que estaba en contacto directo con el presidente en la Casa Blanca mediante aparatos que le enviaban los mensajes cifrados La diferencia horaria contribuyó a la velocidad con la que se recibían las respuestas y se resolvían las cuestiones. Un mensaje que yo preparara por la tarde, por la noche, o incluso hasta las dos de la noche, le llegaba al presidente antes de que él se fuera a dormir, y con frecuencia me llegaba una respuesta cuando me despertaba a la mañana siguiente. En total, le envié novecientos cincuenta mensajes y recibí alrededor de ochocientas respuestas. Tenía la sensación de estar en contacto con un gran hombre, además de un amigo afectuoso y el máximo paladín de las altas causas que ambos defendíamos.

El lunes trece de mayo de 1940 solicité a la cámara de los Comunes, convocada especialmente, un voto de confianza para la nueva Administración. Después de informar de los avances realizados para cubrir los distintos cargos, les dije: «No tengo nada que ofrecer, excepto sangre, sudor, lágrimas y fatiga». En toda nuestra larga historia ningún primer ministro había sido capaz de presentar al Parlamento y a la nación un programa tan breve y tan popular al mismo tiempo. Finalicé con estas palabras:

Me preguntan: «¿Cuál es nuestra política?». Y yo les digo: Combatir por mar, por tierra, por aire, con toda nuestra voluntad y con toda la fuerza que nos dé Dios; combatir contra una tiranía monstruosa, jamás superada en el catálogo oscuro y lamentable de crímenes humanos. Ésa es nuestra política. Me preguntan: «¿Cuál es nuestro objetivo?». Puedo responder con dos palabras: La victoria, la victoria a toda costa, la victoria a pesar del terror; la victoria, por largo y difícil que sea el camino; porque sin la victoria no hay supervivencia. Fíjense bien: no sobreviviría el imperio británico; no sobreviviría todo lo que el imperio británico representa, no sobrevivirían los impulsos de los siglos, que hacen que la humanidad avance hacia su objetivo. Pero asumo mi misión con optimismo y esperanza. Estoy seguro de que nuestra causa no puede fallar entre los hombres. En este momento siento que tengo derecho a reclamar la ayuda de todos y digo: «Vengan, pues, avancemos juntos, aunando nuestras fuerzas».

Sobre estas cuestiones sencillas, la Cámara votó de forma unánime y se levantó la sesión hasta el veintiuno de mayo.

De este modo todos comenzamos a trabajar en nuestra común tarea. Nunca recibió un primer ministro británico de sus colegas del gabinete la auténtica y leal ayuda que recibí durante los cinco años siguientes de estos hombres de todos los partidos del Estado. El Parlamento, a pesar de mantener una crítica libre y activa, brindó un apoyo constante y abrumador a todas las medidas propuestas por el gobierno, la nación se mantuvo unida y entusiasmada como nunca antes lo había estado. Menos mal que así fue, porque estaban a punto de caer sobre nosotros unos acontecimientos de un orden más terrible de lo que nadie hubiera previsto.

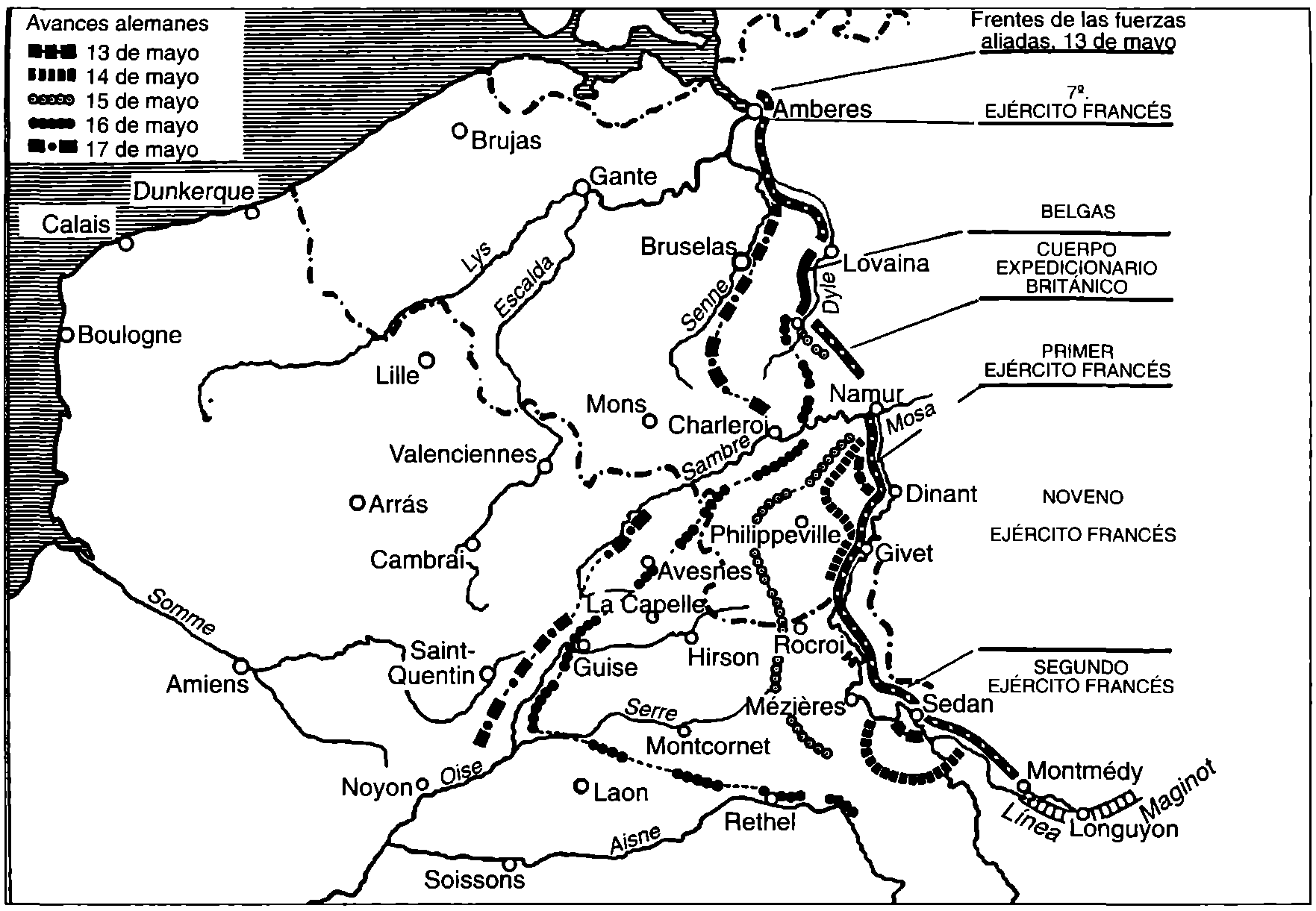

Avances alemanes en días sucesivos, del 13 al 17 de mayo de 1940