Capítulo XV

LA VICTORIA EN EL DESIERTO

Apesar del armisticio y de Oran y del final de nuestras relaciones diplomáticas con Vichy, adonde se había trasladado el gobierno francés a las órdenes del mariscal Pétain, nunca dejé de sentirme unido a Francia. Los que no hayan estado sometidos a las tensiones personales que afectaron a destacados franceses en la espantosa ruina de su país deberían tener cuidado al juzgar a los individuos. Escapa al ámbito de esta narración introducirnos en el laberinto de la política francesa. Pero estaba seguro de que esta nación haría todo lo posible por la causa común, según se le presentaran los hechos. Cuando les dijeron que su única salvación consistía en seguir los consejos del ilustre mariscal, y que Inglaterra, que les había proporcionado tan poca ayuda, no tardaría en ser conquistada o en rendirse, a las masas no les quedaron demasiadas opciones. Pero estoy seguro de que querían que ganásemos y de que nada les daría mayor alegría que vernos continuar la lucha con energía. Nuestra primera obligación era apoyar con lealtad al general De Gaulle en su valiente constancia. El siete de agosto firmé con él un acuerdo militar referido a cuestiones prácticas. Sus conmovedores discursos se hicieron conocidos en Francia y en el mundo a través de la radio británica. El hecho de que el gobierno de Pétain lo condenara a muerte glorificó su nombre. Hicimos todo lo que pudimos para ayudarlo y magnificar su movimiento.

Al mismo tiempo era necesario mantenerse en contacto no sólo con Francia sino incluso con Vichy. Por consiguiente, siempre traté de hacer todo lo posible. Me alegré mucho de que a finales de 1940 Estados Unidos enviara a Vichy a un embajador de tanta influencia y personalidad como el almirante Leahy, tan cercano al presidente. En repetidas ocasiones le insistí al primer ministro canadiense, Mackenzie King, para que mantuviera en Vichy al hábil y consumado Dupuy. Así por lo menos teníamos una ventana que daba a un patio al que no teníamos ningún otro acceso. El veinticinco de julio le envié un acta al ministro de Asuntos Exteriores diciéndole: «Quiero promover una especie de conspiración colusoria en el gobierno de Vichy, por la que ciertos miembros de ese gobierno, tal vez con el consentimiento de los restantes, desaparezcan en el norte de África para negociar mejor por Francia desde la costa del norte de África y desde una posición de independencia. A tal fin, usaría tanto alimentos como otros incentivos, además de los argumentos obvios». Nuestra política permanente era hacer sentir al gobierno de Vichy y a sus miembros que, por lo que a nosotros respectaba, nunca era demasiado tarde. Independientemente de lo que hubiera ocurrido en el pasado, Francia era nuestra camarada de tribulaciones y, salvo una guerra entre nosotros, nada le impediría ser nuestra compañera en la victoria.

Esto era duro para De Gaulle, que lo había arriesgado todo y mantenía la bandera flameando, pero cuyo puñado de seguidores fuera de Francia no se podían considerar una alternativa efectiva al gobierno francés. Sin embargo, hicimos todo lo posible por aumentar su influencia, su autoridad y su poder. Por su parte, naturalmente que le molestaba que tuviéramos tratos con Vichy y pensaba que sólo teníamos que serle fíeles a él. Asimismo, le parecía esencial para su postura ante el pueblo francés mantener una actitud orgullosa y altiva con respecto a «la pérfida Albión», a pesar de ser un exiliado que dependía de nuestra protección y vivía entre nosotros. Tenía que ser descortés con los británicos para demostrar a los ojos franceses que no era un títere nuestro. Sin duda llevaba adelante esta política con perseverancia. Incluso un día me explicó su técnica, y comprendí plenamente las dificultades extraordinarias de su problema. Siempre admiré su increíble fuerza. Hiciera lo que hiciere Vichy, para bien o para mal, no lo abandonaríamos ni desalentaríamos las adquisiciones para su creciente dominio colonial. Sobre todo, no permitiríamos que regresara a Francia ninguna parte de la Flota francesa, inmovilizada entonces en los puertos coloniales franceses. A veces, al Almirantazgo le preocupaba que Francia nos declarara la guerra, aumentando así nuestras numerosas preocupaciones. Yo siempre creí que, una vez demostrada nuestra decisión y nuestra capacidad para seguir luchando indefinidamente, el espíritu del pueblo francés no permitiría nunca que el gobierno de Vichy diera un paso tan antinatural. De hecho, para entonces existía un intenso entusiasmo y camaradería hacia Gran Bretaña, y las esperanzas francesas crecían a medida que pasaban los meses. Esto lo reconoció hasta Laval cuando fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores de Pétain.

En Italia la situación era diferente. Al desaparecer Francia como combatiente, y con Gran Bretaña decidida a luchar por su vida en el frente interno, Mussolini bien podía sentir que se haría realidad su sueño de dominar el Mediterráneo y de reconstruir el antiguo imperio romano. Aliviado de toda necesidad de protegerse de los franceses en Túnez, podía seguir reforzando el numeroso ejército que había reunido para invadir Egipto. Sin embargo, el gabinete de Guerra estaba decidido a defender a Egipto contra todos, con los recursos que pudieran escatimarle a la batalla interna decisiva, aunque esto resultaba sumamente difícil porque el Almirantazgo se declaraba incapaz de hacer pasar ni siquiera convoyes militares por el Mediterráneo, por el peligro aéreo, y todo tenía que pasar por el cabo de Buena Esperanza, con lo que era posible que le quitáramos recursos a la batalla de Gran Bretaña sin contribuir a la batalla de Egipto. Es extraño que, cuando en ese momento todas las partes implicadas estábamos tranquilas y contentas, uno se estremezca al pensar en ello después.

Cuando Italia declaró la guerra, el diez de junio de 1940, el Servicio Secreto británico calculó (y ahora sabemos que no se equivocaba) que, aparte de sus guarniciones en Abisinia, Eritrea y Somalia, había alrededor de 215.000 soldados italianos en las provincias costeras del norte de África. Las fuerzas británicas en Egipto alcanzaban quizá los cincuenta mil hombres, que tenían que ocuparse tanto de defender la frontera occidental como de la seguridad interna del país. Por tanto, teníamos muy pocas probabilidades a nuestro favor en el terreno, aparte de que los italianos también tenían muchos más aviones.

Durante julio y agosto ellos entraron en acción en muchos puntos. Hubo una amenaza desde Kassala hacia el oeste en dirección a Jartum. Cundió la alarma en Kenia por temor a que una expedición italiana marchara seiscientos cincuenta kilómetros hacia el sur, desde Abisinia en dirección al río Tana y Nairobi. Bastantes fuerzas italianas entraron en la Somalia británica. Pero todas estas preocupaciones eran insignificantes en comparación con la invasión a Egipto, que evidentemente se estaba preparando a gran escala. Incluso antes de la guerra se construyó una carretera estupenda junto a la costa desde la base principal de Trípoli, pasando por Tripolitania y Cirenaica, hasta la frontera con Egipto. A lo largo de esta carretera hacía meses que circulaba mucho tráfico militar. Poco a poco se fueron estableciendo y llenando grandes polvorines en Bengasi, Darna, Tobruk, Bardiya y As Salum. Esta carretera tenía más de mil seiscientos kilómetros de largo y todo este enjambre de guarniciones italianas y depósitos de suministros se ensartaban como las cuentas en un cordel.

Al principio de la carretera y cerca de la frontera egipcia se había reunido y organizado pacientemente un ejército italiano compuesto por setenta u ochenta mil hombres, con gran cantidad de equipo moderno, frente al que resplandecía Egipto como premio. A sus espaldas se extendía la larga carretera de vuelta a Trípoli, ¡y después el mar! Si esta fuerza, acumulada poco a poco, semana a semana, durante años, pudiera avanzar hacia el este de forma continua, conquistando todo lo que pretendiera impedirle el paso, tendría un futuro brillante. Si pudiera llegar hasta las regiones fértiles del delta desaparecería toda preocupación sobre el largo camino de regreso. Pero en cambio, si le ocurriera alguna desgracia muy pocos regresarían. En el ejército de operaciones y en la serie de grandes depósitos de suministros situados a lo largo de la costa en otoño había por lo menos trescientos mil italianos que podían retirarse tranquilamente hacia el oeste, siguiendo la carretera sólo de forma gradual o poco sistemática, por más que nadie los molestara, pero esto les llevaría varios meses. Y si perdían la batalla en la frontera egipcia, si se rompía el frente del ejército y si no les daban tiempo, estaban condenados a ser capturados o a morir. Sin embargo, en julio de 1940, no se sabía quién ganaría la batalla.

Nuestra principal posición defendida en ese momento era la cabeza de línea de Marsá Matru. Había una buena carretera hacia el oeste, hasta Sidi Barrani, pero desde allí hasta la frontera, en As Salum, no había ninguna carretera capaz de mantener una fuerza considerable durante mucho tiempo cerca de la frontera. Algunas de nuestras mejores tropas permanentes habían formado una pequeña fuerza mecanizada de cobertura y se habían dado órdenes de atacar los puestos fronterizos italianos en cuanto estallara la guerra. Por tanto, en menos de veinticuatro horas cruzaron la frontera, pillaron por sorpresa a los italianos, que todavía no se habían enterado de la declaración de guerra, y tomaron prisioneros. La noche siguiente, el doce de junio, tuvieron un éxito similar y el día catorce capturaron los fuertes de frontera de Capuzzo y Maddalena y tomaron doscientos veinte prisioneros. El día dieciséis el ataque fue más intenso, destruyeron doce carros de combate, interceptaron un convoy en la carretera de Tobruk a Bardiya y capturaron a un general.

En esta guerra reducida pero animada, nuestras tropas sentían que jugaban con ventaja y en seguida se consideraron los amos del desierto. Hasta que se enfrentaran con grandes formaciones o con puestos fortificados podían ir donde quisieran, recogiendo trofeos en duros enfrentamientos. Cuando dos ejércitos se aproximan todo depende de cuál de ellos domina sólo el suelo sobre el cual se encuentra y duerme y cuál domina todo lo demás. Lo aprendí en la guerra de los bóers, en la que no dominábamos nada, aparte de las hogueras de nuestros campamentos y vivaques, mientras que los bóers se movían por todo el país a su capricho. Las bajas oficiales italianas durante los tres primeros meses fueron de casi tres mil quinientos hombres, de los que setecientos eran prisioneros; las nuestras apenas superaron las ciento cincuenta. De modo que la primera fase de la guerra que Italia le declaró al imperio británico comenzó con una ventaja para nosotros.

Sentí la imperiosa necesidad de hablar de los graves hechos inminentes en el desierto de Libia con el propio general Wavell. No conocía a este distinguido oficial, del que dependían tantas cosas, y le pedí al secretario de Estado de Guerra que lo hiciera venir durante una semana para hacer consultas en cuanto pudiera encontrar una oportunidad. Llegó el ocho de agosto. Trabajó mucho con los estados mayores y mantuvo varias largas conversaciones conmigo y con Edén. En ese momento, el mando en Oriente Próximo comprendía una extraordinaria amalgama de problemas militares, políticos, diplomáticos y administrativos de gran complejidad. Después de un año de altibajos, mis colegas y yo nos dimos cuenta de la necesidad de repartir las responsabilidades en Oriente Próximo entre un comandante en jefe, un ministro de Estado y un intendente general para ocuparse de los problemas de suministro. A pesar de no estar del todo de acuerdo con el uso que hacía el general Wavell de los recursos que tenía a su disposición, me pareció mejor dejarlo al mando. Admiraba sus excelentes cualidades y me impresionaba la confianza que le tenían tantas personas. Como consecuencia de las conversaciones en el Estado Mayor, me escribió Dill, con el pleno consentimiento de Edén, que la Oficina de Guerra estaba tomando medidas para enviar de inmediato a Egipto más de ciento cincuenta carros y muchos cañones. La única cuestión que quedaba por decidir era si darían la vuelta al cabo de Buena Esperanza o correrían el riesgo de atravesar el Mediterráneo. Insistí con fuerza en el Almirantazgo para que enviaran un convoy directamente por el Mediterráneo, un tema que se debatió mucho. Mientras tanto, el gabinete aprobó el embarque y el envío de la fuerza blindada, postergando la decisión definitiva sobre el camino que había que seguir hasta que el convoy se aproximara a Gibraltar. Esta opción estuvo pendiente de nuestra decisión hasta el veintiséis de agosto; para entonces sabríamos mucho más sobre la inminencia de un ataque italiano. No se perdió el tiempo. La decisión de realizar esta transfusión de sangre mientras nos preparábamos para enfrentarnos a un peligro mortal fue al mismo tiempo espantosa y correcta. Nadie titubeó.

Hasta la caída de Francia compartieron el control del Mediterráneo la Flota británica y la francesa. Después salió Francia y entró Italia. La Flota italiana, poderosa numéricamente, y su potente Fuerza Aérea se alineaban contra nosotros. La situación pareció tan formidable que lo primero que se planteó el Almirantazgo fue abandonar el Mediterráneo oriental y concentrarse en Gibraltar. Me opuse a esta política que, aunque justificada en teoría por la fuerza de la Flota italiana, no correspondía con mi impresión de su valor de combate, aparte de significar la ruina de Malta. Se decidió combatir en los dos extremos. Las cargas que tenía que soportar entonces sobre el Almirantazgo, sin embargo, eran pesadas al máximo. Por el peligro de invasión era necesaria una gran concentración de flotillas y embarcaciones pequeñas en el canal de la Mancha y en el mar del Norte. Los submarinos alemanes, que en agosto comenzaron a operar desde los puertos del golfo de Vizcaya, provocaron graves daños a nuestros convoyes atlánticos, aunque ellos mismos no sufrieron demasiadas pérdidas. Hasta entonces no se había puesto a prueba la Flota italiana. No podíamos quitarnos de la cabeza la posibilidad de una declaración de guerra por parte de Japón, con todo lo que esto significaría para nuestro imperio en Oriente. Por consiguiente, no es extraño que al Almirantazgo le preocupara mucho todo lo que supusiera arriesgar los buques de guerra en el Mediterráneo y que estuviera muy tentado de adoptar la defensiva más estricta en Gibraltar y Alejandría. Por mi parte, yo no veía motivos para que la gran cantidad de barcos destinados al Mediterráneo no tuvieran una participación activa desde el principio. Había que reforzar Malta, tanto con escuadrones aéreos como con tropas. Aunque evidentemente se había suspendido todo el tráfico comercial, y todos los grandes convoyes con tropas destinados a Egipto tenían que dar la vuelta al cabo de Buena Esperanza, no me resignaba a aceptar el cierre absoluto del mar interior. De hecho, tenía la esperanza de que si enviábamos unos cuantos convoyes especiales podíamos provocar una prueba de fuerza con la Flota italiana. Esperaba que esto ocurriera y que Malta contara con las guarniciones necesarias y con aviones y cañones antiaéreos antes de la aparición, que yo ya temía, de los alemanes en este escenario. Durante todos los meses de verano y otoño mantuve discusiones amistosas aunque tensas con el Almirantazgo sobre este aspecto de nuestro esfuerzo bélico.

No obstante, no conseguí convencer al Almirantazgo de enviar la fuerza blindada, o por lo menos sus vehículos, a través del Mediterráneo, de modo que todo el convoy prosiguió su camino dando la vuelta al cabo de Buena Esperanza.

Esta situación me causó tristeza y desconcierto. De hecho, no se produjo en Egipto ningún desastre grave. A pesar del poderío aéreo italiano, en todas partes mantuvimos la iniciativa y Malta se mantuvo en el primer plano de los acontecimientos como base avanzada para las operaciones ofensivas contra las comunicaciones de Italia con las fuerzas que tenía en África.

Nuestra preocupación con respecto a la invasión de Egipto por parte de Italia fue superada ampliamente, como supimos después, por la del mariscal Graziani, el comandante de la operación. Pocos días antes de la fecha de comienzo prevista, pidió que se postergara un mes. La respuesta de Mussolini fue que si no atacaba el lunes lo sustituirían. El mariscal respondió que cumpliría las órdenes. Según Ciano, «nunca se ha emprendido una operación militar con tanta oposición por parte de sus comandantes».

El trece de septiembre, el principal ejército italiano comenzó su largamente esperado avance a través de la frontera de Egipto. Contaba con seis divisiones de infantería y ocho batallones de carros de combate. Nuestras tropas de apoyo contaban con tres batallones de infantería, uno de carros, tres baterías y dos escuadrones de vehículos blindados. Recibieron la orden de plantear un ataque en retirada, un tipo de operación que les convenía por su calidad y su conocimiento del desierto. El ataque italiano comenzó con una fuerte descarga sobre nuestras posiciones próximas a la población fronteriza de As Salum. Al despejarse el polvo y el humo aparecieron las fuerzas italianas alineadas en un orden increíble. Al frente estaban los motoristas, en una formación perfecta, de flanco a flanco y de delante hacia atrás; detrás estaban los carros ligeros y muchas filas de vehículos mecánicos. Según un coronel británico, el espectáculo parecía «una fiesta de cumpleaños en la base militar de Aldershot». El 3.º de la Guardia de Coldstream, que se enfrentó a este imponente despliegue, se fue retirando lentamente y nuestra artillería cobró numerosas víctimas entre todos estos blancos que tan generosamente se le presentaban.

Más al sur, dos grandes columnas enemigas atravesaron el extenso desierto al sur de la larga cadena que corre paralela al mar y que sólo se podía atravesar en Halfaya: el «paso del fuego eterno», que desempeñó su papel en todas nuestras batallas posteriores. Cada columna italiana estaba formada por varios centenares de vehículos, con los carros de combate, los cañones anticarro y la artillería delante, y con la infantería montada en camiones en el centro. A esta formación, que utilizaron varias veces, la llamamos el «erizo». Nuestras fuerzas se replegaban ante estas cifras tan elevadas y aprovechaban cualquier oportunidad para hostigar al enemigo, cuyos movimientos parecían erráticos e indecisos. Graziani explicó después que a último momento decidió cambiar su plan de un movimiento envolvente en el desierto y «concentrar todas mis fuerzas a la izquierda para efectuar un movimiento relámpago a lo largo de la costa, hasta Sidi Barraní». Por consiguiente, la gran masa italiana se desplazó lentamente a lo largo de la carretera de la costa siguiendo dos caminos paralelos y atacaron en oleadas de infantería, transportada en camiones, en grupos de cincuenta. La Guardia de Coldstream se replegó hábilmente a su comodidad, desde As Salum a posiciones sucesivas durante cuatro días, infligiendo graves castigos a su paso.

El día diecisiete el ejército italiano llegó a Sidi Barrani. Nuestras bajas sumaron cuarenta, entre muertos y heridos, mientras que las del enemigo fueron diez veces más, además de ciento cincuenta vehículos destrozados. Aquí, después de alargar sus comunicaciones cien kilómetros, los italianos se instalaron para pasar los tres meses siguientes. Nuestras pequeñas columnas móviles los acosaban constantemente y sufrieron graves dificultades de mantenimiento. Al principio, Mussolini estaba «radiante de alegría» pero, a medida que las semanas se fueron alargando hasta convertirse en meses, su satisfacción disminuyó. Sin embargo, en Londres teníamos la certeza de que, en dos o tres meses, un ejército italiano mucho más numeroso de lo que podríamos reunir nosotros reanudaría su avance para capturar el delta. Aparte de que siempre podían aparecer los alemanes. Por supuesto, ni nos imaginábamos la larga interrupción que se produjo después del avance de Graziani. Era razonable suponer que se libraría una gran batalla en Marsá Matru. Las semanas que ya habían transcurrido dieron tiempo a que nuestras preciadas unidades blindadas dieran la vuelta al cabo de Buena Esperanza sin que, de momento, el retraso provocara ningún inconveniente.

Cuando miro atrás a todas estas preocupaciones, recuerdo la historia del anciano que decía en su lecho de muerte que había tenido muchos problemas en su vida, la mayoría de los cuales nunca existieron. No cabe duda de que esto se podía aplicar a mi vida en septiembre de 1940. Los alemanes fueron derrotados en la batalla aérea de Gran Bretaña y ni siquiera intentaron una invasión. De hecho, a esas alturas Hitler ya había vuelto la mirada hacia el este. Los italianos no insistieron en atacar Egipto. La brigada de carros de combate que tuvo que dar la vuelta al cabo de Buena Esperanza llegó a tiempo, sin duda que no para una batalla defensiva en Marsá Matru en septiembre, sino para una operación posterior increíblemente más ventajosa. Encontramos la manera de reforzar Malta antes de que emprendieran contra ella un ataque aéreo serio y nadie se atrevió a desembarcar en la isla fortaleza en ningún momento. Así transcurrió septiembre.

Entonces Mussolini cometió una nueva, aunque no totalmente inesperada atrocidad en el Mediterráneo, que produjo problemas desconcertantes y tuvo consecuencias trascendentales en los asuntos que nos agobiaban.

El duce adoptó la decisión definitiva de atacar Grecia el quince de octubre de 1940 y, antes del amanecer del día veintiocho el ministro italiano en Atenas le presentó un ultimátum al general Metaxas, el primer ministro griego. Mussolini exigía que se permitiera la circulación de tropas italianas por todo el país. Al mismo tiempo, el ejército italiano de Albania invadió Grecia en distintos puntos. El gobierno griego, cuyas fuerzas no estaban en absoluto desprevenidas en la frontera, rechazó el ultimátum y también invocó la garantía ofrecida por Chamberlain el trece de abril de 1939 que estábamos obligados a respetar. Siguiendo las recomendaciones del gabinete de Guerra y las de su propio corazón, Su Majestad le respondió al rey de Grecia: «Vuestra causa es nuestra causa; lucharemos contra un enemigo común». Yo respondí a la solicitud del general Metaxas: «Le daremos toda la ayuda que esté en nuestras manos. Lucharemos contra un enemigo común y compartiremos una victoria común». Este compromiso se cumplió durante largo tiempo.

Aparte de unos cuantos escuadrones aéreos, una misión británica y tal vez algunas tropas simbólicas, no teníamos nada que dar; incluso nos costaba sustraer esta insignificancia de los apasionados proyectos que ya se encendían en el frente de Libia. Un dato estratégico destacado nos llamó la atención de inmediato: ¡Creta! No podíamos dejar que los italianos se apoderaran de ella. Teníamos que conseguirla primero y de una sola vez. Tuve la suerte de que en ese momento Eden estuviera en Oriente Próximo, de modo que tenía a un colega ministerial para tratar la cuestión en el lugar preciso. Le telegrafié y, a instancias del gobierno griego, pocos días después nuestras fuerzas ocuparon la bahía de Souda, el mejor puerto de Creta.

Es una triste historia la de la bahía de Souda. No se produjo la tragedia hasta 1941. Creo que tuve tanto control directo sobre la dirección de la guerra como el que podía tener cualquier hombre público en cualquier país en ese momento. Lo que yo sabía, la fidelidad y la colaboración activa del gabinete de Guerra, la lealtad de todos mis colegas, la siempre creciente eficacia de nuestro aparato bélico, todo esto permitió alcanzar una intensa concentración de la autoridad constitucional. Sin embargo, lo que hizo el mando de Oriente Próximo fue mucho menos de lo que se le ordenó y lo que todos deseábamos. Para apreciar las limitaciones de la actividad humana debemos recordar que estaban ocurriendo muchas cosas en distintos sentidos y al mismo tiempo. Sin embargo, sigue pareciéndome increíble que no hayamos podido convertir la bahía de Souda en una ciudadela anfibia fortificada por toda Creta.

La invasión italiana de Grecia desde Albania fue otro serio revés para Mussolini. El primer ataque fue repelido con muchas pérdidas, y los griegos contraatacaron de inmediato. El ejército griego, al mando del general Papagos, demostró mayor destreza en la guerra de montaña, en la que resultó más hábil y más aventajado que su enemigo. A finales de año, gracias a su habilidad, los italianos tuvieron que desplazarse cincuenta kilómetros detrás de la frontera albanesa a lo largo de todo el frente. Durante varios meses, veintisiete divisiones italianas quedaron inmovilizadas en Albania por dieciséis divisiones griegas. La notable resistencia griega contribuyó en gran medida a animar a los demás países balcánicos y el prestigio de Mussolini se hundió.

La victoria del desierto, de diciembre de 1940 a enero de 1941

El avance desde Tobruk

Pero todavía hay más. Edén regresó el ocho de noviembre y vino a verme esa noche, después de que comenzara el habitual ataque aéreo. Traía un secreto celosamente guardado que ya me habría gustado conocer antes. Sin embargo, no había ocurrido nada grave. Edén reveló, con bastante detalle, a un círculo selecto que incluía al jefe del Estado Mayor del Imperio y al general Ismay, el plan ofensivo que habían concebido y preparado el general Wavell y el general Wilson. Ya no hacía falta esperar que los italianos atacaran nuestras líneas fortificadas de Marsá Matru, para cuya defensa se habían hecho tan largos e ingeniosos preparativos sino que, por el contrario, en un plazo de aproximadamente un mes atacaríamos nosotros mismos.

A todos nos produjo una gran satisfacción. Yo ronroneé como seis gatos. Esto era algo que merecía la pena hacer. En ese mismo momento se decidió, dependiendo de la conformidad de los jefes del Estado Mayor y el gabinete de Guerra, autorizar de inmediato y brindar todo el apoyo posible a esta empresa espléndida. A su debido tiempo se presentaron las propuestas al gabinete de Guerra. Yo estaba dispuesto a presentar el caso, o a que alguien lo presentara, pero cuando mis colegas supieron que los generales estuvieron totalmente de acuerdo con Edén y conmigo en el acto, y los jefes del Estado Mayor también, declararon que no querían conocer los detalles del plan, que cuantas menos personas los conocieran mejor, y que aprobaban sin reservas la política general de la ofensiva. El gabinete de Guerra adoptó esta actitud en varias ocasiones importantes, y lo hago constar aquí para que sirva de precedente por si en algún momento futuro surgen peligros y dificultades similares.

Aunque en teoría la flota italiana todavía nos superaba ampliamente en número, se habían producido importantes mejoras en nuestra fuerza en el Mediterráneo. Durante septiembre, el Valiant, el portaaviones Illustrious con su cubierta blindada, y dos cruceros antiaéreos atravesaron el Mediterráneo sin problemas para unirse al almirante Cunningham en Alejandría. Hasta ese momento, sus barcos siempre habían sido observados y a menudo bombardeados por la Fuerza Aérea italiana, enormemente superior. El Illustrious, con sus modernos cazas y el último equipo de radar, como fue abatiendo patrullas y atacantes, mantuvo en secreto nuestros movimientos, lo que nos proporcionó una ventaja oportuna.

Hacía tiempo que el almirante quería atacar la flota italiana, fondeada en su base principal en Tarento. El ataque se produjo el once de noviembre y fue el momento culminante de una serie de operaciones muy bien concertadas. Tarento está situado en el talón de Italia, a quinientos quince kilómetros de Malta. Su espléndido puerto estaba muy bien defendido contra todas las formas modernas de ataque. La llegada a Malta de algunos aparatos de reconocimiento rápido nos permitió distinguir a nuestra presa. Los aviones del Illustrious despegaron poco después del anochecer desde un punto situado a unos doscientos setenta kilómetros de Tarento. La batalla se prolongó una hora, sembrando el fuego y la destrucción entre los barcos italianos. A pesar del duro fuego antiaéreo, sólo derribaron dos aviones nuestros; los demás volvieron sanos y salvos.

Sólo con este golpe, el equilibrio del poderío naval en el Mediterráneo dio un vuelco decisivo. Las fotografías aéreas mostraron que habían sido torpedeados tres acorazados, entre ellos el Littorio, que era nuevo; se supo también que le habían dado a un crucero y que habían causado muchos daños en el astillero. La mitad de la flota de guerra italiana estuvo averiada durante seis meses por lo menos y el brazo aéreo de la flota podía alegrarse de haber aprovechado, con su valiente hazaña, una de las pocas oportunidades que tuvo.

A este acontecimiento se le puede añadir un toque irónico: ese mismo día, la Fuerza Aérea italiana, por deseo expreso de Mussolini, había participado en el ataque aéreo a Gran Bretaña. Una fuerza italiana de bombarderos escoltados por alrededor de sesenta cazas trató de bombardear los convoyes aliados que estaban en el río Medway, pero los interceptaron nuestros cazas, que derribaron ocho bombarderos y cinco cazas. Fue su primera y última intervención en nuestros asuntos internos. Les habría convenido mucho más defender su flota en Tarento.

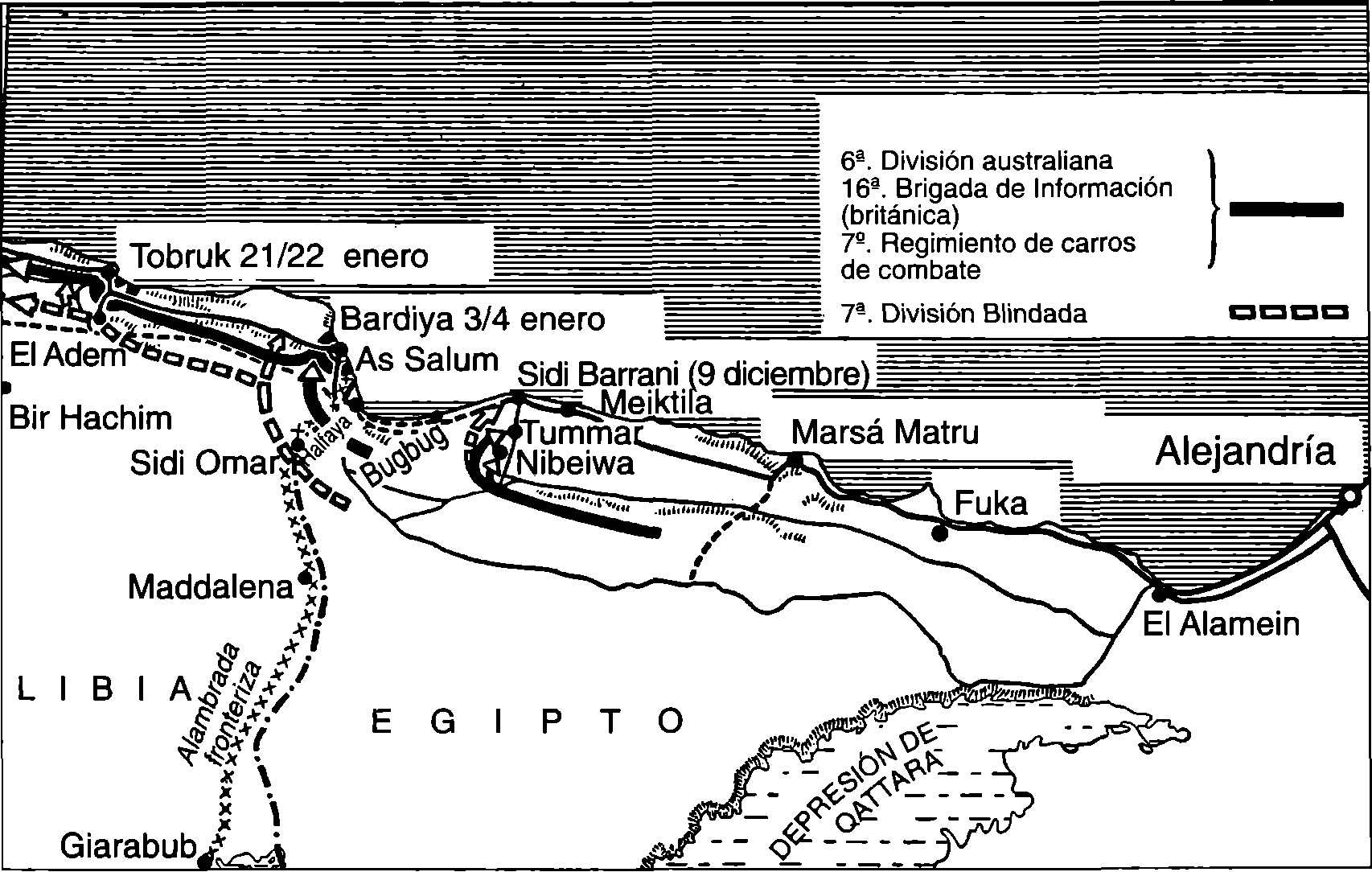

Durante un mes o más, todas las tropas que iban a participar en nuestra ofensiva en el desierto ensayaron los papeles especiales que tenían que desempeñar en este ataque tan complicado. Sólo un círculo reducido de oficiales conocía el plan en su totalidad, y no se puso casi nada por escrito. El seis de diciembre, nuestro flaco ejército, bronceado, curtido por el desierto y totalmente mecanizado, compuesto por unos veinticinco mil hombres, se adelantó más de sesenta y cinco kilómetros y permaneció inmóvil todo el día siguiente sobre la arena del desierto sin que la Fuerza Aérea italiana se percatara de su presencia. Volvieron a avanzar rápidamente el ocho de diciembre y esa noche, por primera vez, les dijeron a las tropas que no se trataba de unas maniobras en el desierto sino de «una batalla de verdad». Al amanecer del día nueve comenzó la batalla de Sidi Barrani.

No pretendo describir aquí la lucha compleja y dispersa que ocupó los cuatro días siguientes en una región de más de quince mil kilómetros cuadrados. Todo fue bien; siguieron combatiendo hasta el día diez inclusive, y a las diez de la mañana el batallón de Coldstream comunicó que les resultaba imposible contar los prisioneros porque eran muchísimos, pero que «había alrededor de dos hectáreas de oficiales y más de ochenta hectáreas de los demás rangos». A Downing Street me llegaban comunicaciones de hora en hora desde el campo de batalla. Era difícil comprender exactamente lo que ocurría, pero la impresión general era favorable; recuerdo que me llamó la atención un mensaje de un joven oficial de un carro de combate de la 7.ª División blindada: «Hemos llegado a la segunda B de Bugbug». Sidi Barraní fue capturado por la tarde del día diez, y el quince de diciembre ya no quedaban tropas enemigas en Egipto.

Nuestro siguiente objetivo fue Bardiya. Dentro de su perímetro, de veintisiete kilómetros de extensión, se encontraba la mayor parte de cuatro divisiones italianas más. Contaba entre sus defensas con una zanja anticarro permanente y con alambradas con blocaos de hormigón de vez en cuando y, detrás de esto, una segunda línea de fortificaciones. El asalto a esta considerable fortaleza requería preparación y, para completar este episodio de victoria en el desierto, tendré que entrar en el nuevo año. El ataque comenzó a primeras horas del tres de enero. Un batallón australiano, cubierto por una fuerte concentración de artillería, se apoderó de una posición en el perímetro occidental. Detrás de ellos los ingenieros rellenaron la zanja anticarro. Dos brigadas australianas lanzaron el ataque y avanzaron hacia el este y hacia el sureste. Por entonces cantaban una canción de una película estadounidense que después también se hizo popular en Gran Bretaña:

«Vamos a ver al mago

al maravilloso mago de Oz.

Dicen que el mago es un hacha

Y que como él no hay dos.»

Esta melodía siempre me recuerda esa época llena de optimismo. La tarde del día cuatro entraron en Bardiya los carros británicos (apodados «Matilda») con el apoyo de la infantería, y antes de que comenzara el día cinco la defensa se había rendido. Se capturaron cuarenta y cinco mil prisioneros y 462 cañones.

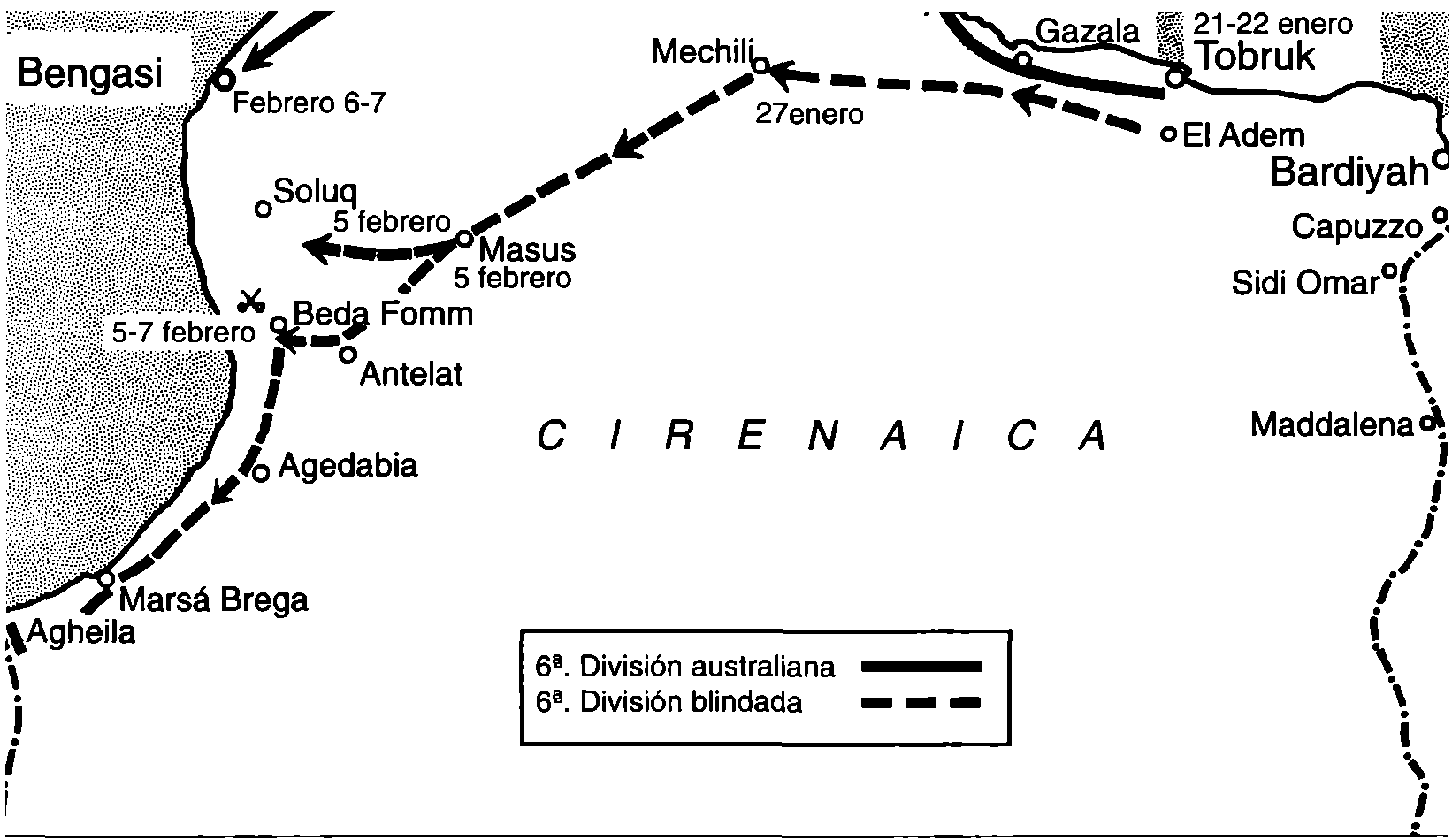

Al día siguiente, el seis de enero, había quedado aislado Tobruk, aunque no se podía lanzar el ataque hasta el veintiuno de enero. A primeras horas de la mañana siguiente cesó toda resistencia. Los prisioneros sumaron casi treinta mil, con 236 cañones. En seis semanas el ejército del desierto avanzó más de trescientos veinte kilómetros en un territorio donde no había ni agua ni alimentos, tomó por asalto dos puertos de mar bien fortificados, que contaban con defensas aéreas y marítimas permanentes y capturó ciento trece mil prisioneros y más de setecientos cañones. El gran Ejército italiano, que había invadido y esperaba conquistar Egipto, apenas existía ya como fuerza militar, y sólo las dificultades imperiosas de distancia y provisiones retrasaron un avance británico indefinido hacia el oeste.

A medida que nos acercábamos al final del año cobramos plena conciencia de sus luces y sus sombras. Estábamos vivos. Habíamos derrotado a la Fuerza Aérea alemana. No habían invadido nuestra isla. El Ejército nacional era más poderoso. Londres había soportado triunfalmente todas las pruebas. Todo lo relacionado con nuestro dominio del espacio aéreo sobre nuestra propia isla mejoraba rápidamente. La difamación de los comunistas que obedecían órdenes de Moscú farfullaba acerca de una guerra imperialista capitalista. Pero las fábricas bullían de actividad y toda la nación británica trabajaba duro, día y noche, entusiasmada por una ola de alivio y orgullo. Resplandecía la victoria en el desierto libio y, al otro lado del Atlántico, la gran república se acercaba cada vez más a sus obligaciones y en nuestra ayuda.

Estoy seguro de que podemos calificar este año tremendo como el más espléndido, y también el más mortal, en nuestra larga historia inglesa y británica. Una gran Inglaterra, organizada de forma curiosa, destruyó a la Armada Invencible. Una intensa llama de convicción y resolución nos impulsó durante los veinticinco años del conflicto que enfrentó a Guillermo III y Marlborough con Luis XIV. Hubo una época famosa con Chatham. Estuvo la larga lucha contra Napoleón, en la que conseguimos sobrevivir gracias al predominio marítimo de la Armada británica bajo el liderazgo clásico de Nelson y sus colegas. Un millón de ciudadanos británicos murieron en la primera guerra mundial. Pero no hubo nada peor que 1940. A finales de ese año, esta isla pequeña y antigua, con su comunidad de Naciones, sus dominios y sus añadidos bajo todos los cielos, demostró ser capaz de soportar todo el impacto y el peso del destino mundial. Sin rechistar ni titubear, y sin fallar. El espíritu del pueblo y de la raza británica demostró ser invencible. El baluarte de la Commonwealth y el imperio no pudo ser tomado por asalto. Solos, aunque con el apoyo de todos los latidos generosos de la humanidad, desafiamos al tirano en el momento culminante de su triunfo.

Toda nuestra fuerza latente estaba viva. Ya sabíamos lo que era el terror aéreo. La isla era intangible, inviolable. De allí en adelante nosotros también tendríamos armas con las que luchar. De allí en adelante también nosotros seríamos una máquina bélica sumamente organizada. Le habíamos demostrado al mundo que éramos capaces de defender lo que era nuestro. La cuestión de que Hitler dominara el mundo tenía dos aspectos. Gran Bretaña, a la que tantos habían descartado, seguía luchando, mucho más fuerte que nunca, y cada día más. El tiempo había vuelto a ponerse de nuestra parte, y no sólo del lado de nuestro país. Estados Unidos se estaba armando rápidamente y cada vez se acercaba más al conflicto. La Rusia soviética que, por un cruel error de cálculo, nos juzgó inútiles al estallar la guerra y le compró a Alemania una inmunidad efímera y una parte del botín, también se había vuelto más fuerte y se había asegurado posiciones avanzadas para su propia defensa. De momento, Japón parecía intimidado por la perspectiva evidente de una guerra mundial prolongada y, observando con ansiedad a Rusia y Estados Unidos, meditaba profundamente sobre lo que le resultaba prudente y provechoso hacer.

Esta Gran Bretaña y los distantes estados y dependencias relacionados con ella, que les había parecido que estaban a un paso de la ruina, con el corazón a punto de traspasarse, hacía quince meses que se concentraban en el problema de la guerra, entrenando a sus hombres y dedicando a la lucha la variedad infinita de sus vitalidades. Atónitos y aliviados, los países neutrales más pequeños y los estados subyugados veían que las estrellas seguían brillando en el cielo. La esperanza y, con ella la pasión, volvían a renacer en el corazón de cientos de millones de hombres. La buena causa triunfaría. El mal ya no sería pisoteado. La bandera de la libertad, que en esta hora fatídica era la bandera británica, seguiría ondeando hacia todos los vientos.

Pero ni a mí ni a mis fieles colegas, preocupados por obtener la información exacta en el momento cumbre, no nos faltaban las preocupaciones. La sombra del bloqueo de los submarinos alemanes ya proyectaba sobre nosotros su frialdad. Todos nuestros planes dependían de que se derrotara esta amenaza. Se había perdido la batalla de Francia. Se había ganado la batalla de Inglaterra. Ahora había que librar la batalla del Atlántico.