Capítulo II

LA BATALLA DE FRANCIA

Al estallar la guerra, en septiembre de 1939, las principales fuerzas del Ejército y la Fuerza Aérea alemanas se concentraron en la invasión y la conquista de Polonia. A lo largo de todo el frente occidental, desde Aquisgrán hasta la frontera suiza, los alemanes llegaron a tener cuarenta y dos divisiones sin unidades blindadas. Cuando Francia se movilizó, desplegó el equivalente a setenta divisiones para hacerles frente. Por motivos que ya se han explicado, no se consideró prudente atacar entonces a los alemanes. Pero la situación era muy diferente el diez de mayo de 1940. El enemigo, aprovechando los ocho meses de demora y la destrucción de Polonia, había armado, equipado y entrenado alrededor de ciento cincuenta y cinco divisiones, diez de las cuales eran blindadas («Panzer»). El acuerdo de Hitler con Stalin le permitió reducir al mínimo las fuerzas alemanas en el este. Frente a Rusia, según el general Halder, el jefe del Estado Mayor alemán, no había «más que una pequeña fuerza de apoyo, que apenas sirve para cobrar los derechos de aduana». Sin ninguna premonición sobre su propio futuro, el gobierno soviético contempló la destrucción de ese «segundo frente» en el oeste, por el que poco después clamarían con tanta vehemencia y esperarían tanto tiempo. Por tanto, Hitler estaba en condiciones de atacar Francia con ciento veintiséis divisiones y con toda la inmensa fuerza blindada de diez divisiones Panzer, que comprendían casi tres mil vehículos blindados, de los que al menos mil eran carros de combate pesados.

Frente a esta formación, cuya fuerza y disposición exactas no conocíamos, evidentemente, los franceses contaban con un total equivalente a ciento tres divisiones, incluidas las británicas. En caso de que intervinieran el Ejército belga y el holandés a esta cifra habría que sumarles veintidós divisiones belgas y diez holandesas. Como estos dos países fueron atacados en seguida, el total de divisiones aliadas de todo tipo que estaban disponibles en teoría el diez de mayo era, por tanto, de ciento treinta y cinco, es decir, prácticamente la misma cantidad que ahora sabemos que tenía el enemigo. Bien organizada y equipada, bien entrenada y dirigida, según los estándares de la guerra anterior, una fuerza así debería de haber tenido muchas probabilidades de detener una invasión.

No obstante, los alemanes tuvieron plena libertad para escoger el momento, la dirección y la intensidad de su ataque. Más de la mitad del Ejército francés se encontraba en los sectores meridional y oriental de Francia, y las cincuenta y una divisiones francesas y británicas del Grupo de Ejército número 1 del general Billotte, con la ayuda belga y holandesa que estuvieran a punto de recibir, tuvieron que enfrentar el ataque de más de setenta divisiones enemigas al mando de Bock y Rundstedt, entre Longwy y el mar. La combinación de unos carros casi a prueba de cañones y los aviones de bombardeo en picado, que tan buenos resultados dio en Polonia en pequeña escala, constituiría otra vez la punta de lanza del ataque principal, y un grupo de cinco divisiones Panzer y tres motorizadas, a las órdenes de Kleist, atravesó las Ardenas en dirección a Sedan y Monthermé.

Para hacer frente a unas formaciones bélicas tan modernas, los franceses desplegaron alrededor de dos mil trescientos carros de combate, en su mayoría ligeros. Sus formaciones blindadas incluían algunos muy potentes y modernos, pero más de la mitad del total de su potencia blindada se encontraba en batallones dispersos de carros ligeros que colaboraban con la infantería. Sus seis divisiones blindadas[35], con las que les habría bastado para contrarrestar el ataque en masa de los Panzer, estaban muy dispersas a lo largo del frente y no se podían reunir para actuar en una acción coherente. Gran Bretaña, la cuna de los carros de combate, apenas acababa de finalizar la formación y el entrenamiento de su primera división blindada (328 carros), que todavía estaban en Inglaterra.

Los aviones de combate alemanes que estaban concentrados en el oeste eran muy superiores a los franceses en cantidad y calidad. La Fuerza Aérea británica en Francia comprendía los diez escuadrones de combate de Hurricane de los que se podía prescindir para la vital defensa nacional y diecinueve escuadrones de otros tipos. Ni las autoridades aéreas francesas ni las británicas se habían equipado con bombarderos que en esta época, al igual que en Polonia, tuvieron gran importancia y desempeñarían un papel fundamental para desmoralizar a la infantería francesa y sobre todo a sus tropas de color.

Durante la noche del nueve al diez de mayo y precedidas por amplios ataques aéreos contra aeródromos, comunicaciones, cuarteles generales y polvorines, todas las fuerzas alemanas avanzaron de golpe en dirección a Francia atravesando las fronteras de Bélgica, Holanda y Luxemburgo. En casi todos los casos consiguieron una sorpresa táctica absoluta. De la oscuridad surgieron de pronto innumerables grupos de soldados fogosos y bien armados, a menudo provistos de artillería ligera, y mucho antes del amanecer unos doscientos cincuenta kilómetros del frente estaban en llamas. Holanda y Bélgica, atacadas sin la menor provocación ni advertencia, pidieron auxilio. Los holandeses habían confiado en su línea de agua; todas las presas que no fueron capturadas o saboteadas se abrieron y los guardias fronterizos holandeses abrieron fuego contra los invasores.

Cuando Colijn vino a verme en 1937, como primer ministro de Holanda, me explicó la maravillosa eficacia de las inundaciones en su país. Me dijo que a través de un mensaje telefónico desde la mesa del comedor, en Chartwell, podía presionar un botón que haría que el invasor tuviera que enfrentarse con obstáculos de agua insalvables. Pero todo esto no eran más que tonterías. El poder que tiene un país mayor sobre uno pequeño con las condiciones modernas es abrumador. Los alemanes atravesaron las defensas enemigas en todos los puntos salvando los canales o apoderándose de las esclusas y los controles del agua. En un solo día dominaron toda la línea exterior de las defensas holandesas. Al mismo tiempo, la Fuerza Aérea alemana comenzó a usar su poder contra un país indefenso. Rotterdam quedó reducido a una ruina ardiente. La Haya, Utrecht y Amsterdam se vieron amenazados con el mismo destino. Vana fue la esperanza holandesa de que los alemanes pasaran de largo como en la guerra anterior.

Durante el día catorce comenzaron a llegar malas noticias. Al principio no se sabía muy bien qué pasaba. A las siete de la tarde, le leí al gabinete un mensaje que recibí de Reynaud, que decía que los alemanes habían entrado por Sedan, que los franceses no estaban en condiciones de resistir la combinación de carros de combate con bombardeos en picado, y solicitaba diez escuadrones de cazas más para restablecer la línea. Los jefes del Estado Mayor recibieron otros mensajes que contenían una información similar y añadían que tanto al general Gamelin como al general Georges la situación les parecía grave, y que el general Gamelin se sorprendió de la rapidez del avance enemigo. En casi todos los puntos en los que los ejércitos habían entrado en contacto el peso y la violencia del ataque alemán resultó apabullante. Todos los escuadrones aéreos británicos lucharon sin parar, dirigiendo su esfuerzo principal contra los pontones de la zona de Sedan, varios de los cuales quedaron destruidos y otros dañados en ataques desesperados y esforzados. La artillería antiaérea alemana causó unas pérdidas terribles a los aviones que realizaron ataques a baja altura a los puentes. En un caso concreto, y después de cumplir una misión, sólo regresó uno de los seis aviones que habían participado en la misma. Sólo en ese día perdimos un total de sesenta y siete aparatos y, como luchamos fundamentalmente contra las fuerzas antiaéreas del enemigo, apenas destruimos cincuenta y tres aviones alemanes. Esa noche, de los cuatrocientos setenta y cuatro aviones enviados a Francia por la Fuerza Aérea británica sólo quedaban doscientos seis aparatos en servicio.

Esta información detallada nos fue llegando poco a poco. Pero era evidente que si continuábamos luchando a este nivel la Fuerza Aérea británica pronto se consumiría por completo, a pesar de su supremacía individual. A partir de entonces comenzamos a preocuparnos por la difícil pregunta de cuánto podíamos enviarles desde Gran Bretaña sin quedar indefensos y perder así nuestra capacidad para continuar la guerra. Nuestros propios impulsos naturales y muchos argumentos militares de peso nos impulsaban a hacer caso de las súplicas francesas, vehementes e incesantes. Pero al mismo tiempo había un límite que, si se sobrepasaba, podía costarnos la vida.

En este período, todas esas cuestiones las debatía el gabinete de Guerra en pleno, que se reunía varias veces al día. El teniente general Dowding, que era el jefe de nuestro Comando de Cazas metropolitano, me dijo que con veinticinco escuadrones de cazas defendería la isla contra todo el poderío de la aviación alemana pero que con menos quedaría a su merced; la derrota habría supuesto no sólo la destrucción de todos nuestros aeródromos y nuestro poder aéreo sino también el de nuestras fábricas de aviones de las que dependía todo nuestro futuro. Mis colegas y yo estábamos decididos a correr todos los riesgos por una batalla, hasta ese límite, y los riesgos eran cuantiosos, pero no a ir más allá, independientemente de las consecuencias.

A eso de las siete y media de la mañana del quince me desperté con la noticia de que Reynaud estaba al teléfono que tengo junto a la cama. Habló en inglés y se notaba que estaba muy tenso: «Hemos sido derrotados». Como no le respondí de inmediato repitió: «Nos han vencido; hemos perdido la batalla». Le dije: «¿Cómo puede haber ocurrido tan rápido?». Pero él respondió: «Han roto el frente cerca de Sedan y están entrando en grandes cantidades con carros de combate y vehículos blindados», o algo por el estilo. Entonces le dije: «La experiencia demuestra que la ofensiva acabará dentro de poco. Recuerdo el veintiuno de marzo de 1918. Al cabo de cinco o seis días tienen que parar para aprovisionarse y entonces se presenta la oportunidad del contraataque. Esto lo supe en su momento de boca del propio Mariscal Foch». Sin duda, esto era lo que siempre habíamos visto en el pasado y lo que tendríamos que haber visto en ese momento. Sin embargo, el primer ministro francés repitió la frase con la que había comenzado, que resultó ser cierta: «Hemos sido derrotados; hemos perdido la batalla». Le dije que estaba dispuesto a ir a hablar con él.

De hecho, habían abierto una brecha de unos ochenta kilómetros en la línea francesa por la que entraba la gran masa de los elementos blindados del enemigo, y el Noveno Ejército francés se encontraba en un estado de completa disolución. Al anochecer del día quince se informó de la presencia de vehículos blindados alemanes unos cien kilómetros por detrás del frente original. Ese mismo día finalizó la lucha en Holanda. Como el Alto Mando holandés capituló a las once de la mañana, sólo se pudieron evacuar muy pocas tropas holandesas.

Por supuesto, esta imagen daba una impresión general de derrota. Yo había visto muchas veces cosas así en la guerra anterior, y por más que hubieran atravesado la línea, aunque fuera en un frente amplio, no me agobiaba con las terribles consecuencias que se desprendían en ese momento. Como no había tenido acceso a información oficial durante tantos años no comprendía la violencia de la revolución que había tenido lugar desde la guerra anterior como consecuencia de la aparición de una masa de unidades blindadas pesadas que avanzaban con rapidez. Había oído hablar de ellas, pero no habían alterado mis convicciones internas como debieron de haber hecho de haberlo sabido. Llamé al general Georges, que se mostró bastante frío y me informó de que estaban tapando la brecha de Sedan. En un telegrama, el general Gamelin también manifestaba que, si bien la posición entre Namur y Sedan era grave, consideraba la situación con calma. Transmití el mensaje de Reynaud y las demás noticias al gabinete a las once de la mañana.

Pero el día dieciséis se confirmó que habían penetrado más de cien kilómetros desde la frontera, cerca de Sedan. Aunque se conocían pocos detalles, incluso en la Oficina de Guerra, y no nos podíamos hacer una idea clara de lo que estaba ocurriendo, la gravedad de la crisis era evidente. Me pareció imprescindible ir a París esa misma tarde.

Alrededor de las tres de la tarde subí a bordo de un Flamingo, un avión de pasajeros del gobierno de los que poseíamos tres. Me acompañaron el general Dill, subjefe del Estado Mayor del Imperio, y también Ismay.

Era un buen aparato, muy cómodo, capaz de recorrer alrededor de doscientos cincuenta kilómetros por hora. Como no estaba armado le proporcionaron una escolta, pero nos metimos en una nube de lluvia y llegamos a Le Bourget en poco más de una hora. En cuanto desembarcamos del Flamingo, resultó evidente que la situación era muchísimo peor de lo que habíamos imaginado. Los oficiales que nos recibieron le dijeron a Ismay que calculaban que los alemanes llegarían a París en unos días como mucho. Después de informarme en la embajada acerca de la posición, me dirigí en coche al Quai d’Orsay donde llegué a las cinco y media en punto. Me condujeron a una de sus hermosas salas. Allí estaban Reynaud, Daladier, el ministro de Defensa Nacional y Guerra y el general Gamelin. Todos estaban de pie. En ningún momento nos sentamos en torno a una mesa. Todos los rostros daban muestras de desánimo. Delante de Gamelin, en un caballete, había un mapa de unos dos metros cuadrados, con una línea trazada con tinta negra que pretendía señalar el frente aliado. En esta línea había marcado un bulto, pequeño pero siniestro, en Sedan.

El comandante en jefe explicó brevemente lo ocurrido. Al norte y al sur de Sedan los alemanes habían penetrado en un frente de ochenta o noventa kilómetros. El Ejército francés que tenían delante quedó destruido o se dispersó. Una gran masa de vehículos blindados avanzaba a una velocidad sin precedentes en dirección a Amiens y Arras, con la aparente intención de llegar a la costa en Abbeville o en sus alrededores. De lo contrario, podían dirigirse hacia París. Detrás de las unidades blindadas, dijo, avanzaban ocho o diez divisiones alemanas, todas motorizadas, estableciendo sus propios flancos al avanzar contra los dos ejércitos franceses aislados que tenían uno a cada lado. El general habló quizá cinco minutos, sin que nadie dijera una sola palabra. Cuando acabó, se produjo un silencio considerable. Entonces pregunté: «¿Dónde está la reserva estratégica?» y, cambiando al francés, que usaba indistintamente (en todos los sentidos): «Où est la masse de manceuvre?». El general Gamelin se volvió hacia mí, sacudió la cabeza y, encogiéndose de hombros, dijo: «Aucune».

Siguió otra larga pausa. En los jardines del Quai d’Orsay surgía humo de grandes hogueras, y vi por la ventana a venerables funcionarios empujando hacia ellas carretillas llenas de archivos. De modo que ya se estaban preparando para evacuar París.

Junto con sus ventajas, la experiencia anterior tiene el inconveniente de que las cosas nunca se repiten de la misma manera. Si no, supongo que la vida sería demasiado fácil. Después de todo no era la primera vez que nos rompían un frente y siempre habíamos podido solucionar la situación y frenar la velocidad del ataque. Pero aquí se nos presentaban dos factores nuevos que nunca esperé que tuviéramos que enfrentar: en primer lugar, la invasión de todas las comunicaciones y el terreno por una incursión irresistible de vehículos blindados y, en segundo lugar, la falta de una reserva estratégica. «Aucune». Me quedé atónito. ¿Qué podíamos pensar del gran Ejército francés y de sus máximos responsables? Jamás se me hubiera ocurrido que un comandante que tuviera que defender ochocientos kilómetros de un frente comprometido pudiera quedarse sin una reserva de maniobra. Nadie puede detener con seguridad un frente tan amplio; pero cuando el enemigo ha lanzado una gran ofensiva que rompe la línea, uno siempre puede tener, siempre debe tener, una masa de divisiones para iniciar un contraataque enérgico en el momento en el que la primera oleada de la ofensiva pierda su fuerza.

¿Para qué servía la línea Maginot? Debería de haber economizado tropas en un amplio sector de la frontera ofreciendo no sólo numerosas salidas para los contragolpes locales sino también permitiendo el mantenimiento de grandes fuerzas en reserva; ésta es la única forma de hacer estas cosas. Y entonces resultaba que no había ninguna reserva. Reconozco que fue una de las mayores sorpresas que me llevé en la vida. ¿Cómo es posible que no lo supiera, por ocupado que hubiera estado en el Almirantazgo? ¿Cómo era posible que el gobierno británico y sobre todo la Oficina de Guerra no supieran más al respecto? No era excusa que el Alto Mando francés no nos revelara su formación, ni a nosotros ni a lord Gort, más que a grandes rasgos Teníamos derecho a saberlo. Deberíamos de haber insistido. Los dos ejércitos estaban luchando juntos en la misma línea. Volví junto a la ventana a contemplar las espirales de humo de las fogatas de los documentos oficiales de la República francesa. Los ancianos caballeros seguían trayendo sus carretillas y echando su contenido a las llamas, diligentemente.

Entonces volvió a tomar la palabra el general Gamelin. Se puso a analizar si convenía reunir fuerzas para atacar los flancos de la penetración, o el «bulto», como lo llamamos después. Se estaban retirando ocho o nueve divisiones de algunas partes tranquilas del frente, de la línea Maginot; había dos o tres divisiones blindadas que no habían participado; estaban trayendo de África ocho o nueve divisiones más que llegarían a la zona de la batalla en dos o tres semanas. Entonces los alemanes avanzarían en un corredor comprendido entre dos frentes en los que se libraría una guerra a la manera de la de 1917 y 1918. Puede que los alemanes no pudieran mantener el corredor, en el que tendrían que proteger los dos flancos y, al mismo tiempo, alimentar su incursión blindada. Gamelin parecía decir algo en este sentido que sonaba bastante razonable. Sin embargo, me di cuenta de que no logró convencer a nuestro reducido grupo, aunque influyente y responsable. Entonces le pregunté al general Gamelin cuándo y dónde se proponía atacar los flancos del «bulto», y su respuesta fue: «Inferioridad de cifras, inferioridad de equipo, inferioridad de método». Y se encogió de hombros, sin esperanza. Sin ninguna discusión, porque no había nada que discutir. ¿En qué posición estábamos los británicos, en cualquier caso, con respecto a nuestra ínfima aportación: diez divisiones después de ocho meses de combates y ni siquiera una moderna división blindada en acción?

El general Gamelin y, de hecho, todo el Alto Mando francés, insistieron en su inferioridad en el aire y en pedir encarecidamente más escuadrones de la Fuerza Aérea británica, de bombarderos y también de cazas, aunque sobre todo de estos últimos. Esta súplica para que los apoyáramos con cazas se repetiría en todas las conferencias posteriores hasta la caída de Francia. En su solicitud, el general Gamelin decía que los cazas eran necesarios no sólo para dar cobertura al Ejército francés sino también para detener a los carros de combate alemanes. Ante lo cual dije: «No, detener los carros le corresponde a la artillería. A los cazas les toca limpiar los cielos [nettoyer le ciel] sobre la batalla». Era fundamental que nuestra fuerza aérea metropolitana de cazas no saliera de Gran Bretaña bajo ningún concepto. De esto dependía nuestra existencia. Sin embargo, era necesario cortar de raíz. Por la mañana, antes de comenzar, el gabinete me había dado permiso para enviar a Francia otros cuatro escuadrones de cazas. Cuando regresamos a la embajada, y después de consultarlo con Dill, decidí pedir autorización para enviar seis más. De este modo nos quedaríamos con los veinticinco escuadrones de cazas en Gran Bretaña, y ése era el límite definitivo. De todos modos, fue una decisión desgarradora. Le dije al general Ismay que telefoneara a Londres para que el gabinete se reuniera en seguida para considerar un telegrama urgente que se enviaría en el transcurso de la siguiente hora, más o menos.

La respuesta llegó a eso de las once y media. El gabinete respondió que «sí». De inmediato me fui con Ismay en un coche hasta el apartamento de Reynaud. Vimos que estaba más o menos a oscuras. Al cabo de un rato, salió Reynaud de su dormitorio, en bata, y le di la buena noticia. ¡Diez escuadrones de cazas! Lo convencí para que hiciera venir a Daladier, que acudió a escuchar la decisión del gabinete británico. De este modo esperaba animar el espíritu de nuestros amigos franceses, en la medida de lo posible, con nuestros medios limitados. Daladier no dijo ni una palabra. Se levantó lentamente de la silla y me estrechó la mano. Regresé a la embajada a eso de las dos y dormí bien, aunque el cañoneo de pequeños ataques aéreos hacía que me revolviera de vez en cuando. Regresé en avión por la mañana y, a pesar de otras preocupaciones, insistí en la formación del segundo nivel del nuevo gobierno.

El gabinete de Guerra se reunió a las diez de la mañana del día diecisiete; les informé de mi visita a París y de la situación según mis impresiones.

Dije que les había explicado a los franceses que, a menos que ellos hicieran un esfuerzo supremo, no se justificaba que nosotros corriéramos el grave riesgo para la seguridad de nuestro país en el que nos colocaba el envío de más escuadrones de cazas a Francia. Me parecía que la cuestión de los refuerzos aéreos era una de las más graves que había tenido que resolver nunca el gabinete británico. Se decía que las pérdidas aéreas alemanas habían sido cuatro o cinco veces superiores a las nuestras, pero a mí me dijeron que a los franceses sólo les quedaba una cuarta parte de sus aviones de combate. A esa fecha, a Gamelin le parecía que la situación estaba «perdida» y dicen que dijo: «Garantizo la seguridad de París sólo por hoy, mañana [el día dieciocho] y la noche siguiente». La crisis de la batalla crecía en intensidad de hora en hora. Esa tarde los alemanes entraron en Bruselas; al día siguiente llegaron a Cambrai, pasaron Saint-Quentin y echaron de Péronne a nuestros reducidos grupos. El Ejército belga, el británico y el francés continuaron su retirada hacia el Escalda.

La medianoche del dieciocho al diecinueve de mayo lord Gort recibió en su cuartel general la visita del general Billotte. Ni la personalidad de este general francés ni sus propuestas inspiraban confianza en sus aliados. A partir de ese momento, el comandante en jefe británico comenzó a plantearse la posibilidad de retirarse hacia la costa. En su parte, publicado en marzo de 1941, escribió: «El panorama que se nos presenta ahora [la noche del diecinueve] ya no es el de una línea doblada o rota transitoriamente sino el de una fortaleza asediada».

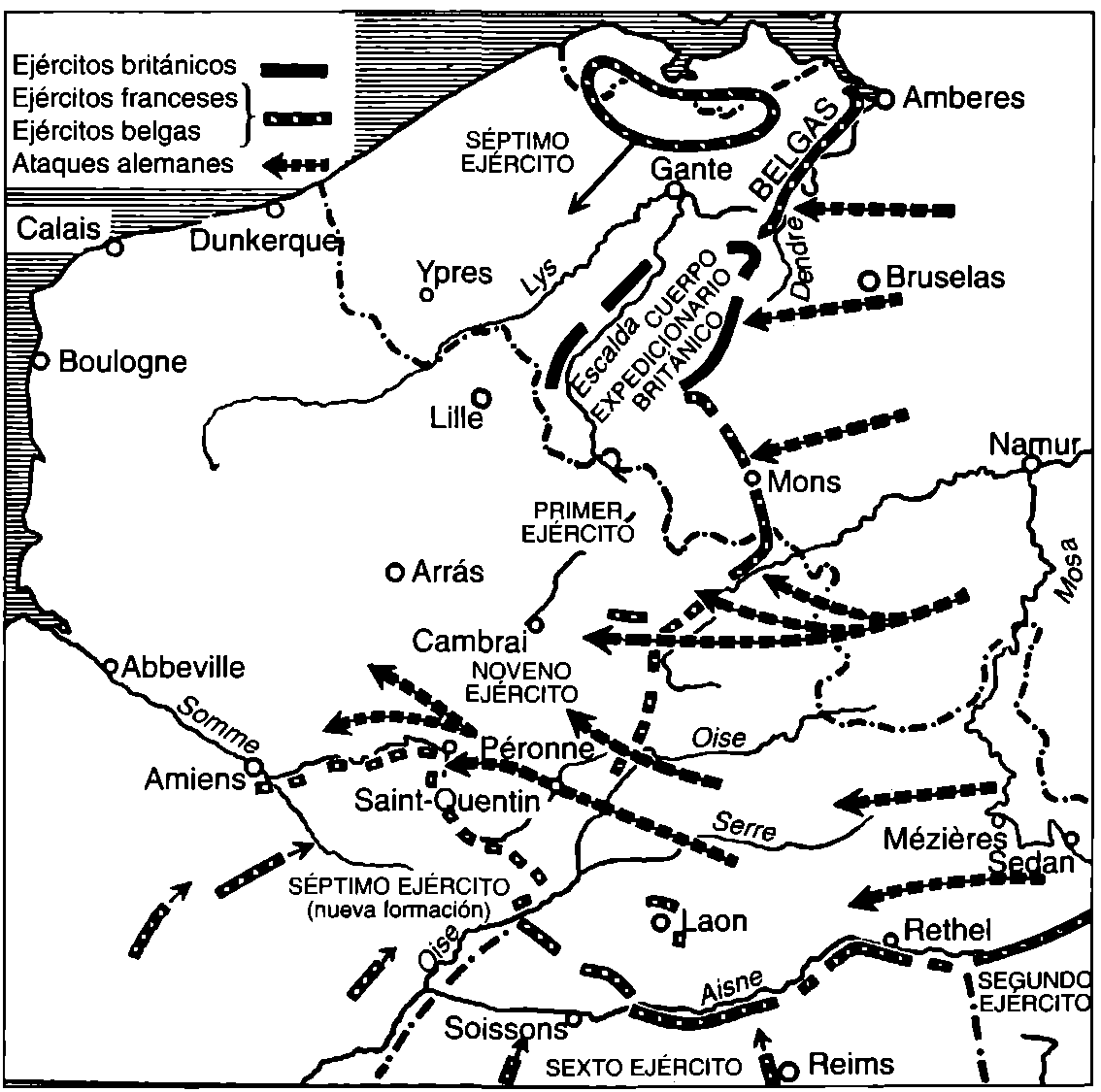

La situación por la noche del 18 de mayo

Reynaud introdujo entonces varios cambios trascendentales en el gabinete y en el Alto Mando francés. El día dieciocho nombró vicepresidente del Consejo al mariscal Pétain. El propio Reynaud, después de pasar a Daladier a Asuntos Exteriores, asumió el Ministerio de Defensa Nacional y Guerra. A las diecinueve horas del día diecinueve nombró a Weygand, que acababa de llegar del Levante, en sustitución del general Gamelin. Conocí a Weygand cuando era la mano derecha del mariscal Foch y admiraba su magistral intervención en la batalla de Varsovia contra la invasión de Polonia por los bolcheviques en agosto de 1920, un acontecimiento que fue decisivo para Europa en ese momento. Aunque tenía setenta y tres años, decían que era eficaz y que estaba lleno de energía. La última orden del general Gamelin (la número doce), fechada a las 9.45 del diecinueve de mayo, recomendaba que los Ejércitos del norte, en lugar de dejarse rodear, se abrieran camino a toda costa hacia el sur, hacia el Somme, atacando las divisiones Panzer que les habían cortado las comunicaciones. Al mismo tiempo, el Segundo Ejército y el Sexto, que se estaba formando, tenían que atacar hacia el norte, en dirección a Mézières. Estas decisiones eran razonables. En realidad, la orden de la retirada general de los Ejércitos del Norte hacia el sur ya llegaba con cuatro días de retraso. Cuando se hizo evidente la gravedad de la brecha en el centro de Francia, en Sedan, la única esperanza que les quedaba a los Ejércitos del Norte era marchar de inmediato hacia el Somme; por el contrario, cuando estaban al mando del general Billotte, sólo habían hecho retiradas graduales y parciales hacia el Escalda y habían formado un flanco defensivo a la derecha. Incluso entonces es posible que hubieran estado a tiempo de marchar hacia el sur.

La confusión del mando del norte, la aparente parálisis del Primer Ejército francés y la incertidumbre sobre lo que ocurría habían provocado mucha preocupación en el gabinete de Guerra. Todos nuestros procedimientos eran tranquilos y serenos, pero teníamos una opinión única y decidida, tras la que anidaba una pasión silenciosa. El día diecinueve nos informaron, a las 16.30, de que lord Gort estaba «planteándose la posibilidad de retirarse a Dunkerque, si se veía obligado». El jefe del Estado Mayor del Imperio (Ironside) no podía aceptar esta propuesta ya que, como la mayoría de nosotros, era partidario de marchar hacia el sur. Por tanto, le dijimos que fuera a ver a lord Gort con instrucciones de desplazar el Ejército británico hacia el suroeste y de abrirse camino contra cualquier oposición hasta reunirse con los franceses en el sur, y que había que instar a los belgas para que se adaptaran a este movimiento o, de lo contrario, que evacuaríamos de los puertos del canal la mayor cantidad de sus tropas que fuera posible. Le dijeron que nosotros mismos informáramos al gobierno francés de lo que se había resuelto. Desde el mismo gabinete enviamos a Dill al cuartel general del general Georges, con el que teníamos una línea telefónica directa. Tenía que quedarse allí cuatro días e informarnos de lo que pudiera averiguar. Los contactos, incluso con lord Gort, fueron intermitentes y difíciles, pero nos avisaron que sólo disponían de provisiones para cuatro días y municiones para una sola batalla.

En la reunión del gabinete de Guerra del veinte de mayo por la mañana volvimos a analizar la situación de nuestro Ejército. Incluso suponiendo que pudiera retirarse luchando hasta el Somme, me parecía probable que buena parte de él quedaría aislado o que tendría que retroceder hasta el mar. Queda constancia de esto en las actas de la reunión: «El primer ministro opinó que, como medida de precaución, el Almirantazgo debería reunir gran cantidad de pequeñas embarcaciones que estuvieran dispuestas a acercarse a los puertos y ensenadas de la costa francesa». A este respecto, el Almirantazgo actuó de inmediato y cada vez con más energía a medida que fueron pasando los días y la situación empeoró. El día diecinueve se delegó el control operacional en el almirante Ramsay, que comandaba la zona de Dover, y en la tarde del día veinte, como consecuencia de las órdenes procedentes de Londres, se celebró en Dover la primera conferencia de todas las partes involucradas, incluidos los representantes del Ministerio de Transporte, para analizar «la evacuación de emergencia de fuerzas muy numerosas procedentes del otro lado del canal». Se planificó, por si era necesaria, la evacuación desde Calais, Boulogne y Dunkerque a un ritmo de diez mil hombres procedentes de cada puerto cada veinticuatro horas. Desde Harwich hasta Weymouth se dieron órdenes a los oficiales del transporte marítimo para que hicieran una lista de todos los barcos adecuados, hasta las mil toneladas, y se hizo un estudio de todas las embarcaciones que había en los puertos británicos. Estos planes para lo que se llamó la operación «Dínamo» resultaron la salvación del Ejército diez días después.

La dirección del empuje alemán ya era más evidente. Seguían entrando vehículos blindados y divisiones mecanizadas a través de la brecha, hacia Amiens y Arras, serpenteando hacia el oeste a lo largo del Somme en dirección al mar. La noche del día veinte entraron en Abbeville, después de atravesar y cortar todas las comunicaciones de los Ejércitos del Norte. Estas guadañas espantosas y fatales casi no encontraron resistencia una vez roto el frente. Los carros alemanes (los temibles chars allemands) circulaban libremente por el terreno indefenso y, con la ayuda y las provisiones que les proporcionaba el transporte mecanizado, avanzaban cincuenta y sesenta kilómetros por día. Pasaron por muchas ciudades y cientos de aldeas sin encontrar la menor oposición, los oficiales asomados a las torretas abiertas y saludando con desenfado a los habitantes. Según los testigos oculares, marchaban con ellos multitud de prisioneros franceses, muchos de los cuales llevaban todavía sus fusiles que, de vez en cuando, se recogían y se destrozaban bajo los carros. Me quedé sorprendido ante la total imposibilidad de lidiar con las unidades blindadas alemanas que, con unos pocos miles de vehículos, estaban provocando la completa destrucción de unos ejércitos poderosos ante la rápida caída de toda la resistencia francesa, una vez traspasado el frente de combate. Todo el movimiento alemán avanzaba por las carreteras principales, que no parecían bloqueaos en ningún punto.

Lo primero que hizo Weygand fue consultar a sus principales comandantes. No era extraño que quisiera ver con sus propios ojos cómo estaba la situación en el norte y establecer contacto con los comandantes que había allí. Hay que ser indulgentes con un general que asume el mando durante la crisis de una batalla que se está perdiendo. Pero en ese momento no había tiempo. No debió de dejar el alto mando de los demás controles para participar en los retrasos y las tensiones de un movimiento personal. Apuntaremos en detalle lo que ocurrió a continuación. La mañana del día veinte, Weygand, instalado en el puesto de Gamelin, organizó una visita a los Ejércitos del Norte el día veintiuno. Cuando supo que estaban cortadas las carreteras hacia el norte decidió ir en avión; pero su avión fue atacado y se vio obligado a aterrizar en Calais. La hora señalada para su conferencia en Ypres se tuvo que cambiar a las tres de la tarde del día veintiuno. Allí se reunió con el rey Leopoldo de Bélgica y el general Billotte. Lord Gort, que no fue notificado sobre el lugar ni la hora, no se presentó, y tampoco estuvo presente ningún oficial británico. El rey describió esta conferencia como «cuatro horas de un diálogo confuso». Se habló de la coordinación de los tres ejércitos, del cumplimiento del plan de Weygand y, si éste fallaba, de la retirada de los británicos y los franceses a Lys, y de los belgas a Yser. El general Weygand se tuvo que ir a las siete de la tarde. Lord Gort no llegó hasta las ocho, y el general Billotte le informó de los resultados de la reunión. Weygand regresó en coche a Calais, donde embarcó en un submarino hacia Dieppe y regresó a París. Billotte emprendió viaje en su coche para ocuparse de la crisis, pero al cabo de una hora murió en un accidente automovilístico, de modo que todo volvió a quedar en suspenso.

Ironside regresó el día veintiuno y contó que lord Gort, al recibir las instrucciones del gabinete, pareció contrario a una marcha hacia el sur que suponía una acción de retaguardia desde el Escalda, al mismo tiempo que un ataque en una zona que ya estaba muy bien defendida por las formaciones blindadas y móviles del enemigo. Durante un movimiento así habría que proteger ambos flancos y no era probable que ni el Primer Ejército francés ni los belgas pudieran adaptarse a una maniobra semejante, si se intentaba. Ironside añadió que reinaba la confusión en el Alto Mando francés en el norte, que hacía ocho días que el general Billotte no cumplía sus obligaciones de coordinación y que no parecía tener ningún plan, que el Cuerpo expedicionario británico tenía la moral muy alta y que hasta entonces sólo habían sufrido unas quinientas bajas en combate. Dio una descripción gráfica del estado de las carreteras, llenas de refugiados, azotados por el fuego de los aviones alemanes. Él mismo lo había pasado bastante mal.

Con lo cual se presentaban al gabinete de Guerra dos alternativas tremendas: la primera, que el Ejército británico, a toda costa, con la cooperación francesa y belga o sin ella, se abriera camino hacia el sur, hasta el Somme, en una misión que lord Gort dudaba que pudiera cumplir; la segunda, retroceder hasta Dunkerque y plantearse una evacuación por mar bajo un ataque aéreo enemigo con la certeza de perder toda la artillería y el equipo, tan escasos como valiosos. Evidentemente había que correr grandes riesgos para alcanzar lo primero, pero no había motivos para no tomar todas las precauciones posibles y hacer los preparativos para la evacuación por mar por si fracasaba el plan del sur. Le sugería a mis colegas que debería ir a Francia a reunirme con Reynaud y Weygand para tomar una decisión. Dill se reuniría conmigo allí, desde el cuartel general del general Georges.

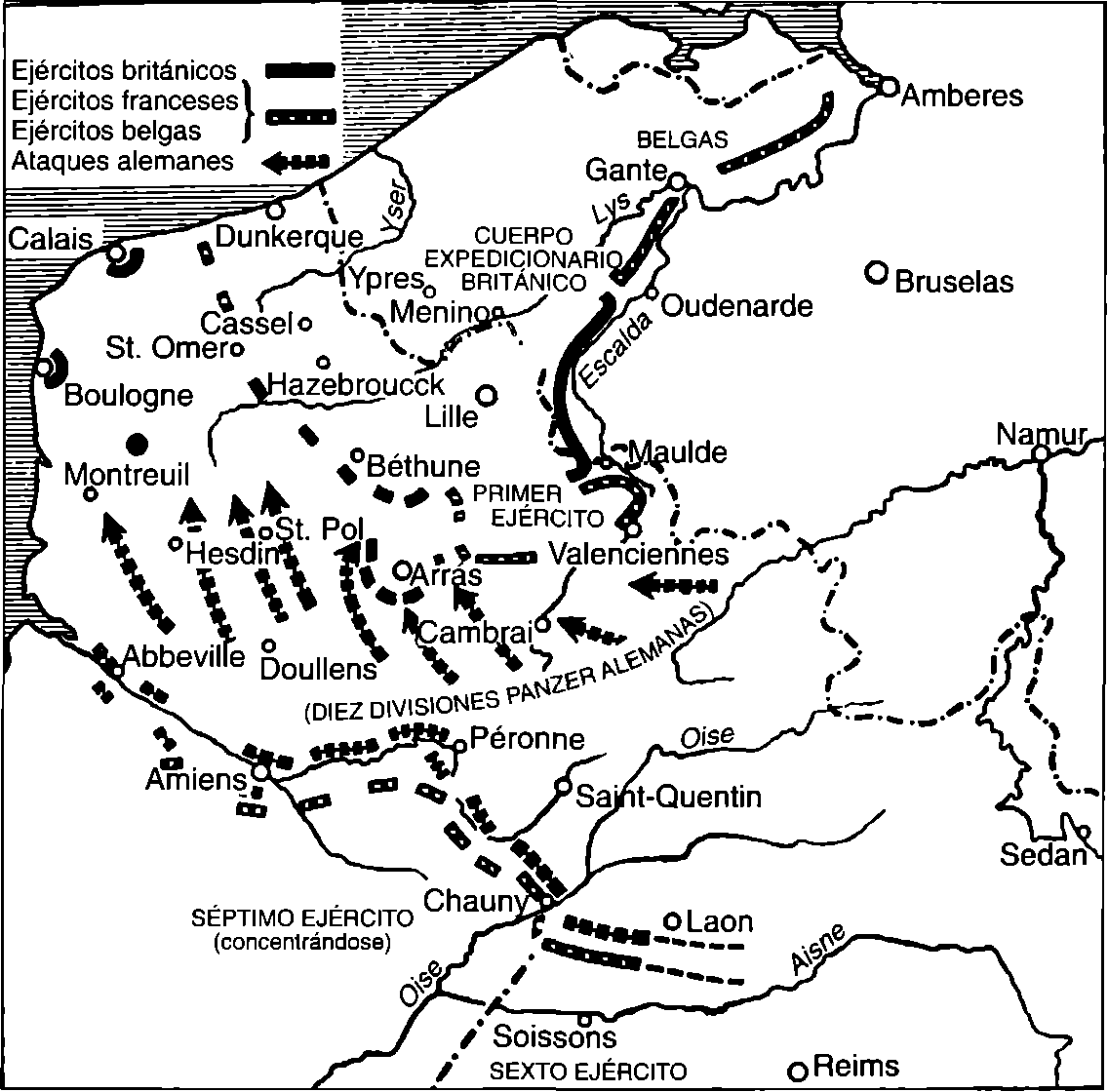

La situación por la noche del 22 de mayo

Cuando llegué a París el veintidós de mayo, el escenario había cambiado. Gamelin ya no estaba; Daladier había desaparecido de la escena bélica. Reynaud era, al mismo tiempo, primer ministro y ministro de Guerra. Como el impulso alemán había virado definitivamente hacia el mar, París no corría ningún peligro inmediato. El cuartel general seguía estando en Vincennes. Reynaud me llevó en coche alrededor de mediodía. Caminaban de un lado a otro del jardín con aire taciturno algunas de las figuras que había visto en torno a Gamelin, una de las cuales era un oficial de caballería muy alto. «C’est l’ancien régime», comentó el edecán. Reynaud y yo fuimos conducidos a la sala de Weygand y después a la sala de mapas, donde teníamos los grandes mapas del Mando Supremo. Nos recibió Weygand. A pesar del esfuerzo físico y de haber viajado durante la noche se lo veía fresco, fuerte e incisivo. Produjo una impresión excelente en todos y nos reveló su plan de acción. No le convencían ni una marcha hacia el sur ni una retirada de los Ejércitos del Norte. Tenían que atacar hacia el sureste, desde cerca de Cambrai y Arras, en dirección Saint-Quentin, cogiendo el flanco de las divisiones blindadas alemanas que en ese momento actuaban en lo que llamó el foco de Saint-Quentin-Amiens. La retaguardia, opinaba, estaría protegida por el Ejército belga que los cubriría hacia el este y, si era necesario, hacia el norte. Mientras tanto, un Ejército francés nuevo, al mando del general Frére, compuesto por entre dieciocho y veinte divisiones traídas de Alsacia, de la línea Maginot, de África y de otros lugares, formaría un frente a lo largo del Somme, cuya mano izquierda empujaría hacia delante, a través de Amiens hasta Arras, y así, con grandes esfuerzos, establecería contacto con los ejércitos que estaban en el norte. Había que someter las unidades blindadas enemigas a una presión constante. Dijo Weygand que «no había que dejar que las divisiones Panzer siguieran tomando la iniciativa». Ya se habían dado las órdenes necesarias, en la medida en que se podían dar órdenes. Entonces nos comunicaron que el general Billotte, al que le había transmitido todo su plan, acababa de morir en un accidente automovilístico. Dill y yo coincidimos en que no teníamos opción, ni ganas, de hacer otra cosa más que aceptar el plan. Destaqué que «era indispensable reanudar las comunicaciones entre los ejércitos que estaban en el norte y los que estaban en el sur a través de Arras». Expliqué que lord Gort, aparte de atacar hacia el sur, también tenía que proteger su camino hacia la costa. Para asegurarme de que no hubiera ningún error sobre lo acordado, yo mismo dicté un resumen de la decisión y se lo enseñé a Weygand, que estuvo de acuerdo. Presenté un informe al gabinete y le transmití la noticia a lord Gort.

Se verá que el nuevo plan de Weygand no difería más que en énfasis de la Instrucción número 12, cancelada, del general Gamelin, y que tampoco estaba en discordancia con la opinión vehemente manifestada por el gabinete de Guerra el día diecinueve. Los Ejércitos del Norte tenían que abrirse paso hacia el sur mediante una acción ofensiva, destruyendo, de ser posible, la incursión blindada. Tenían que concentrarse, gracias a una eficaz ofensiva a través de Amiens, con el nuevo Grupo de Ejército francés al mando del general Frère. Esto sería lo más importante, si se pudiera concretar. En privado, me quejé a Reynaud de que Gort no hubiera recibido ninguna orden durante cuatro días consecutivos. Incluso desde que asumiera el mando Weygand, se habían perdido tres días en la toma de decisiones. Estaba bien que se hubiera producido un cambio en el Mando Supremo, pero esto había producido una demora muy perjudicial.

A falta de una directriz bélica suprema, los acontecimientos y el enemigo habían asumido el control. Los británicos libraron una batalla desesperada en torno a Arras, entre el veintiuno y el veintitrés, pero las unidades blindadas enemigas, algunas de las cuales estaban al mando de un general llamado Rommel, eran demasiado fuertes. Hasta ese momento, el general Weygand contaba con que el ejército del general Frère avanzara hacia el norte, sobre Amiens, Albert y Péronne, aunque en realidad no habían hecho ningún avance perceptible y todavía se estaban formando y agrupando.

En el gabinete y en altos círculos militares se tenía la impresión de que las habilidades y los conocimientos estratégicos de sir John Dill que, desde el veintitrés de abril, era subjefe del Estado Mayor del Imperio, se manifestarían con todas sus posibilidades si lo designábamos nuestro principal asesor militar. Nadie dudaba de que su prestigio profesional era, en muchos aspectos, superior al de Ironside.

A medida que la batalla adversa se acercaba a su punto culminante, mis colegas y yo teníamos mucho interés en que Dill llegara a ser jefe del Estado Mayor del Imperio. También teníamos que elegir un comandante en jefe para la isla británica en caso de producirse una invasión. La noche del veinticinco de mayo, muy tarde, Ironside, Dill, Ismay, yo mismo, y una o dos personas más nos encontrábamos en mi despacho del Almirantazgo tratando de calcular nuestra posición. El general Ironside propuso dejar de ser el jefe del Estado Mayor del Imperio, pero declaró que estaba dispuesto a asumir el mando de las fuerzas británicas del interior. Teniendo en cuenta la misión poco prometedora que entonces se suponía que implicaba este mando, el suyo fue un ofrecimiento desinteresado y enérgico. Por tanto, acepté la propuesta de Ironside, y las altas dignidades y honores que se le confirieron posteriormente se deben a mi aprecio por su comportamiento en este momento de la situación. Sir John Dill asumió el puesto de jefe del Estado Mayor del Imperio el veintisiete de mayo. En general, se consideró que los cambios eran apropiados para ese momento.