La pena capital. El panfleto del señor Cobden. Las regulaciones del Banco de Inglaterra

Londres, viernes 28 de enero de 1853

The Times del 25 de enero recoge las siguientes observaciones bajo el titular «Ahorcamiento de aficionados»:

Se ha señalado a menudo que en este país una ejecución pública se ve generalmente seguida por otras muertes por ahorcamiento, bien accidentales o por suicidio, a raíz del poderoso efecto que la ejecución de un célebre criminal produce en las personas morbosas e inmaduras.

Uno de los muchos casos a los que se refiere The Times para ilustrar este comentario es el de un demente de Sheffield que tras hablar con otros dementes de la ejecución de Barbour puso fin a su existencia ahorcándose. Otro caso es el de un muchacho de catorce años que también se ahorcó.

Es poco probable que un hombre razonable adivine la doctrina a la que la enumeración de estos hechos pretende prestar apoyo, porque no es ni más ni menos que una apoteosis del verdugo mientras se ensalza la pena capital como razón última de la sociedad, cosa que hace un artículo de fondo del «diario más importante».

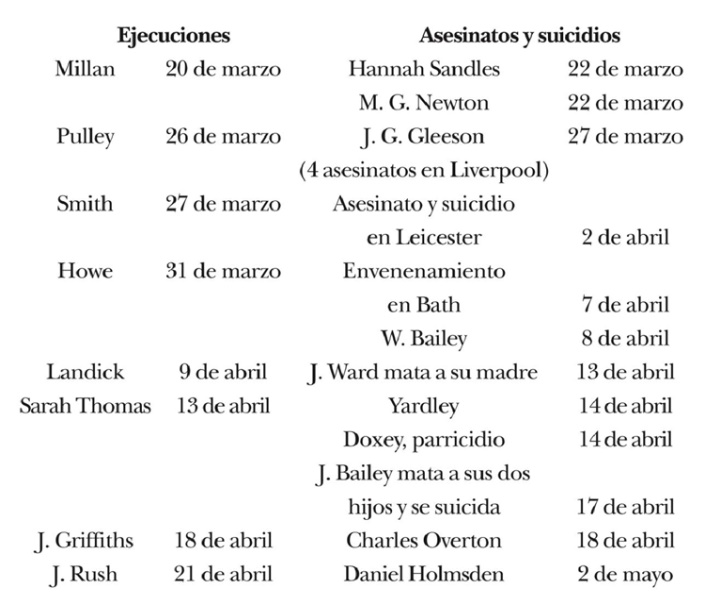

The Morning Advertiser, en muy agrias pero justas censuras a la predilección por los ahorcamientos y la cruenta lógica de The Times, publica los siguientes e interesantes datos de cuarenta y tres días del año 1849:

En esta relación, como reconoce The Times, no solo hay suicidios, sino atroces asesinatos que se producen después de la ejecución de algún criminal. Es sorprendente que el artículo en cuestión no aporte ni un solo argumento o pretexto en favor de la brutal teoría que propone, y sería muy difícil, si no del todo imposible, sentar algún principio sobre el cual pudiera fundarse la justicia o conveniencia de la pena capital en una sociedad que se vanagloria de su civismo. El castigo en general se ha defendido como medio de mejora o de intimidación, pero ¿qué derecho tienes tú a castigarme a mí para mejorar o intimidar a otros? Además está la historia —existe algo llamado estadística—, que demuestra con pruebas irrefutables que desde Caín al mundo ni le ha mejorado ni le ha intimidado el castigo. Más bien al contrario. Desde el punto de vista del derecho en abstracto, solo hay una teoría del castigo que reconozca la dignidad humana en abstracto, y es la teoría de Kant, especialmente en su formulación más rígida, la que le dio Hegel. Dice Hegel:

El castigo es un derecho del criminal. Es un acto de su propia voluntad. La violación del derecho la proclama el criminal por propio derecho. Su crimen es la negación del derecho. El castigo es la negación de esta negación y, en consecuencia, una afirmación del derecho que el criminal solicita y se aplica a sí mismo por la fuerza.

G. W. HEGEL, Filosofía del derecho

No hay duda de que esta argumentación es algo especiosa, en tanto que, en lugar de considerar al criminal como mero objeto, como esclavo de la justicia, Hegel lo eleva a la categoría de ser libre y capaz de elegir. Sin embargo, al examinar más detenidamente la materia descubrimos que, en este caso como en la mayoría, el idealismo alemán sanciona de manera trascendental las normas de la sociedad existente. No es ilusorio sustituir al individuo, con sus motivos reales, y presionado por variopintas circunstancias sociales, por la abstracción del «libre albedrío» —¡una de las muchas cualidades del hombre por ser hombre!—. Esta teoría, que considera que el castigo es el resultado de la propia voluntad del criminal, no es más que una expresión metafísica de la vieja ley del talión (el derecho a la represalia infligiendo un castigo de gravedad semejante), ojo por ojo, diente por diente, sangre por sangre. Por decirlo claramente y prescindiendo de paráfrasis: el castigo no es más que un medio que la sociedad tiene de defenderse frente a la infracción de sus condiciones vitales con independencia del carácter que éstas tengan. Ahora bien, ¿en qué tipo de sociedad vivimos que no conoce mejor instrumento para defenderse que la horca y proclama en «el diario más importante del mundo» su propia brutalidad como ley eterna?

En su excelente y documentado libro, L’homme et ses facultés, el señor A. Quételet dice:

Hay una partida presupuestaria que pagamos con espantosa regularidad: la de prisiones, mazmorras y patíbulos. […] Es posible que hasta seamos capaces de predecir cuántas personas se mancharán las manos con la sangre de sus compañeros los hombres, cuántos serán falsificadores, cuántos utilizarán veneno, casi igual que prevemos los nacimientos y las muertes que se producen cada año.

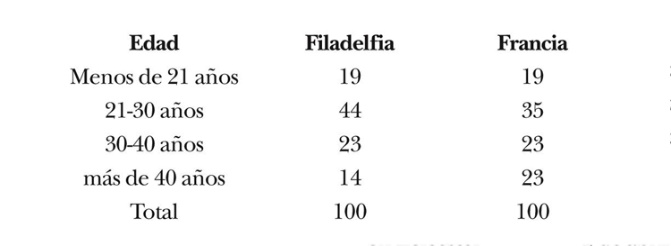

Y el señor Quételet, en un cálculo de probabilidades publicado en 1829, predijo con asombroso acierto no solo el número sino los distintos tipos de crímenes que se cometerían en Francia en 1830. No son tanto las particulares instituciones políticas de un país como las condiciones en que se fundamenta la moderna sociedad burguesa en general las que producen una cantidad media de crímenes en una fracción determinada de la sociedad de un país, lo cual se puede deducir de la siguiente relación, que recoge Quételet, de crímenes cometidos entre los años 1822 y 1824. En Francia y Estados Unidos hubo en esos años un centenar de criminales convictos:

Ahora bien, si la observación a gran escala de los crímenes demuestra, por su cantidad y clasificación, la regularidad de un fenómeno físico —si, como señala el señor Quételet, «sería complicado decidir desde cuál de los dos (el mundo físico y el sistema social) intervienen las causas que producen tales efectos con regularidad absoluta»—, ¿no habría que reflexionar profundamente sobre el cambio de un sistema que engendra estos crímenes en lugar de glorificar al verdugo que ejecuta a muchos criminales solo para hacer sitio a los nuevos?

Uno de los temas del día es la publicación de un opúsculo del señor Richard Cobden: «1793 y 1853 en tres cartas» (140 páginas). La primera parte, que se ocupa de la revolución de 1793[20] y de la época que la antecedió, tiene el mérito de atacar abierta y vigorosamente los viejos prejuicios que los ingleses tienen sobre aquel período. El señor Cobden demuestra que Inglaterra fue el bando agresor en la guerra revolucionaria. Pero en esta afirmación no puede reivindicar originalidad, aunque lo haga repetidamente, porque reproduce, con mucha menos brillantez, los argumentos del mayor panfletista con que Inglaterra haya contado jamás, verbigracia, el difunto William Cobbett. La segunda parte del panfleto, aunque escrita desde un punto de vista económico, adopta un cariz bastante romántico. El señor Cobden se esfuerza en demostrar que la idea de que Luis Napoleón haya tenido alguna vez la intención de invadir Inglaterra es absurda; que el ruido sobre el estado de indefensión del país no tiene fundamento material y únicamente lo propagan personas interesadas en aumentar el gasto público. ¿En virtud de qué argumentos se demuestra que Luis Napoleón no tiene intenciones hostiles contra Inglaterra? Luis Napoleón, sostiene, no tiene motivos racionales para enfrentarse a Inglaterra. ¿Y cómo demuestra que una invasión extranjera de este país es imposible? En ochocientos años, dice el señor Cobden, Inglaterra no ha sido invadida. ¿Y cuáles son sus argumentos para demostrar que las protestas por el estado de indefensión del país no son más que un chisme interesado? ¡Las más altas autoridades militares han declarado que se sienten muy seguras!

Luis Napoleón nunca se había topado, ni siquiera en la Asamblea Legislativa, con un partidario más confiado en su fe ni con un hombre de intenciones más pacíficas que el señor Cobden, con quien acaba de encontrarse de forma tan inesperada. En su número de ayer, The Morning Herald, habitual defensor de Luis Napoleón, publica una carta dirigida al señor Cobden y alega que ha sido escrita con la inmediata inspiración del propio Bonaparte. En ella el príncipe y héroe de Satory[21] nos asegura que solo vendrá a Inglaterra si la reina[22] amenazada por la incipiente Democracia, desea a doscientos mil de sus décembraillards[23] es decir, matones. Pero, según The Herald, esta Democracia no son otros que los señores Cobden y compañía.

Debemos confesar que tras leer con detenimiento el panfleto en cuestión empezamos a temer que se produzca algo parecido a la invasión de Gran Bretaña. El señor Cobden no es un profeta demasiado afortunado. Después de la revocación de los Aranceles del Grano[24] viajó al Continente y visitó incluso Rusia, y al volver declaró que estaba todo en orden, que los tiempos de violencia habían pasado, que las naciones profunda y ansiosamente comprometidas en objetivos industriales y comerciales se desarrollarían a partir de ahora por la tranquila senda de los negocios, sin tormentas políticas, sin convulsiones ni trastornos. Su profecía apenas se ha cumplido en el Continente: la Revolución de 1848 se propagó por toda Europa y fue una especie de eco irónico de las blandas predicciones del señor Cobden. Habló de paz y no hubo paz.

Sería un gran error suponer que la doctrina de la paz de la Escuela de Manchester disponga de una base filosófica profunda. Solo quiere decir que hay que sustituir el método de guerra feudal por el método de guerra comercial, los cañones por el capital. La Sociedad de la Paz se reunió ayer en Manchester y allí declaró de forma casi unánime que nada induce a pensar que Luis Napoleón pondrá en marcha alguna iniciativa contra la seguridad de Inglaterra, siempre y cuando la prensa interrumpa las odiosas críticas contra su gobierno, ¡y se calle de una vez! Junto con esta declaración hay que destacar que la Cámara de los Comunes ha votado un incremento de los presupuestos del ejército y la marina sin la menor oposición: ninguno de los parlamentarios presentes en la Conferencia de Paz[25] ha dicho nada contra la propuesta de aumentar la fuerza militar.

En medio de la calma política causada por la suspensión de las sesiones del Parlamento la prensa se ocupa sobre todo de dos temas: la próxima Ley de Reforma y las últimas Regulaciones de Descuento del Banco de Inglaterra.

The Times del 24 del corriente informa a sus lectores de que la nueva Ley de Reforma está en ciernes. Se puede inferir qué tipo de ley será por el discurso de sir Charles Wood en Halifax tras su elección: declaró contra el principio de igualdad de las circunscripciones electorales; por el de sir James Graham en Carlisle, donde rechazó las votaciones; y de la declaración, que ha circulado de forma confidencial, de que hasta las pequeñas píldoras de Reforma prescritas en febrero de 1852 por Johnny Russell son demasiado fuertes y peligrosas. Pero hay algo todavía más sospechoso. The Economist, portavoz del Ministerio de Coalición, ha declarado en su edición del 22 de enero no solo que «la reforma de nuestro sistema representativo no figura entre los temas de acuciante o inmediata importancia», sino que

queremos las materias primas de la acción legislativa. La extensión, ajuste, purificación, protección y redistribución del sufragio son ramificaciones del asunto y cada una de ellas exige una profunda reflexión y mucho análisis. […] No se trata de que varios de los gobernantes que podrían rebelarse tengan mucha información útil sobre todos o algunos de estos puntos, sino de que la han pescado al vuelo, no la han elaborado; y, así, es miscelánea, parcial, incompleta. […] Hay una manera obvia de remediar esto, y es formar una comisión de investigación que se encargue de estudiar todos los puntos directa o remotamente relacionados con el tema.

Por tanto, el Ministerio de Matusalén volverá a matricularse en estudios políticos, coram populo. Los colegas de Peel, los colegas de Melbourne, el subalterno de Canning, el lugarteniente del mayor de los Grey, hombres que prestaron servicio a las órdenes de lord Liverpool, otros que se sentaron en el gabinete de lord Grenville, neófitos todos del medio siglo pasado[26], son incapaces, por falta de experiencia, de proponer al Parlamento ninguna medida decisiva sobre la reforma electoral. Parece por tanto que ese viejo proverbio, «la experiencia llega con la edad», se ve así refutado. «Tantas reticencias para formar una coalición de partidarios veteranos resulta demasiado cómica para describirla con facilidad —proclama The Daily News, que pregunta—: ¿Qué hay de vuestra Ley de Reforma?». The Morning Advertiser responde:

Deberíamos inclinarnos por la opinión de que no habrá ninguna Ley de Reforma en la presente temporada de sesiones. Se pueden producir algunos intentos de legislar a favor de la prevención y el castigo de los sobornos en las elecciones y, con respecto a otras materias de menor importancia, se puede hacer algún esfuerzo por remediar los males relacionados con las representaciones parlamentarias del país, pero este tipo de legislación no merecerá el nombre de nueva Ley de Reforma.

Con respecto a las últimas Regulaciones de Descuento del Banco de Inglaterra, el pánico que las motivó ha remitido y tanto los empresarios como los teóricos de la economía están seguros de que la actual prosperidad no sufrirá ninguna interrupción de importancia ni se detendrá. Pero leamos el siguiente extracto de The Economist:

Este año, en muchos campos destinados al cultivo del trigo no hay ni una sola espiga. Una enorme proporción de nuestros densos suelos, una gran parte de la tierra donde tendría que haberse plantado trigo, sigue sin sembrar, y parte de la que ha sido sembrada no está en mejores condiciones porque la semilla no ha germinado o porque las plantas que sí han crecido son escuálidas o se las han comido las babosas, y las perspectivas no son mejores en estos terrenos que en los que han permanecido en barbecho. Este año ha sido casi imposible plantar todos los campos de trigo.

De modo que la crisis, que se vio temporalmente aplazada por la apertura de los mercados y minas de California y Australia, se nos vendrá inevitablemente encima si la cosecha no es buena. Las Regulaciones de Descuento del Banco de Inglaterra no son más que los primeros anuncios de que será así. En 1847 el Banco de Inglaterra modificó su tipo de descuento en trece ocasiones. En 1853 veremos toda una serie de medidas parecidas. Para concluir, me gustaría preguntar a los economistas ingleses cómo es posible que la economía política moderna empezara su guerra contra el sistema mercantil demostrando que la entrada y salida de oro de un país es un asunto sin importancia, que los productos se intercambian solo con otros productos y que el oro es un producto como otro cualquiera, y ahora esa misma economía, que está ya al final de su trayectoria, observe con ansia la entrada y salida de oro. «El verdadero objetivo de las operaciones del Banco —dice The Economist— es evitar la exportación de capital». Así pues, ¿querría The Economist evitar la exportación de capital en forma de hierro, algodón, lana y otros artículos? ¿No era el oro un producto como los demás? ¿Acaso The Economist se ha transformado, en cuestión de días, en una publicación mercantilista? Y, tras haber dado libertad a la importación de capital extranjero, ¿se propone censurar la exportación de capital británico? Tras haberse liberado del civilizado sistema de protección, ¿recurrirá a uno tan severo como el turco?

Cuando estoy terminando mi artículo me informan de que en círculos políticos se dice que el señor Gladstone discrepa con varios miembros importantes del gabinete de Aberdeen sobre el impuesto de la renta, y de que una de las consecuencias de la discrepancia probablemente sea la dimisión de tan recto y honorable caballero. En tal caso, sir Francis Baring, exministro de Hacienda con lord Melbourne, sería su probable sucesor.