XI

La síntesis, la ironía, la neutralización y el momento de la verdad

¿Por qué no debería cada una de las opciones ofrecidas por nuestras parejas de opuestos tener su momento de verdad?, pregunta que conduce de inmediato a la gran cuestión relativista en filosofía, a la contemplación estupefacta de absolutos opuestos e incompatibles o de la multiplicidad de «acontecimientos verdaderos».[277] Se trata de una confusión resuelta sólo en apariencia por el historicismo, con sus múltiples verdades que se suceden entre sí a lo largo de la sucesión histórica en el tiempo de modos de producción radicalmente distintos. ¿Cuánto más confuso no debería ser entonces el trastocamiento de las mismas preguntas, que plantea el contenido de verdad de lo que aún no es, y la efectividad de los diversos futuros utópicos del pasado?

Es un problema que se manifiesta mejor mediante una noción general de ideología, en la que la inevitabilidad de ésta resulta de nuestra inevitable dependencia del contexto:[278] dependencia del contexto en la clase, la raza y el sexo, en la nacionalidad, en la historia, en resumen, en todo tipo de determinantes que ningún individuo biológico puede eludir y a los que sólo unos cuantos idealismos atrasados, o la filosofía más incorregiblemente racionalista y universal, se plantearon trascender.

Pero el argumento también se puede plantear a un nivel más bajo, en referencia a la representación propiamente dicha: si no hay nada en la mente que no haya sido ya transmitido por los sentidos, de acuerdo con el viejo lema empirista, también estamos en general inclinados a pensar que no hay nada en nuestras representaciones posibles que de algún modo no estuviese ya en nuestra experiencia histórica. Ésta reviste necesariamente todas nuestras imágenes mentales, proporciona el contenido para la expresión y la metaforización de los pensamientos más abstractos, los deseos o las premoniciones más incorpóreos. De hecho, ese contenido ya es en sí ideológico en el sentido antes esbozado, está siempre situado y derivado de lo contextualmente concreto, incluso cuando (en especial cuando) intentamos proyectar una visión independiente por completo de nosotros mismos y una forma de otredad tan ajena a nuestro entorno como sea posible.

En este punto, de hecho, la vieja dialéctica de la identidad y la diferencia vuelve inevitablemente con más fuerza que nunca, y nada hay tan ideológico y tan ligado al yo como mi desesperado intento de escapar de mi situación con el pensamiento e imaginar lo que está más alejado de mí y me es más ajeno: la pobreza de esas imágenes es la indicación reveladora de mi limitada experiencia y de mi incapacidad para imaginar todo lo que esté fuera de mí. Por desgracia, ese intelectual que el utópico debe ser también —atado siempre por los determinantes de la raza y la clase, de la lengua y la niñez, del sexo y el conocimiento específico de la situación— está asimismo cargado con la adhesión constitucional a lo abstracto y lo universal, que es decir a la inveterada eliminación profesional, por adelantado y por definición, de todos estos determinantes concretos de una ideología propiamente utópica, pero esta eliminación constituye más una represión que una terminación.[279] Entonces, ¿cómo podría ser de otro modo en el caso de la utopía en general, y del intento de imaginar la diferencia más fundamental de todas y de proyectarnos hacia el novum de un nuevo modo de producción?

Por eso todas nuestra imágenes de la utopía, todas las posibles imágenes de la utopía, siempre serán ideológicas y estarán distorsionadas por un punto de vista que no puede corregirse o ni siquiera explicarse, como cuando observamos que éste o aquél utópico tal vez no se diese cuenta de las evoluciones sociales más recientes (como Aristóteles y los límites de la esclavitud),[280] o de que un problema dado era ajeno a su experiencia. Todas estas rectificaciones, como un viaje a ciegas con brújula o sextante, presuponen que en último término hay en alguna parte una visión correcta de la utopía, que debe alcanzarse teniendo en cuenta la parcialidad del autor o mediante la triangulación de una variedad de utopías distintas para determinar su emplazamiento común. Pero no hay dicha utopía correcta, y todas las conocidas que tenemos están irredimiblemente basadas en la clase. Moro no sólo está marcado por su condición de abogado y londinense, de humanista cercano a la corte de Enrique VIII; también está marcado por las ambigüedades de ese periodo de transición entre la administración medieval y la emergente monarquía absoluta. Su posibilidad misma de imaginar o fantasear la utopía que tenemos está absolutamente determinada por estas aparentes limitaciones o especificaciones.

De igual modo, Campanella está marcado por la cultura de la Iglesia; Fourier por todo tipo de fantasías pequeñoburguesas y por la visión de la sociedad y de la naturaleza humana propia del vendedor ambulante, de las que difícilmente podría esperarse que se librase; Bellamy es un típico estadounidense de clase media de la era de las invenciones, un Thomas Edison o un Ford de la utopía industrial por venir (al igual que Fourier deseaba ser su Newton, con toda la ingenuidad del autodidacta); y así sucesivamente en la fila, añadiendo por último al perfil la raza y el sexo.

Pero este historicismo interminable —en cuanto adquirimos conciencia de su dinámica— demuestra su esterilidad suprema al privarnos de cualquier posibilidad de realizar nuestra propia construcción utópica, ahora que sabemos que inevitablemente reflejará poco más que nuestra posición de clase. Sea cual sea la persistencia de la forma utópica, por lo tanto, su contenido llega a parecer irredimiblemente corrupto, y llegamos a preguntarnos si es posible algún utopismo que no sea mera proyección de nuestra propia situación. ¿Significa esto que no puede siquiera haber una formulación mínima de las exigencias utópicas capaz de conservar de algún modo una universalidad efectiva? ¿No podemos vislumbrar una especie de utopía de grado cero, una utopía en la que el contenido se redujera a su validez más innegable para todas las sociedades?

Siempre ha sido mérito de Adorno el complicar de manera útil los problemas sencillos, y al mismo tiempo simplificar tremendamente los complicados, reduciendo al máximo las antinomias y oponiendo productivamente el idealismo al materialismo en el movimiento de un pensamiento liberado así de su parálisis. No sorprende, por lo tanto, que debamos a este pensador esa propuesta utópica minimalista, una propuesta calculada para aclarar nuestras propias opciones en la actual situación:

A quien pregunta cuál es el objetivo de una sociedad emancipada se le dan respuestas tales como la realización de las posibilidades humanas o la riqueza de la vida. Al igual que la pregunta inevitable es ilegítima, también lo es la repelente seguridad de la respuesta, que recuerda el ideal socialdemócrata de la personalidad expuesta por los barbudos naturalistas de la década de 1890, que deseaban llevar una buena vida. El sentimiento genuino sólo puede encontrarse en la respuesta más cruda: que nadie vuelva a pasar hambre. Todas las demás respuestas sustituyen, por los hábitos de un sistema organizado en torno a la producción como un fin en sí mismo, una condición que sólo debería haberse definido por las necesidades humanas.[281]

Nuestro fácil asentimiento a esta propuesta sólo puede entenderse adecuadamente si tenemos en cuenta el objetivo que pretende criticar. Ya no está muy claro qué utópicos de la Segunda Internacional tenía Adorno en mente aquí: ¡esperemos que no incluyeran la gran figura de Morris! En todo caso, parece bastante obvio que la diatriba se dirige contra las fantasías utópicas organizadas en torno al placer y el disfrute. Adorno era de hecho un filósofo (y un esteta) cuya preocupación organizativa central radicaba en el sufrimiento, en el dolor irreparable. Por lo tanto, tenía poca tolerancia con el hedonismo,[282] y el párrafo sugiere que, para él, el intento de sustituir el sufrimiento por el placer debe condenarse por frívolo y por constituir un insulto a las víctimas.

También podemos estar tentados de concluir que era poco útil para la propia actividad del fantasear utópico, cuyo regodeo en los detalles sólo puede, desde el punto de vista del hambre masiva, constituir un lujo reprensible. (Reproduce así una de las paradojas con la que empezamos, a saber, la aparente incompatibilidad, en el utopista clásico, entre la indignación social o la furia profética y la delectación artesana del pasatiempo utópico). Podemos incluso preguntarnos si esta denuncia determinada no implica repudiar la narración propiamente dicha, en especial cuando ésta promete reorganizar el impulso utópico en un campo e inaugurar la utopía en cuanto género. Desde el punto de vista de la narración, de hecho, la fascinación de Adorno por el tour de force formal de Final de partida de Beckett nos acerca todo lo posible a la no narración, al mismo tiempo que permanecemos dentro del ámbito de la estética (para Adorno una exigencia absoluta). La utopía es a buen seguro una forma mixta, pero sus supuestas partes no narrativas —las prolijas excursiones por el nuevo paisaje utópico, junto con todo tipo de bandejas skinnerianas— siguen constituyendo formas de contenido y modos de alegorización (al contrario que las cancelaciones mediante las cuales Beckett neutraliza con ingenio el contenido de toda situación y todo acontecimiento posibles, de todo acto posible). La propia estética puede considerarse, desde luego, un enclave utópico en el mundo de Adorno, pero es un espacio peculiarmente transitorio y efímero, una línea de vuelo que puede durar sólo un momento, antes de ser reabsorbida en ese aterrador mundo real de sufrimiento contra el que era una protesta efímera, y del que constituye la expresión disonante más breve.

A buen seguro, la aversión al hedonismo no excluye en Adorno la valoración de la felicidad, pero felicidad entendida precisamente como uno de esos momentos pasajeros y efímeros:

Rien faire comme une bête, yaciendo en el agua y mirando pacíficamente al cielo, «sin ser nada más, sin ninguna otra especificación o realización»: esto podría, de hecho, ocupar el lugar del procedimiento, el acto, la satisfacción, y por lo tanto mantener la promesa de la dialéctica para al final fluir de nuevo a su origen.[283]

Pero también a este respecto la posibilidad se evoca contra la «ciega furia de actividad» de la sociedad; y como todos los filósofos inteligentes, Adorno elude una teoría que diera contenido a la felicidad, o le concediera tematización (como si, al igual que lo real de Lacan, la felicidad fuera algo «que se resiste por completo a la simbolización»). La felicidad no puede, en otras palabras, convertirse por sí misma en un fin sin ser reabsorbida por ese sistema weberiano de medios y fines de los que en principio ha sido una huida. La felicidad está, por lo tanto, en armonía con la negativa del contenido, una intransigencia que no debe ser mancillada por la nostalgia de sistemas arcaicos como la dádiva, ni por las visiones futuristas fraguadas por socialistas barbudos. Las afirmaciones de necesidad deben seguir siendo absolutas y apodícticas: la culpa resultante se reincorporará entonces a la del Holocausto e intimidará por igual a utópicos de derecha y de izquierda: «aferrándose —como le gustaba decir a Adorno— a la negación resuelta».[284]

Las posiciones de Adorno respecto al utopismo, sin embargo, van aún más lejos, porque dan a entender una actitud fundamental hacia la pesadilla de la historia humana, aquí descrita como una incesante y frenética actividad de la que el capitalismo no es sino la fase más reciente y frenética. En esto la historia natural se entrecruza con el género puramente humano y lo domina, y esta historia inmemorial de lucha interminable y agresividad mutua, desgracia inevitable y triunfo inmerecido, se considera basada en el instinto de supervivencia aparentemente biológico y darwinista.[285]

El subtexto filosófico implícito de esta asombrosa sugerencia radica en la propuesta de que la «supervivencia» no es en absoluto un instinto, sino por el contrario una especie de ideología, o como mínimo un mecanismo ideológico. Todas las sociedades humanas, organizadas necesariamente en torno a la escasez y al poder, han tenido que programar a sus súbditos para establecer un esfuerzo en apariencia primordial que conserve el propio yo a toda costa, lo cual quiere decir a costa de otros. Este «yo», que entonces uno atesora con celo y protege contra la incursión, es algo parecido a una forma de propiedad, la primera forma, quizá, en torno a la cual se organizan nuestros enfrentamientos personales y sociales. Las especulaciones de Adorno renuevan, por lo tanto, de manera inesperada sus lazos con las tradiciones utópicas más antiguas y más tenazmente arraigadas: abolir la propiedad privada. Pero ahora es la propiedad privada del yo la que debe abolirse, con el resultado también inesperado de que la muerte en sí —la más íntima de todas las experiencias, sobre la que Heidegger afirma que es «je mein eigener», que sólo yo puedo experimentar— pierde su fuerza, y ya no nos desvía de lo más precioso.

Pero ¿no nos dejaría esta renuncia a la forma suprema de propiedad privada en un estado irreconocible ya como humano? Es una consecuencia que Adorno estaba dispuesto a contemplar, como atestigua su ideal ético y sólo parcialmente irónico: «vivir como buenos animales».[286] La utopía, por lo tanto, el desvanecimiento del «instinto» de autopreservación, emergería como un estado en el que, como ocurre con los animales, se volviese concebible la vida en el puro presente: una vida privada de todos esos temores de supervivencia y de las ansiedades por el futuro, toda esa interminable lucha táctica y estratégica y toda esa preocupación —Sorge!— que compone la historia o la prehistoria humanas, y en cuya ausencia una «naturaleza humana» completamente irreconocible ocuparía el lugar de ésta. Es una idea aterradora, hasta el punto de que plantea la otredad radical suprema y fomenta visiones del futuro lejano en las que habremos perdido casi todo lo que nos hace identificables como humanos ante nosotros mismos: una visión de una población de seres sensibles que se alimentan en el eterno presente de un jardín sin agresividad ni necesidad. En dicho futuro, de hecho, nos habremos convertido en alienígenas en el sentido de la ciencia ficción, una perspectiva calculada, como ya hemos visto, para volver a despertar la mayoría de los temores clásicos hacia la utopía.

La exigencia utópica mínima de Adorno, por lo tanto, lejos de ser puramente formal y sin contenido ideológico, transmite los temas y los trasfondos más complejamente históricos. Por una parte, la irredimible culpa de la condición humana vuelve una y otra vez a la primacía del sufrimiento, gritando, con Dostoyevski y Sartre, que la utopía y el arte carecen de valor en comparación con el dolor de un solo niño; mientras que por otra parte una vieja atracción por la serenidad de los animales o los simples, desde Wordsworth, Flaubert y Whitman hasta épocas modernas, reaparece asombrosamente en este pensador hiperintelectual, en general tan resistente a la nostalgia. Ange ou bête? Probablemente sea en el lado de la creación de la imagen de lo posthumano, e incluso lo angelical donde la otredad utópica encuentre su productividad.

Debemos concluir, por tanto, que la búsqueda de una exigencia utópica mínima, un grado mínimo de realización utópica universalmente reconocido —incluso en apariencia tan obvio como el «que nadie vuelva a pasar hambre»— no puede escapar del campo de fuerza de la ideología y la dependencia del contexto de clase. La posición alternativa, por consiguiente, enfrentada a la multiplicidad de intereses utópicos que hemos descubierto que son violentamente opuestos entre sí, es evidentemente la pluralista, en la que reconocemos la autenticidad del impulso utópico del que se dota cada opción, no importa lo distorsionado que pueda estar, y al mismo tiempo intentamos identificar su «momento de la verdad», aislar su energía utópica específica y apropiarnos de ella.

Pero esta clara capitulación ante el sentido común y el pluralismo liberal o humanista tal vez exija un método más complicado que los habituales, no dialécticos, solucionar, escoger y elegir. Lo que cambia todo es el modo de concebir la verdad y su «momento», y el modo en el que una visión sustantiva de éste genera inevitablemente una especie de sentimiento de progreso, todo el movimiento coronado por una naciente reflexividad, una adquisición de conciencia, del proceso utópico mismo. Dicho método de evaluación rechaza las malas caricaturas del hegelianismo y ofrece los objetivos habituales para la crítica antihistoricista. El error, sin embargo, está en imaginar que el no error, la verdad, incluso cualquier mínima verdad que se alegue que persiste en el denominado «momento de la verdad», es un fenómeno positivo. No usamos ese concepto de manera adecuada a no ser que captemos su negatividad fundamental como instrumento conceptual no designado para producir una representación plena, sino para desacreditar y desmistificar las afirmaciones de plena representación de su número opuesto. El «momento de la verdad» no es, pues, sustantivo, no es una especie de perla conceptual que podamos extraer y almacenar con miras a usarla como pieza de un sistema futuro. Por el contrario, su función no radica en sí mismo, sino en la capacidad de negar totalmente su alternativa.

Así, el momento de la verdad de la visión pastoral de Le Guin, de su defensa utópica del campo y de la aldea, no tiene nada que ver con el atractivo de estos espejismos ideológicos, excepto en la medida en la que sea ese mismo atractivo el que dé fuerza crítica a su momento de verdad y agudice su filo. Por el contrario, la función radical de la visión de Le Guin reside en que desmistifica y niega la visión igualmente ideológica que Delany ofrece de la ciudad utópica. Y, como podría haberse esperado, lo opuesto también es cierto, y es en la fantasía urbana de Delany donde encontramos los medios para descalificar el idílico medio rural de Le Guin (que por supuesto también incluye tecnología bélica que irrumpe con brutalidad). La Zona Libre reprueba todo lo complaciente y superficialmente atractivo, lo celebrativo y engañoso que hay en las ideologías de la naturaleza, mientras que la serenidad de la aldea lanza el silencio de un juicio igualmente definitivo contra una febril agitación urbana.

Puedo aclarar y especificar más las consecuencias de este método comparándolo con una propuesta crítica con la que en apariencia está relacionado. Me refiero al interesante libro publicado por Gary Saul Morson en 1981, The Boundaries of Genre,[287] que combina un análisis del Diario de un escritor de Dostoyevski —un texto menipeano como ninguno, aún más si lo consideramos, igual que Morson, como una sola obra orgánicamente unificada— con una teoría de las utopías y en particular del género utópico. Su postura es la de que Dostoyevski no fue en absoluto un reaccionario tan fundamentalista como siempre hemos pensado (o quizá, dado que era obviamente un reaccionario, tal vez fuese mejor sustituir este término por la palabra antiutópico). Esto se demuestra por la existencia —junto a textos tan abiertamente antiutópicos como las Memorias del subsuelo, el episodio dedicado al «Gran Inquisidor» en Los hermanos Karamazov, y Los demonios— de piezas más positivamente utópicas («El sueño de un hombre ridículo»), o más precisamente de la coexistencia, dentro del propio Diario de un escritor, de textos y artículos utópicos y antiutópicos. Pero hasta ahora esto sólo atestiguaría una ambivalencia fundamental por parte de Dostoyevski, que debería resolverse, quizá, mediante la cronología o mediante un contexto político desigualmente cambiante.

El argumento de Morson es, sin embargo, mucho más interesante, dado que como sugiere el título, el autor desea invocar toda una dialéctica del género literario, no sólo para anclar el género utópico en una concepción de parodia derivada del formalismo ruso, sino también para sugerir de qué modo el sistema paródico produce variaciones genéricas fuera de sí mismo. Así, un género considerado antiutopía resultará ser una «parodia» (en el ahora complejo e idiosincrásico sentido que Morson da a la palabra) del género utópico original, fingiendo tomárselo en serio à la Swift o incluso Orwell, sólo para mostrar mejor lo inverosímil, por no decir indeseable, que acaba siendo. Pero ahora, en dos interpretaciones importantes y complejas pasa a demostrar que varios de los ejemplares tradicionales de estas dos categorías genéricas deben, de hecho, al inspeccionarlas más de cerca, incluirse también en la otra categoría. Así, una de las antiutopías clásicas, el Nosotros de Zamiatin, resulta ser también un ejemplo del propio género utópico,[288] mientras que, en una última vuelta de tuerca a la dialéctica, el propio texto fundacional del género utópico propiamente dicho, la obra epónima de Tomás Moro, demuestra contener, junto a sus ingredientes utópicos, todos los componentes de la antiutopía y de la parodia o la sátira de sí misma. Éste es un argumento que resuelve una serie de problemas en la historia de la recepción del librito de Moro; es también, al menos de manera implícita, una ampliación del dialogismo de Bajtin, e incluye la disensión y la disconformidad no sólo entre los participantes oficiales en la discusión (Moro e Hitlodeo), sino dentro de la propia estructura del texto.

Éste, sin embargo, no es el punto final del argumento de Morson, que a continuación plantea todavía otra forma, la metaparodia o metautopía, que resulta incluir tanto la utopía como su adversario genérico, y que, por lo tanto, también sirve para explicar todo lo desconcertante, incoherente o contradictorio que hay también en El diario de un escritor. ¿Es ésta una solución satisfactoria, o no estamos tentados de evocar la innecesaria multiplicación de entidades imaginarias, en este caso géneros, en un análisis que admite libremente que si no reconocemos de manera consciente la existencia de la tercera forma, el texto en cuestión bien puede parecer un fracaso caótico?

Con esto no pretendo menospreciar la calidad dialéctica de todo ello, ni pasar por alto el lugar que concede a oposiciones y negaciones. Simplemente quiero introducir otro conjunto de coordenadas, a saber, el de la modernidad y la posmodernidad, y observar que tal y como Morson lo formula, su argumento sigue ofreciéndose en gran medida dentro de un marco literario moderno que evoca «los asuntos complejos implicados en la interpretación literaria»[289] y se basa en toda una retórica de la reflexividad literaria: «sus márgenes aprovechan su propia marginalidad», «los marcos […] se convierten en parte de una obra literaria que de manera consciente incluye lo que de otro modo podría no tomarse como parte de la obra propiamente dicha».[290] El Quijote sigue siendo una referencia central, a medida que la metautopía se aproxima a un valor moderno, el de la conciencia de sí misma o reflexividad. Siendo así, por lo tanto, la teoría puede detectarse con rapidez y replegarse en uno de los valores y conceptos literarios supremos de esa era, a saber, la ironía. Porque es en la ironía donde podemos tomar el pastel por los dos lados y negar lo que afirmamos, al tiempo que afirmamos lo que negamos. La ironía es, de hecho, la síntesis de opuestos prescrita en el periodo moderno, y como valor moderno supremo (desde Thomas Mann a Paul de Man)[291] es distinta de todas las ironías específicas del texto y está a la vez documentada por ellas (Morson se refiere a dos de ellas: la «ironía de los orígenes» o perspectivismo,[292] y el uso de la ironía de un modo puramente antiutópico).[293]

En este punto estoy por fin en posición de aclarar la tenaz negatividad que siempre ha confundido a los lectores del libro Utópicas de Louis Marin, y también de explicarme ante los utópicos que hayan sentido que ciertas formulaciones propuestas por mí en estudios anteriores[294] eran deprimentemente contraproducentes, si no de hecho claramente derrotistas (la utopía como fracaso necesario de la imaginación). Pero la aclaración sólo puede alcanzarse al precio de una resuelta hostilidad hacia la ironía (en un espíritu muy posmoderno), y en el espíritu de un rechazo de principios al valor moderno de la reflexividad. Sólo esta especificación negativa nos permitirá plantear una postura distinta a la de Morson pero relacionada con ella. Para hacerlo tenemos todo el interés de volver a Marin y al uso que éste hace del esquema semiótico de Greimas que, como se recordará, diferencia entre la contradicción de un término dado y su contrario lógico.

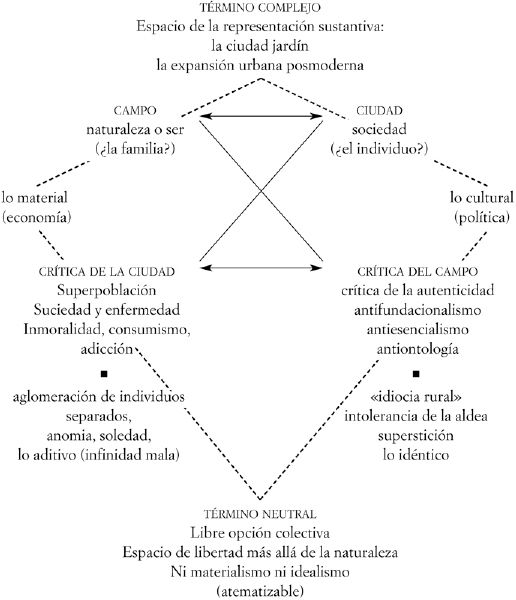

En la medida en que también puede plantearse una contradicción del último, obtenemos un diagrama con cuatro posiciones básicas. Parecería de hecho irónico identificar el supuesto «término complejo» como una forma de ironía, cuando para la mayoría la «ironía» consiste en adoptar una posición no fundamental, no estar a favor ni en contra: por usar nuestra caracterización de su número opuesto, el «término neutral».

Pero el «término complejo» busca, de hecho, beneficiarse de ambos sentidos y definirse por el aprovechamiento de todo lo supuestamente positivo que hay en ambos polos de la oposición. Si esta combinación es utópica, como muchos han sugerido, entonces es precisamente un mal utopismo, basado en los espejismos de la representación y del contenido afirmativo; y la ironía moderna comparte dichos espejismos de un modo específicamente estético y estetizador, valorando el arte como el espacio en el que los incompatibles pueden alcanzar una especie de plenitud positiva. Así la caricatura tradicional de Hegel y la filosofía dialéctica plantean la unificación de los dos términos principales en una «síntesis» (en Greimas, el término «complejo»). Esto no es sólo, en gran medida, el tipo de solución espuria que hemos condenado ya en nuestro inventario de las oposiciones utópicas, es también el espacio del valor moderno de la ironía, que si bien no promete reconciliar la oposición fundamental en cuestión (el arte y la vida, lo privado y lo público, la ciudad y el campo, la mente y el cuerpo) sí al menos permitirnos pensar y practicar ambos al mismo tiempo. La ironía es, por lo tanto, también un modo de unificar opuestos, y con ella uno puede al mismo tiempo creer en la importancia de la política y abarcar todo lo que podríamos perder si nos dedicáramos a la práctica política. Thomas Mann es muy conocido, y por admisión propia,[295] por practicar estas ironías interminables (de hecho, se deleita en ellas), que tomadas desde otra perspectiva constituyen también el propio medio de la reflexividad y la conciencia propia modernas, dado que nos permiten estar en dos lugares al mismo tiempo: dentro del acto o compromiso y fuera de él, de un modo más incorpóreo en un espacio muy distinto de la conciencia reflexiva de dicho acto y de nosotros mismos.

En todo caso, creo que éste es también el emplazamiento trazado por la idea de la metautopía y del metagénero planteada por Morson, la cual nos permite par excellence ser utópicos y antiutópicos al mismo tiempo, y sostenernos por un último momento en ese espacio suspendido en el que somos ambos y ninguno, en el que aún no se ha lanzado el dado (y nunca se lanzará). La ironía es, como he sostenido en otra parte, la expresión más pura de la modernidad tardía y de la ideología de lo moderno desarrollada durante la Guerra Fría (cuyos vestigios y puntos muertos soporta como un estigma).

Para explicarlo de otro modo, más metodológico, podemos decir que la ironía sigue creyendo en el contenido, y que esta cuadratura del círculo no consigue librarse del punto muerto en el que el intento de evaluar el contenido de las diversas formas utópicas nos ha dejado. El problema al que ahora nos enfrentamos es cómo volver al formalismo (el formalismo absoluto) de nuestros capítulos anteriores, y cómo inventar dicho formalismo recorriendo ese contenido contradictorio y emergiendo al otro lado, y no mediante síntesis espurias o mediante la superposición irónica de nuestros opuestos. Es precisamente esta posibilidad la que el cuadrado semiótico parece prometer.

Ahora nuestro esquema nos permite, siguiendo la guía de Marin, identificar otra posición posible, a saber, esa «síntesis» de las dos negaciones que Greimas denominó el término «neutral». No ambos al mismo tiempo, sino ni uno ni otro, sin tercera posibilidad a la vista. Esta posición neutral no intenta mantener dos características sustantivas, dos positividades, juntas en la mente al mismo tiempo, sino que por el contrario intenta retener dos positividades negativas o privativas, junto con su negación mutua. No es un ejercicio menos exigente, y su relación con el escepticismo posmoderno debe explorarse y yuxtaponerse a ese esteticismo igualmente moderno que emerge de la ironía y la reflexividad; pero al menos aclarará el enfoque de las oposiciones utópicas aquí propuesto. No deben ni combinarse en una síntesis humanista orgánica, ni ser eliminadas y abandonadas por completo, sino conservadas y agudizadas, haciéndolas más virulentas, convirtiendo su incompatibilidad y su inconmensurabilidad en escándalo para la mente, pero un escándalo que permanece vital y vivo, y que no puede apartarse del pensamiento, ya sea resolviéndolas o eliminándolas: el obstáculo bíblico que da a la utopía su sabor y su amarga frescura, cuando el pensamiento de las utopías sigue siendo posible.

Otro modo de llegar a todo esto se refiere a lo que a Paul de Man le gustaba llamar la «tematización»; ésta es, por así decirlo, pariente conceptual de la reificación y un modo de designar lingüísticamente las tentaciones de la positividad en un mundo dialéctico en el que (usando la famosa fórmula de Saussure) «no hay términos positivos, sino sólo diferencias».[296] Tematización, en otras palabras, significa asignar una metaforización o expresión simbólica estable a un sistema en movimiento; sugiere un dogmatismo del significante para el que los significados son fijos y estables, y se les asigna un contenido definitivo. En este punto, la perspectiva lingüística o deconstructiva se une de nuevo a la ideológica ya esbozada. Cualquier término en que se tematice la utopía reflejará, en otras palabras, la ideología de clase de su inventor (y de su público).

El diagrama opuesto sugiere, por lo tanto, el espíritu en el que podría trazarse de manera más productiva, por ejemplo, la contradicción entre la utopía de la ciudad y la utopía del campo.

Éste sigue pareciéndonos, de hecho, un lugar poco prometedor, en el que no puede aceptarse ninguna visión sustantiva o positiva de la utopía; en el que deben ponerse en duda todas las especificaciones concretas de la utopía, en un proceso que recuerda a lo que la dialéctica negativa de Adorno prometía hacer por la filosofía y sus proposiciones (y lo que la deconstrucción derrideana hace también de un modo tan minucioso que, al contrario que Adorno, incluso rechaza cualquier concepto positivo o sustantivo de su propio método negativo, y de hecho del método en sí).[297] En el último capítulo veremos si bajo dichas circunstancias y restricciones se puede alcanzar aún algo utópico. Pero antes debemos afrontar un tipo de negación muy distinto, cuyo objetivo es cancelar por completo y como tal la forma utópica.