III

Pero ahora necesitamos volver a Utopía, no como relato de viajes, sino como sátira, lo cual quiere decir que debemos reorganizar el texto en torno al Libro Primero. Porque aunque el texto emita sus diversas señales de otredad y diferencia, a menudo se ha resaltado lo obvio, a saber, que las 54 ciudades de Utopía reproducen los 54 barrios de Londres, de modo que la isla imaginaria de Moro no es más que una duplicación literal del reino de hecho existente de Enrique VIII. La supuesta visión utópica es poco más, en consecuencia, que un comentario punto por punto de los asuntos ingleses y de la situación inglesa, y su estructura se divide en otros tantos pensamientos puntuales y opiniones para mejorar las leyes, las costumbres y las condiciones, en cuyo punto el Libro Segundo empieza a semejar, en forma y efecto, al anterior Libro Primero. Así es ciertamente, y pocos textos «satíricos» puede haber habido más mordaces (y de ciencia ficción) que el famoso que incluimos a continuación:

Vuestras ovejas […] de ordinario tan mansas y tan baratas de alimentar, empiezan ahora, según las noticias, a ser tan avariciosas y salvajes que devoran a los propios seres humanos y devastan y despueblan campos, casas y ciudades.[69]

Es un trastrocamiento grotesco de LaBruyère sobre los campesinos,[70] y una operación rápida y metafórica en la que las pasiones pecaminosas de los seres humanos empiezan a infectar a los plácidos animales, mientras que aquellos se han ido implícitamente bestializando.

Pero el interés de ambos libros, y su radical distinción de modo, se encuentra principalmente en el problema de la transformación de uno en otro, y de acuerdo con nuestro presente esquema (la interpretación alternativa de acuerdo con la cual deducimos el Libro Segundo del Libro Primero) plantea la cuestión de cómo ha derivado o se ha generado de algún modo la representación utópica a partir del debate incisivo y «realista» sobre condiciones actuales. A este respecto pienso que Kendrick se sitúa en la senda correcta cuando afirma que Inglaterra «proporciona [a Utopía] la materia prima a partir de la cual se hila [el texto]»:

El contenido del inconsciente político se compone en gran medida de un grupo de representaciones sociales recibidas […] Puede imaginarse que el inconsciente político […] hace funcionar una especie de caleidoscopio: descomponiendo, mezclando y reajustando compulsivamente su colección de «imágenes sociales» del pasado de la ideología, como respuesta a los recurrentes dilemas, conflictos y traumas pertenecientes de hecho a la vida cotidiana impuesta por todos los modos [de producción] hasta entonces existentes.[71]

Vale la pena parar en este punto para subrayar el procedimiento de producción del texto utópico. Ese procedimiento tiene un plano conceptual (como Lévi-Strauss nos enseñó hace mucho para el caso de los relatos o los mitos tribales), en el que no sólo considera detenidamente las metáforas sino que también resuelve contradicciones. Utopía tiene, por lo tanto, un plano específicamente estético, acerca del cual la mayoría de los críticos literarios se han mostrado singularmente inútiles y ansiosos de concordar con el aburrimiento estereotipado de la forma, pero ¿y si hubiera también un plano en el que el texto no sólo demuestre ser lo que Plejanov denominaba el «equivalente social», es decir, el correlativo de la ideología y del punto de vista de una clase, sino también una especie de equivalente gestual? A este respecto el texto utópico y sus mecanismos se corresponderían con algo parecido a una actividad en la vida diaria, y constituirían un ensayo de ésta en el plano puramente simbólico, ofreciendo una especie de placer complementario derivado de la imitación de dicha vida. Desearía distinguir, al menos provisionalmente, este placer del que se obtiene en el plano representativo, donde quiero sugerir que debe teorizarse desde el punto de vista de la miniaturización. Las satisfacciones aportadas por la actividad de Utopía están con seguridad estrechamente relacionadas con el proceso estético o representativo; pero adquirimos un cierto conocimiento intentando clasificar las operaciones implicadas, lo cual es demasiado general para ser incluido en la vieja gran cesta estética del juego (la obra de Marin tiene por objetivo un tipo muy específico de juego espacial, geométrico y cartográfico, que es en teoría y en diagnóstico distinto de la antigua categoría antropológica).

Ya he observado que necesitamos captar el funcionamiento utópico desde el punto de vista de la mecánica, las aficiones y los inventos caseros, devolviéndole esa dimensión de bricolaje ocioso y activo del que la fuente de Lévi-Strauss en Dickens lo distanció de inmediato (Mr. Weller es un artista ingenuo, que construye un jardín como los inspirados arquitectos de las Torres Watts o el Jardín Rocoso de Chandighar).[72] Porque es precisamente esta dimensión de actividad de pasatiempo, que todos podemos hacer en nuestro propio tiempo libre, en casa, en nuestro propio garaje o taller, la que organiza la lectura del texto utópico, una ratonera mejor que nosotros también podemos emular, pensando nuevos giros para las leyes y las costumbres existentes y sacando ingeniosos modelos propios. (Moro era un candidato muy insólito para el lanzamiento de esta forma nueva y peculiar, en la que generaciones de lunáticos se han sumergido con entusiasmo). La utopía es, por consiguiente, por definición, una actividad de aficionado en la que las opiniones personales ocupan el lugar de los artilugios mecánicos y la mente obtiene su satisfacción de las meras operaciones de reunir nuevos modelos de ésta o aquélla sociedad perfecta.[73] Quizá la imprenta y la ampliación de la alfabetización a comienzos del periodo Tudor fomentasen tales actividades entre los contemporáneos de Moro (al igual que la era industrial tardía haría de los Estados Unidos de finales del siglo XIX, uno de los momentos más fértiles para la propagación de utopías de todo tipo).

No desearía, sin embargo, que esto sirviera de boceto para una definición inmediata de la utopía en cuanto género porque sospecho que es una combinación muy ad hoc de diversos géneros en cualquier momento dado, aunque la idea de «sátira» de Elliott parece mejor si se toma como la designación de un modo.[74] De hecho, al igual que la narrativa de viajes presidió nuestro análisis del Libro Segundo, sin coincidir nunca completamente con el género en cuestión, también aquí, en el comentario político y la motivación del Libro Primero, se proponen una serie de géneros literarios (ya sea positiva o negativamente) que pueden ayudar a especificar con mayor agudeza el problema del género utópico, aunque no lo «definan». Me parece útil yuxtaponer el método de producción utópico a otras dos operaciones discursivas que han recibido cierta atención analítica en tiempos contemporáneos o postsemióticos: se trata, por una parte, de la redacción de constituciones (una actividad que alcanza su paroxismo en el siglo XVIII, pero que aún hoy no se ha extinguido, en los dos periodos de descolonización y en los países poscomunistas), y por otra del manifiesto político, en función del cual Althusser intentó reinterpretar El príncipe de Maquiavelo. Junto a estos modos discursivos se pueden aducir otros dos, a saber, el espejo de príncipes, el género más cercano a la propia época de Moro y el más relevante para la apasionada negativa de Hitlodeo a asumir esa vocación de cortesano y asesor del rey que el propio Moro estaba a punto de adoptar en la vida real; y el de la gran profecía, un discurso que combina igualmente los dos modos presentados por Elliott de condena satírica de un presente caído y de evocación de una sociedad transfigurada, y cuya extraña falta de coincidencia con la propia Utopía debería sugerir que se da una útil diferenciación entre lo profético y lo utópico.

El género de la constitución escrita parecería mejor abordarlo inicialmente mediante una distinción de esa otra forma discursiva que es la ley individual, y que presumiblemente se construye a modo de interdicción de actos antisociales específicos (si no como manera de aclarar intercambios y acuerdos).[75] En ese caso, parecería que las constituciones en sí se diseñaran para prevenir ciertos sucesos y catástrofes políticos e históricos, más notablemente las revoluciones, pero también tomas del poder y desequilibrios de poder más limitados. Las constituciones, en consecuencia, no se estructuran para definir y juzgar actos individuales, sino por el contrario para impedir acontecimientos históricos específicos. Se suscita, por lo tanto, respecto al texto histórico la cuestión de si este tipo de gestión de la historia es en absoluto comparable con la forma de un texto del que a menudo se afirma que está diseñado para eliminar por completo la historia. ¿No debe entonces la utopía definir explícita o implícitamente la historia mediante una división o una reducción en la que sea la historia mala —la historia política— la que se canalice a esa categoría y se neutralice (lo que Marx llama «prehistoria», por ejemplo), para que lo restante —algo parecido a una vida cotidiana utópica, quizá— emerja entonces como verdaderamente utópico? El texto de Moro nos da con seguridad algo parecido a una constitución de la sociedad utópica, incluida una serie de leyes y costumbres, pero es una constitución imaginaria y un experimento mental no diseñado para prevenir los acontecimientos históricos sino la propiedad privada en sí.

Mientras tanto, está bastante claro que no se supone que el gesto fundacional de Utopo suponga un llamamiento a la acción política práctica y a la emulación; y sea cual sea su indudable impacto, el texto de Moro difiere fundamentalmente del de Maquiavelo en sus efectos y consecuencias (ni siquiera se tradujo al inglés hasta 1551). A buen seguro, debemos al menos intentar separar la singularidad histórica y estructural de la propia posición discursiva de Maquiavelo por una parte, y la implícita en otros manifiestos por otra; por lo tanto, no está claro si Althusser tiene sólo y exclusivamente a Maquiavelo en mente cuando establece que un manifiesto enfoca simultáneamente la naturaleza o el conocimiento de lo político en general y un problema político específico y concreto en particular, de tal modo que este enfoque incluye la identificación del agente y la cuestión de la práctica política propiamente dicha.[76] En todo caso, esto traslada el problema del texto utópico en una nueva dirección, desplazando la antigua objeción antiutópica de que en las utopías convencionales nunca se suscita la cuestión práctica de la aplicación (o al menos se traslada a cierta esperanza liberal y piadosa de razonamiento y persuasión, de transición pacífica y sensata), y planteando la cuestión contraria de si, para empezar, la utopía tiene una relación formulable con lo político. Es una cuestión que, nuevamente, sustituye a la de la naturaleza de lo político en la agenda; así, si uno sigue la fórmula de Carl Schmitt, que lo político es ante todo decidir quién es amigo y quién enemigo,[77] está bastante claro que éste es un tema central y constitutivo tanto en Maquiavelo como en Marx y Engels, pero queda menos claro cómo podría suscitarse con ocasión de la visión planteada en la utopía de Moro, o incluso en las posturas que el autor manifiesta en el Libro Primero.

En él, en todo caso, la política y lo político están enmarcados por la propia corte absolutista, un contexto que separa los medios de los fines de manera más decisiva que en los dos manifiestos clásicos (en los que los medios —nación o proletariado— son uno con los fines). Utopo debe de algún modo abolirse a sí mismo y a su monarquía para permitir que Utopía exista; y la voz profética y el profeta individual no son más claramente evidentes en el nuevo esquema colectivo. Las dos últimas referencias genéricas quedan así un tanto cortocicuitadas por el vacío que implican entre el líder individual y la situación colectiva.

Así, en cierto sentido la forma utópica (género o no) nace para complementar estos diferentes géneros imperfectos y para cumplir o evitar cada uno de ellos de maneras inesperadas. Es una paradoja que una forma tan absolutamente dependiente de la circunstancia histórica (florece sólo en condiciones específicas y en ciertas ocasiones históricas raras) diese la apariencia de ser supremamente ahistórica; que una forma que inevitablemente suscita pasiones políticas pudiera parecer que evita o abroga por completo lo político; y que un texto tan singularmente dependiente del capricho y de la opinión de soñadores individuales se encontrase desarmado ante el agente individual y la acción inaugural. Pero quizá la cuestión genérica nos aporte algunas otras enseñanzas; en todo caso aún no hemos combinado por completo los problemas de la representación con los del análisis ideológico para entender cómo puede captarse que la utopía tiene necesariamente que surgir de los análisis más puramente políticos del Libro Primero.

Para la primera de estas líneas de investigación será formalmente crucial interrogar a los relatos interpolados, aquellos que incluyen todavía otro género diferente más, a saber, las fábulas morales sobre Estados inexistentes, los polileritas, los acorianos y los macarianos, porque estos episodios interpolados deberían contarnos dos cosas antitéticas, a saber, por qué Moro necesitaba recurrir a lugares inexistentes o imaginados, y también por qué ninguno de ellos podía haber cumplido la función que el cuarto y último, aunque muy distinto, país inexistente del Libro Segundo, la propia Utopía, estaba llamado a cubrir. ¿Por qué, en otras palabras, la imagen o la metáfora plena de Utopía surgen de metáforas previas pero locales y análogas? Éstas, a buen seguro, se imaginan como enclaves situados dentro de nuestro mundo existente, mientras que, a pesar de la ubicación y de las explicaciones complementarias, de algún modo Utopía parece sustituir por completo a nuestro mundo.

Nuestros tres Estados (o ejemplos) enclave, cuyos nombres absurdos parecen asumir la medida de las reformas,[78] demuestra (en orden inverso): cómo limitar las finanzas del rey (los macarianos o «felices»); cómo desanimar las conquistas extranjeras (los ajoros o «apátridas»); y de manera más extensa, cómo remodelar el severo sistema penal inglés para ventaja de la ciudadanía (los polileritas o «los que dicen sandeces»). Los dos mencionados inicialmente implican reglas y límites de sentido común para los monarcas; hacen por lo tanto referencia a situaciones específicas y no son irrealizables. Y tampoco, cuando nos fijamos en el ejemplo más amplio, los polileritas, es irrealizable la moderación en los castigos y los trabajos forzados de los convictos, aunque obviamente choca con el prejuicio generalizado y la opinión popular, como demuestra la acalorada discusión.

Pero, como ha demostrado Marin,[79] esta extrapolación más extensa es internamente contradictoria en los aspectos específicos, lo cual constituye el interés formal del episodio. El primer problema se relaciona con la propia existencia del robo en sí: si este país es tan feliz y pacífico, ¿por qué genera la pobreza y la miseria que incita a los ciudadanos a robar? Si por otra parte hay muy poco robo en comparación con las sociedades que conocemos, ¿de qué modo puede su sistema penal ser ejemplar para nosotros? ¿Cómo, en resumen, demostrar que es el sistema penal el responsable de reducir la delincuencia y no al contrario? Nosotros, que hemos leído el Libro Segundo, conocemos la respuesta a estas preguntas, que radica en la continua presencia de la propiedad privada y, por lo tanto, en la continua existencia de mercancías y dinero que robar.

Esto sugiere que de hecho la extrapolación de Moro, por su propia contradicción interna, sigue ligada al mundo empírico real, y que sólo puede resolver la contradicción representativa interna generando y produciendo otra (Utopía propiamente dicha) más pura, de la cual se hayan cortado de manera absoluta los vínculos con la realidad histórica. (O, si se prefiere interpretar el texto de acuerdo con su cronología compositiva, Moro ha excavado aquí, en el posterior Libro Primero, la precondición figurativa para el modelo anterior del Libro Segundo). Podemos decir todo esto de un modo completamente distinto, señalando un principio de totalidad que opera en dichas representaciones, basado en la sobredeterminación de lo históricamente real. No se pueden —ésta es la enseñanza de dichas extrapolaciones— cambiar los rasgos individuales de la realidad actual. Una reforma que destaque éste o aquél vicio, éste o aquél fallo o error del sistema, con la intención de modificar sólo ese rasgo, descubre enseguida que cualquier rasgo determinado presenta multitud de enlaces inesperados pero constitutivos con todos los demás rasgos del sistema. En el área de la representación, el síntoma de este descubrimiento debe buscarse en lo que hemos denominado una contradicción representativa. Así, para representar adecuadamente dichos cambios, la modificación de la realidad debe ser absoluta y totalizadora, y este impulso del texto utópico coincide con el concepto de cambio revolucionario y sistémico, no con un concepto de cambio reformista.

En Utopía, sin embargo, la marca de esta totalización absoluta es la secesión geopolítica entre el propio espacio utópico y el mundo de la realidad empírica o histórica: la gran trinchera que el rey Utopo ordena cavar para «desligarse» del mundo, y para convertir su promontorio en una isla, ciertamente una extraordinaria anticipación de los grandes proyectos de obras públicas de los tiempos modernos o socialistas (y quizá también de los conocidos proyectos sociales hidráulicos que los anticiparon),[80] incluidas la organización del ejército y la sugerencia del trabajo forzado o esclavo. Esto nos lleva a la segunda contradicción, o al menos el segundo síntoma representativo delatado por la extrapolación polilerita. Porque en dicho ejemplo no hay foso: los polileritas están separados del Imperio persa por una cadena montañosa, y pagan tributo al monarca persa para que los proteja, una dependencia muy distinta del sistema de política exterior maquiavélico utilizado por los propios utópicos, y que impone una carga muy distinta sobre algo que sigue siendo una economía monetaria. Esta dependencia geopolítica constituye, en mi opinión, una alegoría autorreferente sobre la estructura de la propia representación, que sigue dependiendo de referencias externas y de contenidos empíricos. Si se quiere, sigue siendo protohistórica y todavía no suficientemente estética, en el sentido de su autonomía respecto a los contextos de la realidad, algo que sólo se alcanzará con el Libro Segundo y con la representación de la propia Utopía, y que bien puede arrojar nueva luz sobre la estética del propio texto utópico y sobre el carácter utópico de la estética (tal como Marcuse lo desarrolló en su gran ensayo sobre el «carácter afirmativo de la cultura»).[81] Utopía es, por lo tanto, en ese sentido, una representación que se ha convertido en cierre, en la medida de lo posible (y es por supuesto imposible) autónomo y autorreferente; en un límite exterior, puramente formal y sin contenido o, mejor dicho, cuyo contenido ha sido sublimado por el hecho de convertirse en autorreferente.

Éste es, sin embargo, un análisis hasta ahora meramente formal del texto, que parece posponer interminablemente lo esencial, a saber, cualquier análisis del deseo que subyace al invento de Moro. Sin duda será incluso más frustrante comprender, como veremos en el siguiente capítulo, que el cumplimiento de los deseos es en sí mismo internamente contradictorio, y por lo tanto que difícilmente se puede tomar al pie de la letra. Está, además, envuelto sin remedio en ideología y es tan inseparable de ésta y de sus determinantes históricos como el cuerpo del alma (una cuestión que no se abordará hasta muy avanzado el libro, en el capítulo X).

Todo esto no significa que nada de importancia pueda decirse ahora sobre el cumplimiento de los deseos que impulsa Utopía y que le aporta su frescura transhistórica. Pero lo hace mediante una estructura singular, que puede identificarse como un deslizamiento en torno a tres temas ideológicos que el libro amplifica y neutraliza al mismo tiempo. El primero de dichos temas es claramente el del dinero en sí y los males del oro, lugar común que absorbe una tradición de profecía e invectiva cuyos comienzos se pierden en las nieblas del tiempo, junto con los del propio dinero. Marx derribó con eficacia las presuposiciones de estas denuncias del dinero en sus ataques a Proudhon y en los Grudrisse.[82] El hecho de que en Moro conduzcan a una forma de «comunismo», es decir, a la abolición de la propiedad privada, es menos significativo que el movimiento triangular por el que el tema del dinero se neutraliza ideológicamente.

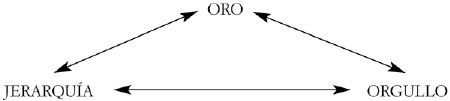

Porque el vicio conceptual de la crítica al dinero y al oro es que sus fuentes y consecuencias supremas no son políticas ni económicas, sino etéreas. Pero en Moro el lugar de lo ético lo ocupa un tema o ideologema distinto, a saber, el orgullo en cuanto fenómeno psicológico y de hecho «teológico». Esto reemplaza los males del dinero y sus pecados adjuntos (el más destacable, la avaricia) con un conjunto de fenómenos sociales muy distintos, como la vanagloria, la ostentación, la posición social, la jerarquía y otros similares; y esto último nos conduce al tercer término del triángulo ideológico de Moro, a saber, el énfasis en la igualdad y el igualitarismo. Pero éste no es sólo una corrección o cancelación de los efectos del orgullo: es un paso de una dimensión a otra, del ámbito del yo y del alma al de la existencia social, siendo ambos a su vez distintos del ámbito en el que el dinero y el oro ejercen su dominio. Como ha demostrado Luhmann, estos diversos ámbitos de lo psíquico, lo social y lo económico no están aún plenamente diferenciados en las sociedades tradicionales (ni siquiera en sociedades que, como la de Moro, están emergiendo de lo tradicional y de lo feudal). El movimiento giratorio de uno a otro es en parte reflejo de esa falta de diferenciación: ningún ámbito puede por sí solo definir sus elementos por completo en sus propios términos, sino que debe tomar prestados de los otros al mismo tiempo que se diferencia de ellos. Esto contribuye a crear una grata multiplicidad de consecuencias y efectos para las propias representaciones de Moro, que pueden interpretarse a la luz de sus implicaciones sociales, pero también por sus consecuencias para el sujeto individual, y también en gran medida por las políticas prácticas que parecen comportar, en especial en el principio de abolición de la propiedad privada. La ambigüedad del marco tripartito es tal que podemos omitir los orígenes éticos de este principio y tomarlo como todo un programa político y un modo de realizar la utopía propiamente dicha. La rotación de estos tres ideologemas es en sí la fuente de la aparente autonomía de la utopía en el plano representativo, y rescata al texto de la categoría de mero tratado sobre cualquiera de los temas (un panfleto contra el dinero, por ejemplo, o un tratado teológico sobre el orgullo, una disertación revolucionaria para denunciar la jerarquía social).

Esta operación rotatoria impide la tematización o materialización de cualquier factor individual en un sistema o en una visión ideológicos de la naturaleza humana (problema que se analizará en los capítulos X y XI). Esto es, creo, lo que Louis Marin denomina «neutralización» en su obra fundamental sobre las utopías, y en su momento exigirá y recibirá una explicación de cómo puede captarse la neutralización como producción, y no como simple cancelación o destrucción. Más de inmediato, sin embargo, exige su inclusión en la estructura del propio cumplimiento de los deseos.