Capítulo 2

La Habana, 15 de Febrero de 1898.

El marinero de primera Adolfo Sancho hacía guardia aquella noche en el Alfonso XII. Las noches parecían interminables a bordo. Nadie con quien charlar y una interminable negrura que lo cubría todo. Tan sólo las farolas de La Habana y las luces del Legazpi y el Maine arañaban algo de brillo a un mar negro y calmado. Adolfo, harto de cargar el fusil, miró a un lado y al otro, apoyó el mosquetón en la barandilla y sacó un cigarrillo del bolsillo. El sargento acababa de pasar y no volvería antes de una hora. El pitillo le supo a gloria. Aspiró una bocanada de humo y cerró los ojos para concentrar más el placer que inundaba su garganta. Sin darle tiempo a reaccionar, notó un tremendo calor en la nuca, un destello y oyó un estruendo horrible. Instintivamente se agachó, alargó el brazo hacia el fusil, pero éste se le escurrió entre los dedos. Entonces, una segunda explosión más potente lanzó decenas de pequeños destellos por el cielo negro. Adolfo se incorporó y contempló el horripilante espectáculo sin reaccionar hasta que notó que algo caía sobre su espalda. Se giró despacio, al tiempo que su cabeza se inclinaba hacia abajo. Primero le vino un olor a carne quemada que le revolvió el estómago, después observó algo alargado en la cubierta. Se agachó un poco más y lo tocó con la punta del fusil. La cosa alargada seguía humeante cuando el marinero advirtió cómo brillaba algo. Eso parecía un brazo con sus cinco dedos y un anillo grande y plateado. La revoltura de estómago se convirtió en una repulsiva náusea y Adolfo sintió una arcada, la cabeza comenzó a darle vueltas y vomitó convulsivamente.

El sargento acudió a la cubierta después de escuchar la detonación. El barco se sacudió y tuvo que sujetarse a la escalera para no perder el equilibrio. Corrió por la borda y tiró del cordón de la campana de emergencia. Algo tenía que haber impactado contra el barco, imaginó. Buscó a su alrededor algún indicio de fuego, pero todo parecía en calma. Buscó al guardiamarina pero no vio a nadie. Sólo cuando estuvo encima de Alfonso reparó cómo éste, inclinado hacia delante, vomitaba sobre un trozo de carne chamuscada en cubierta. Entonces levantó la vista y pudo distinguir lo que quedaba del Maine. La proa había desaparecido por completo y la popa estaba levantada. Las llamas llenaban gran parte de la cubierta y podía escuchar gritos dispersos en el agua y entre el amasijo de hierros. Cuando volvió a mirar al marinero se dio cuenta de que lo que había sobre la cubierta del Alfonso XII era un brazo humano.

El capitán Sigsbee, según declaró a la Comisión de Investigación, se encontraba aquella noche en su cámara escribiendo unas cartas a su esposa, cuando el estruendo le hizo correr escaleras arriba. Sigsbee, a pesar de ser un hombre de cierta edad, no tardó mucho en llegar a lo que quedaba de la cubierta de su barco, con la intención de salvar al resto de la tripulación. Una vez allí, el capitán observó cómo el barco se hundía por la banda de babor. Con un rápido vistazo evaluó los daños. La explosión había levantado gran parte de la proa, desplazándola hacia atrás; destruyendo el mástil y el cañón principal. No tenía mucho tiempo para evacuar a las 354 personas que se encontraban a bordo. Las barcas salvavidas eran pequeñas y tan sólo podían lanzarse al mar las de popa y estribor. La confusión reinaba en cubierta. Los marineros corrían de un lado para otro o se lanzaban por la borda con la esperanza de alcanzar algún barco a nado. Las llamas se extendían con rapidez y el espeso humo gris cegaba los ojos. El capitán lanzó varios gritos hasta que algunos marineros obedeciendo sus órdenes desataron las barcas y las lanzaron al agua.

Unos minutos después, varias barcazas se acercaron para auxiliar a los supervivientes. Los marineros del Alfonso XII fueron los primeros en llegar. A la cabeza de cada una de ellas, un marinero con una linterna en la mano alumbraba el camino. Los cuerpos descuartizados de algunos soldados se confundían con los restos carbonizados del buque. Apenas se escuchaban voces y las luces del incendio comenzaban a sofocarse a medida que el barco se hundía. La negrura comenzaba a cubrirlo todo de nuevo. Los rescatadores intentaban mover los cuerpos con los remos, parecía que todos estaban muertos; hasta que empezaron a ver los primeros hombres con vida. Soltando los remos, cada marinero comenzó a sacar del agua a los supervivientes. El rostro de los náufragos, ennegrecido por el humo y el fuego, no podía ocultar una expresión de terror y desconcierto que se contagiaba a sus salvadores. Las barcas del City of Washington y los guardacostas llegaron poco después y extrajeron al resto de los supervivientes del agua.

El soldado guardiamarina Younger fue de los que saltó aquella noche de la cubierta del Maine. Al principio intentó nadar hasta el Alfonso XII pero cuando empezó a moverse notó que sus brazos no le respondían. Hasta ese momento el pánico le había impedido ver la herida en su hombro. Entonces intentó mantenerse a flote mientras las explosiones se sucedían en el barco y pequeños fragmentos incandescentes caían a su alrededor. A su lado, los cuerpos de varios compañeros muertos flotaban humeantes. Olía a una mezcla de pólvora y carne quemada. En el agua se escuchaba el murmullo del llanto de los supervivientes y los gritos de auxilio, que poco a poco iban apagándose hasta acallarse por completo. Cuando las fuerzas empezaron a fallarle, comenzó a rezar con lágrimas en los ojos. En ese momento una barca pasó muy cerca y con un último aliento gritó pidiendo ayuda. La barca se detuvo y varios brazos le agarraron de la camisa hecha jirones y de su hombro herido, pero la alegría de verse a salvo le anestesió el dolor. El soldado Younger ayudó al resto de rescatadores y atendió a los heridos más graves con su único brazo.

El Almirante Mantorella, jefe del apostadero de La Habana, según su declaración oficial, empujó la silla hacia atrás y corrió hacia la torre de observación. Al llegar, los oficiales de guardia le extendieron el catalejo sin lograr articular palabra. Un barco ardía en el puerto y por la colocación debía ser el Maine. El Almirante sabía lo que eso significaba. Cerró los ojos por un momento intentando aclarar sus ideas y ordenó a los oficiales que dispusieran las barcas de rescate. Mientras los oficiales marchaban para cumplir sus órdenes, Mantorella se sentó y empezó a redactar un parte a sus superiores en Madrid. El tiempo corría en su contra. Esa misma noche tenía que salir el barco más rápido de La Habana hacia la Península. El presidente del gobierno tenía que saber urgentemente lo que había ocurrido.

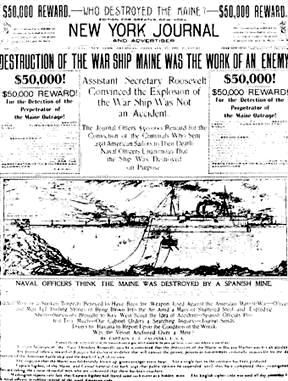

La noticia de la explosión del Maine recorrió todo el mundo. En este periódico neoyorkino se recoge la noticia.

Esta ilustración refleja la gravedad de la explosión.

Base naval de Cayo Hueso, Florida, 15 de Febrero de 1898.

El capitán Gleaves contemplaba sin pestañear el telégrafo. Todavía le costaba creer las noticias que le habían comunicado hacía unos minutos en la cubierta de su barco, el Cushing. Mientras descansaba en su camarote un cabo le había informado que un hombre quería hablar con él urgentemente. Dejó su Biblia sobre la mesita y poniéndose la chaqueta subió a cubierta. En cuanto le tuvo en frente le reconoció. Aquel tipo era uno de los hombres del servicio secreto que pululaban por Cayo Hueso y La Habana en aquel febrero de 1898.

—Capitán, tengo noticias terribles. Hay que contactar con el Secretario de Marina lo antes posible —dijo el hombre atropelladamente.

Gleaves miró con cierto escepticismo al agente secreto. Hacía apenas tres días había fondeado su barco en el puerto de La Habana y todo parecía muy tranquilo. El capitán Sigsbee le había recibido cordialmente y habían bromeado con echar una partida de cartas el día 17, cuando estaba previsto que el Maine dejara Cuba y llegara a la base.

—¿Está usted seguro de lo que dice? —había preguntado Gleaves sin dar crédito a las palabras del espía.

—Sí, señor.

Gleaves había ordenado a un soldado que buscara al capitán de corbeta William Cowels, el oficial más antiguo del barco. Ambos se habían dirigido a la oficina de telégrafos a esperar noticias del Maine. Después de varias horas, el tintineo del telégrafo rompió el silencio de la sala. Se trataba de un mensaje no cifrado desde La Habana que debía enviarse inmediatamente al Secretario de Marina.

Maine explosionado en el puerto de La Habana a las nueve cuarenta de esta noche y destruido. Muchos heridos y sin duda más muertos y ahogados… Enviar buques nodriza de Key West para la tripulación… La opinión pública debería reservarse hasta más información. Se cree que todos los oficiales se han salvado…

Sigsbee

Washington, 16 de Febrero.

En el Departamento de Marina apenas había nadie cuando llegó el telegrama a la una de la madrugada. El capitán de fragata Francis Dickens se encontraba al mando aquella noche por pura casualidad. El jefe del departamento estaba en Santo Domingo y Dickens llevaba varias jornadas entre los papelotes del Negociado de Navegación. La verdad es que no se enteraba de mucho, pero sabía que en unos días volvería a su despacho y, si todo iba bien, en un par de meses estaría de nuevo en un buque que se construía en los astilleros de Nueva York.

Ahora, en mitad de la noche, el capitán sentado y cabizbajo sostenía el telegrama entre los dedos. El soldado que le había traído la noticia le observaba inquieto, intentando adivinar qué pasaba por la mente de

Dickens. El capitán levantó la cabeza y con los ojos enrojecidos se dirigió a su subordinado.

—Hay que mandar un mensaje urgente al presidente.

Aquella madrugada, salieron dos correos urgentes. El primero llegó al hotel Portland, donde el secretario de Marina Long se alojaba. Long no había querido instalarse definitivamente en Washington. Dado lo avanzado de su edad, tan sólo esperaba que la situación en Cuba mejorara un poco para retirarse de la política. El ex congresista y ex gobernador de Massachussets no quería pasar sus últimos años en aquella horrorosa ciudad. Al abrir el sobre con el mensaje urgente y leer la suerte del Maine sintió un fuerte dolor en el pecho. Intentó tranquilizarse un poco, el presidente necesitaba su ayuda urgentemente. Descolgó el teléfono y llamó a la Casa Blanca.

La noche del 16 de febrero era gélida. La carroza del secretario cruzaba la capital y el hielo crujía bajo las ruedas, deslizando la trayectoria y obligando a los caballos a frenar a trompicones. En su interior, Long seguía dándole vueltas a la reacción del presidente. McKinley apenas balbuceó algunas palabras al otro lado del teléfono cuando ambos habían hablado. Él tuvo que tomar la decisión de enviar el torpedero Ericsson y el crucero acorazado Nueva York hacia Cayo Hueso, para que estuvieran listos para intervenir en cualquier momento. Cuando su carruaje pasó delante de la Casa Blanca pudo observar cómo la ventana del Despacho Oval brillaba en la noche.

Long entró en el despacho y encontró al presidente sentado, cabizbajo, con las manos sobre la cara. Se aproximó y cuando estuvo a su altura apoyó la mano sobre su hombro.

—Estimado Long, estaba rezando por todos esos soldados muertos. Usted sabe lo que amo la paz, pero en estas ocasiones debemos actuar con determinación —la voz entrecortada del presidente sonaba grandilocuente aquella noche histórica.

—Señor presidente, nuestro deber es actuar con cordura.

—No me malinterprete. Mi postura sigue siendo la misma, pero ahora la tarea será mucho más ardua.

—El primer paso que debemos dar es ordenar al contralmirante Sicard que comience una investigación —dijo Long.

—Hay que llegar hasta el fondo del asunto.

—Pero todo el mundo sabe que Sicard está mal de salud —apuntó una voz que a pesar de no ser la del presidente le sonaba muy familiar al secretario.

Roosevelt se aproximó con largos pasos a los dos hombres. Tenía los cristales de las gafas empañados por el frío, pero su mirada era penetrante y arrogante al mismo tiempo. Long ignoró el comentario y siguió hablando del contralmirante.

—Sicard es nuestro hombre. Un héroe de la Guerra Civil, un gran marinero y el comandante en jefe de la Escuadra del Atlántico Norte.

—No se hable más. Señor secretario, póngase inmediatamente en contacto con Sicard —dijo el presidente recuperando toda su energía de repente.

Long abandonó la sala apoyado sobre su bastón. Roosevelt le miró de reojo y se acercó a McKinley.

—Señor presidente, Sicard es demasiado blando. Me temo que los periódicos no estarán de acuerdo con la decisión —comentó el subsecretario.

—Por favor, antes de marcharse puede llamar a Potter, necesito sus servicios.

Roosevelt abandonó la sala refunfuñando y avisó al secretario del presidente. Unos segundos después los dos se encontraban solos en el despacho.

—Amigo, alguien está intentando provocar la guerra con España.

—¿Quién puede hacer una cosa así? —preguntó Potter.

—Hay que enviar a uno de nuestros hombres a La Habana. No podemos fiarnos de la Armada, tiene mucho que perder en este asunto. Necesito un contacto directo.

—Muy bien, señor presidente.

—Además, hay que despachar un mensaje por una vía extraoficial para el presidente del gobierno de España y la reina. Todavía hay una esperanza para la paz.

—¿Digo al S.S.P que se ponga en marcha?

—Me temo que es el momento de que pongamos a prueba al S.S.P. Puede marcharse.

McKinley se quedó solo en la sala. Se acercó a la ventana y observó la noche estrellada sobre el cielo de Washington. El mismo cielo que habían contemplado decenas de presidentes en momentos como aquél, cuando toda la nación estaba en peligro. Su cabeza no dejaba de dar vueltas. ¿Quién podía estar detrás de esa masacre? ¿Los españoles? ¿Los revolucionarios? Muchos miembros de su propio partido eran partidarios de la guerra. Algunos grandes magnates del azúcar movían los hilos en el Senado para que el gobierno dejara su política moderada. ¿En quién podía confiar? Sólo el S.S.P. puede hacerlo, —pensó.

Muy pocos conocían su existencia, ahora tenía que demostrar hasta qué punto estaban dispuestos a llegar aquellos hombres.

Presidente McKinley, uno de los presidentes menos apreciados de su país.