La cruzada contra los albigenses

En 1209 un ejército formado por unos treinta mil caballeros y soldados de infantería partió del norte de Europa y cayó como una tromba sobre el Languedoc, las estribaciones nororientales de los Pirineos, en lo que actualmente es el sur de Francia. Durante la guerra que siguió a la invasión todo el territorio fue devastado, las cosechas fueron destruidas, las ciudades y pueblos fueron arrasados y todo un pueblo fue pasado a cuchillo. El exterminio fue tan grande, tan terrible, que bien podría considerarse como el primer caso de «genocidio» en la historia moderna de Europa. Sólo en la ciudad de Béziers, por ejemplo, fueron muertos por lo menos quince mil hombres, mujeres y niños, muchos de los cuales habían buscado refugio en la iglesia. Un oficial preguntó al representante del papa cómo podía distinguir a los herejes de los verdaderos creyentes y recibió esta respuesta: «Mátalos a todos. Dios reconocerá a los suyos». Puede que estas palabras, que se citan con frecuencia, fueran apócrifas. Sin embargo, tipifican el celo fanático y la sed de sangre con que se perpetraron las atrocidades. El mismo representante pontificio, al escribir a Inocencio III, que se encontraba en Roma, anunció orgullosamente que «no se había respetado la edad, el sexo ni la condición social».

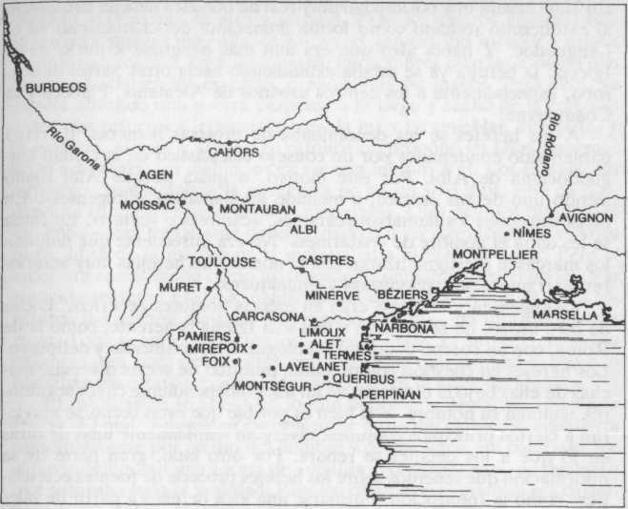

Después de Béziers, el ejército invasor se extendió por todo el Languedoc. Cayó Perpiñán, cayó Narbona, cayó Carcasona, cayó Toulouse. Y por dondequiera que pasaban los vencedores dejaban un rastro de sangre y muerte.

Esta guerra, que duró casi cuarenta años, es conocida ahora con el nombre de «cruzada contra los albigenses». Fue una cruzada en el verdadero sentido de la palabra. La había convocado el papa en persona. Los que participaron en ella llevaban una cruz en sus vestiduras, al igual que los cruzados que iban a Palestina. Y recibían las mismas recompensas que los cruzados que luchaban en Tierra Santa: remisión de todos los pecados, expiación de las penitencias, un lugar seguro en el cielo y todo el botín que pudieran capturar. Además, en esta cruzada ni siquiera había que cruzar el mar. Y de acuerdo con la ley feudal, uno no estaba obligado a luchar durante más de cuarenta días, suponiendo, desde luego, que no le interesase el botín.

Cuando terminó la cruzada el Languedoc estaba totalmente transformado, sumido de nuevo en la barbarie que caracterizaba al resto de Europa. ¿Por qué? ¿Por qué había ocurrido todo aquello, tanta brutalidad y tanta devastación?

A principios del siglo XIII, la zona que actualmente recibe el nombre de Languedoc no formaba oficialmente parte de Francia. Era un principado independiente cuya lengua, cultura e instituciones políticas tenían menos en común con el norte que con España, con los reinos de León, Aragón y Castilla. Gobernaban el principado un puñado de familias nobles, siendo las principales la de los condes de Toulouse y la poderosa casa de Trencavel. Y dentro, de los confines de este principado florecía una cultura que en aquel tiempo era la más avanzada y compleja de la cristiandad, con la posible excepción de Bizancio.

El Languedoc tenía mucho en común con Bizancio. La erudición, por ejemplo, era tenida en gran estima, cosa que no ocurría en el norte de Europa. La filosofía y otras actividades intelectuales florecían; la poesía y el amor cortesano eran ensalzados; el griego, el árabe y el hebreo eran estudiados con entusiasmo; y en Lunel y en Narbona prosperaban escuelas dedicadas a la cabala, la antigua tradición esotérica del judaísmo. Hasta la nobleza era culta y literaria en un momento en que la mayoría de los nobles del norte ni siquiera sabían escribir su nombre.

También, al igual que Bizancio, el Languedoc practicaba una tolerancia religiosa civilizada y acomodadiza, en contraste con el celo fanático que caracterizaba a otras partes de Europa. Fragmentos del pensamiento islámico y judaico, por ejemplo, fueron importados a través de centros comerciales y marítimos como Marsella o penetraron desde España a través de los Pirineos. Al mismo tiempo, la Iglesia de Roma no gozaba de mucha estima; debido a su notoria corrupción, los clérigos romanos del Languedoc consiguieron, más que otra cosa, ganarse la antipatía del pueblo. Había iglesias, por ejemplo, en las que no se había dicho misa durante más de treinta años. Muchos sacerdotes se desinteresaban de sus feligreses y administraban negocios o grandes fincas. Hubo un arzobispo de Narbona que jamás llegó a visitar su diócesis.

Mapa 3. El Languedoc de los cátaros.

Fuera cual fuese la corrupción de la Iglesia, el Languedoc alcanzó una cúspide de cultura que en Europa no volvería a verse hasta el Renacimiento. Pero, como en Bizancio, había elementos de feliz inconsciencia, decadencia y trágica debilidad a causa de los cuales la región no estaba preparada para el ataque que posteriormente se desencadenaría sobre ella. Desde hacía algún tiempo tanto la nobleza del norte de Europa como la Iglesia romana eran conscientes de la vulnerabilidad del Languedoc y ansiaban aprovecharse de ella. Durante muchos años la nobleza del norte había codiciado la riqueza y el lujo del Languedoc. Y la Iglesia estaba interesada por sus propias razones. En primer lugar, su autoridad en la región era débil. Y al mismo tiempo que la cultura, otra cosa florería en el Languedoc: la principal herejía de la cristiandad medieval.

Citando las palabras de las autoridades eclesiásticas, el Languedoc estaba «infectado» por la herejía albigense, «la sucia lepra del sur». Y aunque los seguidores de dicha herejía eran esencialmente no violentos, constituían una amenaza seria para la autoridad de Roma, la amenaza más seria, de hecho, que experimentaría Roma hasta que tres siglos más tarde las enseñanzas de Martín Lutero iniciaran la Reforma.

En 1200 existía una posibilidad muy real de que esta herejía desplazase al catolicismo romano como forma dominante del cristianismo en el Languedoc. Y había algo que era aún más peligroso a juicio de la Iglesia: la herejía ya se estaba extendiendo hacia otras partes de Europa, especialmente a los centros urbanos de Alemania, Flandes y la Champagne.

A los herejes se les denominaba de diversas maneras. En 1165 habían sido condenados por un consejo eclesiástico en la ciudad languedociana de Albi. Por este motivo, o quizá porque Albi siguió siendo uno de sus centros, a menudo los llamaban «albigenses». En otras ocasiones los llamaban «cátaros», «catares» o «cátari». En Italia se les daba el nombre de «patarines». No era infrecuente que también los marcasen o estigmatizaran con el nombre de herejías muy anteriores: «arríanos», «marcionistas» y «maniqueos».

«Albigense» y «cátaro» eran en esencia nombres genéricos. Dicho de otro modo, no se referían a una sola Iglesia coherente, como la de Roma, con un cuerpo doctrinal y teológico fijo, codificado y definitivo. Los herejes en cuestión comprendían multitud de sectas diversas, muchas de ellas bajo la dirección de un líder independiente cuyos seguidores asumían su nombre. Y si bien es posible que estas sectas se atuvieran a ciertos principios comunes, divergían ampliamente unas de otras en lo que a los detalles se refiere. Por otro lado, gran parte de la información que tenemos sobre los herejes procede de fuentes eclesiásticas como la Inquisición. Formarse una idea de ellos a partir de tales fuentes es como hacerse una idea de, por ejemplo, la resistencia francesa a partir de los informes de las SS y de la Gestapo. Por tanto, es virtualmente imposible presentar un resumen coherente y definitivo de lo que realmente constituía el «pensamiento cátaro».

En general, los cátaros suscribían la doctrina de la reencarnación y un reconocimiento del principio femenino de la religión. De hecho, los predicadores y maestros de las congregaciones cátaras, a los que se denominaba «perfectos», eran de ambos sexos. Al mismo tiempo, los cátaros rechazaban la Iglesia católica ortodoxa y negaban la validez de todas las jerarquías clericales y de los intercesores oficiales y ordenados entre el hombre y Dios. En el fondo de esta postura residía un importante principio cátaro: la repudiación de la «fe», al menos tal como la Iglesia insistía en ella. En lugar de «fe» aceptada de segunda mano, los cátaros insistían en el conocimiento directo y personal, una experiencia religiosa o mística percibida de primera mano. A esta experiencia se le había denominado «gnosis» (palabra griega que significa «conocimiento»), y para los cátaros tenía precedencia sobre todos los credos y dogmas. Dado semejante énfasis en el contacto directo y personal con Dios, los sacerdotes, obispos y otras autoridades clericales eran superfluos.

Los cátaros eran también dualistas. Por supuesto, en última instancia cabe considerar que todo el pensamiento cristiano es dualista, pues insiste en un conflicto entre dos principios opuestos: el bien y el mal, el espíritu y la carne, lo alto y lo bajo. Pero los cátaros llevaban esta dicotomía mucho más allá de lo que el catolicismo ortodoxo estaba dispuesto a tolerar. Para los cátaros, los hombres eran las espadas con las que luchaban los espíritus, y nadie veía las manos. Para ellos, se estaba librando una guerra perpetua a lo largo y ancho de la creación entre dos principios irreconciliables: la luz y las tinieblas, el espíritu y la materia, el bien y el mal. El catolicismo propone un Dios supremo, cuyo adversario, el diablo, es en esencia inferior a él. Los cátaros, sin embargo, proclamaban la existencia no de un solo dios, sino de dos, con una categoría más o menos comparable. Uno de estos dioses —el «bueno»— era totalmente desencarnado, un ser o principio de espíritu puro, libre de la mácula de la materia. Era el dios del amor. Pero el amor era considerado como totalmente incompatible con el poder, y la creación material era una manifestación del poder. Así pues, para los cátaros la creación material —el mundo mismo— era intrínsecamente mala. Toda la materia era intrínsecamente mala. El universo, en pocas palabras, era obra de un «dios usurpador, el dios del mal o, como lo llamaban los cátaros, el «Rex Mundi», es decir el «Rey del mundo».

El catolicismo se apoya en lo que podríamos llamar un «dualismo ético». El mal, aunque en esencia surge quizá del diablo, se manifiesta principalmente por medio del hombre y de sus actos. En contraste, los cátaros defendían una forma de «dualismo cosmológico», un dualismo que saturaba toda la realidad. Para los cátaros, esta premisa era básica, pero la reacción a la misma variaba de una secta a otra. Según algunos cátaros, el objetivo de la vida del hombre en la tierra consistía en trascender la materia, renunciar perpetuamente a todo lo relacionado con el principio del poder y, de esta manera, conseguir la unión con el principio del amor. Según otros cátaros, la finalidad del hombre era recuperar y redimir la materia, espiritualizarla y transformarla. Es importante observar la ausencia de un dogma, doctrina o teología fijos. Al igual que en la mayoría de las desviaciones de la ortodoxia establecida, había sólo ciertas actitudes definidas de manera imprecisa, y las obligaciones morales concomitantes a estas actitudes estaban sujetas a la interpretación individual.

A ojos de la Iglesia de Roma los cátaros estaban cometiendo herejías graves al considerar que la creación material, por la que supuestamente había muerto Jesús, era intrínsecamente mala, y al dar a entender que Dios cuyo «verbo» había creado el mundo «en el principio», era un Usurpador. No obstante, la más grave de sus herejías era la actitud que adoptaban ante el propio Jesús. Dado que la materia era intrínsecamente mala, los cátaros negaban que Jesús pudiera tener algo de materia, encarnarse, y seguir siendo el Hijo de Dios. Por tanto, algunos cátaros lo consideraban como totalmente incorpóreo, un «fantasma», una entidad de espíritu puro, la cual, por supuesto, no podía ser crucificada. Al parecer, la mayoría de los cátaros consideraban que Jesús era un profeta que en nada se distinguía de los demás profetas, un ser mortal que murió en la cruz por el principio del amor. En pocas palabras, no había nada místico, nada sobrenatural, nada divino en la crucifixión…, si, de hecho, ésta era pertinente, cosa que, según parece, muchos cátaros dudaban.

En cualquier caso, todos los cátaros repudiaban con vehemencia la importancia tanto de la crucifixión como de la cruz, quizá porque opinaban que estas doctrinas no venían al caso, o porque Roma las exaltaba con tanto fervor, o porque las brutales circunstancias de la muerte de un profeta no les parecían dignas de culto. Y la cruz —al menos en relación con el calvario y la crucifixión— era para ellos un emblema del Rex Mundi, señor del mundo material, la antítesis misma del verdadero principio redentor. Jesús, si era mortal, había sido un profeta del AMOR, el principio del amor. Y AMOR, cuando era invertido o pervertido o transformado en poder, se convertía en ROMA, cuya Iglesia opulenta y lujosa era, a juicio de los cátaros, la encarnación y la manifestación palpables en la tierra de la soberanía del Rex Mundi. Por consiguiente, los cátaros no sólo se negaban a adorar la cruz, sino que también negaban sacramentos como el bautismo y la comunión.

A pesar de estas posturas teológicas sutiles, complejas, abstractas y tal vez, para una mente moderna, fuera de lugar, la mayoría de los cátaros no mostraban un fanatismo indebido en lo relativo a su credo. Hoy día existe la moda intelectual de considerar a los cátaros como una congregación de sabios, de místicos iluminados o de iniciados en la sabiduría arcana, todos los cuales estaban enterados de algún gran secreto cósmico. En realidad, sin embargo, la mayoría de los cátaros eran hombres y mujeres más o menos «corrientes», que encontraban en su credo un refugio ante la severidad del catolicismo ortodoxo, un respiro de los interminables diezmos, penitencias, exequias, censuras y otras imposiciones de la Iglesia de Roma.

Por abstrusa que fuera su teología, en la práctica los cátaros eran personas eminentemente realistas. Condenaban la procreación, por ejemplo, toda vez que la propagación de la carne era un servicio no al principio del amor, sino al Rex Mundi; pero no eran tan ingenuos como para abogar por la abolición de la sexualidad. Es cierto que existía un «sacramento», o equivalente a ello, específico de los cátaros que era denominado consolamentum y que obligaba a la castidad. Sin embargo, con la excepción de los perfectos, que de todos modos solían ser hombres y mujeres que antes habían tenido una familia, el consolamentum no se administraba hasta el momento en que la persona se encontraba en su lecho de muerte; y no resulta exageradamente difícil ser casto cuando uno se está muriendo. En lo que se refería a la congregación en general, la sexualidad era tolerada, si no sancionada explícitamente. ¿Cómo es posible condenar la procreación al mismo tiempo que se tolera la sexualidad? Hay datos que inducen a pensar que los cátaros practicaban tanto el control de la natalidad como el aborto provocado.[2] Cuando más adelante Roma acusó a los herejes de «prácticas sexuales antinaturales», se interpretó que ello se refería a la sodomía. Sin embargo, los cátaros, en la medida en que se conservan datos sobre ellos, eran muy estrictos en la condena de la homosexualidad. Es posible que lo de «prácticas sexuales antinaturales» se refiriese a varios métodos de control de la natalidad y aborto. Sabemos la postura que Roma adopta ante estos asuntos hoy día. No es difícil imaginar la energía y el celo vindicativo con que esa postura sería impuesta en la Edad Media.

Generalmente, al parecer, los cátaros llevaban una vida de devoción y sencillez extremas. Como deploraban las iglesias, solían celebrar sus ritos y oficios al aire libre o en alguna edificación que estuviera a su alcance: un granero, una casa o una sala municipal. También practicaban lo que hoy día llamaríamos «meditación». Eran estrictamente vegetarianos, aunque estaban autorizados a comer pescado. Y al viajar por la campiña los perfectos lo hacían siempre en parejas, con lo que parecían confirmar los rumores sobre una supuesta sodomía que harían circular sus enemigos.