12

Staunend sah sich Karl in dem Archiv um, in dem Habich ihn wenige Minuten zuvor allein gelassen hatte. In den Regalen, die senkrecht zu den Fenstern auf beiden Seiten des Raums aufgestellt waren, befanden sich die unterschiedlichsten Dokumente. Es gab Briefe, die Habich geschrieben hatte, und Briefe, die er bekommen hatte. Es gab Tagebücher in den verschiedensten Formaten und Farben, ganze Blöcke, denen man ansah, dass sie innerhalb weniger Tage vollgeschrieben worden waren, und Jahreskalender, in denen sich nur einige wenige Bemerkungen fanden. Es gab Aphorismen-Sammlungen, die Habich über die Jahrzehnte hinweg geführt hatte, Entwürfe zu Aufsätzen, Vorträgen, Symposien, es gab Mitschriften von Reden, die er gehalten hatte, Paper, die er für Seminare erarbeitet hatte, und ganze Kisten mit Notizbüchern, losen Zetteln und Schulheften, die noch aus den fünfziger Jahren stammen mussten.

Nachdem Karl in der Nacht zuvor aus seinem Alptraum hochgeschreckt war, hatte er das Fenster geschlossen, sich entkleidet und versucht, noch einmal einzuschlafen. Wirklich geglückt war es ihm jedoch nicht. Übermüdet und ein wenig erschöpft hatte er am nächsten Morgen mit Habich, dessen Frau sich noch immer nicht hatte blicken lassen, gefrühstückt und sich anschließend von ihm in das Archiv führen lassen, das direkt über dem Frühstücksraum lag.

Als Karl jedoch versucht hatte, von seinem Auftraggeber zu erfahren, wie er sich die Sichtung des Materials genau vorstellte, war Habich ihm ausgewichen. Sollte er einen Index anlegen, eine Reihenfolge finden, eine Ordnung herstellen? Alphabetisch? Chronologisch? Thematisch? Sollte er überlegen, wie sich das Material digitalisieren ließ, eine Vorauswahl von Texten treffen, die herausgegeben werden könnten? Eine Gesamtausgabe in Erwägung ziehen oder nur eine Anthologie?

Habich hatte nur abgewunken. Um diese Fragen beantworten zu können, sei es noch viel zu früh. Karl sollte sich erst einmal einen groben Überblick verschaffen. Er, Habich, erwarte nicht, dass Karl ihm am Abend bereits eine vollständige Bestandsaufnahme präsentieren könne. Vielmehr sollte Karl versuchen, zunächst einmal ein Gefühl für die Themen zu bekommen, über die Habich vornehmlich gearbeitet habe. Eine Ahnung von seinem Denkstil. Ein Verständnis für Arbeiten, die nicht perfekt durchorganisiert seien, sondern bei denen es sich oftmals um Fragmente und Versuche handele, die aus den unterschiedlichsten Gründen zum Teil mittendrin abgebrochen und später neu gefasst worden seien, zum Teil gänzlich inkohärent sein würden. Ein Labyrinth von Ideen, Einfällen und Überlegungen, zu dem man, wie Habich Karl versicherte, erst einmal einen Zugang finden müsse, bei dessen Erschließung sich Karl aber fürs Erste ganz von seinen eigenen Eingebungen und spontanen Reaktionen leiten lassen solle.

Falls Karl Fragen habe, hatte Habich noch hinzugefügt, während er sich bereits auf dem Weg zur Eisentreppe befunden hatte, die aus dem Archiv direkt ins darunterliegende Frühstückszimmer führte, könne er sich jederzeit an ihn wenden. Er selbst würde den Vormittag in seinem Arbeitszimmer im Hauptflügel verbringen, ab Mittag dann aber unterwegs sein.

»Ach ja, falls Sie Hunger bekommen, Durst, was auch immer – falls Ihnen irgendetwas fehlt, wenden Sie sich am besten an Frau Janker, sie kann Ihnen sicher weiterhelfen.« Und damit war Habich über die gusseisernen Stufen der Wendeltreppe entschwunden und hatte Karl in dem Archiv zurückgelassen.

Karl ging die Regale, die um ihn herumstanden, weiter durch. Allein von den Aufsätzen, die Habich in den sechziger Jahren veröffentlicht hatte, entdeckte er bei seiner ersten Inspektion bereits mehr als jeweils drei Dutzend verschiedener Entwurfsfassungen, die sich nicht nur in einigen Formulierungen voneinander unterschieden, sondern grundsätzlich voneinander abweichende Überlegungen enthielten. Auch von Habichs einzigem Buch, seinem programmatischen »Über Gedankenexperimente«, fand Karl auf Anhieb sechs unterschiedlich durchgearbeitete Exemplare in den Regalen. Offenbar hatte Habich mit dem Gedanken an eine zweite, überarbeitete Auflage seines Buches gespielt, denn in allen sechs Exemplaren war der gedruckte Originaltext über und über mit handschriftlichen Anmerkungen versehen, die ihrerseits auf Notizen verwiesen, mit denen ganze Schuhkartons gefüllt waren.

Aber das Material, das in dem Archiv lagerte, war nicht nur auf Schriftliches beschränkt. Karl stieß auf Videobänder in allen erdenklichen Formaten, deren spärlicher Beschriftung er entnahm, dass es sich teilweise um Selbstgespräche Habichs handelte, teilweise aber auch um Aufzeichnungen von Gesprächen, die er mit befreundeten Kollegen in aller Welt geführt hatte. Ja, Karl fand sogar Aufzeichnungen von Gesprächen, die offenbar bei Einladungen hier im Haus geführt worden waren, sowie Mitschnitte von Telefonaten.

Nachdenklich schritt Karl an den dunkelbraunen, schweren Eichenholzgestellen entlang, die in den Raum hineinragten. Um möglichst viele Regale in dem Archiv unterzubringen, hatte Habich sie nicht nur zwischen, sondern zum Teil auch vor die Fenster auf beiden Seiten des Archivs aufstellen lassen, so dass nur wenig Licht in die engen Freiräume dazwischen fiel. Als Karl die Seite des Archivs erreicht hatte, die der Wendeltreppe gegenüber am äußersten Ende des Seitenflügels lag, bemerkte er, dass Habich außer seinen eigenen Manuskripten und Materialien in den letzten beiden Regalen vor der Wand – dicht gedrängt und in zwei Reihen – auch einige grundlegende Nachschlagewerke gesammelt hatte sowie ein paar hundert neuere Publikationen ausgewählter Spezialgebiete.

Karl sah sich die Titel der versammelten Bände näher an: reihenweise Abhandlungen aus dem Gebiet der Sprachphilosophie, die im letzten Jahrhundert so liebevoll betrieben worden war. Monographien zur Frage der Bedeutung, der Bezugnahme, des Sinns und über die sich daraus ergebenden Wahrheitstheorien. Gleich daneben standen diverse Standardwerke aus dem weiteren Umfeld dieser Thematik. Arbeiten über Intentionalität und unbewusstes Wissen, aber auch zur Logik möglicher Welten, zur generativen Grammatik, zur Maschinenübersetzung, die zwar formalerer Natur waren, nichtsdestoweniger jedoch ebenfalls dem Gebiet der Sprachphilosophie angehörten.

Über praktische Philosophie, Ethik, Moral oder Gerechtigkeit hingegen fand Karl kein einziges Buch. Ebenso wenig über Handlungstheorie oder Erkenntnistheorie im klassischen Sinne. Theorien des Sehens etwa oder der Farben suchte er unter den Bänden vergeblich. Alles war auf das Studium der Bedeutung ausgerichtet, und so fehlten auch einige originellere Schriften zur Semiotik nicht, in denen es weniger um die Bedeutung sprachlicher als vielmehr außer-sprachlicher Zeichen ging, egal, ob es sich nun um Fahnen, Filme, Tänze oder Tierlaute handelte.

Die Mehrzahl der Publikationen war Karl nur allzu vertraut. Bis auf einige Schriften zur Theorie der Konvention hatte er die meisten Abhandlungen in den vergangenen Jahren selbst schon einmal in den Händen gehalten. So wunderte es ihn auch nicht, als er bei der gezielten Suche danach auf seine eigenen Publikationen stieß. Habich verfügte nicht nur über Karls Dissertation über die Grundlagen der evolutionären Sprachtheorie, sondern auch über eine Anthologie, in der Karl vor gut einem Jahr mit einem knappen, sehr technisch gehaltenen Aufsatz sein Forschungsprogramm skizziert hatte – jenes Programm, das ihm vor zwei Tagen von der Forschungsgemeinschaft endgültig abgelehnt worden war.

Neugierig zog Karl die Anthologie hervor, blätterte sich zu seinem eigenen Aufsatz durch und freute sich zu entdecken, dass Habich ihn offenbar nicht nur gelesen, sondern regelrecht durchgearbeitet hatte. Einige Passagen waren mit knappen Bleistiftanmerkungen in genau der gleichen winzigen Handschrift kommentiert, in der auch alle anderen Aufzeichnungen abgefasst waren, die in dem Archiv lagerten. Als Karl sich Habichs Anmerkungen näher ansah, stellte er fest, dass es sich dabei zwar um wohlwollende, aber wenig tiefschürfende Kommentare handelte, wie »gut!« oder »ähnlich bei: …«, gefolgt von Namen, die Karl meist kannte und die zu den bekannteren Forschern der evolutionären Sprachtheorie gehörten.

An der Stelle allerdings, an der Karl ausgeführt hatte, dass die Automaten seiner Modellwelt nicht nur verschiedene Handlungsanweisungen erlernen konnten, sondern auch die Regel, ihr Gegenüber über die Anweisung zu täuschen, die sie gerade befolgten, stieß er zu seiner Überraschung auf eine Randbemerkung, die er auch bei längerem Hinsehen nicht entziffern konnte.

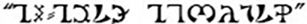

Karl kniff die Augen zusammen. »LXLOLE LLMALLP«? Das ergab keinen Sinn. Er trat mit dem Buch in der Hand zwischen den Regalen hervor, ging einige Schritte zu einem kleinen Freiraum, der sich unmittelbar vor der Rückwand des Archivs befand, und hielt die Seite mit Habichs Randbemerkung zu einem der beiden unverstellten Fenster, die sich dort befanden. Hell fiel das Licht des bewölkten Tages auf die Seite.

Karl stutzte. Was Habich da am Rand des Aufsatzes notiert hatte, waren gar keine lateinischen Buchstaben!

Was war das? Griechisch? Kyrillisch?

Perplex versuchte Karl, ein Muster in den Zeichen zu erkennen. Es sah so aus, als würde die Notiz aus zwei Wörtern bestehen, die beide mit dem gleichen Buchstaben begannen:

Aber ein solches Zeichen hatte Karl noch nie gesehen. Soweit er das beurteilen konnte, waren das auch keine hebräischen oder aramäischen Buchstaben.

Irritiert wollte er sich gegen die Wand lehnen, die das Archiv hinter ihm abschloss – und hätte um ein Haar das Gleichgewicht verloren. Das war gar keine Wand! Sondern nur ein Stoff, der sich eindellte und nachgab, als er ihn berührte!

Etwas verwirrt legte Karl das Buch mit seinem Aufsatz auf das Fensterbrett, vor dem er gestanden hatte, und strich mit der Hand über das Tuch, in das er beinahe hineingefallen wäre. Der eierschalenfarbene Stoff, den er in dem düsteren Herbstlicht für eine verputzte Wand gehalten hatte, war an der Decke sowie am Fußboden in einer Schiene befestigt. Zwischen diesen beiden Schienen war das feste Tuch so gespannt, dass es keine Falten warf. Nur in der Mitte, gleich weit von den beiden Außenwänden entfernt, befand sich – wie Karl feststellte, als er an dem Stoff entlangging – ein Schlitz, der das Tuch senkrecht in zwei Hälften teilte.

Ein Vorhang.

Vorsichtig schob Karl seine Hand in den Schlitz und versuchte, den Vorhang ein wenig zur Seite zu drücken. Mit leisem Knirschen gaben die Rollen nach, über die der Stoff oben und unten in den Schienen befestigt war, und der Schlitz weitete sich. Erst glaubte Karl, hinter dem Tuch einen Hohlraum entdeckt zu haben, dann aber sah er, dass sich keine zwanzig Zentimeter dahinter die Wand befand, die er an seiner Stelle erwartet hatte.

Mit beiden Händen hielt Karl eine Hälfte des Vorhangs fest und zog sie ruckartig zur Seite. Die Rollen quietschten auf, und der Stoff rutschte ein paar Zentimeter über die Schienen. Schwach fiel das Tageslicht auf die Wand, die dahinter verborgen gewesen war.