12 LA ÚLTIMA DÉCADA

La contraofensiva inglesa

Animada por el rotundo éxito obtenido en el mar sobre la Armada Invencible, Isabel de Inglaterra apoyó una acción ofensiva contra España. No sólo era un acto de castigo; se trataba de poner al prior de Crato en el trono de Portugal, con la expectativa de obtener importantes plazas de ocupación, el libre comercio con las Indias Orientales y un tratado de alianza perpetua entre las dos coronas. Aparte de esas miras de política estatal, la empresa se proyectó como una operación económica por acciones suscrita por particulares, en la cual la Reina entraba como una de las principales accionistas, aportando una importante cantidad. Al frente de la flota iba Drake. Un cuerpo expedicionario de 20 000 soldados dirigidos en parte por veteranos de las guerras de los Países Bajos, mandado por Norreys, tenía a su cargo batir a los españoles y conseguir la conquista de Portugal para don Antonio. Era evidente que las fuerzas de tierra no estaban en consonancia con las marinas, sin duda confiando en que Portugal se alzaría contra los españoles para recobrar su independencia. Pero los resultados fueron muy otros.

La flota inglesa zarpó el 13 de abril de 1589. La primera plaza que atacó fue La Coruña, confiando en una fácil captura, con el botín consiguiente. No les fue difícil el penetrar en el puerto y realizar el desembarco, pero, cuando intentaron el asalto a la ciudad, se encontraron con una fuerte resistencia, no sólo por parte de la escasa guarnición, sino por todo el pueblo, incluidas las mujeres, entre las que destacó por su heroísmo la famosa María Pita. Después de dos semanas de encarnizados combates, los ingleses desistieron de tomar la ciudad, reembarcando para lanzarse sobre su objetivo principal: Lisboa.

Tampoco en tierra portuguesa los resultados fueron favorables a los ingleses. Realizaron el desembarco en Peniche, a unos 60 kilómetros al norte de Lisboa, pero, cuando aquellas tropas mal preparadas se acercaron a las murallas lisboetas, fueron fácilmente derrotadas. El Virrey, cardenal Alberto, demostró que en tierra la superioridad del ejército español —los temibles tercios viejos— seguía siendo aplastante. Por otra parte, los portugueses no respondieron a las esperanzas que en ellos tenía puesto el prior de Crato, don Antonio, de forma que toda la expedición constituyó un rotundo fracaso, pereciendo la mayor parte de los invasores. Para Isabel de Inglaterra supuso también un rudo golpe en su economía, por el dinero que había puesto y por los siete barcos que había mandado.

Para España vino a ser como un alivio, como una cierta recuperación de su moral de combate, tras el penoso efecto del desastre del 88.

Y hubo más. Durante cinco años, Isabel de Inglaterra mantuvo fuera de su gracia a Drake, con lo que el Imperio español logró un cierto respiro, porque sin Drake los ataques ingleses a la ruta de las Indias Occidentales eran mucho menos temibles.

En efecto, la flota inglesa enviada por la Reina en 1590 al mando de Hawkins volvió sin provecho alguno, y lo mismo le ocurrió a la capitaneada por Howard en 1591, que se situó en las Azores para sorprender a los galeones de las Indias, teniendo que retirarse ante la reorganizada escuadra española, que tres años después del 88 parecía haberse recuperado, al menos en parte, con el resultado, además, de la captura de uno de los principales galeones ingleses, el Revenge, que serviría como modelo para la modernización de la flota hispana.

Tantos tropiezos debieron hacer comprender a Isabel que no tenía sentido dejar fuera de juego a su mejor marino. Drake resultaba insustituible para ese tipo de intervenciones en la ruta de las Indias Occidentales. El único que podía acercársele era John Hawkins, cuya experiencia databa de más antiguo.

Y así la Reina comisionó a los dos para lo que debía ser la más formidable empresa que atacase al Imperio español en el corazón de la América central. Pero les dio un mando compartido, cometiendo así el primer error.

La acción se proyectó para el verano de 1595. Precisamente en ese año una flotilla española —a la vieja usanza, por lo demás, pues llevaba alguna galera— atacó la costa de Cornualles, desvalijando algunos pequeños lugares. La operación tuvo escasa envergadura, pero la noticia alarmó a Isabel. ¿Había sido capaz Felipe II de rehacerse ya, tras el desastre sufrido siete años antes? ¿Sería aquello el anuncio de la temida invasión de los tercios viejos? Por si acaso, la Reina ordenó a Drake y a Hawkins que patrullasen toda la costa, por si aparecía el grueso de la flota española. El resultado fue que la empresa para estrangular la ruta del Imperio español no se inició hasta finales de agosto.

En efecto, fue el 28 de agosto de 1595 cuando la armada que mandaban Drake y Hawkins zarpó hacia las Indias Occidentales. Su primer objetivo fue Las Palmas de Gran Canaria, siendo ése también el primer fracaso de los expedicionarios. Además, y eso fue importante, algunos ingleses cayeron prisioneros de los españoles y por ellos se supo cuál era el objetivo de la expedición.

Por tanto, al fallar el factor sorpresa, las principales ciudades hispanas de las Indias Occidentales fueron avisadas y prepararon su defensa. Por consiguiente el ataque inglés, tanto en Puerto Rico como en Cartagena de Indias fue rechazado. Por otra parte, ya había fallecido Hawkins, que, a sus sesenta y tres años, no resistió las penalidades de aquella travesía. También fueron derrotados los corsarios en su intento de apoderarse de Panamá, además de que, en la retirada, a la altura de Portobelo, moría asimismo Drake, el 28 de enero de 1595.

En plena derrota, la expedición inglesa, habiendo perdido ya a sus dos jefes y la mayor parte de sus buques y de sus hombres, sólo tenía un objetivo: regresar con los supervivientes a Inglaterra. A punto estuvo de impedirlo la escuadra española mandada por Bernardino de Avellaneda, que trató de cerrarle el paso al oeste de Cuba. Pero Avellaneda no era Martín de Recalde ni Pedro Menéndez de Avilés, y fracasó, de forma que Thomas de Baskerville, que era el nuevo jefe de la escuadra inglesa, logró forzar el paso y volver a Inglaterra en la primavera de 1596.

De todos aquellos últimos años de lucha, Isabel sacó en conclusión que resultaba más fácil y más provechoso un ataque directo a España. De ese modo se montó el nuevo ataque a Cádiz, en aquel mismo año de 1596. Felipe II apenas si había hecho nada por mejorar sus defensas. Es más, las dejó al cuidado de Medina-Sidonia, «con imperdonable contumacia», en frase certera de Aguado Bleye. De forma que la flota anglo-holandesa, con un cuerpo expedicionario mandado por el último favorito de la Reina, el conde de Essex, entró en la bahía a su antojo y tomó la ciudad y el castillo al primer embate, mostrando ya claramente el declive en que había caído el Imperio español.

Todas esas acciones en el sur de España, por la puerta hispana que siempre ha sido Andalucía, podían suponer también el preparativo de una invasión a la contra: el asalto a España por su secular enemigo marroquí, favorecido en este caso por la ayuda de la marina inglesa.

Felipe II, Isabel de Inglaterra y Marruecos

La historia de las relaciones entre Isabel de Inglaterra y los sultanes de la dinastía Saadiana de Marruecos es punto apenas tratado hasta nuestros días. En el mejor de los casos, la investigación se limita a indicar el aspecto comercial de estas relaciones; se menciona la fundación, en el año 1585, de la Barbary Company, pero como la suerte de esta compañía comercial fue bien desgraciada, no parece pertinente a la mayor parte de los historiadores extenderse mucho sobre sus noticias.

La causa del olvido en que cayeron estas relaciones que ahora queremos estudiar puede ser debido al secreto con que se intentaron mantener. Isabel de Inglaterra no estaba interesada en aparecer, a los ojos de las demás potencias cristianas, como aliada del Xerif de Marruecos. Por eso, los cronistas de la época apenas si las mencionan; nada se refiere en la obra inglesa de William Camden (Annales. The true and royale history of… Elizabeth, Queen of England, France and Ireland, Londres, 1625), ni tampoco en la del musulmán Nozhet El-Hafi El-Oufrani [Histoire de la Dynastie Saadiènne au Maroc (1511-1670), trad. franc. por Houdas, París, 1889], ni en las historias españolas de Cabrera de Córdoba (Felipe II, Rey de España, Madrid, 1601-1612). Los trabajos posteriores siguieron reflejando esta omisión. Es preciso llegar a nuestro siglo, con la importantísima publicación documental realizada por el conde de Castries (Sources medites pour l’Histoire de Maroc, París, 1918), para que se descubra este nuevo aspecto del reinado de Isabel, del que se hacen eco ya algunas obras posteriores, como el breve y preciso estudio realizado por el profesor francés Ch. André Julien sobre el reinado de Ahmed El-Mansour, en su Histoire de l’Afrique du Nord (París, 1931), o en la monumental historia de Tenison sobre la Inglaterra isabelina (Elizabethan England, Londres, 1936), en la que se apunta todo el interés del aspecto marroquí[797].

Como Throckmorton preveía, Portugal se alarmó notablemente ante los repetidos viajes de los nautas ingleses a las costas de Berbería, y sobre todo cuando les vieron descender hasta las riberas donde se alzaba el castillo de San Jorge de la Mina, en el golfo de Guinea, jalonando así la ruta de Portugal hacia las Indias Orientales. Esto produjo una seria reclamación del rey portugués, por mediación primero del embajador ordinario de Felipe II en Londres[798] y después mediante la embajada especial dirigida por Manuel Daraujo (en el año 1561), proseguida por otra de João Pedro Damtas, quien llegó a Inglaterra en mayo de 1562.

João Pedro Damtas expuso, en una Memoria detallada, las razones alegadas por su rey para recabar el derecho al monopolio del comercio con el África occidental[799]. Y ante la réplica del Consejo inglés, que defendía el sagrado derecho de todos los pueblos al libre comercio de los mares, Damtas lanzó lo que era una tremenda acusación, en aquellos tiempos de luchas religiosas enconadas, afirmando que el mayor beneficio que los comerciantes ingleses obtenían al traficar con Marruecos procedía de la venta —contra las leyes divinas y humanas— de estaño y demás metales propios para la construcción de cañones, así como de gran número de armas ofensivas y defensivas; ello había traído consigo el que los infieles estuvieran, incluso, mejor armados que los propios portugueses, y que la Corona lusa hubiera perdido la plaza de Santa Cruz del Cap de Guir (Agadir), y que se viera sitiada la plaza de Mazagán por un ejército xerifiano de 120 000 hombres bien pertrechados[800].

El poco éxito de la vía diplomática condujo al camino de las represalias, quienes a su vez ocasionaron la inevitable ruptura de relaciones y la supresión total del comercio entre ambos pueblos, que cesó en 1569. Tal situación, sin embargo, era notablemente nociva, lo mismo para los intereses de Portugal que para los de Inglaterra, y pronto surgieron nuevos intentos de avenencia. En 1571 acudió a Inglaterra el caballero florentino Francesco Giraldi, comisionado por el monarca portugués; las relaciones diplomáticas que se entablaron versaron entonces, principalmente, sobre Marruecos, pues los comerciantes ingleses declararon a Cecil que preferían que continuara interrumpido su tráfico con Portugal, antes que cesar el que desarrollaban con el imperio xerifiano. Además, Inglaterra no podía admitir que la suspensión del comercio con las posesiones portuguesas afectase a Berbería, donde Portugal sólo poseía tres plazas fuertes: Ceuta, Tánger y Mazagán. Francesco Giraldi exigía, por su parte, que en el tratado se declarase como cláusula general la prohibición del comercio inglés con dichas posesiones portuguesas, sin especificar nombre alguno, asegurando que su señor no protestaría jamás contra el tráfico que los ingleses hiciesen con Marruecos. Pero esta solución no podía agradar a la reina Isabel, pues, como el comerciante inglés T. H. Wilson hizo observar a Cecil, mientras el rey luso sólo quedaba así obligado por una simple promesa verbal, Isabel de Inglaterra lo estaría por una estrecha cláusula oficialmente reconocida[801].

Ya hemos señalado la importancia que Marruecos iba a lograr con el más importante de los sultanes de la dinastía Saadiana, en los finales del siglo XVI. Una serie de sucesos, encadenados, hicieron posible cambios extraordinarios. Pues la batalla de Alcazarquivir trajo consigo la muerte de don Sebastián; la falta de heredero directo del desgraciado monarca luso preparó el problema de la sucesión a la Corona de Portugal, cuya resolución vino con su sometimiento al rey castellano; esto provocó, a su vez, la huida del pretendiente don Antonio, el prior de Crato, quien pronto fue recibido en las cortes de París y de Londres, y a quien Isabel presto dio promesas de reintegrar de nuevo en su trono. He aquí cómo la batalla de Alcazarquivir tuvo, en sus últimas consecuencias, un notable influjo sobre los destinos de Inglaterra y España. Especialmente, cuando los rumores de la creación de una escuadra fabulosa por parte de Felipe II alarmó a Isabel y ésta creyó llegado el momento de dar un mayor apoyo a don Antonio, buscando al efecto la alianza política de Ahmed El-Mansour. Mas éste iba a ser el soberano de mayor habilidad política de la dinastía Saadiana; su norma, mantenida constantemente, fue proseguir apartado de la rivalidad anglo-hispana, y limitar su cooperación a los planes de Isabel a vagas promesas verbales, a no ser —como veremos— en los últimos años de su reinado.

Ciertamente, la situación de Marruecos era excelente, como base de apoyo para una intervención en Portugal; comprendiéndolo así don Antonio, comisionó en 1588 a Gaspar de Agram para representarle en la corte del Sultán. Al enviado portugués declaró El-Mansour sus deseos de que el prior de Crato ocupase Portugal[802]. Iguales promesas hizo al agente que Isabel tenía en su corte, Henry Roberts, e incluso llegó a hablar de despachar un embajador propio para que en Londres cerrara una estrecha alianza con Isabel y con don Antonio; pero retrasó su salida, porque entonces corría ya el verano de 1588, se conocían los grandes preparativos marítimos de Isabel y de Felipe II, y las cosas habían de variar mucho, según fuese uno u otro quien venciese en el mar.

Mas en noviembre de aquel año, fecha en la cual El-Mansour tenía ya noticia del desastre de la Armada Invencible, Henry Roberts, el agente inglés, obtuvo su pasaporte para regresar a Inglaterra, y con él es enviado, por el Sultán, el embajador especial prometido a la reina inglesa: Merzouk-Rais.

El 2 de noviembre de 1588 embarcaban Henry Roberts y Merzouk-Rais en el puerto marroquí de Agadir. Una fuerte tormenta les puso en peligro de zozobrar, pero al fin, con el nuevo año 1589, anclaban en las costas de Cornwall, y el 12 de enero hacían su solemne entrada en la capital del Támesis.

He aquí las proposiciones que llevaba Merzouk-Rais: que su señor asistiría a Isabel con hombres, víveres y dinero en su lucha contra el enemigo común, Felipe II, y que sus puertos permanecerían abiertos a los barcos ingleses. Sugería, como plan de campaña para facilitar la invasión de Portugal, el establecer una flota inglesa en el estrecho de Gibraltar, flota que recogería los socorros marroquíes y obligaría al rey castellano a desguarnecer Portugal para defender Andalucía, dando así la ocasión deseada por don Antonio. En cuanto llegase la flota inglesa, El-Mansour se obligaba a entregar 150 000 ducados como ayuda económica[803].

A cambio de aquellos ofrecimientos, el Xerif esperaba conseguir de Inglaterra los elementos necesarios para formar su marina de guerra. El que triunfó en la audaz expedición al Sudán tenía, sin duda, grandes proyectos para aumentar su poderío, tanto por tierra como por mar. Su ayuda a las pretensiones de don Antonio venía dada, como ya había observado el cronista español contemporáneo Antonio Herrera,

… porque también el moro juzgaba, por razón de Estado, tener al Rey de España en diversión[804]…

Isabel, por su lado, condicionaba su ayuda al Sultán, en las cosas de la mar, a la que él prestara a la armada inglesa que se destinaba a la conquista de Portugal. Pues conviene recordar cómo, al ser destrozada la Armada Invencible, don Antonio creyó llegada la hora de recobrar la corona. A ese propósito presentó un memorándum al primer ministro inglés, Cecil, detallando el plan de invasión. Robert Cecil, el hijo del insigne estadista, estudió con detenimiento las posibilidades que ofrecía dicho plan, los partidarios con que podía contar don Antonio en Portugal e incluso los socorros que la armada inglesa podría recibir del sultán marroquí. Pues los ofrecimientos del embajador Merzouk-Rais hicieron forjar en Londres la opinión de que El-Mansour era un firme aliado.

A la inversa, cuando se produjo la desastrosa intervención en Portugal, Isabel culpó del desastre a El-Mansour, por no haber acudido a tiempo, conforme a sus promesas, al auxilio del ejército inglés.

No se desiste, empero, de formar una alianza política con el sultán de Marruecos. Por eso, al partir de Londres Merzouk-Rais, don Antonio hace que le acompañe Juan de Cárdenas, alias Ciprian, mandando Isabel al capitán Ousley. Pero cuando Cárdenas quiso conseguir una entrevista con el Xerif, se encontró ante continuas dilaciones. Aquí El-Mansour aparece tan hábil para escurrirse, sin comprometerse ni desligarse, como lo había sido Isabel con Felipe II en los primeros años de su reinado. Primeramente, Cárdenas es retenido veintiún días en Safí. Cuando logra llegar a la corte de Marruecos, ha de esperar cerca de un mes antes de hacer entrega de sus credenciales y, después, quince días más para entrevistarse con el Sultán. En esta audiencia, El-Mansour elude una clara respuesta sobre su ayuda a don Antonio, dilatándola, para finalmente concedérsela días más tarde por su jefe de renegados; con él declara que enviará el dinero prometido cuando Isabel y don Antonio le anuncien el comienzo de la lucha en Portugal[805].

La verdadera causa de las dilaciones de El-Mansour hay que buscarla en su decisión de enfrentar a Isabel con Felipe II, sin meterse él mismo en la brega. Tenía la seguridad de que el rey castellano no llegaría a una ruptura, por temor a que entonces se decidiese a cooperar con don Antonio; mas, por su parte, El-Mansour conocía que en España vivían dos príncipes moros de sangre real, el hermano y el hijo del destronado El-Meslouk, y, a su vez, no osaba despertar la enemiga de Felipe II.

No pasaban desapercibidos para nuestro monarca estos manejos diplomáticos en contra suya; los conocía por sus agentes en Inglaterra, que vigilaban los pasos de don Antonio. Don Bernardino de Mendoza, nuestro hábil y experto diplomático, que por entonces estaba como embajador en Francia, hubo de lanzar la acusación en la corte parisina de que Isabel buscaba el apoyo del Turco y del xerif de Marruecos para luchar contra su señor[806].

En realidad, la conjura contra Felipe II alcanzó un grado mayor, pues se quiso hacer partícipe de ella a Enrique IV. Era la unión de todos los enemigos de Felipe II, cristianos y musulmanes: el Turco, el sultán de Marruecos, Isabel de Inglaterra, Enrique IV de Francia y don Antonio, el prior de Crato. Para ello, Isabel —bajo las incitaciones del pretendiente portugués, y llevada de su propio interés— despachó una segunda embajada a El-Mansour, dirigida por Edward Prynne, embajada que don Antonio puso en conocimiento de Enrique IV, pidiéndole al mismo tiempo su auxilio y rogándole que —al modo de Isabel— interviniese en su favor cerca del sultán marroquí[807].

Entre tanto, Edward Prynne desembarca en Safí el 12 de abril de 1590. En la capital de Marruecos salió a darle la bienvenida, en nombre del Sultán, el judío Cheik Rutty. Recibido por El-Mansour, pudo oír de sus labios las más fervientes protestas de amistad hacia su reina y señora, junto con la promesa de dar una rápida respuesta a su embajada. Mas pasó el tiempo sin que a Prynne le fuera dado conseguir una segunda entrevista; en cambio, no pudo menos de observar detalles que le hicieron sospechar de la sinceridad de las manifestaciones del Xerif. Así, por ejemplo, tres comerciantes ingleses fueron muertos por un español, sin que la justicia xerifiana decapitara al culpable[808]; otros mercaderes ingleses fueron detenidos y dos de ellos ajusticiados, sin que Prynne pudiera hacer nada en su favor. Edward Prynne llegó a pensar que sólo la entrada de Enrique IV en París, o una demostración de la amistad que unía a Isabel con el Gran Turco, podía estimular a El-Mansour, haciéndole cambiar de actitud[809].

Pues, por lo pronto, la respuesta de El-Mansour a las presiones de Isabel de Inglaterra constituye una hábil jugada diplomática:

Vuesa carta —reza la traducción española contemporánea de la carta arábiga que despachó a la reina inglesa— con vueso embyado capytam Here[810] resebymos e la resebymos con mumcho comtemto e plazer. E emtemdimos delha lo que dyzeys por el Rey dom Amtonho: que él le dixo que nos le aprometymos de mandarle hum Embaxador de nuesa Caza Real, que se fuese de manera para que le ayegase alhá el dynero que pydyó de nos, le ayudásemos com elho prestado. Lo que em elho pasa es que nos ayamos aprometydo al Embaxador del Rey dom Antonho, el que agora está aquy en nuesa Corte[811], que su voshotros le ayudásedes para este anho com todo lo que pydyere, amsy de juente como de molysyóm, estomces le mamdaryamos nueso Embajador de nuesa Caza Real, como pydyó e vos dixo[812].

Aparte de que El-Mansour no creía muy prudente enfrentarse de un modo descubierto con Felipe II, la expedición que preparaba entonces al Sudán le ataba las manos para actuar de otra manera y le ofrecía una amplia disculpa para diferir su ayuda al pretendiente portugués[813]. Su conducta hizo entrar en recelos a Isabel, quien, por consejo del propio Prynne, le escribió una enérgica carta, de la que a continuación copiamos algunos párrafos:

… desque os uvimos el año passado rogado, por cartas y otros recaudos, diéssedes socorro al Rey don Antonio, para cobrar su estado de Portugal, qual prometisteis de cumplir por cartas y por dicho del qu’embiastes por Embaxador[814], de manera qu’el dicho Rey don Antonio os embió a su hijo don Christobal, por peño de que cumpliría los conciertos que con vos uviese asentado, aviendo Nos (con la opinión que teníamos de que, conforme a vuestras promesas, emiaríades socorro de gente y de dinero a Portugal) hecho, por lo que a Nos tocava, un armada de muchos navios y embiado en ella, para la dicha empressa de Portugal, un exército que juntamos con mucha costa, sucedió que no acudisteis a tiempo con el dicho socorro que de vos s’esperava, por donde se vino a perder la ocasión y comodidad que se offrescía de poner el dicho Rey en su estado…

Le acusa luego de ayudar más a los españoles que a los ingleses, y añade:

Pero también, por otra parte, sino quiserdes conceder lo que con tanta razón os pedimos, allende que Nos tendremos occasión de hazer otro tanto menos caso de vuestr’amistad, sabemos también de cierto qu’el Gran Turco, el qual usa de mucho favor y humanidad con nuestros vassallos, no tendrá por bien que los maltrateys, por dar contento a los españoles[815].

Con esta velada amenaza de enemistarle con el Gran Turco[816], se hacía eco Isabel de lo que era opinión general en España: que posponía los intereses universales de la Cristiandad a los suyos propios. Cumpliendo con esta norma de conducta, envía una carta en latín a Constantinopla, en septiembre de 1590, con un mensajero del prior de Crato, Francisco Caldeira de Brito; en dicha carta pedía Isabel al Gran Turco que presionase sobre El-Mansour para que auxiliara a don Antonio, haciéndole ver el peligro que suponía para todos los reyes la ambición de Felipe II, quien pretendía alcanzar la monarquía universal[817]. Pero, aunque Amurath III cumple, en parte, lo pedido por Isabel, la Liga general contra el monarca castellano no acaba de concertarse por entonces. Y ello porque El-Mansour temía mucho más las ambiciones del señor de Constantinopla que las del fundador de El Escorial.

La intervención en Francia

En Francia, las guerras civiles religiosas parecían no tener fin. Católicos y hugonotes se perseguían con saña, sin dar lugar a que un espíritu de tolerancia —como el representado por L’Hôpital— pudiese imponerse. Destacaba entre los católicos la familia de los Guisa, mientras que el almirante Coligny sobresalía en el bando hugonote. Trágica fue la noche de San Bartolomé en París, el 24 de agosto de 1572, con una sublevación de las masas católicas y matanza de los calvinistas, imitada en otros lugares de Francia. En 1574 subía al trono, tras la muerte de Carlos IX, el duque de Anjou, luego Enrique III. Pero, como carecía de descendencia, se perfilaba como nuevo rey de Francia Enrique de Navarra —Enrique de Borbón—, de clara vinculación protestante. Eso produjo la creación de una fuerte Liga católica en Francia, para impedir que en el trono de san Luis se instalase un hereje.

Y aquí entraría en juego la política española en los últimos años de Felipe II.

Ya desde 1585, año en que se constituye la Liga[818], Felipe II decide apoyarla con todas sus fuerzas, empezando por un respaldo económico que estaba muy por encima de las posibilidades hispanas: medio millón de ducados anuales. Y eso no era todo, pues los principales personajes de la Liga eran también pensionados por el Rey.

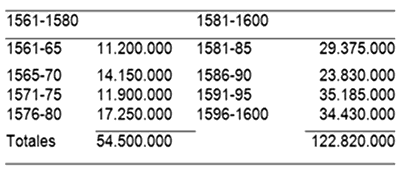

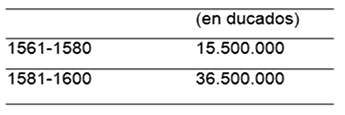

Lo cual quiere decir que el monto anual de la ayuda de Felipe II a la Liga, a partir de 1585, venía a doblar los servicios votados por las Cortes castellanas, que ascendían a 400 000 ducados. Eso da idea del enorme esfuerzo del Rey, hecho a costa del sufrido pechero castellano. Como veremos, eso acabaría por provocar la reacción de un sector, enmarcado claramente en una oposición a la política religiosa del Rey; política que sería imposible de mantener si no fuera por las fuertes remesas de plata procedentes de las Indias, que en ese período tuvieron un notorio aumento, como puede verse comparando los totales de la primera mitad del reinado con los de la segunda (en números redondos):

De forma que si la media anual de los primeros veinte años del reinado estaba en torno a los dos millones y medio de ducados, la de la segunda mitad pasaba de los seis millones. Cierto que las remesas meramente regias eran bastante inferiores, pero también con un aumento similar:

Remesas regias de Indias[819]

Por lo tanto, a partir de 1581 el tesoro del Rey fue recibiendo esas importantes inyecciones en tomo a 1 800 000 ducados anuales.

No cabe duda de que fue América la que financió la política religiosa del Rey.

Ahora bien, esa política no era sino una parte de la que Felipe II tenía en la Europa occidental. Apoyando a la Liga, incluso en el enfrentamiento que el duque de Guisa tuvo en París con las fuerzas reales en la primavera de 1588, Felipe II conseguiría maniatar a Enrique III e imposibilitarle de cualquier maniobra en pro de Isabel de Inglaterra, cuando ya la Armada Invencible se aprestaba en Lisboa. Todo bien reflejado en un despacho del embajador español en París, Bernardino de Mendoza, que el 25 de mayo de 1588 escribía al Rey:

Quedan las cosas tan rotas [en Francia] que se podrán mal acomodar, y el Rey imposibilitado para asistir a la de Inglaterra en ninguna manera[820].

Pero si la división interna de Francia ayudó a los preparativos de la Armada Invencible, el fracaso de ésta no podía menos de repercutir en el país galo. En efecto, al conocer el desastre español, Enrique III consideró que podía dar un golpe de fuerza contra la Liga, convocando a su caudillo, el duque de Guisa, a palacio, donde su guardia le daría muerte el 23 de diciembre de 1588. Pero no consiguió su propósito; antes al contrario, la guerra civil se encendió con más furia y él mismo sería víctima de otro magnicida.

En este caso, el regicidio cometido por un joven dominico, Jacobo Clemente, que, logrando acercarse a Enrique III, lo asesinó asestándole una puñalada en el vientre, el 1 de agosto de 1589.

Como dos años antes con la muerte de María Estuardo, también ahora la de Enrique III abría nuevas perspectivas —aunque engañosas— a Felipe II. Dado que el heredero del trono era un calvinista, Enrique de Borbón —futuro Enrique IV—, Felipe II planeó que su hija la infanta Clara Eugenia fuera proclamada reina de Francia, como nieta de Enrique II, y ordenó a Alejandro Farnesio que dejara los Países Bajos y apoyara con sus tropas en París la candidatura de su hija.

Algo bien apreciado por los propios protagonistas de los tercios viejos, como aquel Carlos Coloma que, en 1588, está luchando en Flandes a las órdenes de Alejandro Farnesio y que, en su relato sobre Las guerras de los Estados Baxos desde el año 1588 hasta el de 1599, nos dirá que, cuando más acorralados parecían estar los rebeldes, vino a salvarles el verse obligado Farnesio a librar aquellas otras campañas que le había ordenado el Rey.

Y Coloma comenta:

Y creese que vieran bien presto su ruina si no se dividieran las fuerzas españolas a otras empresas, yendo a buscar enemigos fuera de casa, cuando se tenían más fuertes y más pertinaces dentro della…

Y con los amargos días vividos, añade:

Consejo tan dañoso como lo ha mostrado la experiencia…

Y no queda ahí, que todavía vuelca este duro reproche contra el Rey:

… [consejo tan dañoso] indigno de que lo tome ningún príncipe prudente, por poderoso que sea[821]…

Por lo tanto para aquel soldado, Carlos Coloma, Felipe II estaba lejos de ser el Rey Prudente con que lo titulaban las crónicas, y así lo declara.

De esa forma, otra vez volvió a cegarse Felipe II. Es cierto que en el caso francés no se chocaba con las dificultades insalvables de llevar allí a los tercios viejos mandados por Farnesio, como había sido el caso de Inglaterra; pero pensar que se podía conseguir que Francia aceptase una princesa española era una quimera, y no sólo porque había que cambiar la ley sucesoria, la famosa ley Sálica, que excluía a las hembras del trono, sino porque eso hubiera sido reconocer la supremacía hispana. ¿Y dónde quedaría la grandeur de la Francia?

Los acontecimientos de Francia invitaban a la intervención de España. París estaba en poder de la Liga, Carlos X —el viejo cardenal— había muerto y Enrique de Borbón avanzaba sobre la capital como el nuevo rey, venciendo a su paso al ejército de la Liga en Ivry. París resistía, reforzada con pequeños contingentes mandados por Alejandro Farnesio y alentados los parisienses por el legado pontificio, Gaetano, y por el nuevo embajador español, aquel Bernardino de Mendoza que había sido expulsado de Londres por Isabel de Inglaterra. Aun así, parecía inminente su caída en poder de Enrique IV.

Y Felipe II tomó una determinación: ordenar a Alejandro Farnesio que liberase París, aunque, por supuesto, con la pretensión de que su hija fuese la nueva reina de Francia.

En las instrucciones de Felipe II se indicaba a sus agentes en Francia que debían hacer comprender a la Liga la conveniencia de presentar un rey que oponer a Enrique IV.

Se añadía en las instrucciones filipinas:

De aquí se podrá pasar a insinuarles diestramente los derechos de la Señora Infanta Clara Eugenia…

Se argumentaría, claro, que la ley Sálica no era más que una invención carente de fundamento, aunque todo debiera llevarse con mucho tacto:

… váyase en todo esto con el tiento que conviene, para no enconar la materia, sino descubrir tierra y ánimos.

Un plan que tenía que apoyarse en la fuerza y con urgencia, pues estaba claro que si Enrique IV entraba en París ya sería imposible derrocarle. De ahí que Felipe II ordenase a Farnesio que liberase la capital de Francia.

De forma que Alejandro Farnesio, que ya se había repuesto del quebranto que para él había supuesto el proyecto de invasión de Inglaterra, tenía que dejar otra vez los Países Bajos, con riesgo de perderlo todo, para combatir por algo tan problemático como el desplazar a Enrique IV del trono francés. Y Alejandro Farnesio, orgulloso de su obra, se lo hizo ver al Rey, consiguiendo en principio una demora, aunque no por mucho tiempo. A mediados de julio de 1590, Farnesio recibía la orden terminante de acudir a la liberación de París.

Y con un arranque, que venía a probar cuán había perdido sus dotes de gobernante, añadía el Rey:

… y si se pierde entre tanto Flandes, mío es[822].

Alejandro Farnesio cumplió la orden del Rey. Entró en Francia con lo mejor de sus tropas y, aunque no era superior en contingentes a los que tenía Enrique IV, le obligó a levantar el cerco de París, tomó para la Liga las plazas de Lagny y Corbeil y regresó victorioso a Bruselas a principios de diciembre de aquel mismo año (1590).

Aún tuvo que acudir otra vez Alejandro Farnesio a Francia, en la campaña de 1592, liberando Rouen, asediada por Enrique IV, tomando Caudebec y entrando por segunda vez en París; pero a su regreso a Flandes enfermó de muerte, falleciendo en Arras el 3 de diciembre de 1592.

Estaba claro que, con aquella pérdida, también se acababan las posibilidades —si es que alguna vez las hubo— de que Isabel Clara Eugenia fuera reina de Francia.

Poco pudo hacer el embajador español, Bernardino de Mendoza, en su exhortación a los Estados Generales reunidos en París. Antes al contrario, el Parlamento de París proclamaría por unanimidad la vigencia de la ley Sálica, excluyendo así terminantemente a la Infanta española.

A poco, Enrique IV abjuraba de su pasado calvinista y podía entrar en París, convertida ya para siempre en la capital del nuevo rey Borbón.

Era aquello que se haría tan famoso de que París bien valía una misa.

El proceso de Antonio Pérez y las alteraciones de Aragón [823]

El proceso de Antonio Pérez enturbia, con sus graves consecuencias, los últimos años del reinado de Felipe II, por las evidentes implicaciones que salpican al monarca.

No se trata sólo de las traiciones del secretario del Rey, aprovechándose de su puesto privilegiado. Hubo algo más, y más grave: que las rivalidades entre Antonio Pérez y Juan Escobedo, aquél secretario del Rey y éste de don Juan de Austria, con peligro de que Escobedo descubriera los delitos de Antonio Pérez, habían llevado a éste a eliminar a su antiguo amigo, convertido en peligroso delator. Y para obrar más sobre seguro, Antonio Pérez consiguió nada menos que el apoyo del Rey, convirtiéndolo así en su cómplice. De todo ello poseemos hoy pruebas irrecusables.

Por lo tanto, Antonio Pérez, un asesino, y Felipe II, cómplice de aquel asesinato. ¿Cómo pudo llegarse a tal extremo?

Es evidente que Felipe II llegó al convencimiento de que la supresión violenta de Escobedo venía obligada por razón de Estado, y que él, como rey, tenía la facultad, para evitar males mayores, de dictar esa sentencia sin proceso ni defensa del encausado, dejando a asesinos a sueldo que la ejecutaran.

Esa tesis —en definitiva, la aplicación de un estricto absolutismo, dejando al Rey la facultad de condenar a muerte a sus súbditos, sin más límites que su conciencia y sin más responsabilidad que ante Dios y la historia— era compartida por un sector de la corte, y acaso de la sociedad, pero no por todos. Ciertamente, tal pensaba el confesor del Rey, fray Diego de Chaves, que en carta al secretario, escrita en el otoño de 1589, lo dejaba bien claro:

… y para esto le advierto —le decía—, según lo que yo entiendo de las leyes, que el Príncipe seglar, que tiene poder sobre la vida de sus súbditos y vasallos, como se la puede quitar por justa causa y por juizio formado, lo puede hazer sin él, teniendo testigos; pues la orden en lo demás y tela de los juyzios es nada para sus leyes, las quales él mismo puede dispensar[824]…

Ahora bien, el mismo confesor ponía algún reparo a esa doctrina, pues añadía a continuación:

Y quando él [el Príncipe] tenga alguna culpa en proceder sin orden, no la tiene un vasallo que por su mandado matasse a otro[825]…

Ya hemos visto hasta qué punto la escuela de Salamanca, y concretamente fray Luis de León, negaba ese derecho absoluto del Príncipe, marcando el pecado mayor de que quien más ejemplo debía dar fuera el que vulnerase la ley, por el mayor pecado del escándalo que todo ello llevaba implícito.

Con lo cual, una cosa puede afirmarse: el procedimiento del Rey no cabe justificarlo como algo propio de la época. De entonces también era fray Luis, y su curso De Legibus lo dictó en el viejo Estudio salmantino en 1571.

Aún hay algo que añadir, que comentar y que preguntarse: ¿cómo pudo Felipe II dar tanto poder y entregar su confianza a un hombre de tan pobres prendas morales como Antonio Pérez? Porque esa sí que fue su responsabilidad directa. Y de la venalidad, de la extrema corrupción de aquel personaje, no existe duda alguna de que el Rey estaba informado. Era vox populi, algo comentado en toda la corte. Su fastuoso tren de vida hubiera hecho entrar en sospecha a cualquiera.

Entre los cargos que se le hicieron en el proceso, se dice textualmente:

Que teniendo poca hacienda al tiempo que comenzó a ejercer su oficio de secretario, después acá que lo ha tenido y ejercido, a causa de las muchas dádivas y presentes que ha recibido, se ha podido tratar y se ha tratado espléndida y costosamente, en su casa y fuera de ella, teniendo muchos criados y caballos, acémila y coches, jugando cuantiosa y constantemente mucho dinero, gastando ordinariamente en cada año, según la común estimación, ocho y diez mil ducados[826]; y con esto está muy rico y tiene mucha hacienda en casas, juros, alhajas, joyas y preseas y ha podido emplear y ha empleado en censos más de 50 000 ducados, haciendo los contratos y poniendo los dichos censos para más disimulación en cabeza de tercera persona, en todo lo cual ha dado mucha nota, escándalo y murmuración al pueblo, en gran deservicio de S.M[d]. y poca reputación de sus ministros[827]…

Ahora bien, eso en 1578 —el año del asesinato de Escobedo— no era cosa de ayer. Antonio Pérez había ingresado en el servicio del Rey en la década de los sesenta, tras un buen aprendizaje con su padre, Gonzalo Pérez, que moría en 1566, quedando vacante la Secretaría de Estado, entonces escindida en dos: la del Norte y la de Italia, a la que quedó vinculado Antonio Pérez en 1567, tomando posesión de su cargo en 1568. Tenía entonces veintisiete años y ya había llegado a la cumbre de la burocracia filipina. Quizá eso le ofuscó, ensoberbeciéndole en demasía. Pero lo que quiero indicar es que, cuando trama en 1578 aquella inicua muerte de Escobedo, llevaba ya más de diez años al servicio de Felipe II, en la forma que se ha descrito: escandalizando con su corrupción al pueblo y sin que Felipe II se inmutara por ello.

Cuando don Juan de Austria es enviado por Felipe II como gobernador a los Países Bajos, es conocida su ambición. Evidentemente, hubiera deseado tener el apoyo suficiente del Rey para liberar a María Estuardo y convertirse en el rey de las islas. Incluso pensó en la boda con la propia Isabel de Inglaterra, entrando don Juan en el juego de un enviado de la Reina, de lo que informaría a Felipe II:

Y acabamos esta plática, él con alabarla [a Isabel] y yo con pedirla su retrato y diciendo que si las cosas de aquí tomasen asiento, como esperaba, iría privadamente a besarla la mano.

A lo que Felipe II, alarmado, anotaría al margen: «Mucho decir fue esto»[828]. Pero ¿hubo algo más? ¿Tramó don Juan zafarse de la tutela de su hermanastro, el Rey? Si hemos de creer a Marañón, autor de un apasionante estudio, no hubo nunca traición en don Juan, pero sí amargura por verse abandonado en los Países Bajos, sin hombres y sin recursos.

Pero Felipe II dudó de su hermano, y en esas dudas entraron al 50 por 100 su carácter receloso y las insinuaciones que le deslizaba Antonio Pérez. El resultado fue que el Rey entró en un ignominioso juego por el que animaba a su secretario a escribir despachos a Flandes dejando malparado al Rey, para tratar así de provocar confidencias que pusieran al descubierto los tratos secretos que se le suponían a don Juan.

De eso es de lo que tenemos pruebas verdaderamente insólitas, que ponen al desnudo el tortuoso personaje en que se estaba convirtiendo el Rey, probablemente desde que había sufrido el annus horribilis de 1568, esto es, desde que se vio traicionado por su hijo don Carlos. Aquella rebelión dejó marcado a Felipe II. Si no había podido confiar en su mismo hijo, ¿en quién podría hacerlo?

Pero veamos esas pruebas.

En una ocasión, Antonio Pérez escribía a Flandes sobre el Rey: «Es un hombre terrible».

Ahora bien, no lo haría a espaldas del Rey, sino con su pleno conocimiento, pues, sorprendentemente, Felipe II supervisaba aquella correspondencia, la comentaba, aprobándola o imponiendo matices. En aquella ocasión, tal modo de aparecer como persona de susto le pareció perfecto, anotando al margen, pues se trataba de una minuta:

Este capítulo va muy bien así y lo que decís en él, también[829].

Empero, en ocasiones, las supuestas ofensas del secretario le parecían pequeñas, para provocar a don Juan a que entrase en el juego de sus agravios sobre el Rey. Y así pide un envite mayor para aquella afrentosa apuesta, e insiste al secretario:

He aquí —y sobre ello volveremos— uno de los aspectos que más diferencian a Felipe II de su padre, el Emperador. Carlos V, el rey-soldado, tenía otro planteamiento de su conducta, aquello de ser fiel a la palabra dada, lo del concepto de la lealtad, del sentido caballeresco de la existencia, como admirador que era de los libros de caballerías.

No era ése el caso, evidentemente, de Felipe II. Le encantaban los procedimientos tortuosos, como cuando obligó a Granvela a pedir su retiro, en realidad decidido por él; o cuando manda a don Juan a Flandes, sin recursos —algo que le señaló el duque de Alba—, dando pie a que se murmurase que lo hacía así para que se estrellara. Y le complacía, porque él se fue haciendo, con los años y con los desengaños, más y más desconfiado, más y más tortuoso.

Era tortuoso, pero también implacable. Diríase que, desde la prisión de su hijo Carlos, ya nada le espantó y nada hizo temblar su mano. A partir de 1568, las muertes de los que le hacían frente, y muertes violentas, se van sucediendo. Dejando aparte el caso de don Carlos —en todo caso, muerto en prisión—, van sucediéndose las de los condes de Egmont y de Horn, del barón de Montigny —éste en Simancas, a garrote, y claro, sin que pudiera defenderse en su proceso—, Orange, Lanuza, duque de Villahermosa y conde de Aranda. También, no lo olvidemos, la de Escobedo. Y aun, lo que resulta más grave, la de una pobre morisca a la que veremos que la justicia achaca un intento de envenenamiento de Escobedo y la condena a muerte —sentencia que se cumpliría—, sin que el Rey, enterado como estaba de todo el terrible asunto, hiciera nada por salvarla. Él, mejor que nadie, sabía que era inocente. Pero siendo presa de su propio tenebroso sistema, tuvo que callar, por lo mismo que oyó complacido que Escobedo había muerto, aunque hubiera sido a manos de unos matones y no procesado por la justicia[831].

Porque, según su entender, lo más importante era el secreto y que él, como Rey, pudiera mantenerse al margen.

Con este preámbulo, veamos cómo se desarrollan los hechos: la conjura mortal contra Escobedo, las reclamaciones de los familiares, el largo proceso de Antonio Pérez, con sus asombrosos vaivenes, que tan pronto le ponían en libertad como le volvían a hundir en la prisión; la incidencia en todo ello de la Armada Invencible, la fuga del secretario, su refugio en el reino de Aragón, las habilidades del Rey para sacarlo de la protección de aforado, haciendo intervenir a la Inquisición; el motín popular de Zaragoza, la postrera fuga de Antonio Pérez a Francia, el envío de fuerzas de Felipe II al reino de Aragón y las sangrientas represalias tomadas por el Rey cuando somete a la ciudad rebelde.

Sin duda, estamos ante uno de los puntos más reveladores de la transformación que se iba produciendo en el carácter de Felipe II. El affaire Antonio Pérez nos retrotrae al de Escobedo, que por su conexión con don Juan de Austria nos lleva también a las extrañas relaciones del Rey con su hermanastro.

Antonio Pérez y Juan de Escobedo se habían formado en el círculo burocrático de Gonzalo Pérez y, por tanto, en el partido del príncipe de Éboli. Ambos mostraron pronto su habilidad para los negocios; más sagaz Antonio Pérez, más brusco Juan de Escobedo, al que por ello le sacarían pronto el apodo de Verdinegro, con el sentido de la época del que tenía un carácter desapacible. A Antonio Pérez, por supuesto, como hijo o ahijado de Gonzalo Pérez —que era el único secretario de Estado a principios del reinado de Felipe II—, o incluso como hijo ilegítimo de Ruy Gómez de Silva, que era el rumor que corría por la corte, le tocó la mejor parte del pastel, a la muerte de Gonzalo Pérez, convirtiéndose en el más importante secretario de Estado.

Para tal fin le había preparado con todo esmero Gonzalo Pérez, enviándole a las mejores Universidades europeas: Alcalá y Salamanca en España, Lovaina en los Países Bajos, y Venecia y Padua en Italia; pero después, metiéndole de lleno en los secretos de la burocracia filipina, y tanto como nos muestra aquella confidencia de Gonzalo Pérez al cardenal Granvela, quejándose del duque de Alba:

Téngole prevenido un sobrino [fórmula de los clérigos para referirse a los hijos] que sabrá vengarme de todos los lazos que me arma; criélo con sumo cuidado y le voy instruyendo poco a poco en el manejo de los negocios. Es mozo de grande ingenio y espero que saldrá excelente en este arte.

Y a fe que Gonzalo Pérez tuvo buen ojo, pero es de advertir que su enseñanza era de todo, menos del sentido ético de la existencia. Criaba un político sin escrúpulos que le vengase, y así salió él.

A la muerte de Gonzalo Pérez, la Secretaría de Estado se dividió en dos, ocupando Antonio Pérez la de Italia y la del Norte Gabriel Zayas. Escobedo, por tanto, quedaba desplazado. Pero obtuvo cierta compensación, al conseguir —y por medio de Antonio Pérez— el puesto de secretario de don Juan de Austria.

Ahora bien, tal puesto se le ofrecía como persona de confianza del clan de Éboli y con una misión concreta: actuar de espía, de forma que el Rey estuviera bien informado del comportamiento y de los proyectos de don Juan de Austria. Lo cual ya nos alumbra sobre los tejemanejes de la corte y sobre los recelos regios respecto a su hermanastro. Por lo tanto, en principio Escobedo asumió el papel de ser un confidente, introducido en el círculo más íntimo de don Juan de Austria. Pero a su vez, y esto es lo que complica más la situación, Antonio Pérez hacía creer a don Juan que él era el que tenía en la corte ese papel de confidente a su favor, que le apoyaba en sus peticiones al Rey, e incluso un espía de lo que pudiera tramarse en su contra; esto es, Antonio Pérez entró en el juego que más le apasionaba: el de convertirse en un espía doble, engañando a las dos partes. Un juego enormemente peligroso, pero que satisfacía a su tortuosísimo carácter y con la seguridad que le daba el ser mucho más inteligente que el Rey Prudente y que su atolondrado hermano, que no pasaba de ser un buen soldado, con las ambiciones propias del que se sabía hijo de Carlos V.

Ocurrió que Escobedo, cuando don Juan pasó a gobernador de los Países Bajos, se convirtió en un verdadero secretario de su amo, con la particularidad de que hizo suyas sus ambiciones: o que se le apoyara desde España para tener un papel de primer orden en aquella Europa del Norte —se entiende, la posible invasión de Inglaterra, liberación de María Estuardo y boda con la Reina escocesa, con todo lo que eso suponía—, o que se le llamase a la corte para tener en España el protagonismo que le correspondía, incluso en la escala sucesoria al trono. De ese modo, de espía en la corte de Bruselas pasó a ser el mayor espoleador de los sueños de don Juan, lo que le llevó a presentarse en Madrid en 1577 —comisionado, por supuesto, por don Juan de Austria, aunque posiblemente a petición propia— para presionar al Rey y conseguir lo que ya un año antes había planteado: el apoyo para su intervención en Inglaterra, liberando a María Estuardo, y el ascenso en la corte con el título de Infante, lo que le daría ya acceso al derecho de sucesión al trono en el grado correspondiente. Y eso tenía sentido, desde el punto y hora que se le había reconocido oficialmente como hijo del Emperador. Pero a tanto no iba a llegar jamás la generosidad de Felipe II.

En junio de 1577 volvía por segunda vez Escobedo a la corte para pedir el apoyo del Rey. Para entonces, Felipe II, de carácter irresoluto, estaba enteramente bajo la influencia de Antonio Pérez, especialmente hábil para hacerle aceptar como propias las sugerencias que le iba presentando.

Y eso pronto se puso de manifiesto cuando Escobedo llegó a la corte. Sin duda, Antonio Pérez se vio ayudado por las intemperancias de Escobedo. De entrada, Escobedo le escribió al Rey una carta poco menos que exigiéndole que llamase a la corte a don Juan:

… y servir allí a V.M., que éste, y no gobiernos, es su lugar…

No contentándose con darle una lección, cosa harto fuerte para el Rey, Escobedo se atrevió a más, nada menos que a recordar al Rey que don Juan era hijo del Emperador:

… entretanto que V.M. no le da estado, como a hijo de su padre y hermano de V.M…

Aquello parecía exigencia, más que súplica, y por si cupiera alguna duda, Escobedo añadía este gesto de altivez:

Y sepa V.M. que me huelgo de verle con tan honrados pensamientos[832].

Es entonces cuando entra en acción Antonio Pérez, con su juego de doble espionaje y con sus billetes a Escobedo, en que ponía malparado al Rey, no ya con conocimiento del propio monarca, sino instigado por Felipe II, o, al menos, de forma que el Rey lo aceptó con gusto. Ejemplo de ello, la carta que Antonio Pérez escribió a Escobedo tachando a Felipe II de «hombre terrible», cuyo borrador fue aprobado por el Rey:

… no me ha parecido bien —escribía Antonio Pérez a Escobedo— que se pueda apretar por ahora [al Rey] en esta materia, porque no perdamos crédito con él para otras cosas, que, como vuestra merced sabe, es hombre terrible, y si entra en sospecha de que fuimos con fin particular en lo que decimos, no acertaremos el golpe[833].

¡De manera que Antonio Pérez propone a Escobedo todo un plan astuto para engañar al Rey, y, para darle más crédito, no duda en dejar al Rey malparado, con aquello de su terrible carácter!

Y el Rey —ya lo hemos visto— ve el borrador y anota complacido al margen:

Este capítulo va muy bien así y lo que decís en él, también[834].

Escobedo no sólo se hacía insoportable al Rey con sus exigencias para don Juan de Austria; también tenía sus propias peticiones, entre ellas, y como alcaide del castillo de San Felipe en Santander (nombramiento antiguo, que había conseguido cuando todavía vivía Ruy Gómez de Silva), le pidió al Rey la alcaldía de la Peña del Mogro, con ánimo de fortificarla; pero caería en una trampa, pues Antonio Pérez convenció al Rey de que lo que pretendía era tener en las manos una puerta para que su señor pudiese invadir España, una vez conseguida Inglaterra. Esto es, que la desmesurada ambición de don Juan de Austria, fomentada por Escobedo, le convertía en el mayor peligro que se cernía sobre el reinado de Felipe II.

Por consiguiente, Felipe II iba convenciéndose de que lo primero que había que hacer para salvar aquella peligrosa crisis de Estado era deshacerse de Escobedo.

Todo ello ayudado por las intemperancias del secretario de don Juan. En una ocasión, mandó una nota al Rey, con tales tonos, que provocó la ira regia, quien —conforme a su costumbre— anotaría al margen:

Escobedo me ha enviado hoy ese pliego, que pensé que fuera algo de bueno, y así lo abrí en el camino. Debió de querer, aun en él, darme cuidado y desabrimiento, por no perder la nueva costumbre.

Y añade, enojado:

Cierto que si me dijera de palabra lo que escribió, que no sé si me pudiera contener[835].

A su vez, el imprudente, por no decir temerario, Escobedo escribía estas comprometedoras palabras a Antonio Pérez, como si fueran uña y carne:

Estoy por ahorcarme, y ya lo habría hecho, si no me guardase para verdugo de quien tanto mal me hace[836].

Y a Antonio Pérez le faltaba tiempo, conforme a su condición de doble espía, de mostrar el escrito a Felipe II.

Tan ostensiblemente se mostraba Escobedo en sus importunidades al Rey que se hicieron del dominio público, hasta el punto de ser recogidas por Cabrera de Córdoba en su notable crónica del reinado:

… no desistía —Escobedo— punto de importunar al Rey por el despacho de don Juan y breve provisión de dinero, de manera que le era molesto, porque le enseñaba papeles libremente escritos[837]… Y el Rey decía que era terrible… Y así le mandó el Rey [a Antonio Pérez] dijese a Escobedo se moderase en el escribir, porque si lo que escribió lo dijera de boca, no sabía si pudiera contenerse para no descomponerse con él[838].

Así se fue enrareciendo el ambiente en la corte contra Escobedo.

Hasta que se fraguó su muerte.

Si hemos de creer a Antonio Pérez, por lo que contaría después en sus Relaciones, hubo una consulta del Rey con el marqués de los Vélez y Antonio Pérez, siendo partidario el Marqués de que se suprimiera a Escobedo por vía de veneno, de forma que nada trascendiese —y sobre todo a don Juan— de lo allí tramado, sino que pareciera que era por consecuencia de una venganza privada. Si hubo tal consulta, es difícil de probar, pero lo que sí es seguro es que el Rey estaba al tanto de casi todo, y de ello dejaría pruebas terminantes, como hemos de ver[839].

Por supuesto tendremos que plantearnos en qué medida los soberanos del Quinientos creían tener derecho a disponer de la vida de sus súbditos, sin mediar proceso alguno. Pero volviendo ahora al asesinato, Antonio Pérez lo fraguó por librarse de las amenazas de Escobedo, antes asiduo de la casa del príncipe de Éboli (que había muerto en 1573), pero mal recibido por su viuda, la célebre Ana de Mendoza; mientras, en cambio, resultó notorio a Escobedo la confianza extrema con que Antonio Pérez entraba y salía de aquel palacio. Y llevado de su fuerte carácter, debió amenazarle, tanto más que sospechó que Antonio Pérez no era su fiador ante el Rey.

Y eso le perdió.

No distraeremos ahora este relato con lo que pudo ocurrir entre la princesa de Éboli y el Rey, con la versión de que hubieran sido amantes, o si lo fueron después la princesa y Antonio Pérez[840]. Lo que resulta evidente es que éstos abusaron de su privilegiada posición, como señala Marañón, para vender secretos de Estado, y acaso también por ambiciones familiares de la Princesa en la cuestión de Portugal. De lo cual Escobedo debió sospechar algo, alguna noticia, amenazando con delatarles.

Eso, repito, fue lo que le condenó. Para ir sobre seguro, Antonio Pérez ideó una trama complicada: hacer creer al Rey que don Juan tenía fantásticos planes, no sólo con Inglaterra y con María Estuardo, sino con el propio trono de España, y que Escobedo era su inductor.

De ese modo, Antonio Pérez convertía al Rey en su cómplice; juego peligrosísimo que le acabaría costando caro.

No sabemos todos los detalles, pero sí lo bastante como para reconstruir lo ocurrido.

Por tres veces intentó Antonio Pérez acabar con Escobedo por la vía del veneno; la primera, en su casa de campo «La Casilla»; la segunda, en su morada madrileña, y la tercera, en la propia vivienda de Escobedo. La primera vez el veneno apenas si hizo efecto; en la segunda ocasión, ya de regreso a su casa, Escobedo no se encontraba bien, pasando mala noche, hasta el punto de llamar al médico, mas nadie sospechó nada; pero la tercera vez los efectos fueron más alarmantes, los médicos diagnosticaron envenenamiento, con lo que acudió la justicia. ¿Y con qué se encontraron en casa de Escobedo? Pues con una morisca que servía en la cocina. Entonces ya no se calentaron más la cabeza, poniéndola en prisión. Pero, claro, a Escobedo no le bastaba con que la justicia hubiera encontrado aquella supuesta culpable, y presionaba para que se descubriese quién la había mandado. ¡Alarma en Antonio Pérez! Véase cómo se lo indica al Rey:

Aquel hombre Verdinegro dura en su flaqueza y nunca acabará de levantarse. Harto cuidado traigo, de más de una manera, como le dije a Vuestra Majestad. Y ha dado en que saquen a la esclava quién se lo mandó, como si ella lo supiese.

Con lo cual, también el Rey se alarmó, y así le contesta:

No es bueno en lo que ha dado el Verdinegro, porque quizás harán[841] a la esclava decir lo que se les antojare[842].

De forma que se prefirió dejar morir en el suplicio a aquella inocente, antes que se descubriera lo tramado. Y aquí sí que cuadra bien el viejo refrán castellano de «mejor sostenello antes que enmendallo».

El triple fracaso de envenenar a Escobedo no desanimó a los conjurados, sino, al contrario, decidieron actuar sobre seguro utilizando los servicios de unos asesinos a sueldo. El cronista Cabrera de Córdoba nos da sus nombres: Juan Díaz, el alférez Enríquez y hasta un miembro de la nobleza: García de Arce, señor de la casa de Guilar y Arce.

¿Cómo lo tomó el Rey? También nos lo transmite el cronista:

Estaba el Rey enfadado y ofendido de Escobedo, ambicioso y libre en pedir y advertir fuera de lo que le tocaba, entrometido, presumido y de sí demasiado satisfecho… y así, no desplació al Rey su muerte violenta[843].

Pero pronto se complicaron las cosas, porque fue imposible hacer de aquellos asesinos a sueldo hombres discretos, lo que obligó a Antonio Pérez a dos nuevas muertes, por aquello de que los muertos no hablan.

Era como una bola de nieve, y al secretario le fue imposible acallar el creciente rumor de ser el instigador de aquellas violencias. Y creyendo que tenía bien cogido al Rey, pensó que la mejor manera de enfrentarse con la «maledicencia» pública era que el Rey le diese públicas muestras de su apoyo. Esto es, que de ese modo el Rey diese la cara, pues al apoyar a su secretario no era declararle inocente —cosa que nadie creería—, sino era dar a entender la verdad del hecho: que el mismo Rey lo había aprobado. Y así le llegaron al Rey billetes de Antonio Pérez como el siguiente:

He deseado, Señor, muestras externas para el mundo y los amigos, que de las internas V.M. me tiene favorecido más de lo que merezco[844].

Era entrar por una vereda peligrosísima y de todo punto inesperada para Felipe II, cuando ya la familia del muerto clamaba justicia, apoyada por el otro secretario del Rey, enemigo declarado de Antonio Pérez, Mateo Vázquez.

Una situación muy bien reflejada por Marañón en una de las páginas más inspiradas de su estudio sobre el desleal secretario:

Tal era —nos dice Marañón— la situación de Felipe II a la semana del homicidio. Antonio Pérez le había complicado en su responsabilidad y, a favor de ella, le pedía mercedes y protección especiales… Si atendía a Antonio Pérez, la murmuración subiría, como una marea, hasta el trono… Si castigaba a Antonio Pérez, su conciencia comprometida se condenaría a sí misma; sin contar con el peligro de que Antonio Pérez pudiera evadirse de Castilla y exhibir las pruebas de su colaboración, que indudablemente guardaba. Ése fue el nada leve dilema que se planteó aquel Rey[845]…

Transcurrieron unos meses hasta que en octubre de 1578 la muerte de don Juan de Austria y la llegada a la corte de sus papeles, en la primavera de 1579, vinieron a demostrar al Rey cuán lejos estaba su hermano de traicionarle y alzarse contra él. Por lo tanto, Antonio Pérez le había engañado, de forma que lo que podía tomarse como una dura, pero necesaria medida adoptada por razón de Estado, se convertía en un siniestro asesinato. Se comprende la desazón íntima de Felipe II, aquello que luego resumiría en su acusación contra Antonio Pérez: que jamás vasallo alguno había cometido tan gran traición y deslealtad como lo había hecho contra él Antonio Pérez.

También hizo mella en el ánimo del Rey la carta de don Juan de Austria pidiéndole justicia, poco antes de su muerte, y en la que se afligía porque por haberle servido Escobedo había recibido aquella cruel violencia:

… con justa razón puedo imaginarme —se quejaba al Rey— haber sido causa de su muerte, por las que V.M. mejor que otro sabe.

¡De forma que don Juan apuntaba al propio Rey! Al menos, como conocedor del culpable:

No señalo parte —añadía don Juan—, mas tengo por sin duda lo que digo, y como hombre a quien tanta ocasión se ha dado y que conocía la libertad con que Escobedo trataba el servicio de V.M., témome de dónde le pueda haber venido[846]…

Entre tanto, la presión de Antonio Pérez se hacía cada vez más insufrible, llegando hasta amenazar al Rey con ponerle al descubierto si algo le ocurría:

… plegue a Dios que de camino no me lleve alguna pieza del arnés de las mejores; y así quiero juntar todos los papeles que tengo de aquel hombre y los míos, para que se puedan ver y si he añadido o quitado[847]…

Porque Antonio Pérez, aunque temerario, había procurado guardarse las espaldas conservando los documentos en los que más comprometido aparecía Felipe II. Eso explicará una de las notas más sorprendentes de ese asunto: lo mucho que se prolongó el proceso de Antonio Pérez, que se inició en 1579 y no se concluiría hasta 1590.

En el verano de 1579 Felipe II estaba inmerso en una de las empresas más caras para él, o quizá la mayor de todas: la sucesión de Portugal. Le era preciso reorganizar todo su aparato de gobierno central, si había de dejar que la justicia actuase contra el desleal secretario y contra su cómplice en materia de la venta de secretos de Estado, aquella tan conocida suya, como antigua dama de Isabel de Valois y como viuda de su amigo de la infancia (Ruy Gómez de Silva), es decir, Ana de Mendoza, princesa viuda de Éboli, sin duda también culpable de maquinar el asesinato de Escobedo.

Una situación insostenible, como lo refleja esta confidencia de Felipe II al presidente Pazos, hecha el 7 de mayo de 1579:

No puedo acabar de aquietar bien mi conciencia… En este tiempo me confesaré y comulgaré y encomendaré a Dios para que me alumbre y encamine, para que tome en pasada Pascua la resolución que más convenga a su servicio y al descargo de mi conciencia y bien de los negocios…

Hasta aquí las tribulaciones de un Rey que ya sabe que ha sido engañado y traicionado. A partir de entonces, su rabia contenida y sus amenazas:

… aunque ya me lleva un poco ver que este negocio anda en público, que no podía ser menos tratándose de una mujer. Y que será muy mal ejemplo y mucha desautoridad ver que por tales caminos y formas se salen con lo que se les antoja. Y les vale el haberme querido tomar en el mayor tiempo de necesidad y por hambre[848], que es cosa que ha parecido muy mal y con que se ha perdido mucho crédito conmigo[849].

Esa carta de Felipe II demuestra que para entonces, y en relación con los documentos que le habían llegado de don Juan de Austria desde Flandes, se plantea el Rey la prisión de aquella extraña pareja. Para sustituir a Antonio Pérez en los asuntos de Estado pensó en Granvela, entonces en Roma, y, conforme a su modo de ser, disimuló su golpe, despachando con Antonio Pérez en la forma habitual, sin descubrir su propósito, hasta la llegada del cardenal a Madrid.

El 28 de julio llegaba Granvela, y aquella misma noche eran prendidos por la justicia Antonio Pérez y la princesa de Éboli.

Algo que, pese a toda su astucia, Antonio Pérez no se esperaba. Ahí el Rey sorprendió por una vez al secretario.

El asombro, el estupor general, el escándalo provocado en la corte fue mayúsculo. ¿Qué ocurría en aquel reinado? ¿Qué estaba pasando para que, con un extraño ritmo en tomo a los diez años, se produjeran acontecimientos de tamaña magnitud, como jamás se había visto en la corte del Emperador? En 1559 era el arzobispo primado, Carranza, el detenido. En 1568 tocaba el turno al Príncipe heredero, quien moriría el mismo año en la prisión. Igualmente, en ese mismo año eran ejecutados en Bruselas los condes de Egmont y de Horn, la flor y nata de la nobleza de Flandes. En 1578, Escobedo es asesinado. Y ahora le llegaba la prisión nada menos que al propio secretario del Rey, hasta el día anterior el que parecía todopoderoso ministro de Felipe II, y a la princesa de Éboli, una de las damas más notables de la corte, si es que no era la principal, después de la Reina. Todo esto ocurría en el reinado de Felipe II y a instigación suya.

Era para pensar que algo olía mal en la corte y que el propio Rey, el denominador común de tantos desastres, tenía la culpa de tanto desatino.

En este caso, Felipe II trataría de justificar su conducta:

Aseguro que los delitos de Antonio Pérez son tan graves como nunca vasallo los hizo contra su rey y señor[850].

El Rey confiesa el engaño en que había caído, envuelto en las redes de las deslealtades de su secretario:

Todas las cosas que él dice dependen de las que me decía a mí, tan ajenas a la verdad, aunque con las cartas que descifraba tan falsamente me las hacía creer, con lo que respondía yo, algunas veces, a propósito de lo que escribía[851].

Con todo, y no fue sorpresa menor en la corte, el castigo de los culpables, pese a ser tan grave su delito, se hizo esperar. Antonio Pérez volvió incluso a entender en los papeles de Estado y no parecía sino que el Rey le iba a volver a su gracia. Con lo cual la gente no sabía qué pensar, aunque cada vez maliciando más del Rey y de su propia culpabilidad, como se comprueba por testimonios del tiempo:

Si va a decir verdad —confesaría el padre Hernando del Castillo— de nadie estoy tan escandalizado como de S.M., cuya autoridad y cristiandad es y ha de ser para estorbar semejantes cosas y proveer no pasen a más.

Pero como nada se hacía, el buen religioso se sumía en un mar de confusiones:

Y pues las sabe —el Rey— y entiende, no sé ni veo ni entiendo con qué conciencia disimula el castigo y el remedio[852].

Mas no serían semanas ni meses lo que tardaría en llegar la sentencia, sino años, probablemente porque Felipe II quería que el secretario acabase de entregar toda la documentación comprometedora que había ido guardando. Pero eso era lo que precisamente Antonio Pérez no haría jamás, sabedor de que con ella tenía su mejor defensa. Y lo cierto es que en el nuevo proceso que se le abrió (el llamado proceso de visita), el acento se puso en sus deslealtades de Estado, no en el asesinato de Escobedo.

Así se llegó al año 1587. Tanto tiempo hizo creer a no pocos —incluso a la emperatriz María, ya en Madrid— que la rehabilitación de Antonio Pérez era cosa de días, puesto que cada vez era pedida más su opinión en las cosas de Estado. No se olvide que Felipe II había perdido ya a Granvela, que era la pieza de recambio que había buscado para apartar a Antonio Pérez.

Pero los preparativos de la Armada Invencible hicieron pensar al Rey que era preciso ponerse a bien con Dios, cuya era la causa, reavivando el proceso.

Y más intensamente en 1589, a raíz del desastre de la Armada. Pues por su misma ideología providencialista, si estaba seguro de que Dios apoyaría la empresa, por la misma razón el desastre había que tomarlo como un signo de la cólera divina. ¿Qué es lo que había hecho mal? ¿Dónde estaba su culpa?

De ese modo, inesperadamente, en 1589 se avivó el proceso de Antonio Pérez[853]. El Rey le ordenó que hablase, sin escudarse en ningún pretexto, como el de guardar silencio por librarle de cualquier salpicadura.

Y así pasó a los jueces que llevaban el proceso la siguiente nota, donde Felipe II viene a confesar cómo era sabedor de la muerte cometida:

Podéis decir a Antonio Pérez de mi parte, y si fuese menester mostrarle este papel, que él sabe muy bien la noticia que yo tengo de haber hecho él matar a Escobedo y las causas que dijo que había para ello…

Por lo tanto, el Rey da cuenta de que Antonio Pérez le había notificado el asesinato de Escobedo, justificándolo por algunas poderosas razones. ¿Antes o después del asesinato? Evidentemente, tuvo que ser antes, pues Antonio Pérez no se hubiera atrevido a ello sin la previa licencia del Rey, al menos sin su tácito consentimiento («el que calla, otorga»). Lo cual concuerda con lo afirmado por Antonio Pérez, en un escrito en que por una vez parece que dice la verdad —aunque no toda la verdad—. El texto reza así:

Es de saber que el Rey Católico, por causas mayores y forçosas y muy cumplideras a su servicio y corona, resolvió que el secretario Juan de Escobedo muriese sin preceder prisión ni juicio ordinario, por notorios y evidentes inconvenientes de grandes riesgos en turbación de sus Reinos si se usara de cualquier medio ordinario en aquella coyuntura, y de mayores si se difiriera la execución… Cometió el cuidado de la execución de la muerte a Antonio Pérez, como a persona que era depositario y sabidor de las causas y motivos della[854].

Lo que no dice Antonio Pérez es que el Rey había llegado a esa decisión convencido por su propio secretario de que las alarmantes ambiciones de don Juan de Austria, incluso de rebelión contra el Rey, venían inducidas por Escobedo. Cuando Felipe II descubra esa falsedad se dará cuenta de hasta qué punto había sido manipulado por su desleal secretario y cómo una muerte por razón de Estado (siempre de dudosa moralidad) se convertía en un vil asesinato, con la agravante de que en el intermedio la justicia había ejecutado a una pobre morisca, de cuya inocencia el Rey era consciente.

El Rey quería que Antonio Pérez confesase no solamente haber perpetrado la muerte, sino también que declarase cuáles eran las razones que había dado, para que se pudiera saber si había motivo suficiente para ello, por razón de Estado, o si el Rey había sido engañado y todo había sido una trampa del desleal y traidor secretario. De forma que el Rey añadía:

Y porque a mi satisfacción y a la de mi conciencia conviene saber si estas causas fueron bastantes o no, que yo le mando que os las diga y dé particular razón de ellas y os muestre y haga verdad las que a mí me dijo, de que vos tenéis noticia, porque yo os las he dicho particularmente, y todo lo que en este negocio ha pasado, para que habiendo entendido [lo] que así os dijera y razón que os diere de ello, mande ver lo que convendrá[855].

Ni por ésas. Antonio Pérez era extremadamente hábil en sortear las más difíciles situaciones, respondiendo con frases de oscuro sentido. En expresión de Alfredo Alvar, una vez más hizo «alarde de su capacidad de desconectar a cualquiera»[856]. ¡Y así pasó otro año! Sería entrado ya 1590 cuando fue puesto a tormento. Aguantó hasta la octava vuelta de los cordeles. Entonces se desmoronó:

… por las plagas de Dios, ¡acábenme de una vez! —tal es la anotación del escribano—. ¡Déjenme, que cuanto quisieren diré[857]!

A partir de ese momento le esperaba el cadalso, salvo que el Rey le indultara, por su derecho de gracia. También aquí parece que Felipe II, una vez más, se mostró irresoluto, pues cuesta trabajo creer que, habiendo sido hecha la confesión de Antonio Pérez el 23 de febrero, no se le hubiera aplicado la rigurosa sentencia de ser ahorcado, después de ser arrastrado por las calles públicas de la corte, y su cabeza cortada y expuesta al pueblo[858].

Pero nada de rapidez, ni siquiera en aquellos instantes finales. Ni tampoco de vigilancia extrema de tan peligroso personaje, auténtico enemigo público número uno de la Monarquía filipina.

Al contrario, sus guardianes consintieron que su mujer, Juana Coello, le atendiese en una supuesta enfermedad —posiblemente cierta, pero también hábilmente prolongada—, lo que le permitió a Antonio Pérez preparar cuidadosamente su fuga. En principio, naturalmente, de su cárcel madrileña, pero también con todos los detalles de la ruta a escoger —la de Aragón, como es sabido, de donde él era natural—, por aquello de que la justicia castellana no podía intervenir en tierra aragonesa, aparte de que la frontera con Francia deparaba otra garantía de libertad si, pese a todo, las cosas se ponían feas. Una ruta que además se inutilizaría, poniendo fuera de juego los servicios de posta, para que resultara más difícil la persecución del fugado.

Pero veamos primero la fuga de la cárcel madrileña. ¿Cómo fue? De lo más sencillo: según una versión popular, dando su mujer todo un banquete a carceleros y prisioneros, del que pronto se retiraría a su cámara Antonio Pérez, pretextando su precaria salud, y mientras los carceleros se banqueteaban, lograba Antonio Pérez la ansiada libertad. Quintana nos narra otra: la cárcel de Antonio Pérez daba a una vivienda, alquilada por sus amigos, pudiendo así el secretario pasar fácilmente de una a otra; mientras su mujer, que tenía licencia para dormir con él, «rogó a los guardas que no le despertasen por fingir que estaba indispuesto la noche antes; por lo cual no les hizo novedad la tardanza, hasta que el silencio del aposento les avisó del engaño».

El estupor que ello produjo en Madrid no es para descrito.

En primer lugar, en la corte, siendo el más afectado el Rey. Según un cortesano —el conde de Luna—, «fue maravillosa» la pena del Rey[859].

En cambio, el pueblo madrileño —que empezaba a distanciarse del responsable máximo del desastre de la Armada— aplaudió, asombrado, la gesta de la esposa, Juana Coello, como principal artífice de aquella fuga. Ésa es la versión, al menos, que encontramos en Jerónimo de Quintana, que por entonces contaba ya veintiún años y que pudo recoger después en su Historia de Madrid un suceso vivido plenamente por él, de forma que su testimonio tiene gran valor, constituyendo una de las partes más interesantes de su obra.

En Quintana encontramos los detalles de aquella insólita prisión; insólita tanto por ser el personaje que era como porque durante los doce años que se mantuvo su proceso abierto siguió realizando en gran medida sus funciones de secretario, y eso desde la misma cárcel, como si no hubiera nadie capaz de sustituirlo.

No silencia Quintana los aspectos de aquel sombrío caso que parecían inculpar al propio Rey, y así nos dice que, puesto Antonio Pérez al tormento, acabó confesando su participación en el asesinato de Escobedo, pero con la atenuante de haberlo hecho por orden regia:

… confesó que la hizo, pero mandado del Rey…

Y atención a esto: nadie parece poner en duda que aquello era cierto. Los mismos jueces que entendían en el proceso de Antonio Pérez no se escandalizan ante tamaña declaración; sólo aprietan al secretario para que confiese los motivos de aquella decisión regia, respuesta que Antonio Pérez eludiría hábilmente:

… respondió que eran tan secretas, que al mismo Rey no convenía se declarasen…

Con lo cual, otra vez nos llenamos de asombro, porque ahora nos encontramos con que es el propio Felipe II quien no cuestionó tal versión de los hechos. Solamente insistirá, él mismo, en que declarase Antonio Pérez aquellas causas, obteniendo siempre del reo la misma respuesta: su fidelidad al Rey le obligaba al silencio,

… escogiendo más el padecer [en el tormento] que el quebrantarla…

Todo lo cual arranca a Quintana este notable comentario:

Y si eso fuera así, más digno [era] de remuneración que de castigo[860].

De igual modo hay que reseñar la admiración que despierta en Quintana el comportamiento de la mujer de Antonio Pérez, aquella Juana Coello que había sido tan decisiva a la hora de favorecer la fuga del desleal secretario; admiración del cronista en la que no podemos menos de encontrar, implícito al menos, un reproche al Rey, cuando Quintana se hace eco del sentir popular, ese tribunal incorruptible:

… el vulgo, a lo menos que sabe callar poco, aunque sea con riesgo de enojar a quien debiera temer, creyendo, como entonces se dixo, que ella [Juana Coello] había sido la principal causa de la libertad de su marido, encarecía notablemente el hecho…, alabando más el valor puesto por obra a vista del peligro, encareciendo otros el amor grande, que fue el autor de tan notable hazaña[861]…

Estamos, por tanto, ante una «notable hazaña», a juicio del pueblo: la valiente intervención de Juana Coello, consiguiendo la fuga de su marido, exponiéndose a las iras del poder regio. Una sencilla mujer burlando a la justicia, en un caso en el que el reo estaba directamente enfrentado con el todopoderoso —y temible— Rey; no era extraño que el pueblo quedase maravillado. Pero en esa misma maravilla se puede encontrar una censura de esa opinión pública al Monarca que tan mal había sabido elegir su secretario, dando tanta confianza y poder a un hombre a quien a la postre calificaría de tan indigno.

Era para pensar que en aquella ocasión, como mínimo, habría que tachar al Rey de sumamente imprudente.

En suma, aquel pueblo de Madrid, que había estado detrás de Felipe II en el drama del encarcelamiento del Príncipe heredero, censuraba su modo de proceder en el turbio asunto del secretario traidor, Antonio Pérez, cuya prisión estaba tan estrechamente ligada a la alevosa muerte de Escobedo.

Organizada con tanto éxito su increíble fuga, Antonio Pérez llegó a Calatayud, donde se refugió en el convento de los dominicos. Ya estaba en el reino de Aragón, a salvo de la justicia castellana, donde él esperaba poder maniobrar con fortuna frente al Rey. Conocía bien sus posibilidades, por su origen aragonés. Y lo primero que hizo fue invocar esa condición y acogerse a sus privilegios, para que su caso fuera visto por el justicia mayor de Aragón.

La réplica de Felipe II, pasados los primeros momentos de estupor, fue bordear aquella delicada situación, poniendo el asunto en manos de la Inquisición. Ya no se trataba, al menos de momento, de seguir su proceso político, sino de iniciar uno nuevo de tipo religioso, acusando al fugado de herejía. Ya en Zaragoza, Antonio Pérez pasó así a las cárceles inquisitoriales.

Era provocar al pueblo, al grito de la defensa de sus libertades. Se asistió a un forcejeo, con un ambiente tan tenso, que el propio Virrey aconsejó la vuelta de Antonio Pérez a la cárcel de los manifestados, con una auténtica explosión popular. Y a la inversa, el reiterado intento de los inquisidores por hacerse de nuevo con Antonio Pérez, conforme la presión que recibían de la corte, provocó ya el tumulto popular el 24 de septiembre de 1591.

Fue la libertad, y para siempre, de Antonio Pérez, que, tras unos días de permanecer oculto en Zaragoza, logró atravesar los Pirineos y refugiarse en Francia.

A partir de ese momento, no dejaría de intrigar en las cortes de Francia y de Inglaterra, contra su Rey y señor natural, hasta su muerte en 1611.