5 LOS INGRESOS DE LA MONARQUÍA

Este capítulo también podría haberse titulado «A la búsqueda de nuevos recursos», pues, como hemos de ver, los que existían en 1556, cuando Felipe II recibe la Corona, eran tan insuficientes que desde el primer momento se tratará por el Consejo de Hacienda de aumentarlos, bien consiguiendo elevar su volumen en cada uno de ellos, bien aplicando otros nuevos.

En ese sentido, y para aplicarlos a las necesidades de la guerra, la Monarquía se basará preferentemente en lo que percibía en la Corona de Castilla. A ellos nos referiremos.

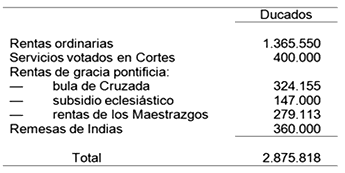

Esos ingresos procedían, básicamente, de estas fuentes: las llamadas rentas ordinarias (alcabalas, tercias, aduanas y otras menores, que pertenecían directamente al Rey); los servicios votados por las Cortes; las ayudas de gracia pontificia (bula de Cruzada, subsidio eclesiástico, rentas de los maestrazgos de las Órdenes Militares), y, en cuarto lugar, las remesas indianas. Las dos primeras eran, en principio, fijas, mientras que las dos últimas, muy variables.

Veremos cuál era su cuantía a mediados de siglo y cómo aumentaron bajo el reinado de Felipe II.

Hacienda real de Castilla: ingresos en 1554

Por lo tanto, por debajo ya de los gastos fijos de la Corona, al tener que incluir los altísimos intereses de la deuda regia, que por entonces rondaba ya el millón y medio de ducados. Y como en esa relación de gastos no se incluyen los muy crecidos que exigían las empresas exteriores, cada año el desfase era mayor y la deuda más crecida. Como la Monarquía mantendría esa política imperial, trató de encontrar nuevos recursos.

Las rentas ordinarias de mayor importancia eran las alcabalas y las tercias, a las que se sumaban otras de menor cuantía, como aduanas, salinas, etc. Las alcabalas era un impuesto de origen medieval que gravaba las compraventas, que se agrupaban en tres sectores: bienes raíces, paños y productos alimenticios.

Las tercias (que, en su origen, habría que tenerlas como rentas de gracia pontificia, concedidas a perpetuidad por Roma desde fines del siglo XV) procedían del diezmo eclesiástico, que se dividía en tres partes: la del episcopado, la del clero y la de la fábrica de los templos. Era de ese tercio destinado a los templos de donde se beneficiaba la Corona, obteniendo dos tercios (y de ahí el nombre del impuesto), lo que venía a suponer dos novenos del diezmo.

Las alcabalas y tercias se cobraban conjuntamente en régimen de arrendamiento a hombres de empresa, tras la correspondiente puja, pues la rudimentaria máquina de la Hacienda regia no tenía otro sistema; era el modo de asegurar su cobro puntual, aunque con la merma del beneficio que percibía el arrendador (pero que se hubiera gastado, posiblemente con creces, si se hubiera tenido que aumentar la incipiente burocracia estatal para cobrarlo directamente). A efectos del pago por las poblaciones, el sistema era complicado, porque no eran raras las exenciones, como las que disfrutaba la ciudad de Sevilla respecto a las alcabalas de los cereales[112]. Sobre ellas gravaban no poco los intereses de la deuda (los «situados» de los documentos de Hacienda). Las Cortes Carolinas habían conseguido su congelación, a cambio de aumentar el valor de los servicios; la razón era clara, pues las alcabalas afectaban a todos, mientras los servicios sólo a los pecheros (y no hay que insistir en que los procuradores de las Cortes castellanas pertenecían al patriciado urbano y, por tanto, a la nobleza media, exenta del pago de los citados servicios). De ese modo las alcabalas se pagaban por el sistema del encabezamiento, que se fijaban para los distintos lugares, con el reparto de las cantidades a pagar.

Más complejo era el sistema de las aduanas, pues no sólo existían en la frontera, sino también en el interior. Los documentos hablan de puertos secos, de almojarifazgos, de diezmos de la mar y además del impuesto llamado del servicio y montazgo.

Los puertos secos gravaban el paso de mercaderías entre las Coronas de Castilla y Aragón y entre Castilla y Navarra. A las aduanas marítimas correspondían los diezmos de la mar (para Galicia y cornisa cantábrica), almojarifazgo de Sevilla (para la costa andaluza) y de Indias, para el tráfico de América, controlado por la famosa Casa de Contratación sita en Sevilla. En cuanto al servicio y montazgo, gravaba la circulación de los grandes rebaños de la Mesta.

Con tanta traba al comercio y a la industria se aprecia que la obsesión de la Corona era obtener las mayores sumas posibles, aunque fuera a costa de la economía del país, sin caer en la cuenta de que, a la larga, no podía sobrevivir un rey enriquecido a costa de un país arruinado.

Sin entrar en detalles, diremos que la política de Felipe II fue intensificar aquellos impuestos. Así se pasó de 39 puertos secos, que había a principios de su reinado, a 47, poniéndolos también en la frontera con Portugal en 1559, y si los suprime en 1580, sin duda como una medida política para congraciarse con sus nuevos súbditos, los repone en 1592, cuando la crisis económica le agobia por todas partes[113]. Mantiene, por supuesto, almojarifazgos y diezmos de la mar y aumenta las cargas sobre la exportación de la lana, la principal materia prima que salía entonces de Castilla, tan apreciada en los telares de toda la Europa occidental, desde los Países Bajos hasta el norte de Italia.

En efecto, desde muy pronto, en 1558 (el año del Memorial de Luis de Ortiz, y hay para pensar en una posible relación) se proclamaría la pragmática del nuevo derecho sobre las lanas que salían del reino, poniendo como excusa

… las necesidades tan urgentes y tan grandes…

Se trataba de un impuesto nuevo que no venía a sustituir los antiguos, sino a incrementarlos. Eso el decreto lo dejaba bien claro:

… demás y allende de los derechos de almojarifazgo y puertos y diezmos y otros cualesquiera que las dichas lanas pagan[114]…

El decreto fijaba cuidadosamente el peso de las sacas de lana, recortando el trato de favor que antes el gobierno de Carlos V había establecido con los PaíseS Bajos: las sacas habían de ser de ocho arrobas y media de veinticinco libras castellanas, si iban a Flandes, y de diez arrobas si iban a los demás países extranjeros.

Grave medida que pronto hizo sentir a los Países Bajos que con la abdicación de Carlos V habían perdido a su verdadero señor natural. De todas formas, aún seguía siendo el país más favorecido, pues los aranceles se fijaban en un ducado por cada saca, si iban a los Países Bajos, y en dos si se dirigían al resto de la Europa occidental, incluida la Corona de Aragón. Y eso si el mercader exportador era castellano, pues en caso contrario el impuesto se doblaba. Pero como esta última norma era tan fácil de vulnerar, por hombres de paja castellanos, se modificó en 1563, al tiempo que se incrementaban las tasas: un ducado y medio para las sacas que iban a los Países Bajos y tres para el resto del extranjero, fuere cual fuere el mercader que las exportase.

Finalmente, en 1566 se establecerían las tasas que regirían para el resto del reinado, manteniéndose las fijadas para los Países Bajos (sin duda, para no agudizar aún más la tensión que entonces empezaba a notarse en Flandes), pero aumentando a cuatro ducados para el resto de la Europa occidental, sin que sirvieran de nada las protestas de las Cortes de Castilla[115].

¿Y los resultados? Veamos las cifras más destacadas a lo largo del reinado:

Impuesto sobre las sacas de lana

Se comprende que la bajada que sufre el impuesto en 1564 obligue a la subida de 1566, con ese notorio incremento que se mantendría hasta 1577. El descenso en 1582 se explica por la supresión de las aduanas con Portugal, y la brusca caída de 1592, por la crisis general producida por el desastre de la Armada Invencible.

Ahora bien, esto nos da una media anual en torno a los 34 500 000 maravedíes, lo que en ducados suponían 92 000, cantidad no despreciable, dado que, como recordamos, era casi la que se asignaba para los Consejos y la administración de la justicia.

También se consiguió aumentar lo recaudado por otros impuestos: el del servicio y montazgo, que con una media de 53 000 ducados, entre 1557 y 1592, se pasó a 74 000 en los últimos seis del reinado; el de la seda de Granada, que de unos 60 000 ducados a principios del reinado pasó a 90 000 en 1598. Cifras relativamente importantes[117].

Cantidades menores eran las que se obtenían por otros pequeños impuestos, como el que cargaba sobre la sal, pero muy significativos de la voracidad de la Hacienda Real y de su afán de encontrar nuevos ingresos, ante las presiones de la Corona. Se proyectó hacer un estanco de la sal, dada la importancia de su exportación al norte de Europa, por la necesidad que tenía la industria pesquera para la conservación del pescado. Por supuesto, era también un medio de presionar a países como Francia o como los mismos Países Bajos, pues la sal, como el trigo, podía ser utilizada como medio de presión, tal como se hace ahora con el petróleo.

Igualmente significativas del grado de agobio de la Hacienda Real, sobre todo tras el desastre de la Armada Invencible y de la necesidad de encontrar nuevos medios para reponer la escuadra, son las medidas tomadas a costa de los moriscos, en especial de los granadinos, a los que se les impone una carga especial de 200 000 ducados, con el eufemismo de anunciarlos como voluntarios. Así, en unas cuentas de 1593 se hace referencia a los

… doscientos mil ducados con que los naturales del dicho reino [de Granada] se obligaron a servir a S.M. graciosamente[118]…

También consiguió la Hacienda Real diversas cantidades procedentes de la venta de los bienes confiscados a los moriscos granadinos sublevados en 1568, que a lo largo de la década de los setenta supusieron una media de 90 000 ducados anuales, invertidos prácticamente en la gente de guerra allí emplazada para la defensa de aquel reino, tan amenazado por las incursiones musulmanas.

En cuanto a las minas, que tan sustanciosas rentas proporcionaban a la Corona las indianas, como hemos de ver, eran prácticamente insignificantes las obtenidas de las castellanas, salvo las del azogue de Almadén —tan necesario para el tratamiento de las argentíferas— y, durante algunos años, la de la plata de Guadalcanal.

Esos años buenos de Guadalcanal fueron los del primer lustro del reinado de Felipe II, con una media anual de 110 000 000 de maravedíes, lo que venía a igualar lo que daban a las Órdenes Militares y sus yerbas; pero, a partir de 1561, Guadalcanal dejaría de ser rentable, y lo mismo puede decirse de las otras explotaciones mineras de la Corona[119].

Más segura resultaba para la Corona la regalía de la trata de esclavos con las Indias, práctica heredada de los tiempos de Fernando el Católico. Sabemos que ése fue uno de los arbitrios buscados para remediar la crisis de 1552, dando licencia a un negrero para pasar a América 23 000 esclavos en siete años, mediante el pago inmediato de 184 000 ducados; operación fallida en ultima instancia por la oposición de la Junta de teólogos nombrada al efecto[120], pero que nos pone en la pista de lo que suponía la trata negrera como fuente de recursos para la Corona. En un memorial de 1560 se estimaba que se podrían sacar 50 000 ducados por las licencias, aunque no dejaran de existir dudas («no es cosa cierta»), pues las fluctuaciones de un año para otro eran muy fuertes. Se conocen, sí, algunos asientos, como el hecho por la Corona en 1595 con el mercader sevillano Pedro Gómez Reinel, que se comprometía a pagar 900 000 ducados en nueve años[121].

Mayores y más seguros eran otros ingresos, como el de gracia pontificia de la Cruzada. Podría resultar asombroso que existiera tal ingreso en pleno siglo XVI, pero, en realidad, ello se corresponde perfectamente con el carácter de confesionalidad propio de la Monarquía católica. Su ciclo era trienal, de acuerdo con los beneficios que se concedían a los compradores de la bula, en la que se recordaba a los fieles que de ese modo mantenían vigentes las gracias concedidas en la bula anterior, produciendo así el efecto psicológico del coleccionista, que cuando adquiere un número tiende ya a conseguir la serie.

Pero los predicadores no se limitaban a suaves incitaciones piadosas. Las quejas de las Cortes prueban que no dudaban en practicar otros medios de persuasión, inclusive la grave amenaza de la excomunión. Y de sus argucias es buen ejemplo la que recoge el anónimo autor del Lazarillo, a la que ya hemos aludido, que puede resumirse en su comentario a las tretas del buldero, su quinto amo:

Cuando por bien no le tomaban las bulas, buscaba por mal se las tomasen…

¿Qué cuantía suponía la bula de Cruzada para la Hacienda Real? Ya hemos visto que en 1555 se cifraba en 325 000 ducados. Para el trienio siguiente se esperaban cifras similares, pero la enemiga del papa Paulo IV lo puso todo en entredicho, y aunque mejoraran después las relaciones con Roma, la predicación de la bula de Cruzada siguió encontrando dificultades, porque el Concilio de Trento, que terminaría por aquellos años, se manifestaba contrario a conceder tales facultades a los reyes, por estar ligadas a la cuestión tan debatida de las indulgencias.

Aun así, y pese a los altibajos que de cuando en cuando tenían las relaciones con Roma, la media anual de lo recaudado en la década de los setenta ascendió a los 500 000 ducados[122]. Sin duda, la auténtica cruzada librada contra el Turco en los años 1570 y 1571 vino a consolidar sus resultados. Gregorio XIII la concedió para los períodos 1577-1583 y 1583-1587, y siguieron su ejemplo Sixto V y Clemente VIII para los últimos años del reinado.

Mucho más conflictivo resultó obtener el llamado subsidio eclesiástico, por la oposición de la Iglesia de Castilla, quejosa ya de que se mantuvieran las tercias, concedidas a la Corona con motivo de la guerra de Granada, años después de que terminara la Reconquista. Y aunque acabó asumiendo aquel sacrificio, que venía en merma del dinero a emplear en los templos, llevó peor que se le pidiera el subsidio en los tiempos de Carlos V. En 1555, aprovechando la coronación en Roma de un Papa nada amigo del Emperador —Paulo IV—, la Congregación castellana del clero, reunida en Valladolid, mandó un memorial al Papa muy hostil a la política imperial, y en el que se denunciaba el despojo de que estaban siendo víctimas:

… somos expoliados…

Pero, pasada esa crisis frente a Roma, de nuevo el Pontífice reinante fue concediendo licencia para sucesivos subsidios durante todo el reinado de Felipe II: para 1560-64, 1569-74, 1575-80, 1582-88 y 1592-98; con tan sólo, pues, las lagunas entre 1565-68, 1581 y 1589-91. De forma que, contra lo que pudiera creerse, el Papa que más contrario se mostró fue san Pío V, pese a que mientras fue cardenal había estado gozando de una pensión de la Monarquía católica de 800 ducados.

Las cantidades fijadas en el subsidio eran de 350 000 ducados anuales; se puede comprender que el clero se resistiera a tan fuerte pago, que entre otras cosas viene a demostrarnos que frente al fisco no se respetaron sus privilegios; un subsidio que afectó también a otras piezas de la Monarquía, además de a Castilla, aunque en menor cuantía, como puede verse en el reparto de maravedíes a pagar en 1565:

En 1566 se obtiene una nueva contribución del clero: el excusado. En principio, gracias al apoyo de Roma, en atención al anunciado viaje de Felipe II a los Países Bajos para remediar la grave situación provocada por las alteraciones calvinistas. Luis de Requesens, entonces embajador en Roma, lo presentaba al Rey como una buena compensación a la fallida bula de Cruzada:

… no pudiéndola haber [la bula de Cruzada] saqué la gracia que V.M. habrá entendido, que no es de menos importancia[123]…

Pero su cobro no se inició hasta 1572 y su monto vino a suponer el 80 por 100 de lo obtenido por el subsidio. En todo caso, en su conjunto las diversas cantidades conseguidas por gracia pontificia, pagaderas por el clero o por los fieles, nos encontramos con cifras altísimas, que en los últimos años del reinado alcanzaron hasta 1 400 000 ducados, e incluso 1 700 000, si les añadimos las rentas de los maestrazgos de las Órdenes Militares.

Es más: habría que añadir también las pensiones pagadas a diversos personajes y que cargaban sobre las mitras episcopales. Cada vez que se producía una vacante, el Rey presentaba en Roma un candidato, señalando las pensiones que tenía de antiguo asignadas y las nuevas que le imponía; algo que venía autorizado por el Papa, con tal que las cargas no excedieran de la tercera parte del valor de las rentas de los episcopados afectados[124].

Se trataba, en el fondo, de una nueva renta de gracia pontificia, pues de ese modo la Corona recompensaba a sus ministros, o a aquéllos que le habían prestado algún servicio —o que se lo podían prestar—, aliviando a la Hacienda regia de un pago directo más cuantioso. Y de su importancia baste con señalar algunos ejemplos: en 1568, el arzobispo de Sevilla pagó 25 000 ducados por las pensiones que tenía asignadas por el Rey y, en 1577, el de Toledo, nada menos que 60 000 ducados.

¿Quiénes eran los beneficiados? En primer lugar, los grandes personajes de la familia real, como el cardenal-archiduque Alberto de Austria —el sobrino de Felipe II que acabaría casando con Isabel Clara Eugenia—, quien en 1577 gozaba de una pensión de 20 000 ducados sobre las rentas del arzobispado de Toledo; pero también los altos ministros de la Monarquía, como el cardenal Granvela o los sucesivos presidentes del Consejo Real. Asimismo, altas personalidades de la época, en particular de la Iglesia de Roma, como el nuncio del Papa o determinados cardenales, vinculados así a la clientela de la Monarquía católica.

Tal práctica ya se aprecia desde los tiempos en los que Felipe II gobernaba España en nombre de su padre. Así, en un documento de 1554 se recogen diez cardenales italianos a los que debía asignárseles pensión, de ellos, cinco («los viejos») que ya la gozaban, y otros cinco («los nuevos»), a los que en el documento se indica:

Estos cinco son muy pobres y se podría ganar en hazerles merced…

Añadiendo después:

Y Su Santidad muestra que recibirá gran contentamiento dello[125]…

Evidentemente, tal práctica estaba en relación con la política de sobornos para tener propicio al Colegio cardenalicio, tanto a la hora de que fuera elegido un nuevo Pontífice como para resolver favorablemente la multitud de cuestiones que se dilucidaban en Roma en relación con la Iglesia de la Monarquía católica.

En 1558, Felipe II, todavía en Bruselas, ordena el reparto de 47 pensiones, cargadas sobre las rentas de los arzobispados de Toledo, Tarragona y Santiago, y sobre los obispados de Córdoba, Segovia, Ávila y Mondoñedo, con un monto de 20 800 ducados. Entre los beneficiados encontramos de todo: príncipes de la Iglesia (entre ellos, cuatro cardenales italianos), miembros de la alta nobleza y altos magistrados, pero también otros personajes menores, como cronistas (el doctor Páez), capellanes de la corte y frailes[126].

Hemos tratado diversas veces de las rentas de las tres Ordenes Militares castellanas: de Santiago, Alcántara y Calatrava, que ya gozaban los Reyes Católicos. Adriano VI, en 1523, se las vino conceder a Carlos V a perpetuidad, con el título, vinculado ya a la Corona de Castilla, de maestre de las mismas, lo que le vino a convertir en el mayor señor de España, por las rentas que las tales Órdenes conseguían. Estaban cifradas en tomo a los 100 millones de maravedíes anuales, con un ligero aumento a lo largo del reinado, como puede comprobarse en el siguiente cuadro:

Esto es, entre los 250 000 y los 293 000 ducados, que eran las rentas que conseguía el mayor señorío de España, como era el arzobispado de Toledo.

Una renta que acabó perdiendo la Corona, pues se vio forzada a cederla a la casa alemana de los Fugger, para aliviar su deuda con ella.

En cuanto a los servicios votados por las Cortes de Castilla, que gravaban sobre los pecheros, habían sido triplicados por Carlos V, pasándose de 150 millones de maravedíes a los 450 millones. Dado que se votaban por tres años, obligaba a la Corona a convocar las Cortes en esos plazos, cosa que Felipe II cumpliría bastante fielmente, con ligeras variaciones: adelantándolas en 1560 y 1588 y aplazándolas en 1567, 1583 y 1592. En dos ocasiones, en 1560 y en 1570, se recabaron sendas ayudas especiales de las Cortes, en relación con las dos bodas del Rey con Isabel de Valois y con Ana de Austria. En total, a lo largo del reinado, Felipe II logró por ese concepto 6150 millones de maravedíes, lo que —dejando aparte las ayudas especiales por sus últimas bodas— supuso 400 000 ducados anuales.

Y surge la pregunta: ¿cómo es que en este terreno, donde Carlos V había conseguido triplicar lo que se recaudaba con los Reyes Católicos, Felipe II mantuvo las cosas tal como las había recibido al principio del reinado? Quizá porque se entendió que era lo más que se le podía exigir al sufrido pechero castellano. De todas formas, la crisis de 1588 obligó al Rey a un nuevo impuesto: el servicio de los millones. Y eso planteándolo en las Cortes, aunque afectase ya a toda la sociedad, y no sólo a los pecheros.

En efecto, a poco de conocido el desastre de la Armada Invencible, Felipe II empezaría a tantear a las Cortes de Castilla para que aprobasen aquel impuesto extraordinario. Su cuantía se fijaba en ocho millones de ducados, a pagar en seis años y recayendo sobre todo el cuerpo social. De ahí que la burocracia filipina procediese al censo general de 1591, recogiendo tanto a los pecheros como a los hidalgos y al clero. Para su cobro se hizo un reparto por provincias, «conforme a su sustancia».

Citaremos algunas de las más destacadas:

No puede menos de sorprender la importancia que entonces se concedía a provincias como Trujillo o Salamanca. En todo caso, el nuevo servicio de los millones se convertía en la mayor renta de la Corona, triplicando el de los tradicionales pagados por las Cortes castellanas.

En 1596, el Rey trató de renovarlo, pero sus forcejeos con las Cortes fueron largos, sorprendiéndole la muerte antes de que pudiera lograrlo. Y en su conjunto, aunque la operación desde el punto de vista de la Hacienda regia fuera un éxito, reflejándose en una recuperación del tono bélico de la Monarquía, no puede silenciarse, como ya hemos indicado, que ello se consiguió a costa de la miseria que se apoderó en adelante del campo castellano, que fue el más sacrificado. Eso sí, se pudieron destinar fuertes cantidades para la Marina, fijadas en 1590 en 1 717 306 ducados[128], o financiar debidamente el pequeño ejército con el que Vargas pudo sofocar en 1591 las alteraciones de Aragón promovidas por Antonio Pérez.

Quedaría ya sólo el referirnos a la última partida de grandes ingresos de la Corona: las remesas de las Indias.

En efecto, todavía faltaría lo más importante: los envíos de metales preciosos de las Indias, procedentes primero de los tesoros acumulados por los antiguos imperios prehispánicos y, después, por las explotaciones de las ricas minas de oro y plata encontradas en los virreinatos de Nueva España y del Perú; remesas que inundaron literalmente a Castilla, desparramándose después por toda la Europa occidental, provocando múltiples consecuencias.

Unos metales preciosos que parecen manchados con la sangre de los indios obligados a trabajar en las minas. En principio, y en los tiempos de Carlos V, predominando el oro; después, bajo Felipe II, cada vez más la plata, pero siempre con aquel sacrificio:

No es plata lo que se envía a España; es sudor y sangre de los indios…

Así lo comentaba un piadoso español del Quinientos, poco escuchado y poco conocido: fray Domingo de Santo Tomás. «Robada la color» por el duro esfuerzo, sacaban los indios la plata del seno de las minas, añade el texto del fraile dominicano[129].

Conocemos las cantidades mínimas que llegaron a España, gracias al estudio de Hamilton, hecho sobre la documentación de la Casa de Contratación de Sevilla; cantidades que bajo Carlos V alcanzaron su máximo en el último lustro del reinado, y llegando a un total de casi diez millones de pesos de 450 maravedíes, de ellos, 3 628 506 para la Corona.

Bajo Felipe II, salvado un bache producido en el primer lustro del reinado, esas cifras irían en constante aumento, hasta rondar los siete millones anuales en la última década.

En números redondos, estas serían las cifras, en pesos, recogidas por lustros:

Cantidades mínimas que habría que elevar en cuanto a las que recibían al menos los particulares, pues fueron no pocas las evasiones al control de la Casa de Contratación de Sevilla, para evitar lo que con frecuencia ocurría: que la Corona, ante los apremios económicos que sufría, se incautase de las remesas que llegaban para los particulares.

En todo caso, cifras lo suficientemente importantes como para ayudamos a comprender el milagro de la supremacía de la Monarquía católica sobre la Europa del Quinientos. Mal que bien, con mermas importantes por la acumulación de intereses insufribles, lo cierto es que la Monarquía de Felipe II pudo levantar ejércitos y armadas y mantener la guerra con media Europa a lo largo de aquel reinado.

Eso sí, como todo parecía poco, acudiendo a los más diversos arbitrios para hacer frente a las quiebras que la afligieron, e ir parcheando su maltrecha situación; arbitrios como la venta de cargos concejiles, que tan mal llevarían los pueblos (y con razón, porque por adelantado se suponía la poca limpieza con que iban a ejercerlos sus compradores, ansiosos de recuperar lo invertido). Se supo acudir al ahorro de las pequeñas fortunas, poniendo en circulación los juros, especie de deuda pública que en principio tuvo cierta aceptación.

Entre los arbitrios, y como uno de los más utilizados, estaría el de la venta de lugares de la Iglesia; esto es, de aquel señorío eclesiástico, en especial de las tres Ordenes Militares y del señorío episcopal. En ocasiones, algunas villas de señorío eclesiástico lograron de ese modo su paso a villas de realengo[130], pero lo más frecuente fue el incremento del señorío civil, por ser los grandes señores —a fin de cuentas, los poderosos de la época— los que se aprovecharon de aquella situación planteada por la Corona. Un incremento del señorío civil producido también por nuevos señores, porque entre los compradores estuvieron algunos de los que, por una vía o por otra, se habían enriquecido y querían de ese modo incorporarse al envidiado status de la media y alta nobleza, como le ocurrió a don Alvaro de Bazán, convertido en marqués de Santa Cruz, o a Francisco de Eraso, el heredero del poderoso ministro de Carlos V, que en 1564 estaba en condiciones de comprar la encomienda de Mohernando. Los compradores, por tanto, serían sobre todo los miembros de la alta nobleza, los príncipes de la milicia y los grandes ministros de la Monarquía; aunque también surgirían señoríos colectivos, dependientes de ciudades, como el caso de Oviedo, que compró buena parte de los lugares de la antigua obispalía ovetense; o, en fin, sería también cuando algunas villas de señorío lograran comprar su libertad, pasando a realengo, como sabemos que ocurrió entonces a las villas asturianas de Castropol, Tineo y Cangas de Tineo (hoy, Cangas del Narcea).

Ya hemos indicado que Felipe II procedió por esa vía, y tras las oportunas licencias pontificias, a la venta de hasta un 20 por 100 de las encomiendas de las Ordenes de Santiago y Calatrava[131].

Y todavía se emplearía otro sistema, para allegar recursos en un plazo breve y de un modo casi desesperado, cuando la situación apremiaba de tal manera que no había modo de esperar: y sería el de acudir al préstamo de particulares; algo que éstos temían, y con razón, porque con gran frecuencia era decir adiós a lo prestado, como le ocurrió al obispo de Córdoba en 1552, que se negaría a prestar lo que le pedía entonces la Corona, dando lugar a esta sospecha de la administración carolina, y que ya hemos comentado: que no quería dar nada porque no se le había pagado todavía un préstamo anterior, aunque lo había pedido,

… porque S.M. mandó que se disimulase la paga[132]…

Y no tenía más esperanzas, posiblemente, la Universidad de Salamanca, que a mediados de siglo había prestado a la Corona 4000 ducados, y que en 1599 (acaso por creer que con el nuevo rey Felipe III las cosas iban a cambiar y tenía más oportunidades) todavía pugnaba por recobrarlos[133].

Con todos estos incrementos, los ingresos anuales de la Corona a fines del reinado filipino podían cifrarse en estos términos:

Una cifra alta de miles de millones de maravedíes que equivalían a unos diez millones de ducados, lo que había supuesto triplicar las cantidades que percibía la Corona a principios del reinado.

Un incremento verdaderamente importante, incluso teniendo en cuenta el descenso del poder adquisitivo de la moneda, con la constante subida de los precios a lo largo de todo el reinado.

De ese modo afrontó Felipe II el financiamiento de sus empresas, el costo de su Imperio, aunque sin poder evitar el endeudamiento de la Hacienda Real y el precio: el sufrimiento del indio en las minas americanas, el trágico incremento de la trata negrera y el hundimiento en la miseria del campesino en las dos Castillas.

Y así, a la muerte del Rey los informes del Consejo de Hacienda no podían ser más alarmantes: la deuda de la Monarquía crecía imparablemente de año en año, absorbiendo el pago de sus intereses la mayor parte de los ingresos. Y como el déficit se iba disparando, sólo se podía atender a los pagos más imprescindibles, dejando otros sin cubrir, entre ellos —y es bien significativo y, hasta en cierto sentido, simbólico— parte de los ocasionados por los lutos ordenados por la muerte del propio Felipe II.

Una gravísima situación bien reflejada en la frase del presidente del Consejo Real, que lo era entonces Rodrigo Vázquez de Arce, quien se expresaría así:

Podemos en verdad decir que cuando S.M. falleció, acabó su real persona y justamente su patrimonio real todo[134]…

Porque la cuestión se había fijado en algo así como en un duro forcejeo entre el Rey y el reino, o, dicho de otro modo: hasta qué punto podría soportar el país la tremenda presión a que le estaba sometiendo el anciano monarca en sus últimos momentos, pese a que su mano ya no podía firmar los papeles. De forma que se estaba produciendo una doble agonía: la del Rey y la del pueblo.

Algo que el pueblo, haciendo un juego de palabras, y como riéndose de su propia desventura, recogería en esta dramática frase:

Si el Rey no muere, el reino muere.

Y eso era acaso lo más penoso: que aquella Castilla, que había recibido medio siglo antes tan esperanzadamente a su Príncipe tan español, acabara anhelando el verle muerto.