1 UNA ESPAÑA EN EXPANSIÓN

Antes de plantearnos el reinado de Felipe II, tras el relevo en la cumbre realizado por la abdicación de Carlos V en Bruselas y en el año 1555, es preciso presentar el fluir de los acontecimientos que él contempla desde su niñez, en particular en el período que va desde 1527 —el año de su nacimiento— hasta 1543, que es el año de su boda y, sobre todo, de la primera vez que Carlos V le deja en España como su alter ego, gobernándola en su ausencia.

¿Con qué nos encontramos? ¿Cuál es la primera sugerencia que esas fechas nos deparan? ¿Cuál su aspecto más significativo? Sin duda, el de una España en expansión, y ése es el sentimiento que está invadiendo a aquella sociedad, el que parece animar a sus principales protagonistas, como aquel hidalgo castellano, aquel capitán Vargas Machuca, que nos recuerda Elliott, cuyo lema era:

A la espada y el compás, y más, y más, y más, y más[413].

Es el perfecto lema de un conquistador, de cualquier hidalgo castellano, manchego, extremeño o andaluz por la conquista del horizonte; es el símbolo de la expansión que parece no tener límites, siempre queriendo surcar mares, franquear otras cordilleras, cruzar nuevos ríos. El español del Imperio siente el vértigo de la distancia, avanza con el ímpetu del que está seguro de sí mismo y que dondequiera que pone su planta impone su voluntad, la norma de su grupo, la ley de su pueblo.

Es la exigencia de todo imperio en gestación.

Porque, en efecto, esa gestación viene de atrás, arranca de la época que podíamos denominar fundacional, la era de los Reyes Católicos, cuando la unión en la cumbre de las Coronas de Castilla y Aragón y la superación de la guerra de Portugal abría las mayores perspectivas a la España de fines del siglo XV.

Todo parecía posible para quienes habían tenido la energía de concluir la Reconquista y para los que habían tenido el sentido común de respetar al vecino luso transformando la frontera portuguesa en una raya tranquila, buena para franquear por comerciantes y diplomáticos, y es más, para las princesas que iban de una nación a otra, consolidando aquella fructífera alianza.

De ese modo, pronto se vieron los frutos. La proyección sobre Italia y la costa norteafricana se produjo así, como una imperiosa necesidad. La aventura de Colón fue ya como un regalo inesperado, como ese potencial de fortuna que parece ser siempre la recompensa de los más audaces. Y precisamente el superar la tentación de entrar en conflicto con la otra potencia descubridora, el vencer los recelos de unos y otros, de castellanos y portugueses, fue una de las más claras victorias de aquellos dos grandes estadistas de nombre Fernando e Isabel.

Un binomio de impresionante fuerza. En una época de monarquías autoritarias, con clara tendencia al absolutismo, cuando el destino de los pueblos se perfilaba conforme al talante político de sus soberanos, el hecho de que se asociaran en la cumbre dos estadistas de la talla de Isabel y Fernando iba a resultar decisivo.

Y así el tratado de Tordesillas (1494), refrendado por aquellos Reyes, en que generosamente se resolvían las diferencias con Portugal, abriría el camino de la expansión del Imperio y daría a los españoles las mayores posibilidades.

Todavía tan sólo una perspectiva: sería preciso una prueba de fuego para comprobar hasta qué grado esa España estaba a punto para ejercer su gran protagonismo en la historia.

Y esa prueba de fuego la constituiría el pugilato por el dominio del sur de Italia, las guerras con Francia a caballo entre siglo y siglo.

Pocos espectadores podían entonces suponer que España fuera la vencedora, una recién llegada al escenario de la gran política mundial, una nación hasta entonces fragmentada en múltiples reinos rivalizando entre sí —castellanos contra aragoneses, cristianos contra musulmanes—, cuando no dividida por rencillas internas, como cuando a mediados del siglo XV, tras presentar aquel caótico combatir de unos contra otros, el cronista Fernando del Pulgar comentaría:

No hay más Castilla, sino más guerras habría…

Pocos eran, pues, los que daban la menor posibilidad a los españoles frente a los franceses en la pugna por Nápoles, encendida a principios del siglo XVI, sobre todo cuando vieron a su jefe, Gonzalo Fernández de Córdoba, obligado a meterse en Barletta, como último refugio.

Y, sin embargo, de allí arrancó el inesperado triunfo español y la humillación de los que parecían invencibles franceses, el nacimiento de una nueva estrella de la milicia: los tercios viejos del Gran Capitán, herederos ya de las legiones romanas y, como ellas en la época de la gran Roma, forjadores del nuevo Imperio hispano.

Eso estaba a las espaldas de los hombres de los años veinte, los hombres de la generación del 27. A partir de aquel momento, los acontecimientos se precipitarían y la España imperial dejaría de ser un proyecto para convertirse en una realidad. Con Carlos V se diría que el Imperio venía a buscar los emperadores a España, como con la Roma de Trajano, de Adriano y de Teodosio; sería cita obligada para los pensadores hispanos, como aquel Mota, obispo de Badajoz y presidente de las Cortes de Castilla, que, en su discurso ante las Cortes en nombre de su señor, había proclamado en 1520:

… Ahora es vuelta a España la gloria de España que años pasados estuvo dormida…

¿Qué gloria era ésa? El buen obispo la recordaría:

… y cuando las otras naciones enviaban tributos a Roma, España enviaba emperadores…

Era el momento de recordarlos con orgullo:

… envió a Trajano, a Adriano, a Teodosio…

Una época, pues, gloriosa, unos nombres legendarios a recordar justamente ante los castellanos de 1520; pero eso, con ser mucho, era poco, comparado con lo que entonces estaba ocurriendo. Y así, Mota lo señalaría triunfante: la hora de España hacia 1520 era todavía más gloriosa:

… ahora vino el Imperio a buscar el Emperador a España, y nuestro Rey de España es hecho, por la gracia de Dios, rey de romanos y emperador del mundo…

Era el imperium mundi, era reverdecer los tiempos de la antigua Roma, agrandados en aquella hora con el dominio del Nuevo Mundo, que como un regalo había depositado la providencia en manos del joven Emperador; era aquel

… otro nuevo mundo de oro hecho para él, pues antes de nuestros días nunca fue nacido[414]…

Como signo de tal imperium mundi también estaría reservado para el Emperador el mayor acontecimiento de todo el Quinientos, algo que ni el propio Mota podía sospechar: la primera vuelta a la Tierra iniciada en 1519 por Magallanes, el nauta portugués al servicio del Emperador, y culminada por el español Juan Sebastián Elcano en 1522. De esa forma, cuando Francisco I irrumpió en Italia, para desplazar a los españoles, y cuando el mundo entero vio con sorpresa que no sólo conocía la derrota en Pavía en 1525, sino que él mismo era cogido prisionero, empezó a reconocerse por unos y otros que una nueva potencia ascendía con ímpetu invencible, la potencia imperial regida por Carlos V, basada fundamentalmente en España.

Tal era el impresionante legado que la generación del 27 estaba recibiendo. Cierto que no faltarían los riesgos ni las incertidumbres, sobre todo con la amenaza de Turquía, avanzando tierras adentro por la Europa de los Balcanes, penetrando Danubio arriba, conquistando con aplastantes victorias primero Belgrado, en 1521, y cinco años más tarde la misma Budapest. Y, por si fuera poco, en ese mismo año, coaligados los franceses de Francisco I y las tropas pontificias de Clemente VII, ponían en entredicho la presencia hispana en Italia.

Es conocido el resultado: que tras de Pavía sobreviniera el saco de Roma y la prisión del mismo papa Clemente VII.

Sería aquello que había pronosticado, orgulloso y confiado, Luis Vives desde su refugio de los Países Bajos:

Dicen que son muchos los conjurados contra Carlos, y ésta es la fatalidad de Carlos, que no puede vencer sino a muchos para que sea más sonada su victoria[415].

Sería el saco de Roma, el terrible saqueo de la Ciudad Eterna que a todos llenó de turbación, como un secreto juicio de Dios, como un castigo impuesto por la Divinidad a quien olvidaba su responsabilidad como pastor supremo de la Cristiandad, sacando la espada y abandonando a su grey.

Como lo denunciaría Alfonso de Valdés en sus célebres Diálogos:

… el Papa tomó las armas contra él [Carlos V] haciendo lo que no debía, y deshizo la paz, y levantó nueva guerra en la Christiandad[416]…

Por lo tanto, una España que destruía a todos los que se atrevían a enfrentarse a su poderío. Y curiosamente, no en acciones ofensivas, sino defendiendo lo que ya era suyo.

Tal era la herencia, tal el legado hacia 1527, un año sangriento en la historia de Europa, el año del saco de Roma, cuyos ecos llegarían hasta el mismo Valladolid, casi coincidiendo, día a día, con las jomadas cortesanas desencadenadas, montadas para celebrar el nacimiento del heredero del Imperio.

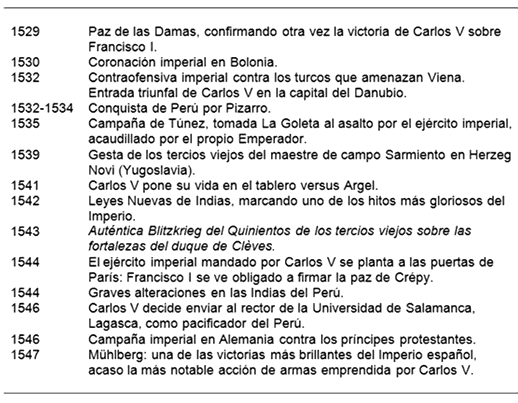

Y entre 1527 y 1547, en esas dos décadas que se suceden hasta que empieza a gestarse el relevo, ese Imperio no cesa en su afirmación en el Viejo Mundo y de su expansión en el Nuevo. Las fechas aquí lo aclaran todo:

Ése es el cuadro sinóptico, ésas son las obligadas referencias cronológicas entre 1527 y 1547, que atañen a los primeros veinte años de la vida de Felipe II. Para entenderlas en toda su profundidad será necesario revisarlas período por período, etapa por etapa: la lucha por Italia de los tercios viejos en los años veinte; el espíritu de cruzada que alienta en Carlos V y que parece insuflar a sus pueblos hispanos en los años treinta; la conmoción que provocan las fulgurantes victorias de los tercios viejos —esa Blitzkrieg a que antes aludíamos— en los años cuarenta, y lo que simultáneamente va ocurriendo en el Nuevo Mundo, en ese despliegue hispano en tierras de América, conforme a la divisa ya comentada:

Con la espada y el compás, y más, y más, y más, y más.

De hecho, el Imperio cumplía entonces su primera condición: el espacio, el inmenso espacio sin el cual no existe imperio alguno.

Y en ese sentido es donde apreciamos el valor de América, o de las Indias Occidentales, en términos del tiempo. Pues aunque también jugara un papel la expansión por Italia y por el norte de África o el forcejeo por el predominio en la Europa occidental, es evidente que los grandes espacios estaban en Ultramar, empezando por los mismos inmensos espacios marítimos de los océanos, el Atlántico y el Pacífico.

Además estaba el hecho de la conquista de los fabulosos imperios de los aztecas, en México, y de los incas, en el Perú, y de la fama que habían alcanzado figuras como Hernán Cortés y Francisco Pizarro, todo ello ocurriendo en pleno reinado de Carlos V.

Una fama que así, con esa misma expresión, la encontraremos en los textos de la época, como cuando Bernal Díaz del Castillo decía de Hernán Cortés aquello tan conocido:

… la fama de sus grandes hechos volaba por toda Castilla[417]…

Y eso sin olvidar lo que supuso la primera circunnavegación de la Tierra, iniciada por Magallanes y concluida por Juan Sebastián Elcano. Esa sí que era una apertura a los inmensos espacios, que, como ya hemos indicado, es la base de todo imperio.

Una maravilla, un prodigio, algo que parecía tan imposible que por muchos se pondría en duda, y que los cronistas imperiales sabrían resaltar como un signo más del apoyo divino a Carlos V, y que además ponía de manifiesto la superioridad de la época imperial sobre la admirada Antigüedad, como leemos en Pedro Mexía:

… esta excelencia y preeminencia, entre otras muchas, tuvo Dios guardada para el Emperador, que se hiciese en su tiempo y por su mandado lo que los hombres nunca habían hecho ni aun bien entendido, después que Dios creó el mundo, y cosa de que muchos sabios antiguos dudaron que era posible[418]…

Por otra parte, la fiebre de los conquistadores era tal, que pronto los dominios adquiridos, como Nueva España (o México) y Perú, se convierten en punto de partida para nuevas expediciones, penetraciones y conquistas.

Como en el caso de Nueva España, también el Perú se convertirá pronto en centro de irradiación de nuevas conquistas. De Perú se partirá hacia el Sur para alcanzar Chile, cosa que realizarían primero los desventurados hombres de Almagro y después los más afortunados de Pedro de Valdivia, fundadores de las principales ciudades chilenas, como Santiago de Chile, Concepción y Valdivia. Hacia el Norte lanzará un brazo Pizarro con la expedición encomendada a Belalcázar, que conquista el reino de Quito. Y aunque menos fructífera, no deja de marcar un hito en la historia la espectacular incursión en la temible área amazónica de Gonzalo Pizarro, llevando bajo su mando a Orellana, que es el que habría de rematar la empresa, que aun hoy mismo supondría un tremendo reto para los hombres de nuestro tiempo; esto es, nada menos que franquear los Andes, entrar en la Amazonia y navegar por el gran río hasta su desembocadura. No cabe duda de que las mayores proezas de los conquistadores estuvieron las más de las veces cifradas en esa victoria sobre la distancia y sobre la naturaleza, donde nada les arredra: altas montañas, climas ecuatoriales, selvas impenetrables, áridos desiertos, rutas marítimas hasta entonces inexploradas. En esas aventuras muchos de ellos pierden la vida o la ponen en grave riesgo y, aun así, vuelven una y otra vez a probar fortuna, pues era como una embriaguez de lo maravilloso lo que acababa apoderándose de aquellos hombres. Navegantes como conquistadores ponen en lid reiteradamente lo conseguido con tanto esfuerzo, no tanto por un afán de más riquezas como de más fama. La muerte de Martín Alonso Pinzón, tras el gran viaje del descubrimiento de América, no arredra a su hermano Vicente Yáñez Pinzón, como tampoco a Juan de la Cosa, todos ellos participantes del primer viaje colombino. De Vicente Yáñez Pinzón se supone que murió en una subsiguiente empresa; de Juan de la Cosa sabemos cierto que pereció en la desafortunada expedición de Ojeda al territorio de Urabá en 1509. Todas las penalidades del primer viaje realizado con Magallanes no apartan a Elcano de emprender otro segundo a los tres años de su regreso, que le acabaría costando la vida. Cosa semejante ocurriría con los conquistadores, que mueren la mayor parte de ellos en nuevas empresas que intentan por no querer conformarse jamás con lo realizado. Si Hernán Cortés muere en España, lo cierto es que una y otra vez puso su vida y su fortuna al azar de otros intentos conquistadores, sin olvidar que en sus últimos años —ya establecido en España— acompañará al Emperador en su desafortunada campaña de Argel. A este respecto, una de las excepciones más notables será la de Gonzalo Jiménez de Quesada, el conquistador de Colombia, que después de volver a España regresa a las tierras que había conquistado para vivir en ellas en paz, muriendo o viviendo la muerte natural.

La cita de Bogotá es uno de los acontecimientos más asombrosos de la conquista y una prueba más, al tiempo, de cómo aquellas hazañas eran tan cotidianas que acababan dándose la mano. En la altiplanicie de Bogotá van a coincidir, procedentes de los puntos más dispares, tres grupos de conquistadores. Unos, dirigidos por Belalcázar, que venían de Quito, y por tanto del Sudoeste. Otros, llevados por Federmann (uno de los pocos alemanes que vemos en la conquista, por concesión de Carlos V a los Welser), llegaban de Venezuela. Finalmente, aparece otra expedición, al mando de Gonzalo Jiménez de Quesada, que procedía del Norte, de Santa Marta. El encuentro de estas tres columnas en la meseta bogoteña en 1538 es uno de los momentos más representativos de este período de conquista.

Si el encuentro en la altiplanicie de Bogotá causa admiración, no puede decirse que fuera un caso único, pues en realidad podría recordarse cómo, pocos años antes, Pedro de Alvarado, procediendo del Norte, le disputó la posesión de Quito a Belalcázar, que venía del Perú, sin que tampoco en este caso el encuentro terminase en conflicto armado: Alvarado accedió a retirarse tras el pago de una fuerte cantidad (100 000 ducados) que le resarciese de los gastos y penalidades de su expedición, una de las más difíciles de las realizadas en América. Pero Alvarado, que tanto se había distinguido en la conquista de México a las órdenes de Hernán Cortés y que había realizado la de Guatemala, sigue así ese destino común a tantos conquistadores de pasar de una conquista a otra, sin jamás dar tregua a sus actividades descubridoras.

A mediados de siglo la energía conquistadora desplegada por toda América es verdaderamente impresionante. Para entonces, al centro inicial de Santo Domingo hay que unir los establecimientos de la Costa Firme, empezando por los del istmo de Panamá y siguiendo por los enclaves fundamentales de México o Nueva España, de Perú, de Colombia, de Chile, de Venezuela, de Quito y del Río de la Plata. En 1536 funda Mendoza en estos parajes la ciudad de Buenos Aires; aunque la urbe sufrirá algunos eclipses, estaba ya echada la simiente de otro de los núcleos hispánicos de mayor futuro. Por entonces, Cabeza de Vaca había realizado su penosa exploración de Texas y a poco nos encontramos con la que Coronado hace por la zona del cañón del Colorado. Es este español, con el grupo que dirige, el primero que contempla esta maravilla de la naturaleza que ahora tantos miles y miles de visitantes acoge. Pues la actividad descubridora de los españoles no se puede circunscribir al área de la actual América hispánica. Posiblemente una tercera parte del territorio de los actuales Estados Unidos marca con su toponimia el paso de los españoles. Símbolo de ello es la ciudad de San Agustín, la más antigua de la nación norteamericana, que fundaría en 1565 un hombre de un temple extraordinario: el marino asturiano Pedro Menéndez de Avilés.

Sin duda, la conquista penetra por el surco tan fuertemente abierto por Hernán Cortés y Pizarro, las dos figuras centrales en la galería de conquistadores españoles en las dos Américas. Siguiendo su estela, se fundarán los dos grandes virreinatos de Nueva España (1535) y del Perú (1551). A partir de ese momento, y tras los daños inevitables del choque de dos civilizaciones, comenzará repoblación, fundación de ciudades y centros culturales, y la evangelización de zonas inmensas. En suma, se pondrá en marcha la creación de un nuevo mundo.

Si se habla de viajes menores, por llamarlos así en comparación con el magno viaje colombino, de igual manera cabría aludir a las conquistas menores, en relación con las dos gestas increíbles de Hernán Cortés y Pizarro. Precisamente en cada una de las dos Américas, abriendo así el portalón para las otras que habían de venir después de ellos. Aunque este proceso expansivo seguirá a lo largo de toda la época colonial, lo más importante se desarrolló en la primera mitad del siglo XVI. Se cubrió con ellas un área inmensa, de océano a océano y desde el río Colorado y el curso medio del Misisipí hasta las islas meridionales de Chile; esto es, desde el paralelo 36° de latitud Norte hasta los 40° de latitud Sur, con una distancia aproximada, de extremo a extremo, de unos 10 000 kilómetros. En todo este territorio, que abarca desde las inmensas praderas del medio oeste americano hasta las pampas argentinas, pasando por alguna de las selvas tropicales más espesas del mundo y cruzando varias altiplanicies entre las más elevadas de la Tierra, al pie de volcanes o de inmensos desfiladeros, desafiando, en suma, una geografía gigantesca, los españoles combaten y destruyen, pero también colonizan y fundan. En primer lugar, ciudades, que les servirán de plataformas para nuevas expediciones.

Lo que supuso esa gesta para Europa es fácilmente comprensible. En primer lugar, y como destaca Alfred Weber, se realiza una impresionante ampliación del horizonte europeo. La expansión coincide, en sus rasgos fundamentales, con la época carolina. Es la España imperial la que por presión de Carlos V se adentra por toda Europa, la que defiende a la Cristiandad en Viena y en Túnez, la que se ve enzarzada en estériles guerras a las que le arrastra la Francia de Francisco I, la que se muestra como dominadora de Italia y como coaligada con los Países Bajos; es ésta también la que se pone en contacto con culturas extrañas y con pueblos primitivos. A un lado y a otro de los mares, la España de Carlos V forja un imperio inmenso como hasta entonces no se había conocido, el primer imperio de alcance universal, con conexiones incluso con el área asiática, en el que el mayor enemigo lo iba a constituir el espacio; un enemigo que Carlos V tratará de vencer en el Viejo Mundo con un ir y venir constante por los caminos de Europa.

¿Qué supuso el Nuevo Mundo para España? ¿Qué para los gobernantes? ¿Qué para el pueblo? En cuanto a la Corona, para Carlos V, lo mismo que para su abuelo Fernando el Católico, las Indias tuvieron en principio un valor sobre todo instrumental, en cuanto suministradoras de riquezas que podían emplearse en las empresas en que estaba empeñada la Corona en el Viejo Mundo. Ya hemos visto cómo Fernando el Católico aprieta a los organismos indianos para que le faciliten más oro americano, puesto que él lo necesitaba para emplearlo en las cosas de Dios (entiéndase en la guerra de África, en la que por entonces estaba empeñado). En las cartas de Carlos V es constante la referencia esperanzada al oro que había de llegar del Perú.

Ahora bien, el aumento constante del territorio americano que va quedando bajo el control de la Corona, con millones de nuevos súbditos a los que de algún modo hay que gobernar, obliga a la Monarquía católica a unas exigencias morales de buenos gobernadores. No se pueden dejar a un lado los desmanes cometidos por los conquistadores, excesos indudables tanto en el calor de la conquista como en el atropello cotidiano cuando ya la colonización estaba en marcha. Pero tampoco se puede olvidar que va a surgir un esfuerzo legislador en pro del nuevo súbdito, en relación con una conciencia de deber político —o, por mejor decir, de los deberes que la política indiana suponen para la Corona— que el padre Las Casas se encargará de recordar. Su vozarrón, su insistencia que ningún fracaso inmediato es capaz de reducir, consiguen que los monarcas que se suceden en el gobierno hispano no se adormezcan por lo que se refiere a estas obligaciones con el gobierno del Nuevo Mundo. Así, van a redactarse las leyes carolinas de 1542, que bien podrían ponerse en relación con el desastre de Argel; esto es, como si el César, después de aquel traspié, se preguntara por qué se había visto abandonado por la providencia divina y si había que achacarlo a algún tremendo pecado, como el que podía suponer el abandonar a los indios y dejarlos sin amparo frente a los abusos de los conquistadores. Lo cierto es que esta preocupación imperial se refleja de una forma concreta y precisa en las Instrucciones que Carlos V va a dar a su hijo Felipe II cuando en 1548 se cree en peligro de muerte.

En efecto, en tan grave ocasión, no se olvidará de recordar a su hijo la responsabilidad que tenía de velar por el buen gobierno de las Indias, y en términos de cuya sinceridad no puede dudarse.

Y así, le advierte:

Y señaladamente, cuanto al gobierno de las Indias, es muy necesario que tengáis solicitud y cuidado de saber y entender cómo pasan las cosas de allí y de asegurarlas por el servicio de Dios y para que tengáis la obidiencia que es razón, con lo cual las dichas Indias serán gobernadas en Justicia, y se tornen a poblar y rehacer, y para que se obvie a las opresiones de los conquistadores y otros que han ido allá con cargo y autoridad…

De forma que era una seria alusión a los desmanes no sólo de los conquistadores, sino también de quienes, yendo con cargos principales, habían abusando de su poder. Y todo como algo que el Rey tenía obligación de impedir. Y de esa forma, le añadía:

… para que los indios sean amparados y sobrellevados en lo que sea justo[419]…

De todas formas, en el conjunto de la política exterior de la Corona hay que considerar el mundo indiano supeditado a los objetivos que se quieren conseguir en Europa. Es el oro de Perú el que se espera para financiar, en gran medida, la campaña de Túnez o la de Provenza.

Es aquello que hacía exclamar al Emperador, siempre acuciado de dinero, de cara a su tercera guerra con Francisco I de Francia:

… y si Dios nos visita con unos [dineros] del Perú, aunque sea de particulares, aprovechémonos dellos[420]…

A este respecto, encontramos un mayor sentido apostólico en Felipe II, el cual, cuando se acomete la incorporación de Filipinas y cuando el Consejo de Estado considera que tan alejada conquista más había de gravar que de beneficiar al erario regio y, por lo tanto, que podía abandonarse, da por respuesta que aquel precio bien merecía pagarse por seguir manteniendo la fe de Cristo en tan apartadas regiones. Con justicia, pues, el bello archipiélago lleva el nombre del Rey Prudente.

En cuanto al pueblo español, ¿qué le mueve? ¿La codicia? ¿Una misión apostólica? No cabe duda de que ambas cosas están en juego, y también un fortísimo afán de encumbramiento social, de respirar aires más libres, de crear nuevos linajes. América es para España, en este sentido, una fundamental válvula de escape que permite aliviar la tremenda presión social provocada por el omnipotente señorío bajo el cual vive abrumado el campo español. También podría notarse algo muy notable para la época: el sentido del progreso, ese aire de modernismo que Maravall percibe en la España del Quinientos. Pues cuando buena parte de Europa sigue sumisa a la fórmula del magister dixit y frenada por la referencia a la Antigüedad, España ha podido ya confrontar y proclamar su inoperancia para el Nuevo Mundo.

Ya hemos visto de qué manera valoraba Pedro Mexía la gran gesta de la primera vuelta al mundo, como algo propio de sus tiempos, superadores de la Antigüedad. A su vez, Pedro Lagasca, el antiguo rector de la Universidad de Salamanca, enviado al Perú a mediados del siglo para sofocar la rebelión de Gonzalo Pizarro, exaltaría:

… las grandes navegaciones y descubrimientos que los españoles en estos tiempos han hecho…

Por lo tanto, las proezas de los españoles de aquel siglo. Pero, además, la refutación de afirmaciones sin fundamento de los sabios de la Antigüedad.

Y de forma que encuentra gran variedad en el clima del Perú, lo que le arranca este orgulloso comentario:

… las diversidades de temples de aquellas tierras, y especialmente en el Perú hay. Y cuán contra todo lo que los antiguos escribieron de las zonas, especialmente de la Tórrida[421]…

En cuanto al impacto en Europa, lo primero que parece percibirse es como el intento de desvelar un secreto. ¿Qué pasa con esos supuestos viajes marítimos surcando el mar tenebroso? ¿Hasta qué punto los españoles han conseguido algún éxito apreciable? Durante un cierto tiempo, ésta es la interrogante que está presente tanto en los círculos políticos como en los culturales. En las cortes, en las cancillerías, pero también en los cenáculos de humanistas se formula esta pregunta; de ahí las noticias pedidas por los europeos a los viajeros y a los embajadores que llegan de España. Por otra parte, la creciente importancia de los caudales de oro y de plata que vienen de las Indias es pronto una prueba que desvanece cualquier tipo de incredulidad.

Aquello que hacía exclamar al humanista Navagero, cuando visita Sevilla en 1526: «Vi yo en Sevilla muchas cosas de las Indias…».

¿Qué cosas eran éstas? Frutos de la tierra, como batatas, frutas exóticas, de sabor delicioso, pájaros extrañísimos y bellísimos. Y también los nuevos hombres, los naturales de aquellas tierras, medio desnudos: «… el pelo negro, la cara ancha, la nariz roma, el color tira a ceniciento…». Y añade: «Todos los días se ven objetos nuevos…»[422]

Habría que considerar, también, que el europeo no sólo quiere noticias y anhela una información para saber a qué atenerse respecto de los descubrimientos y las conquistas de los españoles, sino que lo que ambiciona es, sobre todo, penetrar en la medida que le sea posible en aquel mundo de riquezas que la Monarquía católica pretende mantener como un coto cerrado para su exclusivo provecho y disfrute. Se establece así, por ésta, una política de secreto, la de los políticos y navegantes hispanos, prácticos en las nuevas rutas oceánicas y celosos de guardar su noticia: es el sigilo que encubre la ruta de las Indias. Y, a la contra, toda una labor de espionaje.

Algo que el Emperador mandará combatir con el máximo rigor, incluso con echar a pique Ias naves que se encontraren navegando en aquellos mares con cuantos las tripulasen:

porque de no haberse hecho hasta aquí ha venido la cosa en términos que no saben otro viaje que hacer sino el de las Indias[423]…

También se ha hablado, y con razón, de lo que supuso América para Europa en cuanto a un espolear de su imaginación. ¿No es éste el caso de la Utopía de Tomás Moro? Con ello algo totalmente distinto iba a ofrecerse al europeo; no me refiero al desarrollo de su economía (que será importante) ni al aumento de sus conocimientos geográficos y culturales (otra realidad que habría que tener en cuenta), sino sobre todo a la posibilidad de crear nuevos Estados y nuevas sociedades, libres de las trabas históricas, de las taras de los prejuicios de la vieja Europa. América se presentaba como una tierra nueva, y por ello considerada como sin pasado, en la que todo podía crearse ex novo, conforme a patrones ideales, orillando el peso de la tradición. Es evidente que en este sentido al europeo parecía estorbarle el indio aborigen como algo que no encajaba en su esquema y que era mejor destruir. Pero no al español, entre otras cosas porque busca en las Indias su ascenso social, y soñaba convertirse en señor de hombres. Como es evidente también que la historia seguía operando en ellos y que por eso precisamente serán posibles las nuevas sociedades, como la obra de quienes tenían un pasado a sus espaldas que querían corregir; un pasado que habían cribado con el cedazo de una cerrada crítica racionalista. En suma, no son los indios los que logran estas sociedades nuevas, sino los expedicionarios europeos, con la experiencia negativa de la vieja Europa que han dejado a sus espaldas. Esto les permitirá la creación de nuevas estructuras sociales, políticas y religiosas, haciendo realidad —o tratando de hacerlo— las utopías soñadas por sus humanistas. Y eso se verá y se plasmará en aspectos tan concretos como en la creación de las ciudades, geométricamente ordenadas como Tomás Moro las describía en su famoso libro; unas ciudades que contrastaban en su ordenamiento geométrico con el crecimiento abigarrado a que habían llegado las europeas. Y, en general, puede decirse que lo que el europeo se ve incapaz de realizar en el Viejo Mundo lo va a intentar en el Nuevo: por eso el gran papel histórico de América. De ahí que se convierta pronto en un mito, o mejor, en muchos mitos: en el del oro (la ubérrima América), en el del ennoblecimiento, en el de la redención, en el de la liberación, en suma, de las viejas cargas políticas, religiosas y sociales que hasta entonces habían abrumado al desvalido europeo.