4 LA FINANCIACIÓN DEL IMPERIO

He aquí una de las cuestiones más difíciles, uno de los problemas más graves que tuvo que afrontar el Imperio español desde sus principios en el siglo XVI: su financiación. Y, sobre todo, porque, pese a las enormes riquezas que le llegaban de las Indias Occidentales, varios factores jugarían en su contra.

En primer lugar estaba el hecho, incuestionable, de que Castilla, que era su núcleo básico, tenía escasos recursos, en comparación con el resto de la Europa occidental, donde estaban precisamente sus grandes competidores.

El segundo factor negativo era que en esa Castilla estaba escasamente desarrollado su sistema económico, también aquí en clara desventaja con sus vecinos continentales.

Y el tercer punto, cuando menos, es que sus hombres de Estado, empezando por sus reyes —y no es preciso recordar que estamos en una época de monarquías autoritarias, donde el rey reina y gobierna—, afrontan las mayores empresas, aunque ello les suponga endeudarse y endeudar, arruinando increíblemente, a sus pueblos, en particular a la tantas veces mencionada Castilla.

En este sentido, bien puede afirmarse que pocas veces el cargo —o, si se quiere, el destino, tomado aquí en su doble acepción— condicionó tanto la mentalidad del gobernante. Pues Felipe II, cuando era el príncipe gobernador de España, en ausencia de su padre, el emperador Carlos V, procura defender a sus súbditos de Castilla de la constante presión tributaria del Emperador, le señala sin ambages su extrema penuria e incluso le advierte que lo mejor sería que limitase sus ambiciones, acomodándose a la dificultad de los tiempos.

Sería aquello que expresaría con un deje de amonestación, pese a que se dirigía al padre y al rey-emperador. Pues se atreve a decirle:

Y de dónde se haya de proveer lo que no se puede excusar, no se puede alcanzar. V.M. que lo sabe y entiende mejor todo, lo puede considerar, si fuere servido; que de acá no paresce que se puede dexar de acordárselo…

Es entonces, tras ese preámbulo preparatorio, cuando el príncipe añade, con tono grave:

… para que, desengañado de lo de adelante, pueda medir las cosas según lo que se podrá y no según sus grandes pensamientos…

Así hablaba Felipe II en 1544, cuando tenía diecisiete años y era el alter ego de su padre, para el gobierno de España. Medio siglo después, al final ya de su propio reinado, actuará de modo bien distinto, aplicando a su pueblo medidas económicas aún más duras que las impuestas por su padre.

Y, sin embargo, no cabe duda de que Felipe II intentó poner orden en la Hacienda regia desde los principios de su reinado, pues tal hay que considerar las nuevas Ordenanzas del Consejo de Hacienda de 1554, cuando ya de hecho era el que gobernaba España. Y parece claro que precisamente por ese intento de ordenar su Hacienda, tan quebrantada, es por lo que apoya la paz con Francia de 1559, que pone fin a las interminables guerras que había protagonizado su padre, Carlos V, y de las que tan cansada estaba España entera, como lo muestra el alborozo con que se acoge a la nueva reina, aquella Isabel de Valois, a la que el pueblo titularía precisamente como Isabel de la Paz.

En lo que sí se mostró verdaderamente eficaz la Hacienda Real, para mal de sus pueblos, fue en arbitrar nuevos procedimientos para conseguir más y más dinero de Castilla. Y esa mentalidad será la que lleve a la Corona a escuchar las proposiciones de Luis de Ortiz para que el patrimonio del Rey fuera «acreçentado», prometiéndole el 3 por 100 de todo lo que por su diligencia resultare para la Corona[93].

Las nuevas Ordenanzas de 1554 trataban de poner remedio en un abuso de aquella incipiente burocracia: el absentismo. Y eso llevado a cabo por los principales ministros. Así se ordenaba a los contadores mayores que sirviesen en sus cargos, y no representados por tenientes. Pero, sobre todo, tratando de poner en práctica arbitrios con que allegar nuevos recursos. Y, entre ellos, la venta de términos concejiles. Y también aumentando los ya existentes, como en torno al estanco de la sal, las aduanas de los puertos secos y las cargas sobre la exportación de paños.

Algo muy protestado por las Cortes de Castilla, aunque con poca fortuna, obteniendo en la mayoría de los casos del Rey respuestas evasivas, como cuando las de 1563 protestaron contra la venta de lugares de realengo[94]. Tres años más tarde, al mantenerse la misma queja, el Rey prometería que en adelante consultaría con las Cortes[95].

Era como un indicio de buena voluntad regia para un control más eficaz del gasto, si no fuera porque no lo hacía en lo que tenía más en la mano: los gastos de palacio. Algo denunciado por las Cortes castellanas:

… los gastos de vuestro real estado y mesa son muy crescidos…

Y los procuradores le piden al Rey que pusiera remedio en ello, aunque sólo fuera para dar ejemplo; a lo que Felipe II respondió con una evasiva: que se vería lo más conveniente[96]. Y ante la protesta por la venta de lugares de realengo, daría una respuesta similar a la empleada anteriormente por su padre Carlos V:

… las necessidades que se nos han ofrecido han sido tan grandes y tan urgentes, de cuya provisión y remedio dependía tanto el sustentamiento de nuestros Estados, que no habemos podido excusar de hazer las dichas enajenaciones[97]…

Y añadía, prometiendo algo que es dudoso que creyera que podía cumplir:

Y en lo de adelante está ya puesto el remedio y habemos prometido de lo así hazer, y que aquello guardaremos y cumpliremos.

Y es que existía una diferencia básica entre los dos planteamientos: el de los procuradores en Cortes y el del Rey. Para los procuradores la cosa era sencilla: acomodar los gastos a los ingresos. Como pudiera hacerse en una economía familiar, partían del principio de hacer recuento de los ingresos y a ellos sujetarse en los gastos, conforme a la máxima: si ganas cien y gastas noventa, hombre feliz; pero si ganas noventa y gastas cien, hombre desgraciado.

Pero Felipe II, que, cuando príncipe y gobernando la nación en ausencia de su padre, parecía ir por esa vereda, una vez en el trono volvió al planteamiento usual de la Corona, que posiblemente es el de muchos Estados: marcarse primero los gastos y sobre ellos ver la manera de allegar los recursos necesarios.

Sigamos sus pasos. Veamos cuáles eran las partidas más importantes de aquella Monarquía, a mediados de siglo: los gastos de la Casa Real, del sistema polisinodial, junto con la justicia, de la diplomacia y del ejército.

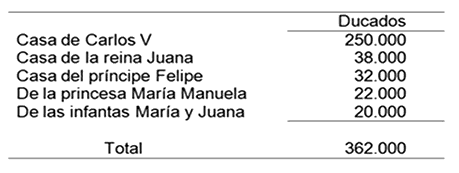

Primero, la Casa Real, aunque mejor sería decirlo en plural, pues a lo largo de todo el siglo se anotan varias en cada presupuesto, como hemos de ver.

En esas casas reales, aparte de los personajes de la familia regia, nos encontramos con todos los cargos palaciegos, desde los más altos (camarero mayor, maestresala, etc.) hasta los porteros, sin olvidar los llamados continos del Rey, las damas de la Reina, la capilla real (frondosísima, con un capellán mayor y más de doscientos capellanes), la capilla musical, el personal de las caballerizas regias, el vinculado a la caza (acaso la distracción favorita de los Austrias mayores) y el que cuidaba del mantenimiento de los sitios reales (alcázares de Segovia, Madrid, Toledo y Sevilla; sitios reales de Ávila, Valsaín, El Pardo y Aranjuez).

En este sentido, si no cabe hablar de un ahorro, sí de que Felipe II apenas si cambia el presupuesto de las casas reales, como puede verse comparando el de 1544 con el de 1562:

Presupuesto de 1544[98]

Presupuesto de 1562[99]

Por lo tanto, Felipe II mantiene para su casa la misma cantidad que había asignado el Emperador para la suya. No cabe comparar aquí las casas de las dos reinas, Juana la Loca, la madre de Carlos V, e Isabel de Valois, la tercera esposa de Felipe II, pues la primera, aunque manteniendo todos sus títulos, en realidad era una regia cautiva (la cautiva de Tordesillas), y la segunda era una reina reinante, con todo el aparato de una corte regia. En cambio, sí asombra que el Rey asigne para su hijo don Carlos una cifra mucho más alta que la que él disfrutaba cuando también era príncipe, en 1544. Y no deja de llamar también la atención el que don Juan de Austria, al que se le niegan los títulos que tanto ansiaba, sí tuviera una partida económica idéntica a la princesa Juana.

Por supuesto, las partidas tendrán modificaciones en función de las altas y bajas de la familia real, pero el monto total apenas si varía, manteniéndose en los últimos años del reinado:

Presupuesto de las Casas Reales[100]

¿Qué gastos se afrontaban en esas partidas? Ya lo hemos indicado: en primer lugar, los gastos propios del Rey (mesa, vestuario, desplazamientos); después, los salarios del personal palatino (lo que podríamos denominar «la corte»). Y también los gastos vinculados a la caza (78 personas aparecen adscritas a ese capítulo en 1555), a la caballeriza y a la capilla musical. Y todo con el boato que había marcado el Emperador, desde que fija para la Casa Real española la etiqueta borgoñona, en 1548, y que Felipe II mantiene, al igual que sus sucesores. Pues en ese sentido se llamaría a engaño el que creyese, bajo la idea de un Felipe II personalmente austero —el de las monásticas habitaciones de El Escorial—, que también lo era su corte.

Como con razón nos dice Modesto Ulloa, se podía ser austero, personalmente, y sumamente gastador en todo lo que afectase al aparato regio[101].

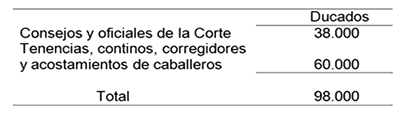

En cuanto a justicia y gobierno del reino (Corona de Castilla), nos encontramos con partidas notoriamente exiguas.

Resulta evidente: los gastos ocasionados por el Gobierno central de la Monarquía y por la justicia en la Corona de Castilla eran verdaderamente reducidos. A mediados de siglo, bajo Carlos V, eran los siguientes:

Presupuestos de 1544

Esa cantidad, dentro de un presupuesto global de 1 790 000 ducados, sólo venía a suponer un 6 por 100 del total. Eso se explica por el parco personal de los diversos Consejos, porque la justicia estaba servida por los pocos alcaldes de casa y corte, el reducido número de magistrados de las dos Chancillerías y las tres Audiencias, y porque el salario de muchos corregidores corría a cargo de las respectivas ciudades cabezas de Corregimientos.

Al final del reinado esos gastos han aumentado, pues sólo los Consejos y las Chancillerías y Audiencias alcanzaban casi los 128 000 ducados, repartidos de esta forma:

Tampoco eran elevados los gastos que ocasionaba la diplomacia, tal como vemos lo que tenían asignado las diversas embajadas a mediados de siglo:

Ahora bien, en el presupuesto de 1555 que custodia Simancas se consignan 50 000 ducados anuales para los gastos de las embajadas; sin duda, porque se dedicaban los 8000 ducados restantes para gastos de correos y alguna otra eventualidad[102]. Diez años después, la partida diplomática aumenta en otros 10 000 ducados, consignándose que eran «para embajadores y mercedes»; por lo tanto, para las pensiones que pagaba la Monarquía católica a grandes personajes de otras cortes, lo que significaba, en realidad, verdaderos sobornos. Y habría que incluir también el pago a los espías. En cuanto a otros gastos extraordinarios, iban a otras partidas[103].

Como puede verse, casi la mitad del presupuesto diplomático se lo llevaba Italia, en parte por el papel predominante que jugaba Roma y también por la proliferación de ciudades-Estado, algunos de la importancia de Venecia y de Génova. Y, por supuesto, por el valor que representaba para la Monarquía católica su presencia en Italia, teniendo como uno de sus más destacados objetivos el mantener sus posesiones de los reinos de Nápoles, Sicilia y Cerdeña y del ducado de Milán. Además, era el paso obligado de los tercios viejos cuando habían de operar en el mundo germánico, bajo Carlos V, o en los Países Bajos, bajo Felipe II.

El segundo rango en las embajadas lo tenía Viena, una embajada «familiar», que está de acuerdo con la importancia que desde los tiempos de Carlos V se daba a mantener unas buenas relaciones con la otra rama de la dinastía.

En todo caso, las cantidades eran inferiores a las necesidades, siendo frecuente que los embajadores se endeudasen, para hacer frente a sus compromisos y para mantener el rango de ser el representante del Rey más poderoso de la Cristiandad. Cuando eran miembros de la alta nobleza lo podían tomar como una inversión, para acrecentar en su cursus honorum, que le permitieran en el futuro cargos mejor remunerados, como lo eran los virreinatos, o más descansados, como lo eran los de consejeros de cualquiera de los grandes Consejos de la Monarquía. En otro caso, las deudas podían acabar ahogando al embajador, como le ocurrió al obispo Quadra, el sucesor del duque de Feria en la embajada de Londres en 1559. Simancas guarda la relación de sus deudas contraídas en sus cuatro años al frente de aquella embajada, lo que nos permite también conocer el personal de la misma: dos capellanes, un secretario, un camarero, un maestresala, dos gentileshombres, un criado de cámara, un portero, un barbero, un cocinero, dos despenseros, un comprador, un botiller, un repostero, un cantinero, dos lacayos, dos mozos de caballos, un barquero (atención, estamos en Londres), un sastre, seis pajes y dos lavanderas, una de ellas exclusivamente para la ropa del obispo-embajador. En total, 31 personas al servicio de la embajada de España en Londres, que entonces no era de las más destacadas[104]. Eso hacía que las asignaciones se quedasen muy cortas.

Mucho más crecidos eran los gastos del ejército y la marina. En cuanto al ejército, los gastos que podrían llamarse fijos, a mediados del Quinientos, estaban consignados de esta forma:

Gastos fijos del ejército hacia 1555

A esas cifras habría que añadir el coste de las galeras del Mediterráneo, que en un presupuesto de 1544 se fijaba de esta manera:

Suma que habría que aumentar con lo que suponía para la Hacienda regia el coste de los galeones de la ruta de las Indias, lo que explica que en 1555 los gastos fijados para la marina fueran de 455 000 ducados.

En todo caso, algo era cierto: que los gastos del ejército y de la marina se llevaban la parte del león del presupuesto de la Monarquía católica, destacando los de la marina (a fin de cuentas, estamos ante un Imperio que se extiende por los dos mundos). En contraste, la partida más pequeña, y casi irrisoria, era la de la artillería, que indica el pequeño papel que jugaba entonces. Pero, en su conjunto, cifras muy altas. Y eso en época de paz.

Pronto veremos que esas cifras se disparaban en tiempos de guerra. Pero antes hemos de comparar en un cuadro conjunto las cantidades globales que hemos ido reseñando.

Gastos fijos de la monarquía católica a mediados del siglo XVI

Por lo tanto, las fuerzas armadas se llevaban en torno a las dos terceras partes del presupuesto en tiempos de paz. No cabe duda: la parte del león.

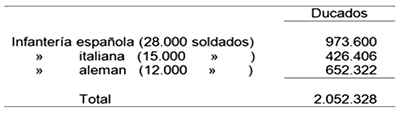

Y la cosa era aún más grave en períodos de guerra, porque levantar un ejército de unos 45 000 soldados de las tres armas (12 000 españoles de cuatro tercios viejos, 18 000 mercenarios alemanes e italianos, 10 000 jinetes, un tren de artillería de 74 piezas y la oficialidad correspondiente), para toda una campaña, superaba ya los tres millones de ducados, desbordando las posibilidades hacendísticas normales de la Corona y obligándola, como veremos, a buscar recursos extraordinarios. Y aunque aquí encontremos un tanto elevado de culpa en el derroche de los ministros de Carlos V, que heredaban la corrupción generalizada por el poderoso Francisco de los Cobos, todavía treinta años después el marqués de Santa Cruz, aquilatando al máximo sus cuentas y aumentando la proporción de la infantería española, como más segura y más barata, obtenía cifras similares, con arreglo a este cálculo:

Ejército para la campaña de Inglaterra en 1586

(Propuesto por el marqués de Santa Cruz).

Apréciese que Santa Cruz sólo apunta los gastos de la infantería. Su ahorro consiste, pues, en que, pese al alza de los precios —una constante en el siglo XVI—, mantiene las cifras respecto a las de mediados del siglo.

Como se ve, el reclutamiento de mercenarios alemanes era lo más costoso. De ahí que cuando se trate de pacificar el reino de Aragón, tras los tumultos provocados por Antonio Pérez en 1591, las cifras sean relativamente módicas, porque el ejército de Vargas está reclutado exclusivamente en Castilla, según los detalladísimos presupuestos que custodia Simancas:

Ejército para la campaña de Aragón en 1591

(Presupuesto mensual).

Eso supuso, para los cuatro meses de la campaña aragonesa, un total de 861 776 ducados. A ese precio, relativamente módico, y usando exclusivamente infantería española, logró Felipe II pacificar el reino de Aragón en la década final de su reinado.

¿Qué costo tenía la industria de guerra? Los arcabuces ya hemos visto que se fabricaban en el País Vasco y las armas blancas preferentemente en Toledo. Estaba a cargo de hombres de empresa particulares, con los que la Monarquía cerraba sus asientos cada cierto tiempo, a fin de armar los nuevos reclutamientos, y su costo era relativamente reducido. Las lujosas armaduras que usaba la corte, incluido el Rey, procedían de Milán. Sólo la artillería estaba bajo el control de la Corona (fundiciones de Burgos, Málaga, Sevilla y Barcelona), pero no de forma satisfactoria, como lo prueba el hecho de que Carlos V se apresure a distribuir por las principales fortalezas de España la que había logrado apresar a los príncipes alemanes en sus campañas de 1546 y 1547. Proveer de caballos a la caballería era relativamente fácil, por la buena e importante cría caballar existente (hasta el punto de que una de las primeras medidas, cuando estallaba la guerra con Francia, era prohibir su exportación al país vecino), aunque su precio variase bastante de un año para otro. Sobre esto se poseen algunos datos; así, sabemos que en 1536 un caballo valía 60 ducados. De ahí el elevado costo de la caballería. En un presupuesto de 1555, donde se anota el gasto de la infantería y de la caballería, esto se aprecia claramente[108]:

Pero, además, el caballo era también imprescindible como tiro del tren de artillería. Los documentos de Simancas en torno a la campaña de Carlos V sobre Provenza en 1536 nos revelan que la artillería imperial (70 cañones, entre grandes y chicos) requirió ser arrastrada por 2588 caballos, con un costo de 155 000 ducados, siendo precisos todavía otros 1500 caballos para los 300 carros de munición (9900 «pelotas» de hierro y 600 de piedra)[109]. Pero el mayor coste lo suponía el botar galeras, cuya construcción se hacía en las atarazanas de Barcelona, y los galeones de la carrera de las Indias, si bien su mantenimiento corría en este caso a cargo del impuesto especial de la avería, montado por Carlos V hacia 1537, que cargaba básicamente sobre el comercio de las Indias, con un menor coste para la Hacienda Real.

Por lo tanto, los gastos extraordinarios, en caso de guerra, sobrepasaban con creces a los ingresos fijos, que, como hemos de ver, se cifraban en algo menos de tres millones de ducados anuales. Y como la guerra era lo más frecuente, hasta el punto de que a partir del comienzo de las luchas con Francisco I de Francia, en 1521, apenas si se conoce otra cosa, se puede comprender que pronto la Corona empezase a endeudarse, con lo que hubo que añadir otro gasto extraordinario: el pago de los intereses de la deuda de la Monarquía. En el presupuesto de 1555 esos intereses aparecen así reflejados:

En aquellas fechas de mediados de siglo, pues, cuando se iba a producir el relevo en la cumbre, la deuda que dejaba el Emperador era tal que el pago de sus intereses devoraba en torno al 50 por 100 de los ingresos fijos de la Corona, valorados entonces en 2 865 818 ducados. Pese a sus buenos deseos, que hace comprender que escuchara con interés la oferta del contador Luis de Ortiz de sus arbitrios «para desempeñar la Real Hacienda», Felipe II no logró librarse de tan agobiante situación, ni lo conseguiría jamás a lo largo de su reinado. De ahí que se vea obligado a la conversión forzosa de 1557 y a las dos suspensiones de pagos de 1575 y 1596.

La situación era tan difícil que, cuando el Rey emprende su vuelta a España en 1559, el monto de toda la deuda de la Monarquía ascendía a cerca de veinticinco millones de ducados[110]. «Todo está consumido», sería el gemido constante de los responsables de la Hacienda Real.

La paz de Cateau-Cambrésis, que liquidaba las sempiternas luchas con Francia, abrió el horizonte. Se pudo pensar en medidas de reajuste económico.

Pero había otra alternativa, más engañosa y, sobre todo, más gravosa para el sufrido pechero: buscar otros ingresos.

Y ésa fue la que se siguió. Y sería una constante a lo largo del reinado: ver la forma de aumentar lo que se recaudaba por los impuestos existentes o cargar a la Corona de Castilla con otros nuevos, lo que acabaría siendo muy dañoso para la economía castellana.