3 DIPLOMACIA Y EJÉRCITO

Ese Estado que estamos analizando, la Monarquía católica, si cuenta con un dispositivo interior que le permite controlar, dirigir e incluso aumentar todo su cuerpo supranacional, también ha logrado montar los dos instrumentos básicos de una proyección eficaz en el exterior: un sagaz cuerpo diplomático y una acerada fuerza militar que tan poderosa se va a mostrar a la hora de mantener el Imperio contra sus enemigos del viejo y nuevo mundo.

Pero previamente debiéramos tener en cuenta algo sumamente importante en cualquier Estado: el problema de la información.

Pues la cuestión de la información, de una adecuada, pronta y precisa información, es una de las exigencias más radicales del Estado moderno; en la medida en que ese Estado la consigue, estará en condiciones de afrontar las amenazas que le asalten en el exterior, o que le broten en el interior.

Ahora trataremos la información que precisaba aquel Estado del exterior, la que obtiene a través del cuerpo diplomático, pero advirtiendo que con ello no se agota, evidentemente, el tema.

En efecto, hay que partir de la idea de que el Estado moderno trata de mostrarse con una fuerza competitiva en el exterior y con un poder incontenible en el interior; de hecho, ese poder irresistible sobre el cuerpo del país es condición previa para el éxito en el exterior, de igual manera que los éxitos externos darán prestigio a la Monarquía y la permitirán dominar el panorama interior con mayor facilidad. Pero eso quiere decir que igual que tendrá que vigilar en el campo internacional a las potencias vecinas y rivales que puedan poner en peligro sus fronteras, del mismo modo tendrá que estar pendiente de los conflictos que puedan estallar en el seno del país, que pueden ser el fruto de diversas fuerzas que le son contrarias.

Esto es, tiene que estar atento también a la agresividad de la oposición, siempre latente en cualquier Estado, por poderoso que sea.

Con lo cual queremos decir que incluso en una Monarquía como la de Felipe II, que se tiende a presentar como la de un soberano temible y respetado, con una fuerza sin fisuras, esa oposición existió, como lo prueban los grandes procesos del reinado, y no contra personajes de menor cuantía, sino contra algunos de los más destacados: el arzobispo Carranza, el príncipe don Carlos, el secretario de Estado Antonio Pérez.

Por lo tanto, nada menos que contra la primera figura de la Iglesia española, contra la principal figura de la corte, tras el Rey, y contra el primer personaje del Gobierno, el secretario del Consejo de Estado.

Sin olvidar que el Estado requiere también otra información que no es exclusivamente política, si bien puede ser necesaria con fines políticos, pues precisa asimismo indagar sobre la sociedad que gobierna y sobre su entramado, su cuantía y su riqueza, para poder extraer con mayor eficacia los impuestos que le ayuden a financiar la corte y el mismo Imperio.

Por otra parte, nunca debe olvidarse el carácter confesional de aquella Monarquía, por sobrenombre la católica; eso le forzaba a intentar un control religioso de la población. En suma, otro tipo de información, para lo que tan eficaz se mostraba el Consejo de la Inquisición, como ya hemos visto.

Ahora bien, no debe olvidarse que el problema de la información tiene dos vertientes: por una parte, la necesidad del Estado de estar bien advertido y, por otra, la de enlazar adecuadamente con la sociedad en la que se asienta. Lo primero lleva a la acumulación de la información; lo segundo, a devolver la información recibida al cuerpo social, del que no puede estar disociado. Pues el Estado no puede vivir aislado, tiene que contar siempre, ayer como hoy, con la opinión pública, y para ello ha de hacerle partícipe de al menos parte de esa información que acumula. No de un modo completo, por supuesto. Será una versión tamizada, con la que tratará de justificar sus medidas políticas o económicas, en particular las tomadas sobre temas de singular trascendencia: guerras, cuestiones sucesorias, bodas principescas, subida de impuestos…

No dirá todo lo que sabe, e incluso a veces tergiversará la información recibida: agrandará los éxitos, hablará siempre de victorias en el campo de batalla —aunque en ocasiones sean dudosas— y disimulará o incluso silenciará los reveses.

En suma, todo lo que pueda hacerle ganar en prestigio, o en «reputación», por emplear el término del tiempo, lo cuidará al máximo.

Y en ese sentido aprovechará sus dos instrumentos para su proyección en el exterior: el diplomático y el bélico. La diplomacia le proporcionará esa información que necesita para tomar decisiones y el ejército le permitirá tratar de imponerlas. Y ya veremos que en ambos casos con su respectivo costo, del que ahora no trataremos, sino preferentemente de sus estructuras.

En cuanto al cuerpo diplomático, la Monarquía católica extenderá su red de embajadas por la mayor parte de la Europa central y occidental, con especial atención a Italia, donde poseía tantos intereses y tantos dominios; de forma que además de tener un embajador en Roma, al frente de la embajada más valorada de todas, también los tenía en las dos repúblicas más importantes: en Venecia y en Génova. Asimismo en Viena, para mantener lo más firme posible la alianza «familiar» con la otra rama de la dinastía, y por último en las tres principales monarquías de la Europa occidental: en las cortes de París, Londres y Lisboa. La portuguesa con un tono también familiar, casi al nivel de la vienesa, por los múltiples enlaces con la casa Avis realizados a lo largo del siglo. De forma que las más conflictivas resultarían las de París y Londres, si bien con la diferencia de que bajo Carlos V el forcejeo constante lo sería con la Francia de Francisco I, mientras que bajo Felipe II, y desde muy pronto, lo sería con la Inglaterra de Isabel.

Para esas misiones la Monarquía católica se servirá generalmente de españoles, y dentro de España, de castellanos, siguiendo su norma de señalar a la Corona de Castilla como el principal fundamento del Estado, y hasta el punto de que, cuando en los primeros años del reinado de Carlos V se nombre desde Flandes a un aragonés como embajador en Roma, se tome en Castilla como una verdadera ofensa.

Véase cómo reacciona el secretario del cardenal Cisneros, Varacaldo, cuando tiene noticia de que en la corte de Carlos V de Flandes se piensa en el aragonés Pedro de Urrea como embajador en Roma:

En esto de don Pedro de Urrea, que dicen que quieren enviar a Roma por embajador, hinque V.m. la mano, conforme a lo que el Cardenal escribe…

¿Cuál era el problema? Que en Flandes se empezase a quitar protagonismo a Castilla:

… porque sin duda sería gran perdición —continúa Varacaldo— que habiendo tantos castellanos, hombres señalados para ello, nos quisiesen poner los negocios debajo del poderío de Pharaón…

Para el círculo que rodeaba al Cardenal, y quizá para él mismo, aquello era un gran riesgo, una posible mudanza en los negocios, que había que tomar como fatal para Castilla; lo que el secretario de Cisneros resume de este modo:

… que más valdría y mejor sería para el Reino encomendar los negocios al más puro francés del mundo, que no a aragonés ninguno[74].

Aquí, como en tantos aspectos de aquellos reinados, se aprecia un mayor cosmopolitismo en tiempos del Emperador, y una tendencia a esa castellanización pedida por Varacaldo en 1517, en los de Felipe II.

Así, figuras destacadas de la diplomacia carolina serían Nicolás Perrenot de Granvela, embajador en el París de Francisco I, o Simón Renard, en el Londres de María Tudor, si bien emplearía también a castellanos como Lope de Soria, embajador en la década de los años veinte en Génova, o el famoso Diego Hurtado de Mendoza, embajador en Venecia y después gobernador de Siena. A su vez, Felipe II no empleó exclusivamente castellanos, como el conde de Feria o don Bernardino de Mendoza, sino también a catalanes, como Requesens, embajador en Roma; Chantonay, en París, y Gerau de Spés —otro catalán—, en Londres; sin olvidar a don Álvaro de la Quadra, un napolitano, embajador cerca de Isabel de Inglaterra en 1559.

Esas embajadas eran muy dispares, pues frente a las que podrían llamarse familiares, como las de Viena y Lisboa, donde los conflictos eran menores, estaban las de las naciones rivales y con frecuencia enemigas, donde el riesgo era grande, por la dudosa eficacia de la inmunidad parlamentaria. Los embajadores podían ser tratados como enemigos, que se dedicaban al espionaje a favor de sus soberanos —cosa evidente—, y exponerse, cuando menos, a la cárcel —como le ocurriría a Nicolás Perrenot de Granvela en la corte de Francisco I—, o a la expulsión, tras un verdadero asedio en la embajada, como le sucedería a Quadra en el Londres de 1563. Y como era lo cierto que se enviaba información hostil, era obligado cifrar los despachos en clave, para asumir menores riesgos[75].

Puede decirse que Felipe II recibió el doble legado de un Consejo de Estado competente y un plantel de diplomáticos repartidos en esas siete embajadas que servían para orientarle en su política exterior. Pero también algo más: la experiencia de tantos años acumulada por su padre, el Emperador, que se la dejó compendiada en sus Instrucciones de 1548, considerado como el verdadero Testamento político del César. Carlos V, encontrándose entonces en peligro de muerte, quiso que su hijo pudiera beneficiarse de aquel importante legado.

¿Qué es lo primero que le destaca, lo que antes le hace presente, como una consigna que jamás debe olvidar? La alianza familiar con la otra rama de la dinastía, la unión con la corte de Viena. De forma que entre los dos soberanos debía reinar siempre la más perfecta concordia, sin recelos ni envidias:

… la grandeza del uno favorecerá y reputará al otro…

Era el trato que debía existir con la casa imperial de Viena, con la otra rama de la dinastía de los Austrias. Y como si al tratar del Imperio le viniese a la memoria que existía otro emperador, aunque no fuese cristiano, el señor de Constantinopla, Carlos V alude inmediatamente al Turco, con el que recientemente había concertado treguas.

El César, olvidados ya los juveniles sueños de cruzado, comprendiendo que ya no era posible encabezar una cruzada contra aquel gran enemigo de la Cristiandad, aconseja al hijo que mantenga las treguas por él concertadas. Así, al menos, evitaría nuevas invasiones de aquel poderosísimo Solimán el Magnífico:

Cuanto a la dicha tregua que he por mí ratificado, miraréis que ella se observe enteramente de la vuestra…

Y ello lo justifica como uno de sus principios más respetados: que era el de la palabra dada; algo que ya tocaba a la esencia del espíritu caballeresco, esa nota tan cara al que siempre tenía presente que era el gran maestre de la Orden del Toisón de Oro.

A esa norma debía sujetarse el Príncipe en su política exterior:

… porque es razón que lo que he tratado y tratéis se guarde de buena fe con todos, sean infieles o otros…

Se trataba de un principio inviolable, tan caro a quien quería sujetar su quehacer de estadista a los principios éticos.

Y así le añade, como ya hemos indicado:

… y es lo que conviene a los que reinan y a todos los buenos…

La corte de Viena le hace pensar, a continuación, en el cuerpo de la nación alemana (la Germania, en el texto carolino, como si se estuviera recordando a Tácito).

Estamos, no lo olvidemos, en 1548, un año después de la victoria de Mühlberg, cuando nada hacía presagiar la difícil crisis que sobrevendría cuatro años más tarde. Y Carlos V pasea su mirada por aquella Germania con tantos príncipes independientes y destaca lo importante de mantener buenas relaciones con ellos, tanto más que son vecinos de dos territorios de la Monarquía: los Países Bajos y el Milanesado. Pero también recuerda, como Tácito, que Germania era tierra de guerreros, donde el Príncipe, su hijo, podría reclutar los mejores mercenarios, junto con Suiza. Y eso había que mimarlo:

… mostralles buena voluntad y afectión y hacelles bien tratar y bien pagar a sus plazos…

El informe del Emperador —pues como tal pueden entenderse esas Instrucciones o Testamento político de 1548— nos permite comprobar el grado de eficiencia del servicio diplomático de la Monarquía católica a mediados de siglo.

No escapaba al César la importancia de distinguir, en el caso de Roma, de un Papa como cabeza de la Cristiandad con el que señoreaba uno de los principales Estados de Italia. Así no deja de advertir a su hijo que Paulo III le había hecho muy malos tiros, pero no por ello se debía menos respeto al Papado, por su significado religioso:

Y cuanto al Papa presente, Paulo III, ya sabéis cómo se halla conmigo, y señaladamente cuán mal ha cumplido lo capitulado por esta última guerra[76]…

No silencia, por tanto, las quejas que contra el Papa tenía; pero a continuación añade:

Mas con todo esto que ha pasado, os ruego que, teniendo más respeto al lugar y a la dignidad que el dicho Papa tiene que a sus obras, le hagáis todo el tiempo que viviere el debido acatamiento…

También aquí va a recibir el Príncipe una consigna de honestidad política: cuando se produjese la vacante en la Silla de san Pedro (se sabía que Paulo III estaba tocado de muerte), Felipe II debía volcarse para que el sucesor fuera tal como la Iglesia lo necesitase. Nada de ventajas personales; lo que importaba era el bien de la comunidad cristiana. Dios sobre todo y sobre todos:

… y en éstas y en otras cuestiones similares debéis hacer siempre lo semejante, confiando en Dios, que con esto Él mirará y aceptará vuestra sancta intención…

El informe de Carlos V permite apreciar el grado de eficacia de la maquinaria diplomática imperial. Así, Italia estaba en paz y la Monarquía mantenía buenas relaciones con el resto de sus Estados:

Con los otros potentados de Italia —señala el césar Carlos— no tenéis querella ni pretensión alguna, ni pienso habelles dado ocasión della…

Es algo digno de destacarse: el Emperador, manteniéndose fiel a sus promesas hechas ante las Cortes castellanas de 1520, respeta la independencia de los pequeños Estados italianos. Nada de amenazas ni de intentos dominadores sobre las principales ciudades-Estado de Italia, a las que va enumerando: Venecia, Florencia, Mantua, Génova…

Más conflictiva se presentaba la relación con Francia, la eterna enemiga de los planes europeos de Carlos V, la nación con la que el Emperador había estado en guerra casi continua.

Pero no por su culpa. E importa destacar la declaración de principios de Carlos V. Él había buscado siempre la paz:

… yo he hecho siempre todo lo que se ha podido por vivir en paz con el rey Francisco, difunto, … y pasados muchos tratados de paz y treguas, los cuales nunca ha guardado, como es notorio, sino por el tiempo que no ha podido renovar guerra, o ha querido esperar de hallar la oportunidad de dañarme con disimulación…

Tal era el mal recuerdo que Carlos V tenía de su antiguo rival por el predominio de Europa. ¿Qué se podía esperar de su hijo? No había que engañarse; con Enrique II todo seguiría igual de difícil:

… está puesto en seguir las pisadas y heredar la dañada voluntad de su padre…

Acaso era algo más fuerte que los hombres, algo marcado por la historia. Pues eso era lo que siempre había hecho Francia, a juicio de Carlos V, acordándose posiblemente más de lo que había sufrido su antepasado Carlos el Temerario que de las argucias y habilidades de su abuelo Fernando el Católico. Pero, aunque desorbitando el pasado, lo que importa ahora es anotar que el Emperador sigue apostando por la paz, también con aquella Francia de la que tanto recelaba, como la mejor vía de esforzarse por el bien de la Cristiandad.

Eso sí, sin aflojar la guardia y sin hacer inútiles concesiones, porque lo más seguro era que la guerra acabaría estallando, por lo que sería preferible, cuando tal ocurriera, luchar por el todo y no por las partes, y de esa manera aconsejaría a su hijo:

… será mucho mejor y lo que conviene sostenerse con todo, que dar ocasión a ser forzado después a defender el resto, y ponerlo en aventura de perderse…

De esa forma, una y otra vez se marca la consigna imperial: la defensa de sus reinos y señoríos, no apoderarse de los ajenos; por tanto, nada de guerras de conquistas.

Un Imperio como el carolino no podía olvidar al resto de los pueblos de la Europa occidental, en particular por sus relaciones con los Países Bajos: Dinamarca (de la que recordaría los antiguos lazos familiares con la boda de su hermana Isabel), Escocia, Inglaterra…

El sentido realista de la política internacional que tenía Carlos V se pondrá aquí de manifiesto: que su hijo se olvidase de las posibles pretensiones de sus primas, las hijas de la reina Isabel, al trono de Dinamarca. En cuanto a los escoceses, el único litigio era el de sus navegaciones por la ruta de las Indias occidentales.

Y quedaba Inglaterra. Una Inglaterra con la que la Monarquía había mantenido tradicionalmente muy buenas relaciones, estrechadas por los Reyes Católicos con la boda de su hija Catalina con el príncipe Arturo, y después desposada con Enrique VIII. Bien era cierto que al producirse el repudio del Rey y su rebeldía frente a Roma aquella alianza se había debilitado. En 1548 Enrique VIII ya había muerto y era un enigma lo que ocurriría con el rey tan mozo Eduardo VI. De todas formas, y sobre la base de la rivalidad existente entre Inglaterra y Francia, el Emperador no intuyó ninguna amenaza grave que pudiera venir por parte de Inglaterra.

Contra todo pronóstico, la Monarquía católica no tendría su mayor enemigo en Francia, sino en Inglaterra. Pero para que se produjera eso sería preciso que una dudosa princesa, de nombre Isabel, acabase heredando el trono, tras la muerte de sus hermanos Eduardo y María.

Algo que Carlos V no podía suponer.

Aun así, en 1548 Carlos V podía presentar a su hijo un panorama tranquilizador sobre aquella Europa en la que pronto sería él uno de los principales protagonistas[77].

Y en ello había tenido no poca parte aquella buena maquinaria diplomática, con una excelente trama de embajadas bien servidas por embajadores extraídos de todas las partes de la Monarquía católica y teniendo al frente a un eficaz Consejo de Estado.

La cantera preferida de futuros embajadores era, sin duda, la alta nobleza criada en la corte, bien como salida a sus segundones, bien en las figuras de los propios titulares, y ello porque se les consideraba, por su cuna y por su educación, como los más indicados para servir en aquellos delicados cargos, con la arrogancia y la cortesanía propia de los caballeros, tal como se indicaría en un libro que hizo fortuna a finales de siglo en toda Europa: El Embajador, del conde de Roca. Pero, ciertamente, eso sólo podía darse en la alta nobleza cortesana, no en la que prefería vivir en sus señoríos, y no sólo por ser más criaturas del Rey, sino también porque era donde adquirían la cultura necesaria y el trato social, que eran requisitos imprescindibles para desempeñar airosamente su cometido. Curiosamente, sin embargo, aquí también Felipe II mostraría nuevas maneras, al elegir miembros del clero, como el obispo napolitano Quadra o el canónigo Diego Guzmán de Silva, y ambos para representarle en la corte más difícil: en la de Isabel de Inglaterra.

Las embajadas no cubrían todo el entramado diplomático. Por una parte, ya hemos visto que estaban concentradas en la Europa occidental y central. Para obtener información del otro Imperio, de la corte del gran Turco, la Monarquía católica se servía de los «avisos» que le mandaban sus embajadores desde Venecia. Y en cuanto a las relaciones internacionales, también hay que recordar otro vínculo: las ligas.

El modelo lo había dado Italia a mediados del siglo XV con la notabilísima Liga de Lodi, que durante medio siglo mantuvo Italia libre de extranjeros. Carlos V la utilizó con los potentados del norte de Italia y con carácter defensivo, en 1536, apareciendo en ella como un príncipe italiano más, y con tal éxito que le permitió recogerse a Italia con toda seguridad, evitando males mayores después de la desastrosa campaña de Provenza contra la Francia de Francisco I.

Y con más ambición todavía montó la diplomacia imperial la Santa Liga con Roma, Venecia y Viena, como punto de partida de la cruzada soñada por Carlos V contra Solimán el Magnífico en 1538; Liga que obtuvo pocos resultados, pero que serviría de modelo a la que treinta años después pondría en marcha Felipe II, casi con los mismos componentes y desde luego con mayor fruto.

En lo alto de ese entramado diplomático se hallaba el Consejo de Estado, que era el que deliberaba fundamentalmente sobre la política internacional (aunque ya hemos visto que no sería ese su único cometido) y el que debatía los posibles candidatos para las vacantes de embajadas y virreinatos. Si bien todo con carácter consultivo, pues en definitiva era el Rey quien llevaba muy en la mano todo lo concerniente a la política internacional.

No acaba aquí el entramado diplomático. Aún es preciso referirse a la misma dinastía, puesta al servicio del Estado, ya que era necesario cubrir los huecos inevitables en una Monarquía de tal despliegue. Los continuos viajes de Carlos V le obligan a dejar un representante suyo en dos zonas preferentes de sus dominios: en España y en los Países Bajos. Para España contaba con su propia familia: su esposa, Isabel de Portugal, en primer lugar, y, a la muerte de la Emperatriz, con sus propios hijos, Felipe, María o Juana; y en los Países Bajos, acudiendo a llenar el vacío dejado por la muerte de su tía Margarita, con su hermana María, la reina viuda de Hungría, que pronto se demostraría como la cabeza más lúcida de toda la familia.

También en esta estrategia de una dinastía al servicio del poder se observan principios éticos. Carlos V era el cabeza indiscutible del linaje, pero debía dar un trato especial a su hermano, el que, habiendo nacido en España, había sido apartado de su tierra natal y llevado a la lejana Austria. En compensación, se le brindaría un matrimonio con Ana Jagellón, que le abría la posibilidad de establecer su propio Estado en el centro de Europa, sobre el Danubio medio. Y es más, Carlos V haría de él su alter ego en el Imperio, consiguiendo para él muy pronto —en 1531— el título de rey de Romanos y, por tanto, de heredero al cargo imperial.

En aquella época de monarquías autoritarias resultaba decisivo conseguir una buena relación con los príncipes reinantes. Para ello Carlos V dispondrá de dos mecanismos: el de las alianzas matrimoniales y el de las entrevistas en la cumbre. Todo ello llevado de modo muy personal, hasta el punto que así como se indica que fue el primer capitán de sus ejércitos, asimismo podría decirse de él que fue el primer embajador de su Monarquía.

En cuanto a las alianzas matrimoniales, el Emperador se lo plantea a lo largo de su vida y lo particulariza también en sus Instrucciones de 1548.

Dos normas debían regir esas alianzas matrimoniales: servir a los intereses del Estado, contribuyendo a asegurar unas buenas relaciones con los países vecinos, y hacerlo sin desdoro del prestigio del linaje; lo que quería decir que debían hacerse con príncipes de casas reinantes.

Eso suponía algo cada vez más difícil, porque al estar la gran política internacional centrada en la Europa occidental, no había mucho donde elegir. Dividida Italia en pequeños Estados, dominada la Europa balcánica por el Turco, demasiado apartadas tanto la Europa eslava como la nórdica, sólo se podían intentar enlaces satisfactorios con Francia, Inglaterra y Portugal. Y en último término, aunque los lazos familiares eran ya tan estrechos que no podía hacerse sin el consentimiento de Roma, podía acudirse a los matrimonios con la corte de Viena.

Todo esto será puesto en práctica por Carlos V, dando la pauta a su hijo. Su hermana mayor, Leonor de Austria, desposará sucesivamente con el rey de Portugal, Manuel el Afortunado, y con Francisco I de Francia. Olvidadas ya las posibles relaciones con Dinamarca y con Hungría —lo que había llevado a los desafortunados enlaces de sus hermanas Isabel y María—, quedaba el flanco portugués, otra vez descubierto a la muerte de Manuel el Afortunado, y la operación inglesa. Y en esa línea irían las bodas de su hermana menor, Catalina —la hija póstuma de Felipe el Hermoso—, con el rey Juan III de Portugal, así como la de sus propios hijos, el príncipe Felipe con la princesa portuguesa María Manuela, y la infanta Juana con el príncipe Juan Manuel.

Sin que sea necesario llegar al detalle, que no sería lo adecuado en esta visión general de la época, sí podemos señalar que la política matrimonial consiguió dos objetivos: el bloque ibérico, manteniendo dormida la frontera portuguesa y preparando la posible unión total de las Españas, y el eje Madrid-Viena, que era uno de los principios carolinos para conseguir el predominio sobre la Europa occidental; y en cuanto a Inglaterra y Francia, siempre más esquivas y más rebeldes a admitir ese predominio, sólo quedaba la oportunidad de aprovechar la antigua rivalidad de aquellos países, que parecía que aún tenían abiertas las heridas de la guerra de los Cien Años, para apoyarse ora en uno, ora en otro, con resultado, eso sí, no siempre satisfactorio.

Sería un campo de maniobras cada vez más reducido, desde que en Inglaterra se entronizó una Isabel que rechazó el matrimonio, acaso por ver en él un dogal a su libertad de acción, y desde que en Portugal ocurrió un proceso similar con un rey joven, don Sebastián de Portugal, que moriría asimismo soltero.

Algo a tener en cuenta, cuando veamos las dificultades que pasa en ese terreno Felipe II y cuando, vulnerando el principio del prestigio, le veamos desposar a su hija pequeña no con un rey o un príncipe heredero de una gran monarquía, sino simplemente con el duque de Saboya.

No podía dejar Carlos V de aconsejar a su hijo sobre esa materia de las alianzas matrimoniales, dado que en 1548, cuando le envía sus Instrucciones que hemos comentado, Felipe ya había enviudado y estaba en condiciones de realizar un nuevo matrimonio.

Desde el primer momento plantea Carlos V la nueva boda de su hijo como una operación de Estado:

… la cosa que más entretiene a los vasallos y súbditos de cualquier nación que sea en la fidelidad de sus señores es de ver que tienen hijos, en que consiste la firmeza y estabilidad de los Estados, con esperanza de haber cada uno de ellos señores de quien puedan ser gobernados…

Por lo tanto, y como el Príncipe había enviudado teniendo un solo hijo, cumplía un nuevo matrimonio, y así expresamente se lo indica el Emperador a su hijo:

Y por eso me parece no sólo conveniente, mas necesario, que os tornéis a casar y… con el ayuda de Dios, podáis haber hijos… Y ansí, por el amor paternal que os tengo y lo que quiero a los dichos Estados, os aconsejo y ruego que lo hagáis.

¿Qué partidos se ofrecían al Príncipe? Como en 1548 la situación en Inglaterra era tan incierta, Carlos V no piensa más que en las cortes de París, Viena y Portugal, a las que añade la princesa de la casa de Albret, que podía resolver la vieja reivindicación de Navarra, que coleaba desde los principios del reinado de Carlos V.

Ahora bien, si lo que se pretendía era un buen efecto diplomático, la candidata no podía ser otra que una princesa de Francia, dado que tanto con Viena como con Lisboa el parentesco y la amistad ya estaban bien logrados:

Y como estos partidos —el de Viena y el de Lisboa— no son menester para estrechar la amistad y deudo, lo que más converná sería aquietar y juntar otra amistad…

Un consejo que, tras no pocos vaivenes en la política internacional, volvería a parecer como el más adecuado en las negociaciones de Cateau-Cambrésis, como es tan notorio.

Restaban los matrimonios de las dos hijas del Emperador, María y Juana, ambas solteras en aquellas fechas de enero de 1548. Para ellas tenía ya previsto Carlos V que habían de servir para esa amistad y ese estrecho parentesco y deudo con las casas de Viena y de Lisboa:

Y cuanto al matrimonio de mis hijas, vuestras hermanas, y señaladamente la mayor, después de examinado y pensado todo lo que en ello se ofrece, no veo para ella partido más a propósito… como el del archiduque Maximiliano, mi sobrino…

En cambio, Juana sería la prenda para asegurar la alianza y el parentesco con Portugal, y aun para obtener ese objetivo ya marcado por los Reyes Católicos: el de la unión de las Coronas de España:

Y cuanto a mi segunda hija, vuestra hermana, debéis efectuar en su tiempo[78] el matrimonio de ella con el Príncipe de Portugal, como está concertado, por guardar buena fe y ser lo que conviene a la corona de España y al deudo y amistad que se debe a Portugal, a la observación de la cual tendréis siempre buena advertencia[79]…

Por lo tanto, una consigna clara: la dinastía al servicio de la Monarquía, al servicio del Estado. Pero con tan marcada interconexión, que a veces no se distinguirá bien si lo que está ocurriendo es que se invierten los papeles, siendo el Estado el que se pone al servicio de la dinastía.

Pero es claro que no sería todavía, no, cuando a Felipe II se le propone la boda con su tía María Tudor. Allí, el sacrificio del Príncipe sería evidente.

El mismo sacrificio que, andando el tiempo, impondrá él a su hija Catalina Micaela.

La dinastía, pues, como un argumento poderoso a emplear en la dialéctica de las relaciones internacionales; un arma, si se quiere, en manos del Rey-Emperador, que llevará todo este juego muy personalmente. Un arma que no sería la única, pues también se emplearía, y a veces con eficacia, otra que podría parecer muy de nuestros días: las entrevistas en la cumbre.

Y eso desde muy pronto, y no sólo con los líderes políticos, sino también con los ideológicos, pues, en cierto sentido, eso fue lo que ocurrió cuando Carlos V convocó a Lutero a la Dieta imperial de Worms. Fue un intento de negociación, de llegar a un acuerdo pacífico en el delicado tema religioso. Ahora bien, sería una excepción, y además con adverso resultado. Las verdaderas entrevistas en la cumbre serían las que tendría Carlos V con los otros poderosos de su tiempo: Enrique VIII como Francisco I, Clemente VII como Paulo III. Entrevistas en la cumbre con las que se tratará bien de cerrar una alianza, bien de vencer viejos recelos, bien de asegurar la paz.

Y en toda esa política internacional, aunque llevada muy en la mano por el césar Carlos, éste tendrá siempre a su lado un hombre de su confianza, un estadista que le aconseje, un ministro de valía probada: al principio sería Chièvres; más tarde, hasta su muerte en 1530, Mercurino de Gattinara; después, Nicolás Perrenot de Granvela, y, finalmente, a partir de 1550, año en el que fallece Nicolás Perrenot, el hijo de éste, Antonio Perrenot de Granvela, la figura que heredará Felipe II. De todos ellos cabría destacar a Nicolás Perrenot de Granvela, que parece ser el verdadero mentor de las Instrucciones de 1548[80].

Éste era, en suma, el instrumento diplomático, tal como lo hereda Felipe II a mediados del Quinientos.

Pero también hereda, y es una herencia no menos importante, el aparato armado, un ejército probado en mil batallas y lleno de prestigio; un ejército no muy numeroso —en torno a los 50 000 ó 60 000 soldados, de ellos unos 12 000 a 15 000 españoles de los temibles tercios viejos—, pero que está imponiendo su ley en Europa, sea en las guerras contra los franceses, sea en su pugna con el Turco o en sus enfrentamientos con los soldados del duque de Clèves, e incluso con la fiera y aguerrida Germania de la Liga de Schmalkalden.

Como todo imperio, también el español del siglo XVI está estrechamente vinculado a la suerte de su ejército; aquí, la comparación con las legiones romanas resulta adecuada y hasta casi inevitable. Por lo tanto, importa conocer bien su estructura, su reclutamiento, su armamento y algo de lo que más tarde trataremos: su financiación.

Y aún quedaría por comentar acaso lo más importante: su moral de combate.

Todavía a mediados de siglo el ejército de la Monarquía católica —el que combate, por ejemplo, en San Quintín— está integrado como el carolino que lucha en los campos de Mühlberg: una mayoría de mercenarios alemanes, italianos y flamencos, y una fuerza de choque minoritaria, formada por los tercios viejos; era la infantería, a la que se sumaban formaciones menores de caballería, artillería e intendencia.

Ahora bien, lo que daba una nota particular a ese ejército imperial, y a lo que debía la mayor parte de las veces sus victorias, era ésa minoría compuesta por los tercios viejos.

Es esa temible fuerza de choque la que importa, pues, examinar con más cuidado.

Los tercios viejos marcan su superioridad en el campo de batalla por una serie de factores aunados: extrema movilidad de maniobra, que tanto les permite actuar en pequeñas unidades como en grandes bloques; una potencia de luego hasta entonces desconocida, merced a la notable proporción de arcabuces, después sustituidos por los más modernos y eficaces mosquetes; una cantera de duros soldados, hechos a las marchas y contramarchas y a todas las fatigas de la guerra de campaña, que encontraban en los pastores trashumantes de las dos Castillas y Extremadura su antecedente natural; un espléndido cuadro de oficiales, con una experiencia bélica que arranca de las mismas campañas de Granada, bajo los Reyes Católicos, y completada en tierras de Italia, bajo las banderas del Gran Capitán; un principio de sentimiento nacional, dado que, a diferencia de alemanes y suizos, sólo servirán al Rey de España (o, en algunos casos, al señor de Viena), y una moral de victoria que les forzaba a los mayores extremos de heroísmo; moral de victoria basada tanto en los increíbles éxitos conseguidos como en la confianza de estar dirigidos por los mejores soldados de su tiempo y, sin duda, por estar convencidos de luchar por un principio superior (aunque, cierto, ese principio no siempre estuviera muy claro): la guerra justa.

La movilidad se conseguía por la hábil articulación de sus cuadros. Cada tercio viejo constaba de doce compañías de 250 soldados, cada una de ellas al mando de un capitán, asistido por un alférez y un sargento. El tercio viejo, pues, constaba de 3000 soldados, mandados por un maestre de campo. Dos tercios viejos constituían una coronelía, y dos coronelías ya la división de combate, mandada por un capitán general. Ése era el máximo que se ve operando como fuerza de choque, tal como el empleado por Carlos V en las campañas de Alemania contra la Liga de Schmalkalden[81]. Pero un solo tercio viejo ya suponía una fuerza de combate importante, que podía servir de guarnición en Nápoles o en Milán —y de hecho llevarían esos nombres de tercio de Nápoles y tercio de Lombardía—, o defender enclaves tan señalados como Herzeg Novi, en la costa dálmata. Y hasta una misma compañía podía operar como unidad independiente, aunque con más frecuencia, con meras funciones exploratorias, en vanguardia de todo el ejército en campaña.

La superioridad de fuego, tan a destacar por todos los estrategas como uno de los principios básicos del arte de la guerra, se conseguía por el notable número de los arcabuces, que si en un principio y bajo el Gran Capitán estaban en la proporción de un tercio respecto a las picas, con el duque de Alba se llegaría hasta la mitad, cuando en otros ejércitos esa proporción era mucho más baja (una sexta parte, e incluso una décima parte).

Una nación como la española, que en aquel siglo parecía hecha para la guerra, no podía estar al margen de los avances en el armamento; es lo que lleva al duque de Alba a introducir una novedad en los tercios viejos, durante sus campañas de los Países Bajos, a partir de 1567, sustituyendo el arcabuz por el mosquete, para conseguir un mayor alcance de tiro, pues el arcabuz sólo llegaba a los 50 metros. Lo que obligaría, dado el mayor peso del mosquete, a llevar una horquilla sobre la que afianzar el arma a la hora del disparo y también a escoger a los mosqueteros por su corpulencia, lo que un veterano de aquellas guerras, el capitán Martín de Eguiluz, describiría como «un soldado rehecho, doblado y gallardo». En todo caso, la habilidad y la presteza de los arcabuceros —y, más tarde, de los mosqueteros— de los tercios viejos se hizo famosa, hasta el punto de que Carlos V las reconociese como las que le habían dado tantas victorias.

Un armamento de los tercios viejos que podía conseguirse en la propia España, y ésa es una cuestión a tener en cuenta. Tanto para las armas de fuego de la infantería como para las llamadas armas blancas —espadas, picas—, España tenía entonces una industria de guerra que le permitía cubrir esas necesidades, sin tener que importar armamento del extranjero; insistimos, en cuanto al armamento de la infantería. Otra cosa sería respecto a la artillería, como ya indicaremos.

Para la infantería, la industria de guerra española se concentraba en el País Vasco, y concretamente en Guipúzcoa, en una zona muy reducida, con sus enclaves más importantes en Éibar, Elgóibar y Placencia (precisamente llamada hasta hace poco Placencia de las Armas). Sin duda, eran talleres artesanales, que se apoyaban en la existencia de buenas ferrerías en la región. Pero es digno de destacarse, porque además de los muchos y buenos capitanes que el País Vasco dio a la España imperial, está ese soporte bélico nada despreciable. Sabemos, por ejemplo, que en diciembre de 1535, cuando el Emperador preparaba su tercera guerra contra Francia, un hombre de empresa vasco, de nombre Antón de Urguizu, tenía a punto nada menos que 2000 arcabuces, por lo tanto, lo suficiente para armar a toda una coronelía, y preparaba otros 4000, amén de 6000 picas.

Tal informaba la emperatriz Isabel a Carlos V desde Madrid, el 4 de diciembre de 1535:

En lo de los arcabuces y picas, scrive Antón de Urguiçu que tiene hechos dos mil arcabuzes, con sus adereços, del asiento de Barcelona; y los otros dos mil medio hechos y las picas acabadas, y que para el tiempo que es obligado, y antes, los porná en Málaga. Y también acabará este ivierno el otro asiento que aquí mandé tomar con él de otros dos mil arcabuzes y seis mil picas[82]…

Estamos ante una muestra de las muchas referencias documentales de la época que custodia el Archivo de Simancas. Lo que quiere decir que para el tipo de ejército del Quinientos, el español se encontraba suficientemente pertrechado con la industria nacional. Y ello porque todavía no era necesaria una industria pesada como soporte de la guerra.

Ahora bien, hay que insistir en que los ejércitos de la Monarquía católica estaban integrados por soldados de muy diversas nacionalidades, pues junto a los españoles encontramos a italianos, alemanes y valones. También hay que insistir en que los tercios viejos no suponían sino una cuarta o quinta parte del total. En mis viejos estudios en torno a las Memorias de Carlos V pude precisar la composición de su ejército en las campañas de la guerra contra la Liga de Schmalkalden. Pues bien, para un total de 51 000 infantes, sólo 10 000 eran españoles (eso sí, prácticamente dos coronelías, lo que equivalía a una división), siendo ligeramente superados por los italianos y triplicados por los alemanes[83].

Escasos efectivos, pues, pero que estaban bien compensados por su valía. A ese respecto, todos los testimonios son unánimes. Fernando de Austria pedirá continuamente a su hermano, el Emperador, que le envíe aunque sólo fueran unos pocos españoles, para que le ayudaran en la defensa de la peligrosa frontera turca. Y el mismo Carlos consideraría que eran indispensables para mantener el dominio sobre Italia, como se lo recomienda a su hijo Felipe II en sus Instrucciones de 1548:

… tener siempre alguna gente española en Italia[84]…

Y es que las limitaciones técnicas de la época daban tal oportunidad todavía a esas pequeñas formaciones de infantería militar, cuando ya había pasado la hora de la caballería y cuando aún no hacía sentir verdaderamente su peso la artillería.

¿Dónde se reclutaban los tercios viejos? ¿Cuál era su cantera? En principio, en la Corona de Castilla, Hemos podido comprobar en la documentación de Simancas que el tambor del sargento reclutador resonaba sobre todo en las dos mesetas, en Extremadura y en la alta Andalucía, aunque también mandaba contingentes de cuando en cuando la Asturias campesina. Pero sobre todo era la tierra de los pastores trashumantes la que nutría mayoritariamente a los tercios viejos, de igual modo que era la tierra por excelencia de los conquistadores. Como anotó certeramente Carande, aquellos pastores eran los que más fácilmente se convertían en fieros soldados y en duros conquistadores.

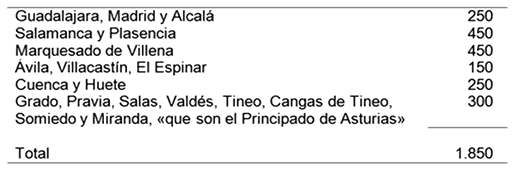

Veamos algunos ejemplos. En 1548 se ordena un reclutamiento a cargo de cuatro capitanes, cuyos nombres conocemos: Francisco de Zapata Osorio, Álvaro de Grijalba, Diego Alvarado y Andrés Palomo. Se les asignaban zonas concretas y número de las levas, que eran

Y la documentación nos da otra pista, pues en el caso de Asturias nos señala que los reclutas debían ser pagados por las villas del Principado, lo que nos da un modelo de ejército a mitad de camino entre el medieval y el moderno, pues si aquellos bisoños se integran en los tercios viejos, su paga no corría siempre a cargo de la Corona[85].

Ésos eran los soldados nuevos, los que en Italia llamaban «bisoños» (bisognos)[86], que el Consejo de Guerra tenía buen cuidado de darles un período de integración, intercalándolos con los veteranos de los tercios viejos en Italia; la tierra que venía a ser, para ellos, como la escuela del arte militar.

Los tercios viejos cobraban también su paga, pero no tan crecida como los mercenarios alemanes (los lansquenetes) o suizos, de los que, además, les distinguía aquello que ya hemos señalado: que ellos sólo servían al Rey de España, y, también, su patriotismo, como cuando en la campaña napolitana de 1528 renunciaron a exigir su inmediata paga, para que les fuese abonada a los otros mercenarios extranjeros.

Y hemos dejado aparte, porque su importancia era menor, las otras formaciones militares, como la caballería y la artillería.

En cuanto a la caballería se tenía, sin embargo, cierto cuidado con ella, como lo demuestra el hecho de que en tiempos de guerra se prohibía la exportación de caballos, en especial los andaluces, que eran muy apreciados. De todas formas, la caballería española del Quinientos no podía medirse con la francesa, de gran tradición bajomedieval, la caballería pesada francesa, cuyo modelo era el llamado «hombre de armas» o «gente de armas» (el «gendarme» citado en la documentación de la época). Era la verdadera fuerza del ejército francés, cuya primera acometida tanto temía Carlos V.

Y si os quiere mover guerra en la parte de Italia —advertía a su hijo en 1548— teméis el dicho Estado de Milán fortificado…, y se podrá defender del primer ímpetu, que es lo que más se debe temer del francés[87]…

Aunque Carlos V alude a una primera fase de la guerra, también podría decir algo similar respecto al comienzo de una batalla, donde la carga de la caballería pesada francesa era lo más temible. Frente a ella, la caballería pesada del ejército imperial estaba integrada casi exclusivamente por flamencos y alemanes. De hecho, en el recuento de la caballería pesada que entró en guerra en aquella ocasión nos encontramos con estos efectivos: 7000 flamencos y 3000 alemanes, y ningún español[88].

Tampoco poseía la Monarquía católica caballería ligera española, acudiendo por ello a reclutar húngaros y croatas, como ocurrió en la citada guerra contra la Liga de Schmalkalden; siendo claramente distintas las funciones de la una y de la otra, pues si la pesada era la empleada en el pleno del combate, la segunda tenía por misiones, ya la exploración en las marchas del ejército, ya perseguir al enemigo y consumar la victoria.

Ahora bien, ésa caballería imperial también estaba atenta a las novedades bélicas. Pues fue la primera que modernizó su armamento, dotándola de armas de fuego, que además resultaron decisivas en su primer combate, sorprendiendo al enemigo. Tal ocurrió en la campaña de 1544, cuando Carlos V emprendió una ofensiva sobre París, lo que el Emperador recordaría en sus Memorias, y de esta forma:

Y así, pasando por Vitry, S.M. se asentó junto a Châlons en la Champagne, donde tuvo algunas buenas escaramuzas, en las que los franceses no ganaron nada ni quedaron muy contentos de los pistoletes o pequeños arcabuces de los alemanes [imperiales] a caballo[89]…

Tampoco era fuerte la artillería propiamente española, teniendo que acudir en este terreno a la industria alemana. Precisamente, una de las partes más apreciadas del botín conseguido en la guerra contra la Liga de Schmalkalden fue la artillería tomada a los príncipes luteranos alemanes, enviada en buena parte a España para fortalecer la frontera con Francia, y el resto, al Milanesado, con igual propósito[90].

Evidentemente, las fundiciones de artillería hispanas, como las existentes en San Sebastián, Burgos, Sevilla y Barcelona, eran muy inferiores a las alemanas. Sin embargo, conviene señalar que también en el campo de la artillería se estuvo al tanto de las posibles novedades bélicas, como lo prueba el que fueron los artilleros españoles los primeros en emplear en esta época un nuevo proyectil, la bomba, cuya invención se atribuye al fundidor español Simón, y que ya empezaría a emplear Alejandro Farnesio en sus campañas de los Países Bajos; como también sería la artillería de la Monarquía católica hispana la primera en disparar la llamada «bala de iluminación», un sencillo dispositivo que consistía en una bala envuelta en estopa que, al incendiarse, iluminaba el campo enemigo, permitiendo conocer su disposición y sus posibles intentos nocturnos.

Y debiérase añadir que fue un español, Pedro Navarro, el primero y más destacado en el arte de las minas y contraminas, que sería también una verdadera novedad de aquel siglo.

Al igual que en la caballería, también cabe distinguir en la artillería de la época dos tipos distintos: la pesada, buena para batir las murallas enemigas, y la ligera o de campaña. De ellas, la única verdaderamente eficaz era la primera, pues la artillería ligera todavía no había alcanzado un grado de eficiencia que le hiciera ser un factor importante en las batallas. Incluso la pesada, empleada en campaña, tenía entonces escaso valor, de modo que Carlos V nos recuerda en sus Memorias cómo aguantó en la campaña de 1546 el fuego artillero enemigo a campo abierto, recibiendo 900 tiros «de artillería gruesa», y sin contar con abrigo alguno. Y comenta:

… y por la gracia de Dios, la dicha artillería no hizo gran daño[91]…

En conjunto, puede afirmarse que, en lo que se refería al ejército de tierra, la Monarquía católica estaba a la cabeza de su tiempo, y de ahí la fama de invencible que adquirió, en particular por la fiereza de sus tercios viejos, que parecían vencer cualquier obstáculo; lo que les daba aquella particular arrogancia (tan aborrecida, por otra parte, por sus adversarios), como cuando a Álvaro de Sande, al atravesar el norte de Italia, se le advirtió que no se le toleraría su paso por ciertos lugares del ducado de Urbino. «Reíme…». Tal fue su réplica.

Por lo tanto, un instrumento armado que permite a la Monarquía católica imponer su ley en Europa. Y la Corona comprende que no puede abandonar a su suerte a los veteranos que, viejos e impedidos, regresaban a España, tras haber servido largos años en la guerra. Desde mediados de la centuria existía ya una ayuda de la Hacienda Real para los tales, como lo demuestra la cédula regia de 9 de septiembre de 1555 a favor de los soldados que hubieren servido más de diez años y siendo pobres, con unos bienes raíces no superiores a los 400 ducados y estuvieran viejos o impedidos, cobrasen la tercera parte de sus pagas[92].

En más de una ocasión hemos aludido a la importancia del ejército de la Monarquía católica como el verdadero sostén de aquel imperio. Habría que añadir que sus frecuentes victorias podían llevar con exceso al Rey, y de hecho le llevaron, a emplear el argumento militar, cuando en ocasiones debieran haber sido otros los manejados; baste recordar la crisis de 1567 en los Países Bajos, con la decisión, tan discutible, de mandar al duque de Alba al frente de los tercios viejos.

Por otra parte, añadiría que se observan ciertas diferencias entre los tiempos de Carlos V y los de Felipe II; como si se apreciara una mayor euforia en la época carolina. Y la razón estaría tanto por los objetivos que se fijan como por la forma en que se acometen.

Carlos V es el Emperador de la cristiandad, por cuya circunstancia se entiende que ha de asumir ciertas responsabilidades. Como tal, se le ve una y otra vez acometer empresas con caracteres de auténticas cruzadas, como las que lleva a cabo contra el Turco; y eso, en la España que tenía tan cercanos los tiempos del final de la Reconquista contra el reino musulmán de Granada, no podía menos de encontrar un eco favorable. Pero además se le ve asumir los riesgos de aquellas guerras, convirtiéndose en el primer soldado de sus tropas. Es el rey-soldado, en lo que venía a imitar a Fernando el Católico en la etapa inicial de su reinado, a quien se le reconocía el gran mérito de la toma de Granada. Y esa presencia del rey-emperador en las campañas era una de las cosas por las que tan alta se mostraba la moral de su ejército, como cuando los tercios viejos, enardecidos por la vista del Emperador, tomaron al asalto y en unas horas unas fortalezas que la gente tenía por inexpugnables, en la campaña del verano de 1543 contra el duque de Clèves; o cuando, cuatro años más tarde, esos mismos soldados de los tercios viejos fueron capaces de lanzarse en abril a las aguas semiheladas del Elba, con las espadas en la boca, para sorprender al enemigo apostado en la otra orilla, consiguiendo así la victoria de Mühlberg.

Nada de eso iba a verse bajo Felipe II, que tenía otra concepción de cómo debían afrontarse las guerras: para eso estaban sus generales, como veremos que, a fines de su reinado, aconsejaría a su yerno el duque de Saboya.

Una actitud que podría parecer muy moderna, pero que en realidad venía a desvirtuar lo que suponía el estilo de las monarquías autoritarias, como era la católica, donde el pueblo admitía ese absolutismo del Rey siempre que asumiera personalmente sus deberes como gobernante, viendo en él al mejor alcalde para impartir en última instancia justicia y al gran capitán de sus ejércitos para defender mejor al reino de sus enemigos.

Hemos dado preferencia al ejército, y dentro de él a los tercios viejos, porque los consideramos el verdadero instrumento armado de la Monarquía católica en su proyección al exterior, que la hace tan poderosa, y que, en un momento de emergencia, también podría serlo en el interior, para demostrar que nadie podía retar a la Corona sin un severo correctivo.

Evidentemente, la maquinaria bélica no se limitaba al ejército, por lo que habría que hacer referencia también a la marina. Ahora bien, la marina de guerra estaba en el siglo XVI en un período de germinación. La Monarquía católica en un principio sólo sentía necesidad, a ese respecto, de defender sus costas mediterráneas de los asaltos de los corsarios berberiscos, y en particular de la enemiga de Barbarroja, desde su enclave de Argel, y, por supuesto, de mantener abiertas las rutas marítimas con sus dominios de Italia. Existirá, por tanto, un constante forcejeo por el control del Mediterráneo occidental, donde la Monarquía no sólo tendrá que luchar con Barbarroja, sino también con la Francia de Francisco I.

Para esa necesidad, la Monarquía tendrá en servicio un cierto número de galeras, que vigilaban sobre todo el Levante español o que servían de protección a las naves que pasaban de España hombres o dinero con destino a Italia. Y lo cierto es que las partidas de Hacienda constatan la atención prestada a esas galeras de España, mandadas por un general de la Mar (un cargo importante, sin duda; en su día, lo desempeñaría nada menos que don Juan de Austria). Pero su coste era muy elevado, como veremos en el capítulo siguiente dedicado a la financiación del Imperio; de forma que apenas si se llegaba a las dos docenas de galeras, cifra muy inferior a la que podía poner en el mar la marina turca. De ahí que Carlos V se valga del auxilio de la marina genovesa de los Doria y que se limite generalmente a una acción defensiva.

De modo que, cuando proyecta una ofensiva, negocie una alianza con otras potencias cristianas, como lo haría con la llamada Santa Liga de 1538, con Venecia y el Papa.

Ahora bien, ese acuerdo con la marina genovesa, que a mediados de siglo recibía 129 000 ducados anuales para el mantenimiento de una flota de 21 galeras, si ayudó a mantener Italia bajo el predominio de España, también tuvo sus efectos negativos, al renunciar la Monarquía a un esfuerzo propio, promoviendo más enérgicamente a la marina catalana, que tan brillante papel había tenido en la Baja Edad Media.

En ese sentido, no cabe duda de que Barcelona fue postergada frente a Génova y que se perdió una buena ocasión para interesar a Cataluña en las empresas generales de la Monarquía.

Estaba también la marina de guerra del Océano, pero tan en sus inicios, que era frecuente acudir al embargo de naves particulares de mercaderes para completar la armada.

En todo caso, esa marina estaba servida por galeones con dos misiones: proteger la ruta de las Indias Occidentales y combatir a los corsarios de las naciones rivales de la Europa occidental, preferentemente franceses e ingleses. Y en ese sentido, puede afirmarse que el sistema funcionó razonablemente bien, en cuanto a la protección de las flotas de Indias, y con altibajos en cuanto a la lucha con las potencias marítimas, porque se descuidó un aspecto tan importante como la modernización de las naves, de acuerdo con los avances de la técnica náutica bélica en los dos aspectos básicos: la velocidad y la potencia de fuego.

Sería un proceso lento, pero muy grave. Todavía, en la década de los sesenta, las naves de Pedro Menéndez de Avilés se impondrían a las francesas en su lucha por el control de la Florida; veinte años después, nada se podría hacer contra la armada inglesa de la reina Isabel.

Por lo tanto, la Monarquía tendría formidablemente dispuesto su ejército de tierra, y al poder mantener los cuadros de soldados y oficiales de sus tercios viejos y armarlos con la industria de guerra nacional, demostraría lo que en verdad era: una primera potencia terrestre, al modo de la antigua Roma. Y dentro de esa potencia, Castilla, la Castilla meseteña, sería el alma de ese Imperio. Pero la Monarquía no sería capaz de hacer algo similar en el mar, y lo acabaría pagando.

También aquí Castilla, la Castilla de pastores trashumantes, soldados de los tercios viejos y conquistadores de Ultramar, daría su estampa, mostrando sus ventajas y sus carencias, que serían las del Imperio que forjó a su imagen y semejanza.