7 LA TIERRA Y EL HOMBRE

Al trazar la biografía de un gran personaje se tiende a entrar de inmediato en los avatares de su vida, tanto la familiar y privada como la pública y política; olvidando así algo fundamental: que para comprender su personalidad hay que empezar teniendo en cuenta la época en que vive. Y una de las notas básicas, uno de los condicionantes decisivos es, sin duda, el que se refiere al propio territorio, tanto por lo que permanece como por lo que cambia.

En efecto, acudir a la tierra es el modo más seguro, más directo y más inmediato de evocar un pasado. La tierra es el gran testigo, que ha visto nacer y morir a grandes y menudos y el ir y venir de los viajeros: estudiantes y clérigos, comerciantes y diplomáticos, cortesanos y soldados. Y también, claro, de los propios reyes. Aunque también, en su caso, la quietud traiga otras reflexiones, pues de igual modo que solemos decir que el silencio habla, también podríamos señalar que hay lugares que evocan la inmovilidad, y de ellos uno de los más significativos es precisamente El Escorial.

La tierra como el gran testigo, cierto. Pero con una importante salvedad: el hombre del Quinientos, incluido el propio rey Felipe II, no tiene con esa tierra la misma relación que existe hoy en día. En primer lugar, por la distinta densidad. Para una España de siete millones de habitantes, ese territorio está, en muchas zonas, semidesértico, con todo lo que eso supone: un alto riesgo para el viajero, máxime cuando ese viajero tarda tanto en franquearlo. Las dos mesetas castellanas, con sus 200 000 kilómetros cuadrados (aproximadamente) y con sus 350 000 hogares, concentrados en pueblos, dejando grandes espacios vacíos, nos da ya una nota de cuán majestuosa e imponente podía presentarse la naturaleza ante el hombre que se decidía a franquearla, teniendo en cuenta, además, que las distancias a recorrer había que medirlas por jomadas. Hoy pensamos que Salamanca y Zamora están prácticamente unidas con sus 60 kilómetros que las separan, o, lo que es igual, a menos de una hora; entonces se medía por leguas y esas cinco leguas venían a suponer dos días de marcha.

Había que hacer un alto en el camino, como lo hizo aquel cortejo en el que iba doña Berenguela, la madre de Fernando III el Santo, en el mes de junio de 1201, refugiándose en el monasterio que había entonces en los montes de Valparaíso, donde nacería el futuro conquistador de Córdoba y Sevilla. La dificultad en franquear las distancias, con una técnica que en tierra no había variado desde los tiempos más remotos, en cuanto a la velocidad (sí en cuanto a la comodidad; recuérdese la carroza con ballestas en que se desplazó Felipe II en su viaje a Lisboa), suponía que el viajero tuviese que pensar en algo más que en el punto de destino. Valladolid estaba separado de Madrid por unas treinta leguas, lo cual quería decir unas siete jornadas, y una de ellas muy penosa, en especial en invierno, pues había que pasar el puerto de Guadarrama.

Las velocidades máximas en tierra eran las conseguidas por el correo del Rey: el servicio de postas, que permitía alcanzar hasta 135 kilómetros sobre la base del relevo del caballo y del jinete en las rutas preparadas para ello, la de las grandes rutas internacionales europeas, como el servicio entre Milán y Bruselas. Pero, por lo demás, y es otro dato a tener en cuenta, un hombre podía escapar fácilmente de sus perseguidores, siempre y cuando les llevara algunas horas de ventaja, porque no había forma de avisar a las autoridades intermedias para que establecieran controles: de ahí la importancia de ese tiempo que Juana Coello supo obtener cuando montó la fuga de su marido Antonio Pérez y por qué el famoso desleal secretario pudo alcanzar, sin dificultad, el reino de Aragón y refugiarse en Zaragoza, pese a las 50 leguas que separaban Madrid de la capital del Ebro, lo que, al menos, llevaría entre seis y siete jornadas.

No sólo debía tenerse en cuenta el punto de destino, sino que había que contar con el trayecto, con esa naturaleza que acompaña al viajero que parece inmutable y que puede esconder tantos riesgos. De ahí las oraciones cotidianas con que las gentes temerosas de Dios que no solían salir de sus hogares pedían por el caminante.

Y eso no era nada, si se comparaba con los riesgos que se afrontaban cuando era preciso embarcarse en aquellas naves, verdaderas cáscaras de nuez, si se quería ir a Italia o a los Países Bajos. Entonces era preciso hacer testamento, porque el peligro de la vida era cierto. Y no digamos si el viajero había de ir a las Indias, eso era ya cosa para los aventureros o para los que estaban obligados por sus funciones; en todo caso, que el virrey del Perú tuviese un sueldo que doblaba al que gozaban los virreyes de Italia ya indica algo; también el Estado reconocía lo que suponía la distancia.

La tierra tiene también otra lectura: su dudosa seguridad. En una época de continuas luchas, en unos tiempos en los que el derecho de gentes era apenas un tanteo de los teóricos, como hacían los frailes de Salamanca, la realidad constante era la inseguridad, sobre todo en ese ámbito donde chocaban las civilizaciones contrapuestas y rivales (la cristiana y la musulmana), como ocurría en el Mediterráneo. Dado que el hombre era una de las posibles riquezas, los golpes de mano eran constantes. Los audaces argelinos, desembarcando en cualquier punto del Levante español, se hacían con un preciado botín: los cautivos cristianos. Y contra esas agresiones cabían pocos remedios. También las costas del Norte sufrían las incursiones de franceses e ingleses, los seculares rivales de España en la Edad Moderna. Y también sus costas sufrían esos resultados que trataban de combatir, en ocasiones con excesos, como aquellos luarqueses que en 1543 cogieron prisioneros a varios de los franceses que les habían atacado y, enrabietados, los desorejaron; de lo que Femando de Valdés, el inquisidor, entonces presidente del Consejo Real, daría cuenta a Carlos V, en estos términos:

… me han dicho que en un puerto de Asturias, que se dice Luarca, llegaron unas galeras de la armada francesa a combatir y los del lugar se defendieron y echaron al fondo la una dellas y tomaron nueve franceses, y dízenme que los açotaron y desorejaron…

Y Fernando de Valdés, el terrible inquisidor, comenta, en esta ocasión, compasivo:

… que a mi paresçer fue mal hecho[177]…

Por lo tanto, la costa era una zona insegura, particularmente en Levante o Mediodía, donde sus habitantes nunca tenían cierto si despertaban como habían anochecido, si en cualquier momento pasaban de libres a cautivos y de sus hogares a las mazmorras de cualquier punto de la costa norteafricana; riesgos que, aunque menores, también afectaban, como hemos visto, a los que vivían en la cornisa cantábrica.

Sólo había una tierra segura por excelencia: la meseta. Castilla era a modo de un impresionante castillo, era la altiplanicie rodeada de elevadas montañas, al resguardo de cualquier golpe enemigo. Circunstancia que hay que tener en cuenta como la que condicionó la decisión de Felipe II para poner su corte en Madrid, convirtiendo a la Villa en capital de la Monarquía.

Madrid era el centro casi exacto de la Península y esto también había que tenerlo en cuenta en una Monarquía disparada a los cuatro vientos; pero, sobre todo, era segura.

Y de ese modo, como hemos de ver, Madrid, con su prolongación de El Escorial, se convirtió en el refugio del Rey. Además, los aires serranos la limpiaban cuando había amagos de peste, o, al menos, ésa era la creencia. Jerónimo de Quintana, en sus loas a Madrid, no se cansaría de repetirlo: esa Villa de aires limpios y saludables era donde Carlos V había recobrado la salud y Villa ya preferida por el Emperador.

Algo había, sin embargo, que marcaba que aquella España estaba perdiendo el tren de la modernidad, en ese aspecto de las comunicaciones, pues en tierra había una posibilidad de mejorarlas, haciéndolas más confortables y baratas, cosa muy importante. Pero ¿cómo?: utilizando y limpiando sus vías fluviales. Carlos V recordaba siempre en sus últimos años —y es preciso referirse otra vez al Emperador— su experiencia cuando en junio de 1550 se trasladó por el Rin, tan grata y cómodamente, que pudo aprovechar para dictar sus célebres memorias a su secretario Van Male:

Esta historia es la que yo hice en romance, quando venimos por el Rhin[178]…

Sí, la Europa occidental y central estaban surcadas por grandes ríos navegables, bien aprovechados por aquellos hombres. ¿Y cómo estaba España? La España del Quinientos tenía un sistema de comunicaciones que buscaba las costas del Norte o las del Éste, pero siempre a contrapelo de sus grandes ríos, que en las dos mesetas se lanzan hacia Poniente; de ahí el nulo aprovechamiento de la navegación fluvial, salvo en el Guadalquivir, sobre todo entre Córdoba y Sevilla.

Algo observado por los contemporáneos y de lo que Luis de Ortiz se lamentaría amargamente en su Memorial enviado al Rey —a Felipe II, por supuesto— en 1558, en el que le advierte:

En Flandes, Italia y otras partes extrañas destos Reinos tienen por grande negocio facer los ríos navegables… para que con poca costa se traigan de unas partes a otras las cosas necesarias a la república…

Y en España, ¿se tenía tal precaución? ¿Se procuraba también tener esas ventajas? ¡En absoluto! Y Luis de Ortiz se quejaría por ello, porque comprendía la gravedad de ese desinterés:

… lo cual en España es al contrario, que todo se hace sin ingenio, en bestias y carretas, a poder de dineros y costas[179]…

Y ésa sí que era grave acusación formulada por un hombre de mediados del Quinientos —un técnico en las cuestiones económicas, pues Luis de Ortiz era contador— a Felipe II: en España todo se hacía sin ingenio.

Veamos ahora los factores que han de tenerse en cuenta de aquella España del Quinientos, uno inmutable, el otro relacionado con la época: la extensión y la densidad.

En cuanto a la extensión, los datos son bien reveladores: la Corona de Castilla contaba con unos 355 000 kilómetros cuadrados, en números redondos, mientras que la Corona de Aragón andaba por los 110 000. Y esto es importante señalarlo, sobre todo cuando estaba tan reciente la unión de las dos Coronas con los Reyes Católicos: apenas veinticinco años —Fernando el Católico sucede a su padre Juan II como Rey de Aragón en 1479—, cuando accede al trono de Castilla Juana la Loca y cuando el propio Fernando el Católico pone en peligro aquella unión con su segunda boda con Germana de Foix, enlace que llevaba inserta en los capítulos matrimoniales la cláusula de que si había descendencia ésa heredaría los reinos aragoneses (Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca). Quiero decir que la desproporción entre ambas masas territoriales y el hecho de triplicar la Corona de Castilla a la de Aragón tenía que sentirse a la hora de las decisiones finales: el peso del castellano era claro y terminante. De igual modo, habría que señalar algo similar dentro de la Corona de Castilla, donde las dos mesetas, con Extremadura, suponían 211 000 kilómetros cuadrados. Es la altiplanicie la que hace sentir su protagonismo, con la añadidura, cierto, de Andalucía, por ser tan opulenta y por tener la gran fachada marítima tanto hacia las rutas oceánicas como hacia las mediterráneas y más concretamente hacia las costas norteafricanas.

Y a ello había que añadir otro factor importante: la altiplanicie, la meseta, no era fértil, pero era segura. Y aunque no era fértil, sí que producía en abundancia algunos de los productos básicos en aquella economía preindustrial: trigo, vino, lana. Se defendía con el trigo, tenía excedentes de vino y era primera potencia en cuanto a lo que se refería a la producción de la famosa lana de la oveja merina, lana que se disputaban los telares del norte de Italia y de los Países Bajos, y que no tenía rival, ni en calidad ni en cantidad, en el resto de la Europa occidental. He ahí uno de los fundamentos de la importancia internacional de las famosas ferias castellanas de Medina del Campo y de Medina de Rioseco, así como del Consulado de Burgos, que controlaba el comercio de aquella lana castellana.

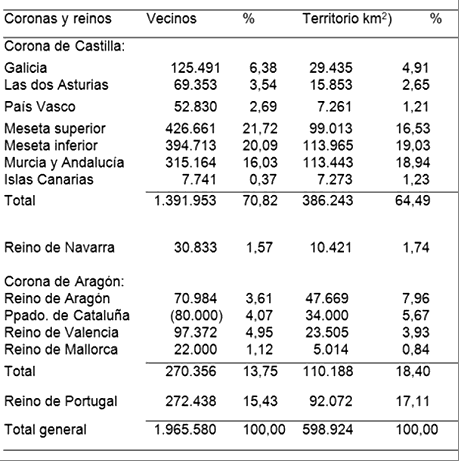

Tenemos, pues, a una Corona de Castilla que superaba con mucho, por su territorio, a la Corona de Aragón. También lo hacía en cuanto a población, como puede verse en el cuadro de la página siguiente.

Por tanto, también aquí la población de la Corona de Castilla superaba con creces a la de la Corona de Aragón, hasta el punto de quintuplicarla. Son datos que explican sobradamente que la unión de las dos Coronas no se hiciera a un nivel de igualdad. Cierto que los Fueros aragoneses bien defendidos por las Cortes de cada uno de sus reinos amparaban a sus habitantes de los abusos del Rey, pero las grandes decisiones de la Monarquía en el ámbito de la política internacional tendrán un signo marcadamente castellano, aumentado por el hecho de la castellanización de la dinastía, operada con el paso de Carlos V a Felipe II. Carlos V sería más cosmopolita que su hijo y eso le haría más cercano a las otras partes de su Imperio (sabido es el alborozo con que los catalanes acogen su reinado). Felipe II era ya un castellano viejo nacido en Valladolid que pondría su corte en Madrid y su refugio en El Escorial, de cuya zona apenas si saldría a partir de 1561, y eso también acabaría notándose.

Población de la monarquía católica (finales del siglo XVI).

Pero territorio y población es un tema que obliga a otros planteamientos complementarios, tales como con qué tipo de población nos encontramos (urbana o rural; ambas, por supuesto, pero en qué proporciones), así como la cuestión capital del reparto de la tierra, lo que lleva consigo la referencia a la diferencia básica de aquella España del Antiguo Régimen: la existencia del señorío.

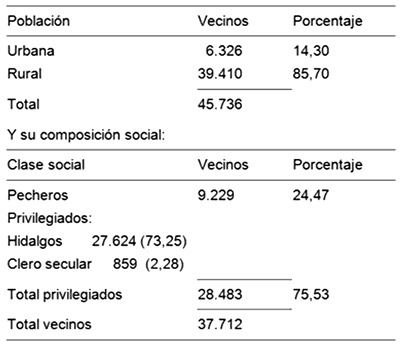

No es fácil dilucidar con precisión ese aspecto del tipo de población urbana o rural; yo lo intenté para la Corona de Castilla, encontrándome con estos datos provisionales (y, sin duda, sujetos a revisiones); para establecerlos me atuve a los siguientes criterios: monumentalidad del lugar y profesiones primordiales de sus vecinos.

¿Con qué me encontré?

Veámoslo región por región[180].

Reino de Galicia

Principado de Asturias

Trasmiera (Santander).

Reino de León

Castilla la Vieja (zona meseteña).

Castilla la Nueva

Extremadura

Reino de Murcia

Andalucía Occidental

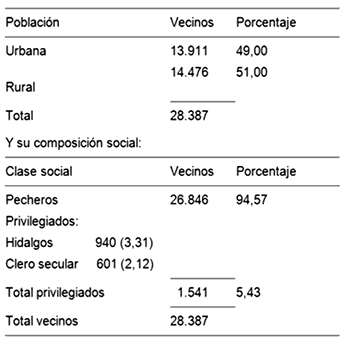

Por lo tanto, cuando franqueamos de Norte a Sur esa Corona de Castilla en el Quinientos nos encontramos con dos variantes en marcado contraste: el mundo urbano frente al rural y los sectores privilegiados frente a la masa pechera. Una sola ciudad como Toledo albergaba tanta población —de claro signo urbano— como la que daban con ese tono las dos Asturias; otra, como Sevilla, venía a contener casi tanta como el reino de Galicia. Y las diferencias se van incrementando de Norte a Mediodía: en tomo a un 15 por 100 de población urbana en el Norte (incluido el reino de León), un 20 por 100 en las dos Castillas y Extremadura, un 40 por 100 en el reino de Murcia y alcanzando un 50 por 100 en Andalucía occidental.

También aumenta el número de pecheros de Norte a Sur. Si en las dos Asturias apenas si alcanza el 25 por 100, en la meseta norte ya es sobre el 85 por 100, el 89 en Castilla la Nueva y más del 94 por 100 en el resto, desde Extremadura hasta Andalucía occidental.

Es asimismo interesante confrontar el comportamiento del hidalgo, que si en la cornisa norte (incluido León) es de tipo rural, llega al 33 por 100 en Castilla la Vieja. Pero es al sur del Sistema Central donde se invierten claramente las proporciones: en Castilla la Nueva los hidalgos «rurales» —entre ellos, Don Quijote— ya no son más que la cuarta parte de los urbanos, y en Andalucía occidental, prácticamente desaparecen: 53 «rurales» frente a más de 6000 urbanos.

¿Estamos ante una deserción de ese sector social de sus raíces agrarias? Pues también la podemos apreciar en el clero, en ese ir de Norte a Sur.

En efecto, si el clero secular rural triplica al urbano en la meseta superior, ya no es más que el doble en la inferior, siendo superados en los reinos del Sur por los urbanos.

Esto bien merece alguna reflexión: el hidalgo y el cura rural (tal como los que aparecen en la inmortal obra cervantina), al verse tentados por la ciudad, con ese absentismo del campo producen un vacío. El campo empieza a perder sus grupos dirigentes, quedando más a merced de los abusos de los grandes señores, en especial, claro, en los territorios de señorío, incluyendo a los de las Órdenes Militares. ¿Quién se enfrenta con el comendador de Ocaña? ¿Quién con el de Fuenteovejuna? Un pueblo desesperado, un pueblo descabezado, que encontrará su mejor defensa en el agrupamiento colectivo, en ese grito: «¡Todos a una, Fuenteovejuna!».

Mas, frente a los heroísmos aislados, ¡cuántas afrentas, cuántos atropellos, cuántos desmanes!

El campo versus la ciudad, un campo donde habita la mayoría de la población, lo que quiere decir que también esa población es mayoritariamente analfabeta, con todo lo que eso supone. Ahora bien, aquí las cifras deben matizarse. Los pocos habitantes que tenían la mayoría de las urbes —salvo el caso de Sevilla, Granada y Toledo, en la Corona de Castilla, y de Valencia y Barcelona, en la de Aragón— se compensaban por su importante función política y cultural. Así, Zamora, como Toro, tenían voz y voto en Cortes, junto a otras dieciséis ciudades y villas. Valladolid será cabeza de la Chancillería, Supremo Tribunal de Justicia al norte del Tajo —como Granada lo era para el sur—, y Salamanca ejercía un a modo de primacía cultural.

Y luego estaba el modus vivendi. ¡Qué contraste entre el mundo rural, tan tosco, tan deprimido, con tan nulos horizontes, y el urbano! Hay otro nivel, otra cultura —algo bien reflejado en el lenguaje, en ese trabucar constante de los vocablos que con tanta gracia recoge nuestro teatro clásico—, otro espíritu de libertad.

Quizá fuera sobre todo eso: el aire de libertad que se respira en la urbe, frente a la servidumbre del campesino, y no sólo el de las zonas señoriales, porque la tierra, sea cual fuese su signo social, también se convertía en opresora del que la trabajaba, con la pobre técnica del tiempo.

Con lo cual no queremos eludir esa grave cuestión: la de quién poseía la tierra. Algo que afectaba en torno al 80 por 100 de la población del Quinientos. Porque incluso con lo mucho que agobiaba al campesino el trabajo de su parcela, está claro que las cosas cambiaban sustancialmente cuando al menos tenía la ilusión de trabajar algo que era suyo, y no como siervo de la gleba.

Ciertamente, estamos ante un problema en primer lugar socioeconómico, pero que también roza lo político. Y no podía ser de otro modo. Dado que la economía hispana del Quinientos es fundamentalmente una economía que hunde sus raíces en lo agropecuario, y dado que su población está tan abrumadoramente vinculada a la tierra, su propia envergadura hace que traspase lo meramente socioeconómico y que repercuta con fuerza en lo político. Porque quien poseía la tierra, cuando eran grandes dominios, solía detentar también el control de la justicia; ésa era la característica del señorío pleno, como tendremos ocasión de ver.

Un poder formidable. Y quien tanto poder alcanza aspira, insoslayablemente, a intervenir con fuerza en la cosa pública, anhela también el poder político. De ahí las pugnas de la alta nobleza con el poder central, con el propio Rey.

Y todo sobre esa base: el dominio de la tierra.

De ahí que volvamos a nuestra primera pregunta: ¿quién poseía la tierra?

Aquí la presencia de la alta nobleza es de un calibre tal, que para un clásico de nuestra historia económica, Vicens Vives, podía cifrarse en estos términos: el 1,5 por 100 de la población poseía el 97 por 100 del territorio.

Lo cual apunta al gravísimo tema de nuestra economía: el latifundio.

Aun así, y con toda la prepotencia de los grandes señores, como detentadores de formidables señoríos, hoy estamos en condiciones de dar otras cifras que presentan un panorama del agro castellano menos sombrío.

Fue algo estudiado a través de los años cuarenta por un historiador, hoy más olvidado de lo que mereciera, Carmelo Viñas, en su libro El problema de la tierra en la España de los siglos XVI y XVII[181]. Años después, el importante material aportado por las Relaciones topográficas mandadas hacer por Felipe II permitió obrar con solidez al hispanista francés Noel Salomon. Y así surgió una obra maestra en su género: La vida rural castellana en tiempos de Felipe II[182], un libro en el que se estudia en profundidad el modelo rural de Castilla la Nueva. Añadamos, entre otros estudios posteriores, los de Ángel García Sanz para la provincia de Segovia[183], el de otro hispanista francés, Brumont, para Castilla la Vieja[184], y el de Alfredo Alvar para Madrid[185].

Tenemos la fortuna, como puede verse, de que tres de estos importantes estudios están centrados en el reinado de Felipe II. ¿Con qué nos encontramos? Brumont lo deja claro para la meseta superior: al menos el 50 por 100 de sus campesinos son propietarios. Algo que ya había constatado García Sanz para el caso de Segovia, incluso en mayor proporción, alcanzando el 65 por 100. Ahora bien, esas cifras descienden notoriamente al sur del Sistema Central: entre el 25 y el 30 por 100. Y todo hace pensar que la situación se agravaría en la zona andaluza. En contraste, la importancia del hidalgo rural en las dos Asturias permite apreciar aquí que el mapa agrario de la Corona de Castilla cambia notoriamente de Norte a Sur y que cuanto más avanzamos hacia el Mediodía más nos encontramos con un campesinado sujeto al señorío, bien de los grandes miembros de la alta nobleza —piénsese en el conde de Benavente en la meseta superior, en el duque del Infantado en la inferior, o en el duque de Medina-Sidonia para Andalucía occidental—, bien del alto clero —ejemplo más marcado, la Mesa arzobispal de Toledo—, bien de las Ordenes Militares, que extendían sus grandes dominios por Extremadura y por La Mancha.

A efectos fiscales, vemos Castilla dividida en 18 circunscripciones, que se corresponden con las 18 ciudades que tenían voz y voto en Cortes: las 13 principales ciudades meseteñas, a las que se sumaban las cabezas de los cinco reinos meridionales. Por el reino de León y Castilla la Vieja estaban: León, Burgos, Valladolid, Soria, Segovia, Ávila, Toro, Zamora y Salamanca. Por Castilla la Nueva: Toledo, Madrid, Guadalajara y Cuenca. En fin, por el Sur: Murcia, Jaén, Córdoba, Sevilla y Granada.

Se aprecia aquí que grandes zonas de la Corona castellana quedaban al margen, como todo el reino de Galicia o el principado de Asturias. Se entendía que la representación gallega la llevaba Zamora, como la de Asturias correspondía a León; pero en el orden gubernamental esa unión era ficticia, de forma que el corregidor de Asturias no dependía para nada del leonés, sino —claro está— directamente del Consejo Real. Aún más palmario era el caso en cuanto a Galicia, reino que contaba entonces con las seis provincias de Santiago, La Coruña-Betanzos, Lugo, Mondoñedo, Orense y Tuy, y a cuyo frente estaba un gobernador, de categoría superior, por tanto, al corregidor zamorano. En realidad, en Castilla lo que contaban eran sus 37 provincias, pues a las seis gallegas antes citadas hay que añadir Asturias y Trasmiera, en el Norte; Ponferrada, León, Benavente, Zamora, Toro, Salamanca, Burgos, Tierras del Condestable[186], Palencia, Valladolid, Soria, Segovia y Ávila, en la meseta superior; Madrid, Guadalajara, Cuenca, Huete, Toledo, Mesa arzobispal de Toledo, provincia de Castilla de la Orden de Santiago[187], La Mancha[188], Extremadura y provincia de León de la Orden de Santiago[189], en la meseta inferior; mientras en el Sur estaban: Murcia, Jaén, Córdoba, Sevilla, Calatrava de Andalucía y Granada. Éstos eran los 40 partidos que citan los documentos del tiempo.

Como puede verse, no pocas de esas provincias han perpetuado hasta hoy sus nombres, como en el caso de Asturias, León, Burgos, Salamanca, Madrid, Toledo, Cuenca y las cinco del Sur. En cambio, otras han desaparecido, como Toro, Huete y Calatrava de Andalucía. Casi todas tenían límites muy distintos, en todo caso, a las actuales, quizá con la única excepción de las Asturias de Oviedo, cuyos límites, por coincidir prácticamente con los accidentes geográficos (la ría del Eo, al Oeste; los puertos montañosos, al Sur), se han mantenido. Pero eso constituye, repito, la excepción. Así, el norte de la actual provincia de Madrid correspondía antes a Guadalajara, mientras Peñaranda y el Puente del Congosto eran abulenses. En contrapartida, El Barco no tenía entonces el sobrenombre de Ávila, puesto que pertenecía a Salamanca, lo mismo que Coria y Granadilla; esto es, Salamanca se extendía antes ampliamente por tierras actualmente cacereñas.

Teniendo todo esto en cuenta, se comprende el error de quienes, al hablar de la población castellana en el Quinientos, dan las cifras globales en mapas donde se recogen las actuales circunscripciones, producto de nuestra burocracia decimonónica, con lo cual se atreven incluso a marcar la densidad de cada provincia, sin tener en cuenta que esas cifras hay que referirlas a territorios muy distintos de los actuales.

Espacio y hombre. Para una España peninsular sensiblemente igual a la de nuestros días, tan sólo unos seis millones y medio a siete, en sus momentos de auge demográfico, que bajan a unos cuatro y medio en la época de la crisis del barroco, tras tantos desastres —crisis económica, pestes, derrotas militares—. Pocos hombres, diríamos, Y, sin embargo, esa escasa población trata de enseñorear media América y se debate en los campos de Europa y de África. Milagro humano llevado hasta límites inconcebibles que acabó agotando a la nación. De ahí, su paso brusco de primerísima potencia mundial a otra de tercer orden.

Pero eso es en el terreno político, porque en lo cultural, aun contra tantas adversidades, España dejará un legado espiritual, una especie de imperio del espíritu que aún perdura. Del imperio político nada queda, salvo el recuerdo; del ideológico y cultural, una cosecha espléndida que todavía alimenta nuestros espíritus.

Y de ello tendremos harta ocasión de hablar.

En todo caso, una tierra parca en hombres, que en las dos mesetas y Extremadura se caracteriza por poblaciones concentradas —frente a la dispersión del hábitat rural de la comisa cantábrica—, con grandes espacios semidesérticos.

Es una imagen que hay que tener en cuenta para comprender un fenómeno muy singular de la época, con notorias repercusiones en lo social y en lo económico: la existencia de la Mesta.

El «Honrado Concejo de la Mesta de los pastores de Castilla» nos trae de inmediato a la vista la estampa de inmensos rebaños de ovejas merinas recorriendo de Norte a Sur —o a la inversa— las dos mesetas, según lo imponía el girar de las estaciones, buscando así los frescos pastos de las montañas en verano, o los soleados del sur extremeño en el invierno. Una vida dura, que recuerda la advertencia del ama a Don Quijote:

¿Y podría vuestra merced pasar en el campo las siestas del verano, los serenos del invierno, el aullido de los lobos? No, por cierto; que éste es ejercicio y oficio de hombres robustos, curtidos y criados para tal ministerio casi desde las fajas y mantillas[190].

La importancia de la Mesta castellana estribaba por supuesto en la que tenía entonces la producción de lana, como materia prima insustituible para la confección de prendas de abrigo, tanto trajes como mantas. En ese terreno, ningún país de la Europa occidental podía competir con Castilla, por sus características climatológicas y por su gran extensión semidesértica que permitía la cría de varios millones de cabezas de oveja merina (la oveja que daba la lana más apreciada); para que tan impresionantes rebaños, divididos en varias cabañas, pudieran realizar ese nomadismo dos veces al año, en travesías que venían a durar en torno al mes, era preciso usar amplias cañadas, sólo pensables en territorios semidesérticos, como los que ofrecía esa Castilla en su banda occidental, entre los montes de León y las tierras bajas de Badajoz. O al Éste, entre la serranía de Cuenca y los refugios soleados al pie de Sierra Morena. En 1563, por lo tanto en pleno reinado de Felipe II, las cifras de las ovejas merinas trashumantes se calculaban en tomo a los dos millones y medio de cabezas, no siendo inferiores las de los rebaños estantes, afincados en los lugares meseteños; esto da idea de la importancia del sector, que alimentaba además la notable industria textil tan floreciente en Segovia y Cuenca, y el comercio de exportación de la lana, preferentemente por el Norte, a través del eje Burgos-Bilbao; Burgos, sede del Consulado de la lana, y Bilbao, como principal puerto por donde salía esa lana que demandaban los telares franceses y flamencos. Otra ruta era la que buscaba los puertos del Mediterráneo, en particular Cartagena, para llevar aquella preciada mercancía a los telares italianos, entre los que destacaban los florentinos.

Esa importancia no se escapaba a la atención de la Corona; de ahí que el principal cargo del Concejo de la Mesta, el alcalde entregador mayor, que en los tiempos bajomedievales había estado vinculado a un miembro de la alta nobleza —los condes de Buendía—, pasase bajo los Reyes Católicos al Consejo Real y detentado por el consejero más antiguo; todo un signo revelador del avance de la Monarquía autoritaria en la España del Quinientos.

Y una última reflexión: que un personaje como Carlos V fuese al tiempo rey de Castilla y conde de Flandes, no hacía sino confirmar en la cúpula lo que estaba ocurriendo en la base: la estrecha conexión entre los súbditos de ambos países. Y de ello se beneficiarían los pañeros flamencos, al obtener, como hemos visto, un trato de favor al comprar la lana castellana.