10 EL MUNDO URBANO

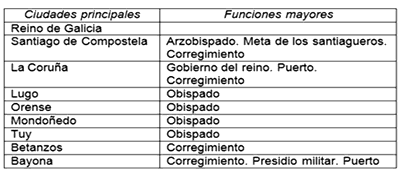

A continuación de la alta nobleza y del alto clero el poder más sobresaliente es el del patriciado urbano. Porque la ciudad ya de por sí detenta un poderío económico y cultural, como el lugar donde están los principales centros que dirigen el comercio, la industria y la cultura. Además, las 18 principales están unidas, por su vinculación a las Cortes de Castilla, alcanzando también un importante poder político, acaso no tan grande como las circunstancias parecía que se lo permitían, pero, desde luego, mayor de lo que algunos historiadores —obsesionados por la idea de una Monarquía absoluta y prepotente— le habían asignado. Y también hay que recordar que esas ciudades tienen un poder señorial, pues dominan amplios territorios comarcanos. Véase en el siguiente cuadro, donde se recogen las grandes ciudades y villas de la Corona de Castilla —entre ellas, las 18 que tenían voz y voto en Cortes—, con la tierra que señoreaban:

Corona de Castilla

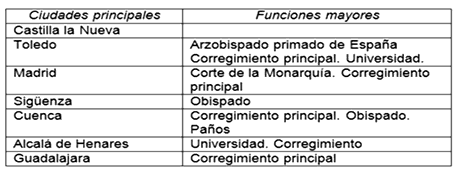

Aunque nos faltan algunos datos sobre los señoríos de algunas importantes ciudades (Burgos, Segovia, Palencia, Sevilla y Granada), la relación nos permite ya algunas valiosas consideraciones. En primer lugar, que poblaciones que hoy se nos antojan de escasa cuantía tuvieron entonces cierta importancia, hasta ser cabezas de Corregimiento: tal es el caso de Huete, con no demasiados vecinos (1123), pero señoreando una amplia tierra nada menos que con 11 828 vecinos, la más importante de Castilla la Nueva detrás de Toledo. Algo similar podríamos decir de Ávila, en la meseta norte, que no podía competir con Segovia, centro pañero de primer orden, ni con Valladolid, con Universidad y sede de la Chancillería, pero sí por la fuerza que le daba señorear una tierra de más de 16 000 vecinos, la más importante en toda la Corona de Castilla. Por lo demás, las funciones acumuladas al más alto nivel marcan las diferencias.

Corona de Castilla [235]

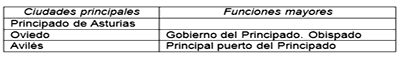

Cabría destacar, pues, en el reino de Galicia, a Santiago como arzobispado y centro de peregrinación para toda la Cristiandad «con el Sepulcro de Santiago Apóstol», y La Coruña, como principal Corregimiento y asiento del gobernador del reino y puerto de primer orden. En la adormecida Asturias, todavía Oviedo no tenía Universidad (la fundación del arzobispo Valdés no abriría sus puertas hasta el siglo XVIL), pero era la que enseñoreaba el Principado, con su Corregimiento, el único de la provincia; en todo caso, de sus puertos, el principal era Avilés (con las cercanas salinas), por encima de Gijón. En Trasmiera (o las Asturias de Santillana) destacaban las villas marineras (San Vicente, Santander, Castro-Urdiales y Laredo), siendo Laredo el principal puerto buscado por los pilotos que querían enlazar con Castilla. Por supuesto, del País Vasco sobresalen las tres cabezas (Bilbao, San Sebastián y Vitoria), lo mismo que en Navarra vemos a Pamplona. En la meseta superior, la acumulación de funciones hace sobresalir a Valladolid, con su Chancillería, o principal Tribunal de Justicia al norte del Tajo, con su asiento en las Cortes y con su Universidad, siendo además frecuentemente sede de la corte bajo los Reyes Católicos y Carlos V (no en vano nace allí Felipe II), de forma que se comprende que el Rey Prudente, que no emplazó allí su capital de la Monarquía, al menos consiguiera para ella un obispado en 1595. Del resto, a destacar las ciudades que tenían voz y voto en Cortes (León, Toro, Zamora, Salamanca, Burgos, Soria, Segovia y Ávila) y, entre ellas, a Burgos, que se consideraba la Caput Castellae, con arzobispado (uno de los cinco de la Corona de Castilla) y el Consulado de la lana, que controlaba el comercio de las lanas castellanas con el norte de Europa; también habría que citar a Salamanca (cuya Universidad era no sólo la más antigua, sino también la más famosa y concurrida) y a Segovia, por ser tan importante centro pañero.

En la meseta inferior, dos destacaban sobre todas: Toledo, cuyo arzobispo era el primado de España, y Madrid, tras convertirse en capital de la Monarquía.

En los cinco reinos del Sur, las cinco capitales de cada reino (Murcia, Jaén, Córdoba, Sevilla y Granada) y, entre ellas, evidentemente, Sevilla (que era una de las más importantes no ya de España, sino incluso de Europa). Sevilla reunía las condiciones de tener Audiencia independiente (a nivel judicial, por tanto, de las dos Chancillerías), Arzobispado —riquísimo, por otra parte—, Universidad, Corregimiento con sede en Cortes y, sobre todo, la Casa de Contratación, que la permitía controlar el comercio con las Indias Occidentales. Y después de Sevilla, Granada, por su valor estratégico, ya que tenía que vigilar un reino tan poblado de moriscos, que constituían una fuerte carga explosiva en constante alteración. Granada era, además, asiento de la otra Chancillería, que estaba gobernada por un capitán general —lo que daba idea del valor militar que le concedía la Monarquía—, y, en el orden religioso, por un arzobispo, de forma que tenía las mayores autoridades en cada sector de la vida. Añádase que gozaba de asiento en Cortes y que estaba orgullosa de su Universidad, fundada por Carlos V. Y es más, podemos afirmar que el incipiente turismo de la época ya tenía a Granada como una obligada visita de todo viajero que llegaba entonces a España.

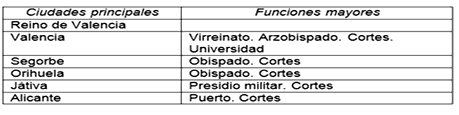

En cuanto al reino de Navarra y la Corona de Aragón, era tal la diferencia que existía entre las cabezas de los reinos y el resto de las poblaciones, que a Pamplona, Zaragoza, Barcelona, Valencia y Palma de Mallorca sólo cabría añadir Tarragona, cabeza del arzobispado más antiguo de España.

Ésas eran las principales ciudades de la España del Quinientos; no las que albergaban la mayor población —el país era fundamentalmente rural—, pero sí las más activas, el auténtico motor económico y cultural de aquella época.

¿Cómo era la vida en esos lugares? ¿Cuáles sus problemas y sus soluciones? Para ello nada como asomarse a una de ellas, a través de los censos de calle hita y los libros de acuerdos municipales.

Cojamos el mismo ejemplo de la capital de la Monarquía, el del Madrid de Felipe II.

Y una de las primeras notas que aparecen es el carácter semirrural que tenía entonces la Villa del Manzanares, que a mediados del siglo no tendría pasados los 5000 vecinos (en torno a los 20 000 habitantes), con la mayoría de las rúas sin empedrar, convertidas en barrizales en el invierno y asaz polvorientas en el verano, donde no era raro que apareciera cualquier tipo de animal doméstico, incluidos los de la vista baja, en términos clarinescos, de forma que los regidores de la Villa ordenarían que se mataran

… los puercos que estuvieren por las plazas e calles desta dicha Villa[236]…

¿Cuáles eran los principales problemas urbanos en la España del Quinientos? A través de la historia de Madrid son siempre los mismos: abastecimiento, limpieza, urbanismo, orden. Naturalmente, problemas agrandados cuando esa ciudad crece de pronto de modo desmesurado, como le ocurrió a Madrid al pasar a ser la corte de la Monarquía.

Los dos artículos que más preocupaban a los regidores, para el debido abastecimiento de la Villa, eran el trigo y la carne, y en especial el primero. Era norma general de las urbes bien gobernadas tener silos donde guardar el trigo para los años de escasez. No por otra razón un autor de aquel siglo, Pedro de Medina, nos ensalzará las bondades de Bilbao, en su libro de Grandezas de España, diciendo:

Hay en ella continuo gran depósito de trigo, en tal manera que nunca siente hambre[237]…

En Madrid, el rápido incremento de la población, al convertirse en corte a partir de 1561, obligó a una intervención del Consejo Real, para regularizar el suministro a los panaderos de 100 fanegas diarias de trigo a partir del 14 de mayo de 1562, cuando no hacía el año que la corte se había instalado en la Villa del Manzanares[238]. Evidentemente, la importancia cerealista de Castilla la Nueva facilitaba aquel mayor abastecimiento.

Otra cosa era lo que ocurría con la carne, que los asentistas tenían que comprar en las ferias extremeñas de Medellín y Trujillo, e incluso en Galicia[239].

Más fácil era la provisión del agua, porque Madrid, aunque el Manzanares solía llevar escaso caudal, se aliviaba entonces con una herencia de la época musulmana: los «viajes de agua», que eran capaces de aprovechar el agua de lluvia de zonas muy apartadas de Madrid; era el Madrid fundado sobre agua, según Gonzalo Fernández de Oviedo[240].

Si el abastecimiento del trigo y de la carne podía garantizarse con relativa eficacia, otra cosa era lo referente al pescado, en particular en los meses del estío, tan fuertes en Madrid, debido a la lejanía de los puertos de Galicia y a la pobre técnica de la época para conservar en buen estado la pesca durante tanto tiempo.

Y quizá también por ello en la dieta alimenticia de la España interior fuera tan raro el pescado, salvo en los tiempos de vigilia; o también el que los relatos literarios den tantas referencias a pescados en malas condiciones, comida de desecho para los pobres, con tanto peligro para su salud, luchando entre el hambre y la intoxicación.

En todo caso, aquí sí que es conveniente destacar que las ciudades más importantes señoreaban un territorio, lo que viene reflejado en los documentos del tiempo como la ciudad «y su tierra». Será de esa tierra de donde la población obtendrá la mayor parte de su abastecimiento en carne, trigo, leche y verduras, sin olvidar algo básico para afrontar el invierno: la leña con que encender los hogares y caldear las viviendas, cuando no para construirlas.

El problema de la limpieza no era pequeño en un Madrid que carecía de alcantarillado y que no podía fiarse del Manzanares para que le aliviara de sus inmundicias. Sospecho que la toponimia nos da una de las claves en ese lugar cercano a la capital de nombre tan expresivo: Vaciamadrid. Lo cierto es que los viajeros alababan una ciudad como Barcelona por su alcantarillado, o a Valladolid, bordeada por un gran río —el Pisuerga— y con otro exiguo, el Esgueva, que, al cruzarla, sería el aliviadero para que las aguas sucias acabasen en el Pisuerga. Agustín de Rojas, en su libro El viaje entretenido, comentará de Valladolid:

… podréis gozar algunos ratos del Pisuerga, que es un famoso río, aunque, sin éste, hay otro riachuelo que se llama Esgueva, que es el que tiene a su cargo la limpieza de la ciudad[241]…

Hoy, el Esgueva ha sido canalizado y desviado, pero las calles que bordean su antiguo cauce siguen llevando nombres tan populares y tan ilustrativos como Cantarranas y Cantarranillas.

En definitiva, era muy conveniente el asentamiento urbano sobre la confluencia de dos ríos, y en ese sentido hay que considerar privilegiadas a ciudades como León, con el Bernesga y el Torío, o como Cuenca, con el Júcar y el Huécar. Y aun así, deshacerse de la basura era un arduo problema, resuelto malamente arrojándola fuera de las murallas que entonces defendían las urbes; basura que podría acumularse de modo increíble, como lo demuestra el conocido hecho histórico de que a esa circunstancia —feliz para ellos— debiesen la vida aquellos personajes de Praga defenestrados por sus adversarios en los inicios de la guerra de los Treinta Años. La basura doméstica era sacada a las puertas, para ser recogida por los carros de limpieza municipales —conocemos hasta los salarios de los operarios y hasta su picaresca, al valerse de los carros para el transporte de mercancías—, antecedente clarísimo del actual sistema motorizado; pero, en cuanto a las aguas sucias, las dificultades eran mayores; de ahí el temido grito de «¡agua va!» y de las ordenanzas que prohibían hacerlo en las horas diurnas, por riesgo para los sufridos viandantes. También aquí la gran historia nos trae el eco de estas peripecias de la vida cotidiana, como cuando el príncipe don Carlos mandó que fuera incendiada una casa de donde había recibido aquel obsequio en una de sus aventuras nocturnas. Por ello se explica la necesidad de los soportales, preferentemente en las plazas mayores, y no sólo en la España húmeda, dado que servían para el seguro paseo de los vecinos.

Agua, limpieza, higiene, salud; todo esto se hallaba muy condicionado y más aún en aquella sociedad tan afligida por la periódica visita de la peste. De ahí el que los hombres de la época lo subrayasen, como aquel regidor de Madrid en 1561 —el año en el que Felipe II traslada su corte—, quien diría públicamente:

… una de las cosas que más importa para la salud y ornato público desta Villa es tener las calles limpias…

¿Y con qué se encontraba? Con albañales de orina arrojados a la rúa:

… de tan malos olores que no se puede andar por las calles[242]…

Un mal para el que no se encontraba remedio adecuado. La situación se agravaba al caer la noche. ¡Cuidado con lo que podía venir entonces por los aires!

Después de las diez de la noche no es divertido pasearse por la ciudad —nos dirá Lamberto Wyts hacia 1572—, tanto que después de esa hora oís volar orinales y vaciar la porquería por todas partes[243]…

En efecto, las Ordenanzas municipales lo marcaban así para aquellos desahogos domésticos. A partir de esa hora nocturna, la ciudad se convertía de repente en un continuo batir de balcones y ventanas por donde se arrojaban las aguas sucias, todo un espectáculo sin luz, pero con sonido y, sobre todo, con olor.

Veinte años después la situación había empeorado, si hemos de creer al nuncio Camilo Borghese. He aquí cómo nos describe el corazón de la Villa:

Hay la calle larga —sin duda, la calle Mayor—, la cual sería hermosa si no fuese por el fango y las porquerías que tiene…

Y añade, para aclararlo, si es que eso era preciso:

Entre otras imperfecciones, no tiene aceras ni letrinas, por lo que todos hacen sus necesidades en los orinales, los cuales tiran después a la calle…

¿Cuál era el resultado? No podía ser otro:

… cosa que produce un hedor insoportable[244]…

En cuanto a urbanismo, parece claro que empieza ya a tenerse conciencia de que había que racionalizar el crecimiento urbano. Eso se pondría de manifiesto cuando el pavoroso incendio de 1561 arrasó Valladolid. Su reconstrucción se hizo teniendo en cuenta las necesidades de una gran urbe: abundante número de soportales en la parte más céntrica y sobre todo la construcción de una gran plaza Mayor, que serviría de modelo para la urbanística posterior, tanto en España como en Ultramar. Herederos de Valladolid serían, andando el tiempo, Madrid y Salamanca. En su día, la plaza Mayor de Valladolid produjo la admiración del viajero, y es lástima que apenas si se conservan vestigios de las casas alzadas con el favor del Rey.

Mañana —nos dice uno de los personajes de El viaje entretenido— pienso ver su Plaza con el favor de Dios…

Y otro, de nombre Ríos, le comenta:

Ésa es la mejor que yo he visto en España…

Bien merecía la pena admirarla:

Es tan grande y está tan hecha con tanto nivel, que no discrepa una casa de otra cosa ninguna[245]…

La urbanística en el Quinientos pedía más espacios abiertos para las grandes concentraciones ciudadanas: las religiosas (procesiones, autos de fe inquisitoriales), las civiles (entradas de príncipes, proclamaciones de solemnidades) y las festivas, entre las que destacaban las corridas de toros. El aumento de la población obliga a romper el estrecho corsé de las antiguas murallas. Madrid, el Madrid viejo de los Austrias que a Poniente tenía el brusco desnivel sobre el Manzanares, tenderá a derramarse hacia Levante; la Puerta de Guadalajara quedará pronto rebasada por la Puerta del Sol, y el avance sigue hacia Atocha. De ahí el asombro de Guzmán de Alfarache cuando la visita a fines de la centuria:

… hallé poblados los campos…, las plazas calles y las calles de otra manera, con mucha mejoría en todo[246].

Una novedad obligará a ensanchar las calles y adoquinarlas: el coche, que hace su aparición en España bien entrado el siglo. La corte tendrá sus carruajes, que irán cambiando y mejorando sus modelos. La carroza que lleva a Felipe II a Lisboa en 1580 es ya una maravilla para la época; tiene amortiguadores y la caja de la carroza va prácticamente al aire, para evitar las bruscas sacudidas. Con justicia puede admirarse todavía en el Museo de Carrozas de Lisboa.

Todo ello obliga a corregir el desordenado crecimiento anterior. Cada vecino tendrá que sujetarse a unas normas mínimas en la estructura de su vivienda de cara al exterior. Así, el Ayuntamiento madrileño pedirá al Consejo Real, en su sesión del 16 de diciembre de 1561, que intervenga para prohibir las rejas bajas voladizas de menos de ocho pies de alto:

… porque se han descalabrado y muerto muchas personas, topando de noche en las dichas rejas[247]…

Abastecimiento, limpieza, urbanismo…, pero también, y no uno de los menores, el problema del orden. Algo particularmente serio, donde residía el Rey, por las implicaciones que tenía. De ahí la existencia de los alcaldes de Casa y Corte, que, acompañando al monarca y residiendo ya en Madrid cuando Felipe II establece allí su corte, pueden aplicar una justicia ejemplar y sobre la marcha, sin necesidad de juicios dilatorios, contra los delincuentes cogidos in fraganti.

La cuestión no era fácil de resolver, ni aun en la corte, porque, en cuanto caía la noche, la urbe sumida en tinieblas quedaba a merced del hampa; un hampa organizada, que tenía su propio sistema, con su estructura, sus normas y su propia disciplina, y que actuaba como un auténtico contrapoder; es más, hay para pensar que el Estado jamás se planteó eliminarla radicalmente, entre otras cosas porque las relaciones entre el poder legal y el hampa no eran raras, y aún mayores las del patriciado urbano; baste recordar el turbio asunto de la muerte de Escobedo. El hampa tenía su tabla de operaciones, siendo una de sus fuentes de ingresos las «recompensas» que recibía por los servicios prestados: un susto, una paliza, una cuchillada, una muerte. Rememoremos al caballero sevillano que reclama ante Monipodio, porque había dado ya una señal —30 ducados— y aún no se había efectuado el encargo solicitado: una cuchillada a un comerciante, sin duda poco respetuoso con las jerarquías sociales. Si hemos de creer a Cervantes, Monipodio y su cuadrilla actuaban como una contrajusticia al servicio del patriciado urbano contra comerciantes y artesanos[248].

La noche era para el hampa. En cuanto oscurecía, los vecinos se atrincheraban en sus viviendas, que eran cerradas a cal y canto, y dejaban las calles para el aventurero que se atreviese. Una vez más, el testimonio literario resulta precioso:

… en esta ciudad [de Toledo] —leemos en el Lazarillo— andan muchos ladrones que siendo de noche capean…

Capean, esto es, roban capas y todo lo que pueden. De forma que el escudero afincado en Toledo concluye:

… pasemos como podamos y mañana, venido el día, Dios hará merced…

Y no es menos gráfica la forma con que nos cuenta Tirso de Molina las tribulaciones de un honrado vecino cuando, caída la noche, ha de afrontar el lanzarse a la calle para encontrar asistencia para su mujer, repentinamente enferma, yendo desde el barrio de Lavapiés hasta la Puerta de Fuencarral:

… la noche como boca de lobo[249]…

A la calle metida en las tinieblas nocturnas sólo osaban asomarse los que iban a sus aventuras o los poderosos, bien acompañados y con grandes hachones que les alumbraban el camino.

Una inseguridad que no era siempre fruto del hampa, sino también de la rivalidad entre los bandos nobiliarios que con sus continuos enfrentamientos armados salpicaban de sangre la urbe, dentro y fuera de España, como un mal general de la época: que de Montescos y Capuletos estaban llenas las historias de las ciudades del tiempo, en cualquiera de sus naciones. Cuentan de la Salamanca de fines del XV que sólo un santo podía pacificarla, y que por tal se tuvo a san Juan de Sahagún cuando puso en ella algo de sosiego.

Lo cual nos lleva a tratar de ese otro sector social que tanto poder alcanzó en la España del Antiguo Régimen: el patriciado urbano. Si la alta nobleza señoreaba sus grandes dominios rurales, el patriciado urbano lo hacía en la ciudad —cierto, donde también los Grandes imponían su presencia, como los Monterrey en Salamanca, los Alba de Liste en Zamora o los Infantado en Guadalajara—; una ciudad donde ese patriciado urbano se encarama no tanto sobre labriegos —aunque también lo padezcan los que pueblan «la tierra»—, sino sobre las fuerzas productivas urbanas, como artesanos y mercaderes, explotados a través de los impuestos municipales de los que buena parte van a sus arcas, sin olvidar los beneficios que dejaba el abastecimiento de la ciudad. Un patriciado castellano que al controlar las Cortes, a través de los dos procuradores nombrados por las 18 ciudades y villas con voz y voto, pueden atreverse a jugar un papel en la gran política nacional, y no sólo a escala local, en clara competencia con la alta nobleza y con la propia Corona; testigo de ello, sus intentos de dominio de la cosa pública en el enfrentamiento armado de las Comunidades de Castilla. Y aunque la derrota de Villalar frenó sus ambiciones, no anuló por completo su poderío, como lo prueba que Felipe II convocara periódicamente esas Cortes castellanas, si bien dándoles interesado cobijo en su propio palacio, como ya hemos visto.

Es cierto que la Corona hacía tiempo que había tratado de imponer su ley en el marco urbano a través de su representante, el corregidor, órgano de suma importancia que los Reyes Católicos establecieron de modo permanente para el medio centenar de las principales ciudades de la Corona de Castilla. Aun así, aquellas ciudades se gobernaban por un cabildo municipal de dos docenas de regidores —los 24, pertenecientes al patriciado urbano y que por ello adquieren carta de nobleza—, cabildo municipal presidido por el corregidor. Pero aunque el corregidor sea la máxima autoridad —el juez de la ciudad—, sin embargo es pasajero (era renovado anualmente o, a lo más, cada dos o tres años), mientras que los regidores están vinculados a los grandes linajes urbanos, y ésos permanecían; de ahí su fuerza, difícil de contrarrestar.

El cargo de regidor, que podía incluso convertirse en hereditario, reportaba influencia y riqueza inmediatas, sin olvidar los «bocados», como recuerda Calderón de la Barca en El alcalde de Zalamea. Se refiere a la casa de un regidor:

… donde todo sobra, pues al mes mil regalos vienen; que hay regidores que tienen mesa franca con el mes.

Ese patriciado urbano controlará todas las fuentes de ingresos de la urbe, sin desdeñar la del propio prostíbulo. «La casa de la mancebía —señalaba yo en mis estudios sobre la sociedad en el Siglo de Oro— era mirada como un negocio, no sólo lícito, sino (lo que es más asombroso) sin merma de la honra del que lo disfrutaba, y con sus ribetes de regalía. En efecto, es nada menos que el príncipe don Juan, el malogrado heredero de los Reyes Católicos, como señor y gobernador de Salamanca, el que otorga a su servidor de la corte García de Albarrátegui el solar donde se habría de poner la casa de la mancebía. El tal García de Albarrátegui era mozo de ballesta de los Reyes, y hay que suponer que, agradecido a sus servicios, el Príncipe le hace esa donación. Eso ocurría en 1497, poco antes de morir el Príncipe. Y es cuando la operación se complica, pues el Ayuntamiento se llama a la parte. El resultado es que saca a puja la casa de la mancebía, con la condición de que el que la explotase había de pagar 10 000 maravedíes anuales de censo perpetuo al tal García de Albarrátegui y 1500 a la ciudad. Pregonada la concesión, fue adjudicada, pero no a un cualquiera, sino a un apellido ilustre, al regidor don Juan Arias Maldonado, quien en regateo con el Ayuntamiento consiguió que le rebajasen el censo perpetuo a 1000 maravedíes anuales. A su vez, dicho don Juan Arias nombra a quien le lleva directamente el negocio, que es una figura institucionalizada: el padre de la mancebía, nombramiento que en principio correspondía al cabildo, pero que transfiere así sus derechos a don Juan Arias Maldonado. De esa forma —y es de suponer que el caso no fuera único— un personaje distinguido de la ciudad no tenía inconveniente en redondear sus rentas con lo que le diese aquel sucio negocio. Don Juan Arias Maldonado invierte su dinero. Es, en cierto modo, “un hombre de empresa”, ya que ha de hacer frente a un censo de 11 000 maravedíes anuales (10 000 para el paniaguado del príncipe don Juan y 1000 para el Ayuntamiento) y a lo que cobraba el padre de la mancebía. ¡Penosa caricatura de un hombre de empresa! ¿Era mal vista esa actividad por el resto de la sociedad? No lo sabemos, y sería interesante contestar a esa pregunta. Pero tiene su título de don con el que se le consigna respetuosamente en los documentos. Era, a todas luces, uno de los principales señores de Salamanca, regidor de la misma y posiblemente descendiente del que había sido consejero del rey Juan II»[250].

En esa urbe lo que llama la atención es la escasa población activa. A este respecto, los estudios hechos sobre los censos de calle hita, tan abundantes en la época, no dejan lugar a dudas.

Veamos el ejemplo de la Salamanca de fray Luis, que es —no lo olvidemos— la Salamanca de Felipe II.

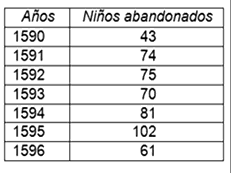

En primer lugar, la evolución de su vecindario a lo largo del Quinientos:

Por lo tanto, con un máximo de casi cinco mil vecinos a mediados de siglo —1561, el año en que Felipe II lleva su corte a Madrid—, la población de Salamanca desciende a fines de la centuria —como todo el país— bastante por bajo de las cifras que tenía ya a principios de siglo. Y curiosamente hemos podido confrontar que esa crisis demográfica es simultánea, sin embargo, con un espectacular aumento de los niños ilegítimos, con todo lo que eso suponía en la España del Antiguo Régimen; como si a la crisis demográfica y, por ende, económica hubiera que añadir una crisis moral. En el recuento que pude hacer en los libros sacramentales de la iglesia mayor, de un mero goteo hacia 1534 —que es donde aparecen las primeras referencias— se salta a ocho veces más a partir de 1580, y a más de quince en 1590[251]. Lo cual se corresponde además (y eso es muy significativo) con el aumento de los niños abandonados a fines de siglo, tal como se refleja en la siguiente tabla[252]:

Salvo la excepción del último año, el aumento se mantiene, con un notorio incremento en el bienio 1594-1595.

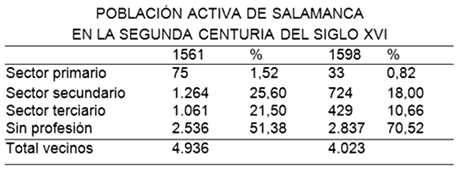

También es importante constatar el reparto de la población activa y de su evolución, conforme aparece en el siguiente cuadro:

Destaca, a ojos vistas, la caída de la población activa a finales de la centuria, cuyas cifras, si ya eran preocupantes a mediados del siglo, se convierten en verdaderamente alarmantes medio siglo más tarde. ¡Nada menos que el 70 por 100 de esa Salamanca vive sin profesión fija! Descontando los miembros del patriciado urbano y los hidalgos y escuderos, posiblemente integrantes del sector de los pobres vergonzantes, eso quiere decir que la cifra de pobres debía de ser impresionante. La miseria estaba alcanzando en Salamanca cotas dramáticas, como ocurría en el resto de Castilla.

Un mundo laboral lánguido, dañado aún más por el hecho de que en su mayoría se trataba de zapateros remendones, tundidores, pellejeros, hiladores y otra serie de humildes artesanos que apenas si ganaban para malvivir.

Pero no un mundo encorsetado. La confrontación de los dos vecindarios, con nombres, apellidos y profesiones, nos desvela que son pocas las profesiones que se perpetúan dentro de las familias.

En efecto, en el barrio catedralicio y universitario de Salamanca nos encontramos que en 1598 apenas si media docena de artesanos continúan la profesión que sus antepasados tenían cuarenta años antes, según el censo de 1561[253].

Pero insistimos: unos artesanos ganando unos salarios míseros. Eran aquéllos que, al morir, no testaban, como señalaban sus párrocos, por no tener qué testar.

Por lo tanto, estamos ante el umbral de la pobreza, el último escalón social, si hacemos caso omiso de los esclavos. Aunque habría que hacer ya una advertencia inicial: también aquí encontraremos diferencias.