30

Nuestro ataque

El capitán Burt me recibió con una gran sonrisa y una copa de vino.

—Tienes muy buen aspecto, Chris. ¿Qué tal todo por el Sabina?

Le di las gracias y le dije:

—Bien, señor. Novia tuvo que disparar a uno de los hombres y ahorcar a otro, pero dice que desde entonces todo va como la seda. Y Red Jack y Bouton dicen lo mismo.

—Sí, sé que eso ayuda.

El capitán Burt sonrió de oreja a oreja.

—De todas formas, tienes dos hombres menos.

Negué con la cabeza.

—Tiene razón, señor, tenemos dos hombres menos en el barco. El hombre que ahorcó había matado a Compagne, así que con ese eran dos. Pero el tipo al que disparó, que era uno de los cimarrones, se está recuperando. Traje otro hombre a mi vuelta, así que sólo hemos perdido uno en realidad.

—¿Estás seguro de que no es un espía, Chris?

—Era un esclavo misquito, señor. Casi lo matan a golpes. Odia a los españoles más de lo que yo odio a… bueno, a cualquiera.

—Confías en él.

—Totalmente. Si lo conociera como yo lo conozco, también usted confiaría en él.

—Muy bien.

El capitán Burt se echó hacia atrás y entrelazó los dedos.

—Háblame del fuerte.

—Es sólido por las partes que dan al agua y no tanto por las otras. Los muros que dan al estrecho son de granito, de más de un metro de ancho. Por el lado de tierra…

—¿Cuántos cañones?

—¿En el lado que da al agua? Dieciséis. Hay diez de ocho libras, cuatro de doce y dos de veinte. Tienen dos calderas para calentar las balas.

El capitán Burt se frotó las manos.

—¿Has estado dentro del fuerte, Chris?

—Sí, señor. No fue muy difícil.

—Estoy impresionado. Cuando te vi en Veracruz, pensé que eras un hombre que merecía la pena. ¿Lo recuerdas?

—Sí, señor. Nunca lo olvidaré.

—No sabía lo acertado que fue mi comentario. ¿Más vino?

Negué con la cabeza y tapé la copa con la mano.

Él se puso más.

—Ahora déjame que cuente. Cuatro hombres por cada uno de los de ocho, eso hace treinta y dos. Cuatro de doce, dijiste. Digamos seis hombres por cada uno de ellos, lo que hace otros veinticuatro. Hasta ahora cincuenta y seis. Dos cañones de veinticuatro. Estos fácilmente los pueden manejar ocho personas, pero digamos diez, que hace otros veinte hombres. También habrá oficiales, hombres que atiendan las calderas y demás. Yo diría que hay cien hombres por lo menos. ¿Te cuadra eso con lo que viste?

Negué con la cabeza otra vez.

—Se acerca más a los doscientos, capitán. Ciento sesenta. Quizá ciento ochenta, pero por lo menos ciento sesenta.

Asintió, yo diría que para sí mismo.

—Podrían enfrentarse a toda una flota. L’Olonnais una vez tomó ese lugar, ¿lo sabías? Se sacó una fortuna y metió a España el miedo en el cuerpo. Ahora es más sólido de lo que lo era en su tiempo. Háblame de la torre de vigilancia. ¿Forma parte del fuerte?

—No, señor. Está en otra isla el otro lado del estrecho, isla de la Vigía. Es una torre de piedra sobre una colina. Diría que la torre debe de ser de unos quince metros de alto, pero la parte alta de la torre debe de estar a unos treinta metros sobre el nivel del mar. Cuando un barco entra en el Golfo, la torre avisa al fuerte. Intenté descifrar el código, pero no pude.

—Entiendo que el estrecho es pequeño. O eso parece en los mapas que he visto.

—Sí, señor. Es bastante pequeño y el canal es peor. Estrecho y sinuoso. Hay un famoso banco de arena llamado El Tablazo, de unos tres metros de profundidad. Muchos barcos quedan varados en él.

—Ya veo.

De nuevo entrelazó los dedos.

—¿Qué impediría que tomáramos el fuerte, Chris?

—El fuego del fuerte. Los soldados del fuerte o los de las barracas a las afueras de la ciudad.

—Entonces hay más soldados allí para defender la ciudad.

—Sí, señor. Por lo que he visto, unos ochocientos.

—¿Buenos soldados?

Me encogí de hombros.

—Diría que son normales. No sé mucho de soldados, de todas formas.

—Los buenos soldados se mantienen erguidos y tan limpios como les es posible. Como los soldados de marina.

El capitán se levantó mientras hablaba y caminó hasta las grandes ventanas de popa y miró por ellas al Snow Lady.

—Me imagino que tampoco sabrás mucho sobre los soldados de marina.

—No, capitán —dije yo.

—Ojalá tuviera unos cuantos. Ojalá la marina me prestara unos cien. O más.

Cuando volvía a su silla, me di cuenta de que su cabeza no tocaba las vigas de cubierta. Yo tenía que andar encogido en aquel camarote, como en nuestro camarote del Sabina.

—Tengo dos cosas que proponer, Chris. Quizá sean las dos factibles. Quizá ninguna lo sea. Te pido que me des tu más sincera opinión.

—Claro —dije yo—. La tendrá, capitán.

—Bien. Esta es la primera. Atracamos en la orilla oeste del Golfo, marchamos por la costa fuera del alcance de los cañones del fuerte y tomamos la ciudad.

—Claro.

Asentí.

—Eso es lo que pensé cuando llegué allí. Se podría hacer, señor, pero acarrearía unos grandes inconvenientes.

—¿Cuáles?

—Para empezar, es una marcha dura. A los hombres no les gustará eso. Tendríamos que dejar a la mitad de ellos en los barcos, como en Portobelo, pero Maracaibo es mucho más grande.

—Y tenemos menos barcos. Sigue.

—Nos verían atracar desde la torre de vigilancia. Eso daría al general Sánchez, que ahora está en la ciudad, dos o tres días para preparar la defensa fuera de la ciudad. No sólo con soldados, sino también con cañones.

—No los tomaríamos desprevenidos —murmuró el capitán Burt.

—Exacto, señor. También daría al general Sánchez tiempo para traer a más soldados de Caracas. Los conseguiría, ya que es el oficial de mayor rango de Venezuela, por lo que he oído.

—Lo podríamos derrotar antes de que lo hiciera, Chris. O eso espero.

—Sí, señor, podríamos, pero tendríamos que coger el oro rápido y ellos tendrían mucho tiempo para esconderlo. Si no cogemos el oro antes, tendríamos que luchar también con los soldados que vinieran de fuera. Si los derrotamos, todavía tendríamos que llevarlo todo a los barcos de la misma forma que entramos nosotros. Y si Caracas envía barcos en vez de enviar tropas por tierra…

El capitán Burt me interrumpió.

—Exacto. Ése es el principal inconveniente. Nuestros barcos quedarían atrapados en el Golfo como otros muchos. Tendrían que abrirse camino con la mitad de la tripulación.

—Y nos dejarían en tierra —añadí yo.

—Sí. Entiendo que estamos de acuerdo en que mi primer plan es factible, pero muy arriesgado. Éste es el segundo. No tengas miedo a ser duro con él. ¿Los cañones del fuerte apuntan todos directamente al estrecho?

—Todos menos dos cañones de ocho, señor. Esos apuntan hacia tierra.

—Bien. Por lo que dices, podríamos bombardear la torre de vigilancia sin que nos disparen desde el fuerte. La tiraremos abajo para que así no puedan comunicarse. Con viento fuerte y una noche oscura, cruzaremos el estrecho. Tomaremos la ciudad y amenazaremos con quemarla y matar a los rehenes si los del fuerte no se rinden.

—Me gusta más ese plan que el primero, capitán —dije yo—. El estrecho sería la parte más difícil. Cuanto más tiempo esperemos a un viento favorable, más tiempo tendrán los españoles para ir a buscar barcos y soldados. Y para conseguirlos.

El capitán Burt asintió.

—Estoy de acuerdo, por supuesto. Tendremos que actuar en las próximas noches.

—Además es muy estrecho y tendremos que entrar a tientas con varas de sondeo. Cualquier barco que encalle será hecho pedazos en cuanto salga el sol.

—Entiendo.

—Lo peor es que cualquier barco que encalle puede bloquear el canal para los otros. Si han entrado el estrecho, tendrá que desencallarse con el anclote. ¿Quiere que le diga cómo lo haría, señor?

Él asintió y eso fue lo que hice.

Entramos en el Golfo a plena luz del día con las banderas negras ondeando con orgullo. El Sabina iba primero y el hombre que estaba en el tope del mástil gritó: «¡La torre está enviando señales, capitán, aunque no puedo leerlas!».

Sonreí a Novia de oreja a oreja y le dije: «Me imagino que sí». Lo recuerdo tan bien que no puedo resistir la tentación de relatarlo.

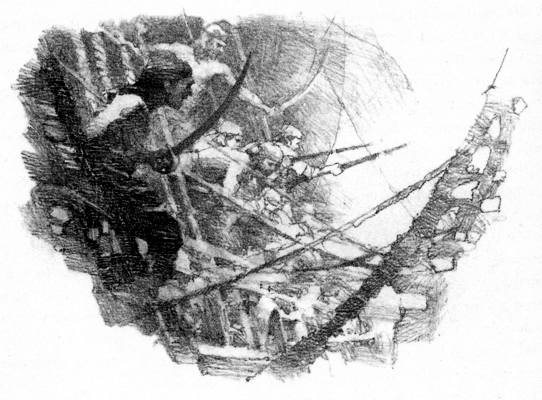

Novia insistía en venir conmigo en la lancha. Atracamos, todos nuestros botes lo hicieron, en el lado oeste de la isla de la Paloma, el lado alejado del estrecho. En otras palabras, atracamos casi enfrente del fuerte, lo que nos colocó detrás de la emboscada que Hoodahs y yo habíamos encontrado. Esperaba coger a los soldados mientras retrocedían al fuerte, pero nadie los había avisado. Llegamos detrás de ellos mientras esperaban en su zanja. Los llevamos como ovejas al extremo norte de la isla, donde los cañones de nuestros barcos mataron a cien o a doscientos antes de que pudieran rendirse.

Después de eso, asaltamos el fuerte por detrás, lo tomamos e hincamos los picos de hierro en los oídos de los cañones. Apenas quedaba nadie dentro y no creo que se hicieran más de una docena de disparos.

Así que me había equivocado con lo de los soldados y también con la ciudad, porque esperaba una lucha en las calles con los civiles y los soldados del general Sánchez. En vez de hacer eso, utilizó a sus hombres para evacuar la ciudad. Eso podría haber estado bien si los civiles hubieran permanecido juntos. En cuanto estuvieron fuera de la ciudad, se dispersaron como pollos y el general no habría podido protegerlos ni con cinco mil hombres. Nosotros enviamos grupos de hombres casi a donde quisimos y acorralamos a muchos de ellos con el oro, la plata y las joyas que habían estado intentando que no cayeran en nuestras manos.

Fue entonces cuando realmente me di cuenta de por qué el capitán Burt tenía una excelente opinión de los bucaneros. Los nuestros podían cargar y disparar dos veces cuando en el mismo tiempo un soldado lo hacía una sola vez. Además podían derribar fácilmente a un hombre a la fuga. Había días que parecía que el único momento en el que alguien era alcanzado por uno de esos soldados era cuando el soldado apuntaba a otra persona totalmente distinta. La lucha cuerpo a cuerpo solía ser bastante igualada (el bando que tenía más hombres ganaba y ese bando era casi siempre el nuestro). Pero la forma de ganar sin perder a muchos hombres era seguir a un grupo de civiles con muchas ganas de escapar de nosotros y matar uno a uno a los soldados que intentaban protegerlo. En media hora apenas quedaría un hombre vivo.

Mentiría si dijera que no hubo violaciones ni tortura, pero no fui yo quien lo hizo e hice lo que pude para evitarlo. Si no recuerdo mal, lo impedí dos veces.

Aquí debería hablar más sobre las torturas. He estado evitando hablar sobre algunas cosas, lo sé, y me gustaría no tener que hablar de esto tampoco. Lo haré de todas formas porque entiendo muy bien lo inútil que es hacer una confesión que no confiesa nada.

Además, sé que muchas de las cosas que se consideran tortura ahora serían meramente un castigo en un barco. A un marinero lo podían pasar por debajo de la quilla, por ejemplo. Eso significaba que lo ataban a una cuerda que rodeaba el combés, lo arrastraban por debajo del agua, por debajo de la quilla, y lo subían por la otra banda. Cuando subía ya estaba medio ahogado y también medio desollado por las lapas. Si no moría, lo encadenaban durante una o dos semanas hasta que se recuperara. Cuando estaba un poco más fuerte, volvía al trabajo y nadie llamaba a eso tortura.

Quemábamos a nuestros prisioneros con ascuas que dejábamos caer sobre sus caras o los poníamos encima de hogueras. A los hombres les cortábamos sus partes y violábamos a sus mujeres delante de sus ojos. Atábamos cuerdas alrededor de sus cabezas, atravesábamos las cuerdas con un palo que hacíamos girar hasta que se salían sus ojos de las órbitas y se quedaban colgando sobre sus mejillas (todo esto se hacía para que nos contaran dónde habían escondido el dinero o dónde lo había escondido otra persona).

Hacíamos todo eso y mientras lo hacíamos sabíamos que si nos capturaban los españoles, nos harían lo mismo. Los españoles a menudo torturaban a esclavos nativos americanos simplemente para hacer que los demás esclavos les tuvieran miedo y los respetaran.

Cuando estaba buscando a Hoodahs (llevábamos tres días en Maracaibo y nos preparábamos para zarpar) fui a la posada donde lo había comprado. Pensaba que podría haber vuelto allí porque sabía dónde podría estar escondido algo. No lo encontré, ni el oro, pero encontré los cuerpos de los hijos de su anterior amo. Habían partido la cabeza de uno de los cuerpos con un hacha o una hachuela. Creo que esa fue la primera vez que vi una cabeza humana partida de esa manera. El otro cuerpo había sido desmembrado y parecía que lo habían hecho mientras estaba vivo (los brazos y las piernas cortadas a hachazos y el resto abandonado para que se desangrara hasta morir).

Permitidme que diga aquí algo sobre los españoles y su rey que la mayoría de la gente hoy en día no sabe. Ni siquiera lo sabía la mayoría de los piratas. Cuando un español conseguía del rey de España una concesión de tierras, tenía que jurar que protegería a los nativos americanos cuya tierra había recibido y les inculcaría el cristianismo.

Pocos lo hacían. Sí, les inculcaban el cristianismo. Pero no lo hacían los hombres que se habían apoderado de sus tierras, sino los curas y hermanos jesuitas, franciscanos y dominicos. También protegían a los nativos americanos tanto como les era posible. La mayoría de la veces eso significaba protegerlos de los españoles laicos.

Tras leer esto, vais a juzgar con bastante dureza a gente como el capitán Burt, Hoodahs y yo mismo, y no digo que no lo merezcamos. No cabe duda de que Dios nos juzgará con severidad. Pero Dios no olvidará que la época en la que nosotros los bucaneros saqueábamos las colonias españolas no era como esta, y que los hombres a los que torturábamos por el oro nos habrían torturado a nosotros por diversión.

Todos nosotros ya sabíamos que Maracaibo era una ciudad rica, pero resultó ser más rica de lo que cualquiera de nosotros habíamos esperado. Cargamos nuestros barcos y dos barcos españoles que estaban en el puerto y pusimos rumbo a Jamaica con tanto oro y plata y tantas tonelada de semillas de cacao que esperaba que el capitán Burt abandonara su plan y decidiera regresar a Surrey.

No fue así, pero antes de hablar sobre eso quiero decir algo más sobre Maracaibo. Los españoles cometieron dos errores que, bajo mi punto de vista, eran típicos de ellos, la clase de cosas que nos permitieron actuar tan libremente como lo hicimos.

El primer error fue que tenían demasiada confianza en su defensa. Se imaginaron un tipo de ataque y se defendieron contra él. Cuando alguien hace eso, su enemigo ve que lo ha hecho y ajusta sus planes. No es suficiente protegerse contra un movimiento lógico y dejar que todo lo demás siga su curso. Si el coronel con el que hablé en el fuerte hubiera rondado la costa de la isla de la Paloma, él y sus hombres nunca habrían sido capturados de la manera en la que fueron.

El otro error fue que la pérdida de la ciudad no fue culpa de un solo hombre. Fue culpa de casi todos los españoles que estaban allí salvo los soldados del general Sánchez (Ellos fueron los que murieron, más que cualquiera de los otros; pero al menos no fueron torturados). Al general Sánchez le quedaban ochocientos soldados después de que tomáramos el fuerte. Tenía que haber al menos cinco mil hombres capaces de llevar armas en Maracaibo y muchos de ellos tenían mosquetes, pistolas o espadas. Dudo que hubiera uno que no tuviera un cuchillo o un hacha. Si esos hombres se hubieran organizado y los hubieran guiado en contra de nosotros, tendríamos que haber salido de allí rápidamente. No fue así. No creo ni que cien de los cinco mil lucharan contra nosotros. Todo lo contrario, los soldados tuvieron que defenderlos y estos intentaban hacerlo cuando lo que tenían que haber hecho era atacarnos. Si nos hubieran atacado bien cuando estábamos bebiendo y saqueando la ciudad, nos habrían llevado de vuelta a nuestros barcos enseguida.

¿Fue estúpido el coronel del fuerte? Quizá; después de todo, lo engañé. Pero hablaba su idioma por lo menos tan bien como él y no había razón para que sospechara de mí. El extremo norte de la isla era el sitio lógico para amarrar y la emboscada que había planeado estuvo muy bien pensada. Si hubiéramos entrado en ella como él esperaba, nos habrían aniquilado. No fue estúpido, fue descuidado.

Escribo esto en Nochebuena y mi sermón para la misa de medianoche va a tratar sobre esto.

Antes de volver con Maracaibo, debería contaros que mi homilía pareció ir bastante bien. Comencé explicando que la inteligencia al servicio de Dios es una bendición maravillosa, pero que no somos juzgados por ella.

—Es algo innato. Porque que Dios te favorezca a ti por ser inteligente sería tan injusto como que Dios me favoreciera a mí por ser alto. Nacemos con ciertas habilidades, el oro que nuestro Amo nos ha dejado, y sin otras. Si somos sabios, pondremos nuestras habilidades a Su servicio. Todos los miembros de nuestro coro han nacido con una buena voz y han decidido sabiamente honrar a Dios con ella. Sé que podéis pensar en otros ejemplos.

»Santo Tomás de Aquino fue un genio y san Francisco de Asís nos recuerda a Jesús más que ningún otro santo. No me sorprendería enterarme de que Santa Teresa de Ávila fue la mujer más extraordinaria después de la Santa Madre. ¿Han ido ellos a un mejor cielo que el hermano Junípero? Os prometo que no, y tampoco lo habrían querido. Muchos santos eran sólo unos niños cuando murieron. Santa Ágata es la primera que me viene a la cabeza, pero hay muchos más. Bernadette era una sencilla niña de un pueblo, como también lo era santa Juana.

»Podría estar recitándoos ejemplos como estos todo el día, pero vosotros habéis visto ejemplos mucho mejores cuando entrasteis en esta iglesia. Los tres Reyes Magos de Oriente fueron llamados para ser testigos de la Encarnación. También los pastores. Los pastores y los Reyes Magos, ambos fueron llamados para ser testigos.

»Yo también. También cada uno de vosotros, o no estaríais aquí. Muchos de vosotros sois inteligentes, lo sé. También sé que yo no lo soy. Soy un hombre sencillo y no siempre bueno, un hombre que en una época más dura pudo haber tenido una granja de cerdos o haber sido un pirata. Lo sé, y por eso me alegra saber que Dios no me menospreciará porque no sea un genio. Me pide que tenga cuidado, algo que todos nosotros podemos hacer. Si pongo cuidado en aprender la voluntad de Dios por mí mismo y pongo cuidado en ponerla en práctica, entonces seré uno de los testigos que busca Jesús.

»Veis, no importa si somos capitanes o simples marineros. Los Reyes Magos se pusieron en marcha y contaron a la gente que Cristo había llegado al mundo. Los pastores hicieron lo mismo y propagaron la buena nueva con gran alegría.

»Vosotros y yo podemos hacerlo también. Si sabemos lo que significa la Navidad y dónde radica la verdadera felicidad, entonces tenemos que felicitar la Navidad a los demás y sentirlo de verdad.

»Que tengáis una feliz Navidad, queridos feligreses de Santa Familia. Una feliz Navidad para todos y cada uno de nosotros.

Aquí estoy, sentado y dándome golpecitos en los dientes con la punta de mi bolígrafo. Estoy seguro de que me he olvidado de la mitad de las cosas que quería escribir sobre Maracaibo. Sin duda es para bien.

En Maracaibo entendí por qué el capitán Burt había querido doscientos soldados de la marina. Podría haberlos mantenido unidos e impedir que saquearan la ciudad hasta que los españoles fueran derrotados, no sólo echados de la ciudad. El capitán Sánchez podría haber mantenido unidos a sus españoles también y darnos duro esa tarde. Ya he dicho qué habría pasado si lo hubiera hecho. ¿Era un mal general? Lo dudo. Creo que él sabía lo que tenía que hacer. Pero se había preocupado demasiado por lo que podría decir la gente si dejaba escapar a los civiles solos o que fueran capturados. Algunos de esos civiles eran hombres ricos y de posición (Sé que lo eran, porque capturamos a algunos de ellos). Le habrían contado llorando al gobernador de Caracas que Sánchez no los había protegido. Desde su propio punto de vista, había sido listo.

Un general normal, uno que pensara en sus hombres en el campo de batalla y no en el gobernador y en lo que diría o haría, nos habría derrotado. Año tras año, los españoles pensaban demasiado en los gobernadores y en Madrid. Al final eso le costó a España un imperio que ocupaba un cuarto de mundo.