19

Novia, Estrellita y otros

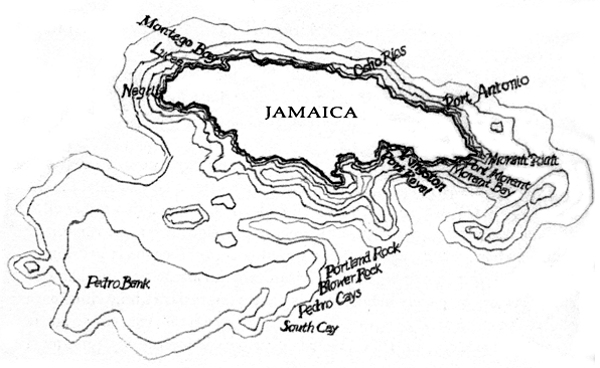

Ayer hablé con una señora que ha llegado a los EE. UU. desde Jamaica. Le pregunté si había vivido en Port Royal y se rió y me dijo que había nacido y crecido en Kingston. Le dije que sabía que había sido una mala ciudad hacía unos cientos de años atrás. Desapareció, dijo ella. Había sido destruida por un terremoto y construyeron una nueva Port Royal cerca del mismo lugar.

Aunque yo sé que no se ha ido. Sigue ahí, donde está ella, donde los vientos de los huracanes soplan e inclinan los árboles, donde barcos resistentes pierden el control en las orillas de las colonias españolas como si fueran lobos alrededor de un redil de ovejas.

Antes de irme a la cama, pasé una hora o más estudiando esos mapas. Cuando estaba en el mar, me obsesionaban los mapas. Deme un mapa y no querré otro libro. Sabía que muchos detalles estaban mal o al menos eran inexactos. Aun así los memoricé, porque sabía que era mejor conocerlos que no, aunque tuviéramos que proceder siempre con cautela.

Así fue como procedí cuando llevamos allí el Rosa y el Castillo Blanco: conseguí el mejor precio para el Rosa y me aseguré de que los carpinteros que contraté para modificar el Castillo Blanco supieran lo que hacían.

Sin embargo, primero me ocupé de los prisioneros y de Novia. Al capitán Ojeda y a su tripulación los dejé libres, le di a Ojeda algo de dinero, le di la mano y le deseé buena suerte. Pensaba que sería la última vez que lo vería cuando lo hice.

Dejé que don José escribiera tres cartas que explicaban su delicada situación y pedían a sus amigos y parientes que lo rescataran. Las leí antes de enviarlas y me aseguré de que les había contado a todos ellos que me tenían que enviar el dinero a la atención de un proveedor de artículos náuticos de Port Royal a quien le comprábamos los suministros. Él había prometido cerrar el trato por nosotros por un diez por ciento. Había otros que lo harían más barato (siete para uno y cinco para el otro) pero no estaba seguro de que fueran honestos. Este tipo cogería su diez por ciento y entregaría el resto y no habría ningún problema al respecto.

Una vez estuvo todo solucionado, llamé a la puerta del camarote de Novia y le dije que necesitaba verla. Vino a mi camarote media hora después y me dio una sorpresa bastante grande. No llevaba ningún vestido calicó esta vez, ni maquillaje. Iba vestida como la primera vez que la vi en el Magdelena: unos pantalones marineros blancos de lona, los pechos oprimidos y escondidos bajos una camisa floja azul y con el pelo atado con una larga trenza que caía por su espalda.

Le dije que le iba a dar el dinero suficiente para comprarse un billete de vuelta a España.

—Tengo que caminar yo sola en esta ciudad. Es un mal lugar, me has dicho.

Asentí.

—Quiero pedirte un favor, Crisóforo. Sé que no me debes ninguno. Ya me estás haciendo un favor al darme dinero para volver a casa. Te pido otro. ¿Podría recargar mis pistolas? ¿Puedo hacerlo si te juro que no te dispararé? ¿Por favor?

Le dije que por supuesto y le di la caja con las botellitas de pólvora y todo lo demás. Fue entonces cuando los carpinteros vinieron a tirar la pared y el compartimento secreto y a cortar nuevas troneras en la regala. Los atendí y cuando fue a buscar a Novia otra vez, había desaparecido. El hermoso estuche de madera de sus pistolas estaba todavía encima de la mesa, con la baqueta, la bolsa con las balas y todo lo demás todavía dentro. Pero no estaba Novia, ni las pequeñas pistolas de latón. No llorar puede ser duro a veces. No a menudo para mí, pero sí a veces. Esa vez intenté no hacerlo, pero no lo conseguí.

Por supuesto, todavía había un problema, que era el peor: qué hacer con Estrellita. Había complicaciones. Aquí se supone que tengo que aconsejar a otra gente sobre sus problemas y casi siempre hay complicaciones también. Así que enumeraré los míos. No quiero, pero me vendrá bien hacerlo y nunca he hecho suficiente penitencia. El último era el más importante

- Ella no tenía dinero ni nadie que cuidara de ella excepto don José y Pilar y ellos no iban a ser liberados por el momento. Si la tuviéramos con nosotros hasta que ellos pudieran cuidar de ella, podríamos tenerla durante un año. Tener dos prisioneros ya era suficientemente malo.

- Ella había sido infiel con don José. Si se la entregaba, estaría siendo cómplice. Había conocido a Pilar y no quería hacer eso.

- Tarde o temprano don José la dejaría ir, probablemente sin nada. Podría estar peor entonces de lo que estaba en ese momento y de hecho parecía bastante probable.

- Él podría hacerle algo desagradable a Pilar para estar con Estrellita todo el tiempo. Pensaba que cabía la posibilidad de que hubiera matado a Jaime Guzmán. Si don José quería apartar a Pilar de su lado, podría hacer que ocurriera alguna clase de accidente. Mi padre habría dicho «No sería la primera vez».

- La había deseado más que a nada durante mucho tiempo. En ese momento estaba hecha un desastre, sucia y encadenada con el pelo enredado y los ojos rojos de llorar. Pronto tendría peor aspecto y no estaba seguro de que yo pudiera aguantar sin quitarle las cadenas, darle una comida decente y la oportunidad de lavarse y después de eso todo lo demás. Por lo que había sabido y visto de ella desde que la había cogido en la oscuridad, sabía que sería un grandísimo error.

No sé ahora cuánto tiempo estuve preocupado por ella, caminando de un lado a otro del alcázar del Castillo Blanco y vigilando a los carpinteros. Para cuando estuvieron listos para el derribo, ya me había decidido. Dije a Antonio que viniera y que vigilara el barco y me fui a tierra.

Había pensado que iba a ser difícil encontrar a Ojeda, pero no lo fue. Encontrar a Vanderhorst en la Virgen Gorda había sido mucho más difícil. Apenas había españoles en Port Royal y todo el mundo se había percatado de su presencia. Álvarez y él compartían habitación en una casa particular y supuse que les estaba costando un ojo de la cara.

—Necesito su ayuda, capitán, y estoy dispuesto a pagarle por ella.

Saqué un par de doblones y se los enseñé.

—Pronto saldrá hacia España, ¿verdad?

—Sí.

Su barba y su bigote estaban ya tenían un aspecto más cuidado y su cara me decía que quería el dinero pero que tendría cuidado en no decirlo.

—¿Ha encontrado un barco que lo lleve?

—¿A España?

Negó con la cabeza.

—Entonces a Nueva España.

—Desde aquí no salen barcos, capitán. Hay que viajar hasta vuestra isla de herejía. A veces, nuestros barcos van allí a comerciar.

Estaba mirando los doblones.

—Un viaje caro sin duda, capitán.

Intenté parecer comprensivo.

—Lo que pido aumentará el coste. Por eso le ofrezco esto.

Los hice sonar en mi mano. No hay nada mejor que el dulce tintineo del oro.

—¿Quizá recuerde a la señora Guzmán?

Asintió. Su cara estaba más tensa que nunca.

—Tengo retenidos al señor De Santiago y a su esposa. Una cuestión de negocios. Un hombre tiene que vivir.

—Entiendo. Él tiene amigos, capitán.

—¿Pero la señora Guzmán?

Me encogí de hombros.

—¿Qué voy a hacer con ella? Su marido estaba arruinado y ahora está muerto. Ella no tiene dinero. Podría matarla, pero Rombeau se niega. Su honor está en juego. Ya sabe cómo funciona eso.

—Sí.

—Me puede ayudar, capitán. La puede llevar de vuelta a España. Esto pagará su pasaje.

No me besó, pero pude ver que quería hacerlo. Nos fuimos juntos al Magdelena y le quité las cadenas y se la entregué. Iban cogidos de la mano antes de perderlos de vista.

¿Pude haberlo hecho sin los dos doblones? Claro que sí. Él me habría pagado por ella si se lo hubiera presentado así. Lo que pasaba era que me divertía más con mi dinero que los que se lo gastaban en bebida o en mujeres que nadie en su sano juicio querría. Además, todavía sentía algo por Estrellita. Poco, pero ahí estaba. No la quería para mí, pero tampoco quería que sufriera. Con dos doblones, ella y Ojeda podrían evitar Jamaica y eso era lo que yo quería. Me sentí bien por eso entonces y todavía ahora me hace sentir bien.

Después de eso, hablé un rato con Dubec. Él había pasado más tiempo que yo en el Magdelena y quería saber qué pensaba él de las cualidades del barco para navegar. Me dijo que creía que el barco debería llevar más peso a popa. Se lo había dicho a Rombeau y habían acordado intentarlo. Planeamos comprar mucha más munición para los cañones grandes, balas de cañón, metralla, botes de metralla e incluso algunas balas enramadas. Lo cargarían en la popa y verían qué pasaba.

Pensaba que la mayoría de los hombres volverían, lo cual me interesaba. Había unos cuantos, dijo él, que tenían pensado coger lo que ya les había pagado (en su mayor parte era el dinero de De Santiago y de Guzmán) e irse a Francia. Como sabía que había sido francesa antes de que Norteamérica se quedara con ella, le pregunté sobre Nueva Orleans. Dubec nunca había oído hablar de ella. Había un lugar que se llamaba Acadia, dijo él, muy al norte. No creía que ninguno de ellos fuera allí. Durante un rato pensé que podía ser otro nombre para Luisiana, pero por la forma en la que hablaba de ella, sonaba como si estuviera al norte del Polo Norte.

Lo que dijo me hizo preocuparme por la tripulación para mis barcos (lo que el obispo Scully llamaría dotación de personal) aunque no podía hacer mucho al respecto. Tendríamos dos barcos en vez de tres, lo que significa que Jarden, Antonio y algunos de los hombres del Rosa estarían en el Magdelena o el Castillo Blanco. Eso estaría bien. Pero también perderíamos hombres en Port Royal y no sólo aquellos que se iban a casa. Los perderíamos y no había ni una sola cosa que yo pudiera hacer, excepto pagarles a todos lo que se merecían cuando vendimos el Rosa y decirle a cada uno de ellos lo mucho que quería que volvieran.

Lo medité mientras charlaba con Dubec y más tarde, mientras Antonio y yo revisábamos las nuevas cañoneras y los otros trabajos de carpintería.

Le conté lo de la pared entre los camarotes que quería tirar y el pequeño compartimento en su interior y entramos en el que había pertenecido a los Guzmán y le echamos un vistazo. Los carpinteros habían quitado las puertas de los dos camarotes ese día y empezaron a modificar el marco para hacer una puerta grande como les había dicho. Me quedé allí de pie mirándolo y me pregunté por qué lo estaba haciendo cuando Novia ya no estaba. El camarote trasero habría sido lo suficientemente grande para mí y podía haber dejado que Bouton se quedara con el otro. Me dije a mí mismo que algún día conseguiría otra mujer, podrá imaginarse todo lo que me dije. Pero no me creía lo que decía, por mucho que lo repitiera en mi cabeza.

Tendría un gran camarote con tres ventanas, uno bonito demasiado bajo como para estar de pie y ahí era dónde iba a dormir por la noche, estirado sobre dos mantas en el suelo, a menos que decidiera dormir en cubierta. Esa noche iba a ser difícil dormir, durmiera donde durmiera, y lo sabía.

Para cambiar de tema, dije:

—Vamos a volver a La Española, Antonio. ¿Has estado alguna vez allí?

—No, capitán. No he estado nunca. ¿Hay oro allí?

Sólo lo que me arrebataron, pensé, pero no lo dije.

—Puede que haya hombres allí, bucaneros. Los españoles puede que hayan echado a algunos de ellos, puede que a todos. Aunque no lo creo. Supongo que quedarán algunos y los quiero. Son buenos tiradores, pero no marineros. Alguien tendría que enseñarles y en el Magdelena será… ¿Qué pasa?

—Podemos conseguir más aquí, creo, capitán. Quizá no los suficientes, pero vinieron dos mientras usted estaba fuera.

Se frotó la barbilla.

—¿Querían unirse a nosotros? Ojalá los hubieras aceptado. Podrían sernos útiles.

—Lo intenté, capitán. Nos fue difícil entendernos, al que era más bajo y a mí. El más alto aun entendía menos. O eso me pareció.

—Bueno, quizá vuelvan. ¿Qué tal va Jarden con la navegación?

Antonio dijo que tan bien como podía esperarse, que el oficial de derrota le estaba enseñando los números y que podía usar el cuadrante pero que todavía tenía dificultad en leer las cartas de navegación.

—¿Sabe cómo usar la sonda?

—Oh sí, capitán. Ya lo sabía. Puede contar, ¿sabe? Y sumar y restar, lo cual me sorprendió. Es el número escrito lo que hay que enseñarle. Ahora también estamos enseñándole al capitán Rombeau. Es más fácil con él, porque sabe multiplicar y dividir, y leer y escribir.

—¿Y el oficial de derrota? —pregunté—. Debe de estar aprendiendo también.

—Sí, capitán. Ahora sabe navegar. No bien, pero mejor…

Alguien gritó:

—¡Ah del barco blanco! ¿Está el capitán Chris a bordo?

Fue en inglés y casi me rompo el cuello al mirar.

Había dos hombres en el muelle, los dos saludaban. A mí me parecían iguales (de estatura media y corpulentos), pero le dije a Antonio:

—Ahí están los hombres de los que me hablaste.

Negó con la cabeza, pero apenas me di cuenta.

Grité:

—¡Soy Chris! Subid a bordo.

Ya teníamos un farol encendido y Antonio encendió otro con él mientras subían por la rampa. Aun así, me llevo un segundo o dos identificarlos: Ben Benson y Red Jack. Gritamos y nos dimos la mano y todo eso y les presenté a Antonio. No pudieron hablar porque no sabía inglés y ese era el único idioma que hablaban ellos, pero todos sonrieron y se dieron de nuevo la mano. Si hubieran sido franceses, se habrían abrazado también. No lo eran. Ahora, cuando abrazo a los niños del centro juvenil a veces, me da lástima.

El capitán Burt había nombrando a Lesage capitán del Windward, dijeron ellos. No les gustaba mucho y habían decido buscar en otro sitio. Les pregunté si todavía estaba en el puerto, porque quería echarle un vistazo al barco otra vez y hablar con Lesage y Valentín si podía. Dijeron que hacía casi una semana que se había ido. Me imaginé que lo que había pasado era que habían perdido el barco, probablemente porque estaban todavía borrachos, quizá porque todavía tenían dinero. Aun así, estaba contento de tenerlos. Eran marineros, los dos, y buenos.

Les enseñé el Castillo Blanco, todo menos los dos pequeños camarotes debajo del alcázar. No dije nada sobre Estrellita, no era asunto suyo, y ni siquiera pensaba en la maldición. Quizá si hubiera dicho algo entonces, podría haber sido diferente más tarde. Puede ser, pero realmente no lo creo.

Antonio había ido al Magdelena mientras yo les enseñaba el barco y había traído una botella de ron. Mientras la bebíamos entera, les conté un poco mis planes: La Española si necesitábamos hombres cuando saliéramos de Port Royal, y después asaltar hacia el sur por la costa de las colonias españolas. Dejaríamos a los portugueses en paz, dije. Había más españoles al sur, en el país de la plata, pero dudaba que fuéramos tan lejos. Cuando dije eso parecían un poco decepcionados, que era lo que quería.

Después de eso, no había nada más que hacer sino ir a la cama. Red y Ben entraron en el castillo de proa para colgar sus hamacas, Antonio y yo les dimos las buenas noches y volvimos al Magdelena. Cuando Bouton apareció para empezar su guardia, le informé y me fui al camarote del capitán, no tan sobrio como me hubiera gustado.

Tenía la cama ya hecha en el suelo. No recordaba haberlo hecho antes de salir, pero me imaginé que debía de hacerlo. Cuando me metí dentro de las sábanas, Novia ya estaba allí, desnuda y esperando.

Después me dormí antes que ella, como casi siempre solía ocurrir. Sólo que esa noche desperté al sonido de dos campanadas. Ella todavía estaba dormida y me quedé allí tumbado pensando en lo que había dicho Bouton: todas las mujeres mienten. Por supuesto, tenía razón. Lo hacen. También todos los hombres mienten. Yo más que la mayoría, aunque he intentado por todos los medios no contar mentiras aquí. Sabina (Novia) había mentido porque me amaba y quería que yo la amara a ella. Me acostaba con una persona mentirosa aunque me acostase solo. ¿Había alguien mejor que ella? No pude pensar en nadie.