9

Cómo me convertí en pirata

Desperté en mitad de la noche. Me incorporé pensando que había oído un disparo. Todos los perros ladraban. Oí otro disparo y me estiré para coger mi mosquete.

Era casi la peor pelea en la que había estado, y he estado en muchas malas. Estaba oscuro y no podías saber a ciencia cierta con quién te peleabas. Oí gritar a Melind, reconocí su voz, y corrí a ayudarlo. Entonces, llamamos a los demás y disparábamos prácticamente a cualquiera que no respondiera en francés. El cielo se puso gris y el tiroteo se recrudeció. Todo el mundo estaba escondido detrás de los árboles y se asomaba para disparar. Por cada uno de nosotros parecía que había seis o siete de los otros, y nos llevaron hacia el mar y finalmente a la playa.

Lo malo de eso fue que así nos podían ver mejor. Y lo bueno fue que había rocas y madera procedente del mar para escondernos y ellos no se atrevían a seguirnos al descubierto. Uno o dos de ellos lo intentaron y les disparamos en cuanto salieron de detrás de los árboles. Me imaginaba que los barcos volverían y entonces sería nuestro final.

Lo que realmente ocurrió fue que pidieron parlamentar a voz en grito. Juraban que no harían daño a nadie que fuera a hablar con ellos, pero que no mandarían a nadie a hablar con nosotros. Durante bastante tiempo estuvieron hablando sin parar los unos con los otros sobre ello porque nadie de su bando hablaba mucho francés y Melind no hablaba mucho español.

Fue entonces cuando hice una de las cosas más estúpidas que he hecho en mi vida. Le dije que hablaba español mejor que él y que haría de intérprete. Así que dicho eso, Melind y yo dejamos nuestros mosquetes y cuchillos allí y subimos por la playa hacia la linde de la selva para hablar con ellos.

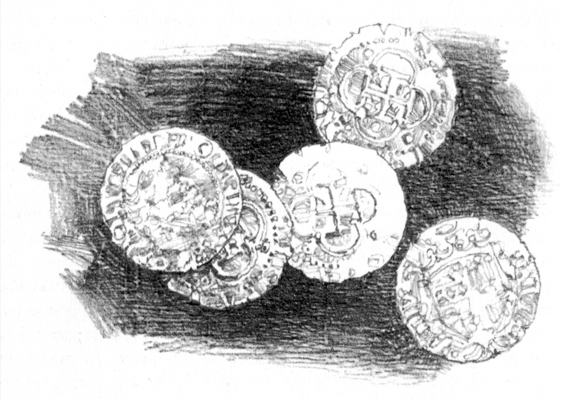

Había dos españoles, un oficial y un granjero. Por lo que vi, el oficial iba acompañado de diez soldados y el granjero quizá de cerca de cien granjeros. Una vez llegamos a los árboles nos acogieron y nos cachearon para ver si íbamos armados. Por supuesto, encontraron la faltriquera y se quedaron con el dinero. Melind protestó y yo grité con todas mis fuerzas, pero no sirvió de nada. Nos dijeron que nos matarían si no manteníamos la boca cerrada.

Fue en ese momento cuando intenté atacarlos. Uno de los granjeros que estaba bastante cerca de mí tenía un cuchillo grande colgado de su cinto, cuyo mango sobresalía. Lo cogí y me fui a por el oficial español. Los hubiera matado a todos allí mismo si hubiera podido y no había odiado a nadie tanto como odié a ese tipo. Era mi dinero, que había ganado tras muchas preocupaciones, trabajo duro y decisiones difíciles, y nos habían jurado que no nos pasaría nada si íbamos desarmados y nos acercábamos a ellos.

Le di a ese oficial en el costado antes de que alguien me golpeara. Cuando recobré la consciencia (me sentía como algo raspado de un zapato), Melind y yo teníamos las manos atadas detrás de la espalda.

En resumidas cuentas, teníamos que irnos, coger nuestras piraguas y marcharnos de la isla. Si lo hacíamos, decían, nos podíamos ir en paz. Si no nos íbamos, no retendrían allí hasta que llegaran más hombres. Habían ido a buscarlos, decían, y estarían allí al día siguiente.

Fingimos que no les creíamos, pero sí que les creíamos. Yo sí, y sé que Melind también. Estaban demasiado contentos como para que no fuera verdad (Es horrible ver a alguien que odias feliz. Me di cuenta entonces). Grupos de soldados y de granjeros habían estado inspeccionando la isla durante los últimos días y ahora que este grupo nos había encontrado, los otros se unirían. Nos dejarían que enterráramos a nuestros muertos y que llenáramos nuestras cantimploras, después teníamos que irnos. Diría que fue alrededor del mediodía del día siguiente cuando nos fuimos. Veinte o treinta hombres en cuatro piraguas, pero todavía me sentía mareado y no recuerdo mucho de aquello. Acampamos cerca de la costa y llegamos a Tortuga al día siguiente.

El pueblo de chozas ya no estaba. Los españoles lo habían hecho saltar por los aires con sus cañones, luego habían bajado a tierra y habían quemado lo que quedaba de él. Sin embargo, mucha gente sobrevivió. Habían corrido a los bosques cuando los cañones españoles empezaron a disparar. Melind reunió esa noche a un grupo y habló con ellos.

Aunque primero habló conmigo. Le dije la verdad. Fue la primera vez que le decía la verdad a alguien desde que había hablado con el capitán Burt en su camarote del Weald, así que quizás aquel golpe en la cabeza me había servido de algo. Le dije que era pirata, que sabía navegar y que era un marinero bastante hábil.

No recuerdo todo lo que dijo Melind cuando habló. Además, lo hizo en francés y hubo algunas cosas que no entendí. Más o menos fue así:

—Amigos míos, estamos entre la espada y la pared. Si nos quedamos aquí, vendrán otra vez y nos matarán. Si volvemos a La Española, nos perseguirán y despedazarán como a ganado. ¿Podemos volver a Francia en piraguas? Sabéis que no.

»Cada hombre debe elegir vivir o morir. Yo elijo vivir, y aquí propongo que hagamos lo siguiente. Con unos amigos con los que ya he hablado seguiré la costa hasta Santo Domingo. Entraremos en su puerto en nuestras piraguas únicamente cuando sea muy tarde. No llevaremos luces ni haremos ningún disparo, y abordaremos un barco antes de que los perros cobardes sepan que hemos llegado. Tan silenciosos como fantasmas, zarparemos del puerto, y una vez en el mar, bueno amigos míos, me compadezco de cualquiera que intente impedirnos ir a dondequiera que queramos.

»Aquellos que quieran acompañarnos deberán estar listos por la mañana. Algunos de vosotros, por cualquier motivo, no querrán venir. Os deseamos lo mejor y sólo os pedimos que brindéis por nuestro éxito la próxima vez que bebáis. Queda mucha agua en la isla.

Cuando partimos a la mañana siguiente, había siete piraguas en total. Diría que en cada una cabían diez hombres. Nos llevó llegar allí más tiempo del que habíamos pensado. Podría habernos llevado dos semanas, pero creo que casi fueron tres. Siempre que llegábamos a un asentamiento español, les robábamos. Teníamos que hacerlo o nos moriríamos de hambre. Pocos luchaban, y algunos morían mientras rogaban por su vida. Intentábamos impedirlo cuando podíamos, pero yo no podía estar en todos los sitios, y tampoco Melind.

En cierto modo, todo ese tiempo fue valioso. Llegamos a conocernos los unos a los otros y a saber quién podía hacer qué. Cuando estábamos tan cerca que sabíamos que llegaríamos a puerto al día siguiente después de la puesta de sol, Melind nos dividió en dos grupos, los que iban a luchar y los marineros. Mi tripulación era la de los marineros, formada por una docena de hombres y yo. La de Melind era la de los que iban a luchar.

Ellos se encargarían de abordar cualquier barco que eligiéramos y de su tripulación, y matarían a cualquiera que no se rindiera. Mi grupo iba después, dejaba la lucha para ellos, y ponía el barco en marcha tan rápido como fuera posible tras cortar la cuerda de las anclas e izar velas. Yo cogería el timón y haría todo lo posible para sacar el barco de un puerto que no conocía, y de noche.

Todo eso me daba muchísimo miedo (a mí y diría que a todos), pero esa era la parte que más miedo me daba. Sabía que tenías muchas posibilidades de que encalláramos en tierras bajas o algo así, y si eso ocurriera, estaríamos muertos. Si el barco tenía un anclote, podíamos intentar desencallarlo antes de que los cañones del fuerte nos conviertan en astillas, y querida, querida santa Bárbara, por favor reza para que los buenos de los artilleros estén durmiendo.

Así que nos pusimos en marcha al día siguiente sabiendo que teníamos muchas posibilidades de que fuera la última vez que viéramos salir el sol. Había escogido a dos hombres para cortar las cuerdas de las anclas y cuatro hombres para desplegar las velas. Les dije que izaran las mayores tan rápido como pudieran y que nos encargaríamos después del resto.

He visto planes que han salido bien y planes que han salido mal. Ese fue un sinsentido. Melind y yo habíamos quedado en revisar los barcos del puerto y coger el que pareciera más fácil. Vale, el problema era que sólo había uno, a menos que contáramos los pequeños barcos pesqueros.

Lo que es peor, lo reconocí en cuanto lo vi, incluso a la luz de la luna. Era el barco de tres mástiles y la cubierta al ras, el barco más pequeño de la Armada española que había entrado en nuestra bahía para decirnos que nos fuéramos. No sé si Melind lo reconoció también. Quizá. Pero aun así, fue a por él.

Así que lo seguimos, siete hombres en la piragua más pequeña de todas. Habíamos planeado esperar hasta que los que luchaban estuvieran a bordo, pero no lo hicimos. Melind y su grupo subieron por la barandilla. Se oyeron dos o tres tiros y allá subimos.

Los dos que asigné para que cortaran las cuerdas de las anclas se dirigieron a la cuerda de proa y la cortaron. Yo tuve que cortar la de popa con mi daga, lo que significó tener que dejar de cortar dos veces y luchar antes de conseguirlo. Mi daga estaba afilada, diablos que sí. Intentad cortar una cuerda gruesa y alquitranada con un buen cuchillo afilado y decidme qué tal.

Lo peor era que no había viento ni para mover una vela. Mis hombres izaron la vela de trinquete y la cangreja, pero no había viento para llenarlas.

Entonces, ¿lo conseguimos? Por la gracia de Dios, sí lo conseguimos. Nos salvaron dos cosas. Lo primero fue que la tripulación no iba armada. Después de eso, le pregunté a un tipo que había estado en la Armada francesa y más tarde al capitán Burt, que había estado en la inglesa. Las dos armadas tenían tanto miedo de sus propios hombres que guardaban todas las armas bajo llave y sólo las sacaban cuando creían que sus hombres las podrían necesitar.

En la Armada española ocurría lo mismo: tenían más miedo de sus propios hombres que de nosotros. La mayor parte de los soldados se había ido a tierra firme, y parte de los marineros también. Los únicos hombres a bordo que tenían espadas, pistolas, y demás, eran los oficiales y un par de soldados. Mi padre me dijo una vez que un buen abogado era aquel que tenía más miedo de ti que de los policías; y a mí me parece que si alguien tiene más miedo de sus propios hombres que del enemigo, debería irse a casa y estudiar Derecho. Aquellos marineros españoles lucharon, pero lo hicieron con cabillas y espeques y esa clase de cosas. Nosotros teníamos nuestros mosquetes y nuestros cuchillos.

El otro golpe de suerte fue la marea. Por la gracia de Dios, estaba bajando, y en cuanto corté la otra cuerda del ancla empezó a sacarnos del puerto. No prestamos ninguna atención a la marea, y deberíamos haberlo hecho. Pero san Brandán estaba con nosotros, un tipo con agallas.

También tuvimos algo de mala suerte. A Melind lo habían golpeado en la cabeza con algo y no volvía en sí. Lo cuidamos bien hasta que dejó de respirar cuatro o cinco días más tarde, creo. Pudo haber sido una semana. Sé que me pareció muchísimo tiempo.

Había sido su brazo derecho y todos lo sabían. Tomé el control como había hecho en el New Ark, aunque esa vez con más confianza. No teníamos muchos marineros y yo era el único a bordo que sabía navegar, así que lo hice yo. Puse rumbo al estrecho de Guadalupe, porque el viento era favorable y además consideré que deberíamos alejarnos rápidamente de La Española por un tiempo. Tampoco dejaba de pensar que teníamos un barco de guerra de la Armada española, y, ¿por qué no recuperar parte de mi dinero?

Porque era eso lo que teníamos. Pequeño, sí, pero un barco de guerra después de todo. Con diez cañones por banda, no habría manera de competir con un galeón. Pero aparte de los galeones, no había muchos barcos que nos pudieran hacer frente. Su nombre era Magdelena. Me gustaba y no se lo cambié.

Hasta ahora no he dicho nada de los prisioneros españoles, y hay un motivo. Me llevará mucho tiempo contarlo, y pensé que debía saber lo otro primero.

Eran sólo cinco, cuarto hombres y un chico (o al menos eso era lo que me parecía a mí). Los mandé subir a cubierta cuando salió el sol y les hablé. Fue en español y esto fue más o menos lo que les dije:

—En este barco no nos gusta mucho ni el rey de España ni su gente, y si escuchara a mi tripulación como debería ahora mismo, estaríais echando una siestecita en el mar. Sería asesinato, y no es que me agrade demasiado, pero tampoco me importa mucho. Veo que hay un hombre herido. ¿Alguien más?

Otro hombre dio un paso al frente.

—Yo, señor. Yo también estoy herido.

Tenía el brazo derecho destrozado, quizá por una bala de mosquete. Se lo estaba sujetando con el brazo izquierdo y lo tenía envuelto con un trapo.

—Vale, tú estás fuera. También el otro hombre que está herido. Ahora quedáis tres. Si alguno de vosotros se quiere unir, lo aceptaremos. Acercaos si queréis. Quedaos conmigo.

El chico lo hizo. Nadie más. Dije lo que dije porque sabía que la mayoría de los hombres que tenía sabían casi tanto de navegación como aquel cura que me había dejado usar la guitarra de su padre. Esperaba conseguir a los dos marineros sanos, porque sabía que los íbamos a necesitar.

—Vale, ya tenemos a uno. Uníos a nosotros y formaréis parte de la tripulación. Nadie os atacará porque seáis españoles. Todo lo que consigamos, incluido lo que encontremos en este barco, lo compartiremos con vosotros según la costumbre de la costa. Tendréis vuestra parte como Clément, aquí presente. ¿Qué me decís?

Parecían asustados, pero los dos negaron con la cabeza. El chico me susurró:

—Debo hablar con usted a solas.

Asentí con disimulo al imaginarme que habría un tesoro en el barco y que él sabía dónde estaba.

Dije en alto:

—Vale, meteos los cuatro en el esquife. La Española está por ahí.

Señalé detrás de nosotros.

—Remad duro y puede que lo consigáis. O quizás otro barco os recoja.

Metimos a los cuatro en el bote y, como me imaginaba que sabía dónde estaba, le dije al chico que cogiera un poco de pan de barco para ellos. Cuando se lo estaba dando, me susurró:

—Tengo que hablar contigo, Crisóforo.

Asentí otra vez, mandé que bajarán el bote al agua y les dije a los cuatro:

—El capitán Chris os ha salvado la vida. Decidlo, si lo sobrevivís.