Introducción

INTRODUCCIÓN

La distribución de la riqueza es una de las cuestiones más controversiales y debatidas en la actualidad. Pero ¿qué se sabe realmente de su evolución a lo largo del tiempo? ¿Acaso la dinámica de la acumulación del capital privado conduce inevitablemente a una concentración cada vez mayor de la riqueza y del poder en unas cuantas manos, como lo creyó Marx en el siglo XIX? O bien, ¿acaso las fuerzas equilibradoras del crecimiento, la competencia y el progreso técnico conducen espontáneamente a una reducción y a una armoniosa estabilización de las desigualdades en las fases avanzadas del desarrollo, como lo pensó Kuznets en el siglo XX? ¿Qué se sabe en realidad de la evolución de la distribución de los ingresos y de la riqueza desde el siglo XVIII, y qué lecciones podemos extraer para el siglo XXI?

Éstas son las preguntas a las que intento dar respuesta en este libro. Digámoslo de entrada: las respuestas presentadas son imperfectas e incompletas, pero se basan en datos históricos y comparativos mucho más extensos que los de todos los trabajos anteriores —abarcan tres siglos y más de 20 países—, y en un marco teórico renovado que permite comprender mejor las tendencias y los mecanismos subyacentes. El crecimiento moderno y la difusión de los conocimientos permitieron evitar el apocalipsis marxista, mas no modificaron las estructuras profundas del capital y de las desigualdades, o por lo menos no tanto como se imaginó en las décadas optimistas posteriores a la segunda Guerra Mundial. Cuando la tasa de rendimiento del capital supera de modo constante la tasa de crecimiento de la producción y del ingreso —lo que sucedía hasta el siglo XIX y amenaza con volverse la norma en el siglo XXI—, el capitalismo produce mecánicamente desigualdades insostenibles, arbitrarias, que cuestionan de modo radical los valores meritocráticos en los que se fundamentan nuestras sociedades democráticas. Sin embargo, existen medios para que la democracia y el interés general logren retomar el control del capitalismo y de los intereses privados, al tiempo que rechazan los repliegues proteccionistas y nacionalistas. Este libro intenta hacer propuestas en ese sentido, apoyándose en las lecciones de esas experiencias históricas, cuyo relato constituye la trama principal de la obra.

¿UN DEBATE SIN FUENTES?

Durante mucho tiempo los debates intelectuales y políticos sobre la distribución de la riqueza se alimentaron de muchos prejuicios y de muy pocos hechos.

Desde luego, cometeríamos un error al subestimar la importancia de los conocimientos intuitivos que cada persona desarrolla acerca de los ingresos y de la riqueza de su época, sin marco teórico alguno y sin ninguna estadística representativa. Veremos, por ejemplo, que el cine y la literatura —en particular la novela del siglo XIX— rebosan de informaciones sumamente precisas acerca de los niveles de vida y fortuna de los diferentes grupos sociales, y sobre todo acerca de la estructura profunda de las desigualdades, sus justificaciones y sus implicaciones en la vida de cada uno. Las novelas de Jane Austen y Balzac, en particular, presentan cuadros pasmosos de la distribución de la riqueza en el Reino Unido y en Francia en los años de 1790 a 1830. Los dos novelistas poseían un conocimiento íntimo de la jerarquía de la riqueza en sus respectivas sociedades; comprendían sus fronteras secretas, conocían sus implacables consecuencias en la vida de esos hombres y mujeres, incluyendo sus estrategias maritales, sus esperanzas y sus desgracias; desarrollaron sus implicaciones con una veracidad y un poder evocador que no lograría igualar ninguna estadística, ningún análisis erudito.

En efecto, el asunto de la distribución de la riqueza es demasiado importante como para dejarlo sólo en manos de los economistas, los sociólogos, los historiadores y demás filósofos. Atañe a todo el mundo, y más vale que así sea. La realidad concreta y burda de la desigualdad se ofrece a la vista de todos los que la viven, y suscita naturalmente juicios políticos tajantes y contradictorios. Campesino o noble, obrero o industrial, sirviente o banquero: desde su personal punto de vista, cada uno ve las cosas importantes sobre las condiciones de vida de unos y otros, sobre las relaciones de poder y de dominio entre los grupos sociales, y se forja su propio concepto de lo que es justo y de lo que no lo es. El tema de la distribución de la riqueza tendrá siempre esta dimensión eminentemente subjetiva y psicológica, que de modo irreductible genera conflicto político y que ningún análisis que se diga científico podría apaciguar. Por fortuna, la democracia jamás será remplazada por la república de los expertos.

Por ello, el asunto de la distribución también merece ser estudiado de modo sistemático y metódico. A falta de fuentes, métodos, conceptos definidos con precisión, es posible decir cualquier cosa y su contrario. Para algunos las desigualdades son siempre crecientes, y el mundo cada vez más injusto, por definición. Para otros las desigualdades son naturalmente decrecientes, o bien se armonizan de manera espontánea, y ante todo no debe hacerse nada que pueda perturbar ese feliz equilibrio. Frente a este diálogo de sordos, en el que a menudo cada campo justifica su propia pereza intelectual mediante la del campo contrario, hay un cometido para un procedimiento de investigación sistemática y metódica, aun cuando no sea plenamente científica. El análisis erudito jamás pondrá fin a los violentos conflictos políticos suscitados por la desigualdad. La investigación en ciencias sociales es y será siempre balbuceante e imperfecta; no tiene la pretensión de transformar la economía, la sociología o la historia en ciencias exactas, sino que, al establecer con paciencia hechos y regularidades, y al analizar con serenidad los mecanismos económicos, sociales y políticos que sean capaces de dar cuenta de éstos, puede procurar que el debate democrático esté mejor informado y se centre en las preguntas correctas; además, puede contribuir a redefinir siempre los términos del debate, revelar las certezas estereotipadas y las imposturas, acusar y cuestionarlo todo siempre. Éste es, a mi entender, el papel que pueden y deben desempeñar los intelectuales y, entre ellos, los investigadores en ciencias sociales, ciudadanos como todos, pero que tienen la suerte de disponer de más tiempo que otros para consagrarse al estudio (y al mismo tiempo recibir un pago por ello, un privilegio considerable).

Ahora bien, debemos advertir que durante mucho tiempo las investigaciones eruditas consagradas a la distribución de la riqueza se basaron en relativamente escasos hechos establecidos con solidez, y en muchas especulaciones puramente teóricas. Antes de exponer con más precisión las fuentes de las que partí y que intenté reunir en el marco de este libro, es útil elaborar un rápido historial de las reflexiones sobre estos temas.

MALTHUS, YOUNG Y LA REVOLUCIÓN FRANCESA

Cuando nació la economía política clásica en el Reino Unido y en Francia, a fines del siglo XVIII y principios del XIX, la distribución ya era el centro de todos los análisis. Todos veían claramente que habían empezado transformaciones radicales, sobre todo con un crecimiento demográfico sostenido —desconocido hasta entonces— y los inicios del éxodo rural y de la Revolución industrial. ¿Cuáles serían las consecuencias de esos trastornos en el reparto de la riqueza, la estructura social y el equilibrio político de las sociedades europeas?

Para Thomas Malthus, que en 1798 publicó su Ensayo sobre el principio de población, no cabía ninguna duda: la principal amenaza era la sobrepoblación[1]. Sus fuentes eran escasas, pero las utilizó de la mejor manera posible. Influyeron en él sobre todo los relatos de viaje de Arthur Young, agrónomo inglés que recorrió los caminos del reino de Francia en 1787-1788, en vísperas de la Revolución, desde Calais hasta los Pirineos, pasando por la Bretaña y el Franco Condado, y quien relató la miseria de las campiñas.

No todo era impreciso en ese apasionante relato; lejos de eso. En esa época, Francia era por mucho el país europeo más poblado, y por tanto constituía un punto de observación ideal. Hacia 1700, el reino de Francia contaba ya con más de 20 millones de habitantes, en un momento en que el Reino Unido constaba de poco más de ocho millones de almas (e Inglaterra de alrededor de cinco millones). Francia presenció el crecimiento de su población a un ritmo sostenido a lo largo del siglo XVIII, desde fines del reinado de Luis XIV hasta el de Luis XVI, al punto de que su población se acercó a los 30 millones de habitantes en la década de 1780. Todo permite pensar que, en efecto, ese dinamismo demográfico, desconocido durante los siglos anteriores, contribuyó al estancamiento de los salarios agrícolas y al incremento de la renta de la tierra en las décadas previas a la deflagración de 1789. Sin hacer de ello la causa única de la Revolución francesa, parece evidente que esta evolución sólo incrementó la creciente impopularidad de la aristocracia y del régimen político imperante.

Sin embargo, el relato de Young, publicado en 1792, estaba asimismo impregnado de prejuicios nacionalistas y comparaciones engañosas. Nuestro gran agrónomo estaba muy insatisfecho con los mesones y con los modales de los sirvientes que le llevaban de comer, a los que describió con asco. De sus observaciones, a menudo bastante triviales y anecdóticas, pretendía deducir consecuencias para la historia universal. Sobre todo le preocupaba la agitación política a la que podía llevar la miseria de las masas. Young estaba particularmente convencido de que sólo un sistema político a la inglesa —con cámaras separadas para la aristocracia y el Estado llano, y el derecho de veto para la nobleza— permitiría un desarrollo armonioso y apacible, dirigido por personas responsables. Estaba seguro de que Francia se hallaba condenada al fracaso al aceptar en 1789-1790 que ocuparan un escaño unos y otros en un mismo parlamento. No es exagerado afirmar que el conjunto de su relato estaba determinado por cierto temor a la Revolución francesa. Cuando se diserta sobre la distribución de la riqueza, la política nunca está muy distante, y a menudo es difícil evitar los prejuicios y los intereses de clase de la época.

Cuando, en 1798, el reverendo Malthus publicó su famoso Ensayo, fue aún más radical en sus conclusiones. Al igual que su compatriota, estaba muy preocupado por las noticias políticas que llegaban de Francia, y consideraba que para asegurarse de que semejantes excesos no se extendieran un día al Reino Unido era urgente suprimir todo el sistema de asistencia a los pobres y controlar severamente su natalidad, a falta de lo cual el mundo entero caería en sobrepoblación, caos y miseria. Es ciertamente imposible entender las excesivamente sombrías previsiones malthusianas sin tomar en cuenta el miedo que abrumaba a buena parte de las élites europeas en la década de 1790.

RICARDO: EL PRINCIPIO DE ESCASEZ

Retrospectivamente, es muy fácil burlarse de los profetas de la desgracia, pero, objetivamente, es importante darse cuenta de que las transformaciones económicas y sociales que estaban en curso a finales del siglo XVIII y principios del XIX eran bastante impresionantes, incluso traumáticas. En realidad, la mayoría de los observadores de la época —no sólo Malthus y Young— tenía una visión por demás sombría, aun apocalíptica, de la evolución a largo plazo de la distribución de la riqueza y de la estructura social. Esto se aprecia sobre todo en David Ricardo y Karl Marx —sin lugar a dudas los dos economistas más influyentes del siglo XIX—, quienes imaginaban que un pequeño grupo social —los terratenientes, en el caso de Ricardo; los capitalistas industriales, en el de Marx— se adueñaría inevitablemente de una parte siempre creciente de la producción y del ingreso[2].

Para Ricardo, que en 1817 publicó sus Principios de economía política y tributación, la principal preocupación era la evolución a largo plazo del precio de la tierra y del nivel de la renta del suelo. Al igual que Malthus, casi no disponía de ninguna fuente estadística digna de ese nombre, pero eso no le impedía poseer un conocimiento íntimo del capitalismo de su época. Al pertenecer a una familia de financieros judíos de origen portugués, parecía tener menos prejuicios políticos que Malthus, Young o Smith. Influyó en él el modelo de Malthus, pero llevó el razonamiento más lejos. Se interesó sobre todo en la siguiente paradoja lógica: desde el momento en que el incremento de la población y de la producción se prolonga de modo duradero, la tierra tiende a volverse cada vez más escasa en comparación con otros bienes. La ley de la oferta y la demanda debería conducir a un alza continua del precio de la tierra y de las rentas pagadas a los terratenientes. Con el tiempo, estos últimos recibirían una parte cada vez más importante del ingreso nacional, y el resto de la población una fracción cada vez más reducida, lo que sería destructivo para el equilibrio social. Para Ricardo, la única salida lógica y políticamente satisfactoria es un impuesto cada vez más gravoso sobre la renta del suelo.

Esta sombría predicción no se confirmó: desde luego, la renta del suelo permaneció mucho tiempo en niveles elevados, pero en resumidas cuentas, a medida que disminuía el peso de la agricultura en el ingreso nacional, el valor de las tierras agrícolas decayó inexorablemente respecto de las demás formas de riqueza. Al escribir en la década de 1810, sin lugar a dudas Ricardo no podía anticipar la amplitud del progreso técnico y del desarrollo industrial que se daría en el siglo que se iniciaba. Al igual que Malthus y Young, no lograba imaginar una humanidad totalmente liberada del apremio alimentario y agrícola.

No por ello su intuición sobre el precio de la tierra deja de ser interesante: potencialmente el «principio de escasez» sobre el que se apoya puede llevar a algunos precios a alcanzar valores extremos durante largos decenios. Esto bastaría para desestabilizar de modo profundo sociedades enteras. El sistema de precios tiene un papel irremplazable en la coordinación de las acciones de millones de individuos, o hasta de miles de millones de individuos en el marco de la nueva economía mundial. El problema estriba en que este sistema no conoce ni límite ni moral.

Cometeríamos un error al despreciar la importancia de este principio en el análisis de la distribución mundial de la riqueza en el siglo XXI; para convencerse de ello, baste con remplazar en el modelo de Ricardo el precio de las tierras agrícolas por el de los bienes raíces urbanos en las grandes capitales, o bien por el precio del petróleo. En ambos casos, si la tendencia observada a lo largo de los años 1970-2010 se prolongara para el periodo 2010-2050 o 2010-2100, se llegaría a desequilibrios económicos, sociales y políticos de considerable amplitud —tanto entre países como dentro de ellos—, que no distan de evocar el apocalipsis ricardiano.

Desde luego, existe en principio un mecanismo económico muy simple que permite equilibrar el proceso: el juego de la oferta y la demanda. Si un bien tiene una oferta insuficiente y si su precio es demasiado elevado, entonces debe disminuir la demanda de ese bien, lo que permitirá reducir el precio. Dicho de otra manera, si se incrementan los precios inmobiliarios y petroleros, basta con ir a vivir al campo, o bien utilizar una bicicleta (o ambas cosas al mismo tiempo). No obstante, además de que esto puede ser un poco molesto y complicado, semejante ajuste requeriría varias décadas, a lo largo de las cuales es posible que los dueños de los inmuebles y del petróleo acumulen créditos tan importantes sobre el resto de la población que a largo plazo se volverían propietarios de todo lo que se pueda poseer, incluso del campo y de las bicicletas[3]. Como de costumbre, es posible que lo peor no suceda. Es demasiado pronto para anunciar al lector que tendrá que pagar su renta al emir de Qatar de aquí a 2050: ese tema será examinado en su momento, y desde luego la respuesta que daremos será más matizada, aunque medianamente tranquilizadora. Pero es importante entender desde ahora que el juego de la oferta y la demanda no impide en lo absoluto semejante posibilidad; a saber, una divergencia mayor y perdurable de la distribución de la riqueza, vinculada con los movimientos extremos de ciertos precios relativos. Éste es el mensaje principal del principio de escasez introducido por Ricardo. Nada nos obliga a dejarlo al azar.

MARX: EL PRINCIPIO DE ACUMULACIÓN INFINITA

Cuando Marx publicó, en 1867, el primer tomo de El capital, es decir, exactamente medio siglo después de la publicación de los Principios de Ricardo, había ocurrido una profunda evolución de la realidad económica y social: ya no se trataba de saber si la agricultura podría alimentar a una población creciente o si el precio de la tierra subiría hasta las nubes, sino más bien de comprender la dinámica de un capitalismo en pleno desarrollo.

El suceso más destacado de la época era la miseria del proletariado industrial. A pesar del desarrollo —o tal vez en parte debido a él— y del enorme éxodo rural que había empezado a provocar el incremento de la población y de la productividad agrícola, los obreros se apiñaban en cuchitriles. Las jornadas de trabajo eran largas, con sueldos muy bajos. Se desarrollaba una nueva miseria urbana, más visible, más chocante y en ciertos aspectos aún más extrema que la miseria rural del Antiguo Régimen. Germinal, Oliver Twist o Los miserables no nacieron de la imaginación de los novelistas, ni tampoco las leyes que en 1841 prohibieron el trabajo de niños menores de ocho años en las manufacturas de Francia, o el de los menores de diez años en las minas del Reino Unido en 1842. El Cuadro del estado físico y moral de los obreros empleados en las manufacturas, publicado en Francia en 1840 por el doctor Villermé y que inspiró la tímida legislación de 1841, describía la misma realidad sórdida que La situación de la clase obrera en Inglaterra, publicado por Engels en 1845[4].

De hecho, todos los datos históricos de los que disponemos en la actualidad indican que no fue sino hasta la segunda mitad —o más bien hasta el último tercio— del siglo XIX cuando ocurrió un incremento significativo del poder adquisitivo de los salarios. De la década de 1800-1810 a la de 1850-1860, los salarios de los obreros se estancaron en niveles muy bajos, cercanos a los del siglo XVIII y los siglos anteriores, e incluso inferiores en algunos casos. Esta larga fase de estancamiento salarial, que se observa tanto en el Reino Unido como en Francia, es particularmente impresionante debido a que el crecimiento económico se aceleró durante ese periodo. La participación del capital —beneficios industriales, renta del suelo, rentas urbanas— en el ingreso nacional, en la medida en que se lo puede estimar a partir de las fuentes imperfectas de las que disponemos hoy en día, se incrementó con fuerza en ambos países durante la primera mitad del siglo XIX[5], y disminuyó ligeramente en los últimos decenios de ese siglo, cuando los salarios se recuperaron parcialmente del retraso en su incremento. Sin embargo, los datos que reunimos indican que no hubo disminución estructural alguna de la desigualdad antes de la primera Guerra Mundial. En el transcurso de 1870-1914, en el mejor de los casos se presenció una estabilización de la desigualdad en un nivel muy elevado, y en ciertos aspectos una espiral inequitativa sin fin, en particular con una concentración cada vez mayor de la riqueza. Es muy difícil decir adónde habría conducido esta trayectoria sin los importantes choques económicos y políticos provocados por la deflagración de 1914-1918, que, a la luz del análisis histórico, y con la retrospectiva de la que disponemos hoy en día, se revelan como las únicas fuerzas que podían llevar a la reducción de las desigualdades desde la Revolución industrial.

Lo cierto es que la prosperidad del capital y de los beneficios industriales, en comparación con el estancamiento de los ingresos destinados al trabajo, era una realidad tan evidente en la década de 1840-1850 que todos eran perfectamente conscientes de ello, aun si en ese momento nadie disponía de estadísticas nacionales representativas. Es en este contexto donde se desarrollaron los primeros movimientos comunistas y socialistas. La pregunta central es simple: ¿para qué sirvió el desarrollo de la industria, para qué sirvieron todas esas innovaciones técnicas, ese trabajo, esos éxodos, si al cabo de medio siglo de desarrollo industrial la situación de las masas siguió siendo igual de miserable, sin más remedio que prohibir en las fábricas el trabajo de los niños menores de ocho años? Parecía evidente el fracaso del sistema económico y político imperante. La siguiente pregunta también era evidente: ¿qué se puede decir de la evolución que tendría semejante sistema a largo plazo?

Marx se consagró a esa tarea. En 1848, en vísperas de la «Primavera de los pueblos», ya había publicado el Manifiesto comunista[6], texto corto y eficaz que comienza con el famoso «Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo»[7] y concluye con la no menos célebre predicción revolucionaria: «el desarrollo de la gran industria socava bajo los pies de la burguesía las bases sobre las que ésta produce y se apropia de lo producido. La burguesía produce, ante todo, sus propios sepultureros. Su hundimiento y la victoria del proletariado son igualmente inevitables»[8].

En las dos décadas siguientes, Marx se dedicó a escribir el voluminoso tratado que justificaría esta conclusión, y a fundamentar el análisis del capitalismo y su desplome. Esta obra quedaría inconclusa: el primer tomo de El capital se publicó en 1867, pero Marx falleció en 1883, sin haber terminado los dos siguientes tomos, que publicaría después de su muerte su amigo Engels, a partir de los fragmentos de manuscritos —a menudo oscuros— que Marx dejó.

A semejanza de Ricardo, Marx basó su trabajo en el análisis de las contradicciones lógicas internas del sistema capitalista. De esta manera, buscó distinguirse tanto de los economistas burgueses (que concebían el mercado como un sistema autorregulado, es decir, capaz de equilibrarse solo, sin mayor divergencia, similar a la «mano invisible» de Smith y a la «ley de Say») como de los socialistas utópicos o proudhonianos, quienes, según él, se contentaban con denunciar la miseria obrera sin proponer un estudio verdaderamente científico de los procesos económicos operantes[9]. En resumen: Marx partió del modelo ricardiano del precio del capital y del principio de escasez, y ahondó en el análisis de la dinámica del capital, al considerar un mundo en el que el capital es ante todo industrial (máquinas, equipos, etc.) y no rural, y puede, entonces, acumularse potencialmente sin límite. De hecho, su principal conclusión es lo que se puede llamar el «principio de acumulación infinita», esto es, la inevitable tendencia del capital a acumularse y a concentrarse en proporciones infinitas, sin límite natural; de ahí el resultado apocalíptico previsto por Marx: ya sea que haya una baja tendencial de la tasa de rendimiento del capital (lo que destruye el motor de la acumulación y puede llevar a los capitalistas a desgarrarse entre sí), o bien que el porcentaje del capital en el ingreso nacional aumente indefinidamente (lo que, tarde o temprano, provoca que los trabajadores se unan y se rebelen), en todo caso no es posible ningún equilibrio socioeconómico o político estable.

Esta negra profecía de Marx no estuvo más cerca de ocurrir que aquella prevista por Ricardo. A partir del último tercio del siglo XIX, por fin los sueldos empezaron a subir: se generalizó la mejora del poder adquisitivo, lo que cambió radicalmente la situación, a pesar de que siguieron siendo muy importantes las desigualdades, y en algunos aspectos éstas no dejaron de crecer hasta la primera Guerra Mundial. En efecto, la revolución comunista tuvo lugar, pero en el país más atrasado de Europa, aquel en el que apenas se iniciaba la Revolución industrial (Rusia), mientras los países europeos más adelantados exploraban otras vías —socialdemócratas— para la fortuna de sus habitantes. Al igual que los autores anteriores, Marx pasó totalmente por alto la posibilidad de un progreso técnico duradero y de un crecimiento continuo de la productividad, una fuerza que, como veremos, permite equilibrar —en cierta medida— el proceso de acumulación y de creciente concentración del capital privado. Sin duda carecía de datos estadísticos para precisar sus predicciones. Sin duda también fue víctima del hecho de haber fijado sus conclusiones desde 1848, aun antes de iniciar las investigaciones que podrían justificarlas. Es por demás evidente que Marx escribía en un clima de gran exaltación política, lo que a veces conduce a atajos apresurados que es difícil evitar; de ahí la absoluta necesidad de vincular el discurso teórico con fuentes históricas tan completas como sea posible, a lo que en realidad Marx no se abocó[10]. A esto se suma que ni siquiera se cuestionó sobre cómo sería la organización política y económica de una sociedad en la que se hubiera abolido por completo la propiedad privada del capital —problema complejo, si lo hubiera, como lo demuestran las dramáticas improvisaciones totalitarias de los regímenes que intentaron llevarla a cabo.

Sin embargo, veremos que, a pesar de todas sus limitaciones, en muchos aspectos el análisis marxista conserva cierta pertinencia. Primero, Marx partió de una pregunta importante (relativa a una concentración inverosímil de la riqueza durante la Revolución industrial) e intentó darle respuesta con los medios de los que disponía: he aquí un proceder en el que los economistas actuales harían bien en inspirarse. Entonces, cabe destacar que el principio de acumulación infinita defendido por Marx contiene una intuición fundamental para el análisis tanto del siglo XXI como del XIX, y que es en cierta manera aún más inquietante que el principio de escasez tan apreciado por Ricardo. Ya que la tasa de incremento de la población y de la productividad permanece relativamente baja, las riquezas acumuladas en el pasado adquieren naturalmente una importancia considerable, potencialmente desmedida y desestabilizadora para las sociedades a las que atañen. Dicho de otra manera, un bajo crecimiento permite equilibrar tan sólo frágilmente el principio marxista de acumulación infinita: de ello resulta un equilibrio que no es tan apocalíptico como el previsto por Marx, pero que no deja de ser bastante perturbador. La acumulación se detiene en un punto finito, pero ese punto puede ser sumamente elevado y desestabilizador. Veremos que el enorme incremento del valor total de la riqueza privada —medido en años de ingreso nacional—, que se observa desde la década de 1970-1980 en el conjunto de los países ricos —en particular en Europa y en Japón—, obedece directamente a esta lógica.

DE MARX A KUZNETS: DEL APOCALIPSIS AL CUENTO DE HADAS

Al pasar de los análisis de Ricardo y Marx en el siglo XIX a los de Simon Kuznets en el siglo XX, se puede decir que la investigación económica pasó de un gusto pronunciado —y sin duda excesivo— por las predicciones apocalípticas a una atracción no menos excesiva por los cuentos de hadas, o al menos por los finales felices. Según la teoría de Kuznets, en efecto, la desigualdad del ingreso se ve destinada a disminuir en las fases avanzadas del desarrollo capitalista, sin importar las políticas seguidas o las características del país, y luego tiende a estabilizarse en un nivel aceptable. Propuesta en 1955, se trata realmente de una teoría para el mundo encantado del periodo conocido como los «Treinta Gloriosos»: para Kuznets basta con ser paciente y esperar un poco para que el desarrollo beneficie a todos[11]. Una expresión anglosajona resume fielmente la filosofía del momento: «Growth is a rising tide that lifts all boats» («El crecimiento es una marea ascendente que levanta todos los barcos»). Es necesario relacionar también ese momento optimista con el análisis de Robert Solow de 1956 acerca de las condiciones de un «sendero de crecimiento equilibrado», es decir, una trayectoria de crecimiento en la que todas las magnitudes —producción, ingresos, beneficios, sueldos, capital, precios de los activos, etc.— progresan al mismo ritmo, de tal manera que cada grupo social saca provecho del crecimiento en las mismas proporciones, sin mayor divergencia[12]. Se trata de la visión diametralmente opuesta a la espiral desigualitaria ricardiana o marxista y de los análisis apocalípticos del siglo XIX.

Para entender bien la considerable influencia de la teoría de Kuznets, por lo menos hasta la década de 1980-1990, y en cierta medida hasta nuestros días, debemos insistir en el hecho de que se trataba de la primera teoría en este campo basada en un profundo trabajo estadístico. De hecho, habría que esperar hasta mediados del siglo XX para que por fin se establecieran las primeras series históricas sobre la distribución del ingreso, con la publicación en 1953 de la monumental obra de Kuznets Shares of Upper Income Groups in Income and Savings [La participación de los ingresos elevados en el ingreso y el ahorro]. Concretamente, las series de Kuznets sólo se refieren a un país (los Estados Unidos) y a un periodo de 35 años (1913-1948). Sin embargo, se trata de una importante contribución que se basa en dos fuentes de datos totalmente inaccesibles para los autores del siglo XIX: por una parte, las declaraciones de ingresos tomadas del impuesto federal sobre el ingreso creado en los Estados Unidos en 1913; por la otra, las estimaciones del ingreso nacional de los Estados Unidos, establecidas por el propio Kuznets algunos años antes. Fue la primera vez que salió a la luz una tentativa tan ambiciosa de medición de la desigualdad de una sociedad[13].

Es importante entender bien que sin estas dos fuentes indispensables y complementarias resulta simplemente imposible medir la desigualdad en la distribución del ingreso y su evolución. Las primeras tentativas de estimación del ingreso nacional datan desde luego de finales del siglo XVII y principios del XVIII, tanto en el Reino Unido como en Francia, y se multiplicaron a lo largo del XIX. Pero eran siempre estimaciones aisladas: habría que esperar al siglo XX y el periodo entre las dos guerras para que se desarrollaran, a iniciativa de investigadores como Kuznets y Kendrick en los Estados Unidos, Bowley y Clark en el Reino Unido, o Dugé de Bernonville en Francia, las primeras series anuales del ingreso nacional. Esta primera fuente permite medir el ingreso total del país. Para medir los ingresos altos y su participación en el ingreso nacional, también es necesario disponer de las declaraciones de ingresos: esta segunda fuente fue suministrada, en todos los países, por el impuesto progresivo sobre el ingreso, adoptado por varias naciones alrededor de la primera Guerra Mundial (1913 en los Estados Unidos, 1914 en Francia, 1909 en el Reino Unido, 1922 en la India, 1932 en Argentina)[14].

Es esencial darse cuenta de que, aun en ausencia de un impuesto sobre el ingreso, había todo tipo de estadísticas relativas a las bases tributarias vigentes en un momento dado (por ejemplo, sobre la distribución del número de puertas y ventanas por jurisdicción en la Francia del siglo XIX, lo que además no deja de ser interesante). Estos datos, sin embargo, no dicen nada sobre los ingresos. Por otra parte, a menudo las personas interesadas no conocen bien su ingreso mientras no tengan que declararlo. Lo mismo sucede con el impuesto sobre las empresas y sobre el patrimonio. El impuesto no sólo es una manera de hacer contribuir a unos y otros con el financiamiento de las cargas públicas y de los proyectos comunes, así como de distribuir esas contribuciones de la manera más aceptable posible; también es una manera de producir categorías, conocimiento y transparencia democrática.

Lo cierto es que los datos que recolectó Kuznets le permitieron calcular la evolución de la participación en el ingreso nacional estadunidense de los diferentes deciles y percentiles superiores de la distribución del ingreso. Ahora bien, ¿qué encontró? Advirtió que entre 1913 y 1948 en los Estados Unidos se dio una fuerte reducción de las desigualdades en los ingresos. Concretamente, en la década de 1910-1920, el decil superior de la distribución, es decir, el 10% de los estadunidenses más ricos, recibía cada año hasta 45-50% del ingreso nacional. A fines de la década de 1940, la proporción de ese mismo decil superior pasó a aproximadamente 30-35% del ingreso nacional. La disminución —de más de 10 puntos del ingreso nacional— es considerable: equivale, por ejemplo, a la mitad de lo que recibe 50% de los estadunidenses más pobres[15]. La reducción de la desigualdad fue clara y contundente. Este resultado tuvo una importancia considerable y un enorme impacto en los debates económicos de la posguerra, tanto en las universidades como en las organizaciones internacionales.

Hacía décadas que Malthus, Ricardo, Marx y muchos otros hablaban de las desigualdades, pero sin aportar ni la más mínima fuente, el más mínimo método que permitiera comparar con precisión las diferentes épocas y, por consiguiente, clasificar las distintas hipótesis. Ahora, por primera vez se proponía una base objetiva, desde luego imperfecta, pero con el mérito de existir. Además, el trabajo realizado estaba sumamente bien documentado: el grueso volumen publicado por Kuznets en 1953 expuso de la manera más transparente posible todos los detalles sobre sus fuentes y sus métodos, de tal modo que pudiera reproducirse cada cálculo. Y, por añadidura, Kuznets presentó una buena nueva: la desigualdad disminuía.

LA CURVA DE KUZNETS: UNA BUENA NUEVA EN LA ÉPOCA DE LA GUERRA FRÍA

A decir verdad, el propio Kuznets era perfectamente consciente del carácter accidental de la compresión de los elevados ingresos estadunidenses entre 1913 y 1948, que debía mucho a los múltiples choques provocados por la crisis de la década de 1930 y la segunda Guerra Mundial, y que tenía poca relación con un proceso natural y espontáneo. En su grueso volumen publicado en 1953, Kuznets analizó sus series de manera detallada y advirtió al lector del riesgo de cualquier generalización apresurada. Pero en diciembre de 1954, en el marco de la conferencia que dictó como presidente de la American Economic Association, reunida en un congreso en Detroit, optó por proponer a sus colegas una interpretación mucho más optimista de los resultados de su libro de 1953. Esta conferencia, publicada en 1955 bajo el título «Crecimiento económico y desigualdad de ingresos», dio origen a la teoría de la «curva de Kuznets».

Según esta teoría, la desigualdad en cualquier lugar estaría destinada a seguir una «curva en forma de campana» —es decir, primero crecería y luego decrecería— a lo largo del proceso de industrialización y de desarrollo económico. Según Kuznets, a una fase de crecimiento natural de la desigualdad característica de las primeras etapas de la industrialización —y que en los Estados Unidos correspondería grosso modo al siglo XIX—, seguiría una fase de fuerte disminución de la desigualdad —que en los Estados Unidos se habría iniciado durante la primera mitad del siglo XX.

La lectura del texto de 1955 es esclarecedora. Tras haber recordado todas las razones para ser prudente, y la evidente importancia de los choques exógenos en la reciente disminución de la desigualdad estadunidense, Kuznets sugirió, de manera casi anodina, que la lógica interna del desarrollo económico, con independencia de toda intervención política y de todo choque exterior, podría llevar igualmente al mismo resultado. La idea sería que la desigualdad aumenta durante las primeras fases de la industrialización (sólo una minoría está en condiciones de sacar provecho de las nuevas riquezas producidas por la industrialización), antes de empezar a disminuir espontáneamente durante las fases avanzadas del desarrollo (cuando una fracción cada vez más importante de la población participa en los sectores más prometedores; de ahí una reducción espontánea de la desigualdad)[16].

Estas «fases avanzadas» se habrían iniciado a fines del siglo XIX o a principios del XX en los países industrializados, y la reducción de la desigualdad ocurrida en los Estados Unidos durante 1913-1948 sólo sería el testimonio de un fenómeno más general, que en principio todos los países, incluso los subdesarrollados sumergidos en ese entonces en la pobreza y la descolonización, deberían experimentar tarde o temprano. Los hechos puestos en evidencia por Kuznets en su libro de 1953 se volvieron súbitamente un arma política de gran poder[17]. Kuznets era perfectamente consciente del carácter por demás especulativo de una teoría como ésta[18]. Sin embargo, al presentar una teoría tan optimista en el marco de su «Presidential address» a los economistas estadunidenses, que estaban muy dispuestos a creer y a difundir la buena nueva presentada por su prestigioso colega, Kuznets sabía que tendría una enorme influencia: había nacido la «curva de Kuznets». A fin de cerciorarse de que todo el mundo había entendido bien de qué se trataba, se esforzó además por precisar que el objetivo de sus predicciones optimistas era simplemente mantener a los países subdesarrollados en «la órbita del mundo libre»[19]. En gran medida, la teoría de la «curva de Kuznets» es producto de la Guerra Fría.

Entiéndanme bien: el trabajo realizado por Kuznets para establecer las primeras cuentas nacionales estadunidenses y las primeras series históricas sobre la desigualdad es muy considerable, y es evidente al leer sus libros —tanto más que sus artículos— que tenía una verdadera ética de investigador. Por otro lado, el importante crecimiento de todos los países desarrollados en la posguerra es un acontecimiento fundamental, y el hecho de que todos los grupos sociales hayan sacado provecho de él lo es aún más. Resulta comprensible que haya prevalecido cierto optimismo durante los años conocidos como los Treinta Gloriosos y que hayan perdido popularidad las predicciones apocalípticas del siglo XIX sobre la dinámica de la distribución de la riqueza.

Sin embargo, la mágica teoría de la «curva de Kuznets» fue formulada en gran medida por malas razones, y su fundamento empírico es muy frágil. Veremos que la fuerte reducción de las desigualdades en los ingresos que se produce en casi todos los países ricos entre 1914 y 1945 es ante todo producto de las guerras mundiales y de los violentos choques económicos y políticos que éstas provocaron (sobre todo para los poseedores de fortunas importantes), y poco tiene que ver con el proceso apacible de movilidad intersectorial descrito por Kuznets.

REUBICAR EL TEMA DE LA DISTRIBUCIÓN EN EL CENTRO DEL ANÁLISIS ECONÓMICO

El tema es importante, y no sólo por razones históricas. Desde la década de 1970 la desigualdad creció significativamente en los países ricos, sobre todo en los Estados Unidos, donde en la década de 2000-2010 la concentración de los ingresos recuperó —incluso rebasó ligeramente— el nivel récord de la década de 1910-1920: es, pues, esencial comprender bien cómo y por qué la desigualdad disminuyó la primera vez. Desde luego, el fuerte desarrollo de los países pobres y emergentes —y sobre todo de China— potencialmente es una poderosa fuerza de reducción de la desigualdad en todo el mundo, a semejanza del crecimiento de los países ricos durante los Treinta Gloriosos. Sin embargo, este proceso genera fuertes inquietudes en el seno de los países emergentes, y más aún en el de los países ricos. Además, los impresionantes desequilibrios observados en las últimas décadas en los mercados financieros, petroleros e inmobiliarios, de manera bastante natural pueden suscitar dudas respecto del carácter ineluctable del «sendero de crecimiento equilibrado» descrito por Solow y Kuznets, y conforme al cual supuestamente todas las variables económicas clave crecen al mismo ritmo. ¿Acaso el mundo de 2050 o el de 2100 será poseído por los traders, los superejecutivos y poseedores de fortunas importantes, o bien por los países petroleros, o incluso por el Banco de China, o quizá por los paraísos fiscales que resguarden de una u otra manera al conjunto de esos actores? Sería absurdo no preguntárselo y suponer por principio que a largo plazo el desarrollo se «equilibra» naturalmente.

En cierta forma, en este inicio del siglo XXI nos hallamos en la misma situación que los observadores del siglo XIX: asistimos a transformaciones impresionantes, y es muy difícil saber hasta dónde pueden llegar y qué aspecto tendrá la distribución mundial de las riquezas, tanto entre los países como en el interior de ellos, en el horizonte de algunas décadas. Los economistas del siglo XIX tenían un inmenso mérito: situaban el tema de la distribución en el centro del análisis e intentaban estudiar las tendencias de largo alcance. Sus respuestas no siempre fueron satisfactorias, pero por lo menos se hacían las preguntas correctas. En el fondo no tenemos ninguna razón para creer en el carácter autoequilibrado del crecimiento. Ya es tiempo de reubicar el tema de la desigualdad en el centro del análisis económico y de replantear las cuestiones propuestas en el siglo XIX. Durante demasiado tiempo, el asunto de la distribución de la riqueza fue menospreciado por los economistas, en parte debido a las conclusiones optimistas de Kuznets, y en parte por un gusto excesivo de la profesión por los modelos matemáticos simplistas llamados «de agente representativo»[20]. Y para reubicar el tema de la distribución en el centro del análisis se debe empezar por reunir un máximo de datos históricos que permita comprender mejor las evoluciones del pasado y las tendencias en curso, pues al establecer primero pacientemente los hechos y las regularidades, al cotejar las experiencias de los diferentes países, podemos tener la esperanza de circunscribir mejor los mecanismos en juego y darnos luz para el porvenir.

FUENTES UTILIZADAS

Este libro se fundamenta en dos grandes tipos de fuentes que permiten estudiar la dinámica histórica de la distribución de la riqueza: unas atañen a los ingresos y a la desigualdad de su repartición; las otras, a los patrimonios, su distribución y la relación que mantienen con los ingresos.

Empecemos por los ingresos. En gran medida, mi trabajo consistió simplemente en extender a una escala espacial y temporal más amplia el trabajo innovador y pionero realizado por Kuznets para medir la evolución de la desigualdad en los ingresos en los Estados Unidos de 1913 a 1948. Esta extensión permite poner en mejor perspectiva los cambios observados por Kuznets (que son muy acertados) y lleva nuevamente a cuestionar de manera radical el vínculo optimista que él establece entre el desarrollo económico y la distribución de la riqueza. Es extraño que el trabajo de Kuznets nunca haya sido proseguido de manera sistemática, sin duda en parte porque el aprovechamiento histórico y estadístico de las fuentes fiscales cae en una especie de tierra de nadie académica, demasiado histórica para los economistas, demasiado económica para los historiadores. Es una lástima, pues sólo una perspectiva de largo plazo permite analizar correctamente la dinámica de las desigualdades en los ingresos, y las fuentes fiscales son las únicas que posibilitan adoptar esa perspectiva[21].

Empecé por ampliar los métodos de Kuznets al caso de Francia, lo que dio lugar a la publicación de una primera obra en 2001[22]. Luego tuve la oportunidad de gozar del apoyo de muchos colegas —Anthony Atkinson y Emmanuel Saez fueron los primeros— que me permitieron extender este proyecto a una escala internacional mucho más amplia. Anthony Atkinson abordó el caso del Reino Unido y muchos otros países, y dirigimos juntos dos volúmenes publicados en 2007 y 2010 que reunían estudios similares relativos a más de 20 países, distribuidos en todos los continentes[23]. Con Emmanuel Saez ampliamos medio siglo las series de Kuznets para los Estados Unidos[24], y él mismo abordó algunos otros países esenciales, como Canadá y Japón. Numerosos investigadores contribuyeron en este proyecto colectivo: Facundo Alvaredo analizó en particular los casos de Argentina, España y Portugal; Fabien Dell los de Alemania y Suiza; con Abhijit Banerjee estudié el caso de la India; gracias a Nancy Qian pude analizar el de China, y así sucesivamente[25].

Respecto de cada país, intentamos utilizar las mismas fuentes, los mismos métodos y los mismos conceptos: los deciles y los percentiles de ingresos elevados se estiman a partir de los datos fiscales tomados de las declaraciones de ingresos (tras múltiples correcciones para garantizar la homogeneidad temporal y espacial de los datos y de los conceptos); el ingreso nacional y el ingreso promedio nos son dados por las cuentas nacionales, que a veces hubo que completar o prolongar. Las series suelen iniciarse en la fecha de la creación del impuesto sobre el ingreso (alrededor de 1910-1920 en muchos países, a veces en la década de 1880-1890, como en Japón o en Alemania, en otros más tarde), se actualizan en forma constante y actualmente llegan a principios de la década de 2010.

Al final, la World Top Incomes Database (WTID), resultado del trabajo combinado de unos 30 investigadores del mundo entero, constituye la base más amplia de datos históricos disponible hasta ahora sobre la evolución de las desigualdades en los ingresos, y corresponde al primer conjunto de fuentes utilizadas en este libro[26].

El segundo bloque de fuentes, que en realidad utilizaré por primera vez en el marco de este libro, atañe a la riqueza, su distribución y la relación que mantiene con el ingreso. La riqueza ya desempeña un papel importante en el primer conjunto de fuentes, a través de los ingresos que genera. En efecto, recordemos que el ingreso incluye siempre dos componentes; por una parte, los ingresos por el trabajo (sueldos, salarios, primas, bonos, ingresos por trabajo no asalariado, etc., y otros ingresos que remuneran el trabajo, sin importar su forma jurídica precisa), y por la otra, los ingresos del capital (rentas, dividendos, intereses, beneficios, plusvalías, regalías, etc., y otros ingresos obtenidos por el simple hecho de contar con un capital, ya sea en tierras, inmobiliario, financiero, industrial, etc., de nuevo sin importar su forma legal). Los datos procedentes de la WTID contienen mucha información sobre la evolución de los ingresos del capital durante el siglo XX. Sin embargo, es indispensable completarlos por medio de fuentes relativas directamente a la riqueza. Aquí se pueden distinguir tres subconjuntos de fuentes históricas y de enfoques metodológicos, del todo complementarios unos de otros[27].

Primero, al igual que las declaraciones de impuestos sobre los ingresos permiten estudiar la evolución de la desigualdad en el ingreso, las declaraciones de impuestos sobre las sucesiones hacen posible el análisis de la evolución de la desigualdad de la riqueza[28]. Este enfoque fue introducido primero por Robert Lampman en 1962 para estudiar la evolución de las desigualdades patrimoniales en los Estados Unidos de 1922 a 1956, luego por Anthony Atkinson y Alan Harrison en 1978 para analizar el caso del Reino Unido de 1923 a 1972[29]. Estos trabajos fueron recientemente actualizados y ampliados a otros países, como Francia y Suecia. Por desgracia, disponemos de menos países que en el caso de las desigualdades en los ingresos. No obstante, en ciertos casos es posible retroceder muy lejos en el tiempo, a menudo hasta principios del siglo XIX, pues la fiscalidad sucesoria es mucho más antigua que la que atañe a los ingresos. En particular, al reunir los datos recolectados en diferentes épocas por la administración francesa, y al reunir con Gilles Postel-Vinay y Jean-Laurent Rosenthal un amplio conjunto de declaraciones individuales en los archivos sucesorios, pudimos establecer series homogéneas sobre la concentración de la riqueza en Francia desde la época de la Revolución[30]. Esto nos permitió reubicar los choques provocados por la primera Guerra Mundial desde una perspectiva histórica mucho más larga que las series que se refieren a la desigualdad en el ingreso (que muy lamentablemente a menudo se inician hacia 1910-1920). Los trabajos realizados por Jesper Roine y Daniel Waldenström a partir de las fuentes históricas suecas también proveen de valiosas enseñanzas[31].

Las fuentes sucesorias y patrimoniales nos posibilitan asimismo estudiar la evolución de la importancia respectiva de la herencia y del ahorro en la constitución de los patrimonios y en la dinámica de la desigualdad de la riqueza. Llevamos a cabo este trabajo de manera relativamente completa respecto de Francia, cuyas riquísimas fuentes históricas brindan un punto de vista único sobre la evolución de las herencias a largo plazo[32]. Este trabajo se amplió parcialmente a otros países, en particular al Reino Unido, Alemania, Suecia y los Estados Unidos. Estos materiales desempeñan un papel esencial en nuestra investigación, pues las desigualdades patrimoniales no tienen el mismo sentido si resultan de la herencia legada por generaciones anteriores o del ahorro logrado a lo largo de una vida. En el marco de este libro nos interesamos no sólo en el nivel de desigualdad como tal, sino asimismo y sobre todo en la estructura de las desigualdades, es decir, en el origen de las disparidades en los ingresos y en los patrimonios entre grupos sociales, así como en los diferentes sistemas de justificaciones económicas, sociales, morales y políticas capaces de confirmarlas o condenarlas. La desigualdad no es necesariamente mala en sí: el tema central es saber si se justifica, si tiene razones de ser.

Finalmente, también utilizamos fuentes que permiten estudiar la evolución a muy largo plazo del valor total del acervo de la riqueza nacional (ya sea que se trate del capital en tierras, inmobiliario, industrial o financiero), medido en número de años de ingreso nacional del país considerado. El estudio de esa relación capital/producto o capital/ingreso de manera global es un ejercicio que tiene sus límites —siempre es preferible analizar también la desigualdad de la riqueza individual, así como la importancia relativa de la herencia y del ahorro en la constitución del capital—, pero que permite analizar de manera sintética la importancia del capital de una sociedad considerada en su conjunto. Además, veremos que, al reunir y comparar las estimaciones realizadas en las diferentes épocas, es posible retroceder en el caso de ciertos países —en particular el Reino Unido y Francia— hasta principios del siglo XVIII, lo que nos permitirá poner a la Revolución industrial en perspectiva desde la historia del capital. Aquí nos apoyaremos en los datos históricos que reunimos recientemente con Gabriel Zucman[33]. En gran medida, esta investigación consiste sencillamente en ampliar y generalizar el trabajo de recopilación de balances patrimoniales por país («country balance sheets») realizado por Raymond Goldsmith en la década de 1970-1980[34].

En comparación con los trabajos anteriores, la primera novedad del proceso aquí desarrollado es haber intentado reunir fuentes históricas tan completas y sistemáticas como fuera posible para estudiar la dinámica de la distribución de la riqueza. Debo subrayar que gocé para ello de una doble ventaja respecto de los autores anteriores: por definición, disponemos de una perspectiva histórica más importante (y veremos que ciertos cambios no se pusieron de manifiesto claramente sino hasta que se dispuso de datos respecto a la década de 2000-2010, en la medida en que ciertos choques causados por las guerras mundiales fueron de larga duración), y, merced a las nuevas posibilidades que ofrece la herramienta informática, pudimos reunir sin excesivo esfuerzo datos históricos a una escala mucho más amplia que nuestros predecesores.

Sin pretender que la tecnología desempeñe un papel exagerado en la historia de las ideas, me parece que estas cuestiones puramente técnicas no deben pasarse por alto. Desde un punto de vista objetivo, era mucho más difícil manejar importantes volúmenes de datos históricos en la época de Kuznets, y en gran medida hasta la década de 1980-1990, que hoy en día. Es importante advertir que cuando Alice Hanson Jones reunió, en la década de 1970, inventarios de las sucesiones estadunidenses en la época colonial[35], o cuando Adeline Daumard hizo lo mismo con los expedientes sucesorios franceses del siglo XIX[36], ese trabajo se realizó en gran medida a mano, con tarjetas. Cuando hoy en día se releen esos notables trabajos, o los consagrados por François Simiand a la evolución de los salarios en el siglo XIX, por Ernest Labrousse a la historia de los precios y de los ingresos en el siglo XVIII, o por Jean Bouvier y François Furet a la variabilidad de los beneficios en el siglo XIX, se pone claramente de manifiesto que esos autores enfrentaron importantes dificultades materiales para reunir y tratar sus datos[37]. A menudo esas complicaciones de orden técnico absorben buena parte de la energía, y a veces parecen prevalecer sobre el análisis y la interpretación, tanto más porque limitan considerablemente las comparaciones internacionales y temporales concebibles. En gran medida, es mucho más fácil estudiar la historia de la distribución de la riqueza hoy en día que en el pasado. El presente libro refleja mucho esta evolución de las condiciones de trabajo del investigador[38].

LOS PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS

¿Cuáles son los principales resultados a los que me llevaron estas fuentes históricas inéditas? La primera conclusión es que hay que desconfiar de todo determinismo económico en este asunto: la historia de la distribución de la riqueza es siempre profundamente política y no podría resumirse en mecanismos puramente económicos. En particular, la reducción de las desigualdades observada en los países desarrollados entre las décadas de 1900-1910 y 1950-1960 es ante todo producto de las guerras y de las políticas públicas instrumentadas después de esos choques. Del mismo modo, el incremento de las desigualdades desde la década de 1970-1980 obedece mucho a los cambios políticos de los últimos decenios, sobre todo en materia fiscal y financiera. La historia de las desigualdades depende de las representaciones que se hacen los actores económicos, políticos y sociales, de lo que es justo y de lo que no lo es, de las relaciones de fuerza entre esos actores y de las elecciones colectivas que resultan de ello; es el producto conjunto de todos los actores interesados.

La segunda conclusión, que constituye el quid de este libro, es que la dinámica de la distribución de la riqueza pone en juego poderosos mecanismos que empujan alternativamente en el sentido de la convergencia y de la divergencia, y que no existe ningún proceso natural y espontáneo que permita evitar que las tendencias desestabilizadoras y no igualitarias prevalezcan permanentemente.

Empecemos por los mecanismos que empujan hacia la convergencia, es decir, que van en el sentido de la reducción y de la compresión de las desigualdades. La principal fuerza de convergencia es el proceso de difusión de los conocimientos y de inversión en la capacitación y la formación de habilidades. El juego de la oferta y la demanda, así como la movilidad del capital y del trabajo —que constituye una variante del primero—, pueden operar asimismo en ese sentido, pero con menos fuerza, y a menudo de manera ambigua y contradictoria. El proceso de difusión de los conocimientos y de las competencias es el mecanismo central que permite al mismo tiempo el aumento general de la productividad y la reducción de las desigualdades, tanto en el seno de los países como entre ellos, según lo ilustra el avance de buena parte de los países pobres y emergentes, empezando por China, con respecto a los países ricos. Al adoptar los modos de producción y al alcanzar los niveles de cualificación de los países ricos, los países menos desarrollados reducen su retraso en productividad y hacen progresar sus ingresos. Este proceso de convergencia tecnológica puede verse favorecido por la apertura comercial, pero se trata fundamentalmente de un proceso de difusión de los conocimientos y de compartir el saber —el bien público por excelencia—, y no de un mecanismo de mercado.

Desde un punto de vista meramente teórico, existen potencialmente otras fuerzas que van en el sentido de una mayor igualdad. Por ejemplo, se puede pensar que las técnicas de producción atribuyen una importancia creciente al trabajo humano y a las competencias a lo largo de la historia, de tal manera que la participación de los ingresos destinados al trabajo aumenta tendencialmente (y que la proporción que va al capital disminuye en igual medida), hipótesis a la que podríamos llamar «el ascenso del capital humano». Dicho de otra manera, el avance hacia la racionalidad técnica conduciría mecánicamente al triunfo del capital humano sobre el capital financiero e inmobiliario, de los ejecutivos merecedores sobre los accionistas barrigudos, de la competencia sobre el nepotismo. Así, las desigualdades se volverían naturalmente más meritocráticas y menos determinadas (si no es que de menor nivel) a lo largo de la historia: en cierta manera, la racionalidad económica resultaría mecánicamente en la racionalidad democrática.

Otra creencia optimista muy difundida en nuestras sociedades modernas es que la prolongación de la esperanza de vida conducirá mecánicamente a remplazar la «guerra de clases» por la «guerra de edades» (un tipo de conflicto que es, en resumidas cuentas, mucho menos divisivo para una sociedad, pues toda persona es joven y luego vieja). Dicho de otro modo, la acumulación y la distribución de la riqueza estarán dominadas hoy en día ya no por un implacable enfrentamiento entre las dinastías de herederos y las dinastías que no poseen más que su trabajo, sino más bien por una lógica de ahorro de ciclo de vida: cada individuo acumula un patrimonio para su vejez. Entonces, el adelanto médico y la mejoría de las condiciones de vida transformarían totalmente la naturaleza misma del capital.

Por desgracia, veremos que estas dos creencias optimistas («el ascenso del capital humano» y el remplazo de la «guerra de clases» por la «guerra de edades») son en gran medida ilusiones. De manera más precisa, estas transformaciones —muy factibles desde un punto de vista estrictamente lógico— son parcialmente ciertas, pero en proporciones mucho menores de lo que a veces se piensa. No es seguro que la participación del trabajo en el ingreso nacional haya progresado de manera verdaderamente significativa durante un periodo muy largo: el capital (no humano) parece ser tan indispensable en el siglo XXI como lo era en el XVIII o en el XIX, y no se puede descartar que llegue a serlo aún más. Asimismo, hoy como ayer, las desigualdades patrimoniales se dan fundamentalmente en el seno de cada grupo de edad, y la herencia, según veremos, no dista de recuperar en este inicio del siglo XXI la importancia que tenía en la época de El pobre Goriot. A largo plazo, la fuerza principal que lleva verdaderamente hacia la igualación de las condiciones es la difusión de los conocimientos y las cualificaciones.

FUERZAS DE CONVERGENCIA, FUERZAS DE DIVERGENCIA

Ahora bien, el hecho central es que esta fuerza igualadora, por importante que sea —sobre todo para permitir la convergencia entre países—, a veces puede ser contrabalanceada y dominada por poderosas fuerzas de sentido contrario: el de la divergencia, es decir, de ensanchamiento y amplificación de las desigualdades. De manera evidente, la falta de una inversión adecuada en la formación de habilidades puede impedir que grupos sociales completos gocen del desarrollo, o hasta puede llevarlos a ser desplazados por recién llegados, como a veces lo muestra el avance internacional operante hoy en día (los obreros chinos toman el lugar de los obreros estadunidenses y franceses, y así sucesivamente). En otras palabras, la principal fuerza de convergencia —la difusión de los conocimientos— sólo es parcialmente natural y espontánea: también depende mucho de las políticas seguidas en materia de educación, y de acceso a la formación y las cualificaciones apropiadas, así como de las instituciones creadas en ese campo.

En el marco de este libro, destacaremos fuerzas de divergencia aún más inquietantes, en la medida en que puedan producirse en un mundo en el que todas las inversiones adecuadas en competencias ya se hayan realizado, y en el que todas las condiciones de la eficacia de la economía de mercado —en el sentido de los economistas— aparentemente se hayan reunido. Estas fuerzas de divergencia son las siguientes: por una parte, las personas con remuneraciones más elevadas pueden separarse rápidamente del resto por un amplio margen, aunque este problema hasta ahora permanece muy localizado; por otra parte se trata, sobre todo, de un conjunto de fuerzas de divergencia vinculadas al proceso de acumulación y de concentración de la riqueza en un mundo caracterizado por un bajo crecimiento y un elevado rendimiento del capital. Este segundo proceso es potencialmente más desestabilizador que el primero, y sin duda constituye la principal amenaza para la dinámica de la distribución de la riqueza a muy largo plazo.

Entremos de inmediato en materia. En las gráficas 1 y 2 representamos dos evoluciones fundamentales que intentaremos comprender y que ilustran la potencial importancia de estos dos procesos de divergencia. Ambas evoluciones indicadas en las gráficas tienen forma de «curva en U», es decir, primero son decrecientes y luego crecientes, y podría creerse que corresponden a realidades similares. Sin embargo, no es así: estas evoluciones remiten a fenómenos del todo diferentes, basados en mecanismos económicos, sociales y políticos muy distintos. Además, la primera evolución atañe ante todo a los Estados Unidos, y la segunda principalmente a Europa y Japón (aunque este país no se incluye en la gráfica). Desde luego, no se excluye que estas dos evoluciones y estas dos fuerzas de divergencia acaben por combinarse durante el siglo XXI —y de hecho veremos que hasta cierto punto eso ya sucede—, incluso a escala mundial, lo que podría llevar a niveles de desigualdad desconocidos en el pasado, y sobre todo a una estructura de desigualdades radicalmente nueva. No obstante, hoy en día estas dos evoluciones sobrecogedoras corresponden en lo esencial a dos fenómenos distintos.

La primera evolución, representada en la 1, indica la trayectoria seguida por la participación del decil superior de la jerarquía de los ingresos en el ingreso nacional estadunidense durante el periodo de 1910-2010. Se trata simplemente de la extensión de las series históricas establecidas por Kuznets en la década de 1950. Se observa de hecho la fuerte reducción de la desigualdad observada por él entre 1913 y 1948, con una baja de casi 15 puntos del ingreso nacional por parte del decil superior, que alcanzaba 45-50% del ingreso nacional en la década de 1910-1920, y que pasó a 30-35% a finales de la década de 1940. Después la desigualdad se estabilizó en ese nivel de 1950 a 1970. Luego, de 1970 a 1980 hubo un movimiento muy rápido en sentido inverso, hasta el punto de que en la década de 2000-2010 la participación del decil superior recuperó un nivel del orden de 45-50% del ingreso nacional. La amplitud del cambio es impresionante: resulta natural preguntarse hasta dónde puede llegar semejante tendencia.

GRÁFICA 1. La desigualdad en los ingresos de los Estados Unidos, 1910-2010

La participación del decil superior en el ingreso nacional estadunidense pasó de 45-50% en la década de 1910-1920 a menos de 35% en la década de 1950 (se trata de la pérdida documentada por Kuznets); luego volvió a subir de menos de 35% en la década de 1970 a 45-50% de 2000 a 2010.

FUENTES Y SERIES: véase piketty.pse.ens.fr/capital21c.

Veremos que esta evolución espectacular corresponde en gran medida a la explosión sin precedentes de los muy elevados ingresos por trabajo, y que refleja ante todo un fenómeno de separación de los directivos de las grandes empresas. Una posible explicación es un súbito aumento del nivel de cualificaciones y productividad de esos superejecutivos con respecto a la masa de los demás asalariados. Otra explicación, que me parece más factible y que como veremos es claramente más coherente con los hechos observados, es que en gran medida esos directivos tienen la capacidad de fijar su propia remuneración, a veces sin ninguna moderación y sin una relación clara con su productividad individual, a fin de cuentas muy difícil de estimar en el seno de las grandes organizaciones. Esta evolución se observa sobre todo en los Estados Unidos, y en menor grado en el Reino Unido, lo que puede explicarse por la historia particular de las normas sociales y fiscales que caracterizó a esos dos países en el siglo pasado. Hoy en día, la tendencia es más limitada en los demás países ricos (Japón, Alemania, Francia y otros de la Europa continental), pero la tendencia va en la misma dirección. Sería muy riesgoso esperar que este fenómeno adquiriera en otras partes la misma amplitud que en los Estados Unidos antes de que nos preocupe y lo analicemos tanto como sea posible, lo que por desgracia no es tan simple, tomando en cuenta la limitación de los datos disponibles.

LA FUERZA DE DIVERGENCIA FUNDAMENTAL: r > g

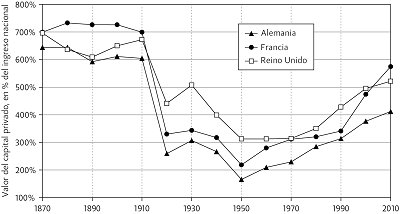

La segunda evolución, representada en la gráfica 2, remite a un mecanismo de divergencia en cierta manera más simple y más transparente, y sin duda aún más determinante para la evolución a largo plazo de la distribución de la riqueza. La gráfica 2 indica la evolución en el Reino Unido, Francia y Alemania, del valor total de la riqueza privada (inmobiliaria, financiera y empresarial, neta de deudas), expresado en años de producto o ingreso nacional, de 1870 a 2010. Primero se observa la enorme prosperidad patrimonial que caracteriza a la Europa de finales del siglo XIX y de la Bella Época: el valor de la riqueza privada se establece en alrededor de seis o siete años de ingreso nacional, lo que es considerable. Se advierte después una fuerte caída posterior a los choques de 1914-1945: la relación capital/ingreso cae a sólo dos o tres años de ingreso nacional. Más adelante se nota un incremento continuo desde los años de 1950, hasta el punto de que la riqueza privada parece a punto de volver en este inicio del siglo XXI a las cimas observadas en vísperas de la primera Guerra Mundial: en la década de 2000-2010 la relación capital/ingreso se sitúa en torno a cinco o seis años de ingreso nacional tanto en el Reino Unido como en Francia (el nivel alcanzado es menor en Alemania, que ciertamente partía de niveles inferiores; pero la tendencia es igual de clara).

GRÁFICA 2. La relación capital/ingreso en Europa, 1870-2010

El total de la riqueza privada valía entre seis y siete años de ingreso nacional en Europa en 1910; entre dos y tres años en 1950, y entre cuatro y seis años en 2010.

FUENTES Y SERIES: véase piketty.pse.ens.fr/capital21c.

Esta «curva en U» de gran amplitud corresponde a una transformación absolutamente central, a la que tendremos muchas oportunidades de volver. En particular veremos que el regreso de relaciones elevadas entre el acervo de capital y el flujo de ingreso nacional a lo largo de los últimos decenios se explica en gran medida por la vuelta a un régimen de crecimiento relativamente lento. En las sociedades de bajo crecimiento, la riqueza originada en el pasado adquiere naturalmente una importancia desproporcionada, pues basta con un bajo flujo de ahorro nuevo para incrementar de manera continua y sustancial el acervo de la riqueza.

Si además la tasa de rendimiento del capital se establece fuerte y por encima de la tasa de crecimiento por un periodo prolongado (lo cual no es automático, pero es más probable cuando hay un bajo crecimiento), entonces existe un riesgo muy importante de divergencia caracterizada en la distribución de la riqueza.

Esta desigualdad fundamental, que expresaremos como r > g —en la que r significa la tasa de rendimiento del capital (es decir, lo que en promedio produce el capital a lo largo de un año, en forma de beneficios, dividendos, intereses, rentas y demás ingresos del capital, como porcentaje de su valor) y donde g indica la tasa de crecimiento (es decir, el incremento anual del ingreso y de la producción)—, tendrá un papel esencial en este libro; en cierta manera, resume la lógica de conjunto de mis conclusiones.

Cuando la tasa de rendimiento del capital supera de manera significativa la tasa de crecimiento —y veremos que esto casi siempre ha sucedido en la historia, por lo menos hasta el siglo XIX, y que existen grandes posibilidades de que vuelva a ser la norma en el siglo XXI—, ello implica mecánicamente que la riqueza originada en el pasado se recapitaliza más rápido que el ritmo de crecimiento de la producción y de los ingresos. Basta, pues, que los herederos ahorren una parte limitada de los ingresos de su capital para que este último aumente más rápido que la economía en su conjunto. En estas condiciones, es casi inevitable que los patrimonios heredados dominen por mucho a los patrimonios constituidos a lo largo de una vida de trabajo, y que la concentración del capital alcance niveles muy elevados y potencialmente incompatibles con los valores meritocráticos y los principios de justicia social que son el cimiento de nuestras sociedades democráticas.

Esta fuerza de divergencia fundamental puede además verse reforzada por mecanismos adicionales; por ejemplo, porque la tasa de ahorro aumenta con el nivel de riqueza[39], y más aún si la tasa de rendimiento promedio obtenida es más elevada conforme el capital inicial es más importante (lo que parece ser cada vez más común). El carácter imprevisible y arbitrario de los rendimientos del capital y de las formas de enriquecimiento que emanan de ellos constituye asimismo un reto al ideal meritocrático. Finalmente, todos estos efectos pueden verse agravados por un mecanismo de tipo ricardiano de divergencia estructural de los precios inmobiliarios o petroleros.

Resumamos. El proceso de acumulación y de distribución de la riqueza contiene en sí mismo poderosas fuerzas que empujan hacia la divergencia, o por lo menos hacia un nivel de desigualdad sumamente elevado. También existen fuerzas de convergencia, que pueden muy bien imponerse en ciertos países o en ciertas épocas, pero es posible que las fuerzas de divergencia sean en todo momento más fuertes, como parece suceder en este inicio del siglo XXI, tal como permite presagiarlo la probable disminución del crecimiento demográfico y económico en las décadas por venir.

Mis conclusiones son menos apocalípticas que las implicadas por el principio de acumulación infinita y de divergencia perpetua expresado por Marx (cuya teoría se funda de modo implícito en un incremento rigurosamente nulo de la productividad a largo plazo). En el esquema propuesto, la divergencia no es perpetua, sólo es una de las probables trayectorias; no por ello mis conclusiones son muy alentadoras. En particular, es importante recalcar que la desigualdad fundamental r > g —principal fuerza de divergencia en nuestro esquema explicativo— nada tiene que ver con una imperfección del mercado; muy por el contrario: mientras más «perfecto» sea el mercado del capital, en el sentido de los economistas, más posibilidades tiene de cumplirse la desigualdad. Es posible imaginar instituciones y políticas públicas que permitan contrarrestar los efectos de esta lógica implacable —como un impuesto mundial y progresivo sobre el capital—, pero su instrumentación plantea problemas considerables en términos de coordinación internacional. Por desgracia, es probable que las respuestas que se den en la práctica sean mucho más modestas e ineficaces, por ejemplo en forma de repliegues nacionalistas de diversa naturaleza.

EL MARCO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO

¿Cuál será el marco espacial y temporal de esta investigación? En la medida de lo posible, intentaré analizar la dinámica de la distribución de las riquezas a escala mundial, tanto en el seno de los países como entre ellos, desde el siglo XVIII. Sin embargo, en la práctica las múltiples limitaciones de los datos disponibles me obligarán a menudo a constreñir considerablemente el campo estudiado. En lo que concierne a la distribución de la producción y del ingreso entre los países, que estudiaremos en la primera parte, es posible tener un punto de vista mundial desde 1700 (sobre todo gracias a las cuentas nacionales reunidas por Angus Maddison). Cuando analicemos, en la segunda parte, la dinámica de la relación capital/ingreso y del reparto capital-trabajo, estaremos obligados a limitarnos en lo esencial al caso de los países ricos, y a proceder por extrapolación en lo que se refiere a los países pobres y emergentes, a falta de datos históricos adecuados.

Cuando examinemos la evolución de las desigualdades en los ingresos y en la riqueza, en la tercera parte, también estaremos muy restringidos por las fuentes disponibles. Intentaremos tomar en cuenta el máximo número de países pobres y emergentes, principalmente gracias a los datos tomados de la WTID, que trata tanto como es posible de cubrir los cinco continentes. No obstante, es evidente que las evoluciones sobre un largo periodo claramente están mejor documentadas en los países ricos. De manera concreta, este libro se basa ante todo en el análisis de la experiencia histórica de los principales países desarrollados: los Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y el Reino Unido.

Los casos del Reino Unido y de Francia serán particularmente significativos, pues se trata de los dos países cuyas fuentes históricas son las más completas a lo largo de un extenso periodo. En particular, tanto para el Reino Unido como para Francia existen múltiples estimaciones del patrimonio nacional y de su estructura, lo que permite remontarse hasta principios del siglo XVIII. Además, estos dos países constituyen las dos principales potencias coloniales y financieras del siglo XIX y de principios del XX. Su estudio detallado reviste por ello una importancia evidente para el análisis de la dinámica del reparto mundial de las riquezas desde la Revolución industrial. En particular, son un punto de entrada inevitable para el estudio de lo que a menudo se llama la «primera» mundialización financiera y comercial —la de los años de 1870-1914—, periodo que tiene profundas semejanzas con la «segunda» mundialización, en curso desde los años 1970-1980. Se trata de un periodo al mismo tiempo fascinante y prodigiosamente desigualitario. Es la época en que se inventan el foco eléctrico y los enlaces trasatlánticos (el Titanic zarpa en 1912), el cine y la radio, el automóvil y las inversiones financieras internacionales. Recordemos, por ejemplo, que hubo que esperar a la década de 2000-2010 para que los países ricos volvieran a los niveles de capitalización bursátil —en proporción de la producción interna o del ingreso nacional— alcanzados en París y Londres en la década de 1900-1910. Veremos que esta comparación es rica en enseñanzas para la comprensión del mundo actual.

Sin duda, algunos lectores se sorprenderán por la particular importancia que atribuyo al estudio del caso francés y sospecharán que soy nacionalista. Voy, pues, a justificarme. Se trata primero de un asunto de fuentes. Desde luego, la Revolución francesa no creó una sociedad justa e ideal, pero al menos tuvo el mérito de elaborar un incomparable observatorio de las fortunas: el sistema de registro de los patrimonios en tierras, inmobiliarios y financieros instituido en la década de 1790-1800 es sorprendentemente moderno e integral para su época, y explica por qué las fuentes sucesorias francesas son tal vez las más ricas del mundo para un periodo largo.

La segunda razón es que, al ser el país que tuvo la transición demográfica más precoz, Francia constituye en cierta manera un buen observatorio de lo que le espera al conjunto del planeta. Desde luego, la población francesa creció a lo largo de los dos últimos siglos, pero a un ritmo relativamente lento. Francia contaba con casi 30 millones de habitantes en el momento de la Revolución, y tiene apenas más de 60 millones a principios de la década de 2010. Se trata del mismo país, de los mismos órdenes de magnitud. En comparación, los Estados Unidos de América contaban con apenas tres millones de habitantes en el momento de la Declaración de Independencia; alcanzaban los 100 millones hacia 1900-1910, y a principios de la década de 2010 superan los 300 millones. Es muy evidente que, cuando un país pasa de 3 a 300 millones de habitantes (sin hablar del cambio radical de la escala territorial por la expansión hacia el oeste en el siglo XIX), ya no se trata realmente del mismo país.

Veremos que la dinámica y la estructura de las desigualdades se presentan de manera muy diferente en un país cuya población se multiplicó por 100 que en uno en el que apenas se duplicó. En particular, el peso de la herencia es naturalmente mucho menor en el primero que en el segundo. El fortísimo crecimiento demográfico del Nuevo Mundo ha hecho que el peso de la riqueza originada en el pasado siempre haya sido menor en los Estados Unidos que en Europa, y explica por qué la estructura de la desigualdad estadunidense —y de las representaciones estadunidenses de la desigualdad y de las clases sociales— es tan particular. Pero esto significa asimismo que el caso estadunidense en cierta manera no es trasladable (es poco probable que la población mundial se multiplique por 100 durante los dos próximos siglos), y que el caso francés sea más representativo y pertinente para el análisis del porvenir. Estoy convencido de que el análisis detallado del caso de Francia, y de manera más general de las diferentes trayectorias históricas observadas en los países hoy desarrollados —en Europa, Japón, América del Norte y Oceanía—, es rico en enseñanzas para las dinámicas mundiales por venir, incluso en los países hoy emergentes —China, Brasil o la India—, que sin duda acabarán por enfrentar también una desaceleración del crecimiento demográfico y económico, lo que ya ha empezado a ocurrir.