Orpheus in der Unterwelt

Über die Schallplatten-Bestseller und den deutschen Schallplatten-Konsumenten

Naiv wäre, wer die best seller-Liste der Schallplatten sogenannter ernster Musik einfach als Dokumentation des Publikumsgeschmacks betrachten wollte. Zu vieles hat die Vorlieben mitbestimmt, als daß sie es umstandslos wären. Die zentral steuernden Instanzen betreiben ihre Auswahlpolitik. Nur was die Schallplattengesellschaften in ihre Produktion aufnehmen und unter günstigen Chancen massenhafter Verbreitung veröffentlichen, kann ein best seller werden. Obenan stehen dürfte dabei die Billigkeit fast aller Platten der Liste; sie wiederum ist vermutlich von dem bereits aufgespeicherten Erfolg einzelner Platten abhängig, die dann, ähnlich wie die paperbacks, wohlfeil auf den Markt geworfen werden. Hinzu kommt die Reklame: nicht nur ausdrückliche Anpreisung, sondern zuweilen bereits Titel wie »Konzert für Millionen«; sie setzt sich fort in der Anziehungskraft von Prominenz, von Schlagworten, vom Prestige einzelner Werke und insbesondere dem berühmter Interpreten. All das geht ebenso in die Publikumsreaktionen ein, wie umgekehrt jene Faktoren vielfach an den über Jahrzehnte eingefrorenen Standards des Publikumsgeschmacks sich gebildet haben. Spricht man kritisch von Manipulation, so ist dabei nicht an einseitigen Octroi von oben zu denken. Hartnäckig wird von der Industrie der nun einmal vorhandene status quo geachtet und reproduziert. Nur die raffiniertesten empirischen Untersuchungen könnten das Angedrehte und das im Publikum Lauernde voneinander abheben, wofern die Unterscheidung noch irgendeinen Sinn gibt. Die praktische Musiksoziologie hat derlei Fragen bislang völlig vernachlässigt und womöglich durch ihre eigene Definition aus der Welt geleugnet.

All das vorausgeschickt, kann man ganz wohl an die best seller-Liste als an ein Inventar des herrschenden und beherrschten musikalischen Geschmacks sich halten und versuchen herauszulesen, was sie etwa verrät. Nur Interessenten werden das als Publikumsbeschimpfung mißverstehen und dem Analysierenden einen Vorwurf aus dem machen, was er an der Sache wahrnimmt. Freilich ist eine solche Verschiebung unter dem Namen geistigen Hochmuts heute üblich. Der Massenverachtung wird bezichtigt, wer ausspricht, was die Welt den Massen angetan hat und was sie zurückspiegeln, und wer nicht der Schmach dessen sich beugt, wozu das Bewußtsein der Menschen verurteilt ist und woran sie, nach Kants Wort selbstverschuldeter Weise, sich klammern. Ideologen, die am lautesten die Werte im Mund führen, pflegen zynisch Werte für die jeweils von Verwaltungen vorgesehenen und ermittelten statistischen Gruppen zu empfehlen. Sie sind die wahren Hochmütigen: Menschenverachtung bleckt die Zähne aus dem nachsichtigen ›Laßt doch den Menschen das Vergnügen‹. Verhaßt ist ihnen die mögliche Mündigkeit; daß es zu ihr nicht kommt, ist unterdessen zur Schuld kontrollierender Cliquen geworden.

Nicht zu unterschlagen ist die Frage, wieweit die von den Konsumenten getroffene Auswahl überhaupt spezifisch sei, sich tatsächlich auf Hören und Erfahrung der Musik stütze. Unerwartet hohe Ansprüche, die einige Werke stellen, der pure Stumpfsinn anderer machen das unwahrscheinlich. Manchem mag wichtiger sein, durch den Kauf einer Platte sein eigenes Niveau sich zu bestätigen, als was ihm wirklich gefällt. Dazu passen Schwierigkeiten der Auswahl wie das berüchtigte Verbot von Probesendungen.

Auffällig ist, bei aller gebührenden Vorsicht, was alles auf der Liste fehlt. Zunächst die gesamte Moderne, auch gemäßigte und längst etablierte, aber nach 1900 entstandene Werke wie der Rosenkavalier. Solche Abneigung gilt für selbstverständlich, obwohl doch Musik, die aus derselben geistigen Situation stammt wie ihre präsumtiven Hörer, ihnen eigentlich näher sein müßte. Aber sie bevorzugen Gebilde, deren Gehalt hinter ihrer eigenen Erfahrung zurückliegt, manchmal so weit, daß er ihnen eher ein Wunschbild vorgaukelt, als daß er ihnen lebendig zugänglich wäre. Dann gibt es eine Schwelle des Komplexen: nichts, was in sich so reich und dicht gearbeitet ist und darum soviel Konzentration verlangt wie Brahms, erscheint auf der Liste; auch kein Wagner. Aus der klassischromantisch getauften Periode sind die drei letzten Mozartsymphonien und alle von Schubert und Schumann abwesend. Vor allem aber die gesamte große Kammermusik von Haydn bis Schönberg.

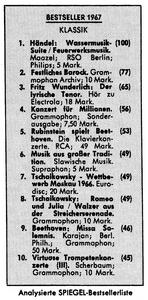

Analysierte SPIEGEL-Bestsellerliste

Kein Zweifel kann daran sein, daß diese Literatur der symphonischen gleichwertig, vielfach überlegen ist: nicht nur Beethovens letzte Quartette. Offenbar jedoch hat die bürgerliche Anbetung aufwendiger Mittel an sich, unabhängig von ihrem Zweck, den musikalischen Geschmack besetzt, insbesondere den neuer, der intimeren musikalischen Tradition fremder Hörergruppen, die erst durch die technischen Medien mit ernster Musik in Berührung kommen. Sie sind eingefangen vom glamor – das Wort läßt sich nicht übersetzen –, dessen Modell die musikalischen Filmtitel des kommerziellen Kinos bieten. Das Prunkende und Pompöse hat den Vorrang vor der Binnenstruktur, vor dem, was kompositorisch sich zuträgt. Ein primitiver Begriff von Buntheit scheint Suggestion auszuüben, so, als ob man glaubte, beim Kauf einer Platte auch Anspruch darauf zu haben, daß einem etwas an Farben geliefert wird.

Beim Überblick über die best seller-Liste sticht zunächst die Ähnlichkeit vieler auf einer Seite vereinter Programme mit dem Potpourri hervor. Kürzere, nicht zu anspruchsvolle Stücke werden aneinandergereiht, die wenig Konzentration erheischen, nicht erwarten, daß man einem Formverlauf aufmerksam folgt. Krude Abwechslung mißt sich dem Bewußtsein Zerstreuter an. Die alte Caféhausmusik stirbt aus, das Wort Potpourri wird von den E-best sellers vermieden, aber sie sind die verschämten Erben der anrüchig gewordenen Gattung.

Während der Anspruch ernster Musik gewahrt bleibt, sind zahlreiche der best seller-Platten gehobene Unterhaltung, aus einer Kategorie, für die man in Amerika, ohne alle Ironie, das unübertreffliche Wort semi-classical gebraucht. Sie bezeugen einen ideologischen Kompromiß. Auf der einen Seite will man kulturelle Prätentionen nicht opfern; die Liebhaber der gehobenen Unterhaltung dürften sich denen der U-Musik, der Schlager und nun des beat geistig und sozial überlegen dünken. Andererseits paßt das Repertoire des semi-classical den Hörern so willfährig sich an wie die U-Musik. Sie können sich an leicht faßlichen Oberstimmenmelodien, einfachsten rhythmischen Schemata, eingeschliffenen Gefühlsgesten erfreuen. Die verwaltungsübliche Scheidung von E und U führt sich ad absurdum. Viele der best sellers, die nach den akzeptierten Standards als E klassifiziert werden, sind der eigenen Beschaffenheit nach U, oder wenigstens durch ungezählte Wiederholungen abgenutzt und banalisiert: was E war, kann U werden. Überdies arbeitet die Aufführungspraxis, wie die best sellers sie verewigen, häufig auf eine Akkomodation von E an U hin. Der Verdinglichung der reinlich getrennten Musikbereiche wird ihre Schuld heimgezahlt. Was an sich solcher Verdinglichung entgegen ist, wird von ihr schon vermöge der Scheidung ereilt.

Verkappte U-Musik sind die an dritter Stelle der Liste figurierende Fritz Wunderlich-Platte und die vierte, jenes »Konzert für Millionen«. Wunderlich beginnt, als mit einer in Ehren bestandenen Pflichtübung, mit zwei Mozartarien, um dann, über die bekanntesten Opernpiècen wie »Ach wie so trügerisch« und Puccini bei Lehár und schließlich einigen unsäglichen Schmarren zu enden; ob sie die auf dem Umschlag verheißenen »Volkslieder« sein sollen, bleibt unausgemacht. Daß der verstorbene Sänger den Kitsch nicht verschmäht, wird vom Waschzettelmann zu seinem Lob ausgeschlachtet: »Es gehörte zu seiner Lebensauffassung, auch Volkslieder und Glanzarien aus Operetten zu singen. Er widmete sich allem Schönen.« Als ob nicht der Unterschied zwischen schön und abscheulich eben der zwischen Mozart und den Herren Grossmann und Neuendorff wäre; mit solchen Sätzen fördert dirigistische Halbbildung unmittelbar die Barbarei. Kultiviert, etwas monoton und kontrastarm zeigt Wunderlich seine prächtige Stimme; selbstverständlich knallt der Tonmeister sie heraus.

Das »Konzert für Millionen« dagegen besteht aus eitel Kulturgütern, einige vorzüglich aufgeführt wie das Halleluja aus dem Messias, die Zauberflötenouvertüre unter Böhm, das Scherzo aus der Sommernachtstraummusik unter Kubelik; anderes, wie der erste Satz der Mondscheinsonate, viel zu langsam, mit sinnwidrig melodisierten Triolen, ist weniger leicht zu goutieren. Am Schluß zelebriert Karajan den Radetzky marsch; vorher schon tritt er mit dem berühmten Air aus der D-Dur-Suite von Bach in Aktion; unübertrefflich im Klang, angenehm ohne Getue, aber melodisch etwas unkonturiert, so daß die über alle Begriffe großartige Linie, der kein Verschleiß etwas anhaben konnte, nicht ihre ganze Gewalt gewinnt. Alles in allem suggeriert die Platte, es würde einem billig, gedrängt die gesamte musikalische Kultur in Spitzenleistungen ins Haus geliefert, und man könne sie in weniger als einer Stunde bequem sich aneignen.

Den äußersten Kontrast dazu bildet die als Barockmusik firmierende Gruppe. Zwei solcher Platten, die erste Händel reserviert, stehen an der Spitze der Liste; beschlossen wird sie von einer dritten, des Titels »Virtuose Trompetenkonzerte«. Barock dürfte, für die Käufer, wirklich nur als Prestigebegriff fungieren; undenkbar, daß all das, vieles von der tödlichsten Langeweile, den Musikalischesten fesselt und den Unmusikalischesten unterhält. Der Titel »Festliches Barock«, den man für den zweiten Sieger gefunden hat, trägt einiges zur Erklärung bei. Die von der Architektur abgezogene Vorstellung eines rauschend Erhebenden, verbunden mit der Verhimmelung des Stilvollen, tut wohl ein übriges. Bei der Händelplatte werden gewiß die Stichworte »Feuerwerksmusik« und »Wassermusik« mitspielen, ein falsches impressionistisches Versprechen, denn da gibt es keine reflets sur l'eau und kein feu d'artifice. Trotz allem gleicht diese Gruppe darin wenigstens der gehobenen Unterhaltung, daß sie in ihren sicheren Schablonen mühelos aufzunehmen ist. Dabei bleibt der Abstand Händels von dem sonstigen Gezirp offensichtlich: bei aller Flüchtigkeit der Routine war er ein Komponist von Kraft und Großzügigkeit. Allerdings ist der Umkreis der ihm verfügbaren Grundcharaktere so beschränkt, daß Monotonie auch hier rasch sich einstellt und den Hörern wenig andere Befriedigung läßt, als daß sie ohnehin schon wissen, wie es weitergeht. Mozart, der, nach Schönbergs Wort, aus dem Messias meterweise Sequenzen herausgeschnitten hat, war kompositorisch im Recht, was immer auch stilgeschichtlich gegen seine Bearbeitung vorgebracht wird. Die von der Musikhistorie Händel bescheinigte Synthese von italienischer Opernhomophonie und deutscher Kontrapunktik wird nur den überzeugen, der nicht weiß, was Kontrapunkt ist: die Verpflichtungen, die in jeder polyphonen Komposition deren Ansatz dem Komponisten auferlegt, honoriert Händel nicht. Kein Stimmgewebe ist durchgebildet, nirgends stiftet der Stimmzusammenhang die Form; fugale Expositionen pflegen nach der ersten Durchführung konsequenzlos und brüchig in harmonischen Flächen unterzugehen. In der Aufführung fallen die steifen Binnenbetonungen auf eins bei übergebundenen Noten auf.

Die Platte »Festliches Barock« bringt die relativ abwechslungsreichen und lustigen »Fanfares« von Mouret; den nun freilich schwachen und flachen 100. Psalm von Händel und ein Konzert für zwei Hörner von Telemann, physiognomielos, aber auch nicht schlechter als das meiste andere dieser Art. Auf die Platte hat sich das Zweite Brandenburgische Konzert von Bach verirrt, das mit der hohen Trompete. Der Abstand vom Rest ist gebietend, aber in solcher Nachbarschaft gerät selbst Bach in den Sog des Gedudels. Hervor tritt jenes Typische, das in Arglosen zu Unrecht das Gefühl des Zwingenden und Verbürgten erweckt. Dem unseligen Usus, daß die konzertanten Kopfmotive sich in den Schwanz beißen, mußte Bach hier offensichtlich als einem Stilgebot zu willen sein. Trotz seines Ruhms zeigt dies Konzert nicht den wahren Bach, sondern ist das, was man heutzutage Beitrag nennt: einer zum goldenen Überfluß des Überflüssigen.

Von der Platte mit Trompetenmusik ist wenigstens das Gute zu sagen, daß sie nicht, wie das best seller-Instrument hätte befürchten lassen, militaristische Bedürfnisse befriedigt; die Stücke sind von vor-Friderizianischer Unschuld und potenzieren womöglich die Langeweile. Wie muß der Bischof von Olmütz sich gefühlt haben, wenn er von derlei kurzatmigen Gebilden, die sich ähneln wie ein faules Ei dem anderen und kaum je von den Hauptstufen loskommen, Divertissement sich versprach. Dabei sind unter seinen Leibkomponisten einige damals hochberühmte wie Biber und Poglietti. Requiescant in pace, dem der Archive und Dissertationen. Der meisterliche Trompeter Scherbaum hätte bessere Vehikel verdient.

In der dritten Gruppe, dem slawischen Komplex, passiert wenigstens etwas. Gefüttert wird der emotionale Hörer, der sich unter Slawen zwischen melancholischer Sentimentalität und sarmatischer Gewalttätigkeit heftig schwankende wilde Männer vorstellt. An sechster Stelle reüssiert die Platte »Musik aus großer Tradition«, eine »Einführung in die Welt slawischer Musik« durch Prager Aufführungen. Sie leistet kaum eine solche Einführung, mit der längst in die Sphäre von Kurmusik herabgesunkenen »Steppenskizze aus Mittelasien« von Borodin und einem so akademischen Produkt wie dem »Capriccio espagnol« von Rimskij-Korsakow, zu dem einem nichts Besseres einfällt als das öde Gehops jener Art von Ballett, die sich etwas auf ihre Klassizität zugute tut. Ein Bruchstück aus der Glagolitischen Messe von Janácek hilft da auch nichts.

Dann aber Tschaikowsky: die Sieger in dem ihm gewidmeten russischen Wettbewerb und eine Platte von Karajan mit den Berliner Philharmonikern. Hier hat wohl tatsächlich das Publikum votiert. In Deutschland wird Tschaikowsky schwerlich zur großen Musik gerechnet. Offenkundig hat er sich gegen die Kulturtradition durchgesetzt und bei den Konsumenten die Stellung erobert, die er in Amerika längst okkupiert. Mögen immer Dirigiervirtuosen das Ihre dazu getan haben, auf ihn wird spontan angesprochen. Die Begabung ist ohrenfällig; Geniales und Minderes sind aufs Sonderbarste ineinander. Die Fähigkeit zur Prägung außerordentlich eindringlicher, eben darum freilich oft vulgärer Charaktere beeindruckt. Das Geheimnis der Wirkung aber ist in einer sehr tiefen Schicht von Infantilität zu suchen. Tschaikowskys Musik, die eines Menschen, den der victorianische Muff zum Unglück verurteilte, wird genährt von unbändigem Glücksverlangen; sie berauscht sich an der Erfüllung, die dem versagt ward, der in seinen Tagträumen an großer Passion sich gütlich tut. So verhalten sich Kinder zum Glück; den größten Künstlern ist es vergönnt, davon etwas hinüberzuretten. Möglich jedoch ist das nur gebrochen, als Erinnerung an Verlorenes, Sehnsucht nach Unerreichtem. Solche Brechung hat das Tschaikowskysche Glücksverlangen musikalisch nicht erfahren: seine Bilderwelt ist nicht sublimiert, sondern kraß fixiert. Dem verdankt sie ebenso die schlagende Drastik wie das Überprofilierte und Unvermittelte der thematischen Gestalten. So geschickt seine Symphonik, so wenig symphonisch ist sie: bar des integrativen Vermögens. Sie nimmt das atomistische Hören vorweg. Ein kurzer Weg führt von Seitensatzthemen wie dem aus Romeo und Julia und dem aus dem Klavierkonzert über Rachmaninow zu Gershwin: Prototypen von Schlagermelodien, bei denen man unentwegt sich gleichwohl als Standesperson fühlen soll. Ob zu seinem Erfolg überdies verdrängte deutsche Liebe zum Slawentum, antiwestlerisch unterhalb der offiziellen Russophobie, hilft, ist schwer zu eruieren; manches spricht dafür. Daß die Karajansche Interpretation von Romeo und Julia ein Äußerstes tut, um alles an Wirkung herauszuholen, was in diesem Stück, wohl dem eindringlichsten von Tschaikowsky, darauf wartet, versteht sich. Auch die Sieger des Concours, Tretjakow und vor allem der blutjunge Pianist Sokolow, werden keinen enttäuschen. Best sellers müssen den Standards entsprechen; die Waren werden nach ihren Äquivalenten getauscht.

Bleibt die pièce de résistance, die Beethovenplatten, an fünfter und neunter Stelle der Liste. Artur Rubinstein hat sämtliche Klavierkonzerte eingespielt, gestaltungsfähig, artikuliert und ohne daß man, wie bei vielen Pianisten der nachfolgenden Generation, vom Gefühl befallen würde, eigentlich behandelten sie Beethoven wie Jazz. Dem Publikum schmeicheln Neigungen wie die, Gesangsthemen etwas zu überdehnen; das Tempo des langsamen Satzes aus dem G-Dur-Konzert ist, im Widerspruch zur Bezeichnung Andante con moto, verschleppt. Der für den ganzen Satz entscheidende Grundrhythmus des Hauptthemas vom Rondo-Finale des Es-Dur-Konzerts wird nicht durchaus plastisch herausgemeißelt. Doch ist der Erfolg der Platten berechtigt, auch dem Musiker verständlich. Nicht allerdings, daß die ungeheuerliche Stelle der Bässe am Schluß des Andantes des G-Dur-Konzerts vom Tonmeister – o diese Meister! – offenbar als Begleitung verkannt und unhörbar gehalten wird.

Die Wahl der Missa Solemnis unter Karajan, mit dem Wiener Singverein und abermals den Berliner Philharmonikern, überrascht. Das Werk ist abgründig, bis heute von niemand ganz enträtselt. Sein Ansehen steht in umgekehrtem Verhältnis zur Verständlichkeit; die Hörer lassen vom Meister dazu sich überreden, es handle sich um sein oeuvre le plus accompli, ohne, wie man ohne Skrupel behaupten darf, hörend seine Qualität mitzuvollziehen; Schulfall dessen, was man autoritätsgebundenes Hören nennen mag. Dennoch ist die Favorisierung dieser Platten auch vom Phänomen her kaum zufällig. Karajan verhüllt das Rätselhafte durch Wohllaut, mit Hilfe der schönsten verfügbaren Solistenstimmen: Gundula Janowitz, Christa Ludwig, Fritz Wunderlich, Walter Berry. Die Sorge um den Klangspiegel überwiegt jede andere; so wird das zentrale Stück, die Fuge Et vitam venturi aus dem Credo, mit unbeschreiblicher Vorsicht und Mäßigung angefaßt, damit nur ja nichts passiere; auf Kosten der Intensität. Die Instrumentalbässe werden, nicht zum Vorteil des harmonischen Fortgangs, in den Hintergrund verbannt. Der Primat des Klangs verschleiert, bei aller Meisterschaft, Umriß und Phrasierung. Daß der Beginn des Et incarnatus est bei normaler Einstellung kaum zu vernehmen ist, geht wohl wiederum zu Lasten des Tonmeisters. Erstaunlich immerhin, daß Karajan, der den Ruf genießt, daß er auch um die Details der technischen Reproduktion sich kümmere, Passagen an die Öffentlichkeit läßt, die mit dem Ideal klanglicher Kontinuität unvereinbar sind, das er sonst durch seine Praxis bekundet. Ein Vorschlag mag gestattet sein: man sollte bei jedem Plattenspieler an der Schraube, welche die Dynamik kontrolliert, eine Skala mit den – jeweils dem Apparat entsprechenden – Phonzahlen anbringen. Auf den Platten müßten dann die vom Dirigenten als dem, wie im Film der Regisseur, Gesamtverantwortlichen intendierten Phonzahlen vermerkt sein. Das wäre gleichsam eine Übertragung des Metronomprinzips auf die Dynamik. Bei der Wiedergabe der Platte würde es einige Objektivität der Klangverhältnisse garantieren.

Nicht wenige werden sich zur Wehr setzen: was soll's, wenn man sich nur dabei unterhält. Zu diskutieren wäre der Begriff der Unterhaltung selbst. Daß in einem Zustand, in dem die Menschen, während die Technik ihr Leben ihnen erleichtern soll, allerorten sich überfordert fühlen und für die widrige Arbeit, zu der nach wie vor die Verhältnisse sie nötigen, nach einer Entschädigung suchen, die insgeheim doch nur die Monotonie nachbildet, bleibt wahr. Das Recht auf Unterhaltung zu bestreiten und eine widerwillige Bevölkerung mit Kultur vollzustopfen, wäre schulmeisterliche Anmaßung. Dennoch tut Unterhaltung objektiv denen Unrecht, denen sie widerfährt und die subjektiv danach begehren. Sie ist nichts anderes als Ersatz für das den Menschen sonst Verweigerte, und das erweist sich an der subalternen, unwahrhaftigen und brüchigen Qualität des Großteils eines Materials, das Kultur nur noch posiert, der Unterhaltung wegen jedoch zugleich verdrängt und verhöhnt. Den in Waren verwandelten Kulturgütern wird das Leben ausgetrieben. Soweit haben die Jazzfans richtigen Instinkt, die auf Spontaneität der Darbietung und ihrer eigenen Reaktion beharren, obwohl freilich ihre Sache nicht weniger Ware ist als der musikalische Kulturbetrieb, gegen den sie rebellieren. Was in diesem geschieht, bezeugt ein Umfassendes, das Mißlingen der Kultur in denen, die sie zu haben meinen und eben dadurch nicht haben. Man fragt sich zuweilen, was da gegen die offene und geständige Barbarei noch zu verteidigen sei. Die Welt der Unterhaltung ist die Unterwelt, die sich für den Himmel ausgibt.