Capitulo 13

Viernes, 25 de junio de 1999,11:12 PM

Un estudio en Red Hook, Brooklyn

Ciudad de Nueva York

El sedán negro se deslizó suavemente hasta detenerse a la entrada del viejo almacén. La iluminación de la calle era escasa, había poco tráfico, y aunque algunas ventanas tenían luz a ambos lados de la calle, las habitaciones no parecían tener vida: bombillas fluorescentes de matiz azulado ofrecían su fría luz a conserjes y guardias nocturnos; lámparas de escritorio iluminaban las horas extra de los esclavos corporativos.

Un hombre alto, robusto y canoso vestido con un amplio impermeable salió de las sombras bajo una escalera de incendios. Se acercó a la puerta trasera derecha del coche, esperando a que el seguro se abriese, y entró sin decir una palabra. El seguro volvió a chasquear, y parte de la tensión abandonó la roja y curtida cara del hombre.

—Buenas noches, señor —dijo Thompson. Asintió en un gesto de reconocimiento hacia el hombre al volante—. ¿Cómo te va, Áspid?

—Mejor que nunca, Ron —respondió el conductor.

—Informa, Thompson.

Ronald Thompson sacó un pequeño bloc de notas del bolsillo de su impermeable. Era un hábito de sus tiempos de policía, de un recuerdo de cómo se suponía que debía ser el policía ideal. Un Ron Thompson más joven había descubierto que, en este mundo, la realidad es menos que ideal, alejándose de un trabajo sucio en busca de algo más... limpio. Ahora estaba sentado en el asiento trasero del coche de un monstruo sin sentir ningún remordimiento mientras desnudaba el hogar de una joven ante los ojos de su amo.

—Ésta es la disposición. La puerta, un pequeño armario y la entrada. Cocina abierta, con un mostrador y taburetes aquí... pero no da la impresión de que reciba muchas visitas. La biblioteca empieza aquí. Hay una puerta corrediza de metal tras los estantes: probablemente de la época en que era un almacén, lo supongo porque tiene los libros sobre ella. La biblioteca da al despacho, que a su vez da al salón... pero hay libros por todas partes. Esta zona está elevada sobre el resto con un escalón, y llena de esas cosas suyas... quiero decir antigüedades, señor. Imagino que será su taller. Instalaciones sanitarias sin paredes aquí. Dormitorio sin cortinas aquí. Toda la pared exterior es una ventana, señor —añadió significativamente.

Llegó una risita desde el asiento delantero.

—Supongo que no se quedará a pasar la noche, jefe.

Thompson dirigió una mirada ceñuda al retrovisor. Hesha ignoró al Áspid por completo, y el ex-policía siguió hablando.

—Armas. El surtido habitual de cuchillos de cocina. Además, una serie de pequeñas cuchillas y punzones en el taller. Multitud de objetos pequeños y arrojadizos. No hay armas de fuego, salvo un fusil de chispa en el taller, al lado de un artículo fotocopiado sobre la estabilización de madera encontrada bajo suelo de turba: no operativo. Pero sí hay —suspiró— montones de aerosoles y líquidos inflamables. De todas formas, no es fumadora, y no he encontrado encendedores. La cocina es eléctrica. Tiene cerillas, velas y esas cosas en un estante del despacho, pero no muchas: el fuego no tendría que ser un problema.

»Ya sé por qué no tiene dirección: subarrienda el almacén a Rutherford House. Los documentos del local estaban enrollados: he sacado una foto para Janet, por si está usted interesado.

—Gracias, Thompson.

Hesha abrió los seguros, y los tres hombres salieron del coche a la vez. Mientras Thompson vigilaba la calle, el Áspid sacó del maletero una botella, un paquete y un impermeable. Hesha tomó los objetos y se dio la vuelta para encaminarse hacia el edificio.

—Por ahora estáis libres. Calculo que estaré ahí al menos dos horas, pero no más de cinco. Llamaré. Si es tu teléfono el que suena, Áspid, tendréis que venir los dos de inmediato, esperando problemas. Si suena el tuyo, Thompson, será una recogida normal.

Thompson cogió las llaves y ocupó el asiento del conductor, con el Áspid a su lado. Ninguno de los dos bajó la guardia hasta que sonó el intercomunicador, se abrió la puerta del almacén y volvió a cerrarse satisfactoriamente tras su amo.

Hesha anduvo despacio a lo largo del corredor tenuemente iluminado. Su paso se reducía ante cada puerta mientras leía los nombres grabados, pintados o pegados en ellas: Kelvin Fotografía; Kerlin, Inc.; Importaciones Malasia; diez puertas marcadas con el nombre de una firma de abogados que conocía, el título «Archivo de expedientes, 7», y las letras A-C, D-G y así sucesivamente.

Subió las escaleras e hizo algunos giros, pasando por el resto del abecedario de la firma de abogados. Al final de una pasarela metálica desnuda había una puerta, con una desvaída nota en la pared que anunciaba que las instalaciones eran propiedad de Rutherford House y daba un número al que llamar en caso de emergencia o accidente. No había ni rastro de luz en el interior, y ningún sonido. Olisqueó el aire antes de llamar: estaba rodeado de olores a óxido, trementina, pintura vieja y mugre, pero a través de los huecos en torno a la puerta pudo detectar un rastro de humo: era buen sándalo e incienso, nada barato.

Llamó a la puerta dando golpecitos con un nudillo.

Al otro lado había luz —cálida y relajante luz— y sonido —tenues indicios de algo celta—, y también estaba Elizabeth, esperándole con un vestido de tela vaquera azul oscuro y una sonrisa nerviosa.

Ella aceptó el vino entre agradecimientos y exclamaciones al ver la cosecha; siguiendo las instrucciones de Hesha, lo dejó abierto sobre el mostrador para que respirase y se asentase. Elizabeth le ofreció una bebida o algo de comer, pero él rehusó cortésmente y pasó a lo que Thompson había llamado el salón. Dejó su impermeable en un lugar estratégico —cerca del centro de la casa y fácil de alcanzar desde el sofá o el taller, pero sin estorbar— sobre una vieja silla de oficina de madera de nogal. No dejó de echar una mirada a su alrededor, para comprobar el informe de su ayudante, hacer su propio cálculo de los posibles peligros y salidas, y aparentar admiración.

Las ventanas que molestaron a Thompson durante el día estaban ocultas por la noche; las mismas cortinas desde el suelo hasta el techo que cerraban el dormitorio mantenían la ciudad a raya. Hesha hizo los cumplidos de rigor por el apartamento, aprovechando la ocasión para pedir a Elizabeth que se lo mostrase.

* * *

—No, espera —rió Hesha, describiendo un círculo con el dedo—. Lo tienes al revés. Ahora está de espaldas. Eso es.

Elizabeth dejó el paquete sobre lo que parecía ser su base, cortando la cinta de embalar con una cuchilla. Apartó el papel y el plástico protector como si fuesen las capas de una cebolla, viéndose recompensada por un amorfo misterio envuelto todavía en terciopelo negro.

—Cierra los ojos —dijo Hesha, deshaciendo el paquete—. Muy bien, ya puedes mirar.

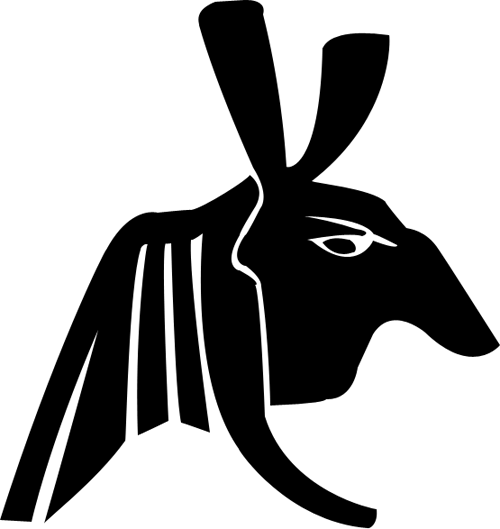

Era azul oscuro, y rojo, y negro mate. Mediría alrededor de medio metro, y hubiese sido más grande de haber conservado todos sus miembros, armas y adornos a lo largo de los años. Parecía feroz, como si estuviese retorciéndose de ira, y desafiaba con su monstruosa mueca a quienes lo mirasen.

Elizabeth le echó una ojeada, y Hesha contempló cómo cambiaba su rostro a medida que iba apreciando los detalles. Primero, la franca estimación de un experto en presencia de lo inusual. Las comisuras de su boca se torcieron mientras su mirada recorría la grotesca figura. Alargó la mano para tocar la punta astillada de un hacha rota, y sus cejas se arrugaron por la curiosidad. De pronto, su mano salió disparada hacia el costado del banco de trabajo. Una luz halógena destelló en los ojos de Hesha, que se apartó con un respingo.

—Lo siento —dijo ella, distraída. Colocó la lámpara y sus lentes de aumento sobre el borde del banco.

El Setita parpadeó para extinguir su rabia: la luz le atormentaba, y perdió de vista el rostro de Elizabeth en el rojo miasma que flotaba ante sus ojos.

La voz de la joven traspasó el feroz vacío.

—¿Es una pregunta con trampa?

Hesha la dejó allí y entró en la cocina. El microondas marcaba las 12:01 cuando pasó junto a él.

—No. ¿Sospechabas una falsificación?

—Quería eliminar la posibilidad. —Elizabeth cogió un cuaderno y empezó a tomar notas—. Sobre todo después de la espectacular presentación que me hiciste del "enigma". Uno de mis profesores lo intentó conmigo: se apostó un almuerzo, y le hice invitarme a filete y cócteles.

Hesha fisgó entre los armarios.

—Bien hecho.

—Este colorido es asombroso. —Contempló frunciendo el ceño la imagen aumentada del brazo del hacha en la lente—. Me hizo pensar que se trataba de cristal, para empezar. El autor era un verdadero maestro.

—¿Y por qué dices eso?

—¿Aparte del hecho de que la superficie física de la pieza es exquisita? Los vasos de vino están debajo de la plataforma. Me temo que tienen algo de polvo. Lo digo por el rojo: mira donde escogió dejar el rojo... es como una ilusión óptica. Vista desde abajo, la figura es un guerrero que se cierne sobre el espectador. Ha vuelto a casa del campo de batalla, con sangre goteando de sus armas, manos y dientes. Vista desde arriba, es un demonio alzándose de entre las llamas del infierno. Sus armas están envueltas en llamas, pero la lucha no ha empezado todavía. Es fascinante. Y donde más azulado es el negro, es donde el autor diseñó adornos de metal. No puedo entender cómo...

Hesha fregó dos vasos y sirvió vino.

—¿Cuáles son las reglas, profesor Ruhadze?

—¿Las reglas? —Puso el vino ante ella y se llevó su copa a los labios—. En cuanto al enigma... dime lo que ves. Haz afirmaciones, y yo te diré, si lo sé, si son verdaderas o falsas. Piensa en preguntas que yo ya haya considerado, y te daré las respuestas. Piensa en preguntas que no se me hayan ocurrido... y tendrás un sobresaliente.

—Está tallado en una sola pieza de piedra, salvo esto —dijo Elizabeth señalando el blanco del único ojo que le quedaba a la criatura. Había tenido tres al principio; dos cuencas vacías bajo el ojo atestiguaban la existencia de sus antiguos ocupantes.

—Sí. —Hesha llevó una silla cómoda hasta el taller.

—La piedra es calcedonia. Concretamente, el tipo de ágata que los joyeros conocen como "llama apache".

—Sí.

Ella dio un sorbo al vino, y dijo con seguridad:

—No es un artefacto moderno.

—¿Cómo estás tan segura?

—Porque... —empezó a decir Elizabeth, continuando decidida. Él le dio la razón a sus argumentos, y el juego se prolongó durante horas.

* * *

—Oh, maldita sea. —Elizabeth se llevó las manos a la cabeza.

—¿Qué pasa?

—Tenía una teoría —gimió ella, dejando que volviese a llenar su copa—. Una teoría perfectamente adorable. Y entonces se me ocurrió hacer vaciados en pasta de las cuencas, y mi teoría se vino abajo. No soy una experta, Hesha. No puedo situar esa maldita cosa en una civilización, así que no hablemos de un lugar o una época concretos.

Él le pasó un brazo por los hombros, acercando su silla.

—¿Qué pasó con los vaciados?

—Mira esto —dijo ella—. Usé pasta de polímero, lo bastante estable como para tomar la forma de los agujeros y lo bastante flexible como para salir de las cuencas sin dañar aquí a tu amigo. Y no necesitaba hacerlo. —Le dio medio globo ocular de pasta. Había una pequeña clavija plática encajada como un asa—. Míralo. —Con el pulgar y el índice, sacó el otro vaciado de su sitio—. Y te apuesto lo que quieras —continuó, tocando la tercera cuenca— a que el último... sí. —Alargó a Hesha una pequeña piedra pálida, el blanco del único ojo que le quedaba al demonio. Había un agujero en el centro para el iris, que seguía en la cabeza de la estatua—. Los blancos de los ojos se atornillan en las cuencas. Aquí están los restos de los dos iris rotos. Puedes ver los "negativos" en los vaciados. Las bases eran negras, y supongo que los "blancos" eran en realidad de color rojo. El que queda es el ojo del espíritu: blanco con el iris rojo.

Inclinó la cabeza sobre el banco de trabajo, apoyándose sobre el brazo izquierdo, y contempló al inexplicable merodeador.

—Encuéntrame una civilización casi india con la estructura de creencias para dar a esta cosa tres ojos y cuatro brazos, la belicosidad para poner este tipo de armas en sus manos, los conocimientos mecánicos incluso de tornillos primitivos como éste para actuar como soportes, y las herramientas necesarias para hacer este trabajo... y te diré de dónde salió. Lo siento, Hesha. Ni siquiera pensar en civilizaciones perdidas a las que pudiera pertenecer este pobre demonio. ¿Iba el hombrecillo que te lo vendió en una nave espacial?

Hesha apagó la lámpara.

—No —apartó el cabello de Elizabeth de su rostro y tiró de ella hasta ponerla en pie.

—¿Has hecho que pase la prueba del carbono? Hay restos negros pegados a su melena y cola.

—No me creerías si te contase lo que pasó cuando lo intenté.

—¿Resultado no concluyente? —aventuró ella.

—Algo así.

Elizabeth pasó al salón, apoyándose en la columna pintada de color almendra del centro de su apartamento, y empezó a caer. Hesha la cogió, sujetándola, y la llevó al dormitorio. Por el camino, ella intentó hablar, pero él le cerró la boca con un beso. Elizabeth devolvió el beso con una especie de adormecida sorpresa, y se dejó recostar en la cama.

Hesha le quitó las sandalias y desató la faja del vestido. Ella no hizo ningún ruido; la hora y el vino drogado habían hecho efecto sobre ella. El Setita contempló el cuerpo inmóvil, estudiándolo intensamente. Tras un momento de deliberación, la levantó de nuevo, apartó la colcha y la cubrió con ella. Satisfecho con el resultado, se quitó los zapatos y caminó silenciosamente a través del apartamento.

Cogió pasta e hizo vaciados de las cuencas para él. Volvió a envolver la estatua en terciopelo, plástico y papel, y puso el paquete junto a la puerta.

Fue hasta el escritorio de Elizabeth —un mueble moderno, no la pesada antigüedad que se alzaba vacía en el estudio— y buscó entre sus papeles. Repasó sus notas para la tesis, su agenda y sus finanzas. Encontró una caja de viejas cartas, y leyó con interés las notas de pésame por la muerte de su padre, las venenosas palabras de la madre de Elizabeth y la amistosa correspondencia de su hermano Paul y su esposa, asintiendo cuando el tono pasaba a ser más forzado con el tiempo. Había también lo que pasaba por ser cartas de amor, y leyó lo que pudo de ellas.

Un pequeño reloj plateado sobre el escritorio le advirtió de la llegada del sol, y recogió la botella y las copas, limpiando los restos de droga en el fregadero. Sacó un frasco del bolsillo y tiró el poco vino que había tenido que fingir que bebía.

Encontró un pequeño vaso azul en los armarios; una banda de goma, pluma y papel de borrador en un cajón; y plástico para envolver en un soporte de la puerta de la despensa. Dobló su índice izquierdo, y la garra oculta allí salió en su vaina escamosa. Usó la garra para abrirse una vena en la muñeca derecha, y una gota de icor rojo negruzco afloró despacio en el corte. Hesha hizo que su sangre avanzase, y la pequeña corriente llenó enseguida el vaso. La herida se cerró al instante.

Después, cortó un poco de plástico y lo usó para tapar el vaso. Con elegante y menuda caligrafía, escribió Cura para la resaca en un pedazo de papel que fijó al vaso con la goma elástica. Guardó la sangre en el estante superior de la nevera.

Sacó un cuadernillo de su impermeable y escribió una nota. Al terminar, arrancó la hoja y la dejó sujeta al espejo del dormitorio. Elizabeth yacía inmóvil, en la misma postura en la que él la había dejado.

Hesha se sentó al borde de la cama, cogiendo los dedos de Elizabeth, y contempló su rostro para asegurarse de que no sabía nada. Se llevó a los labios la mano de la muchacha y mordió.

Bebió de ella con bastante lentitud. Ya había cazado antes aquella misma noche para saciar su hambre, pero aquello era mejor. La sangre de Elizabeth pasó suavemente a su interior, y el calor era dulce. Cerró los ojos, disfrutando del sabor. Era una maravilla... la diferencia en el gusto entre los mortales...

La Bestia se agitó un poco, curiosamente fuerte. Hesha tenía mucha práctica en luchar con ella, y estaba bien alimentado... pudo dominarla. Pero se retorció y se volvió contra él, y por un momento la sorpresa permitió un segundo duelo; era raro en el Setita. Sabía que una tregua era esperar demasiado, pero las décadas de disciplinada atención y cuidado le habían dado un cierto dominio del asunto. Volvió a derrotarla.

Incómodo, saboreó la sangre de Elizabeth entre sus dientes, y lamió las pequeñas heridas hasta cerrarlas.

Algo ligero tocó su mejilla, y Hesha abrió los ojos como movido por un resorte: era la otra mano de Elizabeth, acariciándole. Dejó caer la muñeca, sorprendido, y la miró mientras se movía... y seguía moviéndose, a pesar del vino, la droga, el cansancio y el Beso. Estaba dormida: no era posible que siguiera consciente. Hesha se relajó cuando Elizabeth empezó a darse la vuelta. Sólo se estaba agitando en sueños, pero al hacerlo rodó hasta el rayo de luz que pasaba por entre las cortinas, y su cuello relució blanco y desnudo en contraste con su pelo oscuro.

La Bestia se debatió, rugiendo, y Hesha se apresuró a buscar sus zapatos en la oscuridad. Cogió el impermeable y la estatua, cerró la puerta a sus espaldas y corrió por el pasillo mientras marcaba un número en el teléfono.

—Thompson.

—Señor.

—Baltimore.

—Sí, señor.