Dopo che Mary fu tornata al dormitorio, Eden rimase sveglio. Pochi minuti dopo, la porta si aprì, ma di poco. Lo capì dalle vibrazioni delle molle del materasso, percepì i passi che si avvicinavano, pesanti e regolari. Era certo che fosse Gabe, l’infermiere che lo aveva afferrato alla gola. Sentì il cuore battere così forte da scavargli un buco nel petto in quel modo che ormai gli era familiare, e il sangue correre verso il suo centro.

Gabe gli faceva paura.

Ma c’erano molte cose che ignorava di lui. Per esempio non sapeva che il turno di Gabe era finito da ore, e che era rimasto perché voleva esserci fino alla fine. Eden non sapeva di ricordargli i suoi vecchi amici, i ragazzi di un’altra guerra in cui aveva imparato a ricucire uomini sbrindellati. Non erano rappezzi definitivi, i suoi, soltanto piccole riparazioni che permettevano al ferito di guadagnare il tempo necessario per salire su un elicottero e raggiungere un luogo dove fossero in grado di risistemarlo davvero. Durante la sua guerra Gabe aveva imparato quasi tutto quello che c’era da sapere sui metodi per tenere in vita un corpo devastato. Compressioni toraciche, agenti coagulanti, lacci emostatici, cateteri, era questo il lessico dei momenti salvati. Nel corso degli anni, e anche dopo quella guerra, Gabe aveva osservato che spesso i minuti concessi si trasformavano in condanne: troppe ore, troppi giorni e mesi. Ben presto aveva imparato che il nemico non era la mancanza di tempo, bensì l’abbondanza di tempo. Perché alla fine era il tempo a trasformare le fratture dei suoi amici in squarci perenni. E per i suoi amici, dal momento del salvataggio al momento della fine, c’era una lunga serie di tormenti che lui stesso aveva provocato.

Adesso Gabe desiderava soltanto accelerare il percorso.

Eden ignorava tutto questo, però riconosceva i passi pesanti, e mentre il vecchio infermiere gli ronzava intorno percepì il debole odore alcalino del suo sudore. Si sentiva vulnerabile, intrappolato nel proprio corpo, senza voce e perciò incapace di lanciare il segnale d’allarme delle sue sofferenze. Era già stato così vulnerabile prima di allora, durante le tre settimane del nostro addestramento SERE, dove avevamo imparato come sopravvivere in prigionia. E lì immobile in quel letto furono proprio quei ricordi a tornargli in mente. Prima gli riecheggiarono nelle orecchie sorde i vecchi rumori: i rumori del nostro campo base, creati apposta per addestrarci. Ognuno era tenuto in isolamento dentro una gabbia. Le gabbie erano prive di pavimento e dato che era autunno e il corso si teneva nel Maine, la pioggia trasformava puntualmente il terreno in fango. Eden ricordava l’umidità e il fango che si appiccicava alla divisa da detenuto, un camice riciclato, dono di un manicomio. Ricordava anche le blatte che di tanto in tanto strisciavano nel fango, e il terrore che provava nel vederle. Senza preavviso ci prelevavano dalle gabbie per sottoporci a un interrogatorio, ma ancora più crudeli erano le ore in cui venivamo lasciati in balia dei nostri pensieri e delle nostre ansie. Durante i giorni di simulazione, le serrature d’acciaio sbattevano contro le porte di legno ogni volta che uno di noi veniva trascinato fuori per essere interrogato, e poi riportato dentro. Le domande degli istruttori che eseguivano gli interrogatori erano rapide e secche, alcuni recitavano la parte e altri si immedesimavano fin troppo nel ruolo di aguzzini. Il rumore dei prigionieri che rispondevano alle domande era incessante, continuava fino a notte inoltrata, punteggiato soltanto dal suono sordo di un palmo aperto che ci colpiva in faccia quando una domanda restava senza risposta, o la risposta veniva giudicata insoddisfacente. I colpi non erano intesi a rompere ossa o a lacerare la pelle, ma a stimolarci e a farci ricordare.

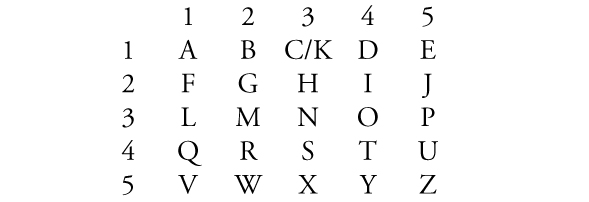

Ben presto la nostra sfida più grande non aveva più niente a che fare con gli interrogatori e le percosse. Per noi la vera sfida era restare aggrappati alla realtà, per distinguerla dal resto. Appena arrivati al corso gli istruttori ci avevano radunati in un’aula per metterci in guardia: perdere il contatto con la realtà era facilissimo. Disegnarono un diagramma sulla lavagna:

Questa griglia era un codice a colpi, uno strumento che ci avrebbe permesso di comunicare da una cella all’altra, e di non perdere il contatto con la realtà. La comunicazione, ci fu spiegato, era la nostra unica difesa contro stress e angoscia da isolamento e segregazione. Senza, non avremmo avuto alcuna possibilità di superare il corso e, in caso di vera prigionia, senza poter comunicare avremmo perso la ragione. Per insegnarci come funzionava, gli istruttori ci avevano fornito un’unica parola: 5, 1 / 3, 3 / 4, 1 – END. Era la nostra parola d’ordine per uscire dal programma. Se l’avessimo battuta un paio di volte, il nostro addestramento si sarebbe concluso. Non avremmo superato il corso; così ci avevano spiegato: «Avrete un pasto caldo, una branda e un biglietto di ritorno a casa». Quello che non ci era stato detto era che non saremmo stati presi per la missione successiva.

Eravamo alla seconda settimana di corso quando Eden batté i tre colpi. Non erano stati gli interrogatori, la mancanza di sonno o la fame a spingerlo a farlo. Fu un gesto di crudeltà da parte di uno degli istruttori, e un mio piccolo involontario tradimento.

Il giorno in cui accadde ero stato sottoposto a tre interrogatori. Erano state sessioni lunghe, anche se non saprei dire quanto. Cercavo di non perdere la nozione del tempo guardando l’orologio di chi mi interrogava, un semplice Seiko di acciaio inossidabile con un cinturino di pelle marrone. Quando potevo, gettavo un’occhiata al suo polso. Ma ogni volta che lui usciva dalla stanza e rientrava sembrava che l’orologio fosse stato messo avanti o indietro, per confondermi. Ormai ero intontito per il freddo e la fame e quando il mio istruttore se ne accorse diventò pericolosamente gentile, offrendomi del brodo di pollo in un bicchiere di plastica. Mi chiese com’erano le condizioni di vita, secondo me, e se c’era la possibilità di migliorarle. Pensai a Eden. Negli ultimi giorni aveva preso l’abitudine di battere: 2, 1 / 5, 4/ 2, 2 – BUG. Quando di notte li vedeva strisciare nel fango della sua cella, lo batteva a ripetizione. Ormai il rumore incessante continuava tutta la notte, fino al mattino. Ben presto gli altri quindici compagni non ne poterono più e cominciarono a rispondere ZITTO, e i loro colpi si mescolavano a quelli di Eden in preda al panico, BUG, BUG, BUG, insetto, insetto, insetto. Lo raccontai all’istruttore. Gli spiegai la fobia del mio amico, e dissi che noi prigionieri saremmo stati più collaborativi, se fossimo riusciti a farlo smettere. Gli suggerii di mettere un’asse di compensato sul pavimento della cella di Eden. Voleva essere un modo per aiutarlo. Volevo trovare una soluzione per il mio amico.

Volevo bere un’altra tazza di brodo di pollo.

L’istruttore mi appoggiò una coperta sulle spalle. «Sono contento di averlo saputo» disse mentre mi portava il brodo. Mi lasciò solo a berlo e a scaldarmi sotto la coperta. Sorseggiando la seconda tazza, notai che il brodo era più salato, come se lo avessero preso dal fondo della pentola. E bevendolo capii di aver dato qualcosa, in cambio.

Quella notte, sotto le file di riflettori, ero sdraiato sul fango nella mia cella quando attraverso le sbarre vidi l’istruttore con cui avevo parlato. Si stava avvicinando con un grosso vaso di vetro di sottaceti sotto il braccio. Dentro strisciavano insetti di ogni tipo.

Quando aprì la porticina della cella di Eden, il mio amico stava dormendo. Posò il vasetto a terra e rimise il lucchetto alla porta della gabbia. Eden si sedette. L’istruttore gli sorrise, controllò il suo Seiko e disse: «Mancano poche ore al mattino».

Poi se ne andò.

Le nostre celle non erano abbastanza alte per poter stare in piedi, e quel vaso era incuneato proprio fra le gambe di Eden. All’interno si agitavano almeno cento insetti che premevano contro il vetro, a pochi millimetri dal suo inguine. Salivano uno sopra l’altro e Eden immaginava che gli si arrampicassero sul corpo con le loro zampe pungolanti e le bocche nere. Tentò di strisciare verso l’angolo più lontano, ma non c’erano angoli lontani. Tentò di spingere fuori il vasetto attraverso le sbarre, ma era troppo largo. Diede calci alle sbarre nel tentativo di abbattere la porta, ma la serratura d’acciaio era troppo solida.

Allora cominciò a battere. Però, non batté BUG, bensì END. Ripetutamente. END, END, END. Venni preso anch’io dal panico, non per aver rivelato all’istruttore la sua fobia, ma perché se lui se ne fosse andato sarei partito in missione senza il mio amico. Cominciai a battere più forte di lui, colpendo assurdamente le sbarre come una scimmia in gabbia, quale forse ero in quel momento. Poco dopo anche altri compagni si unirono istintivamente, e il frastuono si diffuse. Tuttavia riuscivo ancora a sentire il suono distinto dei colpi di Eden, che si sforzava di farsi sentire: 5, 1 / 3, 3 / 4, 1 – END, END, END. Voleva abbandonare il corso, ma io non glielo avrei permesso. Pensavo che alla fine si sarebbe messo a urlare, invece mi sbagliavo.

Dalla sua cella arrivò il rumore di vetri in frantumi, poi il silenzio.

Le blatte prima gli strisciarono addosso e quindi andarono a rintanarsi nel fango. Pochi minuti dopo un gruppo di istruttori lo tirò fuori dalla gabbia.

Fu riportato al campo il mattino seguente. Aveva le mani fasciate perché si era tagliato con il vetro. Avrebbe potuto andarsene e non sarebbe stato un disonore. Invece rimase, e alla fine del corso, una settimana più tardi, le mani erano quasi guarite. Ci fu una piccola cerimonia per la consegna del diploma e a ognuno di noi venne consegnata una cartellina con l’attestato di completamento del corso. Nella cartellina di Eden l’istruttore aveva infilato il suo Seiko.

Alla festa che seguì parteciparono tutti gli istruttori incaricati degli interrogatori, tranne quello. Mentre Eden beveva la sua Guinness al banco, pensai di dirgli che ero stato io a rivelare la sua fobia, e di averlo fatto in cambio di una tazza di brodo di pollo. Poi gli vidi il polso. Sfoggiava orgoglioso l’orologio con il cinturino di pelle. Decisi di tacere. Pensai che non avesse più molto senso. Aveva dimostrato a quei coglioni che lui non mollava.

Ma adesso, disteso in un letto d’ospedale, Eden si chiese dove fosse finito quell’orologio. Quel cinturino di pelle che gli era diventato familiare, con un buco fatto da lui in un posto e un altro fatto dall’istruttore. Immaginò che fosse di fianco al letto, o magari era bruciato quando avevamo colpito il detonatore a pressione nella valle di Hamrin. Ricordava che la lancetta dei secondi girava sul quadrante muovendosi in modo regolare senza ticchettare, e che i minuti diventavano giorni. Però non aveva idea di come passasse adesso il tempo. Sapeva soltanto che ce n’era troppo.

Sentiva ancora la presenza di Gabe nella stanza. E cominciò a chiedere ciò che io gli avevo impedito di ottenere al campo di addestramento. Battendo i denti compose: END, END, END.