1

I russi chiamano i loro elicotteri d’assalto Kamov KA-50 Čërnye Akuly, «Squali Neri». Un nome davvero azzeccato. Sono mezzi rapidi ed eleganti, si muovono con grazia e agilità e, soprattutto, annientano la preda con estrema precisione.

Due Squali Neri emersero da un banco di nebbia poco prima dell’alba, fendendo il cielo senza luna a una velocità di duecento nodi. Dieci metri sotto di loro, l’arida distesa del fondovalle. Avanzavano a luci spente, in formazione compatta. Volavano rasoterra seguendo il letto prosciugato di un torrente che attraversava la vallata a una trentina di chilometri a nordest di Argvani, il villaggio più vicino al punto in cui si trovavano, nel Daghestan occidentale.

I rotori coassiali controrotanti dei KA-50 tagliavano l’aria rarefatta di montagna. Il sistema a due rotori rendeva superflua la presenza di un rotore di coda e garantiva ai velivoli una maggiore velocità, dato che la maggior parte della potenza del motore poteva essere impiegata per la propulsione. Gli elicotteri risultavano anche meno vulnerabili al fuoco di terra: se colpito, il rotore di coda poteva causare malfunzionamenti decisamente pericolosi.

Questa peculiarità, unita a diversi sistemi di emergenza, a un serbatoio autostagnante e alla fusoliera costruita con materiali all’avanguardia, compreso il Kevlar, fa dello Squalo Nero un’arma perfetta: resistente e al tempo stesso letale. I due elicotteri sfrecciavano verso il loro obiettivo situato nella zona settentrionale del Caucaso con un carico di munizioni aria-terra. A bordo di ciascun velivolo c’erano quattrocentocinquanta proiettili da 30mm per i cannoni posizionati sotto la fusoliera, quaranta razzi alati da 80mm caricati nei due pad esterni e una dozzina di missili aria-terra teleguidati AT-16 agganciati ai due piloni esterni.

I due KA-50 erano modelli nočnye, notturni, progettati appositamente per muoversi in assenza di luce. I piloti potevano evitare collisioni tra i due velivoli e contro il frastagliato terreno sottostante, o le pareti di roccia della valle, affidandosi alle apparecchiature per la visione notturna. Erano dotati di display ABRIS Moving Map e di sistemi FLIR (Forward Looking Infrared Radar).

Il pilota del primo elicottero controllò la distanza dall’obiettivo e la comunicò nel microfono. «Sem’ minut.» Sette minuti.

«Ponjal.» Ricevuto, replicò il collega dallo Squalo Nero dietro di lui.

Nel villaggio che di lì a sette minuti sarebbe stato divorato dalle fiamme, i galli dormivano ancora.

In un magazzino al centro di un grappolo di edifici arroccati sul pendio roccioso, Israpil Nabiyev si era avvolto in una coperta di lana e sdraiato su un giaciglio di paglia, ma faticava ad addormentarsi. Nascose la testa tra il bavero della giacca, incrociò le braccia e le strinse forte intorno all’equipaggiamento assicurato al petto. La barba folta gli proteggeva le guance, ma la punta del naso era ghiacciata e gli faceva male; i guanti tenevano calde le dita, ma la corrente gelida che sferzava il magazzino gli aveva sollevato le maniche fino ai gomiti.

Nabiyev veniva da Machačkala, una città sulle rive del Mar Caspio. Aveva dormito in depositi, grotte, tende e trincee a cielo aperto, ma era cresciuto in un appartamento con elettricità e acqua corrente, riscaldamento e televisione, e ora tutte quelle comodità gli mancavano terribilmente. Non si lamentava, però. La spedizione era necessaria, e lui lo sapeva. Ricognizioni e visite alle truppe facevano parte del suo lavoro, che gli piacesse oppure no.

Quanto meno non soffriva da solo. Lui non andava mai da nessuna parte da solo. Cinque uomini della sua scorta avevano cercato riparo per la notte in quel gelido deposito. Non li vedeva perché era buio pesto là dentro, ma li sentiva russare e ne percepiva l’odore dei corpi, misto a quello dell’olio lubrificante dei kalashnikov. Altri cinque, partiti con lui da Machačkala, erano rimasti fuori di guardia insieme con alcuni membri delle forze locali. Erano tutti svegli, con una tazza di tè bollente in mano e il fucile in grembo.

Anche Israpil teneva il suo accanto a sé, come ultimo baluardo di difesa. Aveva un AK-74U, variante a canna mozza del vetusto, ma impeccabile kalashnikov. Mentre si voltava su un fianco per ripararsi dalla corrente, allungò una mano sull’impugnatura di plastica avvicinandolo ancora di più. Si rigirò per qualche istante prima di rimettersi supino. Con i lacci degli anfibi ben stretti, la fondina assicurata al petto e l’imbracatura piena di caricatori allacciata dietro la schiena, era impossibile trovare una posizione comoda.

Ma non erano soltanto la sistemazione malagevole in quel magazzino o l’ingombrante equipaggiamento a impedirgli di dormire. No, era il pensiero fisso e angosciante di poter subire un attacco da un momento all’altro.

Israpil sapeva di essere un obiettivo primario per i russi. Lui era il futuro della resistenza, dicevano. Il futuro della sua gente. Non solo dei musulmani del Daghestan, ma dell’intero califfato islamico nel Caucaso.

Per Mosca stanare Nabiyev era la priorità assoluta, perché lui aveva trascorso tutta la sua vita a combatterli. Nel 1993, all’età di undici anni, aveva ucciso il primo russo nel Nagorno-Karabakh. A quindici anni ne aveva fatti fuori molti altri, a Groznyj, a Tbilisi, a Tskhinvali e a Machačkala.

Ora, a trentacinque anni, Israpil era diventato il comandante delle operazioni militari dell’organizzazione islamica Jamaat Shariat, la «Comunità della Legge Islamica» nel Daghestan, ed era il leader dei combattenti delle zone del Mar Caspio di quelli a est, verso la Cecenia, e a ovest in Georgia e Ossezia. Lottavano tutti per un unico scopo: cacciare gli invasori e instaurare la shari‘a.

E, inshallah, Israpil Nabiyev avrebbe ben presto unificato tutti i guerriglieri del Caucaso, vedendo così realizzato il suo sogno.

I russi avevano ragione, lui era davvero il futuro della resistenza.

Anche la sua gente ne era convinta, e il fatto di essere così importante per la causa rendeva il carico di quella vita così dura più sopportabile. Tutti e dieci i soldati della sua scorta sarebbero stati orgogliosi di dare la propria vita per lui, così come i tredici militari della cellula di Argvani.

Si rigirò di nuovo, nel disperato tentativo di ripararsi dalla corrente gelida e cercare una posizione un po’ comoda. Il fucile si spostava con lui. Si tirò la coperta di lana sopra le spalle, scrollandosi la paglia rimasta impigliata nella barba.

Oh, bene. Sta arrivando l’alba, pensò. Sperava che nessuno di quegli uomini dovesse sacrificare la propria vita prima dello spuntare del giorno.

Proprio mentre scivolava nel sonno, un gallo cominciò a cantare da uno dei pendii che sovrastavano il villaggio.

Il verso dell’animale interruppe la comunicazione via radio del russo disteso tra l’erba alta a pochi metri di distanza. L’uomo aspettò che il gallo cantasse una seconda e una terza volta prima di tornare a parlare alla ricetrasmittente assicurata alla cartucciera. «Squadra Alfa a unità di copertura. Vi abbiamo avvistati, supereremo la vostra postazione tra un minuto.»

Non giunse alcuna risposta. I due cecchini della squadra di copertura erano stati costretti a portarsi a una decina di metri da una baracca in calcestruzzo per poter avere una migliore visuale sull’obiettivo, un centinaio di metri più avanti. Non potevano fare alcun rumore, nemmeno lasciarsi scappare un sussurro, vicini com’erano. L’osservatore si limitò a premere due volte il tasto di trasmissione per confermare alla squadra Alfa di aver ricevuto il loro messaggio.

Sopra di lui, appostati sul pendio scosceso, otto uomini ricevettero il doppio segnale e cominciarono ad avvicinarsi procedendo favoriti dal buio più totale.

Gli otto uomini della squadra Alfa e i due di quella di copertura appartenevano al FSB (Federal’naja služba bezopasnosti), i servizi Federali per la sicurezza della Federazione russa. Nello specifico, facevano parte del gruppo Alfa del Centro operazioni speciali del FSB, un reparto d’élite delle forze speciali (Specnaz) russe. Questi uomini erano esperti in operazioni di antiterrorismo, recupero ostaggi, assalti urbani e altre missioni altrettanto delicate e rischiose.

Erano tutti alpinisti, persino troppo esperti per le basse colline di quella vallata.

Ma non era quello il motivo per cui erano stati scelti. A renderli perfetti per quel compito era un altro addestramento. Armi da fuoco e da taglio, corpo a corpo, esplosivi. La squadra vantava nel suo organico killer infallibili, selezionati con estrema cura. Agenti segreti, persone abituate ad agire nell’ombra.

I russi erano avanzati lentamente nel corso della notte, con tutti i sensi all’erta malgrado la fatica a cui i loro corpi erano stati sottoposti lungo il tragitto. L’infiltrazione era riuscita senza la minima sbavatura. Nelle sei ore impiegate per raggiungere l’obiettivo avevano respirato solo l’odore della foresta e avvistato solo animali: mucche che dormivano in piedi o brucavano libere per i pascoli, volpi che sfrecciavano in mezzo al fogliame, persino stambecchi tra le rocce più alte a picco sui passi di montagna.

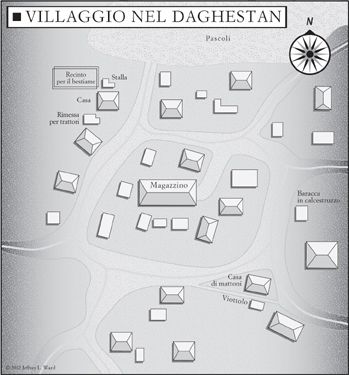

Il gruppo Alfa non era nuovo alle operazioni nel Daghestan, anche se ne aveva condotte molte di più in Cecenia, dove, naturalmente, c’erano molti più terroristi da uccidere, sebbene la Jamaat Shariat stesse facendo di tutto per eguagliare i loro fratelli musulmani dell’ovest. Il territorio ceceno era per lo più composto da montagne e foreste. Nel Daghestan, invece, la maggior parte degli scontri avveniva in zone urbane. Quella notte, però, il luogo e l’Omega, l’obiettivo, erano molto diversi dal solito. Colline ricoperte di boschi e di rocce circondavano un assembramento di edifici collegati da stradine polverose tagliate a metà da un piccolo fossato per incanalare l’acqua piovana verso il fiume.

I soldati avevano lasciato gli zaini con l’attrezzatura che sarebbe servita loro per tre giorni a un chilometro più indietro, tenendo con sé soltanto le armi e l’occorrente per sferrare l’attacco. Avanzavano furtivi, strisciando nei pascoli che sovrastavano il villaggio, dove si introdussero due alla volta attraverso un recinto per il bestiame. Oltrepassarono la squadra di cecchini al margine del villaggio, inoltrandosi tra le varie costruzioni: una stalla, una dépendance, una casetta isolata, una rimessa per trattori in mattoni con il tetto di latta. Mentre procedevano, controllavano ogni angolo, strada e finestra grazie ai loro visori notturni.

Erano armati di fucili AK-105 e avevano centinaia di cartucce 5,45 × 39mm di scorta nelle giberne assicurate al petto, eppure riuscivano a sdraiarsi a terra per sfuggire agli occhi delle sentinelle e al fuoco nemico. Le loro mimetiche e i giubbotti antiproiettile verdi erano coperti di fango ed erba, e intrisi di neve sciolta e sudore, abbondante nonostante il freddo.

Nelle fondine agganciate alle cinture erano riposte pistole Varyag MP-445 calibro .40. Alcuni di loro tenevano nascoste anche delle calibro .22 munite di silenziatore per mettere fuori gioco i cani da guardia con un proiettile da 45 grani a punta cava.

Individuata la posizione dell’obiettivo, notarono dei movimenti di fronte al magazzino. Sentinelle. Forse ce n’erano altre negli edifici vicini; alcune sembravano sveglie, benché la soglia di attenzione doveva essere molto bassa a quell’ora del mattino.

I russi circondarono il bersaglio strisciando sui gomiti per circa un minuto con i fucili stretti tra le mani, poi procedettero carponi per altri due. Un asino si mosse agitato, un cane abbaiò e una pecora si mise a belare: niente di anomalo per un villaggio di allevatori. I soldati si posizionarono a due a due dietro l’edificio, pronti a fare fuoco con i fucili russi, tutti dotati di mirini laser olografici americani EOTech. Tenevano gli occhi fissi sul reticolo di puntamento, o meglio sulle porzioni di finestre, di porte o di viuzze colpite dalla luce rossa del laser.

Allora, e solo allora, il caposquadra sussurrò alla radio: «In posizione».

Se si fosse trattato di un normale attacco a una roccaforte di terroristi, il gruppo Alfa sarebbe arrivato sul posto a bordo di elicotteri o di carri armati corazzati, coperto da una pioggia di missili che si sarebbe riversata sul piccolo villaggio.

Ma quella non era un’operazione qualsiasi. L’ordine era di catturare l’obiettivo ancora vivo.

Secondo alcune fonti del FSB, l’uomo a cui stavano dando la caccia conosceva nomi, posizioni e affiliazioni di tutti i capi jihadisti presenti nel Daghestan, in Cecenia e Inguscezia. Mettendo le mani su quelle informazioni, il FSB avrebbe potuto assestare un colpo mortale alla causa islamica. Gli otto uomini nascosti nel buio a venticinque metri dall’obiettivo rappresentavano soltanto l’avanguardia. Gli assalitori sarebbero arrivati da un momento all’altro. Stavano attraversando la valle da ovest, anche loro a piedi. Se tutto fosse andato secondo il piano, il loro compito sarebbe stato quello di spingere l’obiettivo nella trappola pronta sul retro dell’edificio.

Secondo il gruppo Alfa il piano era troppo audace, ma era stato studiato basandosi sulle conoscenze delle tattiche militari attuabili nel territorio del Caucaso. Se l’imboscata fosse stata tesa da un’unità più numerosa, i leader jihadisti sarebbero fuggiti. Non che daghestani e ceceni mancassero di coraggio. Al contrario, ne avevano da vendere. Ma l’incolumità dei loro leader veniva prima di ogni altra cosa. I soldati semplici avrebbero tenuto occupati gli aggressori, proteggendo bunker ed edifici con sacchi di sabbia. Sarebbero stati capaci di lasciare un solo uomo con una sola arma a distrarre un’intera unità d’assalto pur di concedere al proprio leader e alla sua scorta il tempo necessario a fuggire nelle impenetrabili montagne della regione, a loro familiari come i profili delle loro giovani donne.

E così gli otto uomini delle Specnaz rimasero in attesa, trattenendo il respiro e il battito del cuore, pronti a catturare quell’unico uomo.

Nella tasca interna dello strike che conteneva la placca balistica, tutti i soldati avevano un cartoncino laminato con la foto di Israpil Nabiyev.

Essere ritratto in quella foto ed essere nel mirino delle forze speciali russe non era certo un destino invidiabile.

Ma venir catturati da quei soldati e non corrispondere alla foto segnaletica sarebbe stato anche peggio. Ai russi interessava lasciare in vita un uomo soltanto in quel villaggio.