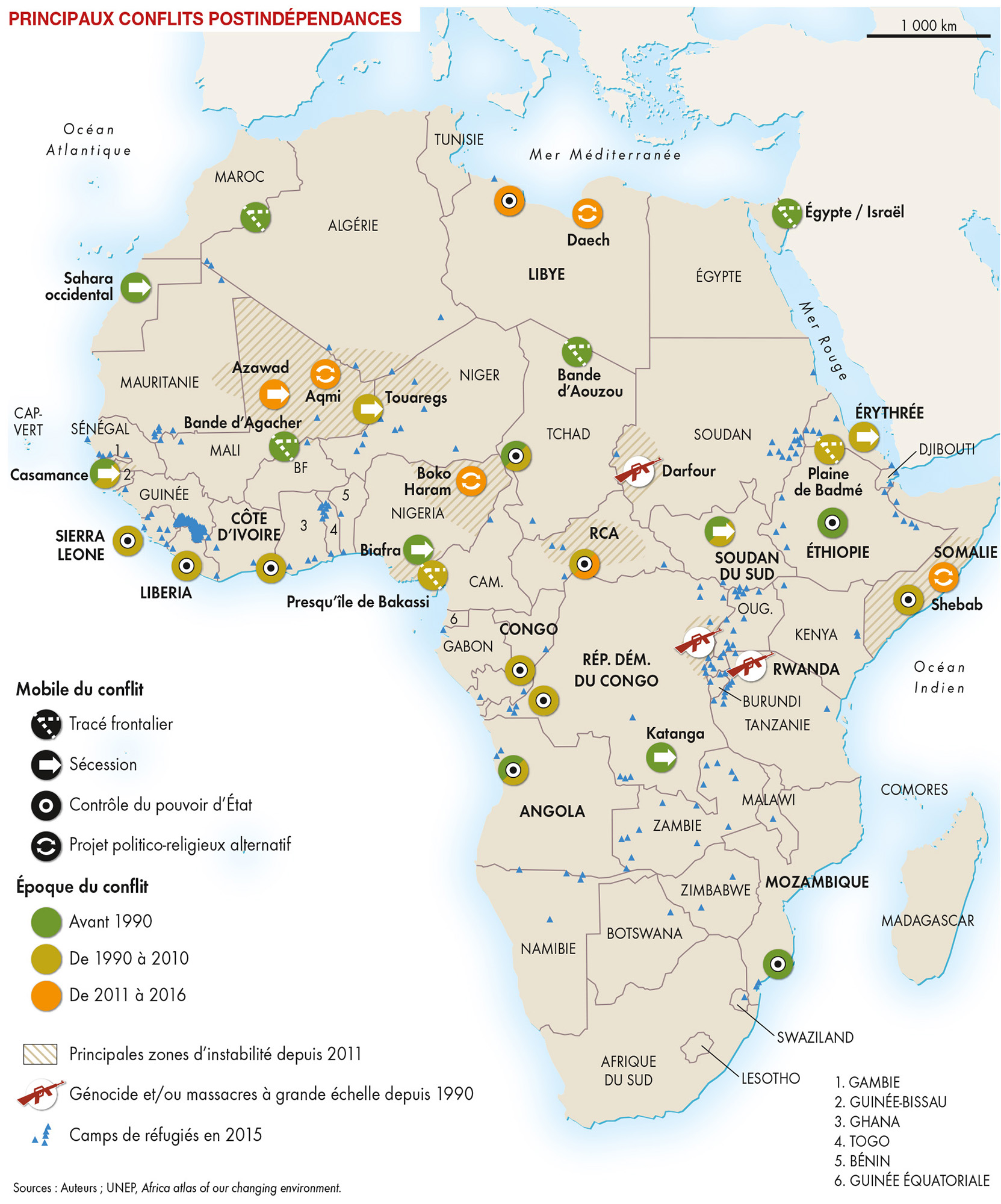

En Afrique, les pays n’ayant jamais connu de conflit ou de violence politique importante depuis leur indépendance sont peu nombreux : Bénin, Botswana, Cap-Vert, Gabon, Ghana, Maurice et Zambie. Les guerres entre États furent très rares : l’affrontement entre l’Éthiopie et l’Érythrée fit 100 000 morts, surtout militaires (1998-2000). Les guerres africaines sont le plus souvent internes et la majorité des victimes des civils. Cependant, nombre de troubles impliquèrent des pays voisins, dans le cadre de « guerres par procuration » (soutien d’un État au groupe rebelle d’un pays voisin, par exemple la Libye lors des crises tchadiennes des années 1970-1980). Ces guerres peuvent former des systèmes de conflits régionaux : c’est le cas de la RDC (1998-2003), où certaines factions rebelles étaient soutenues par le Rwanda, l’Ouganda et le Burundi, le gouvernement de Kinshasa étant appuyé par l’Angola, la Namibie et le Zimbabwe ; l’intrication du conflit soudanais du Darfour avec les crises politiques tchadiennes (2006-2009) et centrafricaine (2004-2015) est un autre exemple. Les printemps arabes, amorcés en Tunisie en 2010, ont ouvert une période d’instabilité en Égypte et de conflit civil armé en Libye. Ce dernier ébranle la stabilité du Mali et d’une partie du Sahel. Certains longs conflits installent une anomie dont seuls profitent quelques seigneurs de guerre, comme en Somalie depuis 1991.

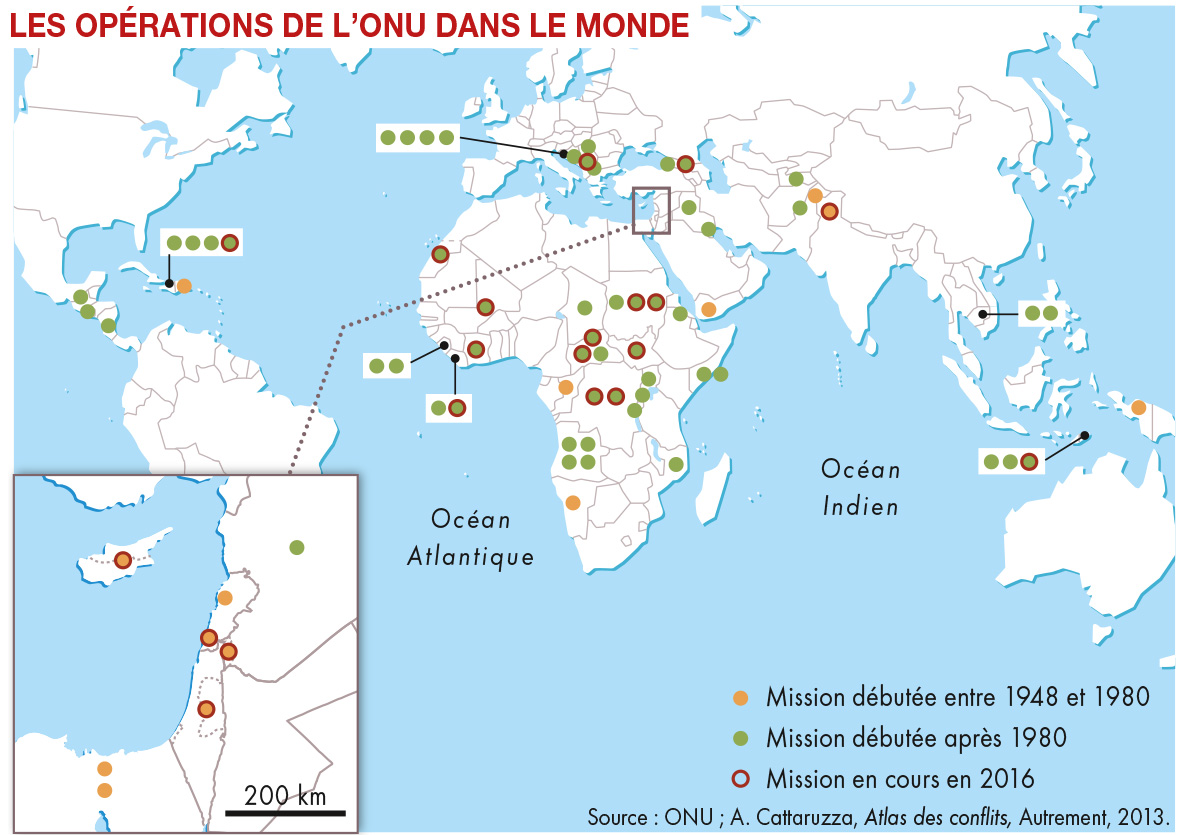

Les conflits angolais (1975-2002), soudanais (Darfour et Soudan du Sud, 1983-2007) et congolais (1996-2005) ont fait plus d’1 million de victimes, autant que le dernier génocide du XXe siècle, au Rwanda (1994). En 2016, les conflits impliquent sept pays qui regroupent le quart de la population du continent. Si l’Afrique participait marginalement aux premières interventions de maintien de la paix de l’ONU, elle est présente, depuis 1980, dans plus de la moitié de la soixantaine d’interventions de l’organisation.

Malgré la recherche de solutions régionales africaines, les crises débouchent encore sur l’intervention de puissances occidentales, notamment la France en Côte d’Ivoire (années 2000), en RCA (2013-2016) et au Mali (depuis 2013). Enfin, certaines zones stratégiques restent sous la surveillance de puissances extérieures, tel le Sahara (France, États-Unis) ou la mer Rouge (bases française, américaine et chinoise à Djibouti).

...

Si les causes des conflits sont toujours multiples, on peut noter des dominantes. Jusqu’en 1990, la guerre froide a influencé les guerres d’indépendance et plusieurs crises. Depuis 1990, nombre de conflits ont été qualifiés de « guerres des ressources » : l’exploitation des matières premières, notamment extractives, est un mobile pour les protagonistes et un moyen de financer leurs luttes. Celles-ci sont conditionnées par la forme des ressources. La contrebande de minerais précieux a financé des groupes rebelles qui contrôlent des marges territoriales : diamants du sang en Sierra Leone, au Liberia, en Angola et en RCA, coltan, or et cassitérite dans l’est de la RDC, pétrole au Nigeria. La convoitise des rentes étatiques, notamment pétrolières, a concentré les rivalités sur le contrôle de la capitale : Brazzaville en 1997-1998, N’Djaména en 2006 et 2008. L’importance de ressources dans les régions périphériques a justifié des tentatives de sécession – Biafra et Katanga dans les années 1960 –, parfois couronnées de succès : le Soudan du Sud est indépendant depuis 2011. La quête du pouvoir et des rentes qu’il fournit mène à l’instrumentalisation politicienne des identités : en Côte d’Ivoire (1999-2010) ou en RCA (depuis 1996), les conflits ont prospéré sur les plaies de nations fragiles. La désignation de boucs émissaires « allochtones » est un registre commode. Les violences ont aussi parfois pour déclencheurs des élections contestées (Kenya en 2007-2008). Depuis quelques années émergent les mobiles d’insurrection religieuse, amalgamant des ressorts mondialisés à des tensions sociopolitiques nationales et locales : Aqmi au Sahara et au Sahel, Boko Haram au nord-est du Nigeria, milices Shebab en Somalie.

Enfin, la relation entre crises économiques ou environnementales et conflits est d’une complexité particulière. Si la raréfaction des ressources est favorable aux conflits en tout genre, l’instrumentalisation des clivages ethnorégionaux n’est pas une fatalité : les responsabilités sont avant tout politiques.