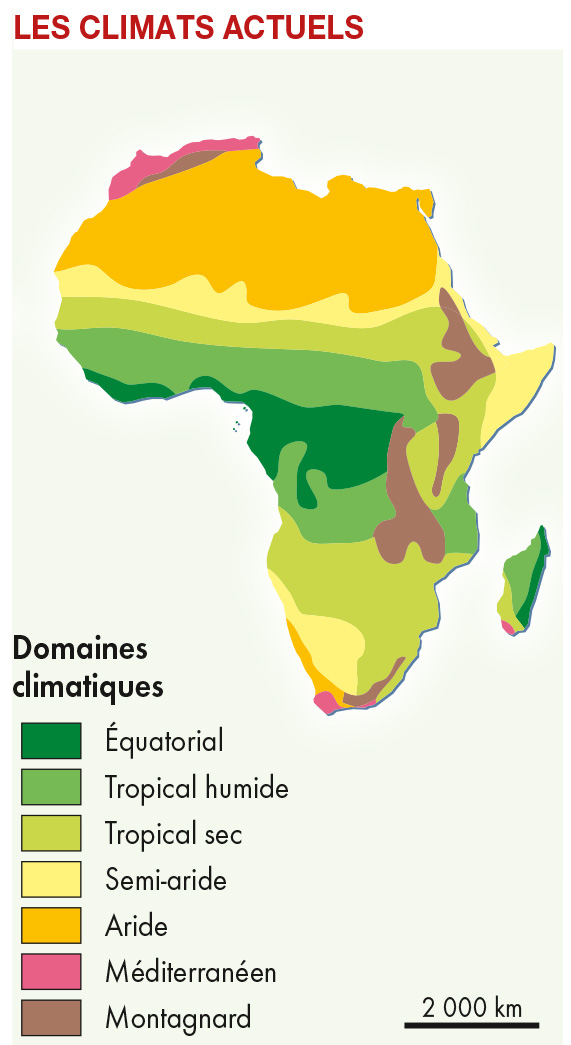

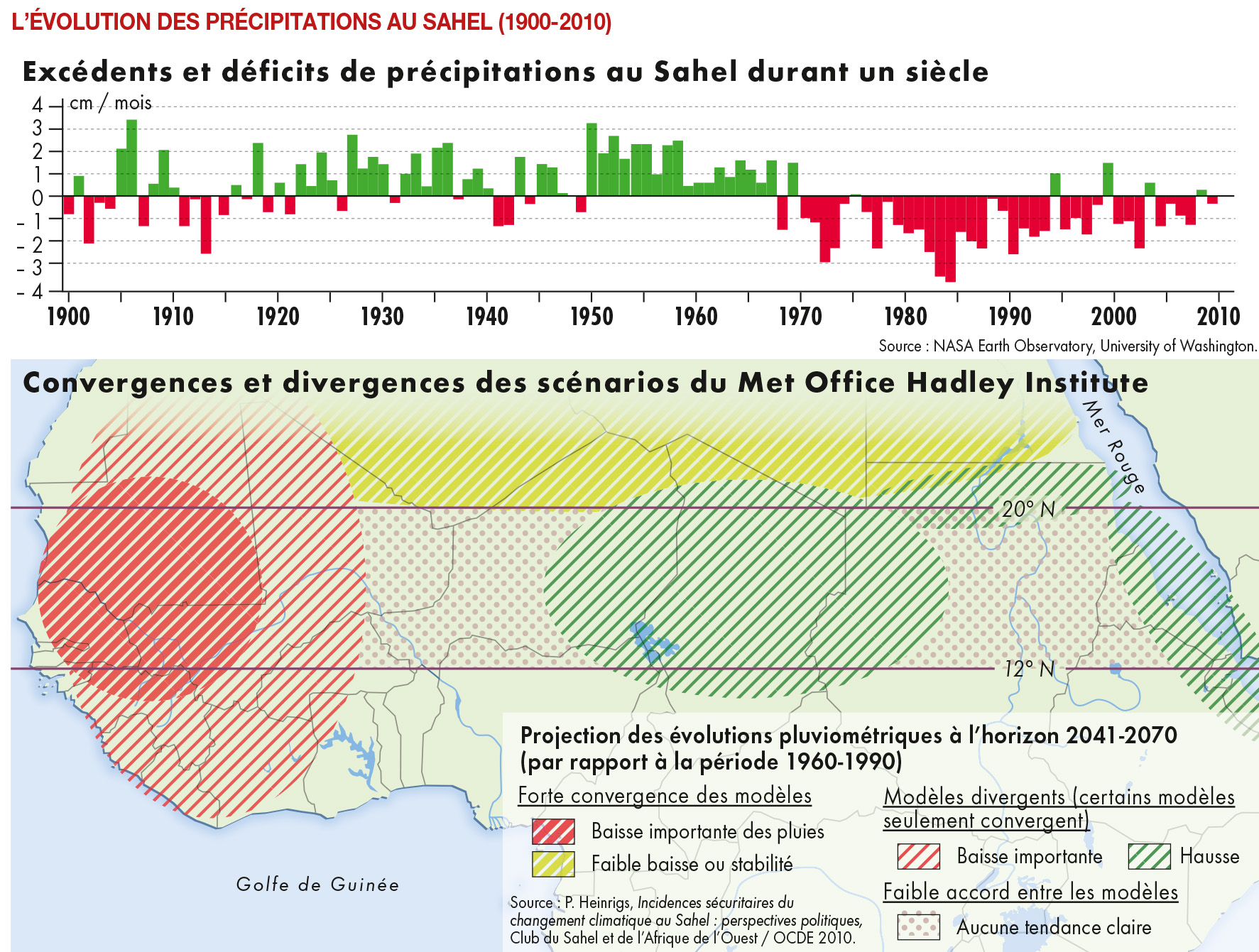

La diversité des climats actuels résulte d’une longue évolution. Le Pléistocène et l’Holocène ont ainsi été marqués, sur le continent, par des alternances de périodes humides et de périodes sèches. À la fin de la dernière glaciation dans les hautes latitudes, il y a 12 000 ans, une large partie du continent africain était sèche et les aires pluvieuses étaient restreintes. Puis une période plus humide, achevée il y a 5 000 ans, a été marquée par l’avancée des forêts équatoriales et des lacs sahélo-sahariens ; elle a été suivie d’une nouvelle période d’assèchement et de recul des forêts. La variabilité caractérise également le temps court, en particulier dans les aires tropicales à longue saison sèche : Corne de l’Afrique, Afrique australe et Sahel. Ce dernier a connu, après une phase humide de 1930 à 1968, de sévères sécheresses dans les décennies 1970 et 1980 ; les pluies sont revenues durant les années 1990 et 2000, mais elles sont irrégulières et inégales selon les régions.

...

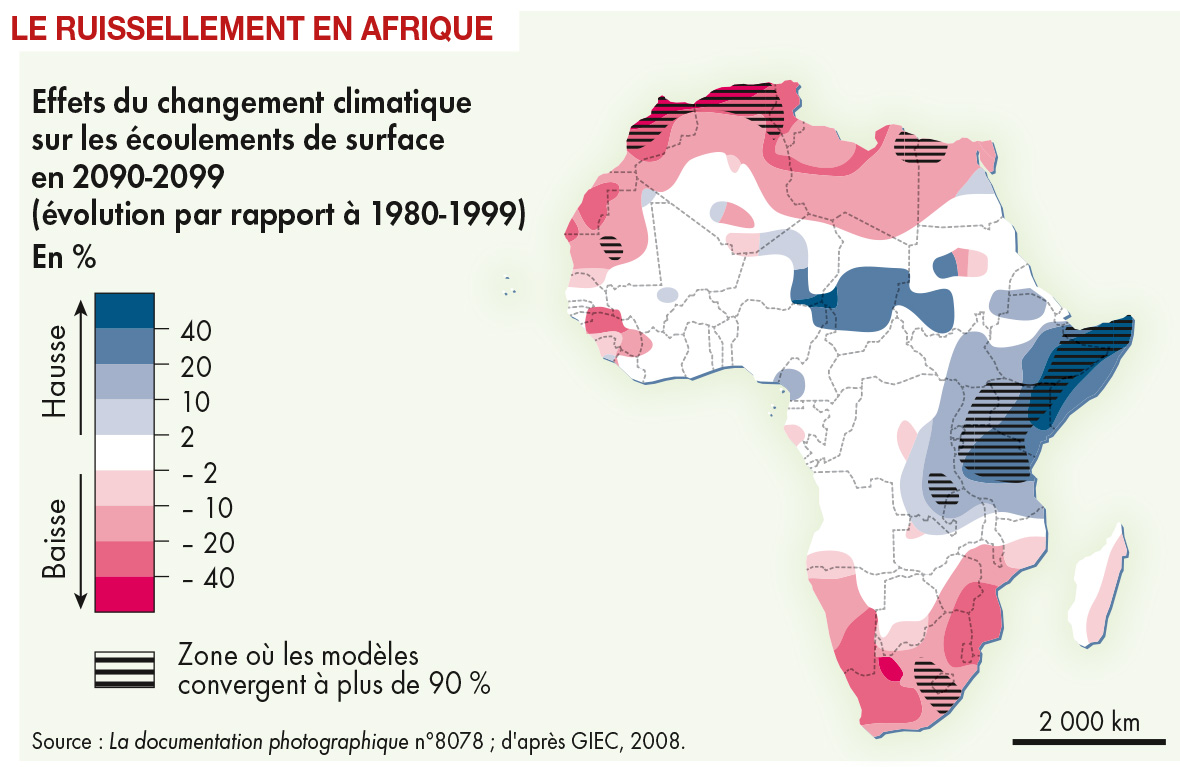

Une première incertitude concerne la fiabilité des mesures du changement climatique. L’Afrique possède seulement 744 stations météorologiques, dont nombre fonctionnent mal. Comme les données satellitaires ne peuvent pallier totalement leurs faiblesses, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) pointe logiquement une mauvaise observation des températures et des précipitations, seule l’élévation du niveau marin – + 19 cm de 1901 à 2010 – étant attestée. Une deuxième incertitude porte sur la pertinence des échelles, continentale ou régionale, utilisées par les modèles : par exemple, à latitude et année égales, les pluies peuvent être excédentaires au Mali et déficitaires au Tchad. Autre exemple, une tendance générale peut avoir des résultats contradictoires à l’échelle locale : la hausse des températures durant la saison des pluies a des effets positifs sur les cultures dans les hautes terres d’Afrique orientale, mais négatifs dans l’Atlas marocain.

En 2014, le GIEC fait état de scénarios divers pour l’Afrique. La projection la plus fiable concerne l’augmentation de la température moyenne annuelle : elle devrait partout excéder + 2 ° C, notamment dans les régions arides, et pourrait atteindre localement + 3 ° C, voire + 6 ° C. Les projections relatives aux pluies donnent des résultats contrastés : leur diminution est considérée comme probable en Afrique du Nord et au sud-ouest de l’Afrique australe, aggravant les sécheresses ; au contraire, elles devraient croître sur les hautes terres, comme en Éthiopie, et dans certaines régions à topographie complexe, avec une multiplication des inondations. Cependant, les scénarios du GIEC ne concordent ni entre eux, ni avec d’autres modèles.

...

Il est difficile d’anticiper les conséquences du réchauffement sur le phénomène complexe de la mousson ouest-africaine. L’élévation générale des températures devrait stimuler la mousson en été et accroître la pluviosité au Sahel ; mais le réchauffement des eaux du golfe de Guinée devrait accroître la convection et la pluviosité sur les régions littorales, diminuant de facto le potentiel des masses d’air humides remontant vers le nord.

Pour l’Afrique de l’Ouest dans son ensemble, les projections de l’évolution des pluies fournies par les modèles sont contrastées. À l’ouest du Sahel, une diminution significative est anticipée à la fois par les modèles du GIEC et ceux du Met Office Hadley. Ailleurs, en particulier au centre-est, les désaccords sont nombreux et les prévisions incertaines.