Le lac Tchad est un plan d’eau endoréique – ses eaux n’atteignent pas la mer – marqué par une grande variabilité. Peu profond (3 m au maximum), il est soumis à une très forte évaporation du fait de sa proximité avec le Sahara. Sa surface varie chaque année au rythme des crues et décrues du Chari et du Logone, cours d’eau fournissant 85 % des apports. L’irrégularité de ces tributaires, au régime tropical, explique les changements interannuels.

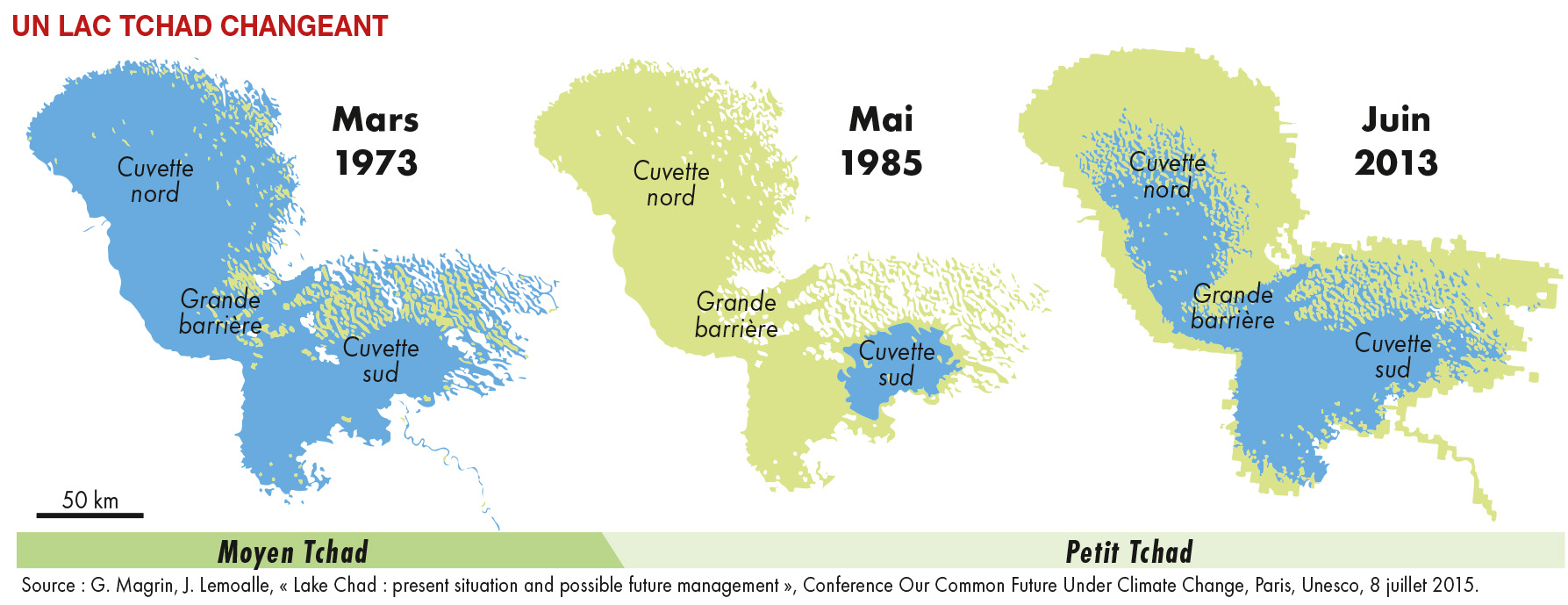

Depuis le début du XXe siècle, plusieurs états du lac ont été observés. Durant les décennies 1950 et 1960, il formait un « Moyen lac » d’un seul plan d’eau de 20 000 km2. Les sécheresses des décennies 1970 et 1980 l’ont transformé en « Petit lac », composé de deux cuvettes (nord et sud) séparées par des hauts fonds et entourées de marécages. De 1973 à 1994, on a observé de fréquentes situations de « Petit lac sec », durant lesquelles la crue n’alimente pas la cuvette nord. La superficie du lac atteint 2 000 km2 en 1984, ravivant la peur d’une disparition. Depuis 1991, la cuvette nord est alimentée chaque année et la superficie moyenne inondée est de 10 000 km2.

Les effets du changement climatique sur l’hydrologie lacustre demeurent incertains. Les modèles du GIEC disponibles en 2016 divergent sur l’évolution de la pluviométrie, donc du bilan hydrique, dans cette partie de l’Afrique, ce qui révèle le besoin de données hydrologiques.

...

Avant que l’insurrection de Boko Haram n’y sème la terreur depuis 2014, le lac Tchad faisait figure d’îlot de prospérité au Sahel. Les politiques publiques y ont une faible part : le Tchad, et surtout le Nigeria, ont tenté d’y développer l’irrigation, mais ces projets ont échoué (Bornou nigérian) ou sont restés modestes (polders de Bol au Tchad).

Durant les décennies 1970 et 1980, en revanche, le retrait des eaux a libéré des terres pour les cultures et les pâturages de décrue, les sécheresses poussant pêcheurs, agriculteurs et éleveurs de l’arrière-pays à s’installer dans les îles et sur les rives du lac. Les rives sud, en particulier, sont devenues un foyer d’innovation agricole original : les populations y ont développé des formes intensives d’exploitation du milieu fondées sur la mobilité, la pluriactivité (pêche, agriculture, élevage) et la multifonctionnalité (certains espaces servant successivement au cours de l’année aux trois activités). Les produits agricoles (maïs, haricots, légumes, poissons, bovins, etc.) ont stimulé une économie transfrontalière très active : ils contribuent à la sécurité alimentaire d’un vaste arrière-pays polarisé par deux villes millionnaires, N’Djaména et Maiduguri. Malgré l’augmentation de la pression foncière, les tensions sociales restaient limitées grâce à l’absence de revendication de droits exclusifs et à la médiation de chefferies coutumières respectées.

...

La dimension internationale du lac et de son bassin, dans un environnement géopolitique instable, a rendu difficile la gestion des eaux. Celle-ci relève de la Commission du bassin du lac Tchad (CBLT), créée en 1963. Réorganisée au cours des années 2000, elle s’efforce de mettre en place des mécanismes d’allocation négociée de l’eau entre États riverains respectant les équilibres écologiques. Or la Charte de l’eau adoptée en 2012 tarde cependant à être mise en œuvre.

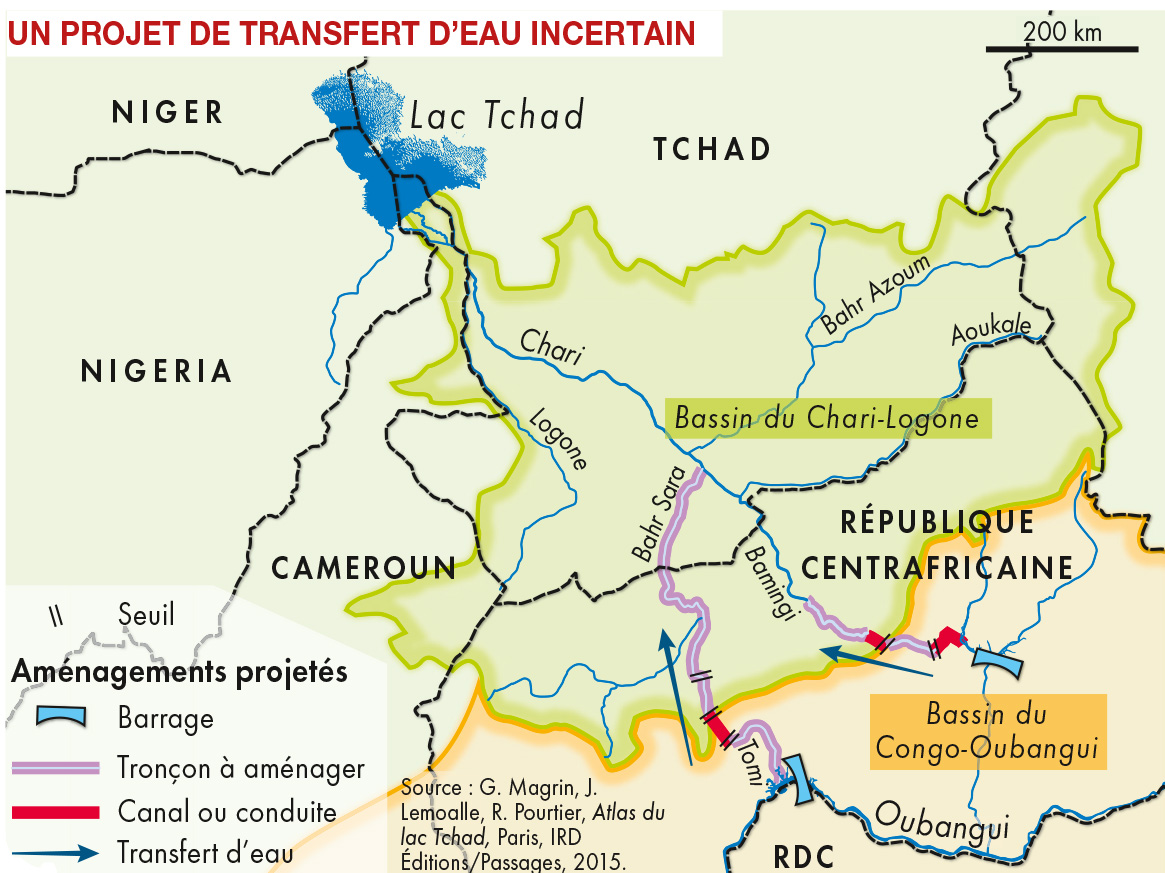

La peur de la disparition du lac, née des sécheresses des années 1980, a amené la CBLT à porter un projet de transfert des eaux depuis le bassin de l’Oubangui, censé « sauver le lac Tchad » et défendu dans nombre de rencontres internationales. Outre le diagnostic discutable sur lequel il repose, ce projet soulève des interrogations sur ses finalités, ses impacts environnementaux, sociaux, géopolitiques et sa viabilité financière : son coût serait considérable, de 7 à 14 milliards de dollars selon les options.

Le débat a le mérite de poser la question de l’adéquation entre des ressources en eau limitées et la forte augmentation de la population en contexte de pauvreté. Pour nourrir et employer les 130 millions d’habitants du bassin tchadien en 2050 (50 millions en 2015), sans épuiser les ressources hydriques du lac, des innovations seront nécessaires en matière d’utilisation de l’eau, de gestion régionale et de développement territorial.