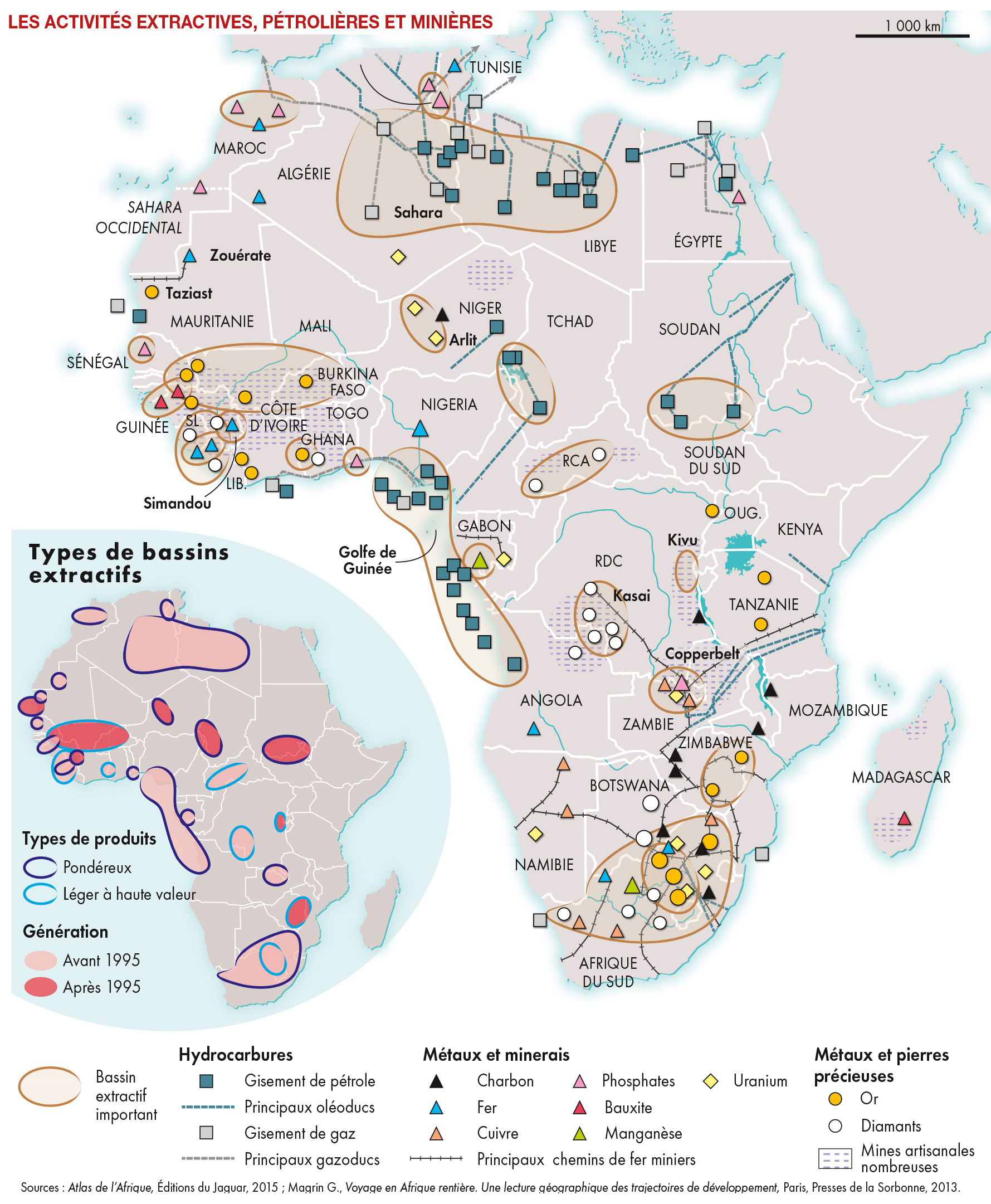

Le boom récent s’inscrit dans une longue histoire : depuis l’Antiquité, l’or de l’Afrique de l’Ouest est intégré aux monnaies du monde méditerranéen. À la fin du XIXe siècle apparaît en Afrique australe la première région minière moderne du continent. Durant les décennies 1950-1960 se diffusent l’exploitation industrielle des hydrocarbures (Algérie, Libye, golfe de Guinée) et l’extraction des ressources minières. Puis le ralentissement de l’économie mondiale freine cet élan.

Le cycle actuel se caractérise par l’essor de la production dans les anciens bassins et par l’ouverture de nouveaux sites : pétrole (Soudan, Tchad, Niger, Ouganda), or (Mali, Burkina Faso) et réserves de gaz offshore d’Afrique de l’Est. Les anciennes majors voient arriver des juniors minières et pétrolières issues notamment de pays émergents.

Les mines artisanales connaissent aussi un essor fulgurant, alimenté par le sous-emploi et la pauvreté. Elles emploient des millions de personnes en Afrique centrale, à Madagascar, au Sahel et au Sahara. Sur 16 millions d’habitants, le Burkina Faso compterait 1 à 2 millions de personnes vivant de l’exploitation artisanale de l’or (20 000 emplois dans les mines industrielles du pays).

...

L’extraction est associée à l’idée de « malédiction des ressources naturelles », l’afflux de ressources s’accompagnant paradoxalement d’effets pervers : faible performance économique, autoritarisme, corruption et conflits civils.

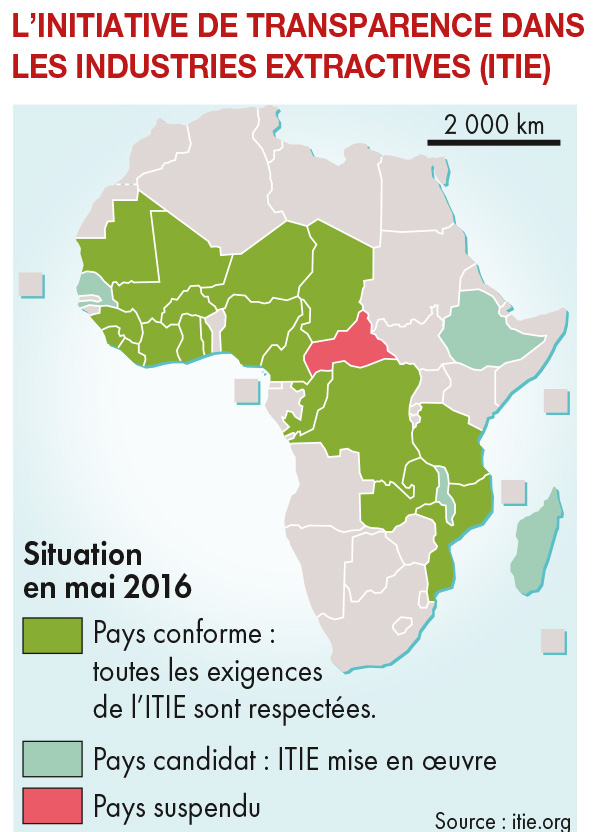

Les conflits liés aux activités extractives dans les années 1990 (Nigeria, Angola, Congo, Sierra Leone, Liberia, RDC) ont justifié la mise en place d’outils de régulation. Les réformes concernent les impacts environnementaux et sociaux et la gouvernance, à travers notamment la transparence des paiements des entreprises aux États.

La mise en œuvre de ces régulations est inégale. Les États les plus démocratiques, comme le Ghana, ont connu des progrès certains dans la gouvernance de leurs ressources naturelles. Ailleurs, les pratiques évoluent lentement. Les valeurs du développement durable, qui accompagnent ces nouvelles règles d’un capitalisme éthique, ont le mérite d’ouvrir le débat dans des contextes autoritaires (Tchad). Elles ne suffisent pas à consolider les États aux héritages les plus défavorables (Guinée, RDC).

...

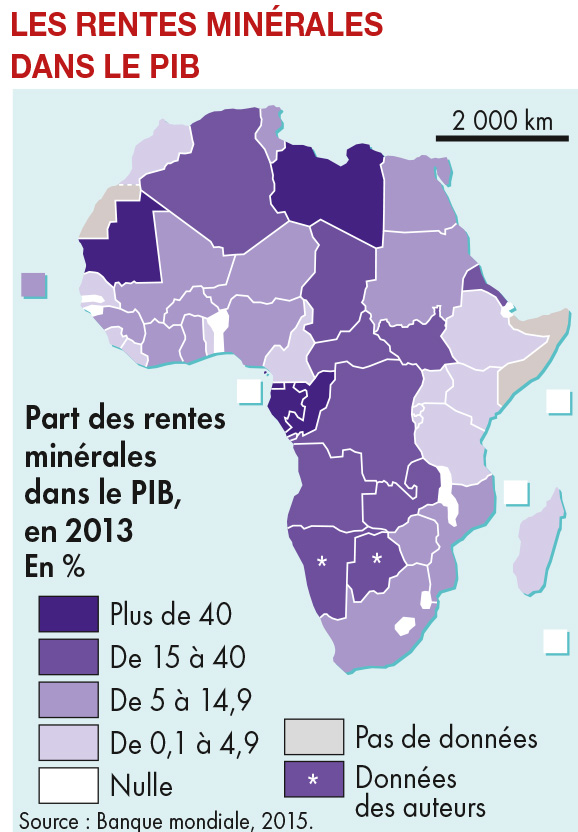

Le boom extractif explique en partie les taux de croissance élevés de nombreux États durant le cycle de croissance 2000-2014. Cette croissance demeure peu inclusive : les enclaves industrielles fournissent peu d’emplois et n’ont guère d’effets d’entraînement sur l’économie. L’investissement des rentes par l’État privilégie souvent les infrastructures et facilite la corruption. Les inégalités sont maximales là où ces rentes sont les plus élevées (Algérie, Nigeria, Angola, Guinée équatoriale).

Quant aux mines artisanales, elles sont surtout connectées aux circuits illégaux : si elles distribuent des revenus à de nombreuses personnes, elles ne bénéficient pas aux États et ont de lourds impacts environnementaux (utilisation de cyanure) et sociaux (déscolarisation, accidents).

En outre, aucune régulation ne peut résoudre le problème d’un partage de la rente plus favorable aux entreprises qu’aux États africains : la fiscalité a baissé et l’exportation de matières brutes permet aux acteurs étrangers de capter l’essentiel de la valeur ajoutée.