EL ABRELATAS

Estamos en plena era de la información y, hoy por hoy, a nadie se le escapa lo que es una lata (y no hablamos de programas de televisión). En el pasado, la lata, o no se conocía o se empleaba solamente para hacer cacharros, artilugios o piezas decorativas. Sin embargo, a nadie se le había ocurrido emplear este material como envase para conservar alimentos.

Un francés llamado Nicolás Appert, que allá por 1810 andaba «inventa que te inventa», tuvo la feliz idea de envasar alimentos y calentarlos en un tarro de cristal, sellando su parte superior con un corcho. Como la idea tampoco era nada del otro mundo, otro iluminado, de nombre Peter Durand, decidió que aquello era manifiestamente mejorable; y en 1811 perfeccionó el invento, consiguiendo la primera comida enlatada. Estaba el hombre tan convencido de su genialidad que trató de introducir el sistema en Estados Unidos. El intento resultó un fiasco y pasó bastante desapercibido, tal vez porque Peter se pasó dando la lata, o quizá porque no había manera de abrir la susodicha. El hecho de que lo que había dentro era una porquería que olía a demonios tampoco ayudaba.

Lo cierto y paradójico es que nadie tuvo la ocurrencia de inventar el abrelatas, y tendría que pasar medio siglo para que alguien lo hiciera.

Cuando a Peter Durand le preguntaban que por qué no había ideado también el abrelatas, respondía agobiado:

—Yo qué sé, tampoco voy a estar yo en todo, ¿no?... —y se deprimía un poco.

A pesar de esta circunstancia, las latas empezaron a emplearse a lo bestia para envasar comida. En 1812 los soldados británicos llevaban como parte de su impedimenta mogollón de latas de conserva dentro de sus mochilas. El caso es que eran tan duras que para abrirlas había que estar entrenado en el uso de la bayoneta, y con frecuencia ofrecían tanta resistencia que había que «fusilarlas», pegándoles un tiro sin celebrar siquiera un juicio sumarísimo.

Esto resultaba totalmente injusto, ya que en muchísimas ocasiones las latas salvaron las vidas de los soldados sirviendo de escudos. Eran resistentes como chalecos antibalas y más de una vez, agotada la munición, eran empleadas como arma arrojadiza.

Cómo serían de resistentes aquellas latas, que en 1824 el explorador inglés William Parry llevó algunas de ellas al Ártico conteniendo ternera. El fabricante conservero hacía la siguiente recomendación para su apertura: «Córtese alrededor de la parte superior con cincel y martillo».

A veces era necesario utilizar ambas herramientas para, una vez abiertas, hacerse con su contenido. ¿Por qué nadie inventaba nada para abrirlas? ¿Se debía a un olvido o a una desidia de la ciencia inventiva?

Todo tenía su explicación. Aquellas primeras latas de conserva eran auténticos blindados de enormes y gruesas paredes metálicas, casi inexpugnables incluso para el más hambriento combatiente.

Hubo que esperar a que alguien se diera cuenta de que la cuestión era conseguir un envase más ligero con un reborde superior para poder meterle mano y pensar en idear el abrelatas.

Eso sucedió en 1855. Había —¡cómo no!— un norteamericano llamado Ezra J. Warner que andaba todo el día ahí, dándole al magín, y de su atormentada y norteamericana mente surgió un infernal artilugio, mezcla de hoz y bayoneta, cuya gran hoja curva debía introducirse en el reborde de la lata y deslizarse sobre la periferia del envase, teniendo que emplear bastante fuerza para la operación.

Todo resultaba tan arriesgado que el personal optó por pasar del diabólico invento. Tuvo tan poco éxito que fue el dichoso artificio el que pasó a estar en conserva como pieza de museo, y su autor, humillado, se tuvo que retirar con ética a Connecticut (valga la similitud fonética).

Después vino la lata de conservas con llave incorporada, que fue inventada esta vez por el neoyorquino J. Osterhoudt en 1866. Al principio todo el mundo quedó muy impresionado y pensaban que se encontraban ante un milagro que hacía innecesario el abrelatas, pero el problema estaba en que no todas las fábricas de conservas podían adoptarlo. Con lo cual el asunto de la invención del abrelatas quedaba pendiente. Y resultaba chocante, porque a aquellas alturas de la película todo el mundo sabía cómo abrir una carta, una puerta, una botella, cómo abrir el apetito y cómo abrir casi todo menos una lata de conservas.

Pero solo era cuestión de tener un poco de paciencia, porque no tardó en aparecer un modelo nuevo muy similar al que hoy conocemos, con su rueda cortante girando alrededor del reborde de la lata. Esta maravilla fue patentada en 1870. En esta ocasión el mérito fue del estadounidense William W. Lyman, y su éxito fue sencillamente acojonante. Hablan de una manifestación del sector que salió a la calle para homenajear al inventor gritando: «¡William uvedoble Lyman, los conserveros te estiman!».

En 1925 la compañía Star Can Opener, experta en perfeccionar todo tipo de cosas, mejoró el abrelatas de Lyman añadiéndole una ruedecita dentada, llamada «rueda alimentadora», que hacía girar el envase como si de magia se tratara. Fue precisamente esta idea la que posteriormente influyó en la fabricación del abrelatas eléctrico que sería comercializado en diciembre de 1931.

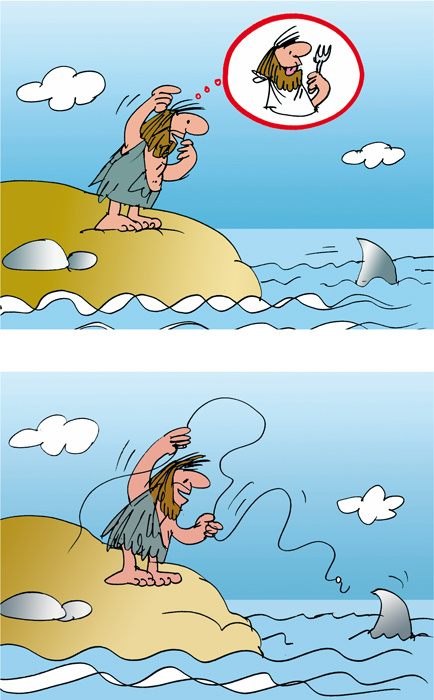

Hablábamos al principio de las calamidades que pasaban en la guerra los soldados británicos a la hora de alimentarse con sus conservas. Pues bien, por aquella época, entre la tropa se contaba un simpático relato, mitad cuento, mitad anécdota, que hablaba de la aventura vivida por un joven hindú llamado a filas. Amín era el nombre del protagonista y la peripecia vivida era la siguiente:

Habiendo quedado herido y abandonado después de una refriega con el enemigo, y tras varios días de haber pasado por muerto, Amín trataba de sobrevivir con una última lata de conserva que le quedaba en su zurrón. Tras infructuosos esfuerzos intentando abrir el hermético envase, y flaqueándole las pocas fuerzas que le quedaban, cogió su fusil y de un tiro certero abrió un exiguo agujero en la lata. La agitó para ver si conseguía extraer algo de alimento, pero fue inútil. Enojadísimo, la tiró con fuerza, y cuál fue su sorpresa cuando del orificio empezó a salir una especie de cortina de humo que acabó convirtiéndose en un genio muy parecido al de la lámpara de Aladino (vamos, prácticamente igualito, si no era el mismo).

Con voz profunda dijo:

—Pídeme un solo deseo, Aladino, que te lo concederé.

El soldado, todavía atónito, respondió:

—Perdón, pero es que yo no soy Aladino.

—¡Qué más dará eso!... Si empiezas ya poniendo pegas... mal va a ir la cosa. Tú pídeme un solo deseo, pero que sea en beneficio de la patria y del glorioso ejército británico.

Amín se quedó un momento pensativo y preguntó:

—¿Solo una cosa aunque sea muy difícil de conseguir?

—Sí, solo una cosa, pero no pienses solo en ti.

—¡Pues ya está! ¡Que alguien invente de una puñetera vez el abrelatas!

El genio frunció el ceño y muy enojado replicó:

—Tenías razón, tú no eres Aladino... ¡Eres gilipollas!

Y se volvió a esfumar introduciéndose por el orificio de la lata.

El cuento, que, como decíamos, se hizo muy popular entre la soldadesca, da una idea de lo canutas que las pasaba la tropa para alimentarse con aquellas acorazadas conservas. Por eso el abrelatas, aunque nació con cuarenta y tantos años de retraso, supuso un enorme avance y un notable «aperturismo» en la cuestión conservera.

Moraleja: «Si no tienes abrelatas, lo de dentro ni lo catas».