XXII

La vieja y la nueva Europa

Hay que preguntarse por qué Europa no parece capaz de llevar a cabo acciones decisivas en su propio escenario.

RICHARD HOLBROOKE

Si c’était á refaire, je commençerais par la culture (Si tuviera que empezar de nuevo, lo haría con la cultura).

JEAN MONNET

Siempre es posible reunir a un número considerable de personas enamoradas, contando con que haya otras que se queden fuera para recibir las muestras de su agresividad.

SIGMUND FREUD

¿Cuál es la explicación de esta curiosa situación que conjuga el desempleo permanente de un 11 por ciento de la población con la sensación, generalizada entre los demás, de que en comparación existe prosperidad?

BEATRICE WEBB, 1925

El fisible clima político de los noventa no sólo afectó a los países del antiguo bloque comunista oriental. En Occidente se sentían las mismas ganas de escapar de los lazos del centralismo, o de librarse de la responsabilidad que suponía la presencia de conciudadanos empobrecidos en provincias remotas. Desde España hasta el Reino Unido las unidades territoriales establecidas de Europa occidental se vieron sometidas a una enorme descentralización administrativa, aunque todas ellas se las arreglaron para salvaguardar al menos formalmente la estructura habitual de un Estado nacional.

Como vimos en el capítulo XVI, en algunos lugares esta tendencia centrífuga ya había surgido décadas atrás. En España, donde la nueva Constitución había reconocido las arraigadas demandas de autonomía de Cataluña o del País Vasco, una generación después, la primera región, en concreto, se había convertido prácticamente en un Estado dentro del Estado, con un idioma, unas instituciones y unos órganos de gobierno propios. Gracias a la denominada Ley de Normalización Lingüística de 1983, el catalán se había convertido en la «lengua predominante en la enseñanza»; diez años después, la Generalitat catalana decretaba el uso exclusivo del catalán en los jardines de infancia y escuelas infantiles. No es sorprendente que, aunque el castellano siguiera utilizándose en todas partes, muchos jóvenes se encontraran más cómodos hablando en catalán.

Ninguna de las demás regiones españolas adquirió este mismo nivel de singularidad nacional, pero tampoco había ninguna con igual peso dentro del país. En 1993, Cataluña, una de las diecisiete comunidades autónomas españolas, representaba un quinto del PIB español. A ella iba a parar alrededor de un cuarto de la inversión extranjera que recibía el país, gran parte a Barcelona, su boyante capital; la renta per cápita en el conjunto de la región estaba más de un 20 por ciento por encima de la media nacional. Si Cataluña fuera un país independiente se encontraría entre los más prósperos del continente europeo.

Una de las razones de la aparición de una identidad catalana diferenciada era el resentimiento, fácilmente avivado, que provocaba la sustancial contribución que la hacienda nacional esperaba de los catalanes, debida, en gran medida, al establecimiento en 1985 del Fondo de Compensación Interterritorial destinado a ayudar a las regiones más pobres de España. Cataluña, al igual que el País Vasco, Galicia, Navarra y otras comunidades autónomas cada vez más reivindicativas, también se beneficiaba del vaciado de la «españolidad». Franco había explotado hasta la saciedad toda la gama de proclamas nacionalistas —la gloria del imperio, el honor del ejército, la autoridad de la Iglesia católica— y después de su caída muchos españoles apenas tenían interés en la retórica patrimonial o tradicional.

De hecho, como una generación anterior de alemanes post-autoritarios, los españoles se reprimían totalmente a la hora de expresar un «discurso nacional». Por otro lado, la identificación regional o provincial no tenía la mácula del vínculo autoritario: al contrario, había sido uno de los blancos preferidos del antiguo régimen y, en consecuencia, tenía credibilidad para presentarse como parte esencial de la propia transición a la democracia. Esta vinculación entre autonomía, separatismo y democracia estaba menos clara en el caso vasco, donde ETA continuaba su trayectoria homicida (en 1995 trató de atentar contra el rey y fracasó en su intento de asesinar al presidente del Gobierno). Además, mientras los seis millones de catalanes prosperaban, las antiguas zonas industriales del País Vasco estaban en declive. El desempleo era endémico y los niveles de renta de la región, rondando la media nacional, eran inferiores a los de Cataluña.

Si los nacionalistas vascos no lograron sacar partido a estos problemas fue en gran medida porque muchos de los dos millones de habitantes de la zona eran nuevos en ella: en 1998 sólo un cuarto de los habitantes del País Vasco hablaba euskera. No es sorprendente que apenas tuvieran interés en los movimientos separatistas: sólo el 18 por ciento de los vascos se mostraba partidario de la independencia, ya que preferían el régimen autonómico que ya tenían. Hasta la mayoría de los votantes del Partido Nacionalista Vasco (PNV) era de la misma opinión. En cuanto a Herri Batasuna, brazo político de ETA, los autonomistas moderados e incluso los partidos de ámbito estatal le estaban robando votos. A finales de la década el grupo se había convertido en un partido marginal multiuso para desafectos verdes, feministas, marxistas y militantes antiglobalización.

En España, la fragmentación del Estado nación estaba azuzada por el recuerdo del pasado. En Italia tenía más que ver con los descontentos actuales. La tradición de disidencia regional se encontraba en el extremo norte: en zonas fronterizas en las que la población había recibido la identidad italiana en una época que aún podía recordar directamente, con frecuencia a causa de guerras, en general en contra de su voluntad, y donde mayoritariamente se seguía hablando francés, alemán o esloveno antes que italiano. En esas zonas, el descontento se había aplacado en buena medida con una serie de acuerdos de establecimiento de nuevas regiones autónomas: así fue en el valle de Aosta, en la zona alpina noroccidental donde confluyen Italia, Francia y Suiza, en Trentino-Alto Adigio, colindante con el Tirol austríaco, en Friuli-Venecia Giulia y en las regiones fronterizas de incierta composición étnica que bordean la frontera yugoslava (más tarde eslovena). Esas comarcas también se beneficiaron (como ya hemos visto en el caso del Alto Adigio) de diversas subvenciones regionales y de otras medidas de aliento de la Unión Europea. En la década de 1990, apoyándose además en el turismo alpino y en el paso del tiempo, las tierras fronterizas del norte de Italia se habían esfumado del horizonte político: eran bolsas regionales en un continente regionalizado.

Sin embargo, su sitio lo habían ocupado otras formas de separatismo regional bastante más amenazadoras. Desde 1970, cumpliendo de forma tardía una provisión de la Constitución postbélica, Italia se había dividido en quince regiones, además de cinco provincias autónomas (las tres fronterizas, más Cerdeña y Sicilia). No hay duda de que había precedentes suficientes: las reivindicaciones históricas del Piamonte, Umbría o Emilia Romana eran por lo menos tan consistentes como las de Cataluña o Galicia y no habían desaparecido por completo, aunque las diferencias lingüísticas regionales que hasta hacía pocas décadas habían sido tan llamativas estaban ahora difuminándose.

Sin embargo, en líneas generales, las nuevas regiones de Italia —al contrario que las de España— eran una ficción administrativa. A pesar de toda su presunción, los órganos y autoridades electos de esas unidades regionales italianas —que daban trabajo a gran cantidad de personas— no podían ni superar la identificación localista de los italianos con su pueblo o ciudad natal, ni acabar con el poder político y, sobre todo, económico, de la capital. Sin embargo, lo que sí consiguió la instauración de las regiones fue recordar a los italianos la existencia de una brecha fundamental y continua entre el próspero norte y el dependiente sur, y dar expresión política a los resentimientos que nacían de ella.

La consecuencia fue la aparición de algo completamente nuevo, al menos en el ámbito italiano: el separatismo de los prósperos. Durante décadas, el norte de Italia —sobre todo las localidades industriales y emprendedoras del Piamonte y Lombardía, así como las florecientes granjas y pequeños negocios de Bolonia y su área de influencia— había sido notablemente más rico que el resto del país y la brecha entre ambas partes se estaba haciendo más grande. A finales de los ochenta el producto regional bruto per cápita en la región de Lombardía, en torno a Milán, era un 132 por ciento de la media nacional, mientras que el de Calabria, la punta de la bota italiana, suponía un 56 por ciento. El índice de pobreza en el Mezzogiorno a finales de los ochenta era tres veces el de la Italia septentrional. Mientras la riqueza y los servicios de la Italia del norte y del centro norte eran comparables a los de Francia o el Reino Unido, el sur se había quedado aún más atrás, con lo que se abría un abismo que sólo podía paliar, en parte, una considerable transferencia de fondos.

Durante la década de 1980 surgió una nueva alianza política, la Alianza Lombarda —más tarde denominada Liga Norte (Lega Nord)—, para capitalizar la generalizada creencia de que el «sur» llevaba demasiado tiempo aprovechándose de la riqueza septentrional. La solución, según Umberto Bossi, carismático fundador de la Liga Norte, radicaba en arrancar a Roma sus competencias fiscales, separarse del resto del país y, finalmente, lograr la independencia de Lombardia y de sus vecinos, dejando que los demás, unos «parásitos», se las arreglaran solos. Está claro el parecido con Cataluña, con Eslovenia o sin duda con la República Checa de Václav Klaus.

En las elecciones nacionales de los años noventa, la Liga Norte consiguió ganar suficientes votos en Lombardia y el Véneto como para introducirse en coaliciones de gobierno conservadoras. Sin embargo, irónicamente, la presencia en el poder de la Liga dependía de su alianza con el movimiento Forza Italia de Silvio Berlusconi y con los ex fascistas de la Alianza Nacional de Gianfranco Fini, que, en ambos casos (sobre todo el segundo), dependían precisamente del apoyo de los votantes pobres y subvencionados del sur, a los que tanto despreciaba la Liga. En consecuencia, a pesar de estas antipatías mutuas y de las ilusiones de los partidarios más temerarios de Bossi, nunca hubo realmente peligro de que Italia se fragmentara ni de que sus provincias se hicieran independientes.

Lo mismo puede decirse de Francia, donde la presidencia de Mitterrand emprendió una limitada descentralización política y tomó, con bastante desgana, iniciativas para diseminar instituciones y recursos por las provincias. Entre las nuevas unidades regionales que se establecieron, ni siquiera Alsacia o la zona del País Vasco-francés, pese a la singularidad de sus identidades históricas, mostraron mucho interés en romper lazos con París. Sólo la isla de Córcega asistió a la aparición de un movimiento separatista nacionalista, basado en un auténtico sentimiento de particularidad lingüística e histórica y en la inverosímil proclama de que la isla florecería al independizarse de la metrópoli. Pero, al igual que en el caso de ETA, el gusto por la violencia de los nacionalistas corsos y los ajustes de cuentas entre familias hicieron que sólo atrajeran a una minoría.

Lo característico de Francia era que, ahora que en otros países de Europa políticos y analistas rendían teórico homenaje a las virtudes de la autonomía y del autogobierno local, en París, hasta los más nimios indicios de separatismo desataban, en todo el espectro político, una avalancha de desdén neojacobino. Además, las provincias francesas con más sentido de la diferencia —Bretaña, por ejemplo, o las despobladas montañas del alto Languedoc— también llevaban muchos años siendo las más dependientes de la generosidad gubernamental. Todo venía de París, desde el gasto en infraestructuras (como el tren de alta velocidad) a las exenciones fiscales para la inversión interna, y los pocos separatistas bretones u occitanos que quedaban, la mayoría viejos militantes encallados tras el retroceso de los entusiasmos de los sesenta, nunca tuvieron mucho apoyo. Por el contrario, áreas acaudaladas como la región del Ródano-Alpes, que rodea Lyon y Grenoble, podrían haber prosperado perfectamente solas: pero ya hacía mucho tiempo que habían perdido el recuerdo de la independencia y que no daban muestra alguna de querer recuperarla.

Sin embargo, al otro lado del Canal de la Mancha, en el Reino Unido, la periferia celta —a pesar de su enorme dependencia respecto a Londres— había experimentado una especie de renacimiento nacional, que en Gales cobró una forma mayormente cultural, que se manifestaba en la creciente reivindicación de enseñanza y medios de comunicación en galés. Sólo en las regiones montañosas y escasamente pobladas del norte de Gales se acogieron realmente con simpatía las demandas de independencia total, tal como las articulaba el partido nacionalista Plaid Cymru. El sur urbano, mejor comunicado con Inglaterra y con arraigados lazos políticos tanto con el movimiento sindical nacional como con los partidos Liberal y Laborista, seguía sin fiarse de las ambiciones nacionalistas de los que, postulando un pequeño Estado, ponían Gales por encima de todo.

En consecuencia, aunque al principio los candidatos de Plaid Cymru registraron un gran avance en las elecciones nacionales de 1974, manteniendo una pequeña pero visible presencia a partir de entonces, nunca fueron capaces de convencer a sus compatriotas de la causa nacionalista. De la minoría de votantes que en marzo de 1979 acudió a pronunciarse sobre la propuesta de un régimen de autogobierno con asambleas regionales, la mayoría se opuso. Cuando la autonomía llegó por fin dos décadas después, no fue a instancias de los nacionalistas locales sino de la reorganización administrativa del primer Gobierno del nuevo laborismo de Tony Blair, que calculó, con bastante astucia, según las filtraciones, que, si se concedían poderes limitados a un nuevo Parlamento gales en Cardiff, lo más seguro es que cayeran en manos de los mismos que los tenían entonces en Westminster.

No obstante, el resultado —una Asamblea galesa con un valor simbólico considerable, pero pocas atribuciones reales— parecía satisfacer cualquier demanda que hubiera en el principado de una identidad nacional independiente. Después de todo, Gales había sido absorbida por Inglaterra, y bajo su dominio, en 1536, durante el reinado de Enrique VIII —él mismo descendiente de una dinastía galesa— y aunque el reciente renacimiento del interés en su lengua y su historia era bastante real, no debería confundirse con una recuperación en toda regia de la conciencia nacional. La ira o el resentimiento que pudiera haber bajo la superficie de la vida pública galesa se debían a tribulaciones económicas, no a truncadas aspiraciones nacionales. Muy pocos galeses habrían dudado si hubieran tenido que elegir entre un Gales independiente y una recuperación bajo dominio inglés de los valles y pueblos mineros, y de los puertos devastados por la desindustrialización y el desempleo.

Escocia era un caso muy diferente. También en ella la decadencia de las viejas industrias se había cobrado un precio terrible; pero el Partido Nacional Escocés (SNP, en sus siglas inglesas), surgido en los setenta, podía contar con un porcentaje del voto local cuatro veces superior al de sus colegas galeses. A las dos décadas de su punto de inflexión como partido «monotemático» en las elecciones de 1974 —en las que consiguió once escaños— el SNP había superado a los conservadores y estaba sometiendo a una presión considerable los tradicionales bastiones laboristas. A diferencia de los votantes galeses, los escoceses sí estaban a favor del traslado de poderes; y aunque tuvieron que esperar hasta 1997, no hay duda de que el Parlamento escocés de Edimburgo hablaba en nombre de un país que se considera una nación distinta e independiente, aunque no un Estado.

El nacionalismo escocés se benefició tanto del fortuito descubrimiento del petróleo y el gas del Mar del Norte, que llevó la prosperidad a Aberdeen y al noreste, como de las políticas regionales de la CEE, que permitieron a los funcionarios y empresarios escoceses esquivar a Londres y establecer vínculos directos con Bruselas. Pero Escocia, aunque unida a Inglaterra por la Ley de Unión de 1707, siempre había sido un territorio aparte. El convencimiento de tener una identidad propia no residía tanto en diferencias lingüísticas o religiosas que, pese a ser bastante reales, habían ido perdiendo fuerza en gran parte de sus habitantes, como en una curiosa combinación de superioridad y resentimiento.

En consecuencia, de la misma manera que tantos clásicos de la literatura moderna inglesa son en realidad irlandeses, también algunas de las más grandes cimas de su pensamiento político y social a partir de la Ilustración, desde David Hume a John Stuart Mill y otros, pasando por Adam Smith, son realmente escocesas. No sólo Edimburgo fue, en cierto modo, la capital intelectual de los primeros tiempos de la Revolución Industrial británica y Glasgow el núcleo radical del movimiento laborista del país a comienzos del siglo XX, sino que los empresarios y directivos escoceses —y también sus emigrados— fueron los responsables de establecer, consolidar y administrar gran parte del Imperio Británico. Además, Escocia siempre había defendido y mantenido la existencia de una identidad singular e independiente: en pleno apogeo del centralismo londinense conservó un sistema educativo y un ordenamiento legal propios.

En consecuencia, proponer una Escocia independiente era algo completamente plausible: sobre todo en una Unión Europea en la que en modo alguno habría sido el Estado nación más pequeño o más pobre. Menos claro está que la mayoría de la población escocesa, después de alcanzar gran parte de las apariencias y de participar de algunos de los fundamentos de la independencia, quisiera ir en algún momento más allá. Las limitaciones geográficas, demográficas y de recursos que han hecho que Escocia dependa del Reino Unido siguen existiendo; y a finales de los noventa parecían hacer suponer que allí, al igual que en todas partes, el nacionalismo se estaba quedando sin fuelle.

Menos evidente era que también fuera así en lo tocante a los descendientes de los emigrantes escoceses que habían cruzado el mar para asentarse en Irlanda. El canal que separa Escocia de Irlanda del Norte tiene menos de ochenta kilómetros de ancho, pero el abismo que separa las sensibilidades de las dos comunidades sigue siendo inmenso. Mientras que el nacionalismo escocés procedía mayormente del deseo de resistirse a los ingleses y de rechazarlos, el patriotismo nacional de los protestantes del Ulster consistía en la arrolladora decisión de mantenerse a toda costa dentro de la Unión. La tragedia de los «problemas» irlandeses residía en que los ultras de uno y otro lado tenían objetivos opuestos y, por otra parte, idénticos: el IRA Provisional pretendía expulsar a las autoridades británicas del Ulster e incorporar la provincia a una Irlanda independiente y católica; los unionistas protestantes y sus voluntarios paramilitares estaban obsesionados en reprimir a los papistas y mantener sine die el vínculo existente con Londres desde hacía trescientos años (véase el capítulo XIV).

Si a finales del siglo XX tanto los unionistas como los provisionales se vieron finalmente obligados a ceder, no fue por la falta de determinación de los extremistas de ambos bandos. Sin embargo, por las mismas razones que las masacres de Bosnia y Kosovo produjeron la intervención extranjera, el ciclo aparentemente interminable de atrocidad y «contraatrocidad» que se producía en el Ulster no sólo socavó la simpatía por los activistas armados en las comunidades a las que éstos decían representar, sino que obligó a Londres, Dublín e incluso Washington a intervenir con más energía de la que habían reunido hasta el momento y presionar para que se alcanzara, por lo menos, un acuerdo provisional entre los contendientes.

Sigue sin estar claro que el Acuerdo de Viernes Santo, firmado en abril de 1998, pueda resolver la cuestión nacional irlandesa. La solución provisional a la que a regañadientes llegaron ambas partes dejaba muchos cabos sueltos. De hecho, los términos del pacto propiciado por los primeros ministros de Irlanda y el Reino Unido, con ayuda del presidente estadounidense Clinton —un régimen de autogobierno local mediante una asamblea radicada en el Ulster, con garantías para la representación de la minoría católica; el final del monopolio protestante sobre las instituciones, especialmente la policía; la adopción de medidas para desarrollar la confianza entre las dos comunidades, y el establecimiento de una conferencia intergubernamental permanente para supervisar la puesta en práctica de los pactos— contenían muchas cosas que, con la buena voluntad de ambas partes, habrían podido imaginarse veinte años antes. Como el armisticio de la Guerra de los Cien Años, parecía probable que el acuerdo se mantuviera durante algún tiempo. No era la primera vez que, en este tipo de casos, los ancianos radicales de la cúpula insurgente parecían conquistados por la perspectiva de llegar al poder.

Además, la propia República de Irlanda había experimentado una transformación socioeconómica sin precedentes a lo largo de los noventa, haciendo que ahora apenas se pudieran detectar parecidos con el Eire soñado por los nacionalistas. Ahora, para un Dublín juvenil, absorbido por su recién descubierto papel de avanzadilla multicultural y de paraíso fiscal de la europrosperidad postnacional, las inquietudes sectarias del IRA Provisional se parecían bastante a lo que representaban para Londres las obsesiones imperiales y unionistas de la Orden de Orange: reliquias de anticuario, estrambóticas y de otra época.

A cualquiera que estuviera familiarizado con la historia anterior de los grandes Estados de Europa occidental, los nuevos particularismos subnacionales le podrían haber parecido simplemente una vuelta a los orígenes después del desvío centralizador del siglo precedente. En realidad, hasta la excepción más destacada a esta norma europea es un ejemplo de dicha pauta: Alemania, el Estado de mayor extensión al oeste de la antigua Unión Soviética, no experimentó un resurgimiento separatista similar. Y no fue a causa de ninguna peculiaridad histórica, sino porque la Alemania posterior a los nazis era ya una auténtica república federal.

Los Länder de la Alemania actual, ya fueran reproducciones directas de antiguos Estados (como en el caso de Baviera) o entidades territoriales de nuevo cuño que combinaban principados y repúblicas en su día independientes (como Baden-Württemberg o Renania del Norte-Westfalia), disfrutaban de una considerable autonomía económica y administrativa en muchos de los aspectos de la gestión pública que inciden más directamente en la vida privada de los ciudadanos: la educación, la cultura, el medio ambiente, el turismo y la radio y la televisión públicas locales. De este modo, los Länder, en la medida limitada en que una política identitaria definida territorialmente podía suscitar el apoyo de los alemanes —y aquí la singularidad del pasado germano probablemente sí tenía un papel disuasorio— proporcionaban un práctico sucedáneo.

De hecho, no fue en el país más extenso de Europa, sino en uno de los más pequeños, donde la política de separatismo nacional se manifestó de forma más extrema. Bélgica, un país del tamaño de Gales con una densidad de población sólo superada por la vecina Holanda, era el único Estado de Europa occidental donde los cismas internos guardaban cierta semejanza con los acontecimientos que estaban teniendo lugar entonces en el Este postcomunista. En consecuencia, puede que su historia arroje luz sobre las razones por las que, después de que remitiera la oleada separatista de finales del siglo XX, los Estados nacionales de Europa occidental se mantuvieron intactos.

En los noventa, las localidades y valles de Valonia habían caído en la decadencia post-industrial. Las minas de carbón, las acerías, las industrias elaboradoras de pizarra y metalúrgicas, así como la producción textil —cuna tradicional de la riqueza industrial belga— prácticamente habían desaparecido: en 1998, la producción carbonífera no llegaba a los dos millones de toneladas al año, cuando en 1961 era de veintiún millones. En la que en su día había sido la región industrial más rentable de Europa, sólo quedaban las decrépitas factorías del valle del Mosa, por encima de Gante, y los desolados, silenciosos centros mineros que rodeaban Mons y Charleroi. Ahora, gran parte de los antiguos mineros y obreros siderúrgicos de esas comunidades, y también sus familias, dependían de un sistema asistencial organizado desde la capital bilingüe del país y sufragado —en opinión de los nacionalistas flamencos— con los impuestos de los norteños, que sí tenían trabajo retribuido.

La razón era que la economía de Flandes estaba en auge. En 1947 alrededor del 20 por ciento de la población activa flamenca seguía ocupada en la agricultura; cincuenta años más tarde, menos del tres por ciento de los belgas de habla neerlandesa obtenían sus ingresos de la tierra. En la década que medió entre 1966 y 1975 la economía flamenca creció a un ritmo inusitado del 5,3 por ciento anual; siguió creciendo incluso durante la depresión económica de finales de los setenta y comienzos de los ochenta, aun ritmo que prácticamente duplicaba el de Valonia. Sin la rémora de las viejas industrias o de una mano de obra muy difícil de colocar, ciudades como Amberes y Gante florecieron con el desarrollo de los servicios, la tecnología y el comercio, apoyándose en el hecho de estar situada en medio del «creciente dorado» europeo que va desde Milán hasta el Mar del Norte. Ahora había más hablantes de neerlandés que de francés en el país (la proporción era de tres a dos) y tanto su producción como su renta per cápita eran más altas. El norte de Bélgica había adelantado al sur y se había convertido en la zona privilegiada y dominante: una transformación que, entre los flamencos, vino acompañada de un incremento de las exigencias de ventajas políticas que se ajustaran a su recién descubierto predominio económico.

Bélgica, en suma, concitaba todos los ingredientes que han propiciado los movimientos separatistas de Europa: una antigua división territorial, reforzada por una brecha lingüística igualmente venerable y aparentemente insuperable (mientras que muchos habitantes de las regiones de habla neerlandesa tienen, por lo menos, un conocimiento pasivo del francés, la mayoría de los valones no habla neerlandés) y sustentada en acusados contrastes económicos[1]. Además, había otra complicación: durante gran parte de la corta historia belga, las empobrecidas comunidades del Flandes rural habían estado dominadas por sus compatriotas urbanos e industrializados de la Valonia francófona. El nacionalismo flamenco había sido auspiciado por el resentimiento generado por la obligación de hablar francés, por el aparente monopolio del poder y la influencia que ejercían los francohablantes, y por el hecho de que la élite francófona se apropiara de todos los resortes de autoridad cultural y política.

De este modo, los nacionalistas flamencos habían asumido tradicionalmente un papel equiparable al de los eslovacos en la época anterior al divorcio checoslovaco, hasta el punto de colaborar activamente con los ocupantes nazis durante la Segunda Guerra Mundial, con la vana esperanza de que de la mesa alemana cayeran algunas migajas de autonomismo. Pero en los años sesenta los papeles económicos se habían invertido: los políticos nacionalistas ya no presentaban Flandes como una Eslovaquia atrasada y desfavorecida, sino como una Eslovenia (o como Lombardía, su ejemplo preferido): una nación dinámica y moderna atrapada en un Estado anacrónico y disfuncional.

Ahora, estas dos identidades que los flamencos se atribuían —la de minoría lingüística reprimida y la de motor económico frustrado— se hallaban imbricadas en el tejido de sus reivindicaciones separatistas hasta tal punto que, incluso después de la erradicación de las antiguas injusticias y de que las provincias de habla flamenca del norte hubieran ganado hacía tiempo el derecho a utilizar su propio idioma en la vida pública, el recuerdo de los resentimientos y desaires se adhirió a las nuevas preocupaciones, legando a los debates sobre políticas públicas de Bélgica una intensidad —y una ponzoña— que, por sí solos, los problemas discutidos nunca podrían explicar.

Uno de los momentos simbólicos cruciales de la «guerra de las lenguas» llegó en los años sesenta —medio siglo después de que se permitiera el uso del neerlandés en la enseñanza, los tribunales y los ayuntamientos, y tras cuatro décadas de que su utilización en esas actividades fuera obligatoria—, cuando los estudiantes de habla flamenca de la Universidad de Lovaina se opusieron a la presencia de profesores francófonos en esta institución, situada en la provincia de habla neerlandesa del Brabante flamenco. Manifestándose al grito de «Walen buiten!» (¡Valones fuera!), lograron partir en dos la universidad, cuyos miembros francófonos se desplazaron al sur, a la zona también francófona del Brabante valón, donde establecieron la Universidad de Lovaina la Nueva (con el tiempo, también la biblioteca se dividió y sus fondos fueron redistribuidos, para mal de ambas comunidades).

Bélgica en 2005

Los dramáticos sucesos de Lovaina —un reflejo curiosamente provinciano y patriotero de las manifestaciones estudiantiles que tenían lugar en todas partes en aquella época— ocasionó la caída de un Gobierno y fue el causante directo de una serie de modificaciones constitucionales (siete en total) a lo largo de los siguientes treinta años. Las enmiendas constitucionales y las revisiones institucionales de Bélgica, aunque concebidas por políticos moderados como concesiones destinadas a satisfacer las demandas de los separatistas, nunca fueron para éstos más que peldaños en la escalera hacia el divorcio definitivo. Al final, ninguna de las dos partes logró del todo sus propósitos, pero estuvieron a punto de desmantelar el Estado unitario belga.

El resultado fue de una complejidad bizantina. Bélgica se subdividió en tres «regiones»: Flandes, Valonia y Bruselas Capital, cada una con Parlamento propio (además del nacional). Después venían las tres «comunidades» legalmente instituidas: la de habla neerlandesa, la francófona y la germanoparlante (que representaba a los aproximadamente sesenta y cinco mil hablantes de alemán que viven en Valonia oriental, cerca de la frontera alemana). A cada una de las comunidades también se le otorgó un Parlamento propio.

Las regiones y las comunidades lingüísticas no se corresponden exactamente: hay hablantes de alemán en Valonia y algunas localidades francófonas (o parte de ellas) dentro de Flandes. Cada una de estas entidades recibió privilegios, concesiones y salvaguardas especiales, lo cual constituye una continua fuente de resentimiento en todas partes. Dos de las regiones, Flandes y Valonia, son realmente monolingües, con las excepciones apuntadas. Bruselas fue declarada oficialmente bilingüe, aunque el 85 por ciento de la población, como mínimo, habla francés.

Además de las comunidades regionales y lingüísticas, Bélgica también se divide en diez provincias (cinco en Flandes y cinco en Valonia) , que también poseen sus propias competencias administrativas y gubernamentales. Sin embargo, a medida que se iban produciendo las diversas revisiones constitucionales, la autoridad real iba residiendo cada vez más o bien en las regiones (en cuestiones de urbanismo, medio ambiente, economía, obras públicas, transporte y comercio exterior) o en las comunidades lingüísticas (educación, lengua, cultura y algunos servicios sociales).

El resultado de todas estas transformaciones ha sido cómicamente engorroso. La corrección lingüística y la Constitución ahora dictaban, por ejemplo, que todos los gobiernos nacionales, al margen de cuál fuera su color político, guardaran el «equilibrio» entre carteras de habla holandesa y francesa, siendo el primer ministro el único que debe ser bilingüe (y que, por lo tanto, suele ser de Flandes). De igual modo, se ordenó la igualdad lingüística en la Cour d’Arbitrage (el Tribunal Constitucional), de manera que la Presidencia tiene que cambiar cada año para alternar a hablantes de las dos lenguas. En Bruselas, los cuatro miembros del Ejecutivo de la región capitalina debían, a partir de ese momento, sentarse juntos (y hablar en el idioma de su elección) para decidir sobre cuestiones de interés común; sin embargo, cuando trataran asuntos de las «comunidades» flamenca o francófona, se sentarían por separado, de dos en dos.

En consecuencia, Bélgica ya no es un solo Estado, ni siquiera dos, sino un tapiz de autoridades solapadas y duplicadas. La formación de gobiernos es difícil: se precisan acuerdos de múltiples partidos dentro de cada región y entre unas y otras; hay que establecer una «simetría» entre coaliciones de formaciones políticas nacionales, regionales, comunitarias, provinciales y locales; organizar una mayoría que funcione en los dos grupos lingüísticos mayoritarios, y alcanzar paridad lingüística en todos los niveles políticos y administrativos. Y cuando llega a formarse Gobierno, éste apenas tiene iniciativa: hasta la política exterior —en teoría una de las responsabilidades que le quedan al Ejecutivo nacional— está realmente en manos de las regiones, ya que en la Bélgica actual los contactos exteriores se reducen prácticamente a tratados comerciales con el extranjero, que son competencia de las regiones.

La articulación política legada por la reforma constitucional era tan complicada como las propias reformas institucionales. En el lado flamenco, surgieron partidos nacionalistas y separatistas extremos, que presionaban para introducir cambios y beneficiarse de las nuevas oportunidades a que daban lugar. Cuando el Vlaams Blok (Bloque Flamenco), heredero espiritual de los ultranacionalistas de la época bélica, creció hasta convertirse en el principal partido de Amberes y de algunos suburbios de habla holandesa del norte de Bruselas, los partidos flamencos tradicionales se sintieron obligados a adoptar posturas más sectarias para poder competir con ellos.

De igual modo, en Valonia y Bruselas, los políticos de los principales partidos francófonos adoptaron una línea «comunitarista» más dura, para adaptarse mejor a las demandas de los votantes valones que se quejaban del predominio flamenco en la agenda política. A consecuencia de ello, todos los partidos tradicionales acabaron por verse obligados a partirse, siguiendo las divisiones lingüísticas y comunitarias: en Bélgica, las formaciones cristianodemócrata, liberal y socialista funcionan (desde 1968,1972 y 1978, respectivamente) por duplicado, de modo que hay un partido de cada clase en cada comunidad lingüística. El resultado inevitable fue que, al dirigirse ahora los políticos únicamente a los de su «clase», la brecha existente entre las comunidades se agravó aún más[2].

En consecuencia, se ha pagado un alto precio por aplacar a los separatistas lingüísticos y regionales. En primer lugar, está el coste económico. No es casual que al terminar el siglo XX Bélgica tuviera la deuda pública más elevada de Europa occidental en relación con su PIB: resulta caro duplicar todos los servicios, préstamos, ayudas y carteles. La práctica habitual de utilizar dinero público de forma proporcional (incluyendo subvenciones regionales de la Unión Europea), para recompensar a la clientela de los diversos «pilares» comunitarios, se aplicaba ahora a la política de la comunidad lingüística: los ministros y secretarios de Estado, y sus asesores, presupuestos y amigos, son universales, pero sólo en Bélgica cada uno de ellos va acompañado de un Doppelgänger lingüístico.

A finales de siglo, estaba claro que «Bélgica» había adquirido un carácter pro forma. Al entrar en el país por carretera, se puede perdonar que al viajero le pase desapercibido el diminuto cartel que dice «België» o «Belgique», como pidiendo perdón por ello. Pero es prácticamente imposible que al visitante se le escape el colorismo de los letreros que indican en qué provincia acaba de entrar (Lieja, por ejemplo, o Flandes occidental), ni desde luego los paneles informativos que (en neerlandés o francés, pero no en ambos) le dicen que está en Flandes o Valonia. Es como si las disposiciones convencionales se hubieran invertido a conveniencia: las fronteras internacionales del país son una mera formalidad, pero las internas son imponentes y muy reales. Entonces, ¿por qué Bélgica no se ha separado de una vez?

Hay tres factores que ayudan a explicar la inverosímil pervivencia del país y, en términos más generales, el mantenimiento de todos los estados de Europa occidental. En primer lugar, con el paso de las generaciones y la puesta en práctica de reformas constitucionales, la causa separatista perdió su urgencia. Los viejos «pilares» comunitarios —redes sociales y políticas jerárquicamente organizadas que sustituyen al Estado nación— ya estaban en declive. Probablemente, la nueva generación de belgas era mucho menos receptiva a proclamas basadas en la afinidad sectaria, aunque sus mayores políticos estuvieran tardando en darse cuenta de ello.

El descenso de la práctica religiosa, el acceso a la educación superior y el traslado del campo a la ciudad redujeron el peso de los partidos tradicionales. Por razones obvias, así fue sobre todo en el caso de los «nuevos» belgas: los cientos de miles de inmigrantes de segunda y tercera generación procedentes de Italia, Yugoslavia, Turquía, Marruecos o Argelia. Al igual que los nuevos vascos, estas personas tienen problemas acuciantes propios y poco interés en los raídos programas de los viejos separatistas. Durante los noventa, los sondeos indicaban que la mayoría de la gente, incluso en Flandes, ya no consideraba que las cuestiones regionales o lingüísticas encabezaran sus preocupaciones.

En segundo lugar, Bélgica es «rica». La diferencia evidente entre éste y otros países de Europa menos afortunados en los que los nacionalistas lograron explotar las sensibilidades comunitarias radica en que, para la inmensa mayoría de los habitantes de la Bélgica actual, la vida es tranquila y materialmente suficiente. El país está en paz —si no consigo mismo, sí al menos con los demás— y la misma prosperidad que garantizó el «milagro flamenco» también atenuó la política de resentimiento lingüístico. Esta afirmación es igualmente válida para Cataluña, e incluso para ciertas zonas de Escocia, donde los exponentes más extremos del independentismo han visto cómo sus argumentos perdían fuerza paulatinamente bajo el peso desmovilizador de una riqueza insólita.

La tercera razón de la pervivencia de Bélgica —y de los demás Estados nación de Europa occidental internamente fragmentados— tiene menos que ver con la economía que con la geografía, aunque ambos factores están íntimamente relacionados. Si Flandes o Escocia pudieron al final mantenerse cómodamente dentro de Bélgica o del Reino Unido, no fue porque carecieran de un sentimiento nacional tan intenso como el que parecía haber reaparecido en las antiguas tierras comunistas. Más bien al contrario: era palpable que el deseo de autogobernarse era más fuerte en Cataluña, por ejemplo, que en Bohemia, y que el abismo que separaba a los flamencos de los valones era mucho más profundo que el existente entre checos y eslovacos o, incluso, entre serbios y croatas. Lo determinante era que los Estados de Europa occidental ya no eran unidades nacionales autónomas que ejercieran el monopolio de la autoridad sobre sus súbditos. Ellas también iban siendo cada vez más parte de otra cosa.

El mecanismo formal que iniciaba la andadura hacia una «Unión Europea» completa se activó en el Acta Única Europa (AUE) de 1987; pero lo que realmente impulsó el proyecto fue el fin de la Guerra Fría. Con el AUE los doce miembros de la Comunidad se comprometieron a alcanzar en 1992 la libertad total en la circulación de bienes, servicios, capitales y personas: algo que no suponía un gran salto, ya que era un principio contemplado hacía décadas. Fue el Tratado de Maastricht de ese mismo año, y su sucesor, el Tratado de Ámsterdam, firmado cinco años después, el que condujo a los miembros de la Unión a un conjunto de disposiciones institucionales y financieras realmente novedoso y resultado directo de un cambio radical de las circunstancias externas.

En Maastricht, lo que captó la atención del público fue el tan publicitado acuerdo de establecimiento de una moneda europea común. Los franceses, para superar la ansiedad que les producía la unificación alemana, amarraron con fuerza la República Federal a «Occidente», haciendo que Bonn aceptara abandonar el marco a cambio de la moneda única —el euro—; los alemanes, por su parte, se comprometieron a ceñirse al marco de una Unión Europea sujeta por una malla cada vez más densa de leyes, normativas y acuerdos e insistieron en que la nueva moneda fuera una fotocopia del viejo marco, regulada, como éste, por un comité autónomo de bancos centrales y regido por los principios fiscales del Banco Central germano: reducción de la inflación, ajuste monetario y déficit mínimo. Los negociadores alemanes —temerosos de las tendencias despilfarradoras de países del Club Med, como Italia o España— impusieron condiciones draconianas a los participantes en la nueva divisa y la Comisión Europea autorizó la imposición de multas a los gobiernos réprobos.

A petición de Bonn, los ministros de Hacienda europeos estarían atados, como Ulises, al mástil del euro: incapaces de responder a los cantos de sirena de votantes y políticos que pidieran dinero fácil y más gasto público. Estos requisitos, concebidos para garantizar que el nuevo euro estuviera tan protegido de la inflación como el propio marco alemán, no fueron bien aceptados en todas partes: en los Estados miembros más pobres en general se creía, y con razón, que condicionarían las políticas públicas y que podrían incluso impedir el crecimiento. Y así, con el fin de que las condiciones de Maastricht fueran más digeribles, se pusieron a disposición de los gobiernos más recalcitrantes bonificaciones en efectivo: Jacques Delors, presidente de la Comisión, prácticamente sobornó a los ministros de Hacienda de Grecia, España, Portugal e Irlanda, prometiéndoles un enorme incremento del monto de fondos estructurales de la Unión Europea a cambio de su rúbrica en el tratado.

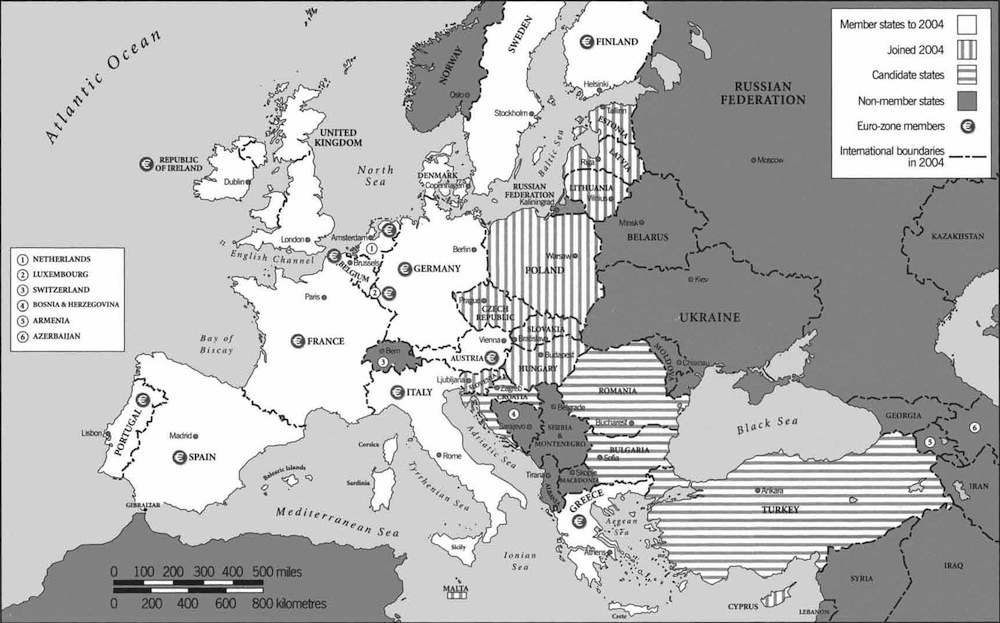

De la Comunidad a la Unión: la Unión Europea de 1957 a 2003

El Reino Unido y Dinamarca, entre tanto, firmaron el grueso del documento pero se excluyeron de la propuesta unidad monetaria (en parte previendo sus consecuencias económicamente restrictivas; en parte por su resonancia simbólica en países ya de por sí más reacios que los demás a abandonar los aditamentos de la soberanía en manos de organismos transnacionales; además, en el caso del Reino Unido, como había ocurrido con frecuencia en el pasado, porque la marcha hacia la Unión se observaba con enormes dudas, por considerarla un paso más hacia la constitución de un supraestado europeo[3]).

No hay duda de que el Tratado de Maastricht hacía hincapié en la «subsidiariedad»: una especie de navaja de Occam para los eurócratas, según la cual «la Unión no tomará medidas (salvo en áreas que sean de su exclusiva competencia), a menos que sean más efectivas que las tomadas en los ámbitos nacional, regional o local». Pero hasta esto tenía diferentes significados para cada uno de los miembros: en Francia, significaba limitar el poder de los organismos supranacionales que escapaban al control de París; para los alemanes, que los gobiernos regionales tenían privilegios y poderes especiales; para los británicos representaba un mecanismo que bloquearía la integración institucional.

Maastricht tuvo tres importantes efectos secundarios. Uno de ellos fue el imprevisto impulso que dio a la OTAN. Según los restrictivos términos del tratado, estaba claro (como por lo menos los franceses pretendían) que los países recientemente liberados de Europa oriental no podrían integrarse en la Unión Europea en un futuro inmediato: sus frágiles instituciones jurídicas y financieras y sus economías convalecientes no eran ni por asomo capaces de funcionar con la rígida reglamentación fiscal y de otra índole que ahora los miembros de la Unión habían impuesto a todos los signatarios actuales y futuros.

Por el contrario, en los pasillos de Bruselas se sugirió que a Polonia, Hungría y sus vecinos se les podría ofrecer la integración en la OTAN como una especie de compensación, de premio provisional, Evidentemente, ampliar la OTAN de esta manera tenía un valor simbólico considerable, lo cual explica que la medida fuera bien recibida de inmediato entre los nuevos aspirantes a miembros. Menos evidentes eran los beneficios prácticos (a diferencia del perjuicio, real e inmediato, que representaba para las relaciones con Moscú). Pero como Washington tenía sus propias razones para favorecer la expansión de la comunidad defensiva del Atlántico Norte, un primer grupo de naciones centroeuropeas fue admitido en la OTAN, como estaba previsto, unos pocos años después[4].

La segunda consecuencia afectó a la conciencia pública europea. El Tratado de Maastricht provocó un interés sin precedentes en lo que hasta entonces habían sido los confusos mecanismos de la Unión Europea y su anónima burocracia. Aunque se refrendó en todos los países en los que fue sometido a referéndum (aunque por sólo un 50,1 por ciento en el caso francés), suscitó oposición suficiente como para poner el problema de «Europa» en las agendas políticas nacionales, con frecuencia por primera vez. Durante cuatro décadas, las instituciones y normas de un nuevo sistema continental se habían concebido y decidido discretamente en perdidas localidades del Benelux sin mención alguna a los deseos populares o los procedimientos democráticos. Parecía que esos tiempos habían llegado a su fin.

La tercera consecuencia de Maastricht fue que allanó el camino para la unión, desde luego no de Europa, pero sí al menos de su mitad occidental. El final de la Guerra Fría y el compromiso de la Unión Europea con un mercado único eliminaron los obstáculos existentes para la integración de los demás miembros de la antigua Asociación Europa de Libre Comercio (EFTA/AELC)[5]. Como cabía esperar, Suecia, Finlandia y Austria, que ya no estaban condicionadas por su propia neutralidad (o, en el caso finlandés, por la necesidad de tener buenas relaciones con Moscú), solicitaron su entrada, cada vez más nerviosos ante la perspectiva de quedarse fuera del espacio común europeo.

Las negociaciones para la adhesión de los nuevos solicitantes terminaron en tres meses escasos, auspiciadas por el hecho de que los tres países no sólo eran estables y pequeños —en conjunto, su población no llegaba a un cuarto de la de Alemania— sino claramente ricos. Lo mismo se podía decir de los últimos bastiones de resistencia, Noruega y Suiza. Pero pese al considerable entusiasmo de los dirigentes empresariales locales, las poblaciones de ambos países votaron en contra de la integración por temor a perder su autonomía y su iniciativa en una federación supranacional y por desconfiar de los beneficios que suponía participar en una nueva moneda.

Un escepticismo comparable caracterizó el estrecho margen por el que triunfó el sí en Suecia en noviembre de 1994, cuando se sometió a referéndum la entrada en la Unión Europea. Sólo el 52,3 por ciento de los votos fue a favor, y además con la condición de que el país no participara en la moneda común (diez años después, cuando el Gobierno de Estocolmo recomendó a la nación que abandonara definitivamente la corona sueca y entrara en el marco del euro, fue decisiva y humillantemente derrotado en un referéndum, al igual que lo había sido el Ejecutivo danés cuando planteó la misma pregunta en septiembre de 2000). La reacción de Per Gahrton, parlamentario del Riksdag sueco por el Partido Verde y enérgico oponente a la entrada en la Unión Europea, aireaba una inquietud generalizada en Suecia: «Este es el día en el que el Riksdag decidió transformar Suecia, antes una nación independiente, en una especie de provincia dentro de una superpotencia en expansión, dejando de ser en el camino una cámara legislativa para tornarse en poco más que un comité asesor».

Muchos europeos del norte compartían los sentimientos de Gahrton, entre ellos algunos que, pese a todo, votaron a favor de la integración. Hasta los dirigentes políticos y empresariales suizos o escandinavos que querían integrarse en la Unión para no perderse los beneficios del mercado único reconocían que la opción tenía costes económicos y políticos: en privado aceptaban que si la decisión fuera en contra de sus deseos, eso no supondría un desastre sin paliativos para sus países. En Suecia —o Noruega, o incluso en Dinamarca o el Reino Unido— la Unión Europea (por no hablar de su nueva moneda única) se consideraba una opción, no una necesidad.

Sin embargo, en Europa central y oriental la entrada en «Europa» era la única opción posible. Desde Tallinn a Tirana, los nuevos dirigentes, cualquiera que fuera su razonamiento —bien modernizar sus economías, lograr nuevos mercados, obtener ayuda exterior, estabilizar su política interna, encerrarse en Occidente o, simplemente, descabezar cualquier tentación de retornar al comunismo nacional— miraban hacia Bruselas. La perspectiva de entrar en la Unión Europea, con su promesa de riqueza y seguridad, se cernía tentadora ante los electorados liberados de la Europa poslcomunista. Y se les advertía: que no te seduzcan quienes te dicen que con el viejo sistema vivías mejor. El dolor de la transición merecerá la pena: Europa es tu futuro[6].

Sin embargo, visto desde Bruselas, el panorama era bastante diferente. Desde el principio, el proyecto europeo fue tremendamente esquizofrénico. Por una parte, al estar abierto a todos los pueblos de Europa, era culturalmente incluyente. La participación en la Comunidad Económica Europea, la Comunidad Europea y, finalmente, la propia Unión Europea era un derecho de todos los Estados del continente «cuya forma de gobierno se base en los principios democráticos» y que aceptaran las condiciones de adhesión.

Pero, por otra parte, la Unión era exclusiva desde el punto de vista funcional. Uno tras otro, los tratados y los acuerdos habían ido complicando los requisitos que se exigían a cada uno de los Estados miembros a cambio de incluirlos en la familia «europea», y el resultado de todas esas normas había sido el de levantar verjas cada vez más altas para prohibir la entrada a los países y pueblos que no podían superar las pruebas. De modo que el Tratado de Schengen (1985) fue de gran ayuda para los ciudadanos de los Estados firmantes, que ahora podían cruzar sin obstáculos las fronteras entre los Estados soberanos. Pero los residentes de los países que estaban fuera de este club se veían obligados a hacer cola —literalmente— para entrar en él.

Maastricht —con sus rígidos requisitos para el establecimiento de una moneda única y su insistencia en que todos los aspirantes a Estado miembro integraran sus sistemas de gobierno en el acquis communautaire, el cada vez más abultado código de prácticas europeas— era la última zona de exclusión burocrática. No puso ningún impedimento ni a los solicitantes nórdicos ni a Austria, pero sí obstáculos imponentes a los aspirantes del Este. Obligada por las cláusulas de su propia carta a recibir en su seno a los nuevos europeos, en la práctica, la Unión Europea trataba de dejarlos fuera el mayor tiempo posible.

Había buenas razones para hacerlo. Hasta los aspirantes más prósperos —digamos Eslovenia o la República Checa— lo eran bastante menos que cualquiera de los miembros de la Unión Europea del momento, y la mayoría eran realmente pobres. Se mirara por donde se mirara, el abismo que separaba a la Europa del Este de la del Oeste era enorme: la mortalidad infantil en los Estados bálticos duplicaba la media existente en los quince miembros de la Unión Europea en 1996. La esperanza de vida de los hombres húngaros era ocho años menor que la media europea; en Letonia, era de once años menor.

No había duda de que, si se admitía a Hungría, Eslovaquia o Lituania —por no mencionar a Polonia, con sus treinta y ocho millones de habitantes— en la Unión con las mismas cláusulas que sus miembros en aquella época, el precio en subvenciones, asistencia regional, ayudas para desarrollar infraestructuras y otras transferencias, acabaría con el presupuesto comunitario. Según un estudio publicado en diciembre de 1994 por la Fundación Bertelsmann, de Alemania, si los seis países de Europa central que pretendían entrar en la Unión Europea (Polonia, Hungría, Eslovaquia, la República Checa, Rumania y Bulgaria) eran admitidos con las mismas condiciones que los ya miembros, el coste en gastos estructurales superaría los treinta mil millones de marcos alemanes al año.

En general, se temía que esto provocara una reacción violenta entre los electores de los países que sufragaban gran parte del presupuesto de la Unión y a los que seguramente habría que pedir que aumentaran su contribución: se trataba, especialmente, de Holanda y el Reino Unido, así como de Alemania, el caso más inquietante. En cualquier caso, los países receptores del Este no estaban siquiera en situación de aportar los fondos mínimos que exigían como contrapartida las cláusulas de la Unión Europea en ese momento. Lo que la Europa postcomunista necesitaba realmente era un Plan Marshall, pero nadie se lo ofrecía.

Además de salir caros, los nuevos socios serían problemáticos. Sus sistemas jurídicos eran corruptos o disfuncionales, sus líderes políticos no se habían puesto a prueba, sus monedas eran inestables y sus fronteras porosas. Se temía que sus necesitados e indigentes ciudadanos o bien se encaminaran hacia el Oeste en busca de bienestar y de trabajo, o bien se quedaran en casa y aceptaran salarios irrisorios, haciendo que los inversores y empresarios extranjeros cayeran en la tentación de abandonar los antiguos países de la Unión Europea. En ambos casos serían una amenaza. Se hablaba de que Europa occidental podría ser «invadida», lo cual reproducía en la lejanía, si bien de manera inconfundible, los temores de Herder al estruendo de los «pueblos salvajes» de Europa oriental. Nadie dudaba de que la Unión Europea podía obrar milagros para esa parte de Europa. ¿Pero qué podía hace Europa oriental por la Unión Europea?

Como era de esperar, con esas preocupaciones en la mente, los europeos occidentales dieron largas. Inmediatamente después de 1989, el ministro de Asuntos Exteriores alemán Hans-Dietrich Genscher propuso que la Unión Europea, como medida profiláctica contra una sacudida nacionalista, absorbiera a todos los países de Europa oriental tan pronto como fuera posible. Pero no tardaron en llamarle a capítulo y, aunque Margaret Thatcher siguió presionando con entusiasmo a favor de una pronta ampliación (calculando que una Unión ampliada se disolvería inevitablemente en el área de libre comercio paneuropea con la que soñaban los británicos), fue el enfoque francés el que acabó dominando la estrategia de la Unión Europea.

La primera reacción de François Mitterrand había sido proponer una laxa confederación europea: una especie de escalón exterior que, compuesto por miembros asociados, estuviera abierto a todos, sin condiciones, pero con pocos beneficios materiales. En años posteriores, los diplomáticos franceses deplorarían la falta de apoyo que tuvo esta propuesta, lamentando que se hubiera perdido la oportunidad de llegar a una «colaboración sosegada» para ampliar la Unión. Pero en aquella época se consideró, con razón, que estaba clarísimo que era un ardid que pretendía acorralar a los recién liberados Estados de Europa oriental en un sucedáneo de «Comunidad Europea», que justificaría indefinidamente que se los mantuviera fuera de la organización realmente importante. Václav Havel lo comprendió desde el principio, razón por la cual rechazó de plano la propuesta (convirtiéndose durante un tiempo en persona non grata en el palacio del Elíseo).

En lugar de avanzar por ese camino, las relaciones entre Europa occidental y oriental se empantanaron durante algunos años en el ámbito de los intercambios bilaterales y los acuerdos comerciales, y ciertos países —Hungría, Polonia, la República Checa y Eslovaquia— accedieron al estatus limitado de socios de la Unión Europea, pero nada más. Sin embargo, el golpe de Estado de 1991 en Moscú y las guerras que estallaron poco después en los Balcanes centraron la atención de Occidente en los riesgos que comportaba dejar que la incertidumbre se enconara en los países postcomunistas; de manera que, como cabía esperar, en una cumbre de la Unión Europea celebrada en Copenhague en junio de 1993, se acordó que, en principio, y en una fecha por determinar, los países asociados de Europa central y oriental que así lo desearan se convertirían en miembros de la Unión Europea.

Esto apenas mitigó la frustración de los aspirantes, cuyos tratos con Bruselas y las capitales occidentales les habían dejado, según las moderadas palabras de la primera ministra polaca Hanna Suchocka, «decepcionados». Y, de hecho, los líderes políticos de Europa oriental se pasaron gran parte del resto de la década tratando de lograr, con paciencia y frustración, compromisos firmes de sus reacios socios occidentales y prometiendo a sus respectivos electorados que la entrada en la Unión Europea estaba realmente en la agenda, al tiempo que no perdían oportunidad de recalcar a sus interlocutores extranjeros la urgencia de que fuera así.

Pero la atención occidental estaba en otra parte. La transición hacia una nueva moneda común y la traducción práctica de los planes de integración institucional de Maastricht eran la preocupación dominante en todas las capitales de Europa occidental. En Alemania aumentaba la inquietud por los costes y dificultades de integrar a los territorios de la antigua República Democrática Alemana. Entre tanto, la catástrofe yugoslava —que al principio sirvió para recordar a los hombres de Estado occidentales los riesgos que comportaba subestimar el conjunto de los problemas del postcomunismo— se había convertido en una obsesión que exigía dedicación exclusiva.

La mirada de destacados intelectuales —un excelente barómetro de las pasajeras modas políticas— se había desplazado. Hacía sólo unos pocos años, «Europa central» había sido redescubierta por los analistas occidentales, y, desde París a Nueva York, los editoriales y las publicaciones más intelectuales aclamaban a Havel, Kundera, Michnik y sus colegas. Pero la historia estaba pasando con rapidez: Praga y Budapest, cuya milagrosa transición desde la tiranía ya se estaba esfumando de la memoria, habían quedado para los turistas y los empresarios. Había más posibilidades de encontrar a Bernard-Henri Lévy y Susan Sontag en Sarajevo. Los quince minutos de fama de Europa central habían pasado, y con ellos cualquier presión pública que pudiera acelerar su incorporación a las instituciones occidentales. En público, los políticos y gestores de Bruselas seguían recalcando que deseaban que la Unión se ampliara hacia el Este cuando las condiciones estuvieran «maduras». Extraoficialmente, eran más francos. Como apuntó un importante funcionario de la Comisión Europea a mediados de los noventa: «Aquí nadie se toma en serio la ampliación».

No obstante, la ampliación sí estaba en la agenda. La Unión Europea, según sus propias cláusulas, no podía negar a ningún país el derecho a solicitar la entrada. Por lo tanto, la Comisión Europea se vio obligada a aceptar las solicitudes de Hungría y Polonia en 1994; las de Rumania, Eslovaquia, Letonia, Estonia, Lituania y Bulgaria en 1995, y las de Eslovenia y la República Checa en 1996. De manera que los diez primeros candidatos ex comunistas se unieron a Malta y Chipre, que habían presentado su solicitud en 1989, y a Turquía (cuya petición languidecía desde 1987). Ahora, todos esos aspirantes estaban aparcados en una antesala bastante repleta, a la espera de ser atendidos por la Unión.

En 1997 el Tratado de Ámsterdam incorporó una serie de importantes enmiendas técnicas al Tratado de Roma original, dio más peso a los objetivos de Maastricht y demostró que la Unión iba en serio al proclamar su deseo de desarrollar un programa de ciudadanía europea y unas instituciones de ámbito continental que abordaran problemas como el empleo, la sanidad, el medio ambiente y la flagrante ausencia de una política exterior común. En este punto, cuando se tenía previsto que la moneda común entrara en vigor en 1999, la Unión había completado una década de integración interna que había absorbido todas sus energías burocráticas. Ya no había excusas para posponer un asunto mucho más espinoso: la ampliación.

Para algunos dirigentes nacionales y para muchos de los principales funcionarios de la Comisión Europea habría sido preferible limitar las negociaciones de acceso a los casos «fáciles»: países pequeños como Eslovenia o Hungría, colindantes con las actuales fronteras de la Unión y con economías relativamente modernas, que sólo suponían un ligero desafío para el marco institucional de la Unión Europea y para su presupuesto. Pero no tardó en quedar claro que esta opción podía ser políticamente imprudente —al quedar en la estacada, Rumania o Polonia podían caer en aguas peligrosamente antidemocráticas—, de manera que, a partir de 1998, la Unión Europea inició oficialmente el proceso de integración de los diez aspirantes de Europa oriental y de Chipre. Malta se añadió a la lista poco después. Sin embargo, a Turquía la dejaron atrás.

Desde este momento, la ampliación cobró su propia dinámica, a pesar de los continuos recelos de ciertos miembros de la Unión Europea y, a juzgar por los sondeos de opinión, de la generalizada ausencia de entusiasmo que había entre la población. Se pusieron en marcha negociaciones bilaterales de acceso a la Unión Europea, primero con un supuesto núcleo interno de candidatos: Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Polonia y Eslovenia; posteriormente, un año después, con el resto de los países: Bulgaria, Rumania, Eslovaquia, Letonia, Lituania y Malta. La presencia de Polonia en el primer grupo, a pesar de las dificultades que suponía, se justificó aludiendo a su tamaño y a su gran relieve. Por el contrario, Eslovaquia fue «relegada» al segundo grupo a causa del estancamiento y la corrupción que había reportado el régimen autoritario de Mečiar, y también para lanzar una advertencia y dar un ejemplo a los demás.

Durante los cinco años siguientes se produjeron intensas y en ocasiones acaloradas negociaciones. Bruselas cayó sobre las capitales de los países candidatos, inundándolas de asesores, recomendaciones, ejemplos, programas e instrucciones destinados a acercar sus instituciones, leyes, ordenamientos, prácticas y funcionariados en un nivel mínimo compatible con el de la Unión. Por su parte, los solicitantes presionaron tanto como se atrevieron para conseguir garantías de que tendrían libertad para acceder a los consumidores de la Unión Europea, al mismo tiempo que defendían su mercado interno del aluvión de bienes y servicios occidentales, más atractivos y eficientes.

El combate fue absolutamente desigual. Mientras que la Unión Europea era el objeto de deseo tradicional y declarado del Este, los supuestos nuevos miembros apenas podían ofrecer nada a cambio, salvo la promesa de buen comportamiento. De manera que se acordó que, aunque se harían unas pocas concesiones a los nuevos miembros —entre ellas controles temporales a las compras de tierra por parte de extranjeros, un delicado problema político—, éstos tendrían que aceptar que la Unión Europea, a pesar de defender un mercado único, impusiera restricciones considerables a sus exportaciones de bienes y, sobre todo, de personas.

Ante las cifras tremendamente exageradas de posibles flujos migratorios (un informe de la Comisión Europea publicado en 2000 profetizó un éxodo anual de trescientas treinta y cinco mil personas desde los diez nuevos miembros si las fronteras se abrían sin restricciones), la mayoría de los miembros occidentales de la Unión insistieron en que había que regular la entrada de europeos orientales en Occidente mediante la imposición de cuotas: se menospreciaba así de manera patente el espíritu y desde luego la letra de toda una década de proclamas y tratados. Alemania, Austria y Finlandia impusieron límites estrictos durante dos años, con la posibilidad de extenderlos otros cinco más. Bélgica, Italia y Grecia siguieron el ejemplo. Sólo el Reino Unido e Irlanda declararon que estaban dispuestos a aceptar los principios de «puertas abiertas» de la Unión, al tiempo que anunciaban que a los solicitantes de asilo procedentes de Europa oriental sólo se les proporcionarían servicios asistenciales mínimos.

La ampliación hacia el Este de las subvenciones agrícolas y de otras ayudas también se limitó enormemente. En parte, como indicaba el Informe sobre la transición 2003 de la Comisión, esto se debía a «cuestiones relativas a [la capacidad de] los países entrantes» para absorber y utilizar con eficiencia las ayudas concedidas después de la entrada por los fondos de cohesión y estructurales de la Unión Europea. Pero la principal razón era, simplemente, que había que moderar y reducir los costes de la ampliación y minimizar la competencia para los productores occidentales. Hasta 2013 los agricultores de Europa del Este no obtendrían las mismas subvenciones que disfrutaban los del Oeste; se esperaba que, para entonces, la mayoría de ellos se hubiera retirado o abandonado la profesión.

Cuando se terminaron las negociaciones, y una vez que tanto las condiciones acordadas como las 97.000 páginas del acquis communautaire de la Unión fueron debidamente incorporadas a los códigos de funcionamiento de los Estados solicitantes, la ampliación misma se convirtió en una especie de anticlímax. Después de esperar quince años para entrar, se podía perdonar a la mayoría de los nuevos miembros que carecieran del entusiasmo que podrían haber mostrado una década antes. En cualquier caso, muchos de los beneficios prácticos del ingreso en la Unión Europea ya se habían descontado: sobre todo en lo tocante a la fabricación de coches, sector en el que los antiguos Estados comunistas disponían de un remanente de mano de obra barata y cualificada y en el que compañías como Volkswagen, Renault y Peugeot-Citroën habían invertido enormemente durante los años noventa. Entre 1989 y 2003 el total agregado de inversión directa extranjera en Europa oriental había llegado a ciento diecisiete mil millones de dólares.

En realidad, a comienzos del siglo XXI, la inversión extranjera en la antigua Europa comunista estaba disminuyendo. Irónicamente, esto se debía en gran medida a la inminente ampliación de la Unión Europea. Una vez que estuvieran dentro, sería sin duda más fácil hacer negocios en y con países como Polonia y Estonia. Por su parte, ellos podrían vender más a Occidente: Polonia esperaba duplicar sus exportaciones de alimentos a la Unión Europea en los tres años posteriores a la adhesión. Pero estos frutos procedían de un atraso relativo. Una vez que estuvieran dentro de la Unión, los salarios y los demás costes de producción de los países de Europa oriental comenzarían a acercarse a los niveles occidentales. Y con ello se perdería la ventaja competitiva que tenían sobre la India o México. Los márgenes de beneficio, al menos en el sector fabril, comenzarían a reducirse.

Entre tanto, gracias al enorme coste que comportaba desenmarañar las economías comunistas, la Europa del Este que estaba a punto de entrar en la Unión Europea seguía encontrándose muy por detrás de los antiguos miembros. El PIB per cápita, hasta en los más prósperos nuevos integrantes, estaba muy por debajo del de sus vecinos occidentales: en Eslovenia representaba el 69 por ciento de la media de la Unión Europea; en la República Checa, el 59 por ciento; en Hungría, el 54. En Polonia sólo era el 41 y en Letonia, el más pobre de los miembros, era del 33 por ciento. Aunque las economías de los nuevos socios siguieran creciendo a una media de un dos por ciento más que los antiguos[7], a Eslovenia le costaría veintiún años ponerse al mismo nivel que Francia, mientras que Lituania tardaría cincuenta y siete años. Evidentemente, los ciudadanos de los antiguos Estados comunistas no tenían acceso a esos datos. Pero la mayoría se hacían pocas ilusiones respecto a las dificultades que tenían por delante. Cuando preguntaron a los checos en una serie de encuestas realizadas en 2000 cuánto tiempo pensaban que tardarían en ver «mejorar» su situación, el 30 por ciento contestó dentro de cinco años; el 30, que dentro de diez; otro 30 que 15 años o más, y el diez por ciento dijo que nunca.

Pese al justificado escepticismo de los beneficiarios, las consecuencias formales de la «explosión» expansiva de la Unión Europea eran bastante reales. Cuando el 1 de mayo de 2004 entró en vigor el tratado de ingreso, firmado en Atenas en abril de 2003, la Unión Europea pasó de golpe de quince a veinticinco miembros (se refrenó a Bulgaria y Rumania, cuyo ingreso está previsto para 2007). Su población creció un quinto (aunque su economía creció menos del cinco por ciento) y su extensión territorial prácticamente lo mismo. Además, las fronteras de «Europa», que todavía en 1989 no llegaban más allá de Trieste, ahora se extendían hasta los límites de lo que antaño había sido la Unión Soviética.

.

¿Una Unión en continua expansión? La Unión Europea en 2004

Al despuntar el siglo XXI la Unión Europea se enfrentaba a una desalentadora gama de problemas: unos viejos, otros nuevos y otros creados por ella misma. Quizá sus tribulaciones económicas fueran las más familiares, aunque, al fin y al cabo, fueran las menos graves. Con o sin los nuevos Estados miembros, la Unión Europea seguía gastando sumas de dinero enormemente desproporcionadas en sus agricultores, como había hecho desde el principio. El 40 por ciento del presupuesto de la Unión —cincuenta y dos mil millones de dólares en 2004— iba a parar a «pagos de ayuda a la agricultura» de raíz política, muchos de ellos destinados a grandes explotaciones mecanizadas de Francia o España que prácticamente no necesitaban ayuda.

Incluso después de llegar a un acuerdo para reducir esas subvenciones y recortar la política agraria común, se preveía que los mecanismos de mantenimiento de los precios agrícolas seguirían representando un tercio del gasto total de la Unión Europea hasta bien entrada la segunda década del nuevo siglo, sometiendo el presupuesto a una presión intolerable. El problema no era que la Unión fuera pobre. Más bien al contrario: la riqueza y los recursos colectivos de sus miembros eran comparables a los de Estados Unidos, pero su presupuesto, en palabras de un informe independiente encargado por Bruselas en 2003, era una «reliquia histórica».

La Unión Europea había iniciado su andadura hacía medio siglo como una unión aduanera —un «mercado común»— que se mantenía unida por poco más que un mismo arancel externo. Su pauta de gasto se veía impulsada y después condicionada por acuerdos negociados sobre aranceles, precios, subvenciones y medidas de protección. A lo largo de los años, sus ambiciones se habían extendido a los ámbitos cultural, jurídico, administrativo y político, asumiendo —en Bruselas y en otros lugares— los mismos condicionantes externos de un gobierno convencional.

Pero mientras los gobiernos convencionales tienen libertad para conseguir dinero y así responder a los gastos previstos, la Unión Europea ha tenido y tiene escasas capacidades recaudatorias propias. Sus ingresos proceden de un porcentaje fijo de los impuestos aduaneros, los gravámenes agrícolas y el impuesto sobre el valor añadido (IVA), que se aplica en toda la Unión, y, sobre todo, de las contribuciones de los Estados miembros, que no pueden superar un escaso 1,24 por ciento del PIB. En consecuencia, la parte del presupuesto de la Unión que está bajo el control directo de su propia administración es escasa, y siempre vulnerable a las presiones políticas existentes dentro de cada uno de sus miembros.

En su mayoría, éstos son más beneficiarios de la generosidad de la Unión Europea que contribuyentes netos a su presupuesto. En 2004, después de la ampliación hacia el Este, diecinueve de los Estados miembros de la Unión recibían de Bruselas más de lo que pagaban. En la práctica, sólo seis de sus integrantes sufragaban los costes de mantenimiento de la Unión Europea: el Reino Unido, Francia, Suecia, Austria, Holanda y Alemania. Para las perspectivas de futuro de la Unión, resultaba alarmante que en diciembre de 2003 esos seis países solicitaran a la Comisión que las contribuciones nacionales al fondo común pasaran del 1,24 por ciento del PIB a sólo el uno por ciento.

En consecuencia, el presupuesto de la Unión, minúsculo hasta en comparación con el del más pequeño Estado miembro y empleado principalmente en fondos estructurales, en medidas para mantener los precios y en la costosa burocracia de la Unión Europea, es siempre rehén de los intereses de sus contribuyentes y receptores. La eficacia de los resortes económicos de la Unión depende del consentimiento de todas las partes que la conforman. Cuando más o menos todo el mundo está de acuerdo en la base y los beneficios de una determinada política —en la apertura de las fronteras internas o en la libertad total de los mercados de bienes y servicios—, la Unión Europea ha conseguido progresos notables. Cuando un puñado de miembros (o incluso sólo a uno, sobre todo si es un contribuyente importante) muestra su discrepancia, la política se paraliza: la armonización fiscal, al igual que la reducción de las subvenciones agrícolas, está prevista desde hace décadas.

Además, en ocasiones el reloj marcha hacia atrás. Después de dos décadas de esfuerzos liderados por Bruselas para eliminar las subvenciones estatales a los «paladines» nacionales, con la intención de garantizar la existencia de un marco de actuación equitativo para la competencia económica intraeuropea, el comisario europeo para el mercado interior (el holandés Frits Bolkestein) mostró su sorpresa en julio de 2004 al observar que Francia y Alemania retomaban las políticas «proteccionistas» de los setenta para defender empresas locales amenazadas. Pero, en cualquier caso, Berlín y París, a diferencia de los comisarios no electos de Bruselas, tienen votantes que pagan impuestos y a los que simplemente no pueden dejar de atender.

Las tribulaciones del euro demuestran perfectamente las paradojas de la Unión. El problema de la moneda única no radica en las dificultades técnicas que conlleva sustituir multitud de divisas nacionales por una sola unidad de referencia —este proceso ya estaba en marcha mucho antes de la abolición del franco, de la lira o del dracma, y resultó sorprendentemente apacible e indoloro[8]— sino en la imprescindible armonización previa de las políticas económicas nacionales. Como hemos visto, para evitar abusos e impedir que otros se aprovecharan de la situación, Bonn insistió en la firma del llamado «pacto de crecimiento y estabilidad».

Los países que quisieran entrar en el euro tendrían que conseguir que su deuda pública no superara el 60 por ciento del PIB, con déficits fiscales no superiores al tres por ciento de ese mismo indicador. Los que no lograran pasar estas pruebas sufrirían sanciones, entre ellas multas considerables impuestas por la Unión. Lo que pretendían esas medidas era que ningún gobierno de la zona euro bajara la guardia en materia fiscal y se pasara de su presupuesto como le viniera en gana, sometiendo a una presión indebida a otras economías comunitarias, que tendrían que cargar con la responsabilidad de garantizar la estabilidad de la divisa común.

Para sorpresa de todos, la franja meridional, tradicionalmente despilfarradora, se mostró notablemente disciplinada. España «se acreditó» para entrar en el euro gracias a lo que un observador español calificó sarcásticamente de mezcla de fortuna y virtud: un repunte económico coyuntural permitió al Gobierno saldar toda su deuda pública justo a tiempo para la introducción de la moneda en 1999. Hasta Italia logró aprobar los exámenes teutones (que muchos italianos sospechaban, con razón, que se habían concebido para dejarlos fuera), aunque haciendo bastantes malabarismos con las cifras y lanzando una irrepetible oferta de venta de bienes públicos. En 2003, en la zona euro había doce economías, que iban desde la irlandesa a la griega.

Sin embargo, tal como muchos escépticos habían pronosticado, las tensiones derivadas de aplicar a la moneda única el principio de «una misma talla para todos» no tardaron en apreciarse. El Banco Central Europeo (BCE), recién constituido en Francfort, mantuvo desde el principio unos tipos de interés relativamente elevados, con el fin de sostener la divisa y protegerla de la inflación. Pero las economías de los Estados de la zona euro diferían, tanto en lo tocante a su grado de desarrollo como respecto a su posición en el ciclo económico. Algunas, como la de Irlanda, estaban en pleno apogeo; otras, en concreto la de Portugal, iban muy a la zaga, y no les habría venido mal un empujón a su actividad interna y a sus exportaciones, que tradicionalmente habrían logrado bajando los tipos de interés y debilitando su divisa.

Al Gobierno de Portugal, privado de poderes para poner en marcha esas medidas, las cláusulas del pacto le obligaban a reducir el gasto público —si no quería sufrir multas considerables—, justo en el momento en que, según la teoría económica convencional, tendría que haber salido de la recesión a fuerza de gasto. La situación no favorecía su aceptación popular, pero al menos el país podía presumir de no haber renegado de sus condiciones de participación en la nueva moneda: en 2003, Lisboa, retorciéndose bajo los límites oficiales, había logrado reducir la deuda pública hasta el 59,4 por ciento del PIB y el déficit anual al 2,8 por ciento.