XLV.

ENTRE LOS LAPONES

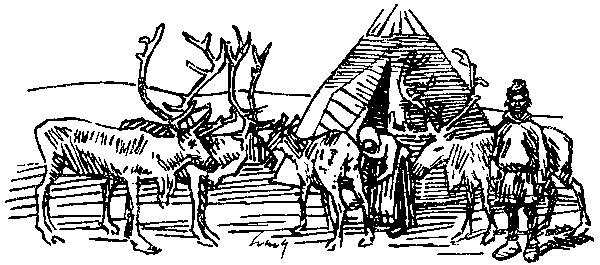

EN LA ORILLA occidental del Luossajore, pequeño lago situado a varías millas al norte de Malmberg, había un campamento Lapón. En la parte sur del lago se eleva una montaña aislada, de redondez perfecta, llamada Kirunavara en lenguaje lapón y que parece formada casi exclusivamente de mineral de hierro. Al noroeste se encuentra otra montaña denominada Luossavara, rica también en mineral de hierro. Había comenzado la construcción de un ferrocarril entre Gellivara y estas montañas, y al pie del Kirunavara destacábanse una estación, un hotel de viajeros y algunas habitaciones para los obreros y los ingenieros; un pueblecillo formado de casitas coquetonas y alegres surgía en aquel rincón tan septentrional que los pequeños álamos achaparrados que cubren el suelo, no echan sus vástagos hasta después de San Juan.

El oeste del lago estaba casi deshabitado; sólo se habían instalado allí algunas familias laponas. Estas habíanse trasladado allí uno o dos meses antes y no habían necesitado de mucho tiempo para disponer su instalación. No habían abierto zanjas en la tierra, ni hecho saltar las piedras, ni establecido sus viviendas sobre sólidas bases; después de escoger un emplazamiento seco y agradable en las proximidades del lago, habíanse limitado a cortar algunos arbustos de mimbre y a igualar un poco el terreno. No habían trabajado la madera, ni pasado los días para levantar muros resistentes, ni tomádose la fatiga de tender vigas, establecer cubiertas, revestir paredes, abrir ventanas y poner puertas ni cerraduras. Habían hundido fuertemente en tierra los palos de sus tiendas, habían extendido las lonas, y he ahí la casa construida. Nada de gastos de instalación y amueblamiento; un montón de ramas de abeto y de pieles de reno en tierra y un caldero sostenido con cuerdas, pendiente de la techumbre de la tienda, para cocer la carne de reno.

Los colonos de la orilla oriental del lago, que se apresuraban a acabar sus casas antes de la llegada del crudo invierno, se asombraban de las costumbres de los lapones que, habitando desde siglos en el alto norte, no han tenido la idea de construir contra el frío y las tempestades un abrigo más sólido que las tiendas de campaña. Y los lapones no comprendían la existencia de los colonos que se afanaban en tan pesados trabajos, cuando para vivir basta con algunas pieles de reno y una tienda.

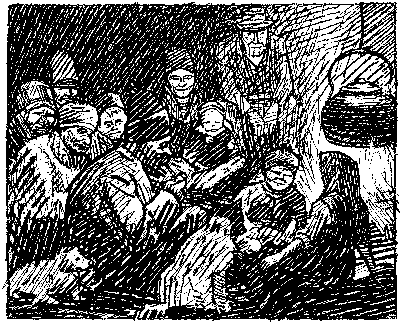

Una tarde de julio en que llovía a torrentes, los lapones, que de ordinario no permanecían en esta temporada, se reunieron casi todos en torno del fuego en una de las tiendas, para tomar café.

Mientras saboreaban el brebaje sin dejar de conversar, ocurrió que se aproximara hacia el campamento una embarcación que venía del lado de Kiruna. De la embarcación descendieron un obrero y una jovencita de trece o catorce años. Los perros se lanzaron hacia ellos aullando con rabia, y uno de los lapones sacó la cabeza por la abertura de la tienda para ver lo que pasaba. Al reconocer al obrero experimentó mucha alegría. Era un amigo de los lapones, un hombre afable y alegre que hablaba su lengua.

—Llegas a punto, Söderberg. La cafetera está al fuego. No se puede hacer otra cosa con este fuego. Ven a darnos las nuevas que sepas.

Todos se apretaron para dejar sitio a los recién llegados. El hombre comenzó a hablar en tono vivo con los lapones en su lengua. La jovencita, que no comprendía nada de lo que decían, miraba presa de gran curiosidad la marmita y la cafetera, el fuego y el humo, a los lapones y a sus mujeres, a los niños y a los perros, la tela de las paredes y las pieles que cubrían el suelo, las pipas de los hombres, los trajes pintorescos y los utensilios esculpidos. Todo era nuevo para ella.

De golpe, tuvo que bajar los ojos porque todas las miradas estaban fijas en ella. Söderberg debía hablar de ella, porque los hombres y las mujeres, retirando la corta pipa de los labios, observábanla con atención. Un lapón que estaba a su lado, le dio un golpecito cariñoso en la espalda, diciéndole en sueco: «Bien, bien».

Una lapona le puso una taza llena de café, que le pasaron de mano en mano, y un muchacho, casi de su edad, se deslizó hacia ella rastreando entre los que había sentados, y al llegar cerca, tendióse sobre el suelo sin dejar de mirarla.

La jovencita comprendió que Söderberg refería su historia y el solemne entierro que había hecho a su pequeño Mats. Hubiera querido que hablase menos de ella y más de su padre. Había oído decir que vivía entre los lapones, al oeste de Luossajore, y había venido en tren desde Gellivara a Kirunavara. Allí se portaron todos muy bien con ella. Un ingeniero había enviado a Söderberg, que hablaba lapón, para que la acompañara a buscar a su padre al otro lado del lago. Esperaba encontrarle apenas llegada, y el corazón le palpitaba cuando al entrar en la tienda miró a todos los reunidos. Su padre no estaba allí.

Vio que Söderberg poníase cada vez más grave mientras hablaba con los lapones. Estos movían la cabeza y de vez en cuando llevábanse el índice a la frente como para referirse a un hombre que había perdido la razón. Por último, ya inquieta y no queriendo esperar más, preguntó a Söderberg lo que decían los lapones.

—Dicen que se ha ido a pescar. No saben si volverá aquí esta noche; pero apenas mejore el tiempo irán a buscarle.

Dicho esto, Söderberg volvió vivamente la cabeza y reanudó su conversación con los lapones. Era evidente que hablaba de Juan Assarsson.

***

A la mañana siguiente amaneció un buen día. El mismo Ola Serka, el más influyente de los Lapones, había prometido ir en busca de Jon Assarsson; pero no demostraba prisa. Acurrucado ante su choza, reflexionaba sobre el mejor modo de decir al padre que su hija había llegado en su busca. Ante todo no tenía que inquietarle lo más mínimo, porque era un hombre muy extraño que huía ante los niños. Al verles le asaltaban pensamientos sombríos, según decía.

Mientras Ola reflexionaba, Asa, la guardadora de patos, y Aslak, el joven lapón que tanto la había mirado la víspera, hablaban tranquilamente. Aslak, que había frecuentado la escuela, hablaba el sueco. Refería a Asa los rasgos característicos del pueblo lapón, de los Samos, asegurándole que ningún otro pueblo gozaba de una existencia más feliz. Asa le declaró con toda franqueza, que encontraba terrible la manera de vivir de los lapones.

—¡Si yo permaneciera una semana aquí —le decía— moriría ahogada por el humo!

—No digas eso —respondió Aslak—. Tú no sabes nada de nosotros. Voy a contarte una historia y ya verás que cuanto más se está entre nosotros, más placer se experimenta.

Y Aslak, dijo:

—Era en una época en que una enfermedad llamada la peste negra devastaba Suecia. No sé si se extendió hasta el país de Sama, propiamente dicho, donde ahora nos encontramos; pero en Jämtland hizo estragos tan enormes y terribles, que de todo el pueblo Samo que vivía en las montañas y los bosques, sólo quedó un muchacho de quince años; y de los suecos que habitaban los valles de las riberas, sólo se salvó una jovencita, también de quince años de edad.

Durante casi todo el invierno estuvieron recorriendo el país el muchacho y la muchacha, cada uno por su lado, buscando a alguien con quien vivir, cuando, próxima la primavera, se encontraron; la muchacha suplicó al lapón que la acompañara hacia el sur, donde esperaba encontrar a gentes de su raza.

—Yo te llevaré donde quieras —respondió el lapón—; pero no antes del invierno. Ahora estamos en primavera, nuestros renos corren hacia las montañas del oeste y ya sabes que nosotros, gentes del pueblo Samo, estamos obligados a seguir a nuestros renos.

La jovencita sueca era hija de padres ricos. Tenía la costumbre de vivir en una casa, dormir en su cama y comer a la mesa. Siempre había menospreciado las gentes de las montañas; pero tenía miedo de volver a su casa, a la granja donde sólo la esperaban los muertos.

—Entonces iré a las montañas contigo, si tú quieres.

El muchacho accedió gustoso y por esto pudo la jovencita seguir a los renos en sus peregrinaciones. El rebaño tenía prisa por gozar del excelente pasto de las altas montañas y emprendía diariamente largas caminatas. No daba tiempo a clavar la tienda y había que acostarse sobre el hielo y dormir cuando los renos se detenían a pacer. Los animales sentían que el viento sur erizaba su pelo y adivinaban que antes de poco comenzaría el deshielo de las pendientes. La jovencita y el muchacho debieron correr tras ellos a través de la nieve fundente y entre los hielos que se resquebrajaban. Llegados a la altura donde terminan los bosques de pino y comienza el reino de los álamos achaparrados, pudieron acampar y detenerse algunas semanas en espera de que la nieve desapareciera de las cumbres. Después escalaron las cimas. La muchacha se lamentaba con frecuencia y no pudiendo permanecer allí sola, sin encontrar un ser viviente, se decidió a seguir a los renos y al lapón.

En la cumbre más alta plantó el muchacho una tienda para su joven compañera, en el flanco de una pequeña pendiente llena de verdor, que descendía dulcemente hacia un riachuelo. Al llegar la tarde atrapaba a un reno hembra con un lazo, la ordeñaba y daba a beber la leche a su amiguita. Buscaba también la carne desecada y el queso hecho con leche de los renos, que las gentes de su raza habían ocultado el verano precedente. La muchacha se lamentaba siempre; pero el hijo del pueblo de las montañas se limitaba a sonreír y a tratarla con bondad.

Poco a poco fue ayudándole a ordeñar los renos y a encender el fuego para calentar la marmita, a traer agua y hacer queso. Disfrutaban de un tiempo espléndido. Hacía calor y no faltaban los alimentos. Juntos instalaban lazos para cazar pájaros, pescaban truchas en el torrente y cogían moras en las marismas.

Al acabar el verano descendieron con los renos hasta el límite de los abetos y los álamos, donde acamparon algún tiempo. Había llegado el momento de cercenar los cuernos de los renos. Cuando cayeron las primeras nevadas y los lagos comenzaron a helarse, descendieron más al este, al espeso bosque de abetos. El muchacho le enseñó los trabajos propios del invierno: torcer hilo con los tendones de los renos, preparar las pieles, hacer vestidos y calzado, fabricar peines y otros útiles con los cuernos, correr en esquíes y viajar en un trineo lapón arrastrado por renos. Cuando hubo pasado el negro invierno y volvió a lucir el sol, el muchacho anunció a la jovencita que podía acompañarla ya, hacia el sur, en busca de las gentes de su raza. Ella le miró con sus grandes ojos abiertos:

—¿Por qué quieres que me vaya? —le dijo—. ¿Acaso tienes prisa por quedarte solo con tus animales?

—Creí que tendrías ansias de reunirte con los tuyos.

—He vivido cerca de un año la vida del pueblo Samo y no me sería posible volver a donde están los míos para vivir en casas estrechas y cerradas, después de haber recorrido libremente durante tanto tiempo las montañas y los bosques. No me eches; déjame aquí. Tu manera de vivir es mejor que la mía.

La jovencita permaneció siempre al lado del lapón, sin sentir jamás la nostalgia de sus valles.

—Si tú Asa —terminó diciendo el muchacho— te quedaras un mes aquí, un mes solamente, ya no podrías marcharte.

Calló Aslak. Su padre Ola Serka, retiró la pipa de su boca y se levantó. El viejo Ola comprendía el sueco más de lo que le hubiera convenido confesar y comprendió cuanto había dicho su hijo. Ahora sabía ya como hablar a Jon Assarsson para comunicarle que su hija había venido a buscarle.

***

Ola Serka descendió hasta el lago y siguió las riberas hasta encontrar un hombre sentado sobre una piedra y con una caña de pescar en las manos. El pescador tenía los cabellos grises y el cuerpo encorvado. Sus ojos reflejaban cansancio y toda su persona daba la impresión de un ser desamparado e inerte. Tenía el aspecto de una persona que hubiera hecho un grande y excesivo esfuerzo para soportar una carga muy pesada o que hubiese tenido que resolver un problema harto difícil, y quedado maltrecho y agotado.

—Buena debe ser hoy la pesca, Jon, cuando no has abandonado la caña en toda la noche —díjole el lapón al saludarle.

Jon Assarsson se estremeció y levantó la cabeza. Sobre la hierba no había ni un pescado y el anzuelo no tenía el menor cebo. Al oírle se apresuró a retirar la caña y cebar el anzuelo. El lapón sentóse sobre la hierba, a su lado.

—Quisiera pedirte un consejo —comenzó diciendo Ola—. Tú sabes que yo tenía una hija que se me murió el año pasado y que me hace mucha falta.

—Ya lo sé —le interrumpió el pescador, cuyo rostro nublóse un instante, porque no gustaba oír hablar de niños muertos. Hablaba lapón muy corrientemente.

—Como no es cosa de que yo muera de pena, he pensado adoptar una jovencita. ¿Qué opinas tú?

—¿Y a mí qué me cuentas? —contestó Jon, evasivamente.

—Voy a contarte lo que sé de la jovencita que he pensado adoptar —respondió Ola.

Y refirió a Jon que dos niños, un muchacho y una muchacha, habían venido a Malmberg para buscar a su padre; que el muchacho había perdido la vida en un accidente y que la hermana le había querido enterrar con los mismos honores que si fuera una persona mayor. Ola contóle también de qué manera habló al director.

—¿Y es esa jovencita la que quieres adoptar? —preguntó el pescador.

—Sí —dijo el lapón—. Todos hemos llorado al oír contar su historia y hemos pensado que una niña semejante sería una hija muy buena para con sus padres.

Jon Assarsson no respondió; pero, transcurrido un momento y por no enojar a su amigo con su indiferencia, le preguntó:

—Pero ¿esa niña pertenece a tu pueblo?

—No —respondió el lapón—; no pertenece al pueblo Samo.

—Será, sin duda, la hija de uno de esos colonos que tienen la costumbre de vivir aquí, en el norte.

—No, viene de lejos, del sur —respondió Ola vivamente.

El pescador pareció interesarse más.

—En este caso no creo prudente que la adoptéis —le dijo—. No soportaría la vida en una tienda de campaña durante el invierno, si no ha sido criada para ello.

—Pero aquí encontraría buenos padres, hermanos y hermanas —contestó Ola obstinadamente—. Peor que tener frío es vivir abandonado en el mundo.

El pescador se resistía a la idea de que una niña sueca fuese recogida por los lapones.

—¿No has dicho —objetó— que tenía sus padres en Malmberg?

—El padre ha muerto —añadió el lapón con firme acento.

—¿Estás seguro, Ola?

—Naturalmente que sí —respondió el lapón con aire de gran convencimiento—. ¿Hubiera tenido necesidad de recorrer el país con su hermano, de haber vivido su padre? ¿Hubiéranse visto obligados a trabajar para ganarse el sustento, de haber tenido un padre capaz de trabajar para ellos? ¿Hubiera tenido necesidad la muchacha de ir a hablar con el director, si su padre hubiera vivido? ¿Estaría aquí sola, de tener padre, ahora que todo el pueblo Samo habla de ella con admiración? La misma muchacha cree que su padre vive; pero yo estoy convencido de que ha muerto.

El hombre de los ojos fatigados se volvió hacia Ola.

—¿Cómo se llama? —preguntó. El lapón reflexionó un instante.

—No me acuerdo. Ya se lo preguntaré; ahora está allá abajo, en mi choza.

—¡Cómo! ¿La has llevado a tu casa antes de saber si su padre, que no ha muerto, lo permite?

—¿Y a mí qué me importa su padre? De no haber muerto no se interesa por su hija, y esto debiera alegrarle, porque hay otro hombre que se preocupa por ella.

Él pescador arrojó su caña y se levantó. El lapón continuó diciendo:

—Creo que el padre debe ser uno de esos hombres perseguidos por la fatalidad y que no sirven para nada ni quieren trabajar. ¿Qué bien podría reportarle tal padre?

El pescador Comenzó a subir el ribazo.

—¿Adónde vas? —le preguntó el lapón.

—Quisiera ver a tu hija adoptiva. Ola.

—Muy bien; ven conmigo. Tengo la seguridad de que te parecerá buena la muchacha que he adoptado.

El sueco marchaba muy deprisa; poco después de haber echado a andar, le dijo Ola:

—Ya me acuerdo de su nombre: se llama Asa.

Jon apresuró el paso sin decir palabra. Ola Serka reía de satisfacción. Cuando estaban cerca del grupo de chozas, Ola añadió:

—Ha venido hasta estas tierras en busca de su padre; pero si no lo encuentra yo tendré mucho placer en adoptarla.

El sueco ya no andaba, corría.

—Ya sabía que le infundiría miedo la amenaza de adoptar a su hija —pensó el viejo Ola.

Cuando el hombre de Kirunvara que la víspera condujera a Asa a través del lago hasta el campamento lapón, regresó por la tarde a su punto de partida, llevóse en su barca a dos personas sentadas en el mismo banco y con las manos cogidas como para no separarse más: eran Jon Assarsson y su hija. Los dos parecían haber cambiado: Jon Assarsson se mostraba más erguido y parecía menos fatigado; sus ojos despedían un destello luminoso y miraban con aire de bondad, como si tras infinitos esfuerzos hubiera encontrado al fin la solución de un problema angustioso; y Asa, la guardadora de patos, no miraba ya en torno de ella con aquella atención y aquella prudencia que le eran peculiares y que la hacían aparecer como una vieja. Tenía en quien apoyarse y esto hacíala volver a la niñez.