XXVI.

LA HERENCIA

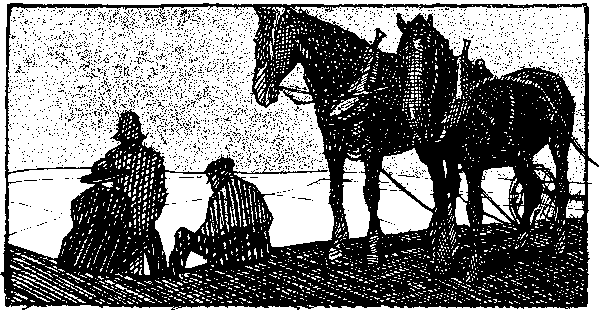

CUANDO LOS PATOS silvestres dieron por terminada la ayuda que podían prestar a Asa y Mats, emprendieron su vuelo hacia el norte hasta llegar a Vastmanlandia, donde descendieron en medio de un gran prado para comer y descansar. El pequeño Nils también sentía hambre; pero no acertaba a ver como podría saciarla. Dirigía su mirada a todos lados hasta que descubrió dos hombres que araban un poco más allá. De pronto terminaron su trabajo y se sentaron para almorzar. El chicuelo dirigióse hacia ellos esperanzado de recoger algunas migajas o de que le dieran algún pedazo de pan cuando ya hubiesen terminado.

Junto al campo pasaba un camino por el que avanzaba un viejo, el cual, al ver a los dos labradores les dijo:

—Yo también iba a almorzar.

Y sacando de su saco un pedazo de pan con manteca, se sentó próximo a ellos, añadiendo:

—Es más grato comer en compañía que hacerlo uno solo, sentado al borde de un camino.

Al punto entraron en conversación, refiriendo el anciano que había trabajado en las minas de Norberga; pero que ahora, ya en plena vejez, no podía dedicarse a aquellos trabajos pesados y que tenía una hija casada en aquella comarca, a la que había visitado, rogándole ésta que se quedase con ella, si bien no pudo conseguirlo porque él quería volver a su tierra.

—¿Es que no crees que podrías encontrarte aquí tan bien como pudieras estar en Norberga? —le preguntó uno de sus oyentes.

—¿Crees que yo podría vivir en un llano como éste?

Y en buena amistad comenzaron a alabar unos y otros las excelencias de la tierra que habitaban. No quiso el viejo dejarse convencer y para evidenciarles la razón que le asistía les refirió un cuento que él había oído a los viejos siendo niño.

Hace muchos años, muchos, vivía aquí, en Esmalandia, una señora de familia de gigantes, que era propietaria de todos estos terrenos. Lo pasaba, claro está, perfectamente bien; pero no sabía cómo podría repartir la herencia entre sus tres hijos de un modo equitativo. Y dividió sus tierras en tres partes.

La primera era de cultivo y abundante en cereales; la otra era propia para pastoreo con sus llanuras, los lagos y ríos qué desembocaban en el mar después de formar grandes islotes.

A los hermanos parecióles bien esta división.

—He procurado —decía la madre— hacerla lo mejor posible; pero ahora llegamos a un punto que me preocupa, porque habiendo repartido la parte más provechosa de la herencia, sólo me restan para formar la tercera, bosques y montañas, y temo que aquel a quien pueda corresponder esta última parte, pueda conocer la pobreza y mirar con disgusto a sus otros hermanos. Sé —continuó diciendo la madre— que este tercer lote no puede compararse con los otros, y si yo no fuese tan vieja me esforzaría en modificar este reparto; pero a mi edad esto es imposible, y ahora que mi vida se acaba me encuentro intranquila y malhumorada porque no sé a quién dar esta parte tan inferior. Los tres habéis sido buenos hijos para mí y no quiero ser injusta con ninguno de vosotros.

Viendo las grandes preocupaciones de la madre, el hijo menor, que era quien más la quería, díjole un día:

—No te apures, madre: yo me quedo con la peor parte. Yo me conformo con lo que sea, porque lo primero que deseo es verte contenta.

Y como los otros dos lotes eran igualmente buenos, quedó la pobre vieja tranquila y dispuesta a bien morir, si bien pudo apreciar que el hijo menor era quien más la quería y le prometió tener siempre presente la prueba de cariño que le había dado.

Muerta la madre tomó cada cual posesión de su terreno. El hijo menor se encontró con tierras incultas, con montañas rocosas, si bien no tardó en comprender que su madre no le había olvidado, porque en aquellos montes desolados encontró minerales de hierro y hasta de plata y cobre, con lo cual llego después de ponerlo todo en explotación, a ser más rico que sus hermanos.

Y como aquellos montes, con sus rincones abruptos y sus hondas cañadas, eran también muy hermosos, vivió feliz bendiciendo a su madre.