VII

I giorni di agosto. Il mito dell’entusiasmo di guerra

Due volontari

Un tempo la storiografia riteneva assiomatico che i popoli d’Europa avessero salutato lo scoppio della guerra con un fervido entusiasmo patriottico. Il brano seguente può essere considerato un tipico esempio delle testimonianze che vengono di solito citate per corroborare questa tesi:

Il conflitto scoppiato nel 1914 non fu imposto alle masse – no, in nome di Dio – fu voluto dal popolo intero.

Il popolo volle porre fine all’incertezza generale. Solo così si può capire perché due milioni di uomini e ragazzi tedeschi si siano raccolti dietro la propria bandiera per la più ardua di tutte le lotte, disposti a difenderla fino all’ultima goccia di sangue.

Per me, quelle ore furono come una liberazione dalle penose sensazioni della mia giovinezza. Ancor oggi non mi vergogno a confessare che, sopraffatto da un tempestoso entusiasmo, caddi in ginocchio e ringraziai il Cielo col cuore traboccante per avermi concesso la grande fortuna di vivere in quest’epoca.

Era cominciata una lotta per la libertà, la più grandiosa che la terra avesse mai visto ... La stragrande maggioranza della nazione era ormai stanca da lungo tempo dell’eterna incertezza della situazione ... Anch’io ero uno di questi milioni ... Il mio cuore, come quello di altri milioni, traboccava di gioia e di orgoglio ...

Per me ... in quel momento iniziò l’epoca più straordinaria e indimenticabile della mia esistenza terrena. Di fronte agli eventi di questa lotta gigantesca, tutto il passato sprofondava nel vuoto più assoluto ... All’epoca una sola preoccupazione mi tormentava, così come tormentava molti altri: non avremmo raggiunto il fronte troppo tardi? 1

È difficile credere che il sentimento provato da Adolf Hitler potesse essere così generalizzato come lui stesso sosteneva. Il poco che sappiamo della sua carriera militare nell’esercito bavarese conferma che non era un tipico volontario; i suoi camerati lo consideravano un individuo piuttosto sgradevole, privo di senso dell’umorismo e pedantemente patriottico. Sappiamo anche che disapprovò severamente le «tregue natalizie» non ufficiali del 1914-1915. 2

Si confronti il precedente resoconto retrospettivo di Hitler sul suo servizio di volontario con quello che Harry Finch, un giardiniere inglese, annotò all’epoca sul proprio diario:

1915. Martedì 12 gennaio. Questa mattina sono andato a Hastings all’ufficio reclutamento di Havelock Road e mi sono arruolato nell’esercito di Kitchener per prestare servizio in guerra. Ho superato la visita medica e sono stato assegnato alla 1 a compagnia, 12º battaglione del Royal Sussex Regiment (2º South Downs). Sono tornato a casa con l’ordine di presentarmi al mio battaglione a Bexhill il 18 di questo mese. L’ufficio reclutamento era pieno di gente che voleva arruolarsi.

Lunedì 18 gennaio. Oggi mi sono presentato a rapporto dal sergente maggiore della compagnia a Down Schools, Bexhill. Mi hanno dato un pagliericcio e tre coperte. La mia prima impressione è stata che il linguaggio della camerata fosse un po’ troppo focoso. Il letto mi è sembrato piuttosto duro e non ho dormito molto. Ovviamente, essendo una recluta, mi son trovato con la branda disfatta. 3

Questo confronto non vuole assolutamente suggerire una differenza di carattere nazionale. Sebbene gli storici della cultura abbiano cercato ripetutamente di individuare una differenza nel modo in cui tedeschi e britannici reagirono allo scoppio della guerra, 4 nelle prossime pagine cercheremo di dimostrare che ci furono risposte molto diverse in tutti i paesi belligeranti. La differenza tra Hitler e Finch – il quale, detto per inciso, ebbe una carriera bellica migliore di quella di Hitler, arrivando fino al grado di sergente – era di carattere personale e non nazionale.

Masse e impotenza

Naturalmente l’entusiasmo non mancò. Possiamo considerare con sospetto la testimonianza di Hitler, ma ci sono molti altri testimoni più affidabili. In uno scritto del 1945, il grande storico liberale Friedrich Meinecke riecheggiò i ricordi di Hitler: «Per tutti coloro che la provarono, l’esaltazione [Ehrebung] dei giorni d’agosto del 1914 appartiene ai ricordi più indimenticabili ... Tutte le divisioni che spaccavano il popolo tedesco sparirono immediatamente di fronte al pericolo comune». 5 All’epoca, Meinecke si era persino affrettato a pubblicare un libro sul tema dell’«esaltazione tedesca». 6

In pratica, esaltazione significava grandi masse di gente. 7 Il racconto di Hitler in Mein Kampf è corroborato in modo memorabile dalla foto di una vasta folla riunita nella Odeonsplatz di Monaco di Baviera, in cui si può scorgere il suo volto estasiato. A Vienna, Stefan Zweig, trovatosi in mezzo a una marea di patrioti, fu travolto dall’entusiasmo; e Josef Redlich rimase molto colpito quando vide degli operai manifestare a favore della guerra contro la Serbia il 26 luglio. 8 La sera precedente si erano svolte le prime manifestazioni nazionaliste a Berlino, poi ripetute il giorno seguente. 9 Ad Amburgo una folla analoga si riunì dal 25 luglio in poi all’Allster Pavilion sulla Jungfernstieg. 10 Quest’atmosfera si protrasse per i primi mesi di guerra, mentre treni ornati di fiori partivano per il fronte e grandi folle si riunivano davanti al palazzo della Borsa per festeggiare la vittoria di Tannenberg. 11 In La commedia di Charleroi, l’eroe di Pierre Drieu la Rochelle descrive la piacevole sensazione di trovarsi in mezzo a una folla del genere a Parigi: «Ero nel mezzo di tutto questo, esultante nel mio anonimato». 12 E.C. Powell, un impiegato di banca di diciassette anni, ricordava di essere rientrato a Londra il 3 agosto da una gita a Chilterns e di avere trovato la città «in uno stato di isteria. Un gigantesco corteo occupava tutta la strada, e tutti sventolavano bandiere cantando canzoni patriottiche. Fummo trascinati anche noi ... infiammati dalla medesima isteria». 13 Era, come ricordò Lloyd George, «una scena d’entusiasmo che non aveva precedenti nei tempi recenti». 14

Anche chi non provava questo entusiasmo commentò il fenomeno (e allo stesso Lloyd George non piacque particolarmente essere acclamato da una «folla nazionalista» che ricordava moltissimo quella che aveva celebrato la liberazione di Mafeking durante la guerra boera). La raffigurazione della folla viennese data da Karl Kraus è profondamente cinica – ci vuole l’immaginazione di un giornalista per trasformare delle bande di xenofobi ubriachi in un raduno patriottico – ma non nega che quella folla esistesse. 15 Elias Canetti ricordava di essere stato salvato a fatica da una simile folla il 1º agosto, quando fu sentito cantare, insieme a suo fratello, God Save the King (una banda militare aveva cominciato a suonare l’originale inno tedesco). 16 Persino il leader socialdemocratico Friedrich Ebert non poté negare che l’umore dei riservisti stipati sui treni dopo la mobilitazione fosse «fiducioso» e che le folle che li salutavano al loro passaggio fossero piene di «grande entusiasmo». 17 Bertrand Russell vide «le folle acclamanti nei pressi di Trafalgar Square» e si accorse «con grande orrore che l’uomo e la donna comuni erano felici di fronte alla prospettiva della guerra». 18 Anche William Beveridge vide le masse «accalcarsi in mezzo alla strada, appoggiate alle balaustra davanti alle Camere del parlamento e sedute in fila alla base della colonna di Nelson». 19

Durante la crisi di luglio i politici – soprattutto in Gran Bretagna – fecero spesso riferimento all’«opinione pubblica». Il 25 luglio 1914 Grey disse all’ambasciatore britannico in Russia che «l’opinione pubblica non avrebbe approvato che si entrasse in guerra per una questione sulla Serbia», giudizio ripetuto da Francis Bertie a Parigi. 20 Sei giorni dopo Joseph Pease annotò sul suo diario la conclusione raggiunta dal gabinetto, ossia che «l’opinione pubblica non ci permetterebbe di appoggiare la Francia», anche se «una violazione del Belgio potrebbe farle cambiare parere», una dichiarazione, questa, che Grey comunicò solennemente all’ambasciatore tedesco Lichnowsky. 21 «L’opinione pubblica britannica», riferì Jules Cambon a Parigi, «ha un ruolo talmente importante in ciò che sta accadendo» che si sarebbe dovuto fare ogni sforzo possibile per evitare di mobilitarsi prima della Germania. 22 In seguito, nel 1915, Grey osservò che «una delle sue sensazioni più forti» a proposito degli eventi di luglio e agosto dell’anno precedente era stata quella di «non avere [avuto] il potere di decidere la linea politica da seguire, e di essere [stato] semplicemente il portavoce dell’Inghilterra». 23 Se l’opinione pubblica era così entusiasta come parrebbero indicare le numerose descrizioni della folla, le varie decisioni di entrare in guerra comincerebbero ad apparire meno evitabili di quanto è stato sostenuto nel capitolo precedente.

Eppure, un numero crescente di testimonianze circoscrive o addirittura confuta la tesi della bellicosità di massa. Le folle c’erano senz’altro, ma descrivere il loro umore semplicisticamente come «entusiasmo» o «euforia» è fuorviante. In quelle circostanze, sensazioni di ansia, panico e persino di religiosità millenarista furono reazioni altrettanto comuni allo scoppio della guerra.

Colpisce che persino i politici e i generali che diedero inizio al conflitto non provassero un grande entusiasmo bellico. Abbiamo già visto quanto fossero pessimisti Bethmann Hollweg e Moltke, per non parlare di Guglielmo II. In effetti, Moltke era letteralmente sull’orlo del collasso nervoso persino quando l’offensiva tedesca era ormai stata lanciata. Quando, il 4 agosto, il ministro degli Esteri Jagow ricevette la notizia della dichiarazione di guerra dell’Inghilterra, «i suoi tratti», come ricorda un testimone, «assunsero un’espressione di angoscia». 24 La sera precedente, Grey aveva paragonato la guerra a delle «luci che si spegnevano in tutta l’Europa», confidando a un amico: «Non le vedremo mai più accendersi in vita nostra»: l’epitaffio di un’epoca. 25 Quello stesso pomeriggio, nel suo ufficio alla Camera dei Comuni, Asquith e sua moglie «non riuscirono a parlare per le lacrime» dopo che lui le aveva detto semplicemente: «È finita». 26 Churchill fu l’eccezione. Il 22 febbraio 1915 disse a Violet Asquith: «Penso che dovrei essere maledetto, perché io amo questa guerra. So che in ogni istante schiaccia e distrugge le vite di migliaia di uomini, ma non posso farci nulla: me ne godo ogni istante». 27 Ma Churchill era in fondo un incurabile ottimista, che non smise mai di credere che c’era un modo facile di vincere la guerra. Sua moglie, chiaramente, non ne condivideva l’entusiasmo. 28

Non c’è quasi bisogno di dire che molti membri di organizzazioni socialiste e pacifiste consideravano con orrore lo scoppio della guerra, una questione non da poco se si tiene conto dei notevoli successi elettorali ottenuti dai socialisti prima del 1914 (si veda supra, cap. I). Naturalmente, i partiti socialisti e i sindacati dei paesi europei non riuscirono affatto a fermare il conflitto: dopo innumerevoli dibattiti e risoluzioni, allo scoppio della guerra la Seconda Internazionale si dissolse sostanzialmente nelle sue componenti nazionali. I fautori di uno sciopero generale contro il militarismo si ritrovarono scavalcati dagli appelli ad appoggiare una guerra che tutti i governi belligeranti erano riusciti in qualche modo a presentare come difensiva. Il caso del Partito socialdemocratico tedesco è il più noto, ma anche il Partito laburista britannico si comportò più o meno allo stesso modo.

Per la maggior parte del mese di luglio il principale giornale della SPD, «Vorwärts», manifestò serie riserve sulla politica austriaca nei confronti della Serbia, esortando il governo a trovare un «accordo» con la Gran Bretagna e la Francia. 29 I leader del partito si sentirono così esposti che due di loro, Ebert e Otto Braun, il 30 luglio partirono alla volta della Svizzera come precauzione nel caso in cui il governo avesse deciso di agire contro il partito. Ma il giorno prima Ebert e i suoi colleghi avevano assicurato il governo che «non era stata pianificata nessuna azione (scioperi generali o di settore, sabotaggi ecc.) né si doveva temerla». Il 4 agosto un certo numero di deputati della SPD – in particolare il revisionista Eduard David – furono visti applaudire il discorso di Bethmann Hollweg al Reichstag. Nel complesso, solo quattordici deputati socialdemocratici su centodieci si opposero nel voto parlamentare per la guerra (tra i quali anche il più tenace oppositore del militarismo, Karl Liebknecht, che solo due settimane prima aveva tenuto un discorso molto apprezzato – in francese – di fronte a circa diecimila socialisti francesi a Condésur-Escaut). 30 Nove giorni dopo Ebert annotò fiducioso nel suo diario la falsa affermazione del governo secondo la quale Francia e Italia avevano cominciato a mobilitarsi contro la Germania già dal 23 luglio. 31 Come la maggior parte dei leader della SPD, Ebert aveva accettato la linea del governo, vale a dire che la guerra fosse necessaria per difendere la Germania dall’aggressione dell’autocratica Russia – der Krieg gegen Zarismus –, e aveva afferrato il ramo d’ulivo della «pace interna» (Burgfrieden), offerto da Bethmann Hollweg nella speranza di promuovere l’agenda riformista non ufficiale dei socialdemocratici. 32 Esattamente allo stesso modo Arthur Henderson – che, nell’agosto del 1914, aveva scritto insieme a Keir Hardie un appassionato Appeal to the Working Class contro la guerra – entrò nel governo Asquith come ministro dell’Istruzione nel maggio del 1915, insieme ad altri due deputati laburisti che accettarono dicasteri di minore importanza.

E tuttavia, gli esponenti della sinistra che continuavano a opporsi alla guerra malgrado tutti i discorsi sull’unità nazionale erano ben più che un’insignificante minoranza. È difficile credere che «migliaia di operai», che il 29 luglio, a Berlino, avevano «partecipato ai comizi e dimostrato per le strade contro la guerra e per la pace», fossero scomparsi in una nuvola di fumo appena una settimana più tardi: facevano parte di quel quasi mezzo milione di persone che negli ultimi giorni di luglio avevano partecipato in Germania a manifestazioni contro la guerra. 33 Lo stesso vale per i diecimila socialisti parigini che avevano assistito al discorso di Liebknecht il 13 luglio. 34 I socialisti tedeschi che in agosto avevano dissentito dalla linea del partito godevano di un certo appoggio popolare, che si dimostrò sorprendentemente solido di fronte alle vessazioni ufficiali. Quando, nel 1915, Liebknecht e i suoi compagni fondarono l’«Internationale» – un giornale schierato contro la guerra –, riuscirono a vendere cinquemila copie prima che lo Stato intervenisse per confiscare le restanti quattromila. 35 Anche in Gran Bretagna il Partito laburista indipendente (Indipendent Labour Party, ILP) godeva di un appoggio modesto ma impegnato, soprattutto in Scozia, dove leader come James Maxton sembravano provare gusto a scontrarsi con le autorità, persino a rischio di finire in prigione. La posizione di Maxton è probabilmente illustrata nel modo migliore da una canzoncina contro la guerra scritta da lui stesso:

Oh, mi chiamo Henry Dubb

e in guerra non ci andrò

perché proprio non so

per che motivo combattano.

Al diavolo il Kaiser

al diavolo lo zar

al diavolo Lord Derby

e pure GR [Georgius Rex]. 36

L’umorismo era in effetti una della carte migliori della sinistra. Già il 30 luglio 1914 il giornale socialista «Herald» pubblicò un racconto breve di J.C. Clark, in cui si immaginava come uno storico che scrivesse nel 1920 avrebbe potuto descrivere la guerra che stava per iniziare:

Le forze britanniche d’oltremare furono spazzate via fino all’ultimo uomo a Bois-le-Duc ... Centomila tedeschi caddero in una trappola vicino a Cracovia e solo un decimo di essi sopravvisse per raccontare quel che era avvenuto ... In ogni paese le riserve alimentari si esaurirono ... Milioni di persone morirono di fame, torture e incendi ... Scoppiarono sollevazioni in ogni capitale e la Peste Nera imperversò per l’Europa da est a ovest.

Per non lasciare spazio alla pur minima ambiguità, lo stesso giorno il quotidiano pubblicò un editoriale in cui si poteva leggere: «Urrà per la guerra! ... Urrà per il sangue e le viscere, per i polmoni perforati dalle pallottole, per le madri piangenti e i bambini senza padre, per la morte, le malattie all’estero e l’indigenza in patria». 37

All’interno dello stesso Partito laburista Ramsay MacDonald era tra quanti si opposero apertamente alla guerra alla Camera dei Comuni dopo il discorso pronunciato da Grey il 3 agosto. Il ministro degli Esteri, dichiarò MacDonald, «non mi ha convinto» sul fatto che «il paese sia in pericolo». E liquidò il richiamo di Grey all’onore del paese: «Nessun crimine è mai stato commesso da statisti di tal genere senza che questi medesimi statisti abbiano fatto ricorso al senso dell’onore della loro nazione. Abbiamo combattuto la guerra di Crimea per l’onore. Ci siamo precipitati in Sudafrica per l’onore». Né MacDonald fu sensibile al fatto che la guerra si dovesse combattere a difesa del Belgio (anche se in questo caso la sua argomentazione era alquanto contorta):

Se il molto onorevole Gentiluomo potesse venire da noi a dire che una piccola nazione europea come il Belgio si trova in pericolo e ci potesse assicurare che circoscriverà il conflitto a questo problema, noi lo appoggeremmo. [Ma] a cosa serve parlare di accorrere in aiuto del Belgio quando ... vi state per impegnare in una guerra di tutta l’Europa.

Poi MacDonald criticò, con una certa efficacia, la politica delle intese di Grey:

Il molto onorevole signor Grey non dice nulla sulla Russia. Ma noi vogliamo saperlo. Vogliamo scoprire che cosa succederà, quando tutto sarà finito, al potere della Russia in Europa ... Per quanto riguarda la Francia, dichiariamo solennemente e definitivamente che nessuna amicizia del genere descritto dal molto onorevole signor Grey tra una nazione e un’altra potrebbe mai giustificare l’entrata in guerra di una di esse a favore dell’altra.

Il 5 agosto, dopo la dichiarazione di guerra alla Germania, MacDonald riuscì addirittura a far approvare dall’esecutivo nazionale del suo partito una risoluzione in cui si condannava l’operato di Grey e si ribadiva il desiderio del movimento laburista «di assicurare la pace fin dal primissimo momento». Anche se non riuscì a convincere i deputati parlamentari del suo partito – lo stesso giorno votarono a favore dei crediti di guerra – i suoi attacchi contro Grey furono applauditi dai membri dell’ILP. 38

Si devono però menzionare anche gli oppositori non socialisti della guerra. In Germania la Lega della nuova patria fu fondata nell’autunno del 1914 per prendere il posto dell’ormai indebolita Associazione pacifista. I pacifisti tedeschi facevano anche parte dell’Organizzazione centrale paneuropea per una pace duratura, che si riuniva in territorio neutrale. 39 In Gran Bretagna furono creati nel luglio del 1914 due gruppo contrari all’intervento: la Lega britannica della neutralità, fondata da Norman Angell e altre personalità di spicco, e la Commissione britannica per la neutralità, tra i cui membri figurava John A. Hobson. 40 Quest’ultimo il 3 agosto pubblicò una lettera in cui descriveva la Germania come un paese «incuneato tra Stati ostili, altamente civilizzato» e «razzialmente alleato» della Gran Bretagna. 41 In seguito si formarono il Comitato per fermare la guerra e l’Associazione per il no alla coscrizione. Nel suo caratteristico modo, George Bernard Shaw, come abbiamo visto, era contrario alla guerra per motivi non molto diversi da quelli sostenuti da questi gruppi radicali (nel senso generico del termine). 42

Di tenore diverso era l’opposizione alla guerra di quel circolo di intellettuali piuttosto narcisisti noti come il «gruppo di Bloomsbury». Lytton Strachey, Duncan Grant, David Garnett, Gerald Shove, Edward Morgan Forster e Adrian Stephen, il fratello di Virginia Woolf: quasi tutti gli uomini del gruppo di Bloomsbury erano obiettori di coscienza (sebbene solo Shove fosse un vero pacifista). Le loro opinioni, snobisticamente libertarie, sono riassunte in modo mirabile nella lettera che Grant scrisse al padre:

Non ho mai preso in considerazione la possibilità di una grande guerra europea. Sembrava una cosa assolutamente folle per un popolo civilizzato ... Ho cominciato a comprendere che i nemici non erano confuse masse di popoli stranieri, bensì la massa popolare nel proprio paese e la massa popolare nel paese nemico, e che gli amici erano gente con idee proprie che si poteva incontrare in qualsiasi paese si visitasse. Lo penso tuttora, così come continuo a pensare che la guerra sia una pazzia assoluta. 43

Per Clive Bell e Lady Ottoline Morrell la guerra era – per citare le parole di Virginia Woolf – «la fine della civiltà», che rendeva «vano il resto della nostra vita». L’articolo di Bell Peace at Once (1915) sosteneva semplicemente (e non senza ragione) che la guerra avrebbe ridotto nel complesso la felicità umana: «Con il nostro lavoro potremo comprarci cibo di peggiore qualità, vacanze più brevi, appartamenti più piccoli, meno divertimenti, meno comodità; insomma, meno benessere di quanto ci permetteva una volta». 44

Piuttosto diverse erano le argomentazioni contro la guerra che si potevano ascoltare nelle università europee. A Vienna Sigmund Freud – dopo un breve momento di patriottismo, come ammise lui stesso – attaccò lo «Stato guerriero» per «essersi permesso tali e tanti misfatti, tali e tanti atti di violenza da rendere disgraziato ogni singolo uomo». 45 A Berlino Albert Einstein e il fisico Georg Friedrich Nicolai, autore di Die Biologie des Krieges (La biologia della guerra), furono tra i firmatari di un «Manifesto agli europei», scritto in risposta a un enfatico appello probellico «Al mondo della cultura» sottoscritto da novantatré intellettuali (si veda infra, cap. VIII). Walther Schücking, professore di diritto a Marburgo e uno tra i più importanti pacifisti tedeschi, sostenne durante tutto il corso della guerra la necessità di un sistema di relazioni internazionali fondato sul diritto e l’arbitrato e non sui conflitti militari. 46 A Parigi il musicologo Romain Rolland definì la guerra «il collasso della civiltà ... la più immane catastrofe della storia ... la rovina delle nostre più sacre speranze nella fratellanza degli uomini». 47 Ben noto è il coinvolgimento del filosofo di Cambridge Bertrand Russell nell’Unione per il controllo democratico (UDC) e nell’Associazione per il no alla coscrizione: secondo Russell, Grey era un «guerrafondaio» e la guerra il risultato dell’incapacità di perseguire una razionale politica di appeasement nei confronti della Germania. 48 Certo, Russell era una figura isolata a Cambridge; anzi, il suo coinvolgimento nell’UDC gli costò un incarico al Trinity College. D’altra parte, l’entusiasmo per la guerra non era affatto il sentimento dominante. Il professor Joseph John Thomson fu tra coloro che si opposero pubblicamente all’intervento britannico nel 1914, così come lo storico Frederick John Foakes-Jackson, uno dei firmatari della «Protesta degli studiosi» del 1º agosto. Un altro storico (anche se non più impiegato a Cambridge) che si oppose pubblicamente alla «partecipazione dell’Inghilterra al crimine europeo» fu George Macaulay Trevelyan. 49 Pochi professori furono sin dall’inizio accaniti germanofobi come Henry Jackson del Trinity College. Il padre di John Maynard Keynes, Neville, rappresentò nel modo forse più tipico l’umore di Cambridge, passando il tempo a giocare sconsolatamente a golf per scacciare il pensiero di «questa terribile guerra». 50 Alla London School of Economics Graham Wallas fece parte del Comitato per la neutralità britannica. Senza dubbio, molti dei primi oppositori all’intervento – compresi Wallas e George M. Trevelyan – cambiarono parere dopo il 4 agosto. 51 In una lettera del 13 agosto August Trevelyan accolse la tesi secondo la quale «la spaventosa lotta che si sta combattendo serve a salvare l’Inghilterra, il Belgio e la Francia dagli Junker e a preservare dal collasso la nostra civiltà isolana, con il suo delicato tessuto». 52 Questo non era certo entusiasmo per la guerra; piuttosto rispecchiava il richiamo esercitato dalla questione belga su una mente profondamente legata alla tradizione liberale del XIX secolo.

Meno note sono le espressioni di sentimenti contro la guerra nella più conservatrice Oxford. Due professori di Oxford firmarono la «Protesta degli studiosi contro la guerra con la Germania» pubblicata in forma di lettera sul «Times» il 1º agosto, nella quale si dichiarava:

Consideriamo la Germania una nazione guida nel campo delle arti e delle scienze e tutti noi abbiamo imparato e continuiamo a imparare dagli studiosi tedeschi. La guerra contro la Germania nell’interesse della Serbia e della Russia sarà un peccato contro la civiltà ... Ci consideriamo giustificati a protestare contro l’essere trascinati in un conflitto con una nazione così simile alla nostra e con la quale abbiamo così tanto in comune. 53

Questo giudizio fu appoggiato nientemeno che dal vicerettore del Christ Church College T.B. Strong nella sua prolusione per l’inizio del trimestre autunnale del 1914, in cui definì la Germania «la potenza europea con la quale abbiamo la più stretta affinità». L’«Oxford Magazine» rese omaggio agli oxoniani tedeschi rimasti uccisi nel conflitto, e nel gennaio del 1915 pubblicò una lettera di Kurt Hahn, ex allievo del Christ Church, in cui la colpa della guerra veniva attribuita alla politica estera di Grey. Senza dubbio, gli storici oxoniani ebbero un ruolo di primo piano nella propaganda antitedesca (si veda il prossimo capitolo) e la rivista studentesca «Varsity» adottò un tono sempre più germanofobo man mano che la guerra si protraeva. Ma oltre un centinaio di persone firmarono una lettera di protesta contro i continui assalti della rivista nei confronti del professore di tedesco H.G. Fiedler (culminati nella richiesta di boicottare gli esami di tedesco). 54 C’era forse una nota di ironia nel discorso pronunciato dal vicerettore nel 1916, nel quale dichiarò che da quel momento in poi Oxford «avrebbe proseguito secondo le proprie linee e non avrebbe cercato di importare nel proprio sistema i metodi e la rigidità dei tedeschi»; in realtà, fu proprio durante la guerra che venne introdotto il dottorato, in consapevole imitazione del sistema postlaurea tedesco. 55 E fino al marzo del 1916 i fiduciari delle Rodhes Scolarships non cedettero alle pressioni di chi voleva interrompere l’erogazione di borse di studio per gli studenti tedeschi. 56 L’atmosfera di «più dispiacere che rabbia» fu colta magnificamente da Henry Stuart Jones, un professore del Trinity College, in una lettera pubblicata su un quotidiano del Nord:

Non sono da meno di Norman Angell o di chiunque altro nel mio disprezzo per la guerra; ma quando costui ci dice che la Germania, in occasione di una precedente crisi, evitò di provocare ostilità per timore di disordini in Alsazia-Lorena e preannunzia che, se avesse acquisito Rotterdam, Anversa e Dunkerque, la Germania sarebbe stata costretta a rinunciare all’aggressione dalla difficoltà di governare le popolazioni assoggettate, ci si domanda se si debba ridere o piangere di fronte a questa abissale idiozia. 57

Si deve inoltre sottolineare che molti liberali di tendenze sinistrorse diedero il proprio appoggio allo sforzo bellico, ma senza il benché minimo entusiasmo. William Beveridge e John Maynard Keynes profusero il massimo impegno al servizio dell’economia bellica britannica per tutto il corso della guerra, ma in privato la consideravano entrambi un errore. Il 3 agosto Beveridge disse a sua madre che, sebbene

sembri necessario e in un certo senso un nostro dovere, per me andare in guerra contro la Germania insieme ai francesi e ai russi è del tutto privo di senso. Posso solo sperare che, se entreremo in guerra, comprenderemo, e che anche i tedeschi comprenderanno, che non nutriamo alcun rancore e che saremo sempre disposti a fare la pace il più presto possibile. 58

Due settimane più tardi scrisse disperato:

Detesto il mio lavoro ... tutto quello cui sto lavorando verrà inghiottito nel militarismo nei prossimi dieci anni, e sarò troppo occupato per riuscire a prendere parte ai nuovi movimenti per il disarmo che potranno nascere da questa guerra. 59

Keynes cercò invano di convincere il fratello Geoffrey e il suo amico ungherese Ferenc Békássy a non arruolarsi. Quando il suo amico Freddie Hardman fu ucciso alla fine di ottobre del 1914, scrisse a Duncan Grant: «Mi fa sentire amaramente infelice e voglio che la guerra finisca al più presto, praticamente a qualsiasi costo. Non riesco a sopportare che sia morto». 60 Poi la morte di Rupert Brooke, un altro amico di Cambridge, e quella di Békássy aumentarono ulteriormente la sua angoscia. 61 Nel febbraio del 1916, pur essendo esente dal servizio attivo grazie al suo «lavoro di importanza nazionale» al ministero del Tesoro, Keynes insistette per fare domanda di esenzione per obiezione di coscienza alla guerra. Il 4 gennaio disse a Ottoline Morrell che avrebbe desiderato «uno sciopero generale e un’autentica sollevazione per dare una lezione ... a quei sanguinari che ci esasperano e ci umiliano». E nel dicembre del 1917 disse a Duncan Grant: «Lavoro per un governo che disprezzo e per scopi che ritengo criminali». 62

Persino quanti si erano offerti volontari non nascondevano le loro critiche nei confronti della politica di guerra. Il 3 agosto quel leggendario fautore della guerra, l’ex missionario, insegnante di scuola e poeta Rupert Brooke si lamentò così:

Sta andando tutto al contrario. Voglio che la Germania faccia a pezzi la Russia, e che poi la Francia sconfigga la Germania. E invece, temo che la Germania infligga una terribile sconfitta alla Francia e che poi sia spazzata via dalla Russia ... La Prussia è un demonio [ma] la Russia significa la fine dell’Europa e di ogni decenza. Suppongo che il futuro sarà un impero slavo, di estensione mondiale, dispotico e folle. 63

Questa ambivalenza nei confronti dell’alleato orientale della Gran Bretagna era percepita anche dai ministri del governo. «Sono assolutamente contrario a condurre una guerra di conquista per annientare la Germania a beneficio della Russia», scrisse Lloyd George a sua moglie l’11 agosto. «Sconfiggere gli Junker ma non fare la guerra al popolo tedesco ecc. Non intendo sacrificare ... il mio ragazzo per questo.» 64

Si potrebbe dire che queste erano le opinioni dell’élite più colta ed esclusiva. Ma se si scorrono i giornali britannici del 1914 (specialmente la pagina delle lettere) si scopre che menti meno elevate la pensavano sostanzialmente nello stesso modo. Il 3 agosto 1914 un certo signor A. Simpson scrisse allo «Yorkshire Post»:

E ora veniamo all’Inghilterra e alla Germania. Non dovrebbe esserci nessuna guerra fra di noi. I nostri legami commerciali, culturali e religiosi sono troppo stretti e profondi per permettere una cosa simile ... I tedeschi hanno intelligenza, forza morale e una solida potenza. Nessun tipo di alleanza europea è in grado di impedire che la Germania ottenga una forza e una potenza ancora maggiori. Anche se fosse sconfitta quest’anno o in quello successivo (o in qualsiasi altro momento) dall’Inghilterra, la Francia e la Russia, si ritirerebbe in se stessa, scaverebbe nelle proprie fondamenta e, con il potere che ha in sé e l’intensità con cui persegue i suoi scopi, alla fine riemergerebbe e il futuro dell’Europa sarebbe suo ... La Russia è il simbolo della forza bruta, qualsiasi dominio da essa esercitato sugli affari europei sarebbe un regresso per tutti gli ideali di umanità. 65

Tale russofobia riecheggiava anche in un sermone del rettore del St. Mary’s di Newmarket, il quale denunciava «il governo della Russia come il più orribile e il più barbaro del mondo». 66 Il 5 agosto – ma ormai era troppo tardi – il «Barrow Guardian» pubblicò una lettera di un certo C.R. Buxton, che esortava «i liberali ad attenersi ai loro principi e mantenere la giusta direzione di marcia. La stampa conservatrice sta cercando di spingerci in una guerra per la quale non abbiamo alcun interesse». 67

Quanto devono essere presi sul serio gli oppositori della guerra, senza dubbio una piccola minoranza? I governi li prendevano piuttosto seriamente. Sulla base della legge prussiana sullo stato d’assedio, del 1851 (applicata in tutto il Reich, tranne in Baviera, ed entrata in vigore allo scoppio della guerra), in Germania vennero perseguitati sistematicamente i socialisti indipendenti e i pacifisti. Alla Società della pace fu vietata la pubblicazione della propria rivista e al suo leader Ludwig Quidde fu proibito di impegnarsi in «qualsiasi ulteriore attività di proselitismo». La Lega della nuova patria fu sottoposta a censura nel 1915 e dichiarata fuorilegge nel 1916. A Walther Schücking fu messo un vero e proprio bavaglio con la proibizione di esprimere le proprie opinioni a voce o per iscritto. In Gran Bretagna i capi del controspionaggio non persero tempo a estendere il loro campo di attività anche agli oppositori interni della guerra. La censura postale, introdotta inizialmente per individuare spie tedesche, permise di compilare liste di 34.500 cittadini britannici con presunti legami con il nemico, di altri 38.000 «sospettati di qualche atto o associazione ostili» e infine di 5.246 collegati a «pacifismo, antimilitarismo ecc.». Oltre all’ILP, furono sottoposte a indagini ufficiali l’Associazione per il no alla coscrizione e il Comitato per fermare la guerra. 68 La Legge per la difesa del regno (Defence of the Realm Act, DORA) fu utilizzata per incarcerare non solo leader dell’ILP come Maxton, ma anche individui i cui scrupoli nei confronti della guerra erano di natura etica e persino religiosa anziché politica. Nel dicembre del 1915, per esempio, due uomini furono condannati a sei mesi di carcere per avere pubblicato un opuscolo che esponeva la dottrina cristiana sulla guerra sulla base del Discorso della Montagna. 69 Bertrand Russell fu processato nel giugno del 1916 per un pamphlet contro la coscrizione e infine imprigionato nel 1918 per «avere insultato un alleato». In uno degli episodi più scioccanti di tutta la guerra, trentaquattro obiettori di coscienza britannici furono mandati in Francia, sottoposti alla corte marziale e condannati a morte. Le sentenze, in seguito alle proteste di Russell e di altre personalità, furono poi commutate in lavori forzati. 70 Il solo motivo per cui non si conoscono esempi analoghi in Germania o in Austria-Ungheria è che in questi paesi non esisteva la possibilità dell’obiezione di coscienza.

Panico

Ma non erano soltanto le persone politicamente impegnate a guardare con preoccupazione alla guerra. Nelle regioni in cui la popolazione civile era esposta alle incursioni nemiche, l’atmosfera rasentava il panico. Com’è noto, a Parigi ci fu un esodo di massa, iniziato ben prima del 30 agosto 1914, il giorno del primo bombardamento della città; i ricordi dell’assedio del 1870 furono più che sufficienti. A quanto risulta, a settembre erano già scappati da Parigi circa 700.000 civili, dei quali almeno 220.000 erano bambini sotto i quindici anni; tra gli adulti c’erano l’intero governo e l’amministrazione pubblica, trasferitisi per sicurezza a Bordeaux. 71 Analoghe fiumane di profughi si ebbero sul fronte orientale. A Gregor von Rezzori, un tedesco nato nel 1914 in Bucovina, i genitori raccontarono che, «avendo qualcuno affermato di avere visto i berretti flosci dei russi – in realtà li aveva confusi con i berretti grigi senza visiera dei nostri camerati tedeschi –, tra la popolazione scoppiò il panico». Sua madre si unì all’esodo di massa dalla regione; era poi sfollata a Trieste insieme ai suoi due figli. 72

L’opera pionieristica di Jean-Jacques Becker ha dimostrato quanto fosse ambivalente l’umore dei francesi nel 1914, anche nelle regioni non direttamente minacciate dalla guerra. 73 Fortunatamente per gli storici, il ministro dell’Istruzione Albert Sarraut fece distribuire ai maestri elementari di alcuni dipartimenti un questionario che conteneva fra l’altro anche questo: «Mobilitazione: come si è svolta? Umore pubblico: frasi tipiche che si sente spesso ripetere». Analizzando le risposte degli insegnanti di sei dipartimenti, Becker ha dimostrato come l’entusiasmo non fosse la principale reazione del francese medio alla guerra. Prima che giungesse la notizia dello scoppio della guerra, un insegnante di Mansle osservava: «Tutti dicono che nessuno sarebbe così folle o criminale da infliggere un simile flagello». La reazione più frequente alla notizia della mobilitazione in più di trecento comuni della Charente fu lo «stupore», seguito dalla «sorpresa». Analizzando le frasi specifiche usate per descrivere l’umore popolare, Becker ha scoperto che per il 57 per cento erano negative, per il 20 per cento «calme e composte» e soltanto per il 23 per cento animate da fervore patriottico. All’interno della categoria «negativa», le reazioni alla mobilitazione più frequentemente citate erano il «pianto» e la «disperazione», che apparivano non meno di 92 volte, in confronto ad appena 29 reazioni di «entusiasmo».

Detto questo, non ci fu resistenza alla mobilitazione (come accadde in Russia); e l’umore si fece senza dubbio più positivo quando le truppe cominciarono a partire (le menzioni di «entusiasmo» salirono a 71). Anche in questo caso, però, si trattava di un entusiasmo sui generis. «Le canzoni di quelli che sbraitavano e si vantavano», scrisse un insegnante di Aubeterre, «mi suonavano false, e mi sembrava che avessero bevuto per farsi coraggio e nascondere la paura.» Né la gente faceva riferimento alle motivazioni che gli storici normalmente citavano per giustificare l’entrata in guerra della Francia: vendetta per la sconfitta del 1870-1871 e riconquista dell’Alsazia-Lorena. Il motivo principale per la guerra era, come altrove, di natura difensiva. Come recita un tipico rapporto sull’umore popolare: «La Francia non voleva la guerra, ma è stata attaccata; e noi faremo il nostro dovere». Inoltre, i dati raccolti in altri cinque dipartimenti indicano che l’entusiasmo era probabilmente al di sopra della media nel dipartimento della Charente. Nella Côtes-du-Nord, circa il 70 per cento delle reazioni alla mobilitazione fu negativo. 74 Non esistono dati corrispondenti per compiere uno studio analogo sull’umore prevalente in Gran Bretagna, ma da un’indagine sulla stampa nel Nord dell’Inghilterra risulta che vi furono comizi contro la guerra a Carlisle e Scarborough. 75 Si hanno analoghe indicazioni di sentimenti misti in Germania. 76

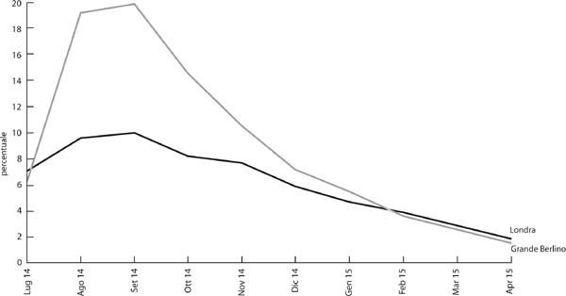

Gran parte dei dati raccolti da Becker si riferisce, naturalmente, alla Francia rurale, mentre la documentazione aneddotica farebbe supporre che le folle patriottiche del 1914 fossero un fenomeno urbano. Ma anche in questo caso ci sono ragioni per essere scettici. Indipendentemente da ogni altra considerazione, è importante ricordare che l’effetto più immediato dello scoppio della guerra sulle economie urbane fu di farle sprofondare nella recessione. A Berlino la disoccupazione tra gli iscritti ai sindacati balzò dal 6 per cento nel luglio 1914 al 19 per cento in agosto, toccando il picco di quasi il 29 per cento il mese successivo. A Londra il tasso di disoccupazione degli operai coperti dall’assistenza nazionale aumentò dal 7 al 10 per cento (si veda la fig. 8). Quasi sicuramente queste percentuali non rispecchiano la disoccupazione totale, visto che i lavoratori occasionali (di solito non iscritti ai sindacati o privi di assistenza) perdevano più facilmente il lavoro. La situazione peggiore era a Parigi, anche perché molti datori di lavoro erano fuggiti dalla città. L’occupazione totale nella regione parigina calò del 71 per cento circa nel mese di agosto. Sebbene gran parte di questo calo fosse dovuta al fatto che molti operai erano stati chiamati sotto le armi, c’erano almeno 300.000 parigini registrati come disoccupati a ottobre: circa il 14 per cento della forza lavoro complessiva della città. 77

La disoccupazione era un fenomeno che interessava principalmente la classe operaia, mentre, se ci si basa sulle fotografie e su altri documenti dell’epoca, sembrerebbe che la maggioranza dei patrioti che scesero in piazza del 1914 appartenesse alla classe media. Non si vedono berretti proletari attorno a Hitler nella folla riunita in Odeonsplatz; predominano le pagliette e i panama. Anche a Berlino, secondo i resoconti di «Vorwärts», la folla scesa nelle strade il 26 e il 27 luglio era composta principalmente da «giovanotti abbigliati all’ultima moda, da studenti e impiegati nazionalisti». 78 Gli articoli pubblicati sui giornali dell’epoca indicano che la folla raccoltasi attorno a Buckingham Palace e a Whitehall il 3 agosto – le cui dimensioni il «Daily Mail» valutava a circa 60.000 persone, ma 20.000 sembra una cifra più probabile – fosse per la maggior parte di provenienza suburbana e della classe media. Era un lunedì di festa (Bank Holiday) e i Pooters della City si comportavano esattamente come avevano fatto durante la guerra boera, sebbene l’atmosfera fosse, secondo alcuni resoconti, nettamente più sobria. 79

Figura 8 – Tassi di disoccupazione a Berlino e Londra, luglio 1914 - aprile 1915.

Fonte: Lawrence, Deane e Robert, Outbreak of War, p. 586.

In ogni caso, indipendentemente da quanto fosse profondo il sentimento nazionalistico tra gli impiegati della City nell’agosto del 1914, nei mercati finanziari non vi era praticamente traccia di entusiasmo per la guerra.

Prima del 1914 autori come Ivan Bloch e Norman Angell avevano sostenuto che le conseguenze finanziarie di una grande guerra europea sarebbero state così gravi da rendere tale guerra praticamente impossibile. Bloch aveva stimato il costo di un simile conflitto a 4 milioni di sterline al giorno per cinque nazioni belligeranti, e aveva calcolato che sarebbero occorsi 1,46 miliardi di sterline all’anno soltanto per nutrire tutti i soldati che vi avrebbero preso parte:

«Ma non potrebbero contrarre dei prestiti ed emettere cartamoneta?» [aveva domandato il suo editore inglese]. «Benissimo», aveva risposto il signor Bloch, «cercherebbero di farlo, non c’è il minimo dubbio, ma la conseguenza immediata della guerra sarebbe quella di diminuire tutti i titoli dal 25 al 50 per cento, e in un mercato così vacillante sarebbe difficile lanciare prestiti. Perciò si dovrebbe fare ricorso a prestiti forzosi e a cartamoneta non convertibile ... I prezzi aumenterebbero vertiginosamente.» 80

Il problema sarebbe stato particolarmente serio per i paesi che dovevano basarsi almeno in parte su investimenti stranieri per finanziare i loro debiti prebellici. Come affermò Angell, «i profondi mutamenti causati dal credito» e «la delicata interdipendenza della finanza internazionale» rendevano la guerra sostanzialmente impossibile: «Nessuna forza fisica può neutralizzare la forza del credito». Se una nave da guerra straniera avesse risalito il Tamigi, sarebbe stata l’economia straniera a soffrirne, non quella britannica, in quanto gli investitori avrebbero svenduto i buoni del Tesoro dell’aggressore. 81 Il socialista francese Jean Jaurès non faceva altro che scimmiottare Angell quando dichiarava che «il movimento internazionale di capitale era la principale garanzia della pace mondiale».

L’idea di vincoli economici sulla guerra era ampiamente condivisa, e non soltanto dalla sinistra politica. Schlieffen aveva elaborato il suo piano proprio sulla base del presupposto che

l’ingranaggio [economico], con le sue migliaia di rotelle, da cui milioni di persone traggono il proprio sostentamento, non può rimanere inceppato a lungo. Non ci si può spostare da una posizione all’altra in battaglie lunghe dodici giorni per uno o due anni di seguito, fino a quando i belligeranti siano completamente esausti e logorati ed entrambi invochino la pace e accettino lo status quo.

In un articolo pubblicato nel 1910 ribadì la stessa tesi: «Guerre [di lunga durata] sono impossibili in un’epoca in cui l’esistenza di una nazione si fonda sul progresso ininterrotto del commercio e dell’industria ... Una strategia di logoramento è del tutto inutile se il mantenimento di milioni di persone richiede [una spesa] di miliardi». 82 Argomentazioni analoghe circolarono anche in luglio. Il 22 del mese l’incaricato d’affari russo a Berlino avvertì un diplomatico tedesco che gli «azionisti tedeschi» avrebbero «pagato il prezzo dei metodi dei politici austriaci con le loro stesse azioni». 83 Il giorno dopo Sir Edward Grey (in una conversazione con l’ambasciatore austriaco conte Mensdorff) predisse che la guerra «avrebbe comportato l’esborso di una somma di denaro talmente elevata e un’interferenza talmente profonda negli scambi che sarebbe stata accompagnata o seguita da un collasso totale del credito e dell’industria europei». 84 Una guerra continentale, confidò a Lichnowsky il 24 luglio, avrebbe avuto «ripercussioni assolutamente incalcolabili ... esaurimento e impoverimento totali; l’industria e il commercio andrebbero in rovina e il potere del capitale sarebbe distrutto. Il risultato sarebbero movimenti rivoluzionari come quelli del 1848, provocati dal crollo delle attività industriali». 85 Non si trattava di un mero espediente retorico: a Londra, all’inizio di agosto, c’erano autentici timori di un «incipiente panico per il cibo», che sarebbe sfociato in «seri guai» se si «fosse diffuso nella massa della popolazione lavoratrice». 86 Il 31 luglio Grey si spinse addirittura a battere su questo tasto per argomentare a favore del non intervento britannico, come riferì Paul Cambon a Parigi:

Si ritiene che l’imminente conflitto farà precipitare nei guai le finanze europee, che la Gran Bretagna dovrà affrontare una crisi economica e finanziaria senza precedenti e che la neutralità britannica potrebbe essere l’unico modo per evitare un collasso completo del credito europeo. 87

Anche se si sarebbero dimostrate sbagliate nel medio termine, queste predizioni erano giuste nel breve e nel lungo termine. La Borsa di Vienna aveva iniziato a prendere una china discendente già il 13 luglio. Ad Amburgo, Max Warburg aveva cominciato a «definire cosa poteva essere venduto e a ridurre i nostri impegni» subito dopo l’attentato di Sarajevo, e il 20 luglio le principali banche di Amburgo dovettero prendere i primi provvedimenti per evitare lo scoppio del panico in Borsa. 88 La precocità della crisi ad Amburgo era probabilmente dovuta a una serie di indicazioni ufficiali sull’imminenza della guerra. Il 18 luglio il Kaiser richiese che l’armatore Albert Ballin fosse informato di una possibile mobilitazione; tre giorni dopo la Cancelleria del Reich scrisse al Senato a proposito della necessità di scambi regionali di manodopera per ridistribuirla in caso di guerra; e il 23 luglio il Foreign Office inviò ad Amburgo un funzionario con una copia dell’ultimatum austriaco alla Serbia. 89 Quando, la sera del 28 luglio, giunse ad Amburgo la notizia che il governo tedesco aveva rifiutato la proposta di Grey per una conferenza dei ministri degli Esteri a Londra, in Borsa si diffuse un tale panico che Warburg si vide costretto a mettersi in contatto con la Wilhelmstrasse. Fu autorizzato ad annunciare che, sebbene il governo tedesco non considerasse «attuabile» la proposta di una conferenza, «i negoziati [bilaterali] tra gabinetto e gabinetto, già avviati con il massimo successo, sarebbero proseguiti». Benché questa ingannevole dichiarazione fosse stata accolta dagli applausi, quella sera la Borsa non riaprì. 90

A Londra la crisi non fu concretamente avvertita fino al 27 luglio – il giorno prima della dichiarazione di guerra dell’Austria-Ungheria alla Serbia – quando le banche tedesche iniziarono a ritirare i propri depositi e a regolare le proprie posizioni. 91 Che questo fosse solo l’inizio apparve chiaro il giorno seguente, quando – con una svolta che colse Lord Rothschild completamente di sorpresa – i suoi cugini parigini gli inviarono un telegramma in codice nel quale gli chiedevano di vendere «un’enorme quantità di consols a nome del governo francese e delle casse di risparmio». Lord Rothschild si rifiutò di farlo, innanzitutto per un motivo puramente tecnico, vale a dire che «nello stato attuale dei nostri mercati è praticamente impossibile fare qualsiasi cosa», e, in secondo luogo, per una considerazione di natura essenzialmente politica: «Se decidessimo di vendere oro a una potenza continentale perché possa rafforzarsi in un momento in cui la parola guerra è sulla bocca di tutti», disse Lord Rothschild, «l’effetto sarebbe deplorevole». 92 Quindi assicurò i cugini francesi che i loro telegrammi sarebbero stati tenuti rigorosamente segreti, ma informò subito Asquith su quanto era successo. Con eroico eufemismo, Asquith descrisse questi eventi a Venetia Stanley definendoli «infausti». 93 Nel suo diario fu più franco: «La City è in terribile stato di depressione e paralisi ... Le prospettive sono nerissime». 94

Il primo vero sintomo della crisi fu una caduta verticale dei prezzi dei buoni del Tesoro, il segno abituale di una crisi internazionale. Il 29 luglio i consols scesero da 74 a 69,5 e continuarono a scendere quando il mercato riaprì; e i consols erano di solito la penultima risorsa degli investitori (l’ultima era l’oro). Il calo di 5 punti registrato il 1º agosto non aveva precedenti, secondo l’«Economist», così come non ne aveva il divario tra le offerte dei compratori e il prezzo richiesto dai venditori, che era arrivato fino a un punto intero, in confronto alla media storica di un ottavo. I buoni del Tesoro di altre potenze scesero ancora di più. 95 In breve, la predizione di Bloch (un calo tra il 25 e il 50 per cento dei prezzi dei buoni del Tesoro) aveva cominciato ad avverarsi. La caduta riguardò anche i prezzi delle azioni, compresi quelli delle società non europee. Il 28 giugno Keynes aveva fatto alcuni «coraggiosi» acquisti di azioni della Rio Tinto e della Canadian Pacific presupponendo che la Russia e la Germania non avrebbero «preso parte» a una guerra tra Austria e Serbia. 96 Fu uno dei tanti investitori che si trovarono di fronte a gravi perdite.

Oltre a offrire un’idea della portata della crisi, la figura 9 ci permette di valutare le aspettative della City. Come abbiamo visto, fino al 3 agosto non si seppe con certezza se la Gran Bretagna sarebbe entrata in guerra. Perciò, i prezzi al 1º agosto ci consentono di dedurre che cosa la City si aspettasse da un conflitto esclusivamente continentale. Tra il 18 luglio e il 1º agosto (l’ultimo giorno in cui furono pubblicate le quotazioni), i buoni del Tesoro di tutte le maggiori potenze calarono, alcuni più vistosamente di altri. I russi al 4 per cento calarono dell’8,7 per cento, i francesi al 3 per cento del 7,8 per cento (ma i tedeschi al 3 per cento soltanto del 4 per cento). In mancanza di un intervento britannico, la City puntava il proprio denaro su Moltke, proprio come aveva fatto nel 1870. Ma la decisione britannica di spostare l’equilibrio in favore della Francia con il proprio intervento cambiò ogni cosa, perché faceva presagire una guerra lunga e globale. Se il mercato azionario europeo fosse rimasto aperto dopo il 1º agosto, i prezzi di tutte le azioni sarebbero calati ulteriormente; anzi, ci sono ottimi motivi per credere che il crollo avrebbe fatto apparire quasi insignificanti tutte le crisi dei cento anni precedenti, compresa quella del 1848.

Figura 9 – Prezzi settimanali di chiusura a Londra dei buoni del Tesoro governativi nel 1914.

Fonte: «The Economist».

Nel 1914, proprio come Jaurès e tutti gli altri avevano previsto, i banchieri fecero ogni sforzo possibile per evitare la guerra: avevano compreso molto più chiaramente dei politici che lo scoppio di un grande conflitto europeo avrebbe provocato un caos finanziario. Come disse Lord Rothschild ai cugini il 27 luglio: «Nessuno [nella City] pensa o parla di qualcosa che non sia la situazione europea e le conseguenze che potrebbero esserci se non si prendono serie misure per impedire una conflagrazione europea». 97 «Per quanto maldestra possa essere stata l’Austria», scrisse il 30 luglio, «sarebbe una cosa ultracriminale se milioni di vite umane fossero sacrificate allo scopo di santificare la teoria dell’assassinio, un brutale assassinio commesso dai serbi.» 98 Il giorno seguente esortò i cugini francesi a fare in modo che Poincaré «informasse chiaramente il governo russo»

1. che l’esito di una guerra, per quanto potente possa essere un paese loro alleato, non è mai certo; ma quale che sia l’esito, i sacrifici e le sofferenze che comporta sono giganteschi e imprevedibili. In questo caso la catastrofe sarebbe maggiore di qualsiasi cosa si sia vista o conosciuta in precedenza;

2. la Francia è la maggior creditrice della Russia; anzi, la struttura finanziaria ed economica dei due paesi è strettamente connessa, e ci auguriamo che facciate del vostro meglio per esercitare la vostra influenza sugli uomini di Stato, anche all’ultimo momento, per impedire che scoppi questo spaventoso conflitto e per ribadire alla Russia che questo è il minimo che debba alla Francia. 99

Il 31 luglio Rothschild pregò il «Times» di smorzare il tono degli editoriali, che, a suo giudizio, «incitavano il paese alla guerra»; ma tanto il caporedattore agli esteri Henry Wickham Steed quanto il suo proprietario Lord Northcliffe lo considerarono «un bieco tentativo finanziario internazionale tedesco-ebreo di obbligarci a sostenere la neutralità» e conclusero che «la risposta più appropriata sarebbe quella di pubblicare un editoriale ancora più severo sul giornale di domani». «Non osiamo nemmeno pensare di rimanercene in disparte», tuonava l’editoriale del sabato. «Il nostro interesse primario è la legge di autoconservazione.» 100 Rothschild cercò freneticamente di mantenere aperti i suoi canali di comunicazione con Berlino per mezzo di Paul Schwabach; 101 inviò persino un appello personale alla pace direttamente al Kaiser. 102 Come disse Asquith a Venetia Stanley: «La City era decisa a tenersi fuori a tutti i costi». 103 Riecheggiando Henry Wickham Steed, Cambon informò il Quai d’Orsay degli «sforzi eccezionali compiuti dal mondo degli affari per impedire che il governo intervenga contro la Germania. I finanzieri della City, governatori della Banca d’Inghilterra, più o meno sotto il dominio di banchieri di origini tedesche, stanno conducendo una campagna molto pericolosa». 104

Ma apparve improvvisamente chiaro che, in definitiva, i banchieri erano impotenti. Infatti Angell e gli altri avevano interpretato la situazione esattamente al contrario: le banche non potevano fermare una guerra, ma la guerra poteva bloccare le banche. E questo accadeva a causa dell’effetto paralizzante sul commercio con il continente che produceva la prospettiva di una guerra che coinvolgesse la Gran Bretagna. Si sapeva abbastanza dei piani di guerra britannici (e si ricordava altrettanto sufficientemente l’esperienza di un secolo prima) per ritenere che questo commercio ora si sarebbe interrotto: fine delle spedizioni navali di merci tedesche in Gran Bretagna, e fine delle spedizioni navali di merci britanniche in Germania. Ma il pagamento delle navi che non sarebbero più salpate era stato invariabilmente effettuato in anticipo con l’emissione di fatture commerciali. Gli istituti di accettazione bancaria che finanziavano questo commercio scontando tali fatture si trovavano ora in grave difficoltà, con circa 350 milioni di sterline in cambiali non pagate più una percentuale non quantificabile che con ogni probabilità non sarebbe stata onorata. 105 La tabella 18 mostra la portata di questo problema. 106

Come sottolineò Keynes, ciò aveva decisive conseguenze per il sistema bancario nel suo complesso: «Le banche dipendono dagli istituti di accettazione bancaria e dagli istituti di sconto; gli istituti di sconto dipendono dagli istituti di accettazione bancaria; e gli istituti di accettazione bancaria dipendono da clienti stranieri che non sono in grado di inviare denaro». Si stava profilando la possibilità che una grave crisi di liquidità derivante dagli istituti di accettazione bancaria minacciasse l’intero sistema finanziario britannico. Il 30 luglio la Banca d’Inghilterra aveva anticipato 14 milioni di sterline al mercato degli sconti e una somma analoga alle banche, ma si trovò costretta a proteggere le proprie riserve (che scesero dal 51 per cento di passività ad appena il 14,5 per cento) aumentando il tasso di sconto dal 3 al 4 per cento. Già il 27 luglio la Banca centrale russa era stata costretta a sospendere la convertibilità dell’oro. Quando la Banca d’Inghilterra cercò di evitare la stessa sorte raddoppiando, il 31 luglio, il tasso di sconto all’8 per cento, seguito da un ulteriore 2 per cento il giorno seguente, il mercato semplicemente crollò. Per evitare un’implosione totale, il 31 si dovette chiudere la Borsa, provvedimento preso anche a Berlino e Parigi. A Parigi si era già ricorsi in passato alla chiusura della Borsa (per esempio nel 1848); ma a Londra neppure le peggiori crisi del XIX secolo avevano richiesto misure così drastiche. Il giorno seguente (come già nel 1847, nel 1857 e nel 1866) Lloyd George consegnò al governatore della Banca d’Inghilterrra una lettera che lo autorizzava a superare, se fosse stato necessario, il limite di emissione di banconote stabilito dal Bank Charter Act (la Legge statuaria bancaria). Per un caso fortuito, il 1º agosto era un sabato e il lunedì successivo era Bank Holiday; si guadagnò ulteriore respiro estendendo la festività al resto della settimana. La Borsa rimase chiusa «fino a ulteriore notizia». Ci fu anche, come a Parigi, una moratoria temporanea sui debiti (misura che invece Berlino riuscì a evitare). 107

Tabella 18 – Il mercato delle cambiali di Londra: passività sulle cambiali alla fine dell’anno, 1912-1914 (in milioni di sterline).

|

|

Barings |

Kleinwort Sons |

Schröders |

Hambros |

N.M. Rothschild |

Gibbs |

Brandts |

Totale «sette grandi» |

Tutte le cambiali |

| 1913 |

6,64 |

14,21 |

11,66 |

4,57 |

3,19 |

2,04 |

3,33 |

45,64 |

140 |

| 1914 |

3,72 |

8,54 |

5,82 |

1,34 |

1,31 |

1,17 |

0,72 |

22,62 |

69 |

Fonte: Chapman, Merchant Banking, p. 209.

Non è difficile immaginare l’umore dei banchieri. Ad Amburgo l’entrata in guerra della Gran Bretagna gettò Albert Ballin in un tale stato di disperazione da lasciare sbalordito persino Warburg. A settembre, tuttavia, anche Warburg aveva ormai rinunciato alla speranza in una rapida vittoria. 108 «Nessun governo ha mai avuto davanti a sé un compito più difficile e doloroso», scrisse Alfred de Rothschild ai suoi cugini parigini il 3 agosto, quando gli era ormai chiaro che la Gran Bretagna sarebbe intervenuta. Non poteva pensare «senza rabbrividire ... allo spettacolo militare e morale che ci si apre davanti, con i suoi dolorosi particolari che incombono all’orizzonte». 109 Indubbiamente, nel 1914 ci possono essere state persone sinceramente convinte che la guerra sarebbe stata breve e indolore. Ma i banchieri non erano tra queste, e lo stesso vale per lo stato maggiore tedesco, del cui pessimismo abbiamo già trattato.

L’arruolamento

La prova migliore dell’entusiasmo bellico è, naturalmente, la disposizione degli uomini a combattere. Sul continente, com’è ovvio, avevano ben poca scelta. Chi stava facendo il servizio militare o lo aveva appena terminato fu immediatamente mobilitato allo scoppio della guerra. Comunque, bisogna osservare che ci fu poca resistenza alla mobilitazione, anche quando (come avvenne in alcune regioni della Francia) era stata accolta con scarso entusiasmo. Soltanto in Russia si ebbero violente resistenze da parte dei contadini, risentiti per l’intromissione delle autorità militari proprio alla vigilia del raccolto; ma si trattò di una resistenza sporadica. 110 Inoltre, persino nei paesi in cui il servizio militare era obbligatorio, coloro che non avevano prestato servizio in tempo di pace avevano ancora la possibilità di arruolarsi volontari per combattere in guerra; e furono in molti a farlo. Adolf Hitler fu uno di questi (aveva evitato di prestare servizio in Austria trasferendosi a Monaco, ma si era precipitato ad arruolarsi come volontario nell’esercito bavarese nell’agosto del 1914). Un altro fu Ernst Jünger, il quale, come ricordò in seguito lui stesso, fu trattato con «un certo imbarazzo dai veterani. Il soldato comune pensava che la nostra fosse una specie di arroganza». 111 Ad Amburgo, come in altre città, fu la classe media a correre sotto le armi di propria spontanea volontà: ragazzi come il quindicenne Percy Schramm, appartenente a una grande famiglia di commercianti anseatici, 112 o l’ebreo di Francoforte Herbert Sulzbach, che fin dal 14 luglio si crogiolava nell’idea di iniziare il servizio militare anziché andare ad Amburgo ad apprendere il mestiere del commercio; dopo qualche esitazione, si arruolò volontario il 1º agosto. 113

In Gran Bretagna e nell’Impero britannico, invece, la coscrizione non fu introdotta fino all’inizio del 1916. Tutti coloro che si arruolarono prima di questa data lo fecero quindi come volontari. Le cifre sono impressionanti. Il 25 agosto 1914 Kitchener stabilì gli obiettivi del reclutamento volontario: 30 divisioni; ma il numero crebbe continuamente fino ad arrivare a 70 divisioni un anno dopo. In totale, nel primo mese di guerra furono richiamati sotto le armi 200.000 uomini. 114 In realtà, si arruolarono non meno di 300.000 uomini (si veda la fig. 10). In una sola settimana (30 agosto-5 settembre) si presentarono alle armi 174.901 uomini. 115 Il totale giornaliero salì da 10.019 uomini il 25 agosto fino a toccare il picco di 33.000 uomini il 3 settembre. 116 Nel complesso, si arruolarono volontari nell’esercito britannico poco meno di 2,5 milioni di uomini, vale a dire circa il 25 per cento degli idonei. Di questi, il 29 per cento si arruolò nelle prime otto settimane di guerra. Il numero di quanti si arruolarono volontariamente nell’esercito fu quasi pari al numero di coloro che furono richiamati dopo l’introduzione della coscrizione; in effetti, su una base annua, la cifra totale tendeva a diminuire indipendentemente dall’obbligatorietà del servizio. 117 Nel tentativo di rallentare l’iniziale afflusso di volontari, l’11 settembre il ministero della Guerra alzò di 7,5 centimetri l’altezza minima delle reclute, portandola a 1,68 metri, anche se dovette nuovamente abbassarla alla fine di ottobre e due settimane più tardi riportarla al livello precedente. 118 Inoltre, molti di quanti avevano superato l’età di arruolamento prestarono servizio come volontari con mansioni di polizia (Special Constables). 119 Fino alla battaglia della Somme, i britannici combatterono perché lo volevano, non perché dovevano.

Figura 10 – Arruolamenti nell’esercito regolare inglese e nelle forze territoriali, agosto 1914-dicembre 1915.

Fonte: Beckett e Simpson, Nation in Arms, p. 8.

Si devono tuttavia fare alcune precisazioni. Non tutti i britannici erano ugualmente desiderosi di combattere. Non è affatto vero (come si affermò dopo la guerra) che «tutte le classi diedero in ugual misura». 120 Così come non è vero che il Nuovo esercito fosse composto dalla «stessa classe di reclutamento medio della categoria media di reclutamento regolare» del periodo prebellico. 121 Come osservarono molti contemporanei, compreso il celebre sergente reclutatore Lord Derby, c’erano molti uomini della classe media – con la preparazione per poter diventare ufficiali – che si arruolarono come soldati semplici per il puro desiderio di partecipare all’azione. «C’erano avvocati, procuratori, impiegati di banca, tecnici specializzati», come ricorda un volontario del reggimento City of Birmingham, sebbene ci fossero anche moltissime reclute della classe operaia del tipo tradizionale, generalmente malnutrite. 122 Fra gli operai, i lavoratori tessili erano poco rappresentati, mentre (vera follia dal punto di vista dell’economia di guerra) i minatori erano in numero elevatissimo: nel primo mese di guerra si arruolarono volontariamente 115.000 minatori, quasi il 15 per cento degli iscritti al sindacato; nel giugno del 1915 la cifra era salita a 230.000. Alcune città minerarie si ritrovarono di fatto svuotate di giovani. 123 Ma lo squilibrio più sorprendente era l’alta percentuale di uomini impiegati nel settore dei servizi in rapporto a quella degli uomini impiegati nell’industria: nel febbraio del 1916 si era arruolato il 40 per cento dei lavoratori nel mondo della finanza, del commercio e delle libere professioni in confronto al 28 per cento di quelli impiegati nel settore industriale. 124 Ciò era dovuto, da un lato, al fatto che i «colletti bianchi» erano più alti di statura e più preparati, e, dall’altro, al fatto che si era cercato di lasciare al proprio posto i lavoratori delle industrie più importanti per l’economia del paese; ma in ogni caso i membri della classe media erano più desiderosi di partecipare alla guerra.

Ancora più sorprendenti sono probabilmente le variazioni nazionali all’interno della Gran Bretagna e dell’Impero britannico. Gli scozzesi, leggermente meno rappresentati nell’esercito prebellico, erano i più ansiosi di arruolarsi come volontari. Nel dicembre del 1915 quasi il 27 per cento degli scozzesi di età fra i quindici e i quarantanove anni si era presentato volontariamente. 125 Anche gli australiani erano desiderosi di combattere: fu l’unica regione dell’impero che non dovette ricorrere alla coscrizione. 126 Gli irlandesi, invece, furono relativamente restii: solo l’11 per cento degli idonei si arruolò volontario, sebbene anche in questo caso ci fossero notevoli variazioni regionali, con il Sud particolarmente riluttante soprattutto dopo il 1916. 127 Fattori politici di questo tipo influirono sul reclutamento in Canada, che inviò il maggior numero di soldati di tutti i Dominions (641.000). Solo il 5 per cento di essi erano canadesi di lingua francese, nonostante il fatto che ammontassero al 40 per cento della popolazione. 128

Perché gli uomini si arruolavano? Nella maggior parte dei casi non era certamente perché fosse applicato il trattato del 1839 sulla neutralità del Belgio (né, tanto meno, per difendere la Serbia dalle rappresaglie asburgiche per l’attentato di Sarajevo). Senza dubbio, alcune delle più celebri memorie di combattenti alludono esplicitamente alla questione belga. Graves ricordava di essersi sentito «oltraggiato dalla cinica violazione tedesca della neutralità belga»; Sassoon lesse sui giornali che «i soldati tedeschi crocifiggevano i bambini belgi». 129 Sir William Lever assicurò un membro del governo belga in esilio che «tutti gli uomini» del Nuovo esercito erano «ansiosi di andare al fronte per vendicare i torti subiti dal Belgio». 130 Tuttavia, sembra perlomeno dubbio che questo sentimento fosse ampiamente diffuso, soprattutto fra «l’altra truppa». La Lettera a casa dell’altra truppa di Herbert Read, autentico modello di questo genere, termina con le seguenti parole: «Ecco, dicono che tutto ciò avviene per il piccolo Belgio, perciò io dico: benissimo; ma aspettate che metta le mani sul Belgio». 131 Esiste persino una storia – anche se potrebbe essere apocrifa (o frutto del macabro umorismo dei soldati) – sulle truppe britanniche che s’imbarcavano per attraversare la Manica cantando: «Andiamo a pestare i belgi». 132

Un non meglio precisato «amor di patria» è di solito considerato la motivazione tipica del volontario. 133 Si è sostenuto che il patriottico «spirito del 1914» fosse il prodotto di anni di indottrinamento nelle scuole, nelle università, nelle associazioni nazionaliste e (sul continente) negli stessi eserciti. Non a caso, uno dei cattivi di Niente di nuovo sul fronte occidentale era il maestro di scuola. Le masse – o perlomeno le classi medie – erano state «nazionalistizzate» da un’incessante esposizione alla musica nazionalista, alla poesia nazionalista, all’arte nazionalista, ai monumenti nazionalisti e, naturalmente, alla storia nazionalista. Persino alcune tendenze culturali che consideriamo «moderniste» contribuirono ad alimentare l’entusiasmo presentando la guerra come un fattore di rinnovamento spirituale e non di annientamento. 134 Questa tesi ha un particolare fascino quando si considera il modo in cui i rampolli delle scuole private inglesi concepivano la guerra nei termini del gergo sportivo. Vitaï Lampada (Fiaccola di Vita, 1898) di Sir Henry Newbolt è il testo più citato in proposito: in uno sperduto campo di battaglia, «la voce dello scolaro chiama a raccolta i ranghi: “Mettetecela tutta! Fatevi sotto! E giocatevi la partita”». 135 Si è anche sostenuto che le scuole private inglesi inculcassero proprio le qualità più adatte alla guerra: «Lealtà, onore, cavalleria, cristianesimo, patriottismo, sportività e capacità di comando». Eton, Winchester, Harrow, Shrewsbury: erano queste le vie maestre per le trincee nel 1914-1915. Dei cinquecentotrentanove ragazzi usciti da Winchester tra il 1909 e il 1915 tutti tranne otto si arruolarono volontari. L’«Eton Chronicle» affermava esplicitamente che «era lì che avevano imparato le lezioni che gli avrebbero permesso di superare le prove alle quali ora dovevano sottoporsi». 136 Si poteva dire sostanzialmente la stessa cosa dei Gymnasien tedeschi, anche se qui lo sport non era un’ossessione così forte; mentre le università tedesche, con le loro confraternite di duellanti, invece delle gare di canottaggio, superavano indubbiamente Oxford e Cambridge per cultura marziale. Anche le scuole francesi instillavano il patriottismo come parte del curriculum scolastico, prima e durante la guerra. 137 I giovani francesi, inoltre, ricorrevano al duello più spesso degli altri europei.

Non c’è il minimo dubbio sul fervore patriottico di quanti partirono volontari nel 1914-1915; forse è un fenomeno strettamente legato alla scuola. Kenneth Kershaw descrisse il suo arruolamento nei Gordon Highlanders nel 1915 come «il giorno senza dubbio più felice della mia vita. Finalmente sono stato scelto per combattere per il mio paese, la mia unica e sola ambizione». 138 Ma ciò che più colpisce è la nebulosità di questo amore per la propria patria: che cosa aveva a che fare combattere in Belgio o in Francia settentrionale con il combattere per la Gran Bretagna (e ancor meno per le Highlands scozzesi)? Per molti volontari usciti dalle scuole private, però, l’impatto della loro educazione offuscava l’interesse per le ragioni della guerra. I nuovi ufficiali ideali di Sir John French – «gente di campagna ... abituata a cacciare, a giocare a polo e agli sport all’aria aperta» – tendevano a considerare la guerra «la caccia per eccellenza»: per citare le parole di Sassoon, «un picnic a cavallo ... con un tempo perfetto». 139 Per uomini come Francis Grenfell, i soldati tedeschi erano delle volpi o dei cinghiali ai quali dare la caccia per divertimento.

Che dire poi dell’«uomo comune», ossia di coloro che non avevano goduto dei vantaggi di un’istruzione nelle scuole private? Uno di questi volontari ricordò in seguito di essere stato convinto che lo scopo della BEF fosse impedire che la Germania invadesse la Gran Bretagna:

Non combattevamo per il re e la patria perché non avevamo mai incontrato il re. Penso che lo facessimo perché c’era una guerra e tutti eravamo convinti che fosse qualcosa che potevamo fare. C’era un esercito che ci attaccava e non volevamo che arrivasse in Inghilterra, e credevamo che il modo migliore per fermarlo fosse quello di tenerlo laddove si trovava, in Francia. 140

Era una convinzione plausibile, sebbene sbagliata: come abbiamo visto, non esistevano piani tedeschi di invasione della Gran Bretagna. Tuttavia, la motivazione difensiva era sinceramente sentita: è significativo che il picco di reclutamento coincidesse grossomodo con il punto più basso delle vicende della BEF (la ritirata da Mons), quando sembrava che i tedeschi stessero per conquistare Parigi.

Ma altri appartenenti a questo strato sociale erano mossi da considerazioni non altrettanto strategiche. George Coppard, un ragazzo sedicenne di Croydon che aveva fatto solo le scuole elementari, «non sapeva nulla» di ciò che stava accadendo in Francia quando si arruolò volontario il 27 agosto. 141 Harry Finch non si curò di menzionare un motivo per la sua decisione di arruolarsi nel gennaio del 1915; suo fratello aveva già prestato servizio nell’esercito; quindi si sarebbe probabilmente arruolato anche se non fosse scoppiata la guerra.

Se i soldati britannici (fra i più istruiti di tutti i partecipanti alla guerra) non erano sicuri del motivo per cui combattevano, la confusione era ancora maggiore negli eserciti schierati sul fronte orientale. All’inizio delle Vicende del bravo soldato Švejk di Hašek, l’ingenuo eroe ceco viene a sapere dell’assassinio dell’arciduca Francesco Ferdinando quando la donna delle pulizie della taverna del suo villaggio gli dice: «Hanno ucciso il nostro Ferdinando». Dopo che la donna gli ha spiegato di quale Ferdinando si tratti, Švejk espone un’analisi alquanto sconclusionata delle cause dell’assassinio: «Per conto mio sono stati i turchi. Sai, non avremmo mai dovuto sottrargli la Bosnia e l’Erzegovina». Le sue parole sono casualmente sentite da un poliziotto in borghese, il quale informa Švejk che gli assassini in realtà erano stati «i serbi»:

«E qui ti sbagli», replicò Švejk. «Sono stati i turchi, per via della Bosnia e dell’Erzegovina». E Švejk espose le proprie opinioni sulla politica estera austriaca nei Balcani. Nel 1912 i turchi avevano perso la guerra con la Serbia, la Bulgaria e la Grecia. Avevano sperato che l’Austria li aiutasse, ma, dato che ciò non era accaduto, avevano sparato a Ferdinando ... «Credi davvero che Sua Maestà Imperiale tollererà questo genere di cose? Se lo credi, allora non lo conosci affatto. Dovrà esserci una guerra con i turchi. “Avete ucciso mio zio, perciò vi tirerò un bel cazzotto in faccia.” La guerra è sicura. La Serbia e la Russia ci aiuteranno. Non ci sarà nemmeno la metà di un bagno di sangue.»

Švejk appariva bellissimo in quel suo momento profetico. Il suo viso semplice, sorridente come una luna piena, irraggiava entusiasmo. Era tutto perfettamente chiaro per lui.

«Può darsi», disse, continuando la sua esposizione sul futuro dell’Austria, «che, se ci sarà una guerra contro i turchi, i tedeschi ci attacchino, perché i tedeschi e i turchi stanno fianco a fianco. Non li trovi da nessuna parte dei bastardi come loro. Ma possiamo allearci con la Francia, che ha del rancore nei confronti dei tedeschi fin dal 1871. E poi sarà il pandemonio. Sarà la guerra. E non dico altro.» 142

Per colpa di queste sue riflessioni, il povero Švejk viene prima arrestato e poi arruolato.

Naturalmente, si tratta di un romanzo. Ciononostante, sembra piuttosto improbabile che Švejk fosse molto meno informato della maggior parte dei milioni di soldati che si ritrovarono, esattamente come lui, in uniforme e in partenza per la guerra cinque settimane dopo la morte dell’arciduca. Senza dubbio, erano ben pochi i coscritti russi che conoscevano i motivi della guerra, come ricordava il generale Aleksej Brusilov:

Più e più volte domandai ai miei uomini nelle trincee perché eravamo in guerra; l’inevitabile e insensata risposta era che un certo arciduca e sua moglie erano stati ammazzati e che di conseguenza gli austriaci avevano cercato di umiliare i serbi. In pratica, nessuno sapeva chi fossero questi serbi; non erano nemmeno sicuri su chi fosse uno slavo. Nessuno era in grado di spiegare per quale motivo i tedeschi intendessero farci la guerra a causa di questi serbi ... Non avevano mai sentito parlare delle ambizioni della Germania; non sapevano neppure che esistesse un simile paese.

Un fattore di Smolensk annotò le osservazioni dei soldati contadini nella prima settimana del conflitto: «Se i tedeschi vogliono un indennizzo, sarebbe meglio pagare dieci rubli a testa che uccidere la gente». 143 Descrivendo la reazione dei contadini russi alla mobilitazione del 1914, l’attaché militare britannico a San Pietroburgo scrisse: «All’inizio, la maggior parte [dei soldati russi] andò volentieri in guerra, principalmente perché non avevano la minima idea di cosa significasse una guerra. Non avevano una conoscenza concreta e consapevole degli obiettivi per cui stavano combattendo». 144

Ecco quale fu la prima reazione del renitente alla leva austriaca Adolf Hitler:

Temevo che le pallottole fossero state sparate dalle pistole di studenti tedeschi che, indignati per l’evidente opera di slavizzazione dell’erede, volessero liberare il popolo tedesco da questo nemico interno ... Ma quando, poco dopo, venni a sapere i nomi dei presunti assassini, e lessi che erano stati identificati come serbi, mi sentii percorrere da un piccolo brivido per questa vendetta di un imperscrutabile destino.

Il migliore amico degli slavi era caduto sotto le pallottole di fanatici slavi. 145

Thomas Edward Lawrence ha raccontato come gli arabi e i turchi che combattevano in Medio Oriente facessero precedere ai combattimenti «scrosci di parole ... A un torrente dei più sconci insulti nelle lingue che entrambi conoscevano, seguiva finalmente la crisi, quando i turchi inferociti chiamavano gli arabi “inglesi” e gli arabi ribattevano chiamando i turchi “tedeschi”. Naturalmente non c’erano tedeschi nello Hejaz e io ero il primo inglese a mettervi piede». 146 Chiaramente, gli arabi non combattevano per il Belgio (anzi, Lawrence faticò parecchio per convincerli a combattere per la loro stessa indipendenza).

Perché allora i britannici si arruolarono in così gran numero? Si possono formulare cinque ipotesi:

1. Tecniche efficaci di reclutamento. Gli sforzi della Commissione parlamentare per il reclutamento (Parliamentary Recruiting Committee, PRC) hanno probabilmente dato un concreto impulso all’incremento del reclutamento. Senza dubbio, il PRC creò un’imponente organizzazione di 2000 volontari che riuscì a tenere 12.000 riunioni in cui furono pronunciati qualcosa come 20.000 discorsi, a spedire 8 milioni di lettere di reclutamento e a distribuire non meno di 54 milioni di manifesti, volantini e altre pubblicazioni. D’altra parte, il PRC fu costituito soltanto il 27 agosto, si riunì per la prima volta il 31 agosto ed entrò realmente in azione solo dopo il picco massimo di arruolamento. 147 A giudicare da alcune memorie – da Croydon al Lancashire – la musica eccitante suonata dalle bande militari davanti agli uffici di reclutamento nelle primissime fasi della guerra fu più efficace di qualsiasi discorso pronunciato dalle autorità locali. 148 Probabilmente anche i giornali ebbero un ruolo importante: ci furono numerosi articoli simili a quello apparso sul «Newcastle Daily Chronicle» il 1º settembre, nel quale si faceva la seguente esortazione: «Dobbiamo avere più uomini dalla Gran Bretagna. I nostri alleati hanno già messo in campo tutti i loro uomini». 149