La noche del paradero.

A Mirabeau le atribuyen un libro más bien ateo y titulado, creo, Erótica Biblion, que en la edición catalana que leí de niño (sic) se convertía groseramente en La pornografía en la Biblia. ¿Por qué no, ahora, pensar en un Erótica Parking? Llevamos ya demasiado tiempo en esta all man’s land como para no haber sentido su aura sensual, el paréntesis privilegiado que se cierra a los dos lados del suelo francés para crear esta vena interminable de ochocientos kilómetros, este sexo sinuoso de hombre y de mujer resbalando y abriéndose entre montes y llanuras, dando y tomando en un ir y venir que no se interrumpe un solo instante, orgasmo infinito desde la Porte d’Orléans hasta el espasmo final en una Marsella nacida de amores fenicios y refinamientos helénicos, vaso privilegiado para la culminación de un placer que comenzó en tantos paraderos, en tantas altas noches.

Hablo por nosotros, por la Osita y por mí, pero también por mucho de lo que atisbamos en los parkings, allí donde todo parece funcional y mecánico cuando sólo se busca eso o se es eso. Dejo pasar sin comentario a turistas y comerciantes con los ojos concentrados en la autopista, la boca con gusto a sandwiches mal masticados; los dejo pasar porque las ceremonias, los azares, los encuentros y las coronaciones se operan en otra dimensión, y sobre todo en los camiones, recintos móviles de una sensualidad casi siempre presente, casi siempre agazapada. Desde los primeros días aprendimos a reconocerlos: llegan con un bufido que es acaso parte de los códigos secretos de la ruta, santo y seña para otros, disponibilidad. Al caer la tarde empiezan a estacionarse uno tras otro o paralelamente; un tráfico furtivo de siluetas, de diálogos, se teje en las sombras que avanzan. Entre ellos, Fafner goza del respeto que merece un pequeño camión, hay manos que se alzan en un saludo amistoso, hay sonrisas cómplices. Los grandes paraderos con una estación de servicio, una tienda y casi siempre un restaurante, ven nacer cada noche una pequeña ciudad efímera, cambiante, que sólo existirá una vez para ser sustituida por otra similar pero diferente al otro día. De pronto la ciudad está completa, y es la ciudad más internacional del mundo, con casas búlgaras, francesas, alemanas, españolas, griegas, belgas, casas profundas con inscripciones o grandes telas bajo las cuales se guarece el misterio; casas de muchas piezas, con cocinas, baños, televisión, luces; casas donde habita una pareja o un hombre o una mujer solos, a veces perros, a veces niños, y siempre hornillos de butagás, botellas de vino y cerveza, perfumes de sopa o de papas fritas.

En París, ver de cuando en cuando a una mujer manejando un camión pesado sigue provocando en los hombres un rápido gesto de sorpresa, pronto disimulado, como si se avergonzaran de seguir considerando eso como una transgresión, incluso una insolencia. En la autopista ese sentimiento es casi admirativo, ver detenerse un monstruo de vaya a saber cuántas toneladas, con su remolque igualmente enorme, y de pronto un reflejo rubio sobre el volante, brazos blancos y una blusa de colores, ver bajar a una mujer de movimientos claros y firmes, mucho más mujer que tantas mujeres, que se pone a golpear los neumáticos con el zapato, comprueba los cierres y la tensión de la tela encerada, llena una botella de agua y entra en el W.C. para volver a salir con la cara lavada, sacudiéndose el pelo, moviéndose con el placer de una breve caminata. Casi siempre un gran perro la acompaña, manso y juguetón pero que quizá es muy diferente en la cabina. En la mayoría de los casos un segundo camión de la misma compañía llega poco después, un hombre baja de él y la pareja está completa para el alto, para la noche. A veces son dos hombres; hasta hoy no hemos visto nunca a dos mujeres.

Hasta las tapas de cerveza contribuyen a la monstruosidad de Pierre-Bénite.

El azar de la construcción de la ciudad fantasmagórica nos hace asistir a encuentros casuales pero que forman parte del código, como hace un par de días cuando vimos a la joven pareja de camioneros que se hablaban de una manera que sólo podía ser fragmentaria, basada en sonrisas y gestos y la alegría de simpatizar. Ella manejaba un camión sueco, él era francés; sin duda tenían un vocabulario de cincuenta palabras inglesas, pero lo mismo habían decidido tomarse fotos, lo mismo se visitaban en sus cabinas respectivas para abrir una cerveza o alguna lata. Todo eso duró muy poco, un horario tiránico les impedía formar parte de la ciudad nocturna, a menos que hubieran decidido encontrarse de nuevo en el paradero siguiente, más propicio (éste no lo era y Fafner vegetaba ahí por la fuerza de la ley de la expedición, con un aire de hongo triste que se nos contagiaba).

Vimos a los jóvenes camioneros subir a sus puestos de comando, ella salió primero con un último saludo a mano alzada, y él la siguió después de sonreírnos como si comprendiera que no podíamos elegir un lugar mejor, o simplemente pensara que éramos tontos. Nos quedamos meditando en ese encuentro efímero que acaso les daría una larga felicidad nocturna un poco más allá, o acaso nunca.

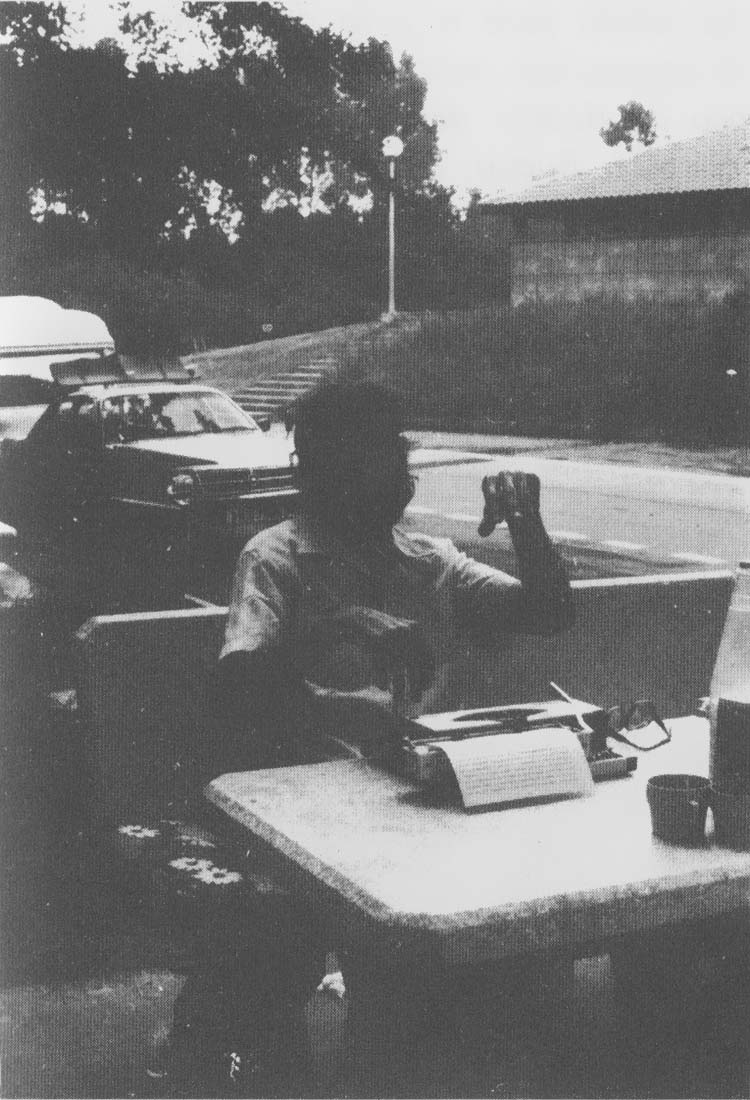

A veces los encontramos ya reunidos, ya pareja estable en su cabina, como los jóvenes alemanes de ayer por la tarde, que jugaron a subir y a bajarse del camión entre risas y botellas de agua fresca y un sentimiento de dicha que los llenaba de sol, como si les hiciera falta en ese maldito paradero donde dos o tres árboles a la vez enanos y medio calvos producían una sombra comparable a la de un paraguas de ocasión, bajo la cual la Osita y yo trabajábamos maniáticamente para olvidarnos de lo que nos rodeaba, que era prácticamente nada.

Pero tal vez por eso, por el calor aplastante que nos habíamos aguantado, el paradero siguiente nos pareció un oasis, con su restaurante (Le reíais du Beaujolais, se ruega tomar nota), su tienda con provisiones harto necesarias a esa altura de la expedición, y su interminable playa a la que iban llegando una tras otra las casas que habrían de tejer la ciudad fantasmal de unas pocas horas.

Como suele sucedernos, habíamos puesto a Fafner en el peor lugar posible, que por un lado quedaba lejos del fragor de la autopista pero en cambio se situaba junto al camino de salida de los vehículos que reanudaban la marcha. Con la euforia de un steack haché pommes frites (la Osezna) y un petit salé aux lentilles (el Lobo) rociados con el vino epónimo, nos pareció un emplazamiento digno de nosotros y nos acostamos sin más tardar. Ahora bien, acostarse en Fafner es una operación mucho más fácil que levantarte, puesto que la cama una vez abierta ocupa gran parte del espacio reservado de día a la estación vertical o sentada, sin contar que además nos acostamos desnudos como corresponde (¿todavía habrá gente que duerme en piyama en este mundo? Las películas yanquis lo dejan sospechar, pero suponemos que forma parte de las frustraciones de ese pobre país), razón por la cual volver a vestirse en caso de urgencia es uno de los trabajos de Hércules olvidados culpablemente por Hesíodo y otros cronistas. Una vez en la cama, a la cual resbalamos como peces sorprendidos / la mitad llenos de lumbre / la mitad llenos de frío, / nada nos parece lo suficientemente horrible como para levantarnos y cambiar a Fafner de lugar, tarea que además supondría el desplazamiento previo de diversos sacos y envoltorios y además recoger las velas, o sea el fuelle del dragón que a esta hora alza su copete amarillo contra las estrellas.

Por todo eso nos quedamos donde estábamos, pero a los cinco minutos empezó Cristo a padecer: uno tras otro, camiones y autos y camping-cars iban llegando, se detenían un momento vaya a saber por qué al lado de Fafner, nos metían sus focos en plena penumbra interior, y luego arrancaban otra vez con tremendos rugidos y explosiones para volverse a la autopista. Todo eso, objetivamente, hubiera debido ser infernal y de alguna manera lo era, pero a la vez los signos estaban invertidos y el acoso mecánico, las ráfagas de luz y el hostigamiento de los camiones en marcha o ya estacionados se volvía más y más favorable para las fiestas de la noche, para la noche del paradero, para eso que habíamos estado descubriendo poco a poco y que ahora restallaba finalmente con nosotros mismos como centro, desnudos en el acuario cambiante, en la cápsula extraterrestre por increíble y absurda, pilotos maravillados de un Ovni que acabara de posarse entre los camiones y entrara en ese juego que no podían sospechar los que nos fustigaban con sus luces y nos volvían el centro de un aquelarre de motores y de fuegos.

Donde se puede admirar el talento artístico del dragón para embellecerse con un juego de sombras.

En ese estado de ingravidez, en esa burbuja iridiscente que cambiaba continuamente de luces y de sonidos, supimos que esa noche era la noche de nuestra fiesta, que después de tantos días de avance y exploración habíamos sido aceptados por una de las ciudades efímeras, que también sin saberlo los camioneros nos rodeaban en una ceremonia de iniciación y de reconocimiento, nos ponían en las manos las llaves invisibles de la ciudad fantasma, y que al alba el lugar estaría desierto y gris, que Fafner despertaría como Cenicienta en una playa de cemento vacía e indiferente. Vivimos la maravilla de que tanta cosa horrible en sí misma se volviera maravilla por y para nosotros, aceptamos en una lenta, deliciosa ceremonia interminable todo lo que habíamos rechazado siempre en nuestra vida de ciudades estables y petrificadas. Beduinos en el aduar de una noche, mutantes de unas pocas horas en que amarse era como hacerlo en un calidoscopio, proteiformes y huyentes, cubiertos de estrellas fosforescentes o envueltos en rápidas ráfagas de sombra, cayendo en pozos de silencio donde nuestro murmullo era como una caricia más, hasta recibir el chirriante latigazo de una frenada como un eco de terrores antediluvianos, de megaterios pisoteando los helechos del tiempo.

Y después dormimos, Osita, y ya entrada la mañana seguías durmiendo y sólo a mí me fue dado ver el fin de la noche del paradero, el sol rasante que convertía el fuelle de Fafner en una cúpula naranja, que resbalaba entre las cortinas laterales para meterse con nosotros en la cama, empezar a jugar con tu pelo, con tus senos, con tus pestañas que siempre parecen más, que siempre parecen muchísimas más cuando estás dormida.

También yo jugué ese último juego antes de las naranjas y el café y el agua fresca, un juego que viene de la infancia y que es taparse con la sábana, desaparecer en esas aguas de aire espeso y entonces de espaldas doblar poco a poco las piernas levantando la sábana con las rodillas para hacer una tienda, y dentro de la tienda establecer el reino y allí jugar pensando que el mundo es solamente eso, que por fuera de la tienda no hay nada, que el reino es solamente el reino y que se está bien en el reino y nada más hace falta. Dormías dándome la espalda, pero cuando digo que me la dabas estoy diciendo mucho más que una mera manera de decir, porque tu espalda se bañaba en el resplandor de acuario que nacía del sol filtrándose por la sábana vuelta cúpula traslúcida, una sábana de finas rayas verdes, amarillas, azules y rojas que se resolvían en un polvo de luz, oro flotante donde tu cuerpo inscribía su oro más sombrío, bronce y mercurio, zonas de sombra azul, pozas y valles.

Recuento de observaciones científicas que lleva al Lobo…

Nunca te había deseado tanto, nunca la luz había temblado tanto en tu piel. Eras Lilith, eras Cypris, de la noche del paradero renacías al sol como los murmullos de fuera que crecían, los motores arrancando uno tras otro, el rumor de la autopista creciendo con el aflujo que cada paradero echaba ya a correr después del sueño. Te miré tanto, sabiendo que ibas a despertar perdida y asombrada como siempre, que no entenderías nada, ni la tienda secreta ni mi manera de mirarte, y que los dos empezaríamos el día como siempre, sonriéndonos y «¡jugo de naranja!», mirándonos y «¡café, café, montañas de café!».

… a un éxtasis musical que hace pensar en Glenn Gould.