Il Decostruttivismo

Movimento architettonico che prende piede a partire dai primi anni Ottanta del Novecento, il Decostruttivismo si sviluppa dalla teoria avanzata dal filosofo francese Jacques Derrida – il cui interesse per l’architettura nasce da un invito da parte di Bernard Tschumi a un dibattito sul Parc de la Villette, a Parigi – relativa all’interpretazione del progetto come te-Il progetto come Titolo concesso in licenza a Biblioteca Quarrata, 15493, ordine Istituto Geografico De Agostini 118943.Copyright 2011 De Agostini, Novara sto. Il concetto centrale si può riassumere nella negazione di testo

un’univoca trasparenza del testo, quindi nell’impossibilità di

interpretarlo in senso veritiero.

La nascita del movimento viene comunemente fatta risalire al Nascita

1988, in occasione di una mostra al MoMA di New York or-del Decostruttivismo

ganizzata da Philip Johnson e Mark Wigley, dal titolo Decostruttivist Architecture, in cui viene sancita la fine del Postmoderno. In realtà già 2 anni prima gli architetti Paul Florian e Stefan Wierzbowski avevano cercato di organizzare senza successo una mostra dal titolo Perfezione violata: il significato di un frammento architettonico, per rendere pubblica una tendenza che andava ormai diffondendosi in ambito architettonico.

Gli architetti espositori del 1988 sono: Daniel Libeskind, Rem Gli architetti

Koolhaas, Zaha Hadid, il gruppo Coop Himmelblau, che co-protagonisti

munica aspetti derivanti da un’esperienza fantasiosa e tra-sgressiva del design, Peter Eisenman, rappresentante di una

forte intellettualità, Bernard Tschumi, una professionalità

sperimentata con il Parc de la Villette, a Parigi, e Frank O.

Gehry, figura emergente del panorama internazionale.

Filone conduttore del gruppo di progettisti è il riferimento al-l’operato dei costruttivisti russi degli anni Venti, che per pri-L’influenza mi, “destabilizzando la purezza formale”, hanno creato una dei costruttivisti

geometria instabile tramite la libera aggregazione di forme russi

pure, disarticolate e decomposte, partendo dalla composi-243

Architettura contemporanea

Il superamento

zione classica per poi stravolgerne la gerarchia, l’equilibrio e

del Costruttivismo

l’unità. I decostruttivisti, considerando il loro operato come

un completamento del radicalismo avanguardistico costruttivista, antepongono il “de” alla parola “costruttivismo” per sottolineare la loro deviazione dal movimento architettonico cui si sono ispirati. La forma pura e la geometria euclidea vengono in questo modo contaminate; i decostruttivisti rivelano

una diversa sensibilità architettonica, in cui il desiderio della

forma pura viene modificato e stravolto, fino a non esistere

La “non architettura” più. La nuova architettura è adesso frutto di regole compositive libere e antiaccademiche, una “non architettura” che si avvolge e si contorce su se stessa con volumi plastici e scultorei: la nuova regola è il caos.

Le opere decostruttiviste sono il risultato di una destruttura-Titolo concesso in licenza a Biblioteca Quarrata, 15493, ordine Istituto Geografico De Agostini 118943.Copyright 2011 De Agostini, Novara zione delle linee diritte e ortogonali che si inclinano e si defor-mano senza una precisa apparente ragione; ordine e disordine convivono perché forte è il desiderio di liberarsi delle strutture rigide, vincolate dal potere e dalle logiche razionaliste.

Distorsione

Altra caratteristica di rilievo è la “dislocazione” effettuata nel

tipologica,

rapporto con il contesto, attuata attraverso la “distorsione tipo-straniamento

logica” (come ad esempio nelle torri rovesciate del club The

e spiazzamento

Peak, a Hong Kong, di Zaha Hadid, 1983), lo “straniamento”

e lo “spiazzamento” dei materiali, mettendo in discussione il

principio di contrapposizione tra interno ed esterno.

Non più

Quest’ultima componente, che in passato aveva determinato

contrapposizione

la definizione della forma tramite superfici che delimitavano

interno/esterno

un volume, rappresenta ora il sovvertimento del principio di

focolare e di casa. Le pareti si inclinano, si fendono, si aprono; è lo stesso concetto di chiusura a essere qui destabilizza-to e disintegrato, non solo in relazione al mondo esterno, ma anche all’interno della costruzione stessa.

I Frank O. Gehry

Al canadese Frank O. Gehry (Toronto, 1929) si deve l’attua-zione delle più radicali opere decostruite, tramite architettu-Tema re spesso caratterizzate dal tema del “non-finito” e da inter-del “non finito”

venti di “perturbazione” della statica e della tettonica tradizionali, nelle quali vengono messe in discussione le stesse nozioni di verticale e orizzontale.

Gli anni Settanta

Negli anni Settanta Gehry inizia a interessarsi dell’arte d’avanguardia, avvicinandosi alla Pop art e alla Minimal art. La

sua architettura, fatta di forme semplici innestate l’una nell’altra, di materiali rudimentali e poveri e di imprevedibili

spazi scenografici, è ben rappresentata nella sua casa di Santa Monica, in California, realizzata in fasi successive, dal 1977-1978 al 1988, in realtà mai definitive. Questo linguaggio giun-244

2 - Dal Decostruttivismo al Neorazionalismo

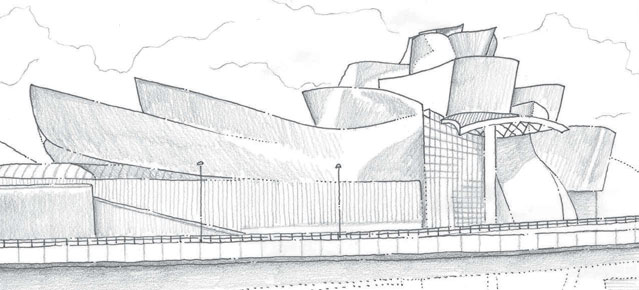

Titolo concesso in licenza a Biblioteca Quarrata, 15493, ordine Istituto Geografico De Agostini 118943.Copyright 2011 De Agostini, Novara ge a maturazione in una serie di opere: Cabrillo Marine Mu- Figura 51

seum, a San Pedro (1979), California Aerospace Museum, a Il Guggenheim Museum

Los Angeles (1982-1984), Loyola Law School, a Los Angeles di Bilbao.

(1981-1984), Frances Haward Goldwyn-Hollywood Regional

Branch Library, a Hollywood (1980), il campus universitario

a Irvine (1984-1986) e la Winton House, a Wayazata, Minne-sota (1987). Tra le opere successive si ricordano la Schnabel

Residence, a Brentwood (1986-1989), e l’American Center,

a Parigi (dal 1989).

Gehry ha lavorato per la Disney Corporation, realizzando il Le opere più recenti

Team Disney Building e il Palazzo del Ghiaccio Disney, ad

Anaheim, in California (entrambi inaugurati nel 1995), e il Walt

Disney Center di Los Angeles.

Notevole rilevanza e grande diffusione mediatica ha avuto la

realizzazione del Guggenheim Museum di Bilbao, inaugurato nel 1998.

I Daniel Libeskind

Daniel Libeskind (Lódz, 1946) è un architetto statunitense di

origine polacca dell’ultima generazione di decostruttivisti. Le

sue costruzioni si fanno portatrici di un messaggio: sono una

forma che nasconde dentro di sé un significato ben preciso.

Ne è un esempio il Museo Ebraico di Berlino (1989-1999): la Il Museo Ebraico

pianta dell’edificio ha un andamento tortuoso che ricorda di Berlino

una saetta, la struttura ha alte mura con rivestimento di la-miera di metallo ondulato e numerosi tagli diagonali che danno luce all’interno. Tutte forme e simbologie che rievocano la distruzione del popolo ebraico. L’edificio non ha un accesso diretto, ma è raggiungibile soltanto da un passaggio sotterraneo del vicino edificio. Tra le più note realizzazioni di Li-245

Architettura contemporanea

Altre opere

beskind vi sono il padiglione per la Fiera internazionale dei

giardini di Osaka (1988-1990); il piano urbanistico per la città

di Groninga (Paesi Bassi), ultimato nel 1990; un complesso

di residenze e uffici a Berlino (1987-1991). Libeskind, che si

occupa anche di scenografia, ha inoltre progettato un teatro

sperimentale con annesso complesso di servizi per la società

Hespos, a Oldenberg (1991). Nel 2004 è stato scelto il suo progetto (elaborato con Zara Hadid e Arata Isozaki) per la riqualificazione del quartiere Fiera di Milano.

I Peter Eisenman

Architetto statunitense, Peter Eisenman (Newark, 1932) rimane il più significativo e fecondo traduttore del Decostruttivismo, tramite una ricerca tesa a rendere autonomi e fi-ni a se stessi il linguaggio e la scrittura architettonica. Critico Nuova concezione

verso il contesto attuale e la comune concezione di “casa”, af-Titolo concesso in licenza a Biblioteca Quarrata, 15493, ordine Istituto Geografico De Agostini 118943.Copyright 2011 De Agostini, Novara dell’abitare

ferma che essa può essere migliorata grazie all’estraniazione

dell’individuo dal modo consueto di percepire il suo ambiente. Ne è un esempio la Casa VI, del 1972, edificio nel quale vengono contraddette la classica organizzazione degli spazi e la funzionalità, arrivando addirittura ad aggiungere a una scala

realmente funzionante, colorata in verde, una falsa scala colorata in rosso, simmetrica a quella vera, ma che termina contro I progetti

il soffitto e non porta in nessun luogo. La sua attività progettuale riguarda ambiti diversi: ricordiamo i grandi progetti urbani, fra cui il Manhattan Waterfront e il Roosevelt Island Housing, a New York, il Friedrichstadt-Süd, a Berlino, il Parc de La Villette, a Parigi. Dal 1980 collabora con James Robertson: insieme progettano il nuovo University Art Museum and Arbo-retum della California State University, a Long Beach, e il Museo di Rovereto. Tra i suoi progetti più recenti ricordiamo il Centre for Visual Arts, presso la Ohio State University (1989),

la sede della Koizumi Sangyo Corporation, a Tokyo (1991), il

Convention Center di Columbus (Ohio, 1993) e un complesso di alloggi popolari in un’area vicina a uno dei quartieri un

tempo occupati dal Muro di Berlino (1993).