e del progetto

Tra la fine del Trecento e l’inizio del Quattrocento prende Nascita

vita un nuovo fenomeno sia nel campo letterario sia in quel-dell’Umanesimo

lo delle arti figurative: l’Umanesimo, così definito per l’attenzione rivolta alla dignità dell’uomo, costituisce un movimento culturale unitario insieme al Rinascimento, periodo storico e artistico compreso tra il 1420 e il 1550.

Il termine Rinascimento esprime un desiderio di rinascita, Gli ideali

una nuova concezione dell’uomo e della natura: l’uomo può rinascimentali

conoscere e comprendere il mondo e risalire al suo Creatore

in virtù della ragione, forma di intelletto donatagli da Dio e

quindi uguale a quella di Dio stesso. Il passato non è qualco-sa cui attingere per ricavarne una semplice imitazione delle

forme espressive, ma è fonte di ispirazione per elaborazioni

autonome e legate al contesto storico. L’arte diviene anch’essa L’arte come

strumento di conoscenza del reale, assumendo i metodi di strumento

indagine della scienza e basandosi su fondamenti razionali di conoscenza

quali la prospettiva. L’architetto del Quattrocento è parago-nabile a uno scienziato, poiché fa tesoro del passato per ri-L’architetto leggerlo in un’ottica nuova, basata sull’analisi scientifica.

si fa scienziato

Le origini italiane e gli aspetti politici

e culturali dell’epoca

All’inizio del Quattrocento il clima generale di interesse per la

civiltà classica vede la città di Firenze rivestire il ruolo di culla La culla

del Rinascimento. Le ragioni dell’origine fiorentina si possono del Rinascimento

cogliere nel fatto che tra la fine del XII e la metà del XIII secolo si afferma il Protorinascimento, caratterizzato da una sensibilità verso i motivi architettonici romani e da una propen-Protorinascimento 153

Architettura del Rinascimento

LA PROSPETTIVA RINASCIMENTALE

I principi del metodo prospettico erano

zonte di fronte all’occhio dell’osservatore;

già contenuti in nuce nella teoria ottica

su queste diagonali visive vengono distri-medievale, ma, mentre questa tendeva a

buite le figure, che assumono dimensioni

mostrare l’apparenza della realtà, la pro-differenti in relazione alla lontananza o vi-spettiva rinascimentale si pone l’obiettivo cinanza rispetto allo spettatore. La pro-di dare una fedele rappresentazione del

spettiva è di tipo lineare e risolve l’anno-mondo, ricostruito su regole geometri-so problema della rappresentazione di

che. Nata dallo studio della geometria e

una realtà tridimensionale su una superfi-dell’ottica, permette di codificare la realtà

cie piana; è unitaria perché relaziona la

sottoponendola a una legge razionale u-molteplicità degli elementi del reale all’universale. Questa soluzione tecnica rap-nico punto di vista dello spettatore, che ri-presenta gli oggetti secondo una serie di sulta protagonista dello spazio; è infine di

linee convergenti in un unico punto

origine matematica, perché segue preci-

(punto di fuga), posto sulla linea dell’oriz-se leggi razionali imposte dall’uomo.

Il contesto politico

sione per l’eleganza e la grazia. Firenze all’epoca è una repubblica dove il cittadino contribuisce alla crescita della collettività (particolarità riscontrabile anche nel mondo classico).

Tra il 1418 e il 1434 si passa dal regime oligarchico al potere

della famiglia Medici, che diviene una delle maggiori com-Titolo concesso in licenza a Biblioteca Quarrata, 15493, ordine Istituto Geografico De Agostini 118943.Copyright 2011 De Agostini, Novara mittenze private (la fama degli artisti è subordinata ai committenti, che si identificano con le famiglie facoltose).

Da Firenze

Lo sviluppo del Rinascimento non avviene in modo omoge-al resto d’Italia

neo in tutta la penisola: da Firenze, tramite gli spostamenti

degli artisti, il linguaggio figurativo viene esportato nel resto

d’Italia, dapprima a Roma e Venezia, successivamente a Fer-rara, Urbino, Siena, Pisa, Perugia, Mantova, Milano e Napoli.

Per comprenderlo al meglio è quindi necessario tenere conto delle differenti realtà storiche, politiche e culturali delle

diverse città italiane. Le fasi nelle quali gli storici sono soliti

Tre fasi

suddividere il periodo rinascimentale sono tre.

I Primo Rinascimento

Il primo Rinascimento interessa gli anni compresi tra il 1420

e il 1500. L’utilizzo di forme geometriche, chiaramente deli-neate per mezzo della prospettiva e dell’introduzione del

Nuova concezione

modulo quadrato, dà luogo a una nuova concezione dello

dello spazio

spazio: rigoroso, armonico, semplice. Altro elemento distintivo è l’impiego della pianta a schema centrico e di quella a

schema longitudinale per gli edifici religiosi. La facciata è

concepita come proiezione all’esterno della distribuzione

spaziale interna, per esprimere la relazione tra l’uomo e

l’ambiente. Non meno importante è la ripresa degli ordini

154

1 - Inquadramento storico

architettonici, espressione dell’equilibrio e dell’eleganza Il modello classico

dell’architettura classica: la loro scansione è usata per descrivere lo scheletro strutturale. Gli ordini, così come le campate, vengono combinati insieme secondo leggi geometriche di aggregazione e ripetuti all’infinito creando nuove tipologie edilizie, non solo per gli interni, ma anche per le facciate (esempi significati sono le chiese di San Lorenzo e di Santa Maria Novella, a Firenze).

Tali applicazioni possono trovare espressione, ad esempio,

nella sovrapposizione degli ordini, allo scopo di dare armonia e dinamismo, e nell’ordine architravato o archivoltato.

La ricerca della bellezza attraverso la classicità si manifesta con Ricerca

il sapiente connubio tra elementi verticali (le colonne, le le-della bellezza

sene, le paraste e i capitelli) e orizzontali (le trabeazioni e le

cornici), con la ripresa del modello dell’arco romano a 3 fornici e tramite l’uso dell’arco a tutto sesto. L’impiego di una ricca decorazione (tipica del Tardogotico) scompare per lasciare il posto a scansioni ritmiche degli elementi architettonici, chiara definizione dei volumi costruiti ed equilibrato rapporto tra pieni e vuoti. Le facciate dei templi religiosi fanno mostra di

timpani, coronamenti a lunetta sulle finestre e portali privi di

strombature; per le coperture si preferiscono volte a botte o a

vela e tetti a capanna, e si evidenzia un interesse per l’impiego

della cupola intesa come forma armonica e perfetta.

I padri fondatori del primo Rinascimento sono Filippo Bru-I primi protagonisti

nelleschi e Leon Battista Alberti. Dopo il 1450 il linguaggio

Titolo concesso in licenza a Biblioteca Quarrata, 15493, ordine Istituto Geografico De Agostini 118943.Copyright 2011 De Agostini, Novara rinascimentale da Firenze si sposta a Venezia e a Milano, con

Michelozzo Michelozzi di Bartolomeo (1396-1472) e Filarete (1400-1469), per non dimenticare le corti principesche

di Rimini, Mantova e l’ambiente urbinate con Luciano Laurana (1420-1479).

I Medio Rinascimento

Il medio Rinascimento si sviluppa in un arco di tempo che va

dal 1500 al 1530 circa. Il XVI secolo vede il ritorno a Roma Il ritorno del Papato

del Papato da Avignone e il conseguente rinnovamento edilizio e culturale della città, con il moltiplicarsi di nuovi palazzi e chiese cui si accompagna il rimaneggiamento di numerose

vecchie costruzioni. Il centro della vita artistica da Firenze si Roma capitale

sposta quindi a Roma.

artistica

Il maggior esponente del periodo è Donato Bramante, attraverso le cui opere si colgono i tratti salienti del Rinascimento maturo: la grande innovazione consiste in un nuovo procedimento di progettazione che supera quello del Brunelleschi, poiché introduce una spazialità in cui l’organismo

architettonico è costituito da una semplice aggregazione di

155

Architettura del Rinascimento

cellule tridimensionali aventi volumi diversi. Altri elementi

cardine del periodo sono la compenetrazione tra pieni e

vuoti e la relazione tra architettura e ambiente: l’impiego

Titolo concesso in licenza a Biblioteca Quarrata, 15493, ordine Istituto Geografico De Agostini 118943.Copyright 2011 De Agostini, Novara di balaustre, colonnati e nicchie permette allo spazio di penetrare all’interno dell’edificio, e contemporaneamente al-l’edificio stesso di proiettarsi all’esterno attraverso elementi Continuità con il

aggettanti (gradoni, cupole e lanterne). Proseguono la pro-primo Rinascimento

pensione per gli impianti centrali, con piante cruciformi o

quadrate, la sovrapposizione degli ordini, l’orizzontalità dei

tetti con frontoni, la ricchezza degli elementi decorativi e

la ripresa del motivo dell’arco onorario, utilizzato sia nei prospetti sia all’interno delle chiese.

Apice e declino

Il Rinascimento raggiunge l’apice nel Cinquecento, ma nello stesso secolo si segnala anche l’inizio della crisi: l’uomo rinascimentale, proprio perché crede nella ragione, è costantemente spinto dall’ansia della ricerca fino all’estremo delle possibilità, e perciò è destinato all’insoddisfazione.

La diaspora

Il Sacco di Roma del 1527 segna la sottomissione degli Sta-degli artisti

ti italiani alla dominazione spagnola; nel mondo delle arti

inizia la diaspora di molti artisti attivi a Roma e il conseguente

ampliamento del linguaggio rinascimentale su scala europea.

I Tardo Rinascimento e Manierismo

Il tardo Rinascimento copre un arco di vent’anni, dal 1530 al

1550; le idee nate nei decenni tra la fine del Quattrocento e

l’inizio del Cinquecento si sviluppano e il loro significato viene ampliato. La cultura del tardo Quattrocento giudica ogni Tensione ideale

esperienza reale con il metro della perfezione assoluta cui si

verso la perfezione

può tendere; la successiva generazione del Cinquecento sfio-ra questa perfezione, con artisti come Raffaello Sanzio (1483-1520) e Michelangelo Buonarroti (1475-1564). Il tardo Rinascimento non può non essere analizzato insieme con il Manierismo, movimento stilistico che si colloca tra il 1520 e il 1620 circa. I segni precursori del Manierismo si possono già

vedere nei grandi maestri del tardo Rinascimento, che ingi-L’ordine gigante

gantiscono gli stili dell’antichità con l’introduzione del cosiddetto ordine gigante, accentuando gli elementi chiaroscurali con la realizzazione di spazi poliprospettici.

I massimi esponenti del tardo Rinascimento, che nelle loro opere anticipano lo stile manierista, sono Raffaello, con villa Madama, a Roma, Baldassarre Peruzzi (1481-1536), con villa Farnesina e Palazzo Massimo, Michelangelo, con la Sacrestia Nuova, lo scalone della Biblioteca Laurenziana e il Campidoglio.

Il principio fondante

Alla base del Manierismo c’è il rifiuto dell’armonia e della com-del Manierismo

postezza classica, e quindi la sua deformazione. Questo porta

a una trasgressione delle regole, alla ricerca del capriccio, al-156

1 - Inquadramento storico

l’accentuazione delle decorazioni, a ritmi ambigui, all’indeter-minazione spaziale e a un’architettura volta a divertire e stupi-Divertire e stupire re attraverso elementi sovradimensionati o tramite un’articolazione complessa delle superfici. A questo atteggiamento tra-sgressivo mancano la chiarezza d’intenti e la sistematicità necessarie a un rinnovamento del linguaggio architettonico, per il raggiungimento del quale bisognerà attendere l’epoca ba-Mancanza di un

rocca. Il repertorio artistico della “terza maniera”, cioè del pie-linguaggio comune

no Manierismo, rende difficile la formazione di una cultura

omogenea, dando vita a differenti realtà locali; i due primi centri di elaborazione sono Firenze e Roma.

Consulente del granduca Cosimo I è Giorgio Vasari (1511-1574), scrittore e architetto, che si ricorda tra l’altro per il progetto della galleria degli Uffizi (1560), costituita da 2 corpi di Titolo concesso in licenza a Biblioteca Quarrata, 15493, ordine Istituto Geografico De Agostini 118943.Copyright 2011 De Agostini, Novara fabbrica paralleli che creano 2 lunghe linee prospettiche convergenti nel punto di fuga, individuato nella grande finestra serliana (a 3 aperture) del piano terra.

Ricordiamo anche i manieristi michelangioleschi alla corte I manieristi

medicea nei nomi di Bartolomeo Ammannati (1511-1592) e michelangioleschi

Bernardo Buontalenti (1536-1608).

A Roma si afferma la produzione monumentale della corte pon-tificia. Personaggio chiave fu il Vignola, il quale, oltre a scrivere Il Vignola il trattato Regola delli cinque ordini di architettura, introduce una tipologia edilizia per gli edifici religiosi, mentre per gli edifici civili utilizza il bugnato e la sovrapposizione degli ordini, con paraste che dividono le facciate in moduli regolari.

SCHEMA RIASSUNTIVO

NUOVA CONCEZIONE

L’Umanesimo è un movimento di rinascita che mette l’uomo al centro del ’Univer-DELL’INDIVIDUO

so. L’architettura diventa un modo di conoscere la realtà, grazie al legame con la

E DEL PROGETTO

scienza e la sfera razionale.

LE ORIGINI ITALIANE

Il potere della famiglia Medici a Firenze fa da catalizzatore di architetti e artisti ri-E GLI ASPETTI POLITICI

nascimentali. Il primo Rinascimento (1420-1500) si distingue per l’uso di forme

E CULTURALI DELL’EPOCA

geometriche e del modulo quadrato, che creano uno spazio rigoroso, armonico e

semplice. Filippo Brunelleschi e Leon Battista Alberti ne sono i massimi esponenti. Il medio Rinascimento (1500-1530) vede il ritorno della sede papale da Avignone a Roma. Il Bramante introduce una nuova concezione di progettazione basata sul rapporto tra altezza e larghezza, con la compenetrazione tra pieni e vuoti. Altri esponenti di spicco del periodo sono Leonardo, Michelangelo e Raffaello. Il tardo Rinascimento (1530-1550) si fonde con l’inizio del Manierismo (1520-1620 ca.), che rifiuta l’armonia e la compostezza classiche, ricercando la trasgressione delle regole. A Firenze opera Giorgio Vasari, a Roma il Vignola.

157

2 Aspetti tipologici

Tema fondamentale del ’architettura rinascimentale è lo studio del a città, idealizzata

sul a base di schemi geometrici e leggi prospettiche che consentono di pianificare

un sistema equilibrato e armonico. Stato e Chiesa erigono le proprie costruzioni,

rappresentate rispettivamente da palazzi urbani e vil e e da cattedrali e chiese.

Architettura rinascimentale: la chiesa,

il palazzo, la villa, la città ideale

Ognuno dei tre periodi rinascimentali, pur mantenendo costanti lo stile architettonico e l’ambiente culturale dell’epoca, ha caratteristiche proprie. Anche le tipologie edilizie, di conseguenza, sono soggette a lievi modifiche lungo il tra-scorrere dei secoli.

Titolo concesso in licenza a Biblioteca Quarrata, 15493, ordine Istituto Geografico De Agostini 118943.Copyright 2011 De Agostini, Novara I La chiesa

Primo Rinascimento

Nel primo Rinascimento viene impiegato più frequentemente lo schema longitudinale a croce latina, con navata unica

circondata da cappelle laterali o a 3 navate; l’ingresso è posto

sul lato breve, mentre l’abside conclude il lato opposto dove è

presente il coro; quest’ultimo è anticipato dal presbiterio, posto all’incrocio tra la navata centrale e i bracci del transetto. La predilezione per queste piante a croce latina, specialmente da

parte del Brunelleschi, è dovuta all’introduzione del modulo

prospettico e di una nuova conseguente conquista lineare dello spazio. La ripetizione del modulo quadrato in pianta (cubico in alzato) permette la formazione delle navate, dei transetti e delle cappelle laterali impostate su campate quadrate.

Equilibrio

Questo elemento modulare, moltiplicato o diviso, genera un

delle tre dimensioni

equilibrio delle tre dimensioni. Per quanto riguarda gli alzati

dell’interno, le pareti sono il piano su cui viene disegnata l’intelaiatura prospettica; la scansione dell’ordine descrive invece lo scheletro strutturale. Nel muro di tamponamento sono scavate nicchie semicircolari sovrastate dall’uniforme disposizione delle finestre, che consente alla luce di illuminare ogni angolo dell’intera aula. La copertura può essere piana, a botte liscia o cassettonata; la cupola posta all’incrocio tra navata e transetto costituisce un elemento costante per gli edifici religiosi.

Esempi di impianti longitudinali sono la chiesa di San Lorenzo e quella di Santo Spirito, a Firenze, del Brunelleschi,

e la chiesa di Sant’Andrea, a Mantova, dell’Alberti.

158

2 - Aspetti tipologici

Insieme agli schemi longitudinali vengono ripresi gli schemi Ripresa dello

centrici già diffusi nell’antichità, poiché il cerchio è il simbolo schema centrico

del divino e forma perfetta (ricordiamo esempi di impianti a

croce greca, cruciforme o centrali come la Sacrestia Vecchia e

la Cappella dei Pazzi, a Firenze, del Brunelleschi). Le facciate

delle chiese sono arricchite da tarsie dicrome che dividono in

parti geometriche le superfici insieme con l’impiego di lesene,

le quali a loro volta definiscono l’altezza della navata centrale

interna, in una corrispondenza reciproca tra esterno e interno

(Sant’Andrea, a Mantova; Santa Maria Novella, a Firenze).

Nel medio Rinascimento si rivoluzionano definitivamente gli Medio Rinascimento

impianti delle chiese, preferendo quelli a pianta centrale: si

abbandona l’equilibrio quattrocentesco per ottenere maggior

dinamismo e plasticità.

Un esempio fondamentale di tempio religioso del tardo RiTardo Rinascimento

nascimento si ritrova nei differenti progetti per la pianta a

croce greca della basilica di San Pietro. I più rilevanti sono

quello del Bramante, del 1505, e quello di Michelangelo, del

1546. Il Bramante propone una croce greca con absidi a con-clusione di ogni braccio, fissando così il modello spaziale. Michelangelo mantiene l’impianto a croce greca, l’ambulacro quadrato sormontato dalla cupola centrale e i bracci della croce, ma elimina tutte le aggregazioni di cellule spaziali bra-mantesche per arrivare a un unico spazio cruciforme sormontato dalla gigantesca cupola.

Con il tardo Manierismo si ritorna all’impianto basilicale, in Tardo Manierismo

particolare per volere della Compagnia dei Gesuiti, che chiede

al Vignola il progetto per la chiesa del Gesù, a Roma (1568).

Rifacendosi alla pianta albertiana, anche qui il progetto configura una navata unica con volte a botte, cappelle laterali basse e cupola all’incrocio tra navata e transetto, con bracci trasversali cortissimi. Il Palladio, dal canto suo, rivoluziona la facciata delle chiese venete attraverso l’uso di motivi classici (chiesa del

Redentore, del 1577, e di San Giorgio Maggiore, del 1566), mentre nelle piante riprende lo schema del Vignola.

I Il palazzo

La tipologia del palazzo rinascimentale si forma in modo gra-Rivisitazione

duale, tramite un processo di aggregazione delle cosiddette delle case

case a corte medievali. Queste case erano dimore organiz-a corte medievali

zate intorno a un cortile circondato da torri, botteghe, magazzini e abitazioni, fino a formare un complesso unitario; il

rinnovamento di queste strutture porta alla nascita del pa-Titolo concesso in licenza a Biblioteca Quarrata, 15493, ordine Istituto Geografico De Agostini 118943.Copyright 2011 De Agostini, Novara lazzo urbano. Edificio prestigioso, il palazzo è un elemento Elemento simbolo

simbolo della tipologia architettonica rinascimentale, poiché

non è solo residenza di grandi famiglie, ma anche strumento

159

Architettura del Rinascimento

di potere che contribuisce a modificare il tessuto urbano e

a dare magnificenza alla città. Un prototipo del primo Rina-Primo Rinascimento

scimento è rappresentato da palazzo Rucellai (Firenze,

1460), dell’Alberti, primo esempio di applicazione degli ordini classici al fronte di un edificio civile. Due cornici orizzontali dividono la facciata in 3 parti uguali: ogni settore è scandito da un sistema modulare di lesene alternato a bifore a tutto sesto. I semipilastri seguono la sovrapposizione

degli ordini, partendo da tuscanico e ionico per concludere

con il più leggero corinzio; i due estremi dell’edificio, corrispondenti all’attacco al suolo e al suo coronamento, sono caratterizzati dalla fascia basamentale con alto zoccolo e da un pronunciato cornicione. Si genera così una griglia prospettica sovrapposta al bugnato che ricopre il palazzo.

Altri palazzi fiorentini ricalcano le medesime caratteristiche

tipologiche: basti pensare, ad esempio, a palazzo Medici-Riccardi, di Michelozzo (1444), e a palazzo Strozzi, di Benedetto da Maiano (1489).

Tardo Rinascimento

Il tardo Rinascimento vede la realizzazione di opere come palazzo Farnese, di Antonio da Sangallo il Giovane (Roma,

1534), dove permangono la monotonia delle finestre “ingi-nocchiate”, tipiche cinquecentesche, e il cornicione agget-tante finale, ma emerge il contrasto tra la superficie muraria liscia e il bugnato, utilizzato soltanto intorno al portone centrale o a rinforzo degli angoli.

Il Manierismo

Con il Manierismo ci si allontana dai tradizionali principi rinascimentali a favore di nuove illusioni ottiche e palazzi con Titolo concesso in licenza a Biblioteca Quarrata, 15493, ordine Istituto Geografico De Agostini 118943.Copyright 2011 De Agostini, Novara forme scenografiche: la varietà delle facciate con prospettive distorte, unita all’uso irregolare delle decorazioni, rompe

gli schemi di armonia. Un esempio lampante è Palazzo Te, a

Mantova, di Giulio Romano (1499-1546): qui l’architetto

adotta un linguaggio fatto di serliane ripetute, nicchie dise-guali, bugnato molto accentuato, fregi irregolari, finestre in-corniciate entro archi con motivi ornamentali a ventaglio e colonne tortili. Anche l’architettura civile del Palladio rispecchia i caratteri dei palazzi rinascimentali: si ritrovano il portico a pianterreno, l’ordine gigante, la sovrapposizione

degli ordini, l’equilibrio tra larghezza e altezza, ripetuti giochi chiaroscurali, cornicioni, balaustre e un abbondante uso di sculture (palazzo Thiene, palazzo Chiericati, palazzo Valmarana, palazzo della Ragione, Vicenza, 1550-1566).

I La villa

Vil a Madama

Il primo esempio di villa rinascimentale è il progetto di villa Madama, di Raffaello, del 1516; posta nelle immediate vicinanze di Roma, ricorda nell’impianto una struttura termale. Di stile più

160

2 - Aspetti tipologici

elegante è Baldassarre Peruzzi: nella sua villa Farnesina, a Ro-Vil a Farnesina

ma, propone una pianta a U con avancorpi laterali aggettanti

verso il giardino e un sottile marcapiano (la fascia orizzontale

che segna la divisione in piani, in questo caso 2). Il ritmo delle

facciate è dato dal loggiato ad arco e da finestre trabeate con paraste angolari lievi. Di tipologia simile sono le ville del Vignola, per l’integrazione dell’edificio con il giardino retrostante grazie

Titolo concesso in licenza a Biblioteca Quarrata, 15493, ordine Istituto Geografico De Agostini 118943.Copyright 2011 De Agostini, Novara all’impiego di bracci laterali rettilinei o semicircolari, alleggeriti

da loggiati e belvedere. In villa Farnese, a Caprarola (1559), il Vi-Vil a Farnese

gnola raccorda i dislivelli mediante scale rettilinee o curvilinee;

la villa, a pianta pentagonale, offre

contemporaneamente la vista

frontale e laterale, generando un

inserimento della massa edificata

nello spazio.

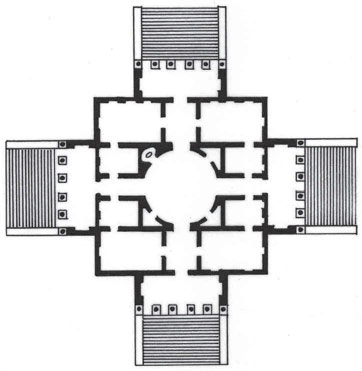

L’architetto che stabilì nuove regole nell’architettura delle ville fu

Andrea Palladio: di proporzioni

armoniche è villa Capra, detta La

Rotonda (Vicenza, 1566), la cui

particolarità è la pianta geometrica articolata sulla forma del quadrato, del cerchio e del rettangolo. Una sala centrale circolare e cupolata è circondata infatti da 4

sale rettangolari; da ciascuno dei

4 lati del quadrato sporge un pronao, dando origine così a 4 facciate simmetriche. Grazie ai pronai con colonnato ionico e timpano triangolare, al porticato aperto con arco laterale e ai gra- Figura 40

dini di accesso al giardino, il blocco chiuso e compatto della Pianta di villa Capra,

villa si apre in tutte le direzioni verso la campagna, in una fu- detta La Rotonda,

a Vicenza.

sione tra armonia classica e natura.

I La città ideale

La città diviene il principale centro di potere e il luogo in cui

si accentrano le ricchezze e le attività umane. Negli architetti

rinascimentali nasce il desiderio di fondare nuove città o di Nuovo ideale di città

riprogettare quelle più antiche ispirandosi agli stili dell’antichità: le città ideali sono insediamenti urbani che seguono schemi geometrici e leggi della prospettiva in un sistema

equilibrato e armonico. Lo scopo è quello di stabilire un insieme coerente di edifici e di spazi pubblici, che esprima anche i rapporti tra Stato e Chiesa. I palazzi ridisegnano il profilo urbano, le strade e i viali assumono una disposizione cen-161

Architettura del Rinascimento

tralizzata in base alle regole prospettiche, le cattedrali sono

ubicate nel centro cittadino con l’inserimento di fortificazioni per una maggiore difesa.

Pienza, città ideale

Un esempio di città ideale è Pienza: la piazza, di forma trapezoidale, viene iniziata nel 1459 da Bernardo Rossellino (1409-1464); il palazzo vescovile e quello papale divergono rispetto al duomo, posto sul lato lungo del trapezio.

Urbino

Anche il grande cantiere di Urbino è un esempio d’aggregazione di edifici perfettamente coerente con il paesaggio natu-Titolo concesso in licenza a Biblioteca Quarrata, 15493, ordine Istituto Geografico De Agostini 118943.Copyright 2011 De Agostini, Novara rale e urbano; dal 1466 Luciano Laurana e Francesco di Giorgio Martini (1439-1502) progettano una città-palazzo: l’elegante cortile rettangolare è l’elemento ordinatore delle varie parti del complesso edilizio, illuminato dall’alto, circondato da

pareti traforate mediante l’impiego del loggiato e di finestre

rettangolari intervallate da paraste. L’organismo ben si raccorda con le preesistenze edilizie, nel suo alternarsi di corti e torri cuspidate medievali, generando una compenetrazione tra costruzione e spazio libero. Nel 1538 Michelangelo, con il pro-Piazza

getto di piazza del Campidoglio, a Roma, si pone l’obiettivo di

del Campidoglio

trasformare uno spazio aperto in una piazza trapezoidale che

guarda verso la città moderna attraverso una scala, la quale si

allarga via via che si procede verso l’alto creando una prospettiva centrale perfetta. Ricordiamo infine Sabbioneta, vici-Sabbioneta no a Parma, datata 1554, e Palmanova, presso Udine (1593),

e Palmanova

raro esempio di città ideale a planimetria stellare.

SCHEMA RIASSUNTIVO

LA CHIESA

Il tipo di pianta prediletto nel primo Rinascimento è quello a croce latina, con navata

unica circondata da cappelle laterali e con un rapporto tra moduli quadrati in pianta e

cubici in alzato. Elemento costante è la cupola, posta all’incrocio tra navata e transetto. La pianta a schema centrico, scarsamente utilizzata, viene invece preferita nel medio Rinascimento, come mostrano i progetti di Bramante e Michelangelo per la basilica di San Pietro. Il Manierismo ripropone poi l’impianto basilicale.

IL PALAZZO

Il palazzo rinascimentale ha una forma geometrica chiusa intorno a una corte (vedi palazzo Rucellai, a Firenze), con elementi decorativi classici. Il Manierismo introduce nuove illusioni ottiche e prospettive distorte, come in Palazzo Te, a Mantova.

LA VILLA

Andrea Palladio stabilisce nuove regole nell’architettura delle vil e, con una pianta geometrica articolata sul quadrato, sul cerchio e sul rettangolo. Il blocco della vil a si apre verso la campagna, fondendo l’armonia classica dell’edificio con la natura.

LA CITTÀ IDEALE

Nel Rinascimento nasce il desiderio di costruire città ideali, o di rimodellare quelle esistenti, basandosi su schemi geometrici razionali e leggi prospettiche. Esempi sono Pienza, Urbino e piazza del Campidoglio, a Roma. Palmanova è un raro modello di città

costruita ex novo a planimetria stellare.

162

3 Architetti e opere

Artefici del pieno compimento degli ideali espressi durante l’Umanesimo

– primo fra tutti la riscoperta del a centralità del ’uomo al ’interno del Creato

tramite l’utilizzo del a ragione –, gli architetti del Rinascimento, figure complesse

e polivalenti dedite al e più diverse attività artistiche e scientifiche, riescono

a concretizzare in importanti opere lo spirito del proprio tempo.