ROMANICA E GOTICA

1 Architettura romanica

2 Architettura gotica

Titolo concesso in licenza a Biblioteca Quarrata, 15493, ordine Istituto Geografico De Agostini 118943.Copyright 2011 De Agostini, Novara

Il declino e la caduta dell’Impero Romano costituiscono

una severa battuta d’arresto per il progresso

dell’architettura che, con Roma capitale, aveva conosciuto

una stagione di grande sviluppo e di notevoli successi. La

disgregazione dell’Impero tuttavia,

se analizzata con attenzione, non porta solo aspetti

negativi, bensì genera un complessivo rimescolamento

di genti, culture e saperi specialistici attraverso l’Europa,

creando le condizioni per la nascita di un clima fervido

e dinamico, che troverà espressione dopo l’anno Mille.

In questo contesto storico e sociale anche l’architettura,

dopo gli anni bui del tardo Medioevo, manifesta un forte

desiderio di rinascita, di riscoperta di una comune identità

europea e di affermazione di un linguaggio unitario

e omogeneo, sul modello della tradizione classica romana.

La prima espressione di questa tendenza si avrà

con la nascita del Romanico – una forma culturale estesa

a livello europeo e caratterizzata dalle numerose specificità

locali –, durante il periodo storico che va dalla fine dell’XI

secolo alla metà del XIII . Dalla prima metà del XII fino

al XV secolo si assisterà poi al fiorire del Gotico, stile

organico e coerente segnato da un forte idealismo

religioso e da inedite soluzioni spaziali, rese possibili

da avanzate innovazioni tecnico-progettuali.

Titolo concesso in licenza a Biblioteca Quarrata, 15493, ordine Istituto Geografico De Agostini 118943.Copyright 2011 De Agostini, Novara

1 Architettura romanica

Espressione di un’epoca in cui la dimensione religiosa e spirituale riveste un ruolo

preponderante nel a società, il Romanico si fa promotore in Europa di una visione

culturale unitaria che era venuta meno con la caduta del ’Impero Romano.

Lo stile che ne deriva non è tuttavia omogeneo, ma viene declinato nel e molteplici

specificità locali che danno luogo al e diverse “scuole regionali”.

Inquadramento storico e geografico:

aspetti economici, sociali, politici

e religiosi dell’epoca

Con l’espressione “architettura romanica” si intende la produzione architettonica sviluppatasi in tutta l’Europa in un periodo storico che va dalla fine dell’XI secolo sino alla metà del XIII secolo.

L’aggettivo “romanico” venne introdotto in ambito architet-Introduzione

tonico dall’archeologo francese Charles de Gerville nel dell’aggettivo

1818, con un duplice intento: evidenziare i legami culturali ”romanico”

con la tradizione classica dell’Impero Romano e al contempo

stabilire un riferimento con i territori di diffusione dello stile

romanico in cui si parlavano le lingue neolatine o romanze

(dal francese roman). La diffusione della cultura romanica

non si limita tuttavia agli Stati di lingua romanza, ma si diffonde anche ai Paesi germanici, in un processo globale che ri-comprende l’intera area europea.

L’epoca storica precedente, l’Alto Medioevo, era stata carat-La crisi dell’Alto

terizzata dall’istituzione del feudalesimo, che aveva preso il Medioevo

posto del decadente corpus legislativo e istituzionale dell’Impero Romano, segnato da un periodo di profonda crisi

economica, instabilità politica e frammentazione del potere.

In questo contesto economico e sociale le città iniziano un

percorso di declino e di perdita di quella centralità rivestita

durante l’Impero Romano: vengono infatti progressivamente abbandonate dai feudatari, che preferiscono vivere nei lo-ro castelli, e da gran parte della popolazione che si sposta al loro seguito verso centri rurali esterni, sopravvivendo di

un’economia precaria e di sussistenza.

Solo dopo l’anno Mille nella società medievale si verifica un Profondo

Titolo concesso in licenza a Biblioteca Quarrata, 15493, ordine Istituto Geografico De Agostini 118943.Copyright 2011 De Agostini, Novara profondo rinnovamento che investe molteplici settori – eco-rinnovamento

nomico, politico, sociale e religioso – e che determina un miglioramento delle condizioni di vita della popolazione: e-115

Architetture romanica e gotica

Titolo concesso in licenza a Biblioteca Quarrata, 15493, ordine Istituto Geografico De Agostini 118943.Copyright 2011 De Agostini, Novara stesi diboscamenti migliorano la produttività dell’agricoltura, vengono incrementati gli scambi commerciali e aperte

nuove rotte di traffico (si pensi all’imponente fenomeno del-Nuovo impulso

le Crociate), viene dato nuovo sviluppo alla viabilità e nuovo

al ’economia

impulso all’economia. Ne consegue un incremento demo-grafico che stimola una rinnovata crescita delle città, intese

come nuovi sistemi di scambi e relazioni sociali tra gruppi diversi. Determinante è il ruolo giocato, con risultati complessi e contrastanti, dalle grandi potenze: l’Impero, la nobiltà feudale, il Papato e i nuovi ordini religiosi.

Ambito religioso

In ambito religioso si assiste a una spinta riformatrice che

induce la Chiesa cattolica a opporsi alla superiorità del potere politico e ad affermare la centralità del proprio ruolo

nella società.

Ambito

In campo architettonico, dopo gli anni bui del tardo Me-architettonico

dioevo, si manifesta un desiderio di rinascita e ripresa di

un’identità comune ai popoli europei; desiderio che si esprime in un linguaggio architettonico omogeneo, utilizzato

in tutta Europa e predominante rispetto a tutte le altre forme artistiche (pittura, scultura, miniatura e oreficeria).

Rispetto al frazionamento culturale dei secoli dell’Alto Medioevo, gli sviluppi del Romanico esprimono una sostanzia-le unità d’intenti: la prima aspirazione unitaria dell’Europa dopo la caduta dell’Impero Romano, che si concretizza nel-Un nuovo linguaggio l’elaborazione di un nuovo e originale linguaggio. Di fronte alla tradizione delle culture auliche – come la bizantina, la carolingia e l’ottoniana, ispirate all’arte classica imperiale – il Romanico rappresenta infatti lo sviluppo dei linguaggi espressi dai contemporanei aspetti “preromanici” (il sermo

humilis), arricchiti di riferimenti classici tratti dall’arte delle

province romane e reinterpretati in modo originale.

La cultura romanica non è compatta né omogenea, ma si e-Fenomeni articolati

sprime in fenomeni articolati e contrastanti, manifestando

e contrastanti

l’apparente antitesi tra internazionalismo e localismo. Da

un lato infatti si configura come forma culturale estesa a livello internazionale che nasce e si sviluppa negli stessi anni in Francia, Italia, Spagna e Germania, mostrando scambi e influenze reciproche tra i vari Stati. Dall’altro lato ciascuno Stato, nato dal crogiolo di razze e culture diverse successivo al disfacimento dell’Impero Romano, mostra peculiarità costruttive, formali e materiche che caratterizzano i propri manufatti architettonici e li differenziano dagli altri. Ne nasce una notevole varietà di espressioni artistiche (le diverse scuole romaniche), motivate più da esigenze pratiche – dettate in molti casi dalle differenti modalità liturgiche dei vari ordini monastici – che non da una codificazione stilistica comune.

116

1 - Architettura romanica

Dal punto di vista storico l’architettura romanica viene generalmente suddivisa in quattro epoche:

Quattro epoche

• Protoromanico (955-1030)

• Prima età romanica (1030-1080)

• Seconda età romanica (1080-1150)

• Tardoromanico (1150-1200)

Il periodo protoromanico, rifacendosi alla tradizione archi-Il Protoromanico

tettonica tardoravennate e carolingia, introduce una specifica ricerca architettonica provinciale in Lombardia, nelle regioni delle Prealpi e dei Pirenei e nella bassa Borgogna, che prelude all’affermazione del Romanico vero e proprio. Primo

esempio illustre è la basilica di Sant’Ambrogio a Milano.

La prima età romanica è l’epoca di maggiore sperimentazio-La prima

ne architettonica, diffusa su vaste aree geografiche e riguar-età romanica

dante aspetti compositivi, tecnologici e tipologici. In particolare ci si concentra sugli interni delle basiliche: questi sono strutturalmente costituiti da un sistema di arcate sormontate

da volte a crociera costolonate e sorrette da pilastri cruciformi che scandiscono lo spazio in modo rigoroso e continuo.

La seconda età romanica è l’epoca del consolidamento dei La seconda

caratteri compositivi caratteristici del Romanico, che si deli-età romanica

nea in modo sempre più preciso attraverso la definizione

formale di molteplici elementi (navata, transetto, tiburio, ciborio, cripta e coro), basilari per l’organizzazione della liturgia cristiana.

Il Tardoromanico costituisce un’estensione del Romanico Il Tardoromanico

nel successivo Gotico, localizzato in determinati territori (Inghilterra, area della Mosa e del Danubio); è caratterizzato da una minore chiarezza compositiva e di definizione delle

masse volumetriche rispetto ai periodi precedenti e dalla

proliferazione di decorazioni e ornamenti.

Architettura religiosa:

cattedrali, abbazie e monasteri

Titolo concesso in licenza a Biblioteca Quarrata, 15493, ordine Istituto Geografico De Agostini 118943.Copyright 2011 De Agostini, Novara Come già detto, all’interno della società medievale la Chiesa

cattolica riveste un ruolo di primaria importanza, sia dal punto di vista spirituale sia dal punto di vista del potere politico, e l’architettura dell’epoca è per la stragrande maggioranza

ecclesiastica.

Gli edifici religiosi nel corso degli anni divengono sempre Presenza capil are

più importanti e imponenti, testimoni della presenza capilla-della Chiesa

re della Chiesa sul territorio, arrivando a oscurare con il loro

splendore le opere civili, al confronto molto più povere e di-messe. Nella città medievale la chiesa rappresenta quasi sem-117

Architetture romanica e gotica

pre l’edificio di rilievo (affacciato molto spesso sulla piazza

principale) ed è il punto di riferimento visivo e simbolico

nel panorama urbano: non solo luogo di accoglienza per la

comunità cristiana e di sepoltura per personalità illustri, ma

anche, attraverso l’imponenza delle dimensioni e la robustezza del materiale – la pietra –, simbolo della vita eterna

promessa dalla fede.

I principali esempi di edilizia religiosa dell’epoca sono costituiti da cattedrali, abbazie e monasteri.

La cattedrale

La cattedrale romanica, derivata dalla trasformazione del mo-romanica

dello della basilica paleocristiana, basa il proprio sistema costruttivo sull’uso di massicce murature in blocchi di pietra da taglio, squadrata in conci regolari lasciati a vista (frequente anche l’impiego del mattone nei luoghi privi di cave di pietra, come la Pianura Padana), e su robusti pilastri (a sezione cruciforme o a fascio) allineati lungo le navate, che gradualmente prendono il posto delle colonne dell’epoca precedente. Queste, quando permangono all’interno delle chiese romaniche e non derivano dallo spoglio di edifici di epoche

precedenti, non rispettano i canoni classici nel rapporto mo-Titolo concesso in licenza a Biblioteca Quarrata, 15493, ordine Istituto Geografico De Agostini 118943.Copyright 2011 De Agostini, Novara dulare tra il diametro della colonna e l’altezza del fusto. Piuttosto tozze, sono concluse verso terra da un plinto di forma quadrata e nella parte alta da un tipo di capitello differente rispetto ai modelli romani o paleocristiani: di struttura geometrica (cubica o a tronco di piramide rovesciata), oppure vagamente ispirato all’ordine corinzio, scolpito con richiami

al mondo vegetale o fantastico.

Le coperture tipiche delle basiliche paleocristiane, realizzate

con capriate di legno, spesso soggette all’azione dell’umidità,

dei parassiti e a frequenti incendi, vengono ora sostituite da

Volte di pietra

volte di pietra, in un primo tempo a botte e successivamente

a crociera. Il loro ingente peso viene trasmesso al suolo tramite archi di scarico, paraste o semicolonne di rinforzo che,

oltre a svolgere il proprio fondamentale ruolo statico, articolano il disegno delle pareti e dei pilastri e ampliano di conseguenza la percezione della spazialità interna.

Gli interni

La consuetudine di utilizzare le volte a crociera permette di

incrementare le dimensioni e la monumentalità degli interni delle cattedrali romaniche: le volte a crociera, generate dall’incrocio in senso perpendicolare di 2 volte a botte, consentono infatti di concentrare il peso della struttura sui

4 sostegni d’angolo, anziché lungo tutta la linea d’imposta.

In tal modo liberano le pareti dalla funzione statica e permettono di innalzarle maggiormente in altezza e di arric-chirle con aperture e trafori di vario genere. Predominante Arco a tutto sesto

è l’uso dell’arco a tutto sesto (anche se non mancano e-118

1 - Architettura romanica

sempi di arco a sesto acuto in Borgogna e nel Poitou), simbolo di trionfo, attinto dai fasti dell’epoca imperiale romana, che caratterizza il Romanico e lo differenzia dal successivo stile Gotico.

Al complesso gioco di spinte e controspinte generato dalla Gioco di spinte

successione delle volte poste a copertura della navata cen-e controspinte

trale viene contrapposta la struttura delle navate laterali,

coperte da volte e sormontate dai matronei, spazi riservati

alle donne, anch’essi voltati. In questo modo l’elevato carico

strutturale della navata centrale viene compensato dall’articolazione volumetrica di quelle laterali, con relative volte e

Titolo concesso in licenza a Biblioteca Quarrata, 15493, ordine Istituto Geografico De Agostini 118943.Copyright 2011 De Agostini, Novara matronei, e il risultato è un insieme equilibrato.

In pianta la cattedrale romanica rivela a un primo sguardo la In pianta

propria derivazione da modelli romani (basilica civile) e paleocristiani (basilica cristiana): presenta un’organizzazione

degli spazi interni modulati sul sistema delle campate, unità

spaziali a pianta quadrata o rettangolare, delimitate agli angoli da robusti pilastri e sormontate da coperture a volta che, nella loro scansione ritmica, compongono la navata centrale

e quelle laterali (da 2 a 4). Queste ultime in genere si prolungano intorno al transetto e alla zona absidale e terminano

con piccole absidi che si affiancano alla principale.

Anche in sezione la cattedrale rivela una nuova articolazione In sezione

spaziale impostata su tre livelli: il piano delle navate (destinato ai laici), il piano del presbiterio rialzato su gradini (uno spazio sacro destinato allo svolgimento del rito eucaristico e

riservato agli ecclesiatici) e quello della cripta sottostante

(luogo semisotterraneo di conservazione delle reliquie del

Santo a cui la cattedrale è dedicata).

Le principali differenze rispetto ai modelli paleocristiani si ri-Differenze rispetto

scontrano soprattutto nella porzione terminale dell’impian-ai modelli

to, dove la zona absidale viene circondata dal coro e colle-paleocristiani

gata al deambulatorio, su cui si affacciano una serie di cappelle radiali sporgenti verso l’esterno, spesso adibite al culto delle reliquie. Questo tipo di struttura trova fortuna soprattutto nelle numerose chiese dislocate lungo i percorsi di pellegrinaggio (basilica di Santiago de Compostela, basilica di Saint-Sernin a Tolosa), in quanto consente un’agevole visione dei reliquiari portati in processione: la soluzione aveva inoltre una certa valenza simbolica, poiché richiamava alla Valenza simbolica mente l’impostazione centrica del mart`yrion paleocristiano,

edificato intorno alla tomba del Santo.

Tipica degli interni romanici è la notevole articolazione degli spazi e dei volumi, ciascuno dotato di una propria autonomia formale, che porta a un arricchimento dell’impianto generale. Per essere compresa nella sua interezza, 119

Architetture romanica e gotica

una struttura così complessa va analizzata dall’osservatore

nelle sue molteplici componenti.

L’esterno

L’aspetto esterno della cattedrale si presenta assai articolato.

Le possenti masse murarie sono trattate plasticamente e articolate nella trama dei mattoni o dei blocchi di pietra squadrata e nello spessore stratificato; le alleggerisce la presenza di nicchie, loggette composte da archeggiature cieche sorrette da esili colonnine o lesene e di partizioni orizzontali e

verticali delle superfici murarie. Tali partizioni sono attuate sia

tramite cornicioni, modanature, fasce decorative con motivi

geometrici e lesene, sia tramite la presenza di imponenti contrafforti, cioè rinforzi murari con funzioni strutturali.

La facciata

La facciata principale di ingresso può essere a capanna, con

principale

copertura a 2 falde, oppure monocuspidata, con la porzione corrispondente alla navata centrale sopraelevata e quelle

Figura 31

corrispondenti alle navate laterali coperte da uno spiovente

Esempi di modanatura,

(saliente) a falda unica. Presenta spesso un ampio portale

elemento decorativo

di ingresso riccamente decorato, a volte affiancato da 2 por-avente la funzione

tali minori, caratterizzato da un’accentuata stromb

Titolo concesso in licenza a Biblioteca Quarrata, 15493, ordine Istituto Geografico De Agostini 118943.Copyright 2011 De Agostini, Novaraatura e di definire

dotato di archivolto, una fascia a rilievo – cordonata o scol-architettonicamente

le diverse parti

pita – che segue il profilo ad arco – a tutto sesto o a sesto a-dell’edificio.

cuto – del portale stesso.

A dentelli

Listello

Gola dritta

Guscio

Fascia

Toro

Cordone

Gola rovesciata

Astragalo

Tondino

Ovolo

Scozia (o cavetto)

120

1 - Architettura romanica

Ulteriore elemento tipicamente romanico, che spesso precede il portale di ingresso, è il protiro: si tratta di un manufatto costituito da un arco sorretto da 2 colonne poggianti su leoni stilofori e sormontato da una piccola copertura a 2 falde inclinate.

Le porte, spesso realizzate in bronzo, testimoniano l’elevato Tecnica della fusione

livello raggiunto nel corso del XII secolo dalla tecnica della dei metalli

fusione dei metalli.

Al di sopra del portale di ingresso e in posizione centrata rispetto all’asse di simmetria della facciata, spesso compare il rosone, ampia presa di luce di forma circolare o ellittica atta

a illuminare la navata centrale.

La luce, che nelle basiliche paleocristiane penetrava abbon-L’uso della luce

dantemente nello spazio interno attraverso le numerose finestre ricavate nella parte alta della navata centrale, ora filtra in modo soffuso attraverso piccole e strette feritoie ricavate

nello spessore delle pareti perimetrali, avvolgendo gli ambienti di una generale penombra che contribuisce a una sensazione di raccoglimento e spiritualità.

Il campanile, a pianta quadrata o rettangolare, completa in Il campanile

molti casi la costruzione, inserito nel transetto o, come avviene in Italia, posizionato a lato della facciata a costituire un elemento autonomo.

L’estrema libertà con cui i costruttori romanici interpretano i

modelli di riferimento costituiti dagli edifici principali determina in molte aree geografiche (come ad esempio la Sicilia e il Veneto) inserimenti di elementi esterni, provenienti dall’architettura bizantina o araba, che contaminano le forme espressive consolidate e le arricchiscono di nuove varietà.

In ambito extraurbano la colonizzazione di ampie porzioni di

territorio è affidata a strutture edilizie religiose che sorgono

numerose sulle vie dei pellegrinaggi: si tratta di abbazie e Abbazie e monasteri

monasteri, retti da abati appartenenti agli ordini benedettino, cistercense e cluniacense.

Situati sulle vie di transito di pellegrini, cavalieri e mercanti,

questi insediamenti si configurano come roccaforti in cui

vengono gelosamente custoditi i fondamenti della cultura

del tempo (conservati nelle biblioteche e affidati alla cura di

copisti e amanuensi), vengono sviluppati e discussi studi economici e tecnici, sorgono laboratori artigiani e agricoli e

vengono promosse ricerche relative alle tecniche costruttive

in ambito architettonico: in definitiva vi convergono tutte le

forme di sapere sorte in ambito europeo.

Dal punto di vista dell’organizzazione architettonica, le ab-Titolo concesso in licenza a Biblioteca Quarrata, 15493, ordine Istituto Geografico De Agostini 118943.Copyright 2011 De Agostini, Novara bazie e i monasteri si caratterizzano per il fatto che intorno

alla chiesa vengono sistemati gli ambienti dedicati alla pre-121

Architetture romanica e gotica

ghiera e alla vita quotidiana: il chiostro, la sala capitolare,

la biblioteca, le celle o i dormitori dei monaci e gli ambienti di servizio (magazzini e dispense), secondo una rigi-Rigida disposizione da disposizione planimetrica che scandisce i tempi e i riti

planimetrica

della vita monastica, così come quelli del lavoro e dell’ospi-talità per i visitatori.

I Strutture conventuali in Europa

Esempi esplicativi di queste forme di organizzazione degli

spazi conventuali sono forniti in particolare da alcune opere.

Chiesa di Santa

• La chiesa conventuale di Santa Maria Laach, in Renania (Ger-Maria Laach,

mania). Edificata nel 1093 dall’ordine benedettino e termina-in Renania

ta nel XIII secolo, è considerata il caposaldo dell’architettura romanica in Germania. L’edificio presenta un aspetto organico e unitario – sebbene la sua realizzazione abbia richiesto tempi molto lunghi –, determinato da un articolato accostamento di masse e volumi differenti.

La parte centrale

La porzione centrale è racchiusa dalla zona monumentale del

transetto e dal westwerk (il corpo di fabbrica esterno che

fungeva da ingresso e facciata), entrambi cinti da 2 torri; nel

punto di intersezione fra il transetto e la navata si erge un

Titolo concesso in licenza a Biblioteca Quarrata, 15493, ordine Istituto Geografico De Agostini 118943.Copyright 2011 De Agostini, Novara corpo ottagonale; il westwerk è dominato da una robusta

torre centrale composta di volumi parallelepipedi sovrapposti e culminante con un tetto a spioventi, che segna il punto

più alto della basilica.

Le pareti esterne

Le pareti esterne sono movimentate da lesene di pietra più

scura e archetti pensili.

Caratteristica peculiare della chiesa è il contrasto cromatico

generato dall’accostamento tra le strutture portanti, esterne

e interne, in pietra lavica scura e le pareti perimetrali, in arenaria giallo ocra. Il risultato è una struttura giallo ocra con semicolonne, costoloni e archetti ornamentali scuri molto ben marcati, che sortiscono l’effetto di un ricercato ricamo, volto a impreziosire l’intera struttura.

Sempre per accentuare l’effetto decorativo, tutti i ricami a

sbalzo in pietra scura, le arcate cieche e i capitelli sono sot-tolineati con un filo di pittura rossa e gialla all’esterno e rossa, gialla e azzurra all’interno.

La chiesa presenta 2 absidi ai lati estremi della navata, entrambe semicircolari e con mosaici di epoca successiva sulla

volta dell’abside orientale. Il portale d’ingresso, sul lato occidentale, è finemente decorato e rifinito con i colori che ricorrono nella chiesa.

I preziosi capitelli delle colonnine, di ottima fattura, riporta-no motivi floreali e animali o figure umane. Un atrio con colonne binate (disposte a coppie), con una fontana retta da 122

1 - Architettura romanica

Chiesa

Chiostro

Chiostro

grande

piccolo

Accesso

Cucina

Sala

capitolare

Dispensa

Foresteria

Titolo concesso in licenza a Biblioteca Quarrata, 15493, ordine Istituto Geografico De Agostini 118943.Copyright 2011 De Agostini, Novara Giardino

Refettorio

Biblioteca

dei semplici

o scrittorio

leoni al centro, precede l’ingresso alla chiesa, che avviene da Figura 32

un lato dell’abside occidentale.

Schema planimetrico

Un complesso di 6 torri svetta sulla chiesa: 4 scalari ai lati di un’abbazia medievale.

delle navate, cilindriche a ovest e a sezione quadrata a est;

una a pianta quadrata posta all’incrocio del transetto occidentale con la navata, e una a pianta ottagonale sulla crociera orientale. Entrambe queste ultime sono prive di aperture finestrate. L’insieme è arricchito con un trionfo di archi cie-chi, semicolonne e archetti ornamentali di colore scuro con

pitture rosse.

• La chiesa abbaziale di Notre-Dame, a Jumièges (Francia). L’ab-Notre-Dame,

bazia è edificata tra il 1040 e il 1067, sul modello di quella di a Jumièges

Mont Saint-Michel. Tra le caratteristiche salienti l’alta facciata affiancata da 2 torri gemelle, secondo la tipologia derivata dal westwerk tedesco, l’alternanza di colonne e pilastri con semicolonne addossate e la presenza di una torre quadrata posta

nell’intersezione tra la navata centrale e il transetto.

• L’abbazia di Cluny, in Borgogna (Francia). Inizialmente il Abbazia di Cluny,

monastero rappresenta una sorta di laboratorio di speri-in Borgogna

mentazioni architettoniche dell’ordine cluniacense; in seguito, grazie a numerosi ampliamenti e ricostruzioni che si

123

Architetture romanica e gotica

susseguono dal X al XII secolo, diviene una delle opere più

significative della Cristianità.

La chiesa originaria, detta Cluny I, di medie dimensioni, viene fondata nel 909 dal duca di Aquitania e Alvernia Guglielmo I, che la pone sotto la diretta autorità di papa Sergio III.

Tra il 948 e il 981 si procede alla ricostruzione della chiesa

principale, la cosiddetta Cluny II, dotata di un ampio presbiterio, absidi collocate sul transetto e un coro tripartito con deambulatorio.

Nel 1088 viene fondata la terza chiesa abbaziale (la chiesa di

San Pietro e Paolo o Cluny III), di notevoli dimensioni: lunga 187 metri, è preceduta dal nartece e si articola in 5 navate, un coro allungato con deambulatorio e cappelle radiali, un

doppio transetto e 5 torri. In questa occasione la vecchia

chiesa abbaziale non viene demolita, ma rimane intatta a

fianco della nuova.

Prima della ricostruzione della basilica di San Pietro a Roma,

L’abbazia più grande nel XVI secolo, l’abbazia di Cluny deteneva il primato del più

d’Europa

grande edificio religioso d’Europa.

A cavallo fra il XVIII e il XIX secolo l’abbazia viene secolariz-zata e, sebbene sia la più grande d’Europa, gradualmente demolita, tanto che oggi dell’edificio rimangono solo poche Figura 33

tracce della crociera meridionale, della parte orientale del

Ricostruzione

transetto e di una delle torri. Questi pochi resti sono co-assonometrica

dell’abbazia

munque sufficienti a rendere l’idea delle monumetali dimen-di Cluny III.

sioni che ebbe un tempo.

Titolo concesso in licenza a Biblioteca Quarrata, 15493, ordine Istituto Geografico De Agostini 118943.Copyright 2011 De Agostini, Novara 124

1 - Architettura romanica

In seguito al modello fornito da queste realizzazioni, succes-Cluny: un modello

sivamente in Spagna, Irlanda, Germania e Inghilterra si svi-per l’Europa

luppa una rete di 1500 monasteri dislocati lungo le vie di

pellegrinaggio che contribuiranno alla definizione tipologica dell’edificio religioso romanico.

Architettura civile: castelli, strutture

difensive, torri gentilizie, infrastrutture

Come già detto, l’architettura romanica trova la sua massima

espressione in ambito religioso: numerosissimi sono gli esempi di cattedrali, abbazie e monasteri in tutta Europa che

testimoniano un livello tecnico tanto elevato da stupire ancora oggi gli studiosi.

ORDINE BENEDETTINO E CLUNIACENSE

L’ordine di San Benedetto rappresen-nedettini è autonoma e associata agli al-ta una delle pietre miliari dell’organiz-tri solo in maniera informale, Cluny crea zazione conventuale europea dell’XI se-una grande federazione in cui gli ammi-colo; in parte anche grazie alla fedele

nistratori di sedi minori rispondono all’a-aderenza a una rinnovata “regola be-bate della casa madre. I vari responsabili

nedettina”, Cluny diviene la guida illu-dei monasteri cluniacensi, in quanto posti

minata del monachesimo occidentale

sotto la diretta supervisione dell’abate di

già a partire dalla fine del X secolo.

Cluny, sono chiamati non abati, bensì prio-Diversi tra gli abati che si susseguono al-ri o capi di prioria, e una volta all’anno si la guida dell’abbazia di Cluny rivestono

ritrovano a Cluny per trattare di questioni

anche importanti cariche di stato e so-amministrative e fare rapporto. Tutte le

no noti a livello internazionale.

strutture benedettine, comprese quelle di

Lo stesso monastero diviene la più fa-formazione più datata, finiscono con il ri-mosa, prestigiosa e sovvenzionata isti-conoscere Cluny come propria guida.

tuzione monastica d’Europa, la cui in-Quando nel 1016 papa Benedetto VIII

fluenza comincia a manifestarsi a partire

decreta che i privilegi di Cluny si esten-dalla seconda metà del X secolo per pro-dano anche alle sedi minori, per le co-trarsi fino ai primi anni del XII secolo.

munità benedettine è un ulteriore in-Agli occhi di molti l’intercessione mona-centivo a entrare a far parte dell’ordine

stica appare indispensabile al raggiungi-cluniacense. I monaci ospiti di Cluny rimento di uno stato di grazia e i potenti

valutano l’originale ideale del monachesi-fanno a gara per essere ricordati nelle in-mo benedettino, che intende il monaste-finite preghiere del monastero, dando ini-ro come un’entità produttiva e autosuf-zio alle donazioni e ai benefici che ren-ficiente: un’entità simile alle contempora-dono possibile lo sviluppo delle arti.

nee ville, tipiche delle zone dove l’in-Ciò che più di ogni altra cosa distingue

fluenza dell’Impero Romano era ancora

l’abbazia di Cluny dagli altri centri e con-predominante, e ai manieri, manifestazio-federazioni benedettini sono la struttu-ne del feudalesimo, in cui ogni membro ra organizzativa e l’esecuzione della li-era parte integrante della vita della co-turgia come principale forma di lavoro.

munità non solo con la preghiera, ma an-Titolo concesso in licenza a Biblioteca Quarrata, 15493, ordine Istituto Geografico De Agostini 118943.Copyright 2011 De Agostini, Novara Mentre la maggior parte dei monasteri be-che con il proprio lavoro manuale.

125

Architetture romanica e gotica

Poche costruzioni

Diversamente, le costruzioni civili sopravvissute allo scorrere

civili

dei secoli non sono molte: questo perché i castelli, le rocche

Titolo concesso in licenza a Biblioteca Quarrata, 15493, ordine Istituto Geografico De Agostini 118943.Copyright 2011 De Agostini, Novara e le strutture difensive dell’epoca, una volta persa la loro funzione residenziale, militare e strategica (il che avvenne soprattutto in seguito all’invenzione delle armi da fuoco), si so-no rivelate ben presto obsolete e sono state abbandonate, cadendo così rapidamente in rovina.

Rinascita delle città

Il fenomeno più imponente della cultura romanica è la rinascita delle città, che si esprime sia nell’utilizzazione e rivita-lizzazione di preesistenti strutture romane (specialmente in Italia), sia nella fondazione di centri urbani ex novo, che elaborano lo schema del castrum romano o sorgono in seguito all’ampliamento di monasteri e castelli feudali (specialmente in Francia).

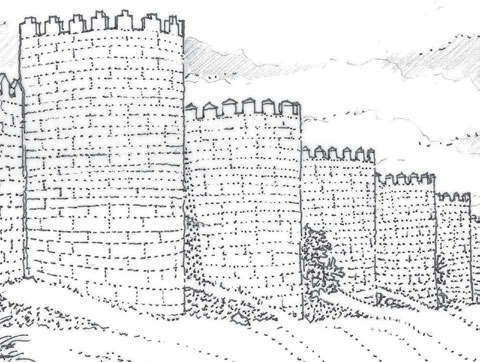

Nella maggior parte dei casi la nuova struttura della città è

determinata da ragioni difensive: in epoca romanica si elaborano le forme sia della città cinta di mura sia della fortificazione isolata, ossia il castello – è ai Normanni, in Francia e In-Figura 34

ghilterra, che si deve la prima elaborazione del dongione o

Ricostruzione

di un castello medievale

mastio, la torre più alta del castello –, anche se i maggiori svi-turrito e cinto da fossato. luppi di questa tipologia edilizia si avranno con il periodo go-Battifredo (torretta Càssero (parte più

di vedetta)

elevata e fortificata)

Merlo

Agucchia

Torrione

Dongione o mastio

(apertura

o battifolle

per il passaggio

Bertesca

della luce)

Ballatoio

Androne

o cammino

(collega

di ronda

castello

e fossato)

Fossato

Rivellino

Ponte levatoio

Balestriera

Barbacane (rinforzo a forma di scarpata)

Bastione

Spalto (massa di terreno inclinato)

126

1 - Architettura romanica

Figura 35

La cinta muraria

della città di Avila,

in Spagna.

tico. Tra i più significativi esempi di città fortificata si ricorda

Avila, in Spagna, circondata da circa 3 chilometri di mura interrotte da 9 porte d’ingresso alla città e arricchite da 86 torri Titolo concesso in licenza a Biblioteca Quarrata, 15493, ordine Istituto Geografico De Agostini 118943.Copyright 2011 De Agostini, Novara semicilindriche, poste a distanza regolare.

Situati in luoghi strategici e circondati da un fossato, i castelli Il castello

si compongono di una residenza fortificata in cui abitano la

famiglia feudale e la corte, torri difensive, un mastio e mura

concentriche lungo le quali si snodano i cammini di ronda e

che ospitano il rivellino (una fortificazione avanzata), la ber-tesca (torre di avvistamento) e le balestriere (feritoie per i ba-lestrieri). La definitiva maturazione delle nuove strutture di difesa si ha durante il periodo delle Crociate, specialmente in

Palestina, negli anni del regno di Gerusalemme (1100-1187).

I Simboli di architettura civile

Tra i primi esempi di imponenti masti di pietra giunti fino ai

giorni nostri vi sono la fortezza della White Tower (1077-1097), nella Torre di Londra, e il castello di Colchester, nell’Essex, probabilmente entrambi opera dello stesso progettista. La prima, edificata entro le mura romane di Londra, nei Fortezza pressi del Tamigi, era ubicata in una posizione strategica che della White Tower

permetteva di controllare gli accessi alla città sia dal fiume sia

dalla campagna. Utilizzata in origine come residenza reale e in

seguito come carcere, si erge su 3 piani e presenta pareti di

pietra calcarea proveniente da Caen, tanto massiccie che in

prossimità della base rivelano uno spessore di 3,6 metri.

Su ispirazione della White Tower londinese vengono realizza-127

Architetture romanica e gotica

te costruzioni di analoga tipologia, quali il castello di Rochester, nel Kent, il castello di Dover, il castello di Hendigham, nell’Essex, il castello di Richmond, nel North Yorkshire, e il

castello di Durham, parte di un complesso (insieme al monastero e alla cattedrale) arroccato su una rupe scoscesa.

In Italia

In Italia si trova il palazzo dei Normanni, o Palazzo Reale di

Palermo, edificato appunto dai Normanni nel XII secolo su

Titolo concesso in licenza a Biblioteca Quarrata, 15493, ordine Istituto Geografico De Agostini 118943.Copyright 2011 De Agostini, Novara una preesistente struttura araba del IX secolo.

Torri civiche

All’interno della città medievale è frequente anche la presenza di torri civiche, derivate dal modello dei torrioni difensivi romani. In epoca romanica si diffonde la tipologia a base

quadrata o rettangolare, anche se non mancano esempi a ba-se poligonale.

Dal momento che l’altezza della torre simboleggia il potere

e l’importanza del committente, queste costruzioni si spingono ad altezze considerevoli, spesso intorno ai 100 metri,

grazie a solide fondamenta e spesse murature di elevazione,

coadiuvate da archi di scarico e contrafforti. La superficie interna della torre, non molto estesa data la tipologia della

struttura, viene in molti casi ampliata nei piani superiori tramite la realizzazione di ballatoi esterni di legno.

Tra gli esempi più celebri di organizzazione urbana dell’età

San Gimignano

comunale vi è la città di San Gimignano, in Toscana. Con le

sue attuali 14 torri (in origine erano circa 70) rappresenta

una delle realtà più significative e meglio conservate al mondo, tanto che nel 1990 l’Unesco l’ha dichiarata Patrimonio

dell’Umanità.

Infrastrutture

Tra le infrastrutture più conosciute giunte in buone condizioni fino a oggi va citato, infine, il ponte di Besalù, in Catalogna (Spagna), edificato nel corso del XII secolo sul fiume Fluviá.

Principali esempi di Romanico in Europa

Come anticipato nel paragrafo relativo all’inquadramento storico, l’architettura romanica, estesa a livello europeo secondo principi di coerenza e uniformità, si esprime nelle singole realizzazioni secondo peculiarità costruttive, formali e materiche tipiche dello Stato in cui sorgono.

I Il Romanico in Francia

In corrispondenza della rapida maturazione della lingua romanza, le cui prime opere letterarie risalgono alla fine del-Nuovo linguaggio l’XI secolo, la Francia elabora precocemente un linguaggio

architettonico

architettonico monumentale, ricco di fantasia, complesso e

talora raffinato, anche per l’influsso dell’aulica tradizione

128

1 - Architettura romanica

carolingia e per l’azione determinante di una civiltà monastica di alta cultura come quella cluniacense. Caratteristica

del Romanico francese è la ricca articolazione di scuole regionali, che si influenzano reciprocamente: per prime la

Normandia e la Borgogna elaborano le forme tipiche dello

stile romanico, con accentuazioni particolari. Le chiese nor-Le chiese normanne

manne, dallo stile sobrio e sostenuto, presentano spesso

una facciata a doppia torre (Saint-Étienne e la Trinità, a

Caen) e un’intensa articolazione plastica dell’interno, scandito dalle campate divise da pilastri (Notre-Dame, a Jumiè-

ges; Mont Saint-Michel). Il sistema di copertura a volta, che

compare precocemente intorno alla metà dell’XI secolo, nel

secolo successivo conosce una rapida maturazione che prelude al Gotico. La scuola borgognona risulta improntata su-La scuola gli schemi cluniacensi, complessi e monumentali, esemplifi-borgognona

cati nella gigantesca abbazia di Cluny (5 navate e 2 transetti, copertura con volte a botte), nelle ricche soluzioni absi-dali, con coro a deambulatorio e cappelle radiali (Saint-Martin, a Tours; Saint-Philibert, a Tournus) e nell’impiego esteso della volta a crociera (Saint-Étienne, a Nevers; Sainte-Madeleine, a Vézelay).

I modi stilistici di queste due scuole hanno larga diffusione

(da Cluny dipendono le chiese di Paray-le-Monial, Beaune e

Autun), e intrecciano altre varianti regionali: lo schema a sa-Le varianti regionali

la, con navate di uguale altezza, nella provincia francese del

Poitou (Saint-Savin); il grande sviluppo del transetto con tiburio e abside a deambulatorio nell’Alvernia (Notre-Dame-du-Port, a Clermont-Ferrand; Saint-Sernin, a Tolosa), schema tipico delle chiese-stazioni di pellegrinaggio ampiamente diffuse in Europa; le chiese a cupola dell’Aquitania, singola-re episodio di derivazione bizantina (Saint-Front, a Périgueux); l’impronta fortemente classica in Provenza; il linguaggio nobilissimo, e più tardo, dell’Île-de-France (Saint-Denis; facciata occidentale di Chartres), che rapidamente Titolo concesso in licenza a Biblioteca Quarrata, 15493, ordine Istituto Geografico De Agostini 118943.Copyright 2011 De Agostini, Novara sfocia nelle forme del Gotico primitivo.

Non meno ricchi e imponenti sono gli sviluppi della scultu-La scultura

ra, dai primi esempi decorativi (capitelli del coro di Cluny,

1090 circa) alle mature, robuste espressioni plastiche del

XIII secolo.

Lo stile dell’architettura romanica francese ha ben presto lar-Larga diffusione

ga diffusione in Europa e nelle terre del Levante mediterraneo: le chiese costruite dai Crociati in Terra Santa derivano

dallo stile borgognone e provenzale (Santo Sepolcro, a Gerusalemme; cattedrale di Byblos), mentre la fitta rete di castelli e opere di difesa elabora e perfeziona schemi già creati in Francia, in Normandia e in altre regioni.

129

Architetture romanica e gotica

I Il Romanico in Italia

Quasi in contemporanea con la Francia, gli schemi tipici dell’architettura romanica vengono elaborati anche in Italia, e

più precisamente in Lombardia. Primo modello è la basilica

di Sant’Ambrogio a Milano (XI sec.), che definisce gli aspetti propri del Romanico lombardo: la facciata a capanna, l’accentuazione delle linee orizzontali (a differenza dei tipi fran-Figura 36

cesi tendenti alla verticalità) e la robusta e sobria articola-Facciata della basilica

Titolo concesso in licenza a Biblioteca Quarrata, 15493, ordine Istituto Geografico De Agostini 118943.Copyright 2011 De Agostini, Novara di Sant’Ambrogio,

zione plastica dell’interno, con ampie campate coperte da

a Milano.

volte a crociera.

Questo schema viene sviluppato rapidamente e con genia-lità nelle grandi chiese sorte fra l’XI e il XII secolo tra Pavia e

I primi sviluppi del

la via Emilia: San Michele a Pavia, il duomo di Modena, le

prototipo milanese

cattedrali di Parma e Piacenza e la basilica di San Zeno a

Verona arricchiscono il prototipo milanese accentuando il

connubio organico di struttura architettonica e decorazione

plastica ed esaltando in chiave monumentale la parte pre-sbiteriale (abside, transetto, tiburio), secondo un processo

evolutivo che culminerà nello slancio protogotico del battistero di Parma, iniziato da Benedetto Antelami nel 1196.

La diffusione dell’architettura lombarda è notevolissima, non

130

1 - Architettura romanica

solo in Italia, ma anche in Spagna e Germania, al punto che in

essa si è finito per identificare l’intero fenomeno del Romanico Il modello lombardo

italiano: anche se questa linea interpretativa necessita di correzioni e sfumature, è però indubbio che l’accezione lombarda è quella più coerente alle comuni matrici del Romanico europeo, cui risultano sostanzialmente estranei molti episodi, peraltro di altissimo livello, dell’architettura italiana del periodo.

Così è per le creazioni fiorentine dell’XI-XII secolo, che appaio-Altre influenze

no come un’elegante e originale continuazione del classicismo in Italia

paleocristiano e altomedievale; per le esperienze di Roma e

del Lazio, che danno nuovo respiro alle forme della tradizione

locale, classica e paleocristiana; per Venezia e il litorale veneto,

legati al prevalente influsso dell’orientalismo bizantino; per

gran parte degli sviluppi dell’Italia meridionale e della Sicilia in

particolare, da un lato schiettamente bizantini, dall’altro tocca-ti da influssi arabi, che interessano anche costruzioni normanne come il duomo di Cefalù e quello di Monreale. Un caso par-ticolarissimo è rappresentato dall’architettura pisana: il duo-Duomo di Pisa mo di Pisa, iniziato da Buscheto nel 1063 secondo un ideale di

astratta classicità del tutto estraneo alla tematica romanica, viene modificato in chiave lombarda dal successivo intervento di Rainaldo (metà XII sec.), dando vita a un connubio di alto valore formale che sostanzia modi architettonici i quali, da Lucca e Pistoia, si diffondono fino alla Puglia e alla Sardegna.

Gli sviluppi della più schietta tradizione lombarda interessano Diffusione della

Titolo concesso in licenza a Biblioteca Quarrata, 15493, ordine Istituto Geografico De Agostini 118943.Copyright 2011 De Agostini, Novara tutta l’Italia settentrionale, espandendosi al centro (Arezzo) e tradizione lombarda

lungo il litorale adriatico, nelle Marche (Santa Maria in Porto in Italia

Nuovo; Santa Maria a Piè, a Chienti) fino in Puglia, dove il

prototipo della basilica di San Nicola, a Bari, arricchito di motivi normanni (le torri in facciata), dà vita a un’imponente fioritura di cattedrali (Trani, Ruvo, Bitonto).

I Il Romanico in Inghilterra

Il Romanico inglese appare strettamente legato a quello fran-Influenza del

cese: con la conquista normanna (1066) gli schemi architet-modello francese

tonici della Normandia e della Borgogna penetrano nell’isola, dove vengono articolati in forme complesse e riccamente

strutturate (abbazia di Saint Albans; cattedrali di Lincoln,

Ely, Winchester, Durham, Gloucester, Norwich), evolvendo

rapidamente verso gli elementi costitutivi (volta costolonata,

ovvero con costoloni che ne suddividono la superficie con-vogliando le spinte ai pilastri di sostegno) e formali (verticalismo) del Gotico primitivo.

L’influenza francese è sensibile anche nella scultura, strettamente integrata alle strutture architettoniche, che rielabora gli intrecci zoomorfi di ascendenza vichinga e irlandese.

131

Architetture romanica e gotica

I Il Romanico in Spagna e in Portogallo

Poco adatta (per vicende storiche e tradizioni culturali) a elaborazioni autonome della civiltà romanica, la Spagna è rag-Influenze lombarde giunta dal Romanico tramite la penetrazione di correnti lome francesi

barde e francesi, attraverso la Catalogna, in Aragona e Castiglia

e León, soprattutto lungo le vie di pellegrinaggio che portano

al santuario di Santiago de Compostela, di derivazione cluniacense; l’impronta lombarda è prevalente in complessi quali

i monasteri di Santa Maria di Ripoll e Santo Domingo di Silos.

Il Romanico

Dagli esempi architettonici spagnoli discendono direttamente

portoghese

quelli portoghesi come la cattedrale di Coimbra, derivata da

Santiago de Compostela, e la cattedrale di Évora.

I Il Romanico in Germania

Nei Paesi dell’Europa centrale, particolarmente in Germania,

la grande tradizione aulica ottoniana condiziona ampiamente la nascita del Romanico, che acquista lentamente autono-Titolo concesso in licenza a Biblioteca Quarrata, 15493, ordine Istituto Geografico De Agostini 118943.Copyright 2011 De Agostini, Novara mia verso la fine dell’XI secolo, per svilupparsi rapidamente

nel secolo successivo, specialmente in Sassonia e Renania: il

duomo di Spira (interamente voltato a crociera), il duomo di

Treviri e le cattedrali di Magonza e di Worms presentano

possenti masse plastiche, ritmicamente organizzate, caratterizzate dalla presenza di 2 cori contrapposti e dalla frequente

soluzione a torre unica della facciata. I partiti decorativi (co-me fregi, statue e mosaici), specie in Renania (Santa Maria in Influenza lombarda

Campidoglio e Santi Apostoli, a Colonia), mostrano evidenti influssi lombardi, mentre le chiese conventuali (abbazia di

Schemi borgognoni

Santa Maria Laach) si ispirano a schemi borgognoni. Gli altri

aspetti dell’architettura romanica tedesca sono assai meno ti-picizzati, o perché ancora legati alle forme ottoniane, o perché rapidamente volgenti verso il Gotico: così è per le strutture in cotto tipiche dei Paesi Baltici (Lubecca) e per i grandi edifici della prima metà del XIII secolo (cattedrali di Limburg,

Naumburg, Bamberga).

I Il Romanico in Austria e in Svizzera

In Austria l’architettura romanica, diffusasi nel corso del XII

Austria

secolo secondo modelli lombardi (duomo di Gurk), conosce un precoce sviluppo dello stile di transizione introdotto

dai cistercensi (chiese capitolari di Heiligenkreuz e Lilienfeld) che prelude al Gotico.

In Svizzera il Romanico si prolunga fino al XIII secolo, racco-Svizzera

gliendo influssi renani, francesi e lombardi (cattedrale di

Sciaffusa; abbazia di Hauterive). Le cattedrali di Ginevra, Losanna, Zurigo, Coira e Basilea, iniziate in periodo romanico, sono tutte completate e modificate in epoca gotica.

132

1 - Architettura romanica

I Il Romanico nell’Europa del Nord

Nei Paesi Bassi, zona di tradizionale irradiazione delle arti Paesi Bassi

francese e tedesca, il Romanico non conosce sviluppi autonomi (la cattedrale a 5 torri di Tournai, del XII secolo, è una

derivazione dal Romanico normanno) e in conseguenza della veloce penetrazione dello stile cistercense passa rapidamente al Gotico. Titolo concesso in licenza a Biblioteca Quarrata, 15493, ordine Istituto Geografico De Agostini 118943.Copyright 2011 De Agostini, Novara I Paesi scandinavi, accanto a un’originale versione locale di Penisola Scandinava

chiese lignee, in gran parte perdute (un esempio conservato

è la chiesa di Urnes, del XII secolo), presentano forme romaniche di tipo anglonormanno (Danimarca, Norvegia), di

derivazione renana (cattedrali di Ribe e Roskilde) e anche di

netta impronta lombarda (cattedrale di Lund, in Svezia).

I Il Romanico nell’Est europeo

In tutto l’Est europeo il predominio incontrastato dell’arte Influenza bizantina

bizantina lascia poco spazio alla penetrazione delle forme romaniche, di cui non mancano tuttavia singoli nonché inte-ressanti episodi. Tra l’XI e il XII secolo l’Istria e il litorale dal-mata, direttamente aperto all’influsso italiano, accolgono numerosi esempi di architetture schiettamente lombarde

(San Donato, a Zara; cattedrale di Traù), adorne di una ricca decorazione scultorea, anch’essa di forme lombarde, che

successivamente alimenterà una fiorente scuola locale.

SCHEMA RIASSUNTIVO

CONTESTO STORICO

Dopo l’anno Mille un profondo rinnovamento generale, che investe i settori politico, economico, sociale e religioso, risolleva le sorti della società medievale, portando un netto miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e il consolidamento di centri di potere quali l’Impero, la classe nobiliare, il Papato e i nuovi ordini religiosi.

ARCHITETTURA RELIGIOSA

La Chiesa, con il suo ruolo di primaria importanza al ’interno del a società, si fa promotrice del a realizzazione di importanti opere, punti di riferimento nel panorama urbano, quali le cattedrali, le abbazie e i monasteri, luoghi di accoglienza per i fedeli e simboli di vita eterna.

ARCHITETTURA CIVILE

Sicuramente in ombra rispetto al ’architettura religiosa, quel a civile esprime le proprie

potenzialità nel processo di rinascita delle città, sviluppato sia attraverso la fondazione di nuove città fortificate, sia tramite il recupero di preesistenti strutture del ’antica Roma, model o di riferimento incontrastato.

133

2 Architettura gotica

Lo stile gotico fiorisce tra la prima metà del XII e il XV secolo: dai primi

cantieri delle cattedrali francesi dell’Île-de-France fino alle tarde manifestazioni

dell’Europa occidentale, il Gotico rappresenta in campo artistico l’ultima

fase unitaria nell’ambito dell’arte medievale.