12. ANTES DE SER MIS PADRES, ERAN VECINOS

En Francia estábamos en la posguerra, la Liberación, los «treinta gloriosos», en fin, el deber del olvido que precedió al deber de la memoria. Guéthary ya no era tan exclusiva como antes de las vacaciones pagadas: los «veraneantes» invadían las playas, saturaban las carreteras, ensuciaban la arena de papeles. A uno y otro lado del camino Damour, mis abuelos clamaban contra la democratización de Francia. En el piso superior de la mansión de los Beigbeder, cuando Jean-Michel se asomaba al balcón con su jersey blanco, podía observar lo que se tramaba en el jardín de la casa de enfrente: las dos jóvenes Chasteigner, Christine e Isabelle, jugaban al bádminton o tomaban naranjada, o bien se maquillaban para ir al toro de fuego del 14 de julio. Lo he comprobado: todavía hoy, la vista desde el balcón de Cenitz Aldea domina desde lo alto la escalera de entrada de Patrakenea como si se tratara de un escote. Me muero de ganas de espiar a los nuevos propietarios cuando vaya a tomar el té a casa de mi tía Marie-Sol, que sigue viviendo en la casa de los Beigbeder (la de los Chasteigner se vendió el año pasado). Esta configuración geográfica no es trivial en la historia de mi vida: si mi padre no hubiera observado a las hijas Chasteigner al otro lado de la calle, yo no estaría aquí para contarlo. A mis ojos, ese balcón pintado de azul es un lugar tan sagrado como lo es Verona en Shakespeare.

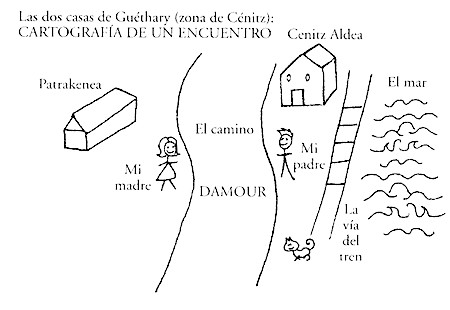

No todas las localidades costeras son iguales. Cada playa de la costa vasca posee su propia personalidad. La gran playa de Biarritz es nuestra Croisette de Cannes, con el Hôtel du Palais a modo de Carlton rosado y el casino como un Palm Beach deslucido. Uno se podría creer incluso en el paseo de Les Planches de Deauville cuando se sienta en una terraza a pedir ostras y vino blanco mientras contempla cómo pasean en bermudas familias que jamás han oído hablar de los bailes del marqués de Cuevas. La playa de Bidart, más familiar, está frecuentada por la misma burguesía con jersey sobre los hombros que veranea en Ars-en-Ré. Evitarla si no se es aficionado a los chillidos de los niños jugando a ahogarse, las toallas Hermès o los nombres de pila compuestos. Apodada «la bastarda de los vascos», la playa de Guéthary es más salvaje, más proletaria; tiene el acento de la región y congrega a muchos extoxicómanos en proceso de desintoxicación. Huele a fritura y a leche solar barata. Los bañistas se cambian en unas tiendas a rayas rojas y blancas que se alquilan para toda la temporada. Incluso las olas varían de bahía en bahía: más derechas en Biarritz, más peligrosas en Bidart, más altas en Guéthary. En Biarritz, las olas te rompen la espalda contra la arena, en Bidart las baïnes te aspiran mar adentro, en Guéthary las rompientes te aplastan contra las rocas. En San Juan de Luz, el dique ha castrado la marejadilla, y por eso los viejos, sentados en los bancos, no comentan otra cosa que el vuelo de las gaviotas y de los helicópteros de socorristas. En Hendaya hay las rompientes más grandes, entre ellas la célebre Belharra, una ola de quince a dieciocho metros a la que los surfistas más zumbados se enfrentan remolcados por una moto acuática. La playa de Les Alcyons es la réplica de un arenal bretón, con las salpicaduras a modo de pulverizador de agua y los guijarros como masaje de pies; la Chambre d’Amour es un refugio para románticos independentistas y seductores nostálgicos del Rolls Royce de Arnaud de Rosnay; la Côte des Basques sirve como punto de reunión de conductores de furgonetas Volkswagen repletas de humo hilarante y bikinis secándose al sol; la Madrague es esnob, saint-tropeziana como su nombre prestado. La playa preferida de los lugareños se llama Erretegia, un espléndido circo natural situado entre Ilbarritz y Bidart. Su principal cualidad: los parisinos no la conocen. ¿Por qué mi memoria sólo se acuerda de Cénitz? ¿Es únicamente por el nombre de la mansión de los Beigbeder en Guéthary, Cenitz Aldea? Cénitz es arisca, con sus rocas cortantes y su arena rasposa. Cénitz es fogosa, desagradable, deprimida, salvaje. Las olas que la baten son grandes, pesadas, desordenadas, sucias, ruidosas. A menudo hace mucho frío. En el País Vasco, el sol es un bien escaso: se lo espera, el cura reza durante la misa del domingo para que llegue, se habla de él sin cesar, en cuanto aparece todos se precipitan a comer al Cent Marches o a La Plancha, y al día siguiente vuelve a llover, pero a todo el mundo le da igual, pues se levantan a las cinco de la tarde. El sol es anormal en Guéthary, pero ¿cómo cansarse de semejantes cielos? El cielo es un océano suspendido. De vez en cuando se derrite sobre nosotros, lavando las colinas y las casas con agua de mar. Mi único recuerdo de infancia se desarrolla en la playa menos acogedora de Francia. Mi cerebro no ha seleccionado este lugar por azar: fue bajando hacia Cénitz donde mi padre por poco muere a los nueve años arrollado por un tren. Fue en el camino que lleva a Cénitz donde conoció a mi madre, que veraneaba en la casa de enfrente. Y fue ahí donde se casaron. Cénitz es un concentrado de toda mi vida. Con sólo rememorar este lugar, me resumo, me condenso. Acordarse del corazón de uno evita tener que recordar el resto; mi memoria es perezosa y ha retenido Cénitz como una chuleta mnemotécnica de la que mana mi existencia. Como en Mulholland Drive, de David Lynch, la mejor película sobre la amnesia, en la que una simple llave azul basta para reconstruir una vida destruida. Imaginaos un murmullo creciente como fondo sonoro para dramatizar la situación, pues nos acercamos al núcleo termonuclear de mi historia. Dibujaré un pequeño esquema para que lo veáis más claro:

Mamá: muy joven, una rubia de cabellos finos con un vestido ligero, de ojos claros, azul marino, los dientes blancos, una tímida distinción, una pequeña aristócrata de maneras exquisitas, la prueba viviente de que inteligencia puede rimar con inocencia, impaciente por escapar de su familia de nobleza acartonada, muy romántica, sublime de cuerpo y alma. Lista para una larga vida de poesía, de amor y de placer, se entregará a…

Papá: un muchacho delgado, rico, hasta cierto punto subyugado por su hermano mayor, es estudioso y a los dieciocho años ha dado la vuelta al mundo, reflexivo y arrebatador, tiene los ojos de un verde intenso, es gracioso sin atisbo de malicia, un adolescente sediento de filosofía y literatura como su padre, deseoso de conquistar la América de su madre, tranquilo sin ser desganado, abierto de espíritu, hedonista sin resultar vulgar, orgulloso y sonriente, detesta a los esnobs porque los conoce a todos, sueña con abrazar el mundo y a mi madre.

Así es como me los imagino, a partir de las fotografías, en la gloria de sus respectivas juventudes.

Mi padre sale de Cenitz Aldea ataviado con un traje de alpaca y las Enéadas de Plotino bajo el brazo.

Mi madre sale de Patrakenea con una falda de lunares y un sencillo de los Platters en la mano.

La calle que separa las dos casas se llama camino Damour, y juro que no me lo invento.

Intento imaginarme ese encuentro sin el cual ahora no estaría sentado en mi celda, acurrucado sobre las rodillas. Mi madre tiene dieciséis años, mi padre diecinueve. «Su hermana pequeña tenía los pechos más grandes, pero escogí a la mayor, vete a saber por qué», me confesará mi padre cuarenta años más tarde en el restaurante Orient-Extrême. Un pudor inútil: sé perfectamente que estaba loco por ella, y ella por él. Una noche, mi padre coge a mi madre por la cintura durante el toro de fuego. Luego, se abrazan en el dos caballos de mi padre y todo es maravilloso, el universo es impecable, la vida es tremendamente simple, todo se vuelve tan evidente en momentos como ésos… Pero ¿por qué digo «momentos como ésos», en plural, si todos sabemos que un momento así es único? Yo mismo no he sentido nada parecido más que una sola vez. Tienen un flechazo recíproco, instantáneo, como no se da nunca en la vida, dejadme que lo crea, por favor, es un pensamiento que me tranquiliza.

Durante algunos veranos, se miran tímidamente, van a la playa o a misa, beben limonada (mi padre odia el alcohol), acaso bailan, montan en bicicleta, critican a sus familias, contemplan el mar, sin duda construyen castillos en el aire. Se volvieron a ver en París después del primer beso, a escondidas, en la rue des Sablons, en el piso de soltero de él. Allí es donde se conocieron bíblicamente, mucho antes de casarse. No me tengáis en cuenta la falta de profesionalidad, pero prefiero no imaginarme todos los detalles de la vida sexual de mis padres. Me figuro un momento bello y embarazoso, delicado y timorato, sublime y aterrador. Durante mucho tiempo, mi madre tuvo miedo de quedarse embarazada siendo todavía menor; la mayoría de edad no llegaba entonces hasta los veintiún años.

En aquella época, se celebraban un montón de fiestas en la costa vasca. Uno acudía a la villa de Denise Armstrong, una modelo amiga de Josephine Baker (pronunciado «baquer»), en Bayona, o se cruzaba con los Villalonga, el duque de Tamames, llamado «Kiki», los Horn y Prado, Guy d’Arcangues o André-Pierre Tarbès. Todos los miércoles, los jóvenes se reunían en el Casino Bellevue, en el Sonny’s de Biarritz o en el Élephant Blanc… En el diario local se podían leer crónicas de aquellas noches locas firmadas por «la baronesa Bigoudi». Marisa Berenson venía a tomar el té a Cenitz Aldea en la época en que salía con Arnaud de Rosnay. Peter Viertel, el marido de Deborah Kerr y guionista de La reina de África, había descubierto la costa vasca durante el rodaje de Fiesta de Hemingway y había importado el longboard californiano a las olas biarrotas. Esta pareja tan «lanzada» recibía en su casa de San Juan de Luz. Mi padre detestaba las mundanidades, pero su hermana mayor frecuentaba a todos aquellos famosos y arrastraba a mis futuros padres tras la estela de su perfume. Aquello impresionaba a mi futura madre, a la vez que la sacaba de quicio.

De la mano, Marie-Christine y Jean-Michel se marcharon a los Estados Unidos para terminar sus estudios (mi padre en Harvard y mi madre en Mount Holyoke), pero sobre todo para estar juntos, lejos de sus estrictos padres, de su país difunto, lejos de los imbéciles de la posguerra.

Y luego volvieron. En lo alto del pueblo de Guéthary se encuentra la vieja iglesia donde se casaron el 6 de julio de 1963: él lleva un sombrero de copa y una levita gris (treinta años más tarde, cuando yo mismo me puse esa levita en la iglesia de Baux-de-Provence, estaba igual de grotesco) y mi madre un vestido blanco y flores en la melena rubia. Cuando era pequeño, vi en casa de mis abuelos, en Neuilly, la grabación en Super-8 de aquella ceremonia proyectada en una pantalla desenrollada en el salón. Granny había echado las cortinas, y no recuerdo haber visto jamás nada tan encantador. Es la única vez en mi vida en que sorprendí a Jean-Michel Beigbeder dando un beso en la boca a la condesa Marie-Christine de Chasteigner de la Rocheposay de Hust y del Santo Imperio «y de otros lugares que salen a la luz en la bajamar», añadía mi padre durante la proyección, con el fondo sonoro del tintineo de las bobinas de película que giraban en el proyector como un metrónomo ajustado a su velocidad máxima. Mi madre lleva los cabellos cardados y recogidos por encima de la coronilla, como Brigitte Bardot en El desprecio, película estrenada ese mismo año; mi padre, enfundado en su pechera almidonada, se ve delgado. Flanqueados por dantzaris, al son de los tambores y las flautas, los recién casados inclinan la cabeza para pasar por debajo de arcos de flores mientras un coro de cantantes de rojo y blanco forma una guardia de honor; me acuerdo de que me costó creer que aquella joven pareja apenas salida de la adolescencia, enamorada, tímida, rodeada de su numerosa familia, podían ser mis padres. Desgraciadamente, esta prueba documental se extravió en las numerosas mudanzas posteriores de sus dos actores protagonistas. Mi cerebro se las arregló enseguida para olvidar a la pareja. No los he conocido nunca juntos: mis únicos recuerdos son posteriores a su separación, como si los hubiera arrastrado a mi papelera mental antes de clicar en «Vaciar papelera de reciclaje» en mi disco duro interior.

Mi hermano mayor nació al año siguiente. Luego, yo escogí estúpidamente 1965 para venir al mundo: fue un poco precipitado, no habría debido darme prisa por nacer. Eramos deseados, pero inesperados. No tan rápido, no tan seguidos, no estaba previsto así… Hubo que organizarse. Mi padre había insistido en poner a mi hermano el nombre de su padre (Charles), y a mí mi madre me bautizó Frédéric como el protagonista de La educación sentimental, que es un fracasado. Mis padres se separaron poco después. ¿Os habéis dado cuenta de que todos los cuentos de hadas culminan el día de la boda? Yo también me he casado, en dos ocasiones, y cada vez, en el momento de decir «sí», he experimentado el mismo temor, la misma desagradable intuición de que lo mejor había quedado atrás.