11.2. Wo kommen metallarme Sterne denn nun her?

Diese Frage ist eine der spannendsten, die die Stellare Archäologie zu beantworten versucht. Die Aussicht, metallarme Sterne im galaktischen Halo zum Verstehen der Entstehungsgeschichte der Milchstraße heranziehen zu können, hat auch mich bei meiner Arbeit schon immer begeistert und vorangetrieben. Denn die ältesten metallarmen Sterne mit ihrem Alter von etwa 13 Milliarden Jahren müssen schon vor der Entstehung der Milchstraße, so wie wir sie heute kennen, oder zumindest in den frühesten Phasen, als die Proto-Milchstraße gerade erst ihre Entwicklung zu einer großen Spiralgalaxie begonnen hatte, gebildet worden sein.

Zunächst muss man auf der Suche nach einer Antwort in diesem Zusammenhang die detaillierten Simulationen zum hierarchischen Aufbau der Milchstraße mit ihrem stellaren Halo heranziehen. Denn verschiedene Simulationen haben gezeigt, dass sich das Zentrum der Galaxie und der innere Teil des Halos schon früh aus recht großen »Bausteinen« wie zum Beispiel Zwerggalaxien von der Größe der Magellan’schen Wolken gebildet haben muss. Denn solche größeren Galaxien fielen aufgrund der Anziehungskraft schnell in den inneren Teil der neu entstehenden Galaxie.

Betrachtet man heute die durchschnittliche Metallizität des inneren Teils des Halos von ca. einem Zehntel von jener der Sonne, also [Fe/H] ~ –1.0, stimmt dies auch ungefähr mit der Metallizität der Magellan’schen Wolke überein. Wenn diese ähnlichen Metallizitäten auch nicht eindeutig untermauern, dass dieser Prozess genauso ablief, zeigt dies doch, dass detailliertes Wissen über die die Milchstraße umkreisenden Zwerge für unser Verständnis zur Entstehung der Galaxie letztendlich sehr wichtig ist.

Unter der Annahme, dass metallärmere Sterne vor metallreicheren Sternen geboren werden, muss man sich aber weiterhin fragen, woher z.B. die extrem metallarmen Halosterne gekommen sind. Aus diesen frühen Galaxien, die im inneren Teil der Milchstraße endeten? Sehr wahrscheinlich haben diese größeren Baustein-Galaxien extrem metallarme Sterne aus ihrer eigenen frühen Entwicklung in sich getragen. Aber nachdem sie in die Milchstraße gefallen waren, wurden die meisten ihrer Sterne in der Nähe des galaktischen Zentrums »abgeladen«. Da es dort heutzutage aber so ungeheuer viele jüngere metallreiche Sterne gibt, ist die systematische Suche nach den metallärmsten Sternen dort vergebens – deswegen konzentrieren sich Astronomen auf den Halo. Diese Tatsache, dass es wahrscheinlich auch metallarme Sterne im inneren Teil der Galaxie gibt – obwohl sie äußerst interessant ist –, hilft uns also immer noch nicht zu verstehen, woher denn die metallarmen Sterne im Halo letztlich kommen.

Wir müssen also die Entwicklungsgeschichte der Milchstraße noch weiter und genauer betrachten. Den kosmologischen Simulationen zufolge wurde der Halo immer wieder von Zusammenstößen durchmischt und aufgeheizt, wenn weitere kleinere Zwerge aufgenommen wurden. Da diese Zwerge nicht schwer genug waren, um weiter in das Innere der Milchstraße einzudringen, wurde der Halo Stück für Stück mit kleinen Galaxien, also mit ihren Sternen und ihrem Gas, aufgepolstert. Denn im Halo der Galaxie wurden die Zwerggalaxien zerrissen und zerrieben, so dass alle ihrer Sterne und ihr Gas an den Halo abgegeben wurden – genauso wie die Sagittarius-Zwerggalaxie es im Moment zu tun scheint.

Vor dem Hintergrund des hierarchischen Aufbaus der Milchstraße scheint es sich also zu lohnen, die überlebenden Zwerge, die heutzutage die Milchstraße noch immer umkreisen, genauer zu untersuchen. Denn besonders die leuchtschwächsten unter ihnen besitzen aufgrund eines höheren Vorkommens von metallarmen Sternen niedrigere Metallizitäten als hellere, größere Zwerggalaxien. Dieses Verhalten wird in Kapitel 6 weiter erläutert. Unter der Annahme, dass sich die aufgefressenen Galaxien nicht durch besondere Eigenschaften von denen der überlebenden unterscheiden, sollte man also davon ausgehen können, dass uns besonders die ultraschwachen Zwerggalaxien bei der Frage nach dem Ursprung der metallärmsten Sterne des Halos weiterhelfen können. Wir können sogar so weit gehen zu postulieren, dass die metallärmsten Sterne des Halos ursprünglich aus solchen Zwerggalaxien stammen.

Diese Hypothese kann mit extrem metallarmen Sternen in Zwerggalaxien getestet werden. Ganz speziell können die chemischen Häufigkeiten dieser Sterne Auskunft darüber geben, ob die Vorgänge des Auffressens kleinster Zwerggalaxien tatsächlich stattgefunden haben. Denn wenn die metallärmsten Sterne des Halos tatsächlich vor langer Zeit aus Zwerggalaxien in den Halo geschüttet wurden, dann sollten sie genau die gleiche chemische Zusammensetzung wie diejenigen Sterne haben, die sich momentan noch in Zwerggalaxien befinden. Sollte sich aber ein signifikanter Unterschied in den Elementhäufigkeiten zeigen, würde entweder an den weitläufig erfolgreichen Simulationen zur Struktur- und Galaxienentstehung vielleicht etwas nicht stimmen, oder die übrig gebliebenen Zwerggalaxien überlebten eventuell doch aus einem bestimmten, wenn auch noch unbekannten Grund.

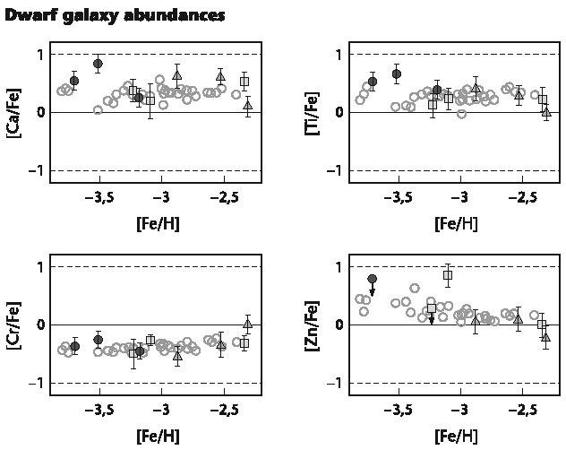

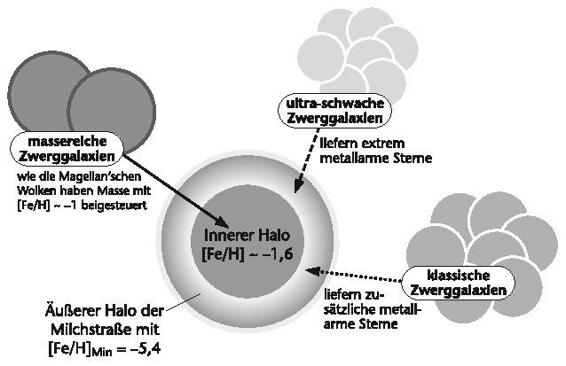

Genau diese Fragestellung untersuchten meine Kollegen und ich vor einigen Jahren. Ziel war es, die allerersten extrem metallarmen Sterne in einigen der leuchtschwächsten Galaxien im Universum mit hochauflösender Spektroskopie zu beobachten. Denn wir wollten ihre chemischen Häufigkeiten im Detail ermitteln. Es zeigte sich tatsächlich, dass sich die Elementhäufigkeiten dieser Sterne und ihrer Gegenstücke im Halo zum Verwechseln ähnlich sind. Abbildung 11.3 zeigt den Vergleich einiger chemischer Häufigkeitsverhältnisse von metallarmen Sternen in den Zwerggalaxien mit denen der metallarmen Halosterne. Diese bemerkenswerte chemische Ähnlichkeit kann als gutes Indiz dafür angesehen werden, dass der Halo der Milchstraße wirklich aus den Sternen ehemaliger kleinerer und größerer Zwerggalaxien zusammengewürfelt wurde, da sich die zwei Sterngruppen, genau wie angenommen, wie getrennte Zwillinge verhalten. Abbildung 11.4 skizziert, wie der Aufbau des stellaren Halos der Milchstraße vor sich gegangen sein könnte und wie die metallärmsten Sterne aus den Zwerggalaxien womöglich in den Halo gelangten.

Abb. 11.3: Vergleich einer Auswahl von Elementhäufigkeitsverhältnissen von metallarmen Sternen im Halo der Milchstraße (offene Kreise) und den am schwächsten leuchtenden Zwerggalaxien. Vierecke: Sterne in Ursa Major II. Dreiecke: in Coma Berenices. Gefüllte Kreise: in Segue 1, Bootes I und Leo IV . Die Häufigkeiten aller dieser Sterne sind sich zum Verwechseln ähnlich.

Mit nur einer Handvoll von extrem metallarmen Zwerggalaxiensternen war es uns also möglich gewesen, Beobachtungen zu liefern, die grundsätzlich mit den von den Simulationen schon länger vorhergesagten Ereignissen zur galaktischen Haloentstehungsphase übereinstimmen. Darüber hinaus zeigten vereinzelte Elementhäufigkeiten interessanterweise, dass die chemische Entwicklung auch in diesen kleinen primitiven, metallarmen Galaxien noch unregelmäßig war. Da einige dieser Sterne Metallizitäten von [Fe/H] < –3.5 haben, ist es durchaus möglich, dass sie aus Gas entstanden, das nur von den ersten Sternen angereichert wurde. Diese Sterne würden damit den chemischen Fingerabdruck der massereichen Population-III-Sterne des frühen Universums in sich tragen. Denn in jeder Galaxie muss es eine erste Generation von Sternen gegeben haben.

Abb. 11.4 : Schematische Darstellung, wie der stellare Halo der Milchstraße aufgebaut worden sein könnte. Die metallärmsten Sterne, die wir heute im Halo beobachten, kamen wahrscheinlich aus verschiedenen Arten von Zwerggalaxien, die im Laufe der Zeit von unserer Galaxie verschlungen wurden.

Ausgeklügelte Simulationen, die sich mit der Entstehung der ersten Galaxien beschäftigen, besagen, dass die Population-III-Sterne im Universum noch vor und während des Aufbaus der ersten Galaxien gebildet wurden. Dies bedeutet, dass zumindest einige dieser ersten Sterne in den ersten Galaxien explodierten. Diese ersten Galaxien sind wahrscheinlich den überlebenden ultraschwachen Zwerggalaxien nicht unähnlich. Diese Idee wird weiterhin von der Tatsache unterstützt, dass die ultraschwachen Zwerggalaxien überhaupt keine metallreicheren Sterne mit [Fe/H]> –1.0 besitzen – die chemische Entwicklung lief also nur für sehr kurze Zeit ab. Dann war wahrscheinlich das vorhandene Gas für weitere Sternentstehung aufgebraucht.

Nur mit besseren Simulationen und weiteren Beobachtungen wird sich herausfinden lassen, ob und inwieweit es einen Zusammenhang zwischen diesen Galaxientypen gibt. Aber der Gedanke, dass die ultraschwachen Galaxien die überlebenden ersten Galaxien des Universums sein könnten, ist doch faszinierend!

Trotz dieser ersten Erfolge bleibt es nach wie vor sehr aufwendig, chemische Häufigkeiten einzelner Sterne in den doch relativ weit entfernten Zwerggalaxien zu bestimmen. Tief im galaktischen Halo gelegen, erscheinen diese Sterne nur noch extrem schwach, was das Spektroskopieren sehr erschwert. So dauert es eine ganze Beobachtungsnacht an einem Großteleskop wie dem 6,5 m-Magellan-Teleskop in Chile, um ein hochaufgelöstes Spektrum von ausreichender Datenqualität zu erlangen.

Aber die Aussicht auf spannende Ergebnisse rechtfertigt den Aufwand. Wir haben inzwischen schon mehr als ein Dutzend von metallarmen Sternen in fünf verschiedenen ultraschwachen Zwergen gefunden. Jeder diese Sterne hilft uns, detaillierteres Wissen über den gesamten Sterninhalt dieser Galaxien zu erwerben, was wiederum hilft, die allgemeine Entwicklung von Zwerggalaxien besser zu verstehen.

Denn bis heute ist z.B. unklar, welche Faktoren für die Bildung der allerersten Galaxien nach dem Urknall entscheidend waren und in welchen Schritten die Milchstraße zu dieser Zeit entstand. Dabei kristallisiert sich momentan heraus, dass die chemische Entwicklung in den verschiedenen Galaxien immer gleich oder zumindest ähnlich begonnen haben muss. Die spätere Größe und Masse einer Galaxie mögen zwar bestimmen, wie viele Sterne im Lauf der Zeit gebildet werden können und über welchen Zeitraum, aber die Art der Nukleosynthese und die der chemischen Anreicherungen scheint unabhängig von den anderen Galaxieneigenschaften vor sich zu gehen. Es ist genau diese Anfangsphase einer Galaxie, in der die metallärmsten Sterne gebildet wurden.

Doch bevor konkrete Schlüsse über die frühesten Sterngenerationen in Zwerggalaxien gezogen werden können, müssen noch mehr der metallärmsten Sterne in möglichst vielen verschiedenen Zwerggalaxientypen gefunden werden. In den etwas leuchtkräftigeren klassischen Zwerggalaxien, die schon seit Jahrzehnten bekannt sind, wurde über lange Zeit hinweg nach extrem metallarmen Sternen gesucht. Allerdings konnten diese seltenen Sterne aufgrund unzureichender Suchmethoden bis vor einigen Jahren noch nicht gefunden werden.

Im Jahr 2010 gelang meinen Kollegen und mir dank neuer, ausgeklügelterer Methoden und viel Teleskopzeit schließlich der Durchbruch auch bezüglich der klassischen Zwerge. Wir konnten nämlich den ersten extrem metallarmen Stern in der Sculptor-Zwerggalaxie im Sternbild Bildhauer präsentieren. Details dieser Entdeckung sind in Kapitel 7 beschrieben. Weitere Entdeckungen solcher Sterne folgten rasch. Sie alle zeigten, dass die chemisch primitiven, metallarmen Sterne nicht nur in den allerschwächsten, sondern auch in den klassischen Zwerggalaxien zu finden sind.

Zukünftige Beobachtungen von Sternen in weiteren Zwerggalaxien werden die Erkenntnisse zum Zwerggalaxien-Ursprung der metallärmsten Halosterne bestätigen oder aufschlussreiche Ausnahmen finden. Wir hoffen dabei, viel über die Entwicklung primitiver Zwerggalaxien zu erfahren – nicht zuletzt, weil diese ersten von uns gefundenen metallarmen Sterne andeuten, dass sie womöglich Mitglieder der zweiten Sterngeneration in ihren jeweiligen Galaxien sein könnten. Und das Entdecken dieser frühen Sterne ist ja schließlich das Ziel der Stellaren Archäologie.

Zusammenfassend können wir nun die umfassende Bedeutung der metallärmsten Sterne der Milchstraße für die Astronomie erkennen. Aufgrund ihrer geringen Masse haben diese Sterne so lange Lebenszeiten, dass sie nicht nur Zeitzeugen der frühesten Nukleosyntheseprozesse und des Beginns der chemischen Entwicklung, sondern auch Überlebende des gesamten Entstehungsprozesses der Milchstraße sind. Wenn wir sie heute beobachten, sieht man ihnen gar nicht an, dass sie die vielen turbulenten Ereignisse in ihrer Geburtsgalaxie und die Einverleibung durch unsere Milchstraße tatsächlich überlebt haben.